数字乡村建设对农村居民幸福感的影响研究

2024-04-10金福子,邢畅

金福子,邢畅

摘要:推进数字乡村建设,是全面提高农民获得感、幸福感、安全感的有效途径。在构建数字乡村建设水平指标体系的基础上,采用熵值法测算出2019年31个省(区、市)的数字乡村建设指数,将其与CFPS2020微观数据进行匹配,分析数字乡村建设水平对于居民幸福感的影响作用。研究表明,数字乡村建设对农村居民幸福感存在正向影响。相较于数字化基础设施水平,数字化技术应用对于农村居民幸福感的提升有显著激励效应,且对青年和中年群体更为显著。数字乡村建设提升农村居民幸福感的机制在于农村居民借助数字技术满足自主需要、能力需要和关系需要。因而,应大力提升农村居民数字技能,关注老年群体的数字化获得,推动数字技术与农业农村发展的多元应用融合,充分释放数字红利,提高农村居民幸福感。

关键词:数字乡村建设;农村居民;幸福感;CFPS2020

中图分类号:F323文献标识码:ADOI:10.7535/j.issn.1671-1653.2024.01.005

Research on the Impact of Digital Countryside Construction on the Happiness of Rural Residents: Empirical Analysis Based on CFPS2020 Data

JIN Fuzi, XING Chang

(School of Public Administration, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China)

Abstract:Promoting the construction of digital countryside is an effective carrier to comprehensively improve farmers' sense of gain, happiness and security. On the basis of constructing the index system of digital rural construction level, the entropy method was used to calculate the digital rural construction index of 31 provinces (autonomous regions and municipalities) in 2019, and then it was matched with the microscopic data of CFPS2020 to analyze the impact of digital rural construction level on residents' happiness. The research shows that digital rural construction has a positive impact on the happiness of rural residents. Compared to the level of digital infrastructure, the application of digital technology has a significant incentive effect on the improvement of happiness of rural residents, especially for the young and middle-aged groups. The mechanism of digital countryside construction to improve the happiness of rural residents lies in the fact that rural residents meet their autonomy needs, ability needs and relationship needs with the help of digital technology. Therefore, digital skills of rural residents should be greatly improved, digital acquisition of the elderly should be paid attention to, and multiple application integration of digital technology and agricultural and rural development should be promoted to fully unleash digital dividends and improve the happiness of rural residents.

Keywords:construction of digital countryside; rural residents; happiness; CFPS2020

一、引言

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上提出,要加快建设数字中国,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济的深度融合[1](P4)。数字化时代的到来,给中国农业农村现代化发展带来了机遇和挑战。运用数字技术赋能乡村建设,满足农民日益增长的美好生活需要,成为农业农村现代化发展的重点方向。数字乡村是凭借大数据、物联网、移动互联、云计算等新兴数字技术,促进数字化与农业農村农民的生产生活各个领域深度融合的新型发展形态。数字乡村战略首次提出于2018年,之后连续五年的中央一号文件均有对数字乡村建设的规划部署。将数字技术广泛融入农民的生产生活,利用数字技术服务乡村发展,对于提高农民生活质量具有重要意义。农民生活质量的提高表现为物质生活富有和精神生活富足的统一。其中,精神生活的富足作为一种主观认知,生动体现为个体幸福感的提升。研究并解决数字乡村建设如何提升农民幸福感的问题是农业农村现代化建设的核心议题之一,是做好新时代“三农”工作的必然要求。

幸福感是个体对生活质量的一种综合心理评价。从理论维度,社会资源理论为分析农民幸福感来源提供了理论依据[2](P271-282)。首先,农村居民社交网络中存在的地位、声望等社会资源,并不为农村居民所直接占有,只有通过与他人直接或间接的交往才能获得。也就是说,社会交往程度会影响农村居民的个人认同,从而对主观幸福感产生作用。其次,人力资本积累越多,农村居民的工作选择越丰富,能力需要的满足使主观幸福感也随之提高。再次,信息作为一种文化资本,会影响个体对自身生活状况的认知。因而,信息存量越多越能强化农村居民对幸福感的感受能力[3](P62-71)。从实践维度,国内外学者们利用实证分析法总结了农村居民幸福感的影响因素。如:Yan-Zhen Hong等[4]通过社会调查提出互联网技术的接入使农民主观幸福感提高。刘琪等[5](P43-50)验证了农村老年人的健康状况改善会使幸福感显著提高。在居民与他人的社会地位的比较中,“隧道效应”的积极预期会显著提升居民幸福感[6](P114-131)。Leng Xuechen等[7](P1-19)通过问卷调查法验证了主观社会地位的提高会带来生活满意度的提高。学者们多利用经典的“收入-幸福”分析框架对伊斯特林悖论进行论证[8](P15-34)。郑沃林等[9](P140-151)指出主观相对收入显著影响农民家庭幸福感。苏钟萍等[10](P71-74)认为相对收入是影响幸福感最主要的因素。

综上所述,已有文献对农村居民幸福感的影响因素分析结果,无论从理论上还是实践上,均解析了农村居民幸福感会受到多种社会资源的影响。数字资源作为一种可习得的社会资源,无疑也会对农村居民幸福感产生影响。那么,数字资源赋能下的数字乡村建设对农村居民幸福感有何作用机制?对不同年龄层的农村居民是否存在差异?随着乡村数字化基础设施的普及和网民队伍的壮大,对这一问题的探究无疑具有深刻的现实意义。基于此,本文使用CFPS2020的数据,系统考察数字乡村建设对于农村居民幸福感的影响。

二、数字乡村建设对幸福感的影响机制及研究假设

(一)影响机制

爱德华·德西(Edward Deci)和理查德·瑞安(Richard Ryan)在20世纪80年代提出的自我决定理论,将个体基本心理需要划分为自主需要、能力需要和关系需要[11](P119-142) ,个体通过满足这些需要来获得幸福感。

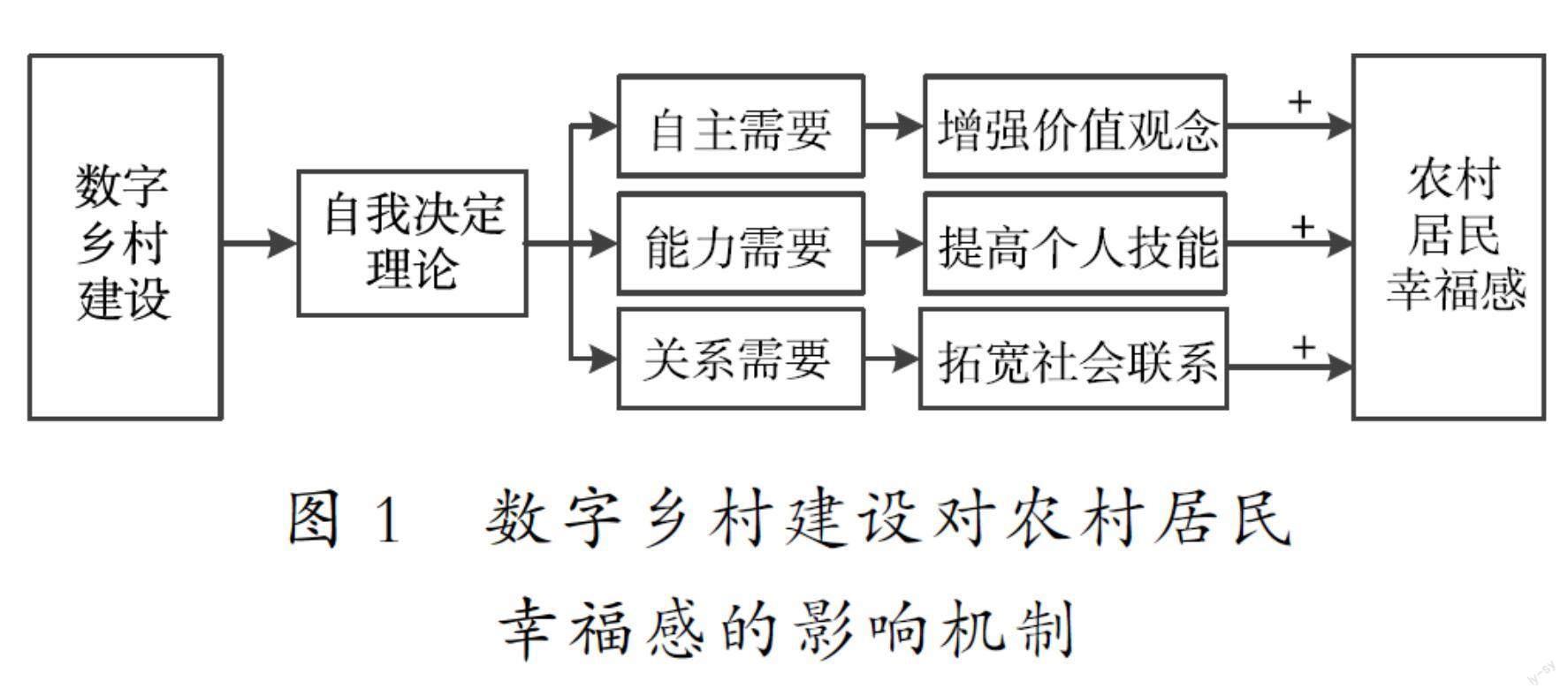

从数字乡村建设的角度来看,乡村数字化对于农村居民幸福感的作用机制主要包括3个途径(如图1所示)。第一,自主需要是指根据价值判断指导个体行为的需要。使用与满足理论将媒介接触行为与个体满足概括为一个“社会因素+心理因素—媒介期待—媒介接触—需求满足”的因果连锁过程[12](P125-129)。也就是说,数字乡村建设拓宽了居民信息获取的渠道,农村居民通过使用互联网丰富知识和眼界,从而实现对其价值观念的指引,显著提升农村居民的幸福感。鲁元平等[13](P59-73)的研究也表明,数字化发展创造了线上休闲娱乐和网购消费等新活动,有助于提高农村居民的主观福利水平。第二,能力需要是指个体具有完成目标的能力需求。乡村数字化为农民提供了多元的技能提升手段,如在线学习、平台交互沟通、全面数据记录等,有利于个人资本的积累,从而对居民幸福感的获得产生正向效应。周烁等[14](P158-174)认为使用互联网能够提高工作能力从而促进幸福感提高。马军旗等[15](P9-15)实证检验了网络学习可以显著提升农村居民幸福效应,且青年群体使用互联网所带来的幸福效应更为明显。第三,关系需要是指个体对于融入某一群体的归属感的需求。数字化的发展打开了农村居民对外交往的大门,传统社会的“圈”式结构被数字化时代的“链”式结构所取代。数字化发展促进信息流动,让信息传递更便捷。基于社会网络理论,数字化技术的进步拉近了人与人之间的距离,移动互联网的使用既有利于维系已有强关系,也能够形成新的弱关系,从而强化了居民的社交网络关系,提升了自我价值感,对农村居民幸福感具有增进效应。陈阳等[16](P31-45,122)认为乡村青少年的数字资本提高会帮助其拓宽社会联系,从而提高其幸福感。

(二)研究假设

1.数字乡村建设与农村居民幸福感

数字化乡村的发展前所未有地改变着农村居民的生活方式、工作状态和行为模式,对农村居民的幸福感产生着深远影响。首先,数字乡村建设拓宽了农村居民的职业选择渠道[17](P160-168)。传统经济模式下被忽略的“长尾需求”凭借科技发展得以满足,从而衍生出众多创业机遇,使农民自我价值得以实现,并显著提高农民的幸福感[18](P63-79)。其次,数字化农业改变了传统农业的经营模式,提高了信息可得性、信息流动性和信息前瞻性决策能力[19](P134-144)。

在乡村数字化治理方面,数字乡村建设加速了公共服务优化配置,利用低边际成本实现广覆盖的共享,缓解了公共服务供给在农村覆盖面不足的问题[20](P50-52)。多元化的公共服务供给满足了农村居民差异化的需求,提高了居民的主观幸福感水平。乡村治理过程中,网络技术赋能促进了农村居民主体意识的觉醒,实现了乡村治理中村民的“共同在场”。如,在政务微信群内建构多元协商的治理共同体,强化了居民在乡村治理中的归属感[21](P56-64)。值得注意的是,乡村数字治理平台的建設可能会陷入“表面数字化”的陷阱。前期对农民需求的调研不充分以及后期的平台运营机制不完善,会导致农村居民体验感较差,从而引发居民对数字化治理的怀疑,抑制居民幸福感的提升[22](P28)。综合对比可知,数字乡村建设更倾向于提升居民的幸福感。基于上述分析,本文提出假设1、假设2。

假设1:数字乡村建设有助于提高农村居民的幸福感。

假设2:数字乡村建设通过满足农村居民的自主需要、能力需要、关系需要来提高其幸福感。

2.数字化基础设施、数字化技术应用与农村居民幸福感

“接入”和“使用”被称为第一道和第二道数字鸿沟。现阶段,在党和国家的大力推动下,数字乡村政策红利接踵而至,数字接入机会趋于平等。2021年末,全国行政村通光纤和4G比例均超过99%,农村地区互联网普及率达57.6%[23]。数字信息技术的普惠效应逐步释放,农产品电子商务发展较快。2022年上半年,农产品网络零售额2 900亿元,同比增长12.4%[24]。在网络传播时代,数字鸿沟不再以设备接入为标志,而更多地体现在数字技能接入方面[25](P1232-1244)。关于数字技能的定义,目前学界并没有明确的界定,一般阐释为以互联网使用为核心的技术能力。刘彦林[18](P160-168)提出农村数字设施普及率较高后,主要是农村数字应用有效提升农民生活水平,农村数字经济发展迅速与数字鸿沟并存,数字技能是享受数字化红利的关键。牟天琦等[26](P36-57,124-125)提出,伴随着数字基础设施快速建设,居民的数字接入机会日趋平等,由于个体信息素养的差异性,掌握数字技能的农村居民能改善收入状况,提高生活水平。基于此,本文提出假设3。

假设3:相较于数字化基础设施建设状况,农村数字化技术应用更能影响农村居民的幸福感。

3.数字乡村建设对农村居民幸福感的异质性分析

基于彼得·米尔伍德的银发数字鸿沟理论,老年群体由于数字认知能力有限、社区为老年精准服务程度低等原因,面临着“数字融入”的障碍。在数字资源的分配使用方面,中青年作为数字优势群体,对于老年群體等数字弱势群体,会产生“资源掠夺”行为,导致“数字化排斥”现象。保证老年群体在数字时代不掉队受到了高度重视,2020年,国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》,促使数字治理“升温”,为老年群体提供更加便利的服务。显然,在数字技术迅猛发展的时代,相较于青年、中年群体,农村老年群体面临着被社会抛离的风险,对于数字乡村建设所带来的数字红利的获得感较少。基于上述分析,本文提出假设4。

假设4:数字乡村建设对于不同年龄群体的幸福感影响有着差异性。

根据影响机制和研究假设,制定了研究框架(如图2所示)。宏观层面上,数字乡村建设对于农村居民幸福感有正向促进作用,且对于不同年龄群体的影响存在差异性。微观层面上,基于自我决定理论,数字乡村建设通过满足农村居民的自主需要、能力需要、关系需要来提高其幸福感。

三、数字乡村建设水平评价指标体系的构建及测度

(一)指标体系的构建

目前关于数字乡村发展水平尚未有明确的统计指标,本文借鉴伍国勇[27](P15-27)的方法,设置数字化基础设施、数字化技术应用两个系统层次。其中,选取乡村电脑普及率、乡村移动电话普及率、乡村互联网普及率、乡村物流建设水平、农业气象观测站数量等5个指标衡量数字化基础设施状况。选取乡村通邮率、乡村人均用电量、乡村网络文化建设水平、农民数字服务消费水平等4个指标衡量数字化技术应用情况(见表1)。

(二)指标体系测度

采用熵值法测度数字乡村建设水平。设评估问题有m个指标、n个被评价对象,计算综合指数包括以下4个步骤。

第一步,原始数据矩阵归一化。正向指标的归一公式为rij=aij-minajmaxaj-minaj。

第二步,定义熵。第i个指标的熵为

hi=-k∑nj=1fijln fij,

其中,fij=rij∑nj=1rij,k= 1ln n (当fij=0时,fijlnfij=0)。

第三步,定义熵权。第i个指标的熵权为

wi=1-him-∑mi=1hi,

(0≤wi≤1,∑mi=1wi=1)。

第四步,计算综合指数。公式为

gi=∑nj=1rijwi。

(三)数字乡村建设状况描述

数据均来源于国家统计局官方网站、《中国农村统计年鉴》、各省(区、市)统计年鉴。受限于数据可得性,选取了2019年截面数据。根据上述指标体系和测度方法,计算得出2019年我国31个省(区、市)数字乡村建设指数,见表2。

经过综合测算可知,2019年全国数字乡村总体发展水平达到0.103 3,数字乡村发展水平最高的地区是上海市,其综合发展指数为0.290 2。江苏省和浙江省分别居于第二位和第三位,综合发展指数为0.196 4和0.185 6。分区域来看(如图3所示),东部地区综合发展指数为0.143 7,中部地区为0.089 9,西部地区为0.074 0。东部地区发展水平远高于中部和西部地区,区域失衡的现象仍然存在。相较于数字化基础设施建设情况,数字化技术应用在不同区域的发展差异更加显著,中部和西部地区在推广农村新基建的同时,也应重视对居民数字化素养的培育。

以2019年各省(区、市)第一产业增加值占比的中位数为界,将31个地区划分为农业大省和非农业大省。如图4所示,农业大省的乡村数字化平均水平为0.084 3,非农业大省的平均水平为0.121 1。农业大省的数字乡村建设水平明显低于非农业大省,且低于全国平均水平。分类型来看,数字化基础设施的发展差异较小,数字化技术应用的差异较大。数字乡村建设是发展现代化农业农村的理想载体,农业大省在探索传统农业向现代农业转型的实践中,应该重视农村居民数字化技术的提升,提高农民工作和生产经营技能等人力资本,积极打造数字乡村生态。

四、数据选取与模型设定

(一)数据来源

本研究采用的数据来自CFPS2020(2020年中国家庭追踪调查),剔除问卷中指标异常、存在缺失值的数据后,最终获得包含29个省(区、市)的有效样本3 681个。同时,将各省(区、市)数字乡村建设指数与CFPS2020调查样本所属的情况进行匹配。

(二)变量选取

以居民主观幸福感(happiness)为被解释变量,依据李克特(Likert)量表分别赋值1~5的整数,将幸福感为“0”“1”“2”的答案赋值为“1”,将幸福感为“3”“4”的答案赋值为“2”,将幸福感为“5”“6”的答案赋值为“3”,将幸福感为“7”“8”的答案赋值为“4”,将幸福感为“9”“10”的答案赋值为“5”。核心解释变量为数字乡村建设(szh)、数字化基础设施(jcss)、数字化技术应用(jsyy)。为了控制其他因素对幸福感的影响,根据幸福经济学的一些研究成果,以及前文提到的幸福感的影响因素,选取年龄(age)、年龄的平方(age2)、性别(gender)、婚姻(marry)、相对收入(income)、政治面貌(party)、宗教信仰(religion)、健康状况(health)、教育水平(edu)、社会地位(level)作为控制变量。具体变量描述见表3。

(三)模型设定

考虑到被解释变量农村居民幸福感为有序离散型数据,因此在估计方法上采用有序Probit模型。为了研究数字乡村建设对农村居民幸福感的影响效应和作用机制,设置如下的验证模型:

happiness=α0+α1szh+αicontroli+μ,

其中,happiness表示被调查对象的幸福感;szh表示数字乡村建设水平;control表示其他控制变量;μ表示随机干扰项;α0,α1,αi表示回归系数。

五、实证结果分析

(一)基准回归结果

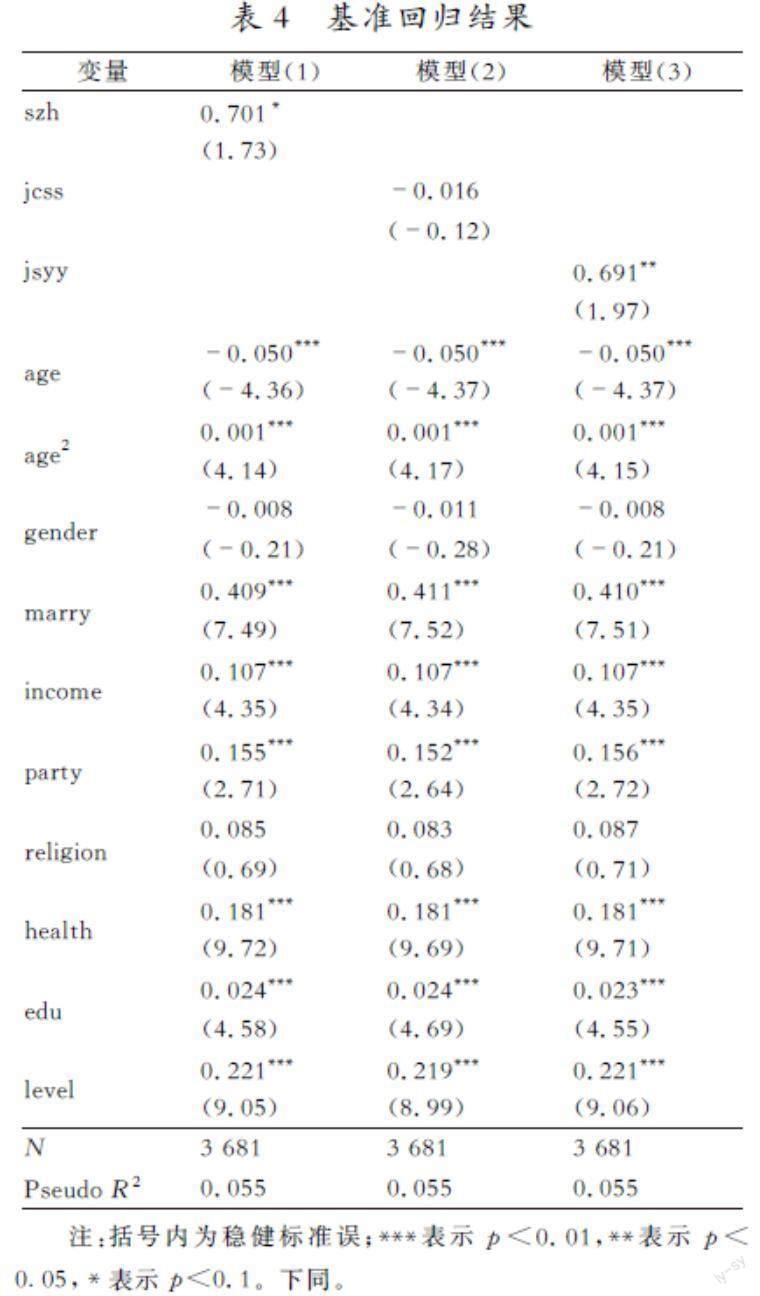

基于有序Probit模型,分别以数字化综合水平(szh)、数字化基础设施(jcss)、数字化技术应用(jsyy)為核心解释变量,对乡村居民幸福感进行回归分析,见表4。

模型(1)的核心解释变量为数字化综合水平(szh),控制所有层面的变量。从结果来看,数字化综合水平的系数为正,通过了10%显著性水平检验,表明乡村数字化建设能够提高农村居民幸福感,验证了假设1。究其原因,数字乡村建设充分赋能农村一、二、三产业跨界联合,为农村居民的就业选择提供了多元化渠道。信息获取范围的拓宽丰富了农村居民的认知水平,通过对农村居民价值观的引领促进其目标的实现,进而提高其幸福感。同时,乡村数字化治理鼓励更多的农村居民进行有序政治参与,增进其社会融入,强化幸福感。

模型(2)、模型(3)的核心解释变量分别为数字化基础设施(jcss)、数字化技术应用(jsyy),控制所有层面的变量。从表4第(2)列估计结果可以看出,数字化基础设施对于农村居民的主观幸福感没有显著影响。从第(3)列的结果来看,数字化技术应用系数为正,且通过了5%显著性水平检验,表明数字化技术应用水平的提升对于农村居民的主观幸福感有显著正向效应,从而验证了假设3。其原因可能在于,近些年我国农村数字设施普及率大幅提升,农村数字设施普遍可得,对于司空见惯的现象,农村居民并不能从中得到更多的幸福感。数字技术应用是农村居民融入数字化时代的一项重要技能。培养和提升数字化技术应用素养能增强知识获取能力,使农村居民更好地适应网络时代带来的挑战。微信、微博等社交通讯软件的使用使人际沟通便利,强化了农村居民的社交关系,增进农村居民的个人自信和身份认同,从而提高其幸福感。

控制变量方面,大部分变量会显著影响农村居民幸福感。在年龄方面,一次系数为负号,二次系数为正号,且均通过了1%显著性水平检验,说明幸福感在年龄结构中呈“U”型。相对收入、健康状况、教育水平、社会地位与农村居民幸福感显著正相关。已婚比未婚的农村居民拥有更高的幸福感,党员比群众的幸福感更高。

(二)稳健性检验

1.剔除样本

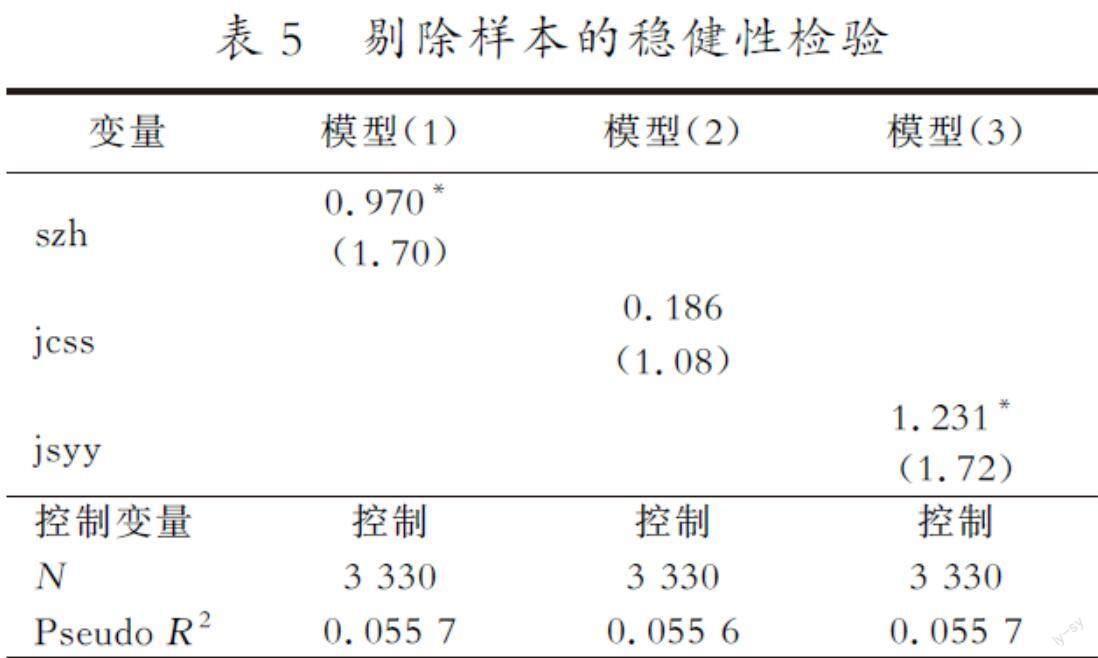

考虑到直辖市在经济发展方面的特殊性,删除4个直辖市样本,再次运用有序Probit模型进行回归分析,探讨乡村数字化发展水平对居民幸福感的影响。表5显示,回归显著性结果与前文模型估计结果一致,表明数字乡村发展水平对居民幸福感的实证回归结果存在有效性。

2.调整被解释变量赋值方法

由于被访者有思想顾虑或者问题答案的标准不统一等因素,被访者给出的主观幸福感评价可能存在偏差。为了降低问卷填写过程中可能存在的误差,对居民幸福感的填写结果重新赋值。具体调整规则为:将幸福感为“1”“2”“3”的答案赋值为“0”,将幸福感为“4”“5”的答案赋值为“1”。在此基础上根据公式使用二值Probit模型进行估计,回归结果见表6。从表6可知,改变对主观幸福感的赋值方法以后,乡村数字化建设水平对农村居民主观幸福感的影响并没有发生改变。 因此,结果具有较强的稳健性。

(三)不同年龄群体的异质性分析

根据上述分析,数字乡村建设对农村居民幸福感的影响作用不同,该影响作用可能存在群体分化。为此,从年龄方面探究乡村数字化发展对农村居民幸福感的异质性,将18~64岁的乡村居民划分为中青年组,将65~83岁的乡村居民纳入老年组。由结果可知(见表7),乡村数字化发展对老年群体的影响结果为负且不显著,对中青年的影响比较显著,验证了假设4。究其原因,老年群体使用移动支付、人工智能等数字化服务的能力有限,作为数字弱势群体,他们面临被数字资源“挤出”的困境,不仅不能获得幸福感,相反地,还会产生“被剥离感”。已有研究指出,老年人因缺失数字技能而感受不到数字化服务的温度,面临在数字时代掉队的风险[28](P5-16,2)。对于青年和中年,使用数字化技术能提高其主观幸福感,这是由于数字化技术在青年和中年群体中的普及度很高,掌握了数字化技能,能给生活带来便利,从而获得强烈的满足感和幸福感。

(四)中介效应检验

通过上述分析可知,宏观层面上数字乡村建设对农村居民幸福感起到了促进作用,为进一步验证微观层面的作用机制,设计了如下的检验:在微观层面上,将问卷中的问题“每天移动设备上网时长和每天电脑上网时长”设置为微观核心解释变量“数字乡村建设”,用其表示乡村数字化建设水平。为检验中介效应的存在性,分别选取以下代理变量:一是自主需要。使用调查问卷中的问题“互联网作为信息获取渠道的重要性”表示自主需要。二是能力需要。使用调查问卷中“网络对工作重要性和网络对学习重要性”表示能力需要。三是关系需要。使用问卷中“人缘关系有多好”表示关系需要。在此基础上对数字乡村建设对农村居民幸福感的影响进行机制检验,基于KHB方法的估计结果见表8。

从表8中可以看出,数字乡村建设对农村居民幸福感的总效应与直接效应为正向显著,与上文的检验结果一致。进一步来看,中介变量自主需要的间接效应为正向,估计结果通过了1%显著性水平检验,这意味着自主需要在数字乡村建设影响农村居民幸福感的过程中发挥着部分中介作用。数字乡村建设能够满足农村居民的自主需要,通过拓宽信息获取渠道,降低信息不对称来提高农村居民幸福感。中介变量能力需要的间接效应在1%的水平上显著,意味着能力需要发挥着部分中介作用。表明“数字乡村建设—能力需要—幸福感”的传导渠道有效,数字化技术应用能够促进农民知识提升,增強个人能力,在提高幸福感方面起到积极作用。中介变量关系需要在10%的水平上显著,说明关系需要也起到部分中介作用,数字乡村建设通过满足农村居民的关系需要,强化其社交网络关系,增进其身份认同,从而提高其幸福感。基于上述分析,数字乡村建设对于农村居民幸福感的影响机制得到证实,假设2成立。

六、结论与启示

通过构建数字乡村建设水平评价指标体系,采用熵值法测算2019年各省(区、市)的数字乡村建设综合指数、数字化基础设施指数、数字化技术应用指数。同时,将各项指数与CFPS2020数据进行匹配,采用有序Probit模型,分析乡村数字化发展对农村居民幸福感的影响,并划分不同年龄层群体进行异质性检验,继而在微观层面检验了数字乡村建设对农村居民幸福感的作用机制。研究结果显示,第一,数字乡村建设会提高农村居民幸福感。其中,数字化基础设施建设达到饱和状态,并不会对农村居民的幸福感产生影响。数字化技术应用水平对农村居民的主观幸福感有显著的正向效用。由此,数字基础设施普及以后,对数字资源的应用是农村居民享受数字化红利的关键。第二,数字乡村建设对不同年龄阶段的农村居民的幸福感影响存在差异,对于青年人和中年人的影响比对老年人的影响强烈。第三,数字乡村建设之所以能够提高农村居民的幸福感,是因为数字化建设能通过提高农村居民的工作技能、增加居民就业机会,满足农村居民的自主需要、能力需要和关系需要。

根据上述结论,提出如下政策建议。第一,提升农民数字技能。当前农村数字经济迅猛发展,数字技能低将会导致新的数字化贫困。为此,在加快乡村数字基础设施建设的同时,应该注重提高农村数字技术应用的覆盖率,补齐农村居民数字技能短板。创新人才培育机制,挖掘农民数字技术潜能,通过线上、线下培训等方式全面提升乡村居民数字化通用素养。重点引进本土培训人才,破除农民课程学习的语言障碍。第二,推进乡村智慧助老行动。数字乡村建设过程中应充分考虑人口结构,因人施策。为切实让老年群体感受到数字化福利,农村社区应当倡导积极老龄化的理念,帮助老年群体掌握数字技术,激发老年群体的学习热情。企业应加快适老化自助终端设计,开发聚焦老年群体的智能系统,配置内容详尽的产品说明书和使用手册,使其真正切合老年群体的需求。第三,推动数字技术与农业农村发展的多元应用融合。目前数字化广泛应用于农产品销售等方面,需要进一步挖掘数字化技术在农业农村领域的应用,促进“数字+农业生产”“数字+乡村治理”等多种业态融合发展。应加大资金投入,完善激励机制,鼓励技术创新。同时,以科技促发展,释放数字化红利,切实提高农村居民的获得感和幸福感。

参考文献:

[1]高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——习近平同志代表第十九届中央委员会向大会作的报告摘登[N].人民日报,2022-10-17(04).

[2]Schlsser, T M. Theoretical Developments and Applications of the Social Resource Theory: A Review of Trnblom & Kazemi(2012) [J].Social Justice Research, 2014(2).

[3]张伟.信息存量对个体生活幸福感的影响机制——基于CGSS混合截面数据的实证分析[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2019(4).

[4]Yan-Zhen Hong, Hung-Hao Chang. Does Digitalization Affect the Objective and Subjective Wellbeing of Forestry Farm Households? Empirical Evidence in Fujian Province of China[J].Forest Policy and Economics, 2020 (1).

[5]刘琪,何韶华,田璞玉,等.城乡医疗保险统筹如何影响农村老年人的幸福感?——来自CHARLS数据的证据[J].财经理论与实践,2022(4).

[6]罗明忠,刘子玉.互联网使用、阶层认同与农村居民幸福感[J].中国农村经济,2022(8).

[7]Leng Xuechen,Han Jinfeng,Zheng Yingcan,et al. The Role of a "Happy Personality" in the Relationship of Subjective Social Status and Domain-Specific Satisfaction in China[J]. Applied Research in Quality of Life, 2020(6).

[8]朱春奎,吴昭洋,徐菁媛.公共服务何以影响居民幸福?——基于“收入-幸福”分析框架的实证检验[J].公共管理与政策评论,2022(2).

[9]郑沃林,洪炜杰,罗必良.在促进共同富裕中增进农民幸福感——基于经济收入-社会网络-生态环境框架的分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(6).

[10]苏钟萍,张应良.收入水平、社会公平认知与农村居民主观幸福感[J].统计与决策,2021(9).

[11]Edward L Deci, Haleh Eghrari,Brian C, Patrick. Facilitating Internalizati-on: The Self-Determination Theory Perspective[J].Journal of Personality,1994(1).

[12]姜兰,侯婕.“使用与满足”理论视域下高校图书馆新媒体阅读推广的实证研究[J].情报科学,2019(4).

[13]鲁元平,王军鹏. 数字鸿沟还是信息福利——互联网使用对居民主观福利的影响[J].经济学动态,2020(2).

[14]周烁,张文韬.互联网使用的主观福利效应分析[J].经济研究,2021(9).

[15]马军旗,乐章.互联网使用对农村居民幸福感的影响研究[J].调研世界,2019(8).

[16]陈阳,郭玮琪.乡村青少年的数字资本与互联网使用研究[J].新闻大学,2022(8).

[17]刘彦林.农村数字化提升农民生活水平的效果评价及机制研究[J].贵州社会科学,2022(2).

[18]尹振涛,李俊成,杨璐.金融科技发展能提高农村家庭幸福感吗?——基于幸福经济学的研究视角[J].中国农村经济,2021(8).

[19]張在一, 毛学峰.“互联网+”重塑中国农业:表征、机制与本质[J].改革,2020(7).

[20]李宣蓉,范静.数字乡村建设对农村居民消费的影响效应研究[J].商业经济研究,2022(18).

[21]邬家峰.网络技术结构性赋能与乡村治理数字化转型——基于江西省赣州市村务微信群的考察[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022(3).

[22]刘曦绯,高笑歌.乡村数字治理如何跨越“表面数字化”陷阱——基于“公民即用户”视角的分析[J].领导科学,2021(4).

[23]国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2021年)》[EB/OL].(2022-08-02).http://www.cac.gov.cn/2022-08/02/c_1661066515613920.htm.

[24]国务院新闻办就2022年上半年农业农村经济运行情况举行发布会[EB/OL].(2022-07-20).https://www.gov.cn/xinwen/2022-07/20/content_5701889.htm.

[25]徐芳,马丽.国外数字鸿沟研究综述[J].情报学报,2020(11).

[26]牟天琦,刁璐,霍鹏.数字经济与城乡包容性增长:基于数字技能视角[J].金融评论,2021(4).

[27]伍国勇,庞国光,汤钧惠,等.中国乡村数字经济发展水平的测度、区域差异及时空演变[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2022(4).

[28]郑磊.数字治理的效度、温度和尺度[J].治理研究,2021(2).