自然与磨炼:钟嵘《诗品》的“直寻”说

2024-04-09王润梅

摘 要:“直寻”是钟嵘在《诗品》中提到的一个诗学概念,意为即目、会心。“直寻”在此处是异文,“直寻”应作“直置(直致)”。“直置(直致)”在其他文献材料中含有放任、率真、直接之意。在言意关系上,直寻、直置和直致三词通用,即目、会心与率直、自然之意互补。“直寻(直置、直致)”与诸概念相互交织,相互发明,共同服务于高度融合的丽辞怨情,“直寻”是自然与磨炼的辩证和谐统一。

关键词:钟嵘;直寻;磨炼与自然

一、“直寻”“直致”和“直置”

当前学术界对钟嵘“直寻”一词的异文存在较大的争议。《诗品》通行本中均载“直寻”,如杨焄《诗品译注》、杨明照《文赋诗品译注》、王叔岷《钟嵘诗品笺证稿》、陈元胜《诗品辨读》都按“直寻”来解。曹旭《〈诗品〉所存疑难问题研究》一文指出《诗品》多处有衍文错讹之处,他虽没有指出“直寻”是一处讹误,但认同“直寻”一词有误存在极大的可能[1]。有学者认为“直寻”是钟嵘的自创,但后世诗论家引用钟嵘“直寻”一词的也很少见到,唐代司空图论诗时并未提到“直寻”,而是说“然直致所得,以格自奇”[2]。“直寻”一词别有说法,胡政认为“直寻”当以“直置”解[3]。其一,“直寻”一词在六朝习见语录中,与“枉尺”连用,意为“屈小伸大”,刘勰曾用“枉尺而直寻”来说明写文章时应当从总体把握,这种用法在钟嵘“序言”中提到“直寻”的语境中,并不合适。其二,胡政认为,“直寻”是一个典故,钟嵘不会用典故表达“不用典”的意图。其三,钟嵘自创“直寻”并不能表达不用典的意图,同时代在诗文批评中“直寻”一词很少见。而“直置”一词,不仅在六朝习见,还具有“自然”“本来性质”之意,在诗学批评中,“直置”有不用典之意,《文镜秘府论》也专设“直置”一体。故直寻当为“直置”。

汪文学虽然并未明确地说“直寻”就是“直致”,但他在一篇论文中引用了大量《诗品》的内容来诠释“直致”的含义,他认为直致是审美境界,直置是创作方法,钟嵘评诗有雅致和直致之分[4],但司空图“然直致所得”中的“直致”,是一个行为动词,“直致”是否又具有直接获得之意?彭国忠站在文学史的脉络上界定、阐发“直致”的概念,他在关键词“直致”旁加注“(直寻)”,将二者等同起来了,彭国忠认为“直致与直寻、直置等义近”[5]。三位學者的论述不尽相同,但都颇有见地,本节意图在版本上和其他文献的参照中对此问题再作一个补充。

据前人考证,钟嵘《诗品》现存的几个本子有三个版本系统,《吟窗杂录》《山堂群书考索》和《类说》本。《吟窗》作“直置”,《考索》和《类说》作“直寻”。据杨焄的说法,宋陈应行辑《吟窗》在《考索》本之前[6]11,但现存《吟窗》已经是明嘉靖时期的覆刻本了,宋章如愚《山堂群书考索》是元延祐七年圆沙书院刻本,宋曾慥《类说》是明代刻本。若杨焄说法正确,且刻本在刊刻中没有错讹,钟嵘《诗品》原文处应作“直置”,但“直置”在明代有无衍误篡改,难以判断,元代《山堂群书考索》作为现存最早的本子,流传过程中字词有无变动,也难以定说。时移字迁,岁月悠长,从版本上辨别“直寻”“直置”颇为困难。

经笔者查阅,“直寻”一词,在诗文评论中少有所见,魏晋之前和后世确实大都与枉尺连用,“寻”本指长度单位,以八尺为一寻,《孟子·滕文公下》就是这种用法:“且志曰‘枉尺而直寻,宜若可为也。”“且夫枉尺直寻者,以利言也”[7]均表示小有所损,使大有收获的含义。这与钟嵘《诗品》中表达“即目”所见的直寻之义相去甚远。直寻连用作一个词,表示不假思索、直接求得的含义,在元末明初施耐庵的小说中出现,《水浒传》第6回“那个掳来的妇人,投井而死,直寻到里面八九间小屋”[8]244,又如第100回“直寻到酒店里”[8]1482。“直致”一词,在北魏常景《司马相如赞》一诗中就被直接运用到诗歌创作中:“长卿有艳才,直致不群性”[9]。此处的“直致”指人品性上的率直,“直致”也出现在《华阳国志》《抱朴子》和《世说新语》中。明代《楚辞集解》的“小序”中也还有“今考其辞,大抵多直致而无润色”[10]的说法,清代朱璘辑的《诸葛丞相集》也有记载“事有不可以直致而曲以致之者”[11],“直致”一词又在言语上与“曲”相对,有直白明了的表述之意。

同样,“直置”一词在古代文集中也常出现。《文心雕龙·才略》中有“孙楚缀思,每直置以疏通”[12],此处对“直置”的解释,王运煕和周振甫的看法一致,都解释为直书其事,直接说出之意。笔者认为,《文心雕龙·才略》篇中的“直置”应作一个行为动词来理解,孙楚构思写文,都是在放松身心,放任思虑的情形下疏通思路,写作而成的。与“孙楚缀思,每直置以疏通”相对应的是“挚虞抒怀,必循规以文雅”,其中,“直置”与“循规”相对,“直置”当有不循规之意,又《文选》中江淹《杂体诗》“直置忘所宰,萧散得遗虑”[13],前句的含义就是放任自我而忘记外在对自己的束缚,直置与萧散互文,意同,可对《文心雕龙》中的“直置”作一补充。直置的自然所得之意在唐代还在使用,唐成玄英疏《南华真经》中“天放”一词,就说到“乖彼天然,直置放任”[14],意谓不受拘束,同时又将“莫若为致命,此其难者”疏为“直致率情,任于天命”[15]。可见,“直置放任”和“直致率情”在任其天性、情感,自然表达这个层面上已经意思相近,甚至可以等同起来了。

通过以上版本的分析和语词在文本中出现的情况,笔者认为,“直寻”可能是元明时人辑录刊刻时造成的错讹,继而又被固定下来,成了一个“习非成是”的文字学顽固现象,《诗品》中的原文更可能是“直置”一词。《文心雕龙》和江淹《杂体诗》中的“直置”都涉及到主体萧散自然、率性而为的精神状态,与钟嵘在《诗品》中表达诗歌创作不求故实、而放眼当前景色物事所要求的主体行为的内在精神要求一致。但“直致”既指表达的直接,也有天性上富有的率直、自然之意,含义在后世趋同。当前对《诗品》的学术研究多用“直寻”而少“直置(直致)”,如李欣《钟嵘“直寻”说与克罗齐直觉理论之比较》[16]、马荣江《从“直寻”到“妙悟”的理论背景分析》[17]、蒋茜《钟嵘“直寻”的创作美学研究》[18]都是直接使用“直寻”的例子。从语言学角度来说,语言是表达思想的工具,更重要的是对言之意的思想的揣摩和领悟,得鱼而忘筌,得意而忘言。在这个层面上,“直寻”“直致”和“直置”可通用。上文对“直置”和“直致”在其他文本中的辨义有助于我们更准确地把握钟嵘所说的语境含义,下文仍使用当前通行本中“直寻”一词的说法。

二、直寻与诸概念关系

“直寻(直置、直致)”一词,在《诗品》的“序言”中被提出,作者云:

夫属词比事,乃为通谈,若乃经国文符,应资博古;撰德驳奏,宜穷往烈。至乎吟咏情性,亦何贵乎用事?思君如流水,既是即目;高台多悲风,亦唯所见;清晨登陇首,羌无故实;明月照积雪,讵出经史?观古今胜语,多非补假,皆由直寻。[6]68

钟嵘把吟咏性情的诗歌与政论奏议文章对举,重视主体对眼前景、胸中意的捕捉,“羌无故实”“讵出经史?”在一正一反的诘问中直接表明了他对诗中用典的反对态度。在“序言”的同一段中,钟嵘提到大明、太始年间的人作诗如同抄书一般,像任昉、王元长等人竞先争用从未被别人用过的典故,由此形成了一股恶劣的用典风气,诗坛上的蠹文尤甚。因此“直寻(直置、直致)”是针对当时用典过度、繁缛诗风而提出的一种作诗原则,这是钟嵘提出“直寻”说最直接的现实原因,也是很多研究者阐述“直寻”的落脚点。

此处的“直寻(直置、直致)”作为“用事”“典故”的反面有“不用典”的含义与方法论指导。就其本身而言,结合前文“直置(直致)”含義的辨析,钟嵘要求诗人主体转向眼前的外在世界,用流畅明媚的语言表达一种真景、真情,这是一种任性,也是一种自然。钟嵘列举的古今胜语,都是真情主导了眼前景,景致成为了情感抒发的跳板与助推器。东汉徐干“思君如流水,何有穷已时”之流水;曹植“高台多悲风,朝日照北林”之高台、悲风;张华“清晨登陇首,坎壈行山难”之“陇首”……诸种风物的背后都透出一个诗人主体的形象,他们茕茕孑立的身姿宛如目前,易于理解和想象的只词片语与诗人怀人、望远、登临之际时的慨叹忧伤情感紧密地联系在一起了。钟嵘评价陆机诗歌是“尚规矩,不贵绮错,有伤直致之奇”,可见,规矩是绮错和直致的对立面,而“规矩”则指陆机“先质后文,重规沓矩”的创作特点,那么“直致”就应当是在吟咏性情的出发点上面向社会生活,因不同的境遇景象而创作的绮错诗章。

与用事用典相对应的命题还有钟嵘提出的“自然英旨”一词:“但自然英旨,罕值其人。词既失高,则宜加事宜,虽谢天才,且表学问,亦一理乎!”能够书写出天然美好诗歌的人已经很少了,机警高明的文辞难以创作,姑且在诗歌中表现自己的学问,也是个理由罢!这里钟嵘明显也将“学问”与“自然英旨”对比,推崇后一种能够流露、彰显出自然、华美、有滋味的诗歌,与“直寻”相比,“自然英旨”更能在上层义的层面上概括钟嵘的诗美理想,“直寻”则是在此种理想的指引下受情感驱动的思维路径。那这种“自然英旨”的审美境界如何抵达呢?“故诗有六义焉:一曰兴,二曰比,三曰赋。文已尽而意有余,兴也;因物喻志,比也;直书其事,寓言写物,赋也。弘斯三义,酌而用之,干之以风力,润之以丹彩,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也。”[19]钟嵘追溯至《诗经》中的六义,将“赋”“比”“兴”作为一种创作手法,要求诗人合理取用,在表达时,仍要以“风力”与“丹彩”济之。

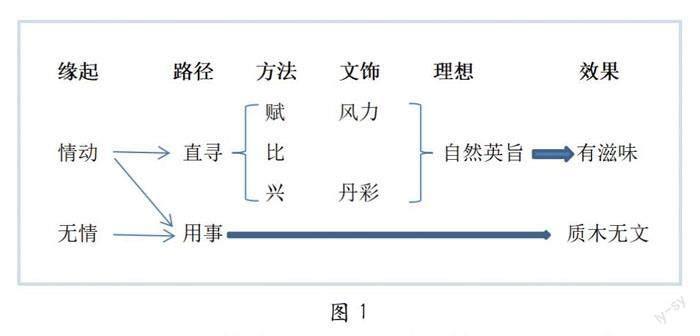

所以说,“直寻(直置、直致)”其实是钟嵘论诗时提出的观点之一,与《诗品》中提到其他的诸多诗论观点,如“自然英旨”“滋味”“风力”“丹彩”相辅相成,它们之间的关系可如图1所示:

图1

“直寻”所得的精言妙语,并不是吉光片羽式地偶然闪现,而是有最高的诗美追求和内部诗法与风格的相互参照与补充。“直寻”,也就从即目所得,寓于心而成章,反对雕润缋眼的典故堆砌而具有了更丰富的含义,它还要求在具体的表达中正确使用“赋”“比”“兴”,融合“风力”与“丹彩”,反映出钟嵘对诗歌艺术性的自觉追求。在这个追求中,外在形式要与诗歌内在本质的性情相吻合,相互熠熠生辉,概括起来就是自然与磨炼的忖度。自然指真情笃意的流露;而磨炼,就是要对眼前事物有选择地捕捉,在文字的排列组织中妙合真情,语词又有机警惊人的魅力。这在钟嵘对其他诗人定夺品级的斟酌中尤为明显,求“奇”的机警之语深得钟氏喜爱。

三、直寻之下的诗歌品鉴

具体而言,就钟嵘最推崇的曹植,他下的评语是“骨气奇高,辞采华茂。情兼雅怨,体被文质”[6]68。“骨气奇高”本是用来品藻人物的骨骼清奇、气质凛然之语,此处引申为对曹植诗歌清奇风格的评价。如曹植的《箜篌引》一诗,“惊风飘白日,光景驰西流”用语敏捷,蕴情于景,突如其来的惊风吹拂的不是白云,而是白日的转移,光影飞驰,向西流既指夕阳西下,又含流水一去不返之意。在这两句诗中,足见曹植高蹈的文采。而作为游宴的《箜篌引》一诗,又有深沉的、动人悱恻的幽怨之情,“盛时不再来,百年忽我遒。生存华屋处,零落归山丘。先民谁不死,知命复何忧?” 一字一句椎心泣血,华年流逝,终化为一抔黄土零落在山丘之处,又有谁不会死去呢?命运如此,又担忧什么呢!可以看到,曹植的诗歌在辞采上华丽富盛,有奇语之妙但不诘屈聱牙,露而不愤的雅怨之情又是曹植内心感情的真实写照,这种辞与情的绝妙结合,也无怪乎钟嵘说曹植之才譬如“人伦之有周孔,鳞羽之有龙凤,音乐之有琴笙,女工之有黼黻”[6]68了。

在自然与磨炼中重视诗歌情辞、文质合一的还有钟嵘对陆机所拟的古诗的评价,“文温以丽,意悲而远,惊心动魄,可谓几乎一字千金!”[6]68文章温润而美丽,其中的情感也以深远的悲情动人心恻,这样的诗歌才是上品佳作,如《赴洛道中作》一首:“远游越山川,山川修且广。振策陟崇丘,安辔遵平莽。夕息抱影寐,朝徂衔思往。顿辔倚高岩,侧听悲风响。清露坠素辉,明月一何朗。抚枕不能寐,振衣独长想。”全诗不曾借用典故,文辞奇美,字里行间却都满溢着凄怆动人的情感。在评价班婕妤的诗歌时,钟嵘也从情、辞两个角度来品评,“怨深文绮”的《团扇》短章尽含班婕妤被君王冷落、弃置在旁的哀怨之情,并认为其“侏儒一节,可以知其工矣!”可见在悲情、怨情之外,他还要求诗歌词句的美丽新奇。又如下品中,他对虞羲的作品也有“奇句清拔”的称誉,从这几个例子中就可窥见,钟嵘品评诗歌,是在自然中求工整,并尤爱怨情与奇语。

也正是这样的品鉴标准,对于无文质木与铺文雕刻的诗歌,钟氏颇有贬语,且都置于中品和下品中。如中品的陶渊明诗,他认为在情意上是“笃意真古”,而文辞多婉约闲惬,就像在“欢言酌春酒”“日暮天无云”的田家闲语中,有其幽微的情感在,但陶渊明的此种放达闲适的情辞,与钟嵘推崇的浓烈的怨情与奇语丽辞相去甚远,故置于中品。又如在评价颜延之的作品时,也是从辞与情两个角度分而论之,“体裁绮密,情喻渊深。动无虚发,一字一句,皆致意焉”。但颜延之的毛病就在于在落笔时,对辞意刻意精心巧构,喜用典故来抒情,这就是辞胜意而造成诗歌芜漫艰涩的后果,但在这种构制之中,又有典雅之句,所以钟嵘亦将其放在中品。

四、结语

可以见出,钟嵘《诗品》崇尚的诗美理想是自然与磨炼的和谐统一,钟嵘对这一品鉴标准虽未直接点明,但结合他的“序言”和具体的评语,可见一斑。因而“直寻(直置、直致)”也是在“自然英旨”下的具体要求,直寻、直致并不意味着不重雕饰,而是以情为本,对词章摘句进行的选构、组合。在钟嵘看来,只要是发乎情,一些随口随心写下的诗句,都要强于旁征博引掉书袋的诗句,但他最推崇的还是打动人心扉的怨情和奇丽的文辞。

钟嵘的“直寻”一说,大大影响了后世诗歌创作和诗论的创新。汉魏六朝对情感与文采的结合,还在尝试阶段,或情浓于辞,或仅求辞藻的华美。但唐诗,既不借助典故之实,其文采又华美婉转如弹丸,精雅绝妙,达到了情采合一的诗之高峰。宋代的诗美理想一变,简朴古淡的陶诗又被推为至尊。“直寻(直致、直置)”对诗论的影响中,唐有司空图的“生气远处,妙造自然”,宋有严羽《沧浪诗话》中的“别材、别趣”,近代王国维《人间词话》中的“不隔”,均系于此。

参考文献:

[1]曹旭.《诗品》所存疑难问题研究[J].文学评论,1997(6):87-97.

[2]罗根泽.中国文学批评史[M].北京:商务印书馆,2017:638.

[3]胡政.“直寻”与“直置”——钟嵘《诗品》校议一则[J].许昌学院学报,2008(3):50-52.

[4]汪文学.说“直致”——关于钟嵘《诗品》的一个诗学概念的诠释[J].齐鲁学刊,2003(5):71-75.

[5]彭国忠.中国诗学批评中的“直致”论[J].文學遗产,2011(3):12-21.

[6]杨焄.诗品译注[M].上海:上海三联书店,2018.

[7]中华书局.十三经注疏 孟子注疏[M].北京:中华书局, 2020:189-199.

[8]施耐庵,罗贯中.明容与堂刻水浒传(四)[M].李贽,评.上海:上海人民出版社,1975:244.

[9]陈祚明.采菽堂古诗选(下)[M].李金松,点校.上海:上海古籍出版社, 2019:1032.

[10]汪瑗.楚辞集解[M].董洪利,点校.北京:北京古籍出版社, 1994:30.

[11]柳玉东.卧龙岗武侯祠与诸葛亮文化研究[M].郑州:郑州大学出版社,2016:178.

[12]刘勰.文心雕龙[M].上海:上海古籍出版社,2010:97.

[13]萧统.文选译注[M].张葆全,胡大雷,主编.上海:上海古籍出版社, 2020:312.

[14]杨柳桥.庄子译诂(下)[M].上海:上海古籍出版社, 2017:181.

[15]陈鼓应,赵建伟.周易今注今译[M].北京:商务印书馆, 2016:423.

[16]李欣.钟嵘“直寻”说与克罗齐直觉理论之比较[J].美与时代(下),2014(4):47-49.

[17]马荣江.从“直寻”到“妙悟”的理论背景分析[J].南京理工大学学报(社会科学版),2009(6):51-57,118.

[18]蒋茜.钟嵘“直寻”的创作美学研究[D].广州:暨南大学,2017.

[19]王叔岷.钟嵘诗品笺证稿[M].北京:中华书局,2007:72.

作者简介:王润梅,山东师范大学硕士研究生。研究方向:中国诗学与美学。