逆全球化下的规模经济新优势

2024-04-09彭文生

[摘要]规模经济效应在宏观层面上意味着一国的人口或市场规模扩大时,生产成本被摊薄、分工与交易更加细化,从而可以提升经济效率,即大国相比小国经济可以实现更快增长。过去数十年的全球化,让小国通过参与国际产业链而享受了全球大市场带来的规模经济效应,这导致宏观经济分析中对大国规模的重视相对不足。在逆全球化时代,大国可以凭借自身规模积累更高的竞争优势,知识型经济尤其是数字经济的发展更放大了大国的规模优势,大国在国防和公共服务成本上的分摊能力也更强,这在地缘政治风险抬升的当下具有重要含义。中国的人口和经济总量居世界前列,拥有在新形势下发挥大国规模优势的基础,关键在于做大国内消费、打造国内统一大市场,并重视外部性和垄断等扭曲带来的市场失灵问题,尤其需要改进土地、金融、和数字经济治理机制。同时,中国产业体系较大、产业链前后向联系更强,可围绕本国的产业体系,加强与各国的产业链融合,促进跨国深度合作,提升产業的效率和安全。

[关键词] 规模优势;逆全球化;大国规模

[中图分类号] F062.9 [文献标识码]A [文章编号]1000-4211(2024)01-0012-16

一、规模经济有望成为中国经济增长的重要来源

1978年以来,人口红利和融入全球市场帮助中国GDP取得年均9.3%的高速增长,实现了对美日等发达经济体的迅速追赶。随着中国老龄化加深,劳动年龄人口数量增速下行(图1),同时储蓄率下降和资本积累放慢,中国经济未来亟需转向更加依靠全要素生产率提升的发展模式。当前,中国经济处于增速换挡期,人均GDP与发达国家还有较大差距,发展需求仍较大。正如党的二十大报告指出的,发展是第一要务,需加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。有鉴于此,规模优势能否促进高质量发展,是本文将要探讨的问题。

新古典经济学理论认为,劳动力和资本等传统生产要素的投入可能遭遇瓶颈,全要素生产率提升才是经济长期发展的根本动力(Solow,1956)。在实现全要素生产率增长方面,规模经济效应的促进作用不容忽视。具体而言,通过促进人的全面发展、打造完善的产业链、鼓励科技创新等,经济体能够以相同的要素投入获得更高产出,静态来看表现为规模经济效应。当规模经济效应持续发挥作用,在时间维度上就表现为总产出不断提高的长期发展。然而大国规模对于经济增长的促进作用,在现有宏观经济理论中强调得不够,部分原因在于,相当数量的小国在过去数十年实现经济高速增长,迈入了富裕国家行列。在这一看似否定了大国规模效应的现象背后,全球化所扮演的角色值得关注。二战结束后的全球化和自由贸易时代,小国可以融入全球经济体系,从而扩大潜在市场规模,享有全球范围的规模经济效应。极端情况下,就算国内需求规模有限,小国仍可通过国际贸易享有规模经济效应。

当前,在地缘政治冲突、科技竞争加剧的影响下,逆全球化趋势愈发明显,全球产业链分工已有所放缓甚至有倒退的迹象(James,2018)。随着过往的国际分工模式遭遇挑战, 中国原本高度依赖外需以发挥比较优势的出口模式、利用国际贸易的学习效应等提升经济效率的路径可能受阻。相反的,国内市场对于技术进步、经济增长和贸易模式的决定性作用变强。在此背景下,大国依托国内人口和经济规模,相比小国更容易实现规模经济效应,拥有的规模优势更加显著。如果中国依托人口和经济总量的规模优势,充分挖掘自身规模经济潜力,将能够更好地促进经济发展。

除了逆全球化以外,当前另一个值得重视的新趋势是知识型经济尤其是数字经济的蓬勃发展。相比传统经济,知识型经济的非竞争性和规模经济效应更强,企业或产业初始规模的大小往往决定着其之后竞争力的高低。而大国更有能力支持知识型经济的初始高额投入和后续多维度创新的规模,在发展知识型经济上拥有更多天然优势。但这也意味着,各国政府更倾向于对内扶植本国企业,对外采取市场分割、贸易保护措施。在大国竞争背景下,中国更应依靠规模优势为本国知识型经济争取更有利的发展环境。

二、大国规模优势的理论来源及其作用

(一)规模经济及范围经济共同构成了大国规模优势

早期经济学理论更偏向于从生产端探讨规模经济的来源,例如规模如何促进分工和分工形式等。斯密认为人口规模扩大带来分工细化,提升了劳动生产率并使整体经济呈现规模报酬递增(Smith,1937)。马歇尔进一步区分了企业内部分工和企业外部的产业发展两个渠道(Marshall,2009),其中后者来源于劳动人口规模扩大推动的产业发展,企业因而得以通过共享熟练劳动力市场和其他基础设施提高生产效率,表现为外部规模经济。在此基础上,杨格指出需求市场规模扩大还将带来产业间分工这一新形式,包括迂回生产方式和中间品部门崛起等,进一步提升经济效率(Young,1928)。更重要的,基于杨格的理论,需求端作为规模经济效应的来源之一也开始得到重视。

新经济地理理论将规模经济效应的多个来源加以综合考虑,认为一定地理范围内的要素和产业集聚将增强规模经济效应。首先,产业发展更倾向于靠近大市场,运输成本导致最终品和中间生产商被吸引至更大的消费市场和最终品生产商集聚地,即产业的后向关联效应。另一边,最终品生产商被吸引至中间品生产商集聚地,要素被吸引至产业发展更好的地区,即产业的前向关联效应。上述两个效应共同作用、相互促进,引导要素和产业向特定区域集聚,呈现规模报酬递增。其次,随着区域内产业集聚,企业得以共享基础设施、增强产业间分工,产业发展的正外部性增强了规模经济效应。最后,运输成本支撑了要素集聚并推高聚集地收入水平,帮助优势区域构建更大的本地需求市场规模,而这又进一步强化了规模经济效应。

范围经济是大国规模优势的另一重要来源,指的是由产品种类而非数量扩张带来的效率提升,即同时生产多种产品的费用低于分别生产每种产品所需成本的情况。更具体的, 企业或产业的纵向一体化策略、产品多样化策略、共享销售和研发渠道等,均有可能带来范围经济效应(Sakhartov,2017)。此外,规模经济和范围经济还有相互促进的作用,而这也是需要足够大的市场和产业纵深才能够实现的。因此相对小国而言,大国更有能力发展范围经济,而这也是大国规模优势的额外来源。

(二)大国规模优势促进产业创新发展和经济增长

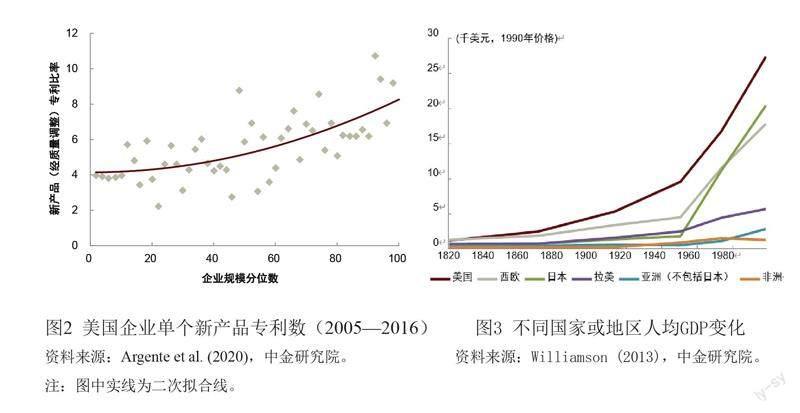

大国可以容纳更高强度的企业竞争和创新,有利于培育更大、更有竞争力的企业(Desmet,2010)。首先,大国的市场需求为更多企业和产品的存在提供了充足空间,有利于促进竞争、带动企业下调加成定价比率。较低的加成定价比率迫使企业必须卖出更多产品才能实现盈亏平衡,企业规模随之扩大(Campbell,2005)。因此在均衡状态下,大国更大的市场规模能够培育出规模更大、竞争力更强的企业。其次,依托大国规模发展起来的大企业能够将研发的固定成本摊销到更多产品上、投入技术研发更加有利可图(图2),也更有能力支持多线路创新。大国的企业规模更大,更能够支付初始大额投入,更有能力在规模报酬更高、更高精尖的产业领域占据优势地位。

20世纪80年代兴起的新增长理论认为技术进步来自“干中学”(Romer,1987),或是通过人力资本积累和研发投入获得(Lucas,1988)。而大國能够支持大规模生产、人力资本积累和研发投入,因此技术进步和经济增长更快。更重要的,技术在一国范围内具有强溢出效应,一旦产生即可被所有行业共用,大国在增长端还享有额外的规模经济效应。这一理论认为经济增长的源泉在于一国启动大规模工业化进程所带来的规模经济效应,可以解释19世纪后半叶以来美国与其他国家发展差距不断拉大的“大分流”(great divergence)现象(图3)。例如,西欧和日本在二战后启动了工业化进程,得以触发规模经济效应,实现了对美国的增长追赶。相反的,部分国家的工业化进程缓慢,导致这些国家出现增长滞后。

(三)规模帮助大国在跨国产业链中占据主导位置

在国际贸易方面,传统比较优势理论认为每个国家应专门生产使用本国最丰富的生产要素的产品。这是因为该理论认为贸易的根本驱动力源于各国在生产端的差异,即比较优势。新经济地理理论则强调国内大需求市场将带来本地市场效应(Home Market Effect),对国际贸易模式有决定性影响。对于规模报酬递增的行业,大国借助更高人口和经济总量,规模经济效应更强,这在出口端表现为本地市场效应。具体而言,借助更大需求市场,本国企业积累了初始规模优势,产品的生产成本更低、质量更好。本国企业因此在国际竞争中占优,迅速抢占市场,表现为本国出口更多该种产品,并通过全球销售巩固规模优势。

在产业层面,运输成本更高、差异化程度和复杂度更高的行业,本地市场效应也更强(Hanson,2004)。这是因为此类产业往往需要更大额的初始投入,更大的本地市场能够支持这一投入并触发后续更强的规模经济效应。例如,发达国家因人口老龄化、支付能力更强,国内医药需求市场规模更大,激励了医药领域更多的创新和研发投入(Acemoglu,2004),本地市场效应帮助这些国家在医药的出口端占据更大优势(Costinot,2019)。本地市场效应反馈回国内产业端,进一步强化大国规模优势,对经济和产业发展具有重要促进作用。更重要的是,规模优势可以降低大国对其他国家的产业依赖度,同时提升其他国家对大国的产业依赖度(Fernandes,2022)。大国因而在组织或参与全球产业链方面占据主导地位,具体表现为小国融入大国主导的产业链。特别地,周边小国与大国的贸易成本更低、需求偏好更接近,融入大国主导产业链的程度也更深。

三、规模经济效应决定大国能否获取经济优势和领先地位

对于大国而言,充分发挥规模经济效应可以促进创新和经济增长,提高其在国际经济活动中的地位和影响力,历史上美国和德国等发达国家均有成功的经验。但另一方面,具备规模经济条件的国家并不必然能够充分发挥其规模优势,苏联和印度的经验表明,即便具有禀赋上的规模,要获得规模优势还需具备完善的市场机制和与之配套的制度。

(一)美国凭借规模经济效应取得经济和技术领先地位

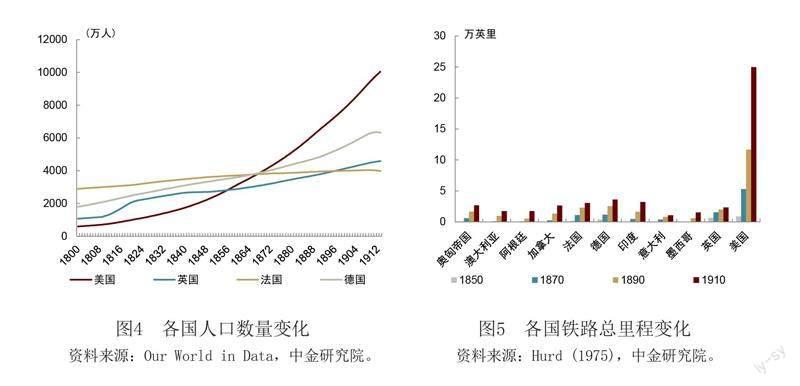

美国的规模经济始于人口规模的扩张和统一大市场的建立。19世纪,美国的生产和分配政策相对平等(Engerman,2002),持续吸引大量移民涌入。1870年,美国已有4000万人口,比英国高29.2%。并且,美国人口在后续50年里保持高速增长,不断拉开与英法德等国的差距(图4)。借助完善的交通和商业基础设施,以及更同质的消费群体,美国成功打造国内大市场。1850年,美国境内铁路总里程仅为9,021英里;1865年内战结束后,在整合南北双方原有铁路网的基础上,美国进入了铁路的建设高峰;到1910年,美国境内铁路总里程已达25万英里,远超同期其他国家(图5)。与此同时,内战期间南北双方的军事需要推动了电报网络的普及,并在内战结束后组成了覆盖全境的电报通信网络。这些都为形成国内统一大市场奠定了基础。1900年,美国的国内市场规模仅相当于英国的68.7%,但到1910 年这一数字已上升至112.3%,美国成功打造了全球最大的国内市场(Liu,2015)。

依托国内大市场,美国产业往大规模、标准化方向发展,产业的前后向关联得到增强,帮助美国逐渐取得全球经济和产业技术领先地位。Nelson and Wright (1992)发现, “美国本土由相对同质消费者构成的大市场,引导企业推行标准化产品的大规模生产方式,促进了专用机械行业的发展和科技创新。相比其他国家,美国企业普遍更加资本和资源密集,且单个企业的规模也要远大得多,美国的优势来自对资源和人口禀赋的规模化运用”。Rosenberg (1963)也指出“大规模生产引导美国大型企业在内部设立了专门生产设备的部门,后者随着生产规模和产业的扩大逐渐发展成独立的专业设备企业。产业间分工带来额外的规模经济效应,帮助美国实现在工业机械、农业设备、硬件和其他工程产品等出口的不断增长”。此外,Braun (1983)发现“依托庞大的本土市场和企业规模,美国产业界对技术进行大额投入的意愿更高,也逐渐成为许多新技术落地应用的试验场,从而取得全球技术领先地位。19世纪末到20世纪初,许多发源于欧洲的技术均是在美国落地,并通过大规模生产带来的规模经济效应取得迅猛发展,包括铁路、汽车、电气技术等”。在取得技术领先地位的同时,美国经济也实现了令人瞩目的增长,美国与英国人均收入比从1879 年的70%上升至1929年的130%,美国成功取代英国成为全球经济和技术的领头羊(Romer,1996)。

1850—1914年的第一轮全球化期间,美国凭借规模优势巩固增长领先地位。于1914 年爆发的一战严重扰乱了国际贸易与金融体系,并带来两次世界大战之间的第一轮逆全球化。逆全球化导致跨国间增长分化加剧,尤其是小国的增长慢于大国。这一时期,美国凭借国内大市场进一步巩固竞争优势,推动了本国产业和经济的发展,1900—1928年,美国工业产值占全球比重从23.5%上升到了39.5%(图7)。

(二)欧盟一体化进程中,德国发挥了区内大国的规模优势

德国借助国内市场和区位优势,推动了欧洲区域内市场的一体化。一方面,1990年两德统一扩展了德国国内市场的潜在规模。在此之后,为弥合东西德发展落差,德国政府在财政转移支付、科技创新扶持等方面持续向东德地区倾斜。这些举措缩小了地区间发展差距,推动德国国内市场迈向一体化(Gramlich,2019)。另一方面,德国是欧洲区域内邻国最多的国家,具备推动欧洲市场一体化的独特区位优势。在欧洲区域内,德国与9个国家拥有共同边境,其中8个国家是欧盟成员国。借助强大的国内市场、产业基础和区位优势,德国深度推动了欧洲市场一体化,包括向其他欧盟国家开放本国劳动力市场等(Burda,2011)。2004年后,德国支持更多国家加入欧盟,例如德国主导的“柏林进程”引导塞尔维亚等东欧国家加入欧盟,扩大了欧盟的地理边界和潜在规模。

德国之所以成为欧洲产业链中心,关键是在欧洲区内一体化进程中发挥了大国规模优势(Dustmann,2014)。首先,德国在欧盟共同市场中扮演了关键角色。2018年,德国对欧盟其他成员国货物出口7787亿欧元,进口6230亿欧元,德国已成为整个欧洲区域产业链和贸易中转的核心(Stephanie,2019)。据贝塔斯曼基金会发布的调查报告(Mion,2019),得益于欧盟共同市场,德国每年增收860亿欧元,比其他任何一个欧盟成员国都要多。其次,德国也从欧洲共同货币中获益颇多。有研究指出(Gasparotti,2019),德国从欧元区货币一体化中获益1.9万亿欧元,人均约23,116欧元。最后,欧盟东扩延展了共同市场的边界,德国得以更进一步推动区域内产业链整合。在此过程中,东欧和东南欧国家成为德国大企业的廉价生产基地,帮助德国产业在出口端巩固竞争优势。2017年,德国与波兰、捷克、斯洛伐克和匈牙利四国的货物贸易达2560亿欧元,其中大部分是在德国企业在本土及中东欧国家的工厂之间进行的(BMWK,2019)。

(三)市场作用受限,苏联和印度未能充分发掘规模潜力

如前文所述,市场经济带来的需求规模对于发挥规模经济效应、经济增长和技术进步至关重要,否则即便具备大规模的要素禀赋,也并不意味着规模优势。历史上,苏联曾作为全球面积最大的国家,各类要素禀赋都非常丰富,然而经济制度层面苏联实行计划经济体制,反而限制了大国规模效应的发挥。马焕明(2004)指出,“为保证重工业的高速增长,苏联政府减少并抑制社会消费需求,把资源集中到重工业部门,导致消费品供应紧张。为解决消费品短缺与社会需求增加的矛盾,政府一方面实行必需品定量配给,另一方面通过提高周转税的办法,剥夺新的需求,化解、弥合供求脱节并维持特权阶层的特殊供应”。苏联的生产和消费之间逐渐脱节,不仅抑制了规模经济效应的发挥,也制约了技术进步,拖累长期经济增长。因此,尽管苏联人口总量在1970年后持续增长,但人口总量的规模优势未能得到充分发挥,经济增长逐渐落后于美国(图8)。

印度作为一个人口大国,也具有发挥规模效应的基础,但印度劳动力市场存在扭曲, 导致过低的劳动参与率,也未能充分发挥其劳动人口的规模潜力(图9),这主要源于两个方面的原因。首先,性别歧视等“碎片化”因素妨碍了女性就业。印度女性劳动参与率远低于中国,是全球最低国家之一。过低的女性劳动参与率并不全因为就业岗位短缺,家庭责任、社会歧视和安全问题对印度女性就业的影响更大,进而拖累了全社会的劳动参与率。其次,产业发展受限也不利于发挥人口规模优势。除女性外,印度年轻人的劳动参与率同样不高,15~24岁男性劳动参与率仅为37.2%,大幅低于中国的52.0%。这部分是因为印度产业发展呈现出典型的“跨工业化”特征,直接从第一产业过渡到第三产业。此外,印度劳动法规定雇员数量100人以上企业大规模裁员需经政府同意,且可能面临长达7~8年的诉讼纠纷,变相阻碍了企业做大规模,同样不利于制造业等第二产业的发展。由于第二产业未能吸纳大量就业,整体失业率高企降低了印度年轻人的就业意愿和就业能力。

四、中国规模经济效应的现状及存在的问题

(一)中国具备发挥规模优势的基础

2021年,中国人口总量高达14.1亿,GDP(现价)达17.73万亿美元。若按购买力平价计,2021年中国GDP达27.31万亿国际元,位列全球第一,接近于印度(10.22万亿国际元) 的3倍。中国在人口维度拥有全球最多的潜在消费者,而全球第一的购买力平价GDP总量也为消费提供了有力支撑。此外,更高GDP总量也意味着中国产业发展更好、就业机会更多,是在产业端发挥劳动人口总量优势的重要基础。劳动人口数量方面,2021年中国15~64岁人口为9.89亿,劳动力数量(=劳动人口数量*劳动参与率)达8.1亿,相当于印度、美国、印度尼西亚和巴基斯坦四国的总和(图10)。中国的人力资本存量也位居世界前列。2020年,中国受过高等教育人数高达2.1亿,比美国和印度的总和还多。特别在理工科方面,2016年,中国的科学、科技、机械和数学相关专业(简称STEM 专业)毕业生高达470万,远超第二名印度的260万和第三名美国的56.8万。较高的人力资本存量,也表明中国在促进科技创新、促进产业发展方面的潜力。

但也应意识到,中国发挥大国规模优势面临着窗口期。根据联合国人口计划署预测, 中国人口总量在未来20到30年时间或将出现一定程度的下滑(图11)。考虑到人口总数下滑还伴随着老龄化程度加剧,这将给经济发展带来双重压力。这意味着在大力鼓励生育、提高人口出生率之外,中国还应抓住当前人口和劳动力总量全球第一、GDP规模全球第二的重要窗口期,挖掘自身规模潜力,以此对冲人口紅利消退和人口总量下滑对产业和经济发展的拖累作用。

(二)中国出口部门显现规模经济效应

在国际贸易端,中国已初步显现规模优势。2000年以来,中国已逐渐成为全球制造业和产业链分工的中心之一,2018年中国制造业占全球比重高达27.3%(Baldwin,2021)。依托产业与国内市场的规模优势,中国26个制造业中的24个拥有本地市场效应(陈雯和李佳璐,2012),包括化工、通信电子、交通设备和机械设备制造等。按行业来看,资本密集型行业的本地市场效应最强,技术密集型行业次之,而资源密集型和劳动密集型行业则不具备本地市场效应(佘群芝和户华玉,2021)。与前文结论一致,本地市场效应更可能存在于初始投入大和规模报酬递增程度高的行业,资本密集型和技术密集型行业更具备上述特征。从出口目的地来看,中国对东南亚和中亚地区出口的本地市场效应更强(黄志华和何毅,2020),这部分是由于这些地区在地理和需求偏好上与中国更接近,基于中国本土需求设计、生产的产品也更容易销往当地。相反,对其他发展中国家的出口,中国本地市场效应不强。

中国光伏和电信设备产业崛起印证了本地市场效应的重要性。中国拥有庞大的本土光伏需求市场,2019年中国光伏累计装机容量达205兆瓦时,占全球的32.6%,远超美国和日本等其他国家(Kratz,2021)。借助国内充足的原材料和需求规模,中国光伏企业积累了初始规模优势。在单个企业内部,中国企业更多使用机器,推动产品标准化并简化生产流程,降低了生产成本。而在企业外部,中国光伏产业形成了专业化的生产商和供应商集群,光伏企业得以更容易获得关键投入品,进一步提高生产效率。2019年,借助本土市场需求优势,中国光伏产业在全球市场取得了76%的市占率。中国也是全球最大的电信设备市场,世界上一半的4G基站都安装在中国,中国还已建造70万个5G基站,而数量仅次于中国的韩国只有11.5万个。通过将本地大需求市场与理工科人才更多的要素禀赋优势加以有机结合,中国通信企业在国际市场上也颇具规模优势。一方面,依托本国大需求市场,中国企业能够在研发上投入大量资金,从而在海外市场提供更具吸引力的解决方案。另一方面,中國多样化和专业化的劳动力支持了新设备和技术解决方案的开发设计,工程师红利在大规模生产过程中得到充分利用。在这两个因素的共同推动下,中国电信设备产业的本地市场效应相当突出,对于同类产品,中国企业的定价比国际竞争对手低10%至30%左右,中国企业的全球市场份额也保持持续扩张(Kratz,2021)。

(三)中国的规模优势仍有提高空间

需求方面,国内消费大市场有待进一步培育。从总量来看,中国的人口和GDP(2017 年PPP不变价)总量均位列全球第一,代表着全球最高的潜在消费者数量和潜在购买力。然而,中国私人部门消费占比却低于美国和欧盟,位列全球第三(图12)。从结构来看,相比快消品和可选消费品,中国的奢侈品消费在占比和增速两方面表现相当突出(图13)。2019年,中国是全球第一大奢侈品市场,占比高达33%(BCG,2020)。

产业方面,中国规模优势在高精尖产品领域的体现仍不充分。从哈佛大学公布的经济复杂度(Economic Complexity Index,以下简称ECI)指数来看,当前中国的ECI全球排名第17位,在过去10年中提升了7位,整体表现突出。然而,在产品复杂度(Product Complexity Index,以下简称PCI)大于1.3或1.8的产品领域,中国在此类产品的净出口占比分别为13.0% 和0.4%,大幅落后于德国的19.5%和5.2%,以及日本的21.6%和11.6%。更值得注意的是,尽管中国在PCI大于1.3的产品净出口占比远高于美国的4.9%,但PCI大于1.8的产品净出口占比仅相当于美国(2.3%)的1/6。这不仅凸显了中国在关键技术领域面临“卡脖子”的风险, 也意味着中国的规模优势未得到充分发挥,在带动企业和产业升级、迈向更高精尖领域等方面仍存在明显不足。

(四)中国发挥规模优势的挑战

正如前文所述,中国的国内大消费市场仍有提升空间,规模优势对产业发展的促进作用也未充分体现。究其原因,外部性和垄断这两个市场机制的潜在缺陷,使得规模基础未被有效转化成为竞争优势。更具体的,收入分化、土地部门的拖累和产融结合垄断,是中国发挥大国规模优势需着力应对的三个挑战。

大国要发挥人口和经济规模优势,存在着先决条件。具体而言,只有当主导产业发展收益惠及大多数人、消费需求相对同质时,大国人口总量才能够有效转化为对本国制造品的庞大市场需求,而后者是触发规模经济效应的关键所在(Murphy,1989)。相反的,英国等国的经验表明,贫富分化导致本国富裕阶层倾向于购买进口奢侈品。这种情况下,经济发展收益不能够被国内工业部门所吸收,大国规模优势也就无从谈起。当前中国仍面临着经济增长收益向消费转化不足、消费分化等问题。未来,也需要更注重收入分配端的公平,为发挥需求侧的规模优势奠定基础。

土地密集型部门对其它产业造成挤压,且存在自然垄断的特性,导致规模不经济,大国需要寻找合适的应对方法。首先,相比其他行业,与土地密切相关的行业如建筑行业的劳动生产率增长较慢,可能将拖累整体生产率的提升和产业往更高精尖的方向发展。1995—2014 年,建筑行业的劳动生产率仅提升了21%,低于同期总体生产率的70%和制造业的97%。其次,土地所有权分布不均带来收入分化,导致本国制造业的需求不足,并转向非技术密集型的发展路径,导致增长滞后。宏观上表现为土地部门过度挤占经济发展收益,对其他产业的发展具有负外部性(彭文生,2013)。此外,土地具有更强排他性,意味着土地是规模扩张时最短的那块板,为其带来溢价能力和垄断权力。因此在微观上,土地部门本身也是高度规模不经济的。但另一方面,在某些产业上大国也具备缓解土地规模不经济的潜力,例如绿色能源产业的发展需要丰富多样的地理条件,才能较好地平衡风、光、水电等能源供给的间歇波动,土地大国往往拥有更大面积和更多类型的土地,可以实现更大程度的能源生产和自给,这也是未来发挥大国规模优势需重点关注的领域之一。

规模经济还可能带来市场垄断,而垄断是否可容忍则取决于可竞争性。头部企业可能积聚了更强市场势力,极端情况下甚至导致垄断,反而可能阻碍产业的发展和升级。例如产融结合模式下,综合金融集团同时控股金融机构和实体企业,将其享有的政府信用担保延伸至实体部门,实体企业能够更轻易地在市场竞争中胜出,获取市场势力。更严重的, 借助政府信用担保带来的便宜资金,低效的实体企业得以长期生存甚至蓬勃发展,其垄断是不可竞争的,对本国产业和规模优势的挤出效应更强。过去数十年全球过度金融化所导致的产融结合就损害了整体经济效率,带来规模不经济(Pogach,2019)。在中国,也存在着少部分企业盲目向金融业扩张,风险和问题不断累积的现象。在发挥规模优势的过程中,如何处理好垄断与竞争之间的关系,关键在于垄断是否具备可竞争性(Baumol,1986)。具体而言,当垄断是可竞争性的,垄断者迫于潜在竞争压力,持续投入创新和效率提升,往更高精尖的方向迈进。长期来看,这种垄断对效率的危害较轻,甚至反而有利于促进产业发展、强化本国规模优势。

五、思考与启示:如何更好发挥中国的规模优势?

逆全球化和知识型经济发展的新形势下,中国本就具备一定规模基础,可促进内部市场竞争,推动大规模生产、激活规模经济效应。在此基础上,中国还有能力将其他国家融入本国主导的产业链中,发挥区域内大国的沟通、协调作用。综合来看,中国可在纠正市场机制,缓解土地规模不经济,以及加强跨国合作等方面发挥并强化自身的大国规模优势。正如党的二十大报告指出的,依托我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,提升贸易投资合作质量和水平。

首先是要纠正市场机制缺陷,做大本地市场。在人口和消费市场规模以外,规模经济效应的另一个关键影响因素是发展市场经济。相对完善的市场经济促进分工贸易,将大国的人口和经济规模得以更有效地转化为竞争优势。然而市场机制却也存在着外部性和垄断两个潜在问题,针对这两个缺陷,可着力促进内部市场竞争,减轻外部性與垄断的负面影响,兼顾规模经济和市场效率。特别是存在更强的规模和范围经济效应的数字经济中,中国可更好厘清规模经济和垄断的关系,借助国内市场规模培育出更大体量的数字企业,帮助本国产业在国际竞争中占优,同时也要坚持反垄断、反不正当竞争,提升知识型产业的可竞争性,减轻头部企业对创新和经济效率的损害。

其次,可根据产业特点有针对性地缓解土地资源的规模不经济问题,并发挥大国土地规模优势。土地是一种较为特殊的资源禀赋,一方面,土地密集型部门的外部性与垄断相互交织,自然垄断的特性导致了对其他产业的挤压,继而后者也强化了其垄断地位;另一方面,大国具有土地面积和多样性的优势,对于绿色能源等部门而言则是一个发挥规模优势的机遇。针对土地密集型部门的规模不经济特点,可考虑限制房地产等部门的过度发展,尤其是过度金融化发展。此外,在坚持“房住不炒”定位,让房子回归居住属性的基础上,还可加大保障性住房供给等举措,满足居民合理的居住需求、释放市场经济活力。抓住全球绿色转型的机会,依托大国制造业优势,在大量绿色能源丰富的未利用土地上部署清洁能源设备,加大海上风能、屋顶光伏等节地技术的研发和推广,提升土地利用效率,进一步加强顶层设计,推动土地充足和土地有限地区的优势互补。

此外,还要利用好本地市场,加强跨国产业链合作。新一轮逆全球化要求各国在促进国内市场经济循环的基础上,在联系紧密的国家间、区域内推进更深入的跨国经贸合作,全球产业链分工因此呈现多极化且各极间相互联系、竞争的新格局。中国可依托国内市场的规模优势,在跨国产业链的组织、协调,甚至重塑等方面发挥更积极主动的作用。首先,中国可围绕满足国内大市场需求的目标,打造本土的产业链优势。在支持国内龙头企业做大规模、取得产业链主导权的同时,鼓励这些企业带领国内产业链上下游共同成长,整体向研发设计、关键零部件等上游产业延伸,或向销售、售后服务等下游产业延伸,在更多环节上提升产业链地位、巩固竞争优势。其次,围绕国内产业链,中国可着力打通其与区域产业链和全球产业链的协调关系。积极促成其他国家,尤其是与本国联系较紧密的、地区周边的国家,深度融入中国的优势产业链中,形成区域产业链,通过区域内深度合作放大并共享规模经济效应,并牵头加强与其他区域产业链的联系,带领区内各国融入全球竞争合作。此外,还要注重通过跨国合作激励国内产业往高端发展,增强大国的引领作用。鼓励国内企业积极参与创新和国际竞争,实现在产业链中的地位攀升,甚至是成为链主企业,帮助中国巩固生产制造端的优势地位,推动国内产业升级、扩大本国的优势产业数量与规模。具体实践中,可考虑给予适当的政策支持、降低企业的试错成本,为产业发展和升级提供积极有利条件。

参考文献:

[1]Acemoglu D, Linn J. Market size in innovation: theory and evidence from the pharmaceutical industry[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(3): 1049-1090.

[2]Adam Smith. The Wealth of Nations. 1937.

[3]Argente, D., Baslandze, S., Hanley, D., Moreira, S. Patents to products: Product innovation and firm dynamics. 2020.

[4]Bairoch P. International industrialization levels from 1750 to 1980[J]. Journal of European Economic History, 1982, 11(2): 269.

[5]Baldwin R, Freeman R. Risks and global supply chains: What we know and what we need to know[J]. National Bureau of Economic Research, 2021.

[6]Baumol W J. Contestable markets: an uprising in the theory of industry structure[J]. Microtheory: applications and origins, 1986: 40-54.

[7]BMWK. Facts about German foreign trade. September 2019.

[8]BCG, Tencent. Digital Luxury Report, 2020.

[9]Braun, H-J. The National Association of German-American Technologists and Technology Transfer between Germany and the United States, 1884-1930.[J] History of Technology London, 8 (1983): 15-35.

[10]Burda M C, Hunt J. What explains the German labor market miracle in the Great Recession?. National Bureau of Economic Research, 2011.

[11]Campbell, J.R., Hopenhayn, H.A. Market size matters[J]. The Journal of Industrial Economics, 2005, 53(1):1-25.

[12]Costinot A, Donaldson D, Kyle M, et al. The more we die, the more we sell? a simple test of the home-market effect[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2019, 134(2): 843-894.

[13]Desmet K, Parente S L. Bigger is better: market size, demand elasticity, and innovation[J]. International Economic Review, 2010, 51(2): 319-333.

[14]Dustmann C, Fitzenberger B, Sch?nberg U, et al. From sick man of Europe to economic superstar: Germanys resurgent economy[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(1): 167-88.

[15]Engerman S L, Sokoloff K L. Factor endowments, inequality, and paths of development among new world economics. 2002.

[16]Fernandes A M, Kee H L, Winkler D. Determinants of Global Value Chain Participation: Cross- Country Evidence[J]. The World Bank Economic Review, 2022, 36(2).

[17]Foreman-Peck J. The American challenge of the twenties: Multinationals and the European motor industry[J]. The Journal of Economic History, 1982, 42(4): 865-881.

[18]Gasparotti, Alessandro, Matthias Kullas. “20 years of the euro: Winners and losers.” CEP 25 (2019).

[19]Gramlich J. East Germany has narrowed economic gap with West Germany since fall of communism, but still lags. Pew Research Center, September 2019.

[20]Hanson G H, Xiang C. The home-market effect and bilateral trade patterns[J]. American Economic Review, 2004, 94(4): 1108-1129.

[21]Hurd II J. Railways and the Expansion of Markets in India, 1861–1921[J]. Explorations in Economic History, 1975, 12(3): 263-288.

[22]James H. Deglobalization: The rise of disembedded unilateralism[J]. Annual Review of Financial Economics, 2018, 10: 219-237.

[23]Kratz A. Home Advantage: How Chinas Protected Market Threatens Europes Economic Power. 2021.

[24]Liu D, Meissner C M. Market potential and the rise of US productivity leadership[J]. Journal of International Economics, 2015, 96(1): 72-87.

[25]Lucas Jr R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1): 3-42.

[26]Marshall A. Principles of Economics: Unabridged eighth edition[M]. Cosimo, Inc., 2009.

[27]Mion G, Ponattu D. Estimating Economic Benefits of the Single Market for European Countries and Regions. Policy Paper. Bertelsmann Stiftung. 2019.

[28]Murphy K M, Shleifer A, Vishny R. Income distribution, market size, and industrialization[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1989, 104(3): 537-564.

[29]Nelson R R, Wright G. The rise and fall of American technological leadership: the postwar era in historical perspective[J]. Journal of Economic Literature, 1992, 30(4): 1931-1964.

[30]Pogach J, Unal H. The dark-side of banks nonbank business: Internal dividends in bank holding companies[J]. FDIC Center for Financial Research Paper, 2019.

[31]Romer P M. Growth based on increasing returns due to specialization[J]. The American Economic Review, 1987, 77(2): 56-62.

[32]ROMER P M. Why,indeed,in America? Theory,history,and the origins of modern economic growth [J]. American economic review,1996,86( 2) : 202-206.

[33]Rosenberg, Nathan.Technological change in the machine tool industry, 1840–1910[J]. The Journal of Economic History 23.4 (1963): 414-443.

[34]Sakhartov A V. Economies of scope, resource relatedness, and the dynamics of corporate diversification[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(11): 2168-2188.

[35]Solow, Robert M. A contribution to the theory of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics 70.1 (1956): 65-94.

[36]Stephanie Schoenwald, Dr Klaus Borger. Why Germans Benefit from the EU[M]. KfW, 2019.

[37]Williamson J G. Trade and poverty: when the Third World fell behind[M]. MIT press, 2013.

[38]Young A A. Increasing returns and economic progress[J]. The Economic Journal, 1928, 38(152): 527-542.

[39]陳雯,李佳璐.我国制造业出口的本地市场效应研究——基于引力模型的实证分析[J]. 世界经济研究, 2012(2):21-26.

[40]黄志华,何毅.基于引力模型的中国与34个“一带一路”沿线国家的本地市场效应研究[J]. 中国软科学,2020(3):100-109.

[41]马焕明.关于苏联消费品短缺问题的经济学分析[J]. 俄罗斯研究,2004(1):26-29,49.

[42]彭文生.渐行渐远的红利: 寻找中国新平衡[M].社会科学文献出版社,2013 年。

[43]佘群芝,户华玉.中国制造业的本地市场效应再检验 ——基于增加值贸易视角[J]. 中南财经政法大学学报,2021(3):79-90。

The New Advantages of Economies of Scale in an Era of Deglobalization

Peng Wensheng

Abstract:The economies of scale at the macro level mean that when a country's population or market size expands, production costs are spread out and division of labor and transactions become more detailed, thereby enhancing economic efficiency, i.e., larger nations can achieve faster economic growth compared to smaller ones. Over the past few decades of globalization, small nations have enjoyed the economies of scale brought by the global market through participation in international industrial chains, leading to a relatively insufficient emphasis on the scale of large countries in macroeconomic analysis. In the era of deglobalization, larger nations can accumulate higher competitive advantages based on their scale, and the development of knowledge-based economies, especially digital economies, further magnifies the scale advantage of larger nations. Larger nations also exhibit stronger capabilities in spreading the costs of defense and public services, which is particularly significant amid rising geopolitical risks. China, with its population and total economy among the world's leaders, has the foundation to leverage the scale advantages of a large country under the new circumstances. The key lies in expanding domestic consumption, establishing a unified domestic market, and addressing market failures caused by externalities and monopolies, especially requiring improvements in governance mechanisms in land, finance, and the digital economy. Meanwhile, China's substantial industrial system and stronger forward and backward linkages in the industrial chain allow it to strengthen integration with other countries' industrial chains around its own industrial system, promote deep cross-border cooperation, and enhance the efficiency and security of its industries.

Key words: Scale Advantage; Deglobalization; Large Country Scale

[收稿日期] 2023-11-26

[作者簡介]彭文生,中国国际金融股份有限公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长,研究领域:宏观经济、财政、金融。

本文修改自2022年11月9日中金研究院报告《逆全球化下的规模经济新优势》。