恭造之式:清宫造办处制器的样式规范

2024-04-07韩梦阳

韩梦阳

(南京艺术学院设计学院)

“朕从前着做过的活计等项,尔等都该存留式样,若不存留式样,恐其日后再要做便不得其原样。朕看从前造办处所造的活计,好的虽少,还是内庭恭造式样。近来,虽其巧妙,大有外造之气。尔等再做时,不要失其内庭恭造之式。钦此。”[1]

——雍正五年(公元1727年)闰三月初三,雍正帝“上谕”

“造办处”是指在康熙初年“造办活计处”基础上发展起来的清宫造办处。“恭造式样”与“恭造之式”二词意义相同,“恭造”是指在制器过程中,要怀以恭敬慎重之心,“选洁净地方…另换干净衣服,各秉诚心精细办造…”[2];“式”指器物的式样或样式。

康熙帝在制器上倡导改做旧物,这种态度也基本上传给了雍正帝。到了雍正朝时期,雍正帝在此前基础上,还更积极地参与进了制器的过程中,使“恭造之器”有了明确的样式规范。在造办处内,他若对活计满意,常会用“好”或“甚好”来表达自己肯定的态度;反之,若对活计不满意,则会用“蠢了”“俱蠢”“甚蠢”“不好”等词来表达他批评的态度。同时,不论满意与否,他都会提出一些非常具体且细致的评价意见,具体有“薄”“厚”“精细”“细致”“粗糙”“甚糙”“文雅”“秀气”“俗气”等词,此时的他已然成为了一名设计师。而到了乾隆朝时期,乾隆帝依然会用“甚好”或“不好”来表达对活计的满意度,同时也有对所造活计有“细致”“秀气”“往薄里做”的要求,但这样的要求显然已没有雍正帝强调的那么频繁了。究其原因一方面可能源于二者审美品位不同;另一方面也可能是因为造办处在乾隆朝时期已逐渐发展成熟,提高了皇帝对造办活计的满意度。故雍正帝时期,所制定的“恭造之式”可被看作是清宫造办处制器的样式规范。

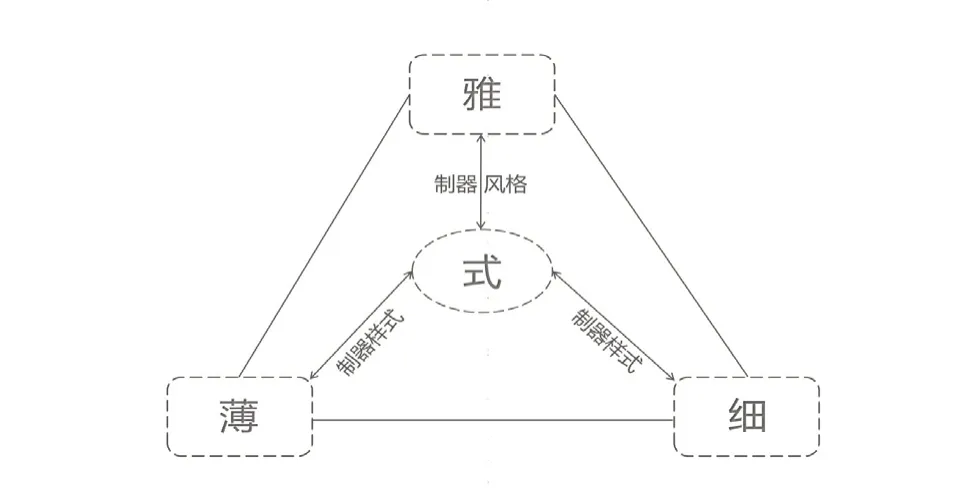

在清宫造办处具体的活计造办上,“恭造之式”主要表现在样式和风格两个方面,即在样式上,多凸显要求薄与细;在风格上,多凸显强调雅。

关于文章“恭造之式”的具体指向图图片来源:作者自绘

“薄”作为制器样式上的要求,常以“往薄里做”或“往薄里收拾”出现。雍正朝时期,“薄”多是对一些玛瑙、玉质容器上的制作要求,如杯、海灯、钟、碗、壶、盘等等。这些材料本就雕琢不易且还要求往薄里去做,尤其是对一些已经做好的成品来说,再往“薄”里做难度和风险都是很大的,这对工匠的手艺也提出了很高的要求,如雍正五年(公元1727年)九月二十五日,圆明园来帖称本月二十二日,郎中海望持出的四个玉小钟,“着学手玉匠往薄里收拾。钦此。”[3]不过,虽要求苛刻,但也正因为雍正帝在玉器制作上对“薄”追求,这才为乾隆朝薄胎玉器的兴盛积累了宝贵且丰富的经验。到了乾隆朝,“往薄里收拾”也频繁见于绣作中,如乾隆五年(公元1740年)五月初九那天,司库刘山久和催总白世秀连续分别传旨七次,说太监毛团交的连七香袋,部分需要将香袋“往薄里收拾”[4]。

而“细”也作为制器样式上的要求,常以“精细”或“细致”二词出现。以雍正帝和乾隆帝二人为例,在造办活计的过程中,他们都曾要求要往精细里成造或往细致里收拾,这样的例子在造办处的档案记载中屡见不鲜。如雍正十年(公元1732年)十月二十八日,司库常保,首领李久明、萨木哈奉旨:“…蓝地法瑯碟画的甚好,但颜色不好。嗣后,俱往精细里画…钦此。”[5];又如,乾隆五年(公元1740年)正月初三日,太监毛团传旨:“将金欧永固,玉烛长调,另行往细致里收拾…”[6]等等。

“雅”相对于“薄”与“细”,是造办处在制器风格上的要求。同时,它也是通过“薄”与“细”这两项样式技术来实现的,常以“文雅”或“秀气”二词出现,与“俗气”相对。有时造办处也会直接强调要做“素”的,这些虽在词义上略有不同,但却共同反映出文人趣味对审美品味的影响。自宋元以来,文人的审美情趣和艺术品味便直接影响着器物的设计,使器物在“雅”与“俗”之间发展。雍正帝等自幼受传统儒家文化教育,故在审美上也具有明显的文人趣味。如雍正二年(公元1724年)二月十三日,怡亲王交了一件上有柳的玛瑙壶,奉旨:“将此壶上的花文磨去,壶嘴里膛做湾些,壶把做素的。钦此。”[7];又如,雍正六年(公元1728年)五月初五日,圆明园来帖内称:本月初四日,在怡亲王、郎中海望呈进的活计内,“莲艾砚做的甚不好,做素静、文雅即好,何必眼上刻花?再书格花纹亦不好,象牙花囊甚俗,法瑯葫芦式马掛瓶花纹群仙祝寿、花蓝春盛亦俗气…钦此。”[8]而到了乾隆帝时期,依然可见他对造办活计秀气的要求,如乾隆五年(公元1740年)十二月二十七日,对于太监高玉等交的一件随紫檀木座的白玉四方花插,乾隆帝下旨:“着配秀气些象牙花一束。钦此。”[9]

上述可见,“恭造之式”的样式规范虽在雍正朝时期才有,但在乾隆朝也并未有较大变化。而既然有了恭造样式的规范,自然也就会有对恭造样式的管理。在清宫造办处内,从器物最初行取材料到设计、样式和使用都有严格的规定,而制定这些规定的原因与古代中国的礼仪秩序有关。以“恭造”区别于“民造”,宣示着皇帝的地位,传递着皇权的神圣与威严。这既是中央政府控制地方和抑制豪强的一种手段,也是防止地方借造物生产经营扩展地方势力,从而造成与政权的抗衡。

在制器的材料上,雍正元年(公元1723年)七月二十九日,造办处为防止冒销材料之事,专门设立钱粮库并强调:

“今造办处既设立库房,如有应用材料,俱向各该处行来本库预备使用,则材料庶不致靡费。再,本处一应所做活计俱系御用之物,其名色亦不便声明写出。嗣后,凡给各司院等处行文‘红票’内,俱不必写出名色等。”[10]

而在雍正七年(公元1729年)十月二十一日,怡亲王又通知:造办处又设了关防图书,“嗣后本造办处行取材料等件,仍照前用‘红票’,至于出紫禁城等事俱用‘图书’。遵此。”[11]

但即使已连续制定了两次关于行取材料的规定,雍正十一年(公元1733年)三月三十日,内大臣海望依然下传通知:“嗣后,本造办处所有行材料知帖,着司库常保画押。记此。”[12]由此可见,造办处在对制器材料的管控上是十分严格的,而这种管控也促使钦定的造办活计量得以明确落实。

而在制器的样式上,造办处更是有着直接且明确的规定,即不能将恭造样式外传。雍正三年(公元1725年)四月二十九日,就有一则严禁帽架样式传出宫外的记载:“抢风帽架只许里边做,不可传与外人知道。如有照此样式改换做出,倘被拿获,朕必稽查缘由,从重治罪,钦此。”[13]

至于在器物的制作和使用上,雍正十一年(公元1733年)二月初七日,雍正帝针对那段时间,总管太监等传做活计在没有奏明且往往擅自传做的情况下,造办处还依然应承做给的现象,强调:“嗣后,凡有一应传做活计等项不可即做,如有传旨着做,尔等亦宜请旨,准时再做。再造办处所管匠役不可私做活计,当严加申饬禁止。钦此。”[14]这一方面是为了防止钱粮耗费,另一方面也可能是为了防止这些私做的器物被贩卖到宫外。毕竟,造办处内确实也发生过一起疑似宫内器物外传的案例。雍正十二年(公元1734年)十月十九日,当时身为内务府总管的海望听说民间市场上有人在售卖鼻烟壶和翎管等珐琅黄色器具,他害怕这些是造办处内的匠役等偷出去售卖的,赶忙令管番役的官员稽查。后查明:这数十件的黄色鼻烟壶和翎管都是由广客贩卖的,制作地在广东省太平门外的长寿庵,故海望谨奏“应请行文广东总督,将制造黄色琺瑯等物严饬禁止,其在京师内市卖者,亦令该处严行禁止可也。”[15]黄色器具一直是皇帝专用,民间是不能擅用的。尤其是翎管更是皇上加恩行赏之物,竟然也有人唯利是图,擅造违禁之物货卖。这种可能面临“杀头”的生意都敢做,何况仅只是“严行禁止”?可知:要想从根本上杜绝宫廷样式或器具流入民间,还是很难实现的。毕竟,流出的途径真的太多了,真是让人防不胜防。甚至乾隆三十年(公元1765年)十一月三十日,造办处还发生过丢失玉器的事件。

此外,至乾隆朝时期,还大量出现乾隆帝明确要求在造办处器物上“刻款”或“俱刻乾隆年制款”的现象,此举一方面是为了与之前康熙朝、雍正朝的设计风格作区分,另一方面也是凸显器物御用性质的象征,目的还是为了与民间制器做区分,如乾隆三年(公元1738年)十一月初四日,七品首领萨木哈上奏准备把在内廷摆格子古玩内发现的一件瓷胎画珐琅莲子杯,“意欲入在乾清宫交出配匣盛装康熙款法瑯器皿内”[16]。同时,他对刻“款”也有自己的要求,必须周正,如乾隆六年(公元1741年)三月二十九日,对于太监高玉等交的一件碧玉双环大瓶,乾隆帝下旨:“此瓶上款微细,亦不周正,放粗些,往周正里刻。钦此。”[17]可见,乾隆帝对造办活计的严格和关注程度也不亚于雍正帝。

结语

清宫造办处的制品因带有“恭造之式”而具有很高的附丽价值,令当时民间不断追求且争相仿制。此时器物的制作已不单由工匠所决定,最主要还是由皇帝所决定。皇帝拥有着造办处内的最高话语权,皇帝一人的喜厌也决定着整个造办处器物的制作,器物的样式皆需符合皇帝的审美品味——恭造之式。而恭造之式作为清代皇帝御用的制器样式,势必也影响着清代造物艺术的时尚,对清代造物艺术风格的形成也产生着不可忽视的影响。从这一点上来看,恭造之式虽指的是样式,但也不失为一种样式上的规范。