技术与规范结构耦合:数字时代环境法律系统的智慧建构

2024-04-05黎梦兵

*[收稿日期]2023-10-14

[基金项目]湖南省教育厅科学研究项目:技术赋能背景下环境法律规制方式的创新研究(22B0332);湖南省社科基金青年项目:人工智能技术赋能环境治理的法律机制研究(22YBQ057)。

[作者简介]黎梦兵,法学博士,长沙理工大学法学院讲师。

[1] 参见《中共中央 国务院印发〈数字中国建设整体布局规划〉》,载中华人民共和国中央人民政府网2023年2月27日,http://www.gov.cn/xinwen/ 2023-02/27/content_5743484.htm。

[2] 参见黎梦兵:《技术赋能环境治理:美国环境公民科学对我国的借鉴启示》,载《昆明理工大学学报(社会科学版)》2021年第4期,第36-43页。

文章编号:2097-020X(2024)01-0133-12DOI:10.20034/j.cnki.hxfxpl.2024.01.011

[摘 要]數字技术在推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理上发挥着重要作用,技术赋能环境治理逐渐成为数字化与绿色化协同转型的时代趋势。然而,数字技术在环境治理过程中的“高效率”特质,能从实然层面影响环境法律规范适用,并引发效率与公正之争。在系统论视野下,数字时代的环境治理以程序代码为载体,技术实质上承担了部分环境监管职能,即技术系统对环境法律系统产生了“激扰”,引发了系统功能分化。技术系统与环境法律系统都属于社会系统中“封闭运作”的功能子系统,并围绕“技术代码”形成了结构耦合关系,这成为环境法律系统优化的形成机理。因此,为契合数字时代环境治理需求,环境法律系统自创生分为两个阶段:一是规范及时回应技术内嵌式环境监管,实现代码规范化;二是技术与规范结构耦合,实现规范代码化,最终完成环境法律系统之智慧建构。

[关键词]系统论;数字技术;规范代码化;结构耦合

[中图分类号] X197 [文献标识码] A

一、引言

近年来,以算法自动化决策为代表的数字技术在环境治理中发挥着重要作用,但通过技术提高环境治理效率的过程也冲击了现有环境监管范式。为提高环境治理效能,《数字中国建设整体布局规划》指出要加快构建智慧高效的生态环境信息化体系,运用数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。[1]“技术赋能环境治理”这一表述立足于“环境智理”实践需求,[2]从经验主义角度总结了数字技术与环境治理在理想状态下的正相关关系。但在技术赋能环境治理状态下,数字技术代码往往可以发挥法律规范效用,不仅可以评判具体环境利用行为,也能介入环境法律关系,影响环境治理进程中的效率与公正。在风险社会语境下,效率与风险并存,技术介入环境法律系统也会引发新的法律风险,出现技术“负能”现象。法律规范存在的意义在于为“赋能”保驾护航的同时规避“风险”,这意味着作为技术赋能环境治理主要载体的技术代码不得与环境法律规范相违背。可见在数字时代,环境法律系统可以解构为“赋能/负能”的自我指涉,数字技术赋能必然要以封闭运作的环境法律系统为前提。但目前在实践层面,技术系统和环境法律系统存在一定程度上的功能混同,技术甚至能够逾越法律系统之边界,即数字技术成为实际的“环境法律规范”。

法律系统学认为运作自成一体的法律系统是一个社会性系统,像机器一样运转,其运行规律是可以预测的,并形成一种自我联系的社会秩序。[3]同时,法律只是所有社会系统中的一个子系统,当法律系统外在环境发生改变的时候,法律系统也在被改变,并呈现出法律制度与社会变化的同向性,因此在遵循自我逻辑主线的前提下,法律系统能够结合外部条件对自我进行指涉性改变。[4]技术赋能环境治理意味着作为外部环境的“技术系统”影响了“环境法律系统”,借助法律系统理论的“观察”工具,可知技术代码成为影响环境法律规范内部运行的重要变量,能够实现环境法律自创生。[5]因此,援引社会系统理论,探索技术系统与环境法律系统的结构耦合机制,总结数字时代环境法律系统的自创生规律,不仅是理性认识中国环境法治转型之需求,[6]也能够使数字技术在提高山水林田湖草沙一体化保护和系统治理效能的同时,不减损环境法律规范所寻求的“正义价值”。

二、功能分化:数字时代环境法律系统的实然变化

“社会有机论”认为法律等不同社会系统与生物有机体系统类似,存在生长、分化和进化的过程,当原有法律系统开始膨胀,其内部的结构呈现出分化、复杂化和专门化趋势,逐渐出现专门履行某类功能的新结构,这种结构分化意味着法律系统新旧功能之间的边界模糊,乃至出现替代原有功能的现象。[7]技术系统与法律系统同属于社会系统功能分化的子系统,在现代文明社会的系统架构下,法律系统被认为应该具备恒定、客观、理性的功能,可以在调整社会关系的过程中能够实现和维护社会正义。但在数字技术的影响下,法律系统发生了功能分化,以数字技术为代表的“技术系统”借助其智慧、便捷和中立的外观特征,在社会治理过程中发挥了“监管”作用,并逐渐超越“工具属性”而成为现代社会中社会关系的“调控系统”。

(一)环境法律系统的功能分化基础

近年来,随着算法、人工智能等技术不断革新,数字技术开始介入社会生活,并逐渐成为影响现代社会财产关系、人身关系及行政关系的重要变量。为了保障数字技术在现代生产关系中的效率,“数据”被认为是一种生产要素,应以法律规则进行保护;[8]为了探索数字技术对平等民事主体的权利义务关系之影响,算法偏见、歧视等成为法学学界的研究热点;[9]而为了规范数字技术在行政流程中的运用,有学者指出要明确在线政务服务、行政执法领域等裁量自动化的功能定位。[10]可见,随着数字法学、科技法学成为法学前沿学科,调整不适应数字时代需求的法律制度也成为当下及未来社会的实际需求。无论是民事法律体系中调整权利义务,还是刑事法律体系对新型犯罪行为的规制,本质上都是技术系统介入法律系统而引发了功能分化。

环境法作为新兴的部门法学科,目的在于应对工业革命以来频发的环境问题。因而,作为调整生态环境中人类社会关系的法律规范体系,环境法与科学技术密不可分,数次工业革命所引发的环境问题直接或间接催生了环境法,可谓因技术而生;而不断革新的技术被用于提高环境治理效能,环境法亦因技术而变。换言之,环境法与现代技术发展呈现伴生关系,在数字时代,技术赋能于环境治理的实践场景较为成熟,例如智能污染源数据采集、智慧环境决策、自动环境执法等,为环境监管、污染防治及资源保护等环境治理活动提供了重要支撑。但数字技术不同于工业技术,不仅能够提高现代社会生产效率,还可以介入环境法律规制过程,成为直接影响或评判环境法律关系的重要因素,这一过程冲击了传统环境法律结构。

现有环境法范式形成了“人—自然—人”的环境法律关系,[11]强调通过调整人类在开发利用、保护改善环境活动中的关系,来调整人与人之间的环境社会关系。[12]数字技术的智能化特征容易激发监管者的效率“偏好”,导致数字技术介入環境法律规制过程,以一种类似“行政权力”的形式介入或直接规制环境利用行为。与传统工业技术服务于开发利用行为相区别,数字技术成为环境与资源管理权的实际“操纵者”,这一过程无疑会使环境法律主体、客体及权利义务状态都发生改变。换言之,一方面,数字技术能够发挥与工业技术同样的作用,成为人类社会开发利用、保护改善环境活动的重要工具,并提高环境治理的实际效率;另一方面,数字技术在环境法律关系中可以发挥“规则”功能,直接调整人与人之间的环境社会关系。这意味着,数字技术成为现有环境法律关系的重要介入因素,进而促成“人—技术—自然—技术—人”的环境法律关系。

(二)环境法律系统的功能分化内容

现代技术与现代环境问题相伴而生,在环境法律系统的生长、分化和进化过程中,技术往往承担了“催化剂”功能。但在数字时代,新兴信息技术和环境法律制度的结合逐渐跨越了系统界限,社会系统内部之所以存在各种问题,是因为人们没有看到“每一个系统问题最后都要回溯到系统/环境这个差异”。[13]

在环境法语境下,是人类社会的开发利用行为引发了环境问题,并破坏了生态平衡,因而需要专门的环境法律规范来限制人类活动、解决环境问题,进而实现生态平衡目标。卢曼指出这种问题导向的逻辑漏洞在于无法充分了解社会系统关于“环境问题”整体和部分之区分,因而“系统/环境这组差异的统一才是论题所在”。[14]换言之,在事实层面,对同一环境问题,经济、法律、政治等不同社会子系统的感知存在区别;在监管层面,对同一环境问题,法律、技术等不同社会子系统同样存在不同的感知。

现有环境法律系统的功能在于通过环境污染防治与自然资源保护两种途径调整环境社会关系,进而缓解人类活动导致生态环境质量变化而造成的负面影响,实现人类社会的生存和发展。随着数字技术在环境监管过程中的应用逐渐普及,技术系统承担了部分环境法律系统的功能,这也意味着环境法律系统出现了功能分化。具体而言,环境法律系统在社会系统中履行环境监管、评价环境行为等功能,技术系统履行具体、明确且流程固定的工具功能。但在数字技术赋能的影响下,技术系统超越了工具属性,开始承担环境法律系统的监管职能,而按照社会系统整体的分工,这种职能为环境法律系统所专属。环境法律系统的符码是合法/不合法,技术系统的符码是执行/不执行,两种符码结构都呈现出“运作封闭”状态;由于系统在进行操作时总是以本系统的功能和密码为取向进行自我生产,不断吸纳新的规范要素,呈现出“认知开放”的状态。[15]基于此,在数字时代的环境治理场域中,环境法律系统吸纳了技术系统的规范要素,引发了符码层面的适用难题。

综上,环境污染、资源枯竭以及人口过剩等问题是全社会沟通的主题,数字技术作为技术系统与环境法律系统的沟通桥梁,为优化环境法律系统提供了机遇,也带来了挑战,亟须探寻技术与环境法律系统之间的耦合机制,并以此为基础构建适应未来社会需求的环境法律系统。

三、技术代码:技术与环境法律系统间的耦合机制

正如图1所示,功能分化意味着技术与环境法律系统之间出现了实质混同,即在数字时代背景下,实然层面的环境法律系统运行结构是在环境法律结构与数字技术结构基础上耦合形成的。尽管环境法律系统与数字技术系统都有各自独立且封闭的运行结构,但在数字技术应用于环境治理的过程中,两个系统通过“技术代码”产生了密切联系,这一联系的进程就引发了卢曼所述之“社会再生产”现象,促使两个系统结构耦合为一体。换言之,技术赋能环境治理使现有环境法律系统和技术系统各自独立的循环运动耦合为共同的运动,且其结构耦合机制为技术代码。

图1 社会子系统结构耦合图示

(一)系统间“激扰”的形成

社会系统功能分化缘于法律、经济、技术等各个子系统之间的相互影响和干扰,卢曼称之为系统间“激扰”。[16]在结构耦合这一概念下,诸系统间呈现出“你中有我,我中有你”的关系,亦即互为系统与环境。[17]“激扰”实质上是引发系统结构耦合的前提,在“激扰”的作用下,社会系统分工中两个不同的功能子系统出现频繁沟通,进而在特定频次形成共振,逐渐互为系统与环境,此时系统相互分离也相互联结。

数字时代的环境治理需要技术系统来提高效率,也需要环境法律系统来维护公正,“激扰”出现是两系统得以发展的重要原因。正如图1所示,在复杂的社会系统中,环境法律系统与技术系统作为功能子系统,在“激扰”的作用下,逐渐出现功能混同。首先,环境法律系统与技术系统内部运作都呈封闭状态,在各自分工的基础上承担着社会系统的特定功能,其中法律系统以公正为考量标准,通过合法/非法等二元符码运作;而技术系统则借助技术代码,通过执行/不执行的符码运作。其次,环境法律系统与技术系统在认知上开放,由于系统具备自我指涉性质,能够进行自主调适,因而在技术系统的“激扰”下,环境法律系统所固有的结构受到了挑战,在技术赋能环境治理背景下,亟须对技术代码作出反馈。最后,由于技术系统对环境法律系统的“激扰”存在一个发展的过程,当前阶段技术系统作为外部环境间接作用于环境法律系统,尽管技术具备“高效率”外观,但这种技术信息的功能逻辑依然难以直接被环境法律系统所接纳。这是因为,环境法律系统作为法律系统的子系统,具有以程序正义与实体正义赋值为基础的功能逻辑,改造或改变其封闭的运作模式需要严格考量其他系统的“激扰”效能,同样需要其他系统结构接纳程序和实体公正,这也意味着环境法律系统自身的结构与技术系统形成共振需要一个外部准则内部化的过程。

诚然,技术系统“激扰”并不必然会提高环境治理效能,但技术风险与收益的双面性特质却也为环境法律系统自创生提供了方向。为应对21世纪以来愈演愈烈的环境问题,环境法的完善与转型成为学界共识,技术系统“激扰”为环境法律系统转型提供了机遇,要实现污染防治、资源保护与技术赋能之间的相互契合,需要环境法律系统及时回应并主动接纳技术系统,使特定技术系统嵌入环境法律系统,形成积极的共振,逐步实现结构耦合。

(二)系统间结构耦合机制

是否形成结构耦合机制是法律系统接纳或抑制“激扰”的重要表现,例如法律系统通过所有权等与经济系统建立结构耦合,通过宪法与政治系统建立结构耦合,通过主观权利与心理系统建立结构耦合,等等。[18]环境法律系统在封闭运作的过程中,受到作为外部环境的技术系统“激扰”,此时以技术代码为主的结构耦合机制,成为环境法律系统接纳并化约技术系统复杂性的重要表现。

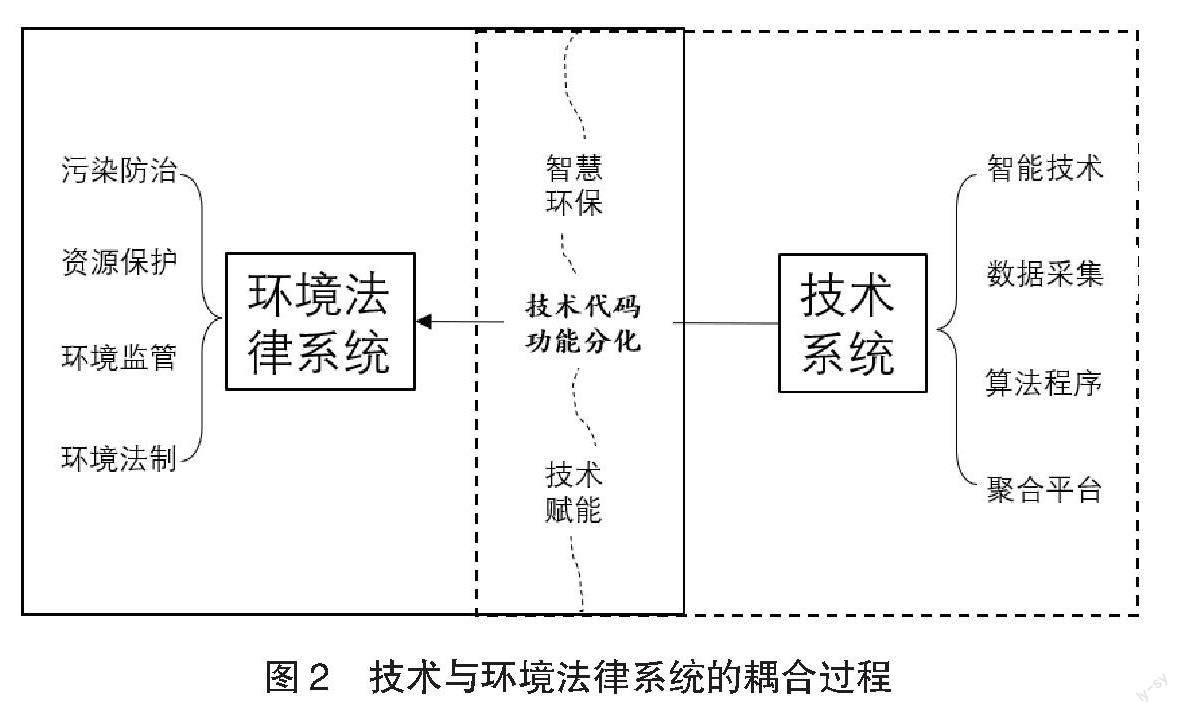

如图2所示,将技术系统与环境法律系统的结构耦合机制放大,可知技术赋能环境治理已然成为法律系统自创生的“前沿阵地”,由于环境法律系统所调整的社会关系十分复杂,技术系统在“激扰”进程中,往往引发规范、环境、关系等多重不确定性,系统自创生则体现了复杂性化约的过程。托依布纳总结这种复杂的过程呈现出超循环(hypercyclical)样式,出现自我关联闭合,即一个系统的、递归的自我再生产过程的组织闭合形式。[19]技术代码作为环境法律系统与技术系统的结构耦合机制,为环境法的转型提供了方向。

图2 技术与环境法律系统的耦合过程

首先,提高环境治理效能是系统结构耦合的内在动力。尽管工业革命以来的技术革新给人类社会带来了红利,但生态环境负外部性也导致社会系统不得不建构新的功能子系统以维系这种“红利”。申言之,环境法律系统以污染防治和资源保护为目标,并通过借助法律制度工具规制人的行为来实现环境保护目标。但数字时代以技术代码为主的监管工具具备高效率特征,为优化环境法律系统提供了方法论支撑,技术系统从实然层面介入了环境监管过程,在系统认知开放的情形下,为环境法律系统与技术系统结构耦合提供了内在动力,引发了环境法律系统自创生。

其次,智慧环保是系统结构耦合的实践基础。在数字时代,技术系统与环境法律系统的沟通十分频繁,智慧环保可以通过物联网等技术把采样耙、传感器嵌入环境要素,并借助算法等技术进行决策和管理,实现智能化、精细化、动态化的全生命周期监管。可见技术系统与环境法律系统间耦合来源于智慧环保实践,技术要素与法律监管要素在这一实践进程中得以连接,成为引发“激扰”和两系统功能分化的重要诱因,也为未来环境法律系统自创生奠定了实践基础。

最后,技术代码是系统结构耦合机制。功能分化并非环境法律系统有意为之,在自创生的法律系统内,其变化、选择和保持机制具有盲目性。[20]技术代码作为数字技术系统结构的工具基础,能够实现环境监管层面的“效率优先”,并提出了环境治理“公正”难题,例如环境数据割据、算法偏见等而引发的不公正现象。因而,环境法律系统要求这一过程须尊重发展规律,使作为结构耦合机制的技术代码能够兼顾“效率与公正”。换言之,设计或优化未来环境法律系统结构,不仅要接纳技术代码,还要通过内在的控制规则进行规范,实现环境法的自创生。

“外部知识要想进入法律系统之中,就必须以法律的概念与法律场域的游戏规则来进行‘编码转化。”[21]从本质而言,技术代码作为技术系统运作的一系列指令,本身并不具备价值判断,因而当代码作为环境法律系统的工具时,需要打破技术系统封闭的运作过程,实现“编码转化”。换言之,借助技术代码优化环境法律系统,需要观察技术系统运行规律,并在结构耦合的基础上探索数字时代环境法律系统的优化路径。

四、二阶观察:数字时代环境法律系统的形成机理

观察是法律系统论的重要分析工具,通过观察能够标识出法律系统的不同层面,所以观察是“一个系统把区别引进它自己的内部运行,以及它指示出以这些区别为基础的某些东西”。[22]技术系统与环境法律系统的结构耦合,不仅需要立足环境法自创生这一层面,还要结合技术系统对“观察”加以观察,实现对环境法律系统的“二阶观察”。[23]申言之,环境法律规范体现了对社会系统中特定环境法律关系的观察过程,而环境法律系统随着技术系统“激扰”逐渐出现功能分化,体现了对环境法律观察之观察。通过二阶观察,可以发现技术系统介入环境法律系统的规律,并以此为基础总结数字时代环境法律系统自创生的形成机理。

(一)数字时代环境法律系统的二阶观察

在人类活动的影响下,现代环境问题反复出现且危害逐渐叠加,最终反作用于人类社会,进而引发法律系统功能分化,形成环境法律子系统。环境法主要通过规制人类活动来实现环境保护之目的,这种对“人的行为”的法律规制,体现了现有环境法律系统的一阶观察。此时,环境法系统内部的封闭运行,与技术系统各司其职,即无论是环境法律系统,还是环境污染防治的技术系统,二者都属于社会系统对人类生产生活过程中不合适的环境利用行为的回应。

但在数字时代,环境法律系统的自我指涉来源于功能分化,技术代码成为现有系统的“环境”,所以在技术系统的“激扰”下,环境法律系统开始了自创生进程。技术系统的介入,意味着需要对环境法律系统进行二阶观察,区分于环境法律系统内部观察者,从外部对技术系统与环境法律系统结构作出观察和判断,这一过程的核心是对区别进行标识,以发现现有系统运行过程存在的盲点,进而实现系统进化。

具体而言,通过外部二阶观察,可知实践层面数字技术对环境法律系统介入的深度与广度,环境法作为与科学技术高度关联的法律规范,在与技术系统的结构耦合层面具有天然便利。在环境治理过程中,技术和法律同为社会系统的独立子系统,在数字时代发生了系统际沟通,环境法自创生得以发生。系统际沟通的基础在于技术系统和法律系统有了相同的意义世界,如环境法律规制过程技术与规范的重叠;且在环境治理过程中,技术和法律都以相似的方式构成了事实,例如都针对污染行为进行治理。[24]可见,技术系统和法律系统具备结构上的类似性,二者能够实现耦合,而为了弥补环境法律系统的滞后性缺陷,防止技术治理和法律治理平行并立,有必要促成法律系统和技術系统的结构耦合。

由于系统运行存在封闭性,“人类、环境、法律”的建构过程体现了环境法律系统的自我循环。但技术系统的介入重构了现代环境法律秩序,功能分化的社会需要重新考量技术系统,遂出现了“人类、环境、技术、法律”的形变。其间,技术既冲击了法律系统,也接受了法律系统的沟通语言,体现了环境法律系统的“运行封闭”与“认知开放”规律,促成环境法律与环境技术的结构耦合。

(二)数字时代环境法律系统的内部构造

透过对环境法律系统的二阶观察,可明确环境法律系统和技术系统之间的功能分化,探索系统间结构耦合的关系构造。在数字时代,随着技术系统的介入,环境法律系统、技术系统两个子系统与生态环境之间以“技术代码”为沟通媒介,且沟通结果表现为技术代码对环境法律系统的干涉。

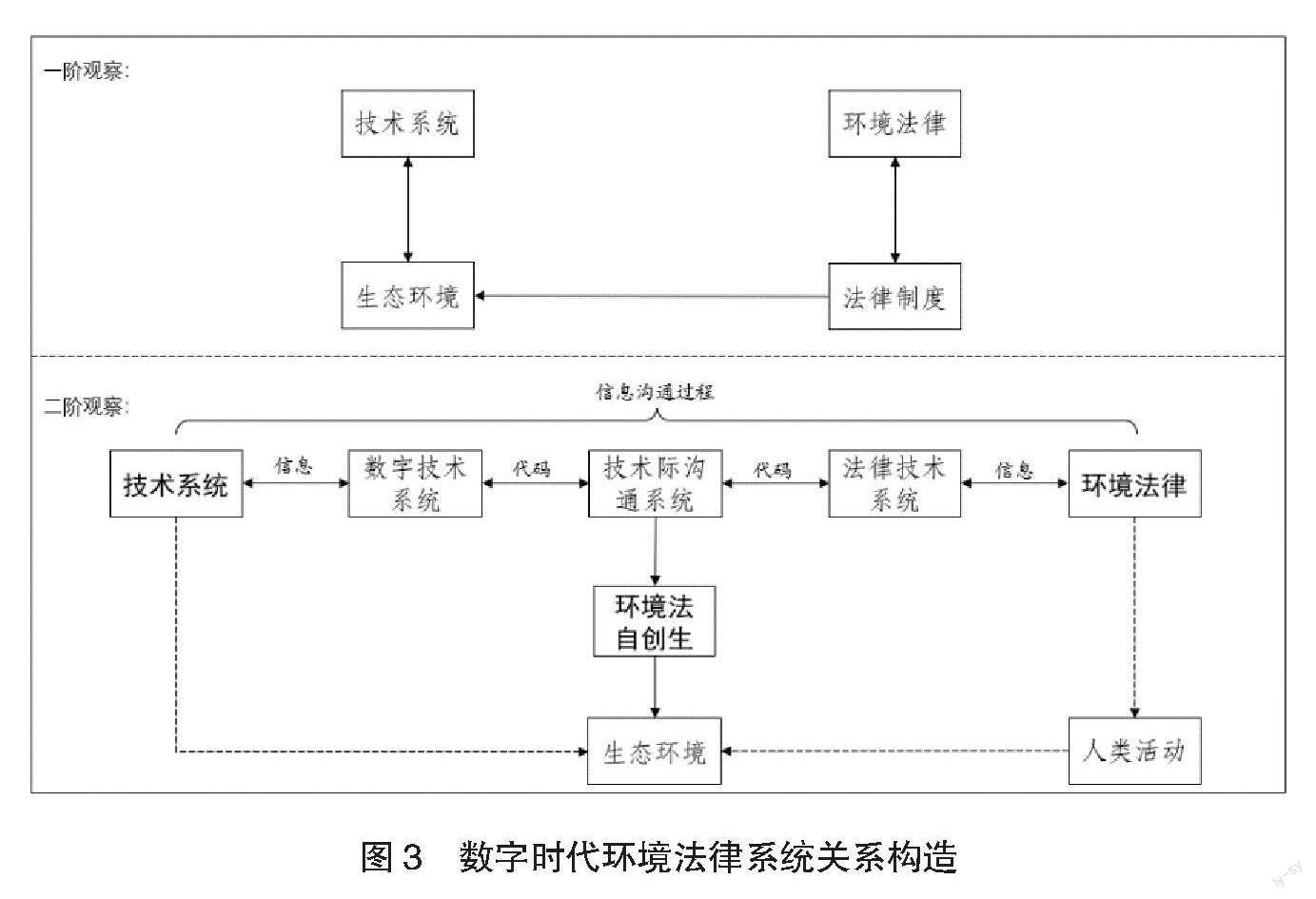

一方面,技术代码作为沟通的媒介。如图3所示,功能子系统之间的结构耦合过程较为复杂,涉及五个部分:环境法律系统、法律技术系统、技术际沟通系统、数字技术系统及技术系统。在社会系统中,信息往往作为子系统交互观察的媒介,环境法律规范本身可以作为一种信息机制,体现了环境法律系统的内部构造。由于系统的运行只在其内部进行,即“法律通过内在生产的信息生产外部世界的内在模式,依靠这个模式调整自己的运行方向”。[25]所以,在结构耦合过程中,环境法律系统与技术系统之间存在一个交互的信息沟通过程。具体而言,数字技术的介入对污染防治技术和法律规制技术同时产生了影响,如更为智能的监测技术可以及时发现环境污染排放,而算法自动化决策等技术能提高法律规制效率。因此,在环境法律系统与防治技术系统的交互观察过程中出现了技术际沟通系统,此时技术代码作为其沟通媒介,体现了环境法律系统运行的闭合与认知的开放。

然而,这种信息沟通的过程也引发了环境法律系统的不确定性,导致法律技术系统、数字技术系统之间发生冲突,如信息沟通将技术系统中算法偏见等风险带入了法律系统,而法律系统本身又充当了“风险放大站”,使这种技术妨害进一步扩大。首先,环境法律系统通过将内部生产的信息传递至法律技术系统,对法律技术系统运行的结构提出要求。其次,数字技术对环境法律系统的影响需要与法律语言相协调,形成能够与对方沟通的“专门化边界邮局”,[26]即技术际沟通系统。最后,如图3所示的信息沟通过程,信息在经过“专门化边界邮局”加工之后,可以向两个不同方向(技术和法律)反馈,达成技术系统优化与法律系统自创生进化的目的。

为简化信息沟通过程,卢曼提出,“使行动变得相关并由此产生社会系统的基本机制是通过符号代码(如话语和其他媒介)的沟通”。[27]数字时代的环境法律系统中,组织和指引具体环境监管行动的媒介符号即为“技术代码”。这种符号代码具有三大特征:其一,代码意味着减少复杂性的选择,如技术是环境治理中的技术,而非其他;其二,代码是二元辩证的,如环境监管中技术代码使用须符合规范要求,也暗指不得违反规范;其三,代码拓展了潜在的选择可能性,即要对反向行为进行规制,如对高污染排放行为进行规制。[28]基于此,代码的转换与表达,是技术赋能环境治理过程中法律系统与技术系统之间交互观察的基础,也成为数字时代环境法律系统自创生的方向。

另一方面,技术代码通过对环境法律系统干涉完成结构耦合。“干涉”是法律系统进行社会调整的机制,“它们的要素以相似的方式构成的事实意味着它们可以被耦合到一起”。[29]图3中环境法律系统、技术系统等不同功能子系统以干涉作为桥梁性机制,能够实现系统间结构耦合。第一阶段是现代技术直接应用于环境治理,且应用于环境治理的现代技术本身具备合法性和合理性要求。当法律信息通过子系统的交互观察,具备了相同的“意义”,如实现环境污染防治和生态保护等,这使得环境法理念在社会建构的过程中通过信息沟通进行流动,从源头上变革现代社会的生产生活方式。此外,在干涉机制的影响下,需要现代技术在设计之初便考虑环境影响,使成本收益分析提前到事前阶段。第二阶段是环境法律系统与技术系统实现结构耦合,实现环境法的自创生。干涉机制使环境治理众多社会系统实现交互观察和广泛接触。这意味着数字技术对法律规制系统的影响,反过来构成环境法律系统的新要素,这些要素成为自创生与系统进化的介入因素和动力来源。因此从结果论而言,为提高环境治理效能,离不开技术系统与环境法律系统的结构耦合,透过二阶观察,用数字技术改造现有法律系统,使法律系统的“代码”与技术系统的“代码”流动互通,并通过保障环境法律系统公开认知的有效性(技术改造法律),提高环境法律系统封闭运行的科学性。

图3 数字时代环境法律系统关系构造

五、智慧建构:数字时代环境法律系统的优化路径

数字技术之所以能够对环境法律系统产生“激扰”并引发系统自创生,缘于通过技术代码开展环境监管所带来的效率提升,本质上是系统为了实现优化而对技术的自主选择。可见,在技术的介入下,环境法律系统整体上延续着事后规制、技术内嵌、结构耦合的自创生演变规律,从技术内嵌到结构耦合可称为环境法律系统的智慧建构过程。

(一)运作自成一体:技术代码调适环境法律规范

在大数据时代,技术理性和制度理性的深度融合推动了环境治理效能的不断提升,[30]而随着数字技术应用的逐渐深入,以技术代码为基础的环境法律系统将逐渐完成自创生,形成新的运作自成一体的功能系统。要发挥技术代码结构耦合的功能,一方面要合理利用数字技术提高环境监管效能,另一方面也要及时回应技术应用的负面风险。此时,技术代码能够发挥调适作用,逐渐调和两个系统之间的张力,同时作为环境法律系统自创生的“催化剂”,通过推进技术与规范的结构耦合来实现环境法律系统的“运作封闭”。当然,这种调适是有限度的,技术与规范的结构耦合应视为环境法律系统的内部沟通,即环境法律系统并非要完全吸纳技术系统,而要立足于环境法的一般原理,以环境风险预防、环境管理制度、环境法律责任、环境侵权救济等環境法律制度为边界。

随着智慧环保等逐渐在环境治理中实现,未来需要在吸纳技术“激扰”的同时强化环境法律系统的自我指涉、自我运作。一是进一步改变“人类中心主义”认识论,以全面有效的自然生态环境保护为目标;二是技术与环境法律规范的结构耦合,需要兼顾“定分止争”与“环境智理”的双重目标;三是环境法律关系的转变,出现了“技术—自然—人”“人—自然—技术”或者“人—技术—自然—技术—人”等更为复杂的环境法律关系形式;[31]四是法律实施不再依赖于执法人员的人工、现场执法,可以通过大数据、算法自动化决策等技术赋能执法过程,在事前、事中等阶段及时发现违法行为并制止;五是法律规则介入阶段提前,避免环境污染、生态破坏等事件发生后被动应对,通过规则内嵌、风险预防等措施实现事前、事中、事后全生命周期的环境治理;六是算法等技术代码嵌入环境治理全生命周期,意味着环境法律规则的形态发生了变迁,所以环境法律规则要及时对技术代码进行监管,同时以技术代码法律化和环境法律代码化为转型趋势。

综上,在技术与规范结构耦合的情形下,技术代码作为环境法律系统内部的沟通离不开规范的干预,而法律在社会系统中“调整社会关系”的规范功能也赋予其干涉“激扰”并有选择性“吸纳”之义务。这意味着自创生离不开技术系统与环境法律系统的双向沟通,第一阶段是环境监管过程中的技术代码内嵌,逐渐为环境法律所吸纳,实现代码规范化;第二阶段利用技术代码对环境法律进行改造,实现规范代码化。当然这种自创生并不是对原有环境法律系统的全面否决或抛弃,而是结合技术赋能环境治理的时代背景,在改良吸收中发展,为实现环境保护目标提供便捷、高效且全面的环境法律规则。

(二)代码规范化:技术内嵌监管下环境法的回应

法律系统内在规则强调法的指引、评价、强制、教育等作用,并通过预设的不利后果实现预测作用,作为功能子系统,环境法主要针对特定行为导致的环境危害等事实进行事后规制。在成本收益分析理念下,风险预防是应对环境问题负外部性的必然选择,因此环境法吸纳风险预防为基本原则。但是,现有环境法律制度难以发挥风险预防原则的预期效能,所以风险预防也成為技术系统与环境法律系统结构耦合的重要内容,技术代码内嵌于环境要素,能够真正实现风险预防。

然而,在技术的介入下,环境法律系统出现功能分化,导致实践层面相同的功能可以通过不同的结构来实现。当前阶段通过数字技术内嵌的方式进行环境治理,但通过技术结构来实现环境监管功能无疑会冲击规范结构,换言之,通过代码进行规制的必要前提是“所使用的代码本身是公正且合理的”。

“内嵌在信息系统中的规则,形式上并不明显,表面上看来似乎较少受到官僚指令的约束。”[32]因此,技术内嵌环境监管挑战了传统科层式环境监管,这意味着环境法要及时回应技术介入,即立法部门和环境监管部门等机构主动接受新型规制方式,并完善技术规制规则。具体而言,要及时回应规则层面的供给不足,完善技术内嵌环境监管相关的法律规范,从被动“技术赋权”转向主动“赋权技术”。“授权运动只不过是从公开的控制转向隐秘的控制,即通过内嵌的规则系统和同行小组(peer group)得以实现的控制。”[33]这意味着要实现全生命周期的环境治理,就要逐渐接受将环境法律规范内嵌于信息技术代码之中的规制方法,实现环境法律规制的革新,[34]通过代码开展事前、事中及事后阶段的环境监督管理。

近年来,随着人工智能技术等数字技术逐渐普及,技术系统对法律系统的“激扰”是全面且整体的,因而技术介入引发的治理风险具有普遍性和特殊性,系统性风险规制需要不同法律体系共同应对,以形成制度合力。例如,近年来出台的《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规,对数字技术使用所引发的数据安全隐患、个人信息安全等风险提供了规范基础。就环境法律系统而言,前述法律规范与环境法律规范是一般法与特别法的关系,环境法律系统要克服滞后性,及时回应技术内嵌环境监管,同时也要与一般法的参照、指引相衔接。

(三)规范代码化:系统结构耦合下环境法的优化

技术系统与法律系统的沟通是一个双向过程,技术与规范结构耦合并不意味着要抛弃“环境法律规制”,所以法律系统对技术系统的规制是现阶段的必然需求。然而随着结构耦合的逐渐深入,最终需借助技术代码实现“规范代码化”,即环境法律规则转型目标是借助数字技术的监管便利改造法律系统。换言之,在数字时代,既要将环境法规范嵌入信息技术系统,也要借助技术来优化环境法律规范,在环境法的制定、执行、适用、监督等方面,全过程实现环境法自创生的智慧建构。

现有规范代码化的实践主要集中在合同领域,例如,环境行政授权协议领域使用智能合约就体现了规范代码化,将法律规范转化为技术规则,以技术契约的形式自动地执行法律规则,合同条款被代码化之后作为自动化履行的合约,代码替代法律起到了制约权利和义务关系的规则。[35]代码具有机械、可复制以及确定性等特征,因而规范代码化过程也将面临重大挑战,将模糊的法律“湿规则”转换为精确的技术“干规则”,必然会以丧失法律灵活性或无缝隙性为代价。[36]因此,规范代码化并非等同于利用代码替代规范,而是结合技术代码的效能优势优化法律规范。

首先,在技术系统“激扰”下,环境法律规范代码化是一个实践理性命题,实践层面技术代码与法律规范的功能混同,进一步要求环境法律系统发挥规制作用。在法律系统逻辑下,以命令性语言为主体的法律规则构成了社会生活的约束架构,表现为通过法律义务、法律责任等强制性规范实现对法律主体的规制。在数字社会,虚拟空间的技术代码开始承担法律规制职能,莱斯格指出:“代码就是这里的法律……代码的改变(与现实法律不同)反映了代码作者的选择和价值理念。”[37]而生成式人工智能的普及全面冲击了信息内容的生产与传播方式,缺乏监管必然会放大技术局限性和技术风险。[38]因此,规范代码化的首要任务在于实现立法者对代码作者的监管,在实然层面促使技术代码符合强制性的法律规范要求。

其次,規范代码化的具体过程需要将特定的环境法律“湿规则”转换为计算机程序可以识别的技术“干规则”。由于法律规范不可能全部被代码化,代码运行的规则不能完全替代法律规则,所以需要界定代码化的场域,明确在什么情况下可以代码化,什么情况下不应当代码化。[39]环境法律规则数量多、专业程度高、涉及面广以及形式复杂,且法律语言追求表达精练、含义丰富,往往需要专门的机构或人员进行解释,与精确的技术语言之间存在较大区别。所以环境法律规则代码化的实际操作难度较高,也阻碍了现阶段法律代码化的进程。可见,在现有的技术条件下,规范代码化的实际效果有限,但可以肯定的是随着技术与规范结构耦合的深度和广度逐渐拓展,数字时代环境法律规范代码化程度将逐渐提高。实际上,法律信息学、网络法学等交叉学科的研究及实践尝试为规范代码化积累了许多实践经验,例如在法典化的过程中,将法律公平提示原则的发布、公民认知和清晰度三项要求,转化为利用软件工程实现易懂的用词表达、合理的结构安排、显著的变动提示和简洁的交叉引用等四维度目标。[40]此外,法律规则形式化表达的“法律本体”可以将法律变成可执行的代码,当今世界范围内的法律通用本体包括:LLD,FO-law,FBO,JurWordNet,等等。[41]现代技术的发展也为规范代码化奠定了基础,如区块链技术及其在环境治理领域中的应用,一来可以改善“人类中心主义”的认知,实现环境权利和环境义务的对等;二来可以提高透明度,保障公众参与,促进环境法律规则实施;三来由于链上数据不可被篡改,能够依靠代码来规范主体行为和市场交易,进而将强调事后追责的环境法律规则内嵌于链条网格之中,区块链各个节点的环境污染信息等环境数据能够实现及时存证,节省司法资源。

最后,规范代码化并不局限于将环境法律法规用技术代码表达,要建构全生命周期治理型环境法律规则。如莱斯格把被规制者看作一个圆点,并总结了规制该圆点的四种约束措施,分别是法律规则、社群规范、市场规制和技术架构,理论上讲这个圆点所受到的“规制”就是这四种约束措施的总和,但是不同约束措施之间并非总是一致的,也有可能相互对立。[42]因此,环境法律规范代码化需要结合多种约束措施,形成规制系统。事后规制多针对特定的污染行为进行合法性评价,这种评价往往与社群规范不谋而合。如某甲丢弃垃圾,此时无论是否违反环境法律规则,在社群规范下,这种行为都属于“错误”行为。因此,环境法律规范是社群规范的更高形态,如该垃圾具有放射性,可能造成严重的生态环境损害后果,此时国家强力介入,对甲进行相应的惩戒。在技术系统的影响下,“代码”全面参与了这种行为的识别、因果关系界定以及法律责任配备等传统社群规范作用的环节。这种代码就是莱斯格所谓的“架构”。“市场”则是通过经济手段开展环境规制,如碳排放交易、绿色金融等。

规范代码化要关注上述四种约束措施,进一步完善以“主体+行为+后果”为核心的传统环境法律规制模式,在事前阶段或事中阶段将环境法律规则内嵌于整个环境治理过程。这需要环境法律规则代码化吸纳市场、社群规范等多重规制因素,逐渐消减法律的模糊性,通过明确的代码开展法律规制,如登记制度、许可制度、标准制度等。这种转化是一项系统性工程,为了实现环境法律自动执行、提高环境治理效率和透明度等,环境法律规范代码化需要综合权衡多重因素,以防被占据优势地位的主体利用,导致技术赋能环境监管模式的僵化、出现规制俘获等。

六、结语

在数字社会,随着技术迭代与更新,人类生活、生产方式发生了深刻的变化,技术系统在“扩张”的过程中会对其他社会子系统产生“激扰”,数字技术以高效率、智能化、科学化的外观介入环境监管过程,也引发了环境法律系统自创生。由于环境问题具备复杂性、长期性、叠加性等特征,现有环境监管机制要及时回应,利用技术与规范结构耦合,实现环境法律系统的智慧建构。当然,智慧建构是一个涉及理念、规范与实施等系统性转型的过程,法律规范如何与技术代码融合,尚需不断总结经验、吸取教训并进行动态调适和完善。尽管环境法律系统智慧建构是一个漫长的过程,但随着“人类中心主义”的祛魅和可持续发展理性的增强,技术与规范结构耦合最终能为人类社会解决环境问题提供有力保障。

【Abstract】Digital technology plays an important role in promoting the integrated protection and system management of grass and sand in mountains, rivers, forests, lakes and lakes, and technology-empowered environmental governance has gradually become the trend of digital green collaborative transformation. However, the “high efficiency” characteristics of digital technology in the process of environmental governance can affect the application of environmental legal norms from the actual level, and lead to the dispute between efficiency and justice. From the perspective of system theory, the environmental governance in the digital era takes the program code as the carrier, and technology essentially undertakes part of the functions of environmental supervision, that is, the technical system has a “disturbance” to the environmental legal system, leading to the functional differentiation of the system. Both the technical system and the environmental legal system belong to the functional subsystem of “closed operation” in the social system, and form a structural coupling relationship around the “technical code”, which has also become the formation mechanism of the optimization of the environmental legal system. Therefore, in order to meet the needs of environmental governance in the digital era, the self-creation of the environmental legal system can be divided into two stages: one is to standardize and respond to the technology embedded environmental supervision in time to realize the code standardization; the other is to couple the technology with the normative structure to realize the normative coding and finally complete the intelligent construction of the environmental legal system.

【Keywords】system theory; digital technology; normative coding; structural coupling

(责任编辑:彭中遥)

[3] 参见[德]卢曼:《社会的法律》,郑伊倩译,人民出版社2009年版,第26-28页.

[4] 参见 Niklas Luhmann, “Deconstruction as Second-Order Observing,” New Literary History Vol.24 (1993) , p.763-782.

[5] 参见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第88页。

[6] 参见彭中遥:《当代中国环境法治转型的理论探索》,载《江西财经大学学报》2023年第4期,第2页。

[7] 参见[美]乔纳森·特纳:《社会学理论的结构》,邱泽奇等译,华夏出版社2006年版,第22-25页。

[8] 参见周汉华:《数据确权的误区》,载《法学研究》2023年第2期,第3-20页。

[9] 参见丁晓东:《论算法的法律规制》,载《中国社会科学》2020年第12期,第138-159页。

[10] 参见查云飞:《行政裁量自动化的学理基础与功能定位》,载《行政法学研究》2021年第3期,第114-124页。

[11] 参见吕忠梅:《环境法律关系特性探究》,载《环境法评论》2018年第1期,第7页。

[12] 参见吕忠梅:《环境法原理(第二版)》,复旦大学出版社2018年版,第26-31页。

[13] 参见[德]尼克拉斯·卢曼:《生态沟通:现代社会能应付生态危害吗?》,汤志杰、鲁贵显译,桂冠图书股份有限公司2001年版,第1-3页。

[14] 参见[德]尼克拉斯·卢曼:《生态沟通:现代社会能应付生态危害吗?》,汤志杰、鲁贵显译,桂冠图书股份有限公司2001年版,第8-10页。

[15] 参见秦明瑞:《系统的逻辑》,商务印书馆2019年版,第189-193页。

[16] 参见 Niklas Luhmann, Theory of Society(Volume 2), Stanford: Stanford University Press, 2013, p.117.

[17] 参见陈征楠:《系统论视野中司法与媒体间的技术格局》,载《法学》2019年第7期,第142页。

[18] 参见鲁楠:《结构耦合:一种法律关系论的新视角》,载《荆楚法学》2022年第3期,第90-102页。

[19] 参见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第29页。

[20] 参见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第64-66页。

[21] 雷磊:《法社会学与规范性问题的关联方式:力量与限度》,载《中外法学》2021年第6期,第1418页。

[22] 参见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第88页。

[23] “观察”为某个运作的统一,能标识出区分的一面或另一面,但没有一个观察可以同时标识出多个面。为了提高观察事务的准确性,卢曼提出“二阶观察”概念,即对观察进行自我观察,而二阶观察本身也是一阶观察,并不具有优先地位。正如在中文语境下诗句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”表明观察者的位置不同会得出不同的结论。相关论述参见[德]尼克拉斯·卢曼:《生态沟通:现代社会能应付生态危害吗?》,汤志杰、鲁贵显译,桂冠图书股份有限公司2001年版,第225页;[德]Georg Kneer&Armin Nassehi:《卢曼社会系统理论导引》,鲁贵显译,巨流图书公司1998年版,第119-138页;Niklas Luhmann,“Deconstruction as Second-Order Observing,”New Literary History Vol.24 (1993), p.763-782.

[24] 參见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第97页。

[25] 参见张骐:《直面生活,打破禁忌:一个反身法的思路——法律自创生理论述评》,载《法制与社会发展》2003年第1期,第26页。

[26] 托依布纳使用“专门化边界邮局”一词旨在论述法律系统和经济系统之间进行沟通的边界,进而使法律和经济彼此可进入成为可能,此时尽管名为边界,但更多在于讲述两个不同系统之间的相互融合、学习,实现其结构耦合。相关论述参见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第93页。

[27] 参见[美]乔纳森·特纳:《社会学理论的结构(上)》,邱泽奇等译,华夏出版社2001年版,第64-65页。

[28] 参见[美]乔纳森·特纳:《社会学理论的结构(上)》,邱泽奇等译,华夏出版社2001年版,第68页。

[29] 参见[德]贡塔·托依布纳:《法律:一个自创生系统》,张骐译,北京大学出版社2004年版,第97页。

[30] 参见彭中遥:《大数据时代“环境智理”的生成逻辑与应用场域》,载《环境保护》2023年第Z3期,第14页。

[31] 参见黎梦兵:《论技术赋能背景下的环境法法典化——迈向智慧型环境法典》,载《重庆大学学报(社会科学版)》2023年第6期,第246-258页。

[32] [美]简·E.芳汀:《构建虚拟政府信息技术与制度创新》,邵国松译,中国人民大学出版社2010年版,第54页。

[33] [美]简·E.芳汀:《构建虚拟政府信息技术与制度创新》,邵国松译,中国人民大学出版社2010年版,第54-55页。

[34] 参见黎梦兵:《新兴信息技术赋能下环境法律规制的革新》,载《理论月刊》2022年第11期,第130-140页。

[35] 参见魏斌:《智慧司法的法理反思与应对》,载《政治与法律》2021年第8期,第113页。

[36] 参见许可:《个人信息治理的科技之维》,载《东方法学》2021年第5期,第61页。

[37] [美]劳伦斯·莱斯格:《代码2.0网络空间中的法律》,李旭、沈伟伟译,清华大学出版社2018年版,第122页。

[38] 参见支振锋:《生成式人工智能大模型的信息内容治理》,载《政法论坛》2023年第4期,第34-48页。

[39] 参见魏斌:《智慧司法的法理反思与应对》,载《政治与法律》2021年第8期,第121页。

[40] 参见赵泽睿:《法律即代码:法典化中的公平提示原则》,载《东方法学》2023年第3期,第188-200页。

[41] 参见赵精武、丁海俊:《论代码的可规制性:计算法律学基础与新发展》,载《网络法律评论》2016年第1期,第109页。

[42] 参见[美]劳伦斯·莱斯格:《代码2.0网络空间中的法律》,李旭、沈伟伟译,清华大学出版社2018年版,第135页。