传统家族型聚落社会空间关联性研究*

——以东莞塘尾村为例

2024-04-03田浩楠李敏稚

田浩楠,李敏稚,魏 成,盛 强

我国传统聚落是一种具有丰富社会内涵的空间形态类型,受等级制度约束和自组织建设机制保障,经过较长岁月逐渐演化而成。国内传统聚落社会空间研究,可追溯到20 世纪50 年代张光直先生在西安半坡聚落遗址的考古研究时提出“在社会关系的框架之内来做考古资料的研究”[1]。家族型传统聚落是以血缘和族缘社会关系为主,多以家庭为生产单位的聚落形态。顾媛媛、黄旭[2]等通过对乡村传统聚落空间的解读和分析,证实宗族社会结构与村落空间形态具有特征关联;段进[3]、陈晶[4]等提出宗族组织影响下的单姓村落呈现以宗祠为中心、若干支祠和家祠为次中心的“多层级团块式结构”特征;何依[5]、张鹰[6]等以宁波走马塘村、泰宁尚书巷为例,研究宗族变迁与房族院落型制演化以及家族结构、家族文化与村落空间的耦合关系;石亚灵、王成[7]提出应从“社会-空间”互构视角对传统聚落进行整体式保护。

传统聚落按聚居目的可分为地缘、血缘、业缘、神缘等4 类型制[7,8]。东莞市位于广东省中南部,该地区聚落以血缘型家族聚落为主体,且大部分为单姓聚落。宗族关系以地缘联合血缘为主,业缘分布较少。聚落内居民彼此间拥有深厚血缘关系和共同宗族信仰,相较于其他地区聚落表现出更强稳定性、封闭性以及浓厚宗族观念。学界已有对家族社会与聚落空间关联性研究,包括社会制度、祠堂、风水、信仰、文化等对宗族聚落建制、维系、运行的作用研究等[9],部分学者还引入时空演进视角解析社会发展和聚落空间沿革的关联[10]。家族型聚落社会空间关联紧密,具有丰富的多元性内涵,与地域环境、历史背景、文化观念、宗族关系和制度、族群内部权力关系及其发展状况等相关。但现有研究在空间局域与社会整体的关联层面缺乏深入探讨,如权力差异、调整和变革在社会空间层面的体现;不同族内同社会层级的社会空间差异;同一族内不同房之间的社会空间特点;个体属性在空间的体现;社会角色日常性与空间关联等。因此,本文选取广东省东莞市塘尾村为案例,引入空间句法方法并调整空间单元为“户”与社会单元“家庭”相对应,结合历史事件、宗族发展、文化背景等多层面解读,借助基于地理位置的社会网络分析和基于空间句法的空间结构分析,定量描述社会网络和空间结构的关联方式。旨在为更好地延续和振兴地方传统聚落提供新思路和新方法。

1 研究方案设计

1.1 研究方法

社会空间研究主要通过社会结构分析、空间形态分析、结构特征对照分析三部分开展[11]。传统聚落的社会结构分析包括对宗族架构及其发展脉络分析、宗族关联社会网络分析、基于地理位置的宗族网络分析等。聚落空间形态分析,包括类型学分析、时空演变分析和空间句法分析等。对照分析方法包括叠图法和统计学分析等。传统家族型聚落量化指标主要包括:单元、中心和界域三部分。目前传统聚落社会网络研究基本单元为“家庭”;依据空间在聚落中重要性的高低来确定中心,例如:祠堂、庙宇等核心建筑;界域依照“同族同房同支”的分类划定[5]。近年来社会网络分析法实现了社会关系量化研究,其基本单元是“户”,将人际间社会关系视作线,将网络中心人物所在位置视为中心,以社会关系集聚程度进行聚类划分,在较弱联系或缺乏联系的聚类之间划分界线[7]。空间分析方法中,传统聚落空间句法研究空间单元主要在“街巷”,关注的是交通联系[12],中心是探讨街巷集聚效应。而类型学分析、空间演变分析难以对空间进行单元拆解并获取详细的空间数据,展现空间局域和整体间的关联特点。

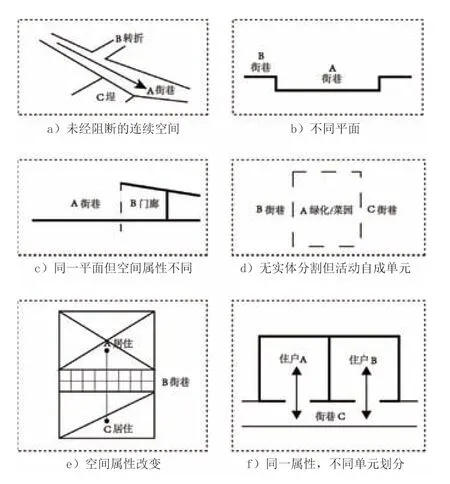

空间句法将空间划分成点和线的联系,通过机器运算对空间关系赋值[12]。本文引入空间句法并对传统单元划分方式进行改良,结合李琦华和林峰田[13]对台湾聚落的划分方法,将空间基本单元定义到“户”并将连接位置对应房屋主入口以描述房屋自身集聚效应和聚落空间系统的关联特征(图1),弥补现有传统聚落研究在空间单元、界域、中心界定较为模糊等问题。以典型家族型聚落塘尾村为例,将房屋与相应人物相关联并综合社会环境开展研究。一方面通过族谱、历史文献、人口、土地产权等资料1)和实地考察、访谈结果获取精确到户的数据,探析聚落社会网络与空间地理布局的关联路径。另一方面,借助空间句法凸空间模型对房屋自身及其周边交通空间属性进行归类统计,探析空间结构特征及其社会含义。最后,对社会网络和空间形态进行相关性分析并总结其社会空间演变及关联机制。

图1 空间拓扑的划分依据[13]

1.2 研究样本

塘尾村位于广东省东莞市石排镇,迄今约有747 年历史2),形制保存良好,呈单团块状、梳式街巷布局,单姓血缘社会关联的传统家族型聚落(图2)。除抗战时期几户为躲避战祸而定居于此的黄姓人家,其余均为李氏一族。李氏宗族联系构成了聚落内部主要社会网络,见证了聚落空间发展沿革。据史料记载,自清康熙46 年丁亥(1707年)建造村围后,村落格局未再有大变革。因此,选用历时长、型制规整、内聚性强的塘尾村作为家族型聚落空间和社会关联性研究对象具有典型性。

图2 聚落鸟瞰图

此外,为确保研究结论可靠,将聚落宗祠按建设时序进行排列,结果显示宗祠建设时间和实际年份并不完全匹配。或因现有宗祠是在明嘉靖年间颁布推恩令、实行庶民宗祠合法化后重建而成。但当地多有“某某人故居,后用作祠堂”的做法。祖祠、族祠、房祠、支祠建设时序与社会发展时序基本相同。因此,将建筑现有位置作为社会空间地理基础也是基本可信的(附表1)。

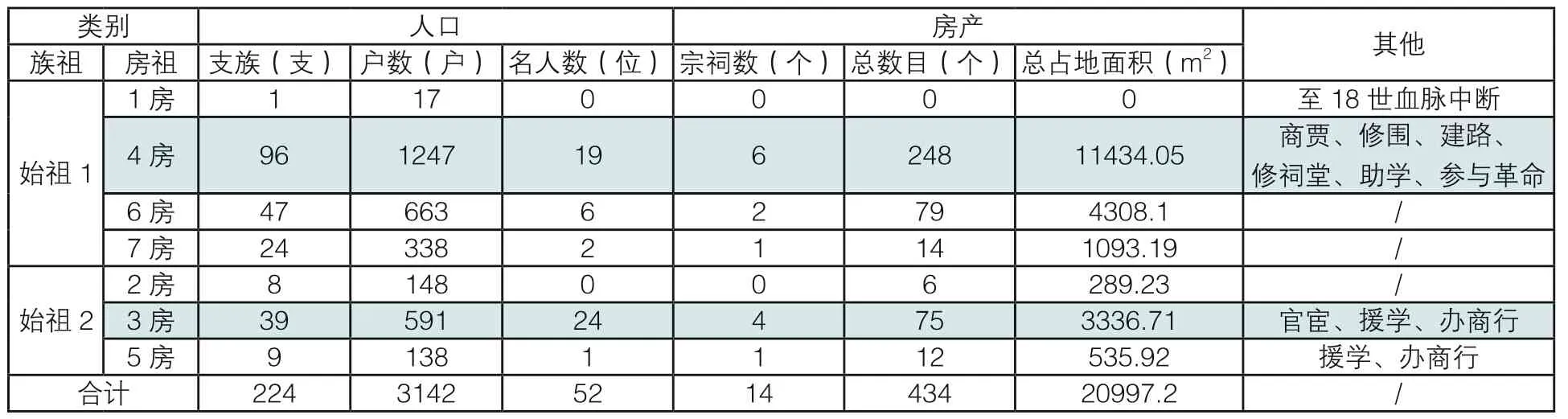

表1 宗族发展现状(累计至今)

附表1 宗祠建设时序

2 社会的空间关联

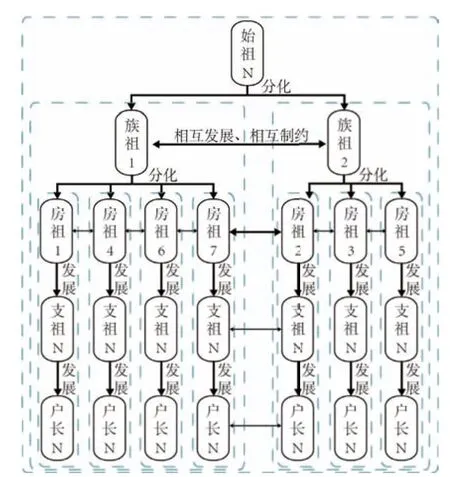

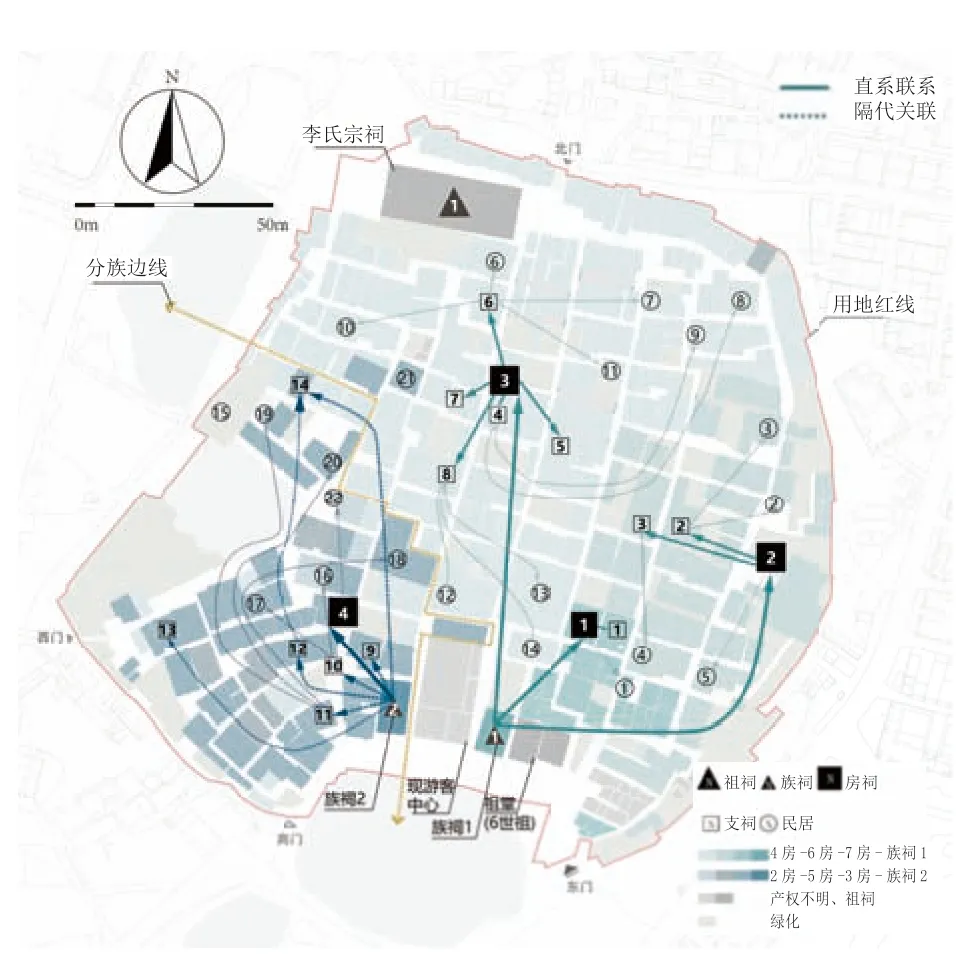

结合族谱和林耀华先生在《宗族义序》中提出的宗族架构[14],将塘尾村社会网络划分为“始祖-族祖-房祖-支祖-户长”5 个层级(图3)。其中始祖泛指族祖以前先祖的集合,而始祖往下,在塘尾村内部分成2 族。据族谱记载,塘尾始祖起源于宋代(960-1279)南雄珠玑巷南迁至东莞的朝仪大夫陇西公,原居白马(今南城白马村),后“馆于外家,遂卜莲溪”,在莲溪开馆教书,娶黎氏为妻并在此定居。从此塘尾村成为李氏大宗族6 世祖支派的聚集地。7 世时家族分化为2 系,12 世(始祖1)和10世(始祖2)真正开支,将宗族进一步分化为7 个房支,其中房支1、4、6、7 归属于始祖1 的族,而剩下的2、3、5 房支归属于族2。房支往下细分为支祖的层级,最底层单元为户长。统计迄今聚落现状的人口资料和房屋产权情况,归类为户数、支数、名人数、宗祠数、总房产数及占地面积等多项指标并依据各族和各房分类整理数据。通过各项指标数值大小,可初步了解聚落宗族发展现状。其中,族1 发展情况整体优于族2。族1 中,4 房>6 房>7 房>1 房;而2 族中,3 房>5 房和2 房(表1)。结合现状人口资料和房屋产权归属,将聚落所有房屋按照宗族结构进行划分并整合各户房屋主间社会联系以“点-线相连”呈现在宅地图上(图4)并将图示结果运用拓扑原理绘制成关系图谱(图5)以清晰展示空间分布中社会网络集聚特征。通过历史背景和社会关系梳理,分析聚落社会网络架构在空间地理布局层面的关联特点。

图3 基于宗族架构的关系图谱

图4 宗族网络的平面分布现状图示

图5 宗族网络的分布现状关系图解

2.1 架构体系与空间分布

塘尾村宗族架构分为2 族7 房,根据宗族网络分布现状(图4、5),两族之间有着较为清晰独立的空间领域分界并呈现出“族祠引领,族群从前往后发展”的空间格局。以两族祠中线和李氏大宗祠连线为分界,界限以西为族祠2,族2 后裔居于族祠之后。界限以东为族祠1,族1 后裔列居于公祠之后。此外,族1 中各房空间区域相对独立,内部各社会层级基本以房祠为中心呈现圈层式分布特征。各房距族祠远近与房的分化时序呈一定程度正相关。例如2、3、5 房于11 世开派,1、4、6、7 房于13 世开派,族2 的2、3、5 房紧邻其族祠空间聚居;而族1 各房开派较晚,除7 房离族祠1 较近外,4、6 房距族祠都较远。

2.2 文化认知与布局方式

塘尾村布局方式与其文化背景紧密相关,受岭南地域广府文化、携带移民基因的中原文化及比邻的客家文化影响。通过对聚落空间元素及其构成方式分析,塘尾村空间布局从不同维度表现出文化的影响。其一,主体采用具有广府文化地域建构特点的空间型制。包括采用当地风水观念的“背山面水,前塘后林”空间布局、适应气候特性和便于通风排水的“宽坪窄巷和梳式街巷”系统、依照当地信仰和习俗采用“前祠后居”房屋排列方式等。其二,聚落携带移民聚落社群重构的中原文化及其内隐性的“防御空间”表达。包括采用近似圆形的聚落轮廓、用围墙限定边界空间特征、采用“巨蟹守护”仿生型聚落形态,都彰显了聚落人民对“社会稳定、家庭安宁、农业和经济安全”的理想夙愿。其三,在明清社会动乱、匪贼横行、官府霸凌、乡邻械斗的社会局势下,以村集体为防御单元,在村落外围建造围墙体系。汲取了东莞东部地区客家聚落建造经验,增设“围墙-排屋-围门-谯楼-碉堡”系统以增加聚落防御能力,这一点在该地区众多村落均有体现。

2.3 群体发展水平与空间组织

聚落中各房发展水平是不均衡的,对应空间组织程度也有较大差异。塘尾村4 房及其所在的族1 是李氏家族优势族群,占据了聚落大部分空间。根据宗族网络分布关系及其拓扑图示(图4、5),优势族群比劣势族群内部社会分层更为明显,体现为社会等级构架完整、层级清晰、采用“中心圈层式”梯级发展空间分布模式,即社会中心角色人物的房屋被次要社会角色人物的房屋所围绕,普通社群居住在更外围圈层,强调了宗族源流与分支。而弱势族支空间组织程度较低,社会关联差异性不显著。不仅缺失本房房祠,各房支之间居住边界被打破呈现“混居”状态。这意味着弱势族支房长和支长在各房支中“中心性”未能很好体现。同时,伴随着空间衰退的社会事实和日渐衰落的血脉繁衍,及受香港开埠和洋务运动影响下部分族2 的人口远徙,造成聚落中族2 的进一步衰落。

3 基于空间句法的社会属性

运用空间句法研究各户房屋与聚落空间的关联特征,结合社会环境背景分析并比较空间属性与社会角色特征、所属社会层级的对应性和差异性(表2),借此剖析聚落社会空间关联性特征。经过空间划分方法调整后(图1),每户房屋拥有了相应空间属性参数。运用相关空间参数,包括平均深度值,反映某一房屋或道路在系统中空间层级深浅;全局整合度反映空间在系统的中心性;局域整合度(R=5)反映空间的区域集聚情况3)。将空间参数分类为房屋及其周边道路两类数值,运用房屋及其周边道路平均值,包括空间层次深浅层度、中心性和可达性3 种属性来表达单元在聚落空间的关联特征(表3)并运用Depthmap 软件生成可视化图示[12,15](图6)。

表2 各户房屋的“空间-社会”层级的对比

表3 各户房屋空间句法变量计算

图6 空间句法拓扑关系计算结果4)

3.1 空间优势与社会主导

塘尾村远祖、族祖和4 房祖是聚落社会主导与核心角色,引领聚落精神世界、现实生活与发展演变。经分析显示(表2、3,图6)它们不仅在社会中担任主导还不同程度地占据着优势空间。

(1)族祠

族祠在聚落中全局整合度最高1.80,局域整合度最高2.11,周边道路整合度高达2.42,空间层级最浅(表2、3)。在聚落中承担祭祀各族祖先、处理家族公共事务、承载公共活动等空间功能。受明清“族正制”保障和传统“序”的观念影响,族祠周边建筑普遍显现较低中心性和可达性。通过另设小路、转折、错位等减少与公共交通路段联系,增加空间拓扑距离以凸显族祠核心空间地位。同时受广府文化影响,族祠设立于聚落前列兼具形象引领作用,采用最高规格平面规模和型制,其建构技艺也最为精湛。

(2)主导房祠

主导房祠不仅位于聚落几何中心而且中心性和可达性较高,仅略低于族祠。全局整合度1.79,局域整合度2.02,空间层级浅,毗邻周边交通平均全局整合度2.17(表2、3)。以4 房祖居住功能为主兼做房内祖先祭祀作用。与周边社会联系紧密,在空间中显现“区域协同”特征。即4 房祠及其周边形成中心度较高圈层,片区空间活力较强。同时4 房内空间活力大幅“扩散”到了6房区域,甚至“渗透”到了族2 领域(图6)。族谱显示明末清初4、6 房间通过大量入嗣和出继相互扶持,借此增强族群实力,在空间上似乎也呈现了“打破边界、区域协同”的特征。

(3)祖祠

祖祠社会层级虽然最高但其空间角色并非“最中心”,房屋全局整合度1.79,周边交通平均全局整合度2.10(表2)。比相邻道路中心度高而自身房屋属性中心性却较低,与北门的聚集性空间显著分离(图6)。在现实布局上与北门广场方向呈90°偏转,配置相对独立的典仪广场。文献记载祖祠建于“推恩令”实施之前,用于但不限于塘尾人对祖先的祭祀活动且在修建时宗祠并未合法化,不许立庙以逾分,只适用于民间冬至祭祖。而后家族庙祠都几经损毁,包括陇西大宗祠和二世祖祠等。或为了规避官府监视和损害,祖祠选址在较为角落位置。在风水中意为“枯木抽芽”,原为五房的祖山与原有聚落居住空间相对脱离。建成后主要用于节庆活动和一些重要节日祭祀,使用频率较低。1931年被用作新式学堂。相较于族祠,祖祠空间属性、现实建构和日常使用中角色并非“公共中心”,而是更偏向于“庙宇”,呈现相对中心且神秘的特性。

3.2 空间更替与权力调整

房祖承担各房重要的“引领性”作用。社会等级与空间层级对照表(表3)显示,除4 房以外其余房支祠中心性在全局和局域整合度均是最低。社会空间的悬殊差异反映了在特定社会环境下其他房祖权力被转化及其空间功能被转移的现实。其一,主导房祠在族内权力日益集中;其二,其他各房支祠逐渐分化了原来各房祠中心特性;其三,新旧民主革命和文化大革命时期对封建关系的打压及其对各房祠不同程度损害,部分房祠沦为战时仓库,加快了房祠衰落。功能转移伴随着族内权力再分配及社会环境双重加持,促发了空间演进和更替。

3.3 中心分离与权力分化

塘尾村在全局整合度中体现了以族祠为核心的主中心和围绕4 房祠的次中心,存在“双中心”空间格局,这一特性在局域整合度中被进一步强化(图6)。从“单核心”到“双中心”的空间格局转变反映了传统公共活动和现实主导的中心性分离。族祠是供奉各族祖先的场所,集祭祀和公共活动一体的公共空间。作为聚落引领,采用最高规格建筑型制,拥有最高中心度,占据可达性最好的场所,配备相当规模的活动广场。4 房祠是主导房祖所居住的场所,与公共活动中心社会定位不同,因职能与村民日常联系紧密,空间呈现中心性和可达性略低于族祠而显著高于其他空间的特点。此外“次中心”空间属性象征着族祖不再作为族群唯一中心,而是分化出现实权力主导中心——4 房祖,拥有较强社会和空间整合力。

3.4 空间变异与特殊事件

空间变异指的是空间受内外因素影响产生相异于聚落一般社会网络和空间结构的差异性特征。例如不归属于社会宗族体系的围墙及排屋呈现了较高集聚度(图6),全局整合度高达1.55,周边交通平均全局整合度高达2.61。这一特点与历史特殊事件相关并集中反映为围墙及其附属空间集聚度提升中。围墙建制于清康熙年间,由全族募捐筹集。200 多年来与村民们一起抵抗了清朝与民国之交的盗贼之乱、宣统年间清兵进攻;协助了塘尾村村民参与光绪时期族际械斗、村际械斗的作战行动;抗击了抗战胜利之初“东江抗红义勇军”的袭击等,守护了聚落稳定和村民安全,反映出动荡社会环境中村民集体保卫家园的坚强意志。作为当时集体行为及事件真实记录者,围墙建构了自身在聚落的中心性属性(附图1)。

附图1 塘尾村空间演变历程

3.5 空间特异与个体属性

同等级空间形态中因个体属性差异其空间也显现出不同特点(图6)。1840 年鸦片战争后,村落外出务工和创业的村民,返乡修建的房支祠和书房5)这一批空间的个性属性较为显著。例如6 房叶一和敬如公是塘尾知名商人,较为富有,主要产业在东莞石龙、部分在香港,与4 房有较多经济往来;同时支系血脉昌盛。祠堂空间与周边空间联系紧密,全局整合度1.40,周边道路可达性2.07,中心度和可达性皆较好;一些族民讲究“财不外显”,房屋四周建立起高围墙与周边相互隔离,房屋中心性较低、交通可达性较差。也有一部分房屋例如乐平书房,虽然紧邻可达性较好的道路,通过门前增设不直达的绿地或入户门与公共交通路径偏转、错位,增加空间拓扑距离,降低空间中心性,减少非必要相遇,呈现“可见而不可达”特征。此外,一些书房主人将居住和公共空间分离成两个场所,公共房屋具有较高中心性和可达性,而居住空间则保持相对较好的私密性,例如思我支祠的全局整合度1.57、交通整合度2.06,较为公共;而其书房的全局整合1.09、交通整合度1.30,较为私密。书房和祠堂分离实现了公共和私密使用平衡。聚落中这类不完全归属于“宗族体系”、带有“商贾之风”“改革气息”印记的建筑、空间使用更类似于“临时居住”或“郊区别墅”,在一定程度上彰显出房屋主人的个性特征。

4 空间社会的关联性

4.1 相关性验证

统计反映宗族发展状况的人口、房产、名人数与空间结构中房屋及其周边道路的相关空间参数,按照各房系分类分析二者间相关性(表4)。各项社会网络相关指标与各房房屋整合度之间,皮尔逊相关性数值均高达0.900 以上且显著性在0.01 级别。可见传统聚落在社会和空间结构层面吻合度较高。其中,房族支数、每房户数、现状房产与其房屋整合度高度相关,并以房族支数与房屋全局整合度关联最强,而与交通可达性关联较弱。同时名人数与房屋全局整合度皮尔逊相关性为0.345,显著性(双尾)实验结果为0.504,反映出名人数与空间参数关联较弱。因此,社会网络和空间结构之间,以房族支数及其发展状况与空间结构的集聚效应相关性较高,反映了封建等级制度下传统家族型聚落中宗族内部社会网络“源与流”和空间结构“干与枝”的高度对应性。

表4 “社会-空间”相关性分析结果

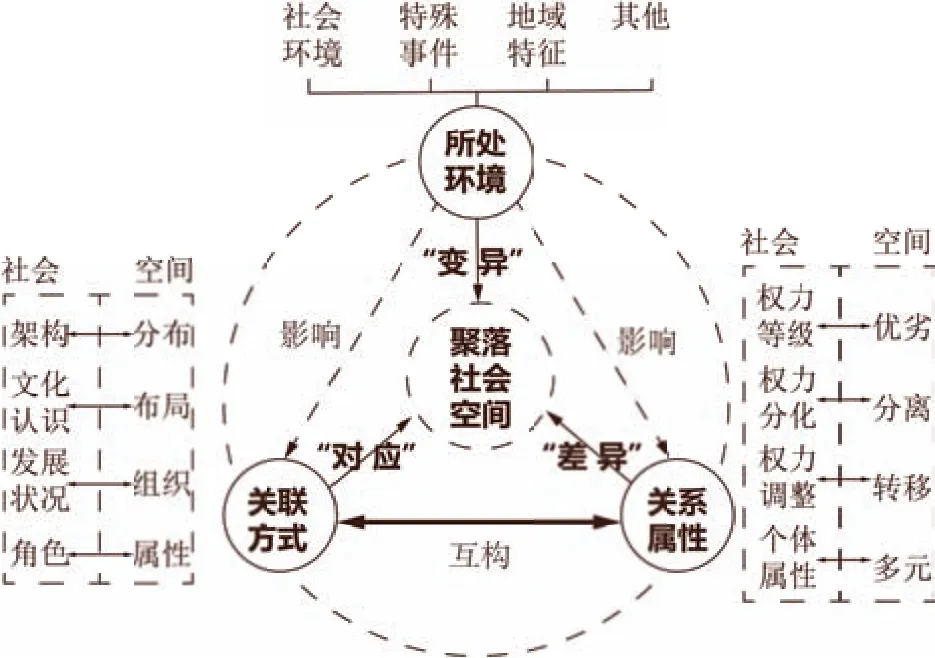

4.2 关联方式和特点

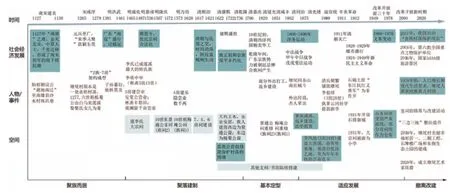

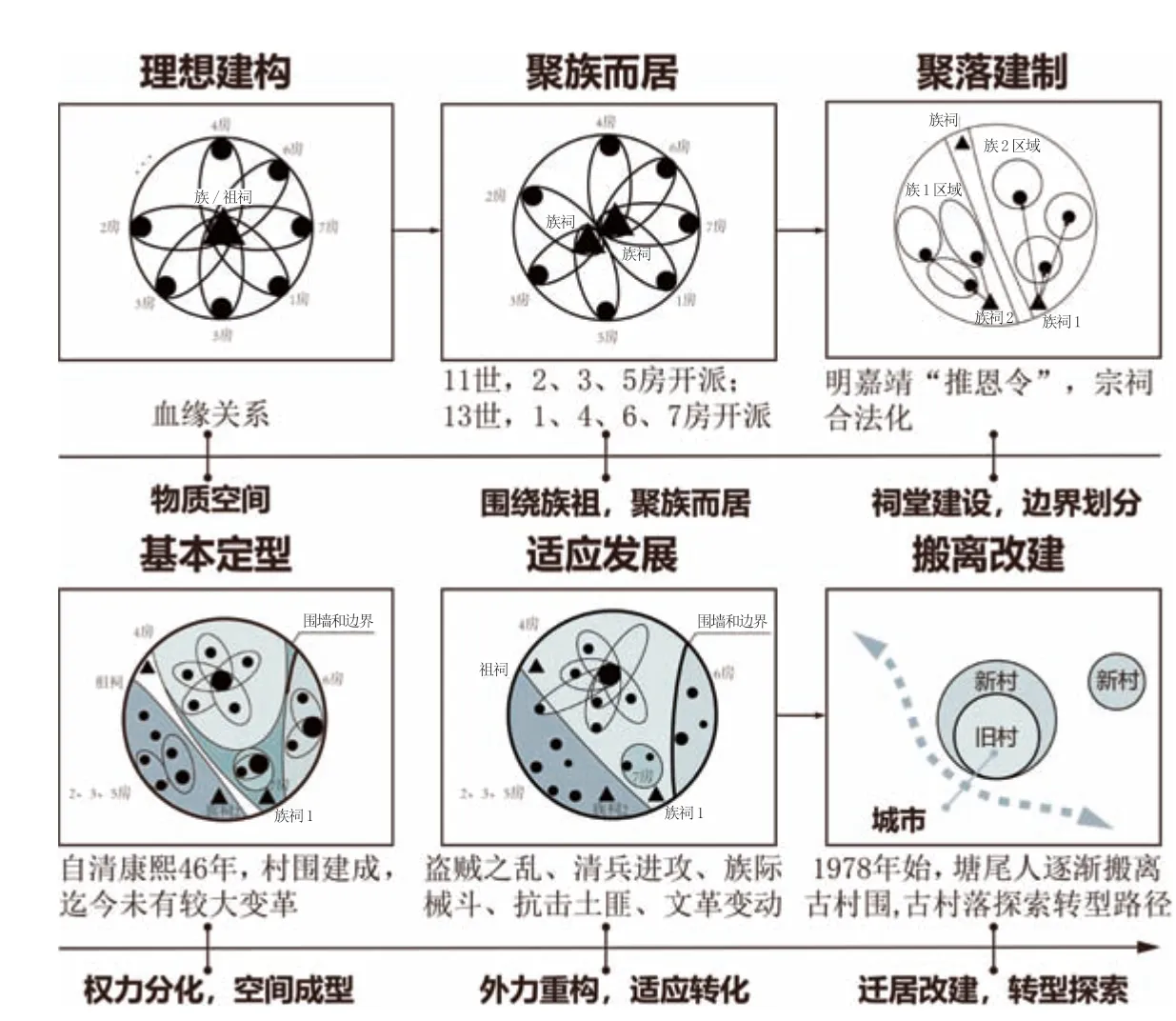

根据族谱、相关文献和部分历史地图对聚落空间沿革进行还原并匹配对应的社会环境,塘尾村村落沿革大致经历了聚族而居、聚落建制、基本定型、适应发展、撤离改建等5 个重要时期(图7)。传统单姓家族型聚落在理想建构模式下往往呈现“以祠堂为中心,房族分异,同房分序”典型布局特点。自宋代以来,塘尾村作为南宋初年以罗贵为首,南迁规模最大的定居东莞氏族一员,社会网络呈现出“同姓两族七房”,空间呈现出“单团块两分区七组团”的布局模式。明清时期宗族制在传统聚落中被确立、推行、逐渐达到鼎盛,以等级差序为特征的树状血缘关系网络反映在空间结构中,出现了以祖祠和族祠连线为族界、各房区域独立,采用顺应当地社会伦理的自祖祠从前往后的发展模式。受各房不均衡发展水平影响,优势族群逐渐承担社会主导,占据聚落优势区位和大部分空间;而较弱房支或逐渐衰落或被兼并,人口、房产和所在空间领域等都发生了相应调整和变化。康熙46 年,村围建设对聚落防御性提升同时也限制了人口规模和空间边界扩张,内部社会架构基本成型,主导族群凸显。明末清初社会动荡,外部事件、权力关系、周边文化等使聚落社会空间发生差异性转化,4 房以思我、显章、昌汉等人物引领对聚落发展和稳定起到了重要作用。一些外出商人儒仕返乡后纷纷修建支祠和书房,捐赠钱财、回报乡梓、建设家园,促进了村落进一步发展。期间建设的支祠和民居空间属性对社会等级差序的反映较弱,更多呈现出个体属性特征。此外,外部事件导致村落集体防御行动、社会联系、空间使用等促进了空间分化、更替和变异。1978 年,塘尾村人逐渐搬离古村围并绕外围建设新聚落。旧村落逐渐流失了居住主体,迫切需要新的社会关联与空间结合以促进转型发展。总体来说家族型聚落在“内”和“外”因素相互作用下,经过747 年历史沉淀,构建了丰富多元的聚落涵义。以塘尾村为代表的东莞传统家族型聚落社会与空间的关联方式具有以下特点(图8):

图7 塘尾村社会空间沿革推演图示

图8 家族型聚落社会空间转换模式图

(1)结构层级对应:相关性实验证明传统家族型聚落社会网络和空间结构本质上是同一性的,聚落空间分布体现了社会架构关系;文化背景影响了空间布局方式;社会群体间发展状况不同与空间组织程度差异相适应;社会职能、个体特性与空间属性紧密关联。但受到现实状况和发展制约,这种对应性往往是有条件、并不完全同步的。

(2)权力不平衡属性:结构中各要素权力关系不均衡。例如塘尾村中4 房及其所在的族2 是村落主导,其空间反映了社会主导相应的空间优势。同时权力等级差异、分化和调整进一步引导了空间的优劣差异、分化和属性转移。例如从传统“单中心”到现实“双中心”格局的转变;权力集中与分配、组织内部权责分散化等影响了除4 房外其他房祠空间中心性衰退,4 房祠和其他房支祠中心性提升。

(3)外部环境影响:一方面特殊事件通过引导新的行为在一定时期内渗透到社会日常生活,引起了空间变异。另一方面文化观念影响了空间建构逻辑。塘尾村在广府地域文化、中原外来文化、客家邻近文化综合影响下,生成了适应地域和反映当地文化特点的广府聚落型制、有移民内隐性的空间表达、借鉴客家的防卫性空间措施等。此外地理环境、经济变革等因素同样影响着聚落社会空间并进一步丰富其多义性。

总结和展望

塘尾村集中反映了东莞广府地区传统聚落特征。其中祠堂书房建筑具有一定典型性和特殊性,内向的宗族关系和外在文化、社会发展对空间存在多元影响。它代表了东莞地区南下移民的一种以血缘为主体、广府文化主导单姓聚落内部的社会群体空间聚居模式。本文通过数据和图示呈现了社会网络和空间结构的“对应性”特性,指出地域文化、外部事件对村落社会空间格局产生的“突变”影响,内部社会权力分化和变革、不平衡及个体属性对村落社会空间格局“差异性”构建的作用。同时提出“家庭”是聚落中基本单元,在社会关系中扮演着重要角色并关联不同空间属性。在传统聚落物质空间规划更新和人居环境设计优化时,往往因对空间角色及其内在社会关联认识不足,导致对历史空间存在误解而产生“保护性破坏”等现象。通过网络关联视角量化、图示化分析以户为单元的社会网络和空间属性,对比展现以家庭为基本单元的聚落社会空间在整体和局部间的关联,综合考虑传统聚落中建筑单元与整体空间的关系。此外,由于本文聚焦在“户”基本单元与聚落整体的关联层面,文末提供了聚落内重要的建筑影像图(附图2)。社会关联在细部建构层面有待后续研究中加强,包括族际、家族内的社会关系与空间建构的关系等。通过调整空间微单元或能形成一种有效方法。最后,建议传统家族型聚落研究在社会与空间关联性、转换模式及其影响机理等方面应深入拓展,以为更好地延续和振兴地方传统聚落提供新思路和新方法。

附图2 塘尾村重要建筑影像

致谢:衷心感谢塘尾村李志坚、阿祥等热心村民及村委会为本研究提供的珍贵文献和历史资料!

图、表来源

图1:引自参考文献[12];图3:来自塘尾村村委会;

附图2:相关宗祠图片作者自摄;其它图、表由作者整理绘制。

注释

1)以东莞县志、地区邑志和李氏族谱中李氏六世祖栎菴公初迁白马来莲溪的年份至元丁丑(1277 年)为聚落的起始元年推算,塘尾村迄今有747 年历史。

2)除公共发表的文献外,本文参考了村落记载的其他文献。包括李氏族谱、房屋现状调查表(2013、2015、2017)、房屋现状调查情况表、村落现状调查情况说明以及相关志书典籍。

3)经过反复测试和校验,相较于R=3,R=5 更能匹配塘尾古村的各房族范围,因此更好地呈现聚落房族内的空间整合度变化。

4)现游客中心位于聚落重要的位置。对于其归属,笔者进行了大量访谈和文献查证。论据的结果指向为三房民居所在地。文革时期被拆改建成村围大食堂。1950年左右改造成为活动中心,现作为游客服务中心。

5)乾隆间,塘尾村出现了大量书房建筑但实则并未是真正意义上的书院,部分为住宅和祠堂。较为可靠的一种说法是,这些书房都是祠堂。纷纷外出打工、经商、经过多年打拼后的部分有名望的人士返乡在这一时期进行了大量的祠堂建设。这是反映家族兴旺殷实,寻求祖先庇护、凝聚族人的一种方式。为避免朝廷的忌惮,因此更名为书房。