组织相容性复合体Ⅰ类相关基因A抗体监测在肾移植术后急性及慢性排斥反应中意义

2024-04-01张菁菁曹新岭热衣汉西里甫米克热衣艾孜买提李素华

张菁菁, 曹新岭, 热衣汉·西里甫, 米克热衣·艾孜买提,黄 敏, 黄 萱, 李素华, 刘 健

新疆医科大学第一附属医院 1.肾脏疾病中心肾病一科;2.消化血管外科中心 肝脏·腹腔镜外科,新疆 乌鲁木齐 830011

肾移植是目前治疗肾功能衰竭的重要手段之一,但受者对供肾的急性排斥反应仍然难以避免,是肾移植术后的常见并发症,同时也可能引起慢性排斥反应及移植肾功能丧失[1-2]。有研究报道,肾移植术后出现排斥反应的机制较为复杂,细胞和抗体介导的多种免疫机制均参与此过程[3]。除人类白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)抗体外,组织相容性复合体Ⅰ类相关基因A(major histocompatibility complex class I chain-related gene A,MICA)抗体也参与机体的体液性排斥反应。在组织配型合适、HLA抗体阴性时,肾移植患者仍可能出现排斥反应,说明非HLA抗体也会对排斥反应及移植肾功能丧失产生明显影响[4-5]。有研究报道,MICA抗体对移植肾存活状态的影响与HLA抗体的作用相似,肾移植患者术前应积极进行MICA抗体检测[6-7]。本研究旨在探讨MICA抗体监测对肾移植患者术后急性及慢性排斥反应的预测价值。现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取新疆医科大学第一附属医院自2019年1月至2022年8月收治的96例肾移植患者为研究对象。纳入标准:首次接受同种异体肾移植;年龄>18岁;肾移植术前经检测供者与受者的组织配型合适,受者HLA抗体阴性。排除标准:因外科、药物、急性肾小管坏死等因素造成肾移植术后肾功能损伤者;随访期间接受再次肾移植或多器官联合移植者;伴有严重心血管疾病或肝功能障碍者;伴恶性肿瘤者;严重过敏体质者。其中,男性56例,女性40例;年龄33~67岁,平均年龄(46.11±6.94)岁。本研究经过医院伦理委员会批准。所有患者均签署知情同意书。

1.2 治疗方法

1.2.1 免疫抑制方案 肾移植术前3 d开始进行诱导治疗:口服他克莫司与吗替麦考酚酯,他克莫司起始剂量0.1 mg/(kg·d),分为2次;吗替麦考酚酯1.5 g/d,分为2次。肾移植术前1 d,常规给予甲泼尼龙250 mg+抗人胸腺细胞免疫球蛋白100 mg;术中开放移植肾血流前及术后第1、2天,给予甲泼尼龙500 mg+抗人胸腺细胞免疫球蛋白100 mg。术后第3~5 天,给予甲泼尼龙250 mg(逐渐减至40 mg)+抗人胸腺细胞免疫球蛋白100 mg。免疫抑制方案:他克莫司[起始剂量0.1 mg/(kg·d)]+吗替麦考酚酯(1.5 g/d)+泼尼松(10 mg/d)维持治疗。可根据患者血药浓度、体质量、肝肾功能指标、移植后时间等调整免疫抑制剂用量。

1.2.2 血清MICA抗体检测 分别于肾移植术前及术后第1、3、6、12个月,采用酶联免疫吸附法检测患者血清MICA抗体。MICA抗体阳性:吸光度值≥8分[8]。

1.2.3 排斥反应的判定 急性排斥反应的判定标准[9]:肾移植术后随访半年内出现尿量减少、血肌酐升高、移植肾区肿胀、超声检查异常;参照Banff 2007分类标准经组织病理学诊断为急性排斥反应。慢性排斥反应的判定标准[10]:受者肾移植术后随访半年以上出现血压、蛋白尿、血尿素氮和血肌酐轻至中度升高;超声检测可见移植肾体积缩小,血管阻力指数增大;参照Banff 2007分类标准排除急性排斥反应、肾炎复发、急性钙调磷酸酶抑制剂中毒等特征性病理改变,呈非特异性肾小管萎缩及间质纤维化,动脉内膜可见向心性纤维性增厚,伴平滑肌增生和单核细胞浸润等病理改变。出现排斥反应的患者均给予抗排斥治疗[11]:停用钙神经蛋白抑制剂,给予甲泼尼龙冲击治疗,同时配合丹参、前列地尔及保肾治疗。冲击治疗结束后,调整患者口服免疫抑制剂方案:钙神经蛋白抑制剂减半,增加吗替麦考酚酯用量,继续原免疫抑制剂治疗;钙神经蛋白抑制剂减半,采用西罗莫司+吗替麦考酚酯+钙神经蛋白抑制剂+泼尼龙治疗;停用钙神经蛋白抑制剂,采用西罗莫司+吗替麦考酚酯+泼尼龙治疗。

1.3 观察指标 分别于肾移植术前及术后第1、3、6、12个月,记录患者血清MICA抗体阳性率。记录患者术后急性及慢性排斥反应发生情况。比较不同术后急性及慢性排斥反应发生情况患者血清MICA抗体阳性率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件对数据进行处理。计数资料用例(百分率)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

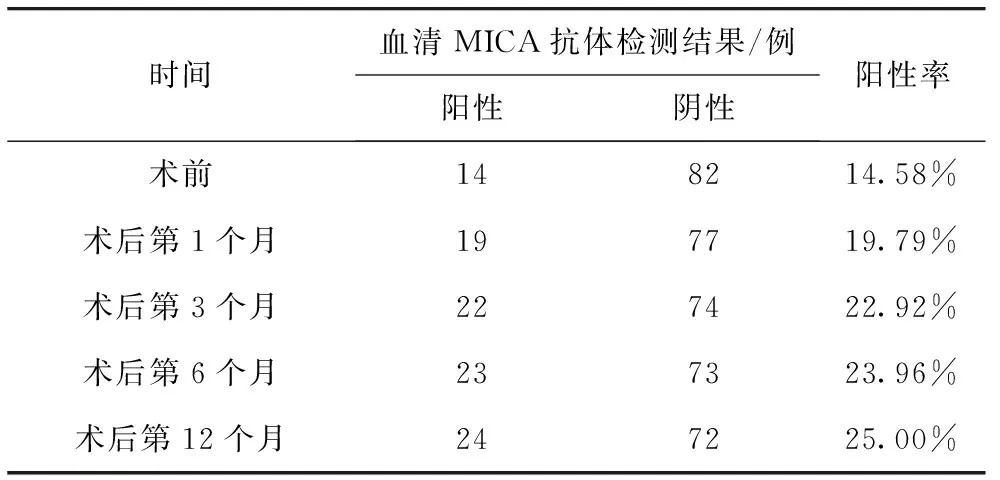

2.1 血清MICA抗体动态监测结果 96例肾移植患者中,术前血清MICA抗体阳性率为14.58%(14/96);术后第12个月,血清MICA抗体总阳性率为25.00%(24/96)。见表1。

表1 血清MICA抗体动态监测结果

2.2 不同术后急性排斥反应发生情况患者血清MICA抗体阳性率比较 根据是否发生急性排斥反应将患者分为发生急性排斥反应组(n=12)与未发生急性排斥反应组(n=84)。发生急性排斥反应组患者血清MICA抗体阳性率为66.67%(8/12),高于未发生急性排斥反应组的19.05%(16/84),差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 不同术后慢性排斥反应发生情况患者血清MICA抗体阳性率比较 根据是否发生慢性排斥反应将患者分为发生慢性排斥反应组(n=16)与未发生慢性排斥反应组(n=80)。发生慢性排斥反应组患者的血清MICA抗体阳性率为62.50%(10/16),高于未发生慢性排斥反应组的17.50%(14/80),差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

有研究报道,出现排斥反应患者的移植肾组织中均出现MICA基因表达,而正常肾组织中没有MICA基因表达[12]。另有研究报道,虽然大多数发生排斥反应的肾移植受体会产生HLA抗体,但部分不产生HLA抗体却发生排斥反应的受者中有1/3以上存在MICA抗体,提示MICA抗体与肾移植术患者的排斥反应之间存在一定关联[13-14]。

本研究结果显示,96例肾移植患者中,术前血清MICA抗体阳性率为14.58%(14/96);术后第12个月,血清MICA抗体阳性率为25.00%(24/96);术后1个月内即检测到血清MICA抗体阳性。以上结果提示,肾移植术后早期即会发生血清MICA抗体阳性,应积极检测血清MICA抗体情况。MICA属于非经典组织相容性复合体Ⅰ类样分子,目前抗MICA抗体的产生途径尚不明确,可能存在天然的致敏途径,且可能包含IgM与IgG两种免疫球蛋白类型[15]。有研究报道,在怀疑有排斥反应或肾功能不稳定的情况下,可积极进行MICA抗体检测并同步检测HLA抗体等,可为肾移植术后排斥反应的预测提供重要参考信息[16]。本研究结果显示,发生急性排斥反应组患者血清MICA抗体阳性率高于未发生急性排斥反应组,差异有统计学意义(P<0.05);发生慢性排斥反应组患者的血清MICA抗体阳性率高于未发生慢性排斥反应组,差异有统计学意义(P<0.05)。这提示,血清MICA抗体阳性患者更容易发生急、慢性排斥反应。分析其原因可能为,MICA是一种在内皮细胞、上皮细胞、单核细胞上表达的糖蛋白抗原,与移植免疫之间存在密切关系。有研究报道,肾移植术后第2~4周是发生急性排斥反应的高峰期,且患者多在术后1周内肾功能恢复过程中即可检出MICA抗体,但此时抗体浓度较低,之后会逐渐升高,并在达到较高水平后1周左右引发急性排斥反应;急性排斥反应通常可经抗排斥治疗后逆转,血肌酐水平下降、肾功能逐渐恢复,MICA抗体水平也会逐渐降低[17-18]。MICA抗体水平变化通常较排斥反应更早出现,对排斥反应有一定的预警作用,因此积极动态监测MICA抗体有利于排斥反应的早期预测。有研究报道,急性排斥反应发生后对肾功能稳定性的持续影响是造成慢性排斥反应的主要原因[19]。MICA抗体与移植肾慢性排斥反应发生率及其长期存活率均有密切关系,在HLA抗体阴性、配型良好的情况下,MICA抗体成为肾移植术后移植肾存活的影响因素之一[20]。

综上所述,血清MICA抗体阳性的肾移植患者更容易发生急性及慢性排斥反应,术前积极检测血清MICA抗体并于术后对其进行动态监测可为急性及慢性排斥反应的预测提供重要参考信息。