横断山藏族村落生态适应性探究

—— 以红坡村为例

2024-03-29黄玲戴程海帆

黄玲戴 程海帆

生存是人类的基本需求,也是人类永恒的主题。对于人类而言,高海拔滇西北的自然环境无疑是严峻而富有挑战性的,因为这里高寒缺氧,植被稀少,地形沟壑万千。然而,在这样恶劣的条件下,藏族人民却利用当地极为有限的物资和技术巧妙地营造出适宜的居住环境,形成了与环境和谐共生的建筑形式和生活方式,以极低的生态代价满足了藏族人民几千年来在雪域高原上繁衍生息的基本生存需求[1]。

目前,国内相关研究多聚焦于传统村落的生态适应性,如赵威等[2]对京西黄岭西村的生态适应性进行了总结,提出传统山地村落的生态适应性是基于自然地理和社会人文环境,经由自然选择与人工选择,并不断调整与适应而形成的结果;王盈等[3]通过研究海口羊山古村落的选址布局方式、空间营造特点和建筑特色,分析了其在适应自然环境和社会环境2 个方面的生态理念与技术经验;李洁林等[4]利用空间句法、实地调查等方法,探索山西省晋中市榆次区东赵乡后沟古村村落选址、内部景观结构与建筑空间营建过程中的生态适应性。也有学者提出乡村空间生态适应性更新,如对于藏族村落的生态适应性研究也以民居生态适应性为主,邹紫男[5]通过川西藏族民居的生态适应性分析,认为居住环境的选择经验对于之后人们的居住环境变革意义重大。

综上,当前对于村落的研究大多偏向于传统村落的生态适应性研究,缺少对于其他村落的生态适应性研究;而对于藏族村落的研究多偏向于藏族民居生态适应性的研究,缺乏对藏族聚落生计方式与传统认知适应性的探讨。因此,本文对于藏族村落生态环境适应性的研究,能够厘清藏族人民通过自然环境与文化环境相结合而形成的独特文化形态,进一步探讨其文化形态的变化,从而更好提出藏族村落整体系统性保护对策。

1 空间布局特征

1.1 村落选址特点

聚落基地的选址一般都具备“以山为依托,背山面水”的特征[6]。红坡村没有自然水系,且3 面环山。在红坡村的聚落选址思维中,基本上都遵循藏经中记载的要素。例如,在温度和舒适度的最大化利用的思想下,为了获得充足的光照和舒适的环境,红坡村建筑基本上朝南向;红坡村平均海拔约为2700 m,这样的海拔属于典型的中半山区域,能使人们避免过高的海拔带来的生活不便。红坡村整体呈带状分布,建造于群山之中的平缓区域,在寒风较大的冬季,能够借助高大山峰的自然屏障避免大风带来自然灾害,从而提高村落的御寒能力。

1.2 村落空间格局

人居环境的形成与演化往往由其所处环境、功能空间的异质结构及其空间增长的分异所致[7]。

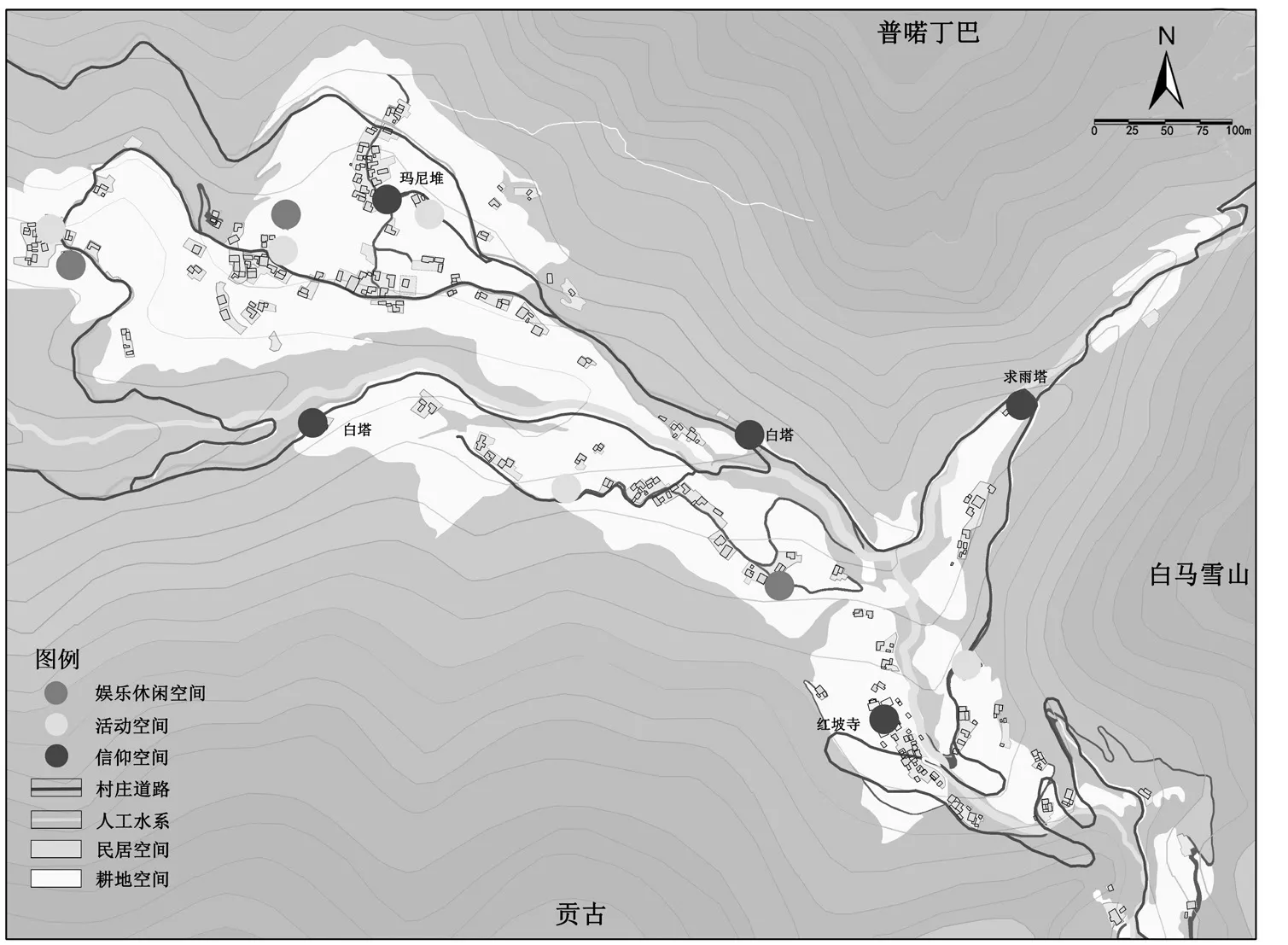

红坡村的村落形态整体呈带状分布,人工水系从雪山引入,以“Y”字形态贯穿整个村庄,形成“三山一水”的整体空间格局。村庄内分布着藏族典型的文化空间节点,如玛尼堆、白塔、红坡寺等,其中红坡寺是整个村庄最为核心的开放式空间。整个村落主要是根据道路交通干道进行分布,接近交通干道的目的主要是方便文化交流与日常的行为活动,村落会依据山体的走势,沿着等高线分布,因而房屋会建造在较陡的坡地上。局部(村民小组)呈组团式分布,组团式分布充分体现了藏族人民的邻里情怀,加强了房屋之间的联系,增进了邻里的感情,营造了邻里和谐相处的氛围。山地聚落的形态体现村落布局充分利用地形的特征,以及人们对自然的顺应和适应,通过灵活的布局来体现其有机形态(图1)。

图1 红坡村村域鸟瞰图(来源:作者自摄)

1.3 街巷空间的地形适应性

红坡村的道路体系以顺应地形为主,在道路的营建思想中,以《管子》中的“因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”为主要的指导思想[8]。整个红坡村以一条主路连接,从海拔最低的7 组(2678 m)至海拔最高的6 组区域(3000 m),道路顺着300 m 有余的高差,沿着等高线分布,整个村子的路网呈“树状”分布形态,由一条主要道路连接其他几条小组道路。“树状”分布的道路网没有明显的规划痕迹,体现了红坡村自然发展的特征。

1.4 民居院落单体的地形适应性

与坝区藏族聚落不同,山地藏族村落的民居巧妙地利用了地形的高差,形成了1 ~3 层的民居空间垂直利用分区。藏族民居底层作为牲畜圈养和储物空间,便于牲畜日常的放养。同时,牲畜圈养空间的巧妙设置结合了地形高差,为2 层的居住空间营造更加舒适的平面。2 层是整个民居最为舒适的空间,通常与院落相衔接,既方便日常活动,也利于衔接界面。3 层作为“神圣”的空间,在层高的设计上融入了至高的信仰,体现了藏族人民对藏传佛教的敬仰之情。

2 村落公共空间的人文生态适应性

红坡村的公共活动空间主要分为3 种―公众娱乐休闲的射箭场,承办大型活动的活动室;承担宗教文化信仰的寺庙、白塔、玛尼堆等文化空间。

2.1 娱乐休闲空间

射箭场作为红坡村的休闲娱乐空间,除了供村民日常娱乐,还是当地传统文化节日“登巴金安”的重要举行场所,该节日主要是组织村民进行射箭比赛。射箭场保留了藏族游牧民族的特征,体现了藏族人民对现代生活的适应性。随着时代的变迁,他们将最原始的生计方式特征融入现代生活,转换为日常休闲活动,使之得以延续。

2.2 活动空间

在红坡村,每个村民小组都有一个活动室,活动室通常包含篮球场和村民活动空间。区别于其他民族,藏族的公共活动集中在活动室,通常他们会在活动室跳“锅庄”和“弦子舞”,活动室的设计充分体现了藏族人民热情团结的性格。

2.3 信仰空间

红坡村信仰空间以红坡寺为主,红坡寺位于村落较高的小组(6 组),作为附近村落较大且比较具有影响力的寺庙,红坡寺承担着重要的职能。高原的自然环境严苛,藏族人民自出生起就要面对严峻的自然环境[9]。在物质相对贫乏的藏区,人们对精神文化的需求远大于平原地区。因此,他们将希望寄托于精神世界,以期望减少因物质环境的缺失而带来的困扰。

信仰空间成为藏族人民至关重要的公共空间,他们通常将信仰空间建于村落的制高点,以示尊重和敬仰。藏族人民对于信仰的精神寄托也体现在白塔的布局中。自然灾害使得藏族人民对精神信仰更加依赖,为了减少自然灾害带来的畏惧感,藏族人民通常会在村中选择较高的位置修建白塔,以求大自然保佑自己生活顺遂。

红坡村还有一个较为特殊的文化空间⸺求雨塔,由于自然环境的不可控因素较多,红坡村常出现干旱的情况,为了保证正常用水,红坡村村民通常会聚集在求雨塔附近求雨,以期能够正常降雨。

红坡村的文化空间分布体现了藏民对自然环境的尊重敬仰之情,其公共空间分布情况具体如图2 所示。

图2 红坡村公共空间分布示意图(来源:作者自绘)

3 村落的环境适应性

藏族村落善于结合地形高差,将附近的山泉引入聚落内,形成以人工水系为骨架的小型水系[10]。人工水系贯穿整个红坡村,满足了居民日常生产生活用水需求。人工水系还接入农田,发挥着灌溉农田的作用。同时,水系经过村落,在一定程度上改善了村庄的小气候,大大便利了红坡村村民的日常生活。

4 总结与启示

4.1 红坡村生态适应性总结

红坡村处于典型的中半山区域,在山地环境中的适应性主要体现在空间布局、人文生态适应性、环境交互这3 个方面,对自然环境表现出极强的适应性,具体如表1 所示。

表1 红坡村生态适应性总结表

红坡村的生态适应性是自然环境与人文环境共同作用的结果,在自然环境上主要表现为对现有地形和山水关系的利用;在人文环境上主要表现为利用主观能动性,改善现有的环境,为人们提供更加便捷的生活方式。

4.2 对藏族村落生态适应性的启示

4.2.1 藏文化在村落营建中的体现

藏族村落的空间布局有其独特之处,往往以寺庙为中心展开。在红坡村规划建设过程中,村民将红坡寺视为村落的灵魂,力求将其布局在村子地理位置较高的地方。这样的布局方式不仅彰显了寺庙在村民心中的崇高地位,还使得寺庙成为村落生活的精神纽带。围绕着寺庙,村民进行日常生活、文化交流和宗教活动,从而使得整个村落形成一个有机的整体。

4.2.2 顺应自然的营建思想

红坡村大到村落的选址,小到民居建筑的地形利用,无不体现着人们尊重和顺应自然的思想。在没有现代技术参与的情况下,红坡村最初的村庄营建思想主要是以自然本底条件为基础,本着最大限度顺应自然的理念,并将其融入村庄的建设思想中。因此,如今看来,整个村庄的村落仍处于自然发展的状态,村落布局还没有明显的规划痕迹。

4.2.3 积极改善村落所缺乏的相关自然条件

由于受自然环境的影响,红坡村并不像其他村落一样拥有先天的水系优势。但是,红坡村充分利用村落本身拥有的山体优势,并最大限度发挥了主观能动性,将雪山引水至村庄,形成了以人工水系为骨架的小型水网,从根本上解决了村落的日常饮水和灌溉问题。

5 结语

在乡村振兴战略的推动下,本文以滇西北横断山区的藏族村落⸺红坡村为例,深入研究了横断山区严苛的自然环境下藏族村落的生态适应性。通过对红坡村的空间布局、人文生态和环境交互等方面的田野调查,总结了在横断山区的严酷环境中藏族村落生态适应性的特点,揭示了其在面临严峻自然条件时所采取的智慧和策略,包括对地形的灵活利用、对气候的敏感调适及在村落层面上的能动改造,发现在自然、人文因素的双重影响下,藏族村落在形成独特生存方式的同时,展现出一种与自然和谐相处的模式和对自然环境高度的适应性。不仅体现了藏族具有的深厚的文化积淀,红坡村适应环境的模式也为横断山区其他藏族村落的可持续发展提供了有益的借鉴,并在地域文化的层面上给其他藏族村落的生态建设和发展带来了宝贵的启示。