城市居民生活碳排放及影响因素的时空异质性

2024-03-28许嘉俊杨晓军武汉大学经济与管理学院湖北武汉430072中南财经政法大学经济学院湖北武汉430073

许嘉俊 ,杨晓军 ,李 睿 (.武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.中南财经政法大学经济学院,湖北 武汉 430073)

随着中国经济发展以及居民消费水平不断提高,居民生活碳排放已成为中国最大的碳排放来源.联合国气候变化政府间专家委员会(IPCC)的第六次评估报告显示,居民消费产生的碳排放量占中国碳排放总量的40%~50%.现有碳排放的研究主要集中在时空特征和影响因素两方面.在时空特征方面,已有研究主要聚焦于总碳排放或生产侧碳排放,而较少研究居民生活碳排放.其中,绝大部分文献基于省级层面数据探讨居民生活碳排放的时空格局[1-4],少数文献聚焦于特定区域的城市[5-6].在影响因素方面,现有文献通常基于IPAT 或STIRPAT 模型,将人口、经济和技术等要素作为碳排放的主要影响因素[7-9].此外,也有文献采用对数平均权重分解法(LMDI)定量解析各影响要素对碳排放变化的贡献[10].在采取计量回归模型研究中,绝大部分是基于全局线性模型考察各影响因素的作用,侧重于全局平均处理效应的估计,但未能考察模型参数在局部空间的时空异质性特征[11-14].

综上,基于2006~2020 年中国城市居民生活碳排放数据,本文使用地图可视化和莫兰指数分析中国城市居民生活碳排放的时空演变特征,运用椭圆标准差和空间马尔科夫链刻画城市居民生活碳排放的空间路径迁移,采用时空地理加权(GTWR)模型探究各影响因素对不同城市在不同发展阶段的居民生活碳排放的作用效果,旨在为城市居民生活碳减排策略提供启示,以实现更加精准化的减排效果.

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 居民生活碳排放量测算 由于各地级市并未公布居民生活碳排放数据,本文借鉴丁凡琳等[15]、曹翔等[16]的做法,从用电、用气、交通和供暖4 个方面测算居民生活碳排放量,具体公式为:

式中:Ci为城市i 的居民生活碳排放总量;CEi为用电碳排放量;CGi为用气碳排放量;CTi为交通碳排放量;CHi为供暖碳排放量.具体地,

式中:CEi为城市i 的居民生活用电量;EF1a为城市所属电网a 的碳排放因子;a 取值范围为1~6,代表中国的六大电网.

式中:GC1i和GC2i分别为城市i 的家庭液化气和煤油气用量;NVI1和NVI2分别为其发热值(50179MJ/t和 51498MJ/t);EF2和 EF3分别为其碳排放因子(0.06307kg/MJ 和0.0561kg/MJ);M3为煤气的密度(0.45kg/m3).

式中: Bni分别为城市i 公交车、出租车和私家车的数量;Ln、 λn和EF4n分别为其年行程里程数、百公里耗油数和碳排放系数(2.314kg/L).

式中:Si为城市i 的家庭供暖面积;Ni为城市i 单位面积供暖的耗煤量;EF5为标准煤的碳排放因子(2.46kgCO2/kg).

1.1.2 空间自相关 基于中国城市居民生活碳排放量,本文运用空间自相关分析,探索居民生活碳排放的空间关联特征.空间自相关分析用于确定空间上的依赖关系,一般采用莫兰指数来衡量,主要包括全局空间自相关和局域空间自相关.本文采用全局莫兰指数,以衡量居民生活碳排放总体空间相关性.为进一步识别局部居民生活碳排放的集聚区位,采用局部空间自相关方法,综合局部的显著水平和散点图可得到LISA 空间聚类地图,用以识别城市居民生活碳排放高-高集聚区和低-低集聚区,具体计算公式可参照范丹等[17].

1.1.3 标准差椭圆 标准差椭圆是一种用于表示地理数据空间分布方向性特征的可视化工具.通过观察以椭圆中心、方位角、长半轴、短半轴为基本参数的空间分布椭圆来定量描述研究对象的空间分布态势与演化特征[18].由椭圆中心作为起点,计算要素x坐标和y坐标的标准差,从而定义椭圆.利用标准差椭圆可以查看地理数据的中心性、展布性、方位、形状与密集性.本文使用ArcGIS10.2 软件计算居民生活碳排放数据的标准差椭圆,并进一步分析城市居民生活碳排放中心的时空迁移特征,具体公式参照郭政等[18].

1.1.4 空间马尔科夫链 在传统的马尔科夫链中,转移概率只取决于当前状态,而空间马尔科夫链引入了空间邻域的概念,还考虑了邻域类型对转移概率的影响,即转移概率不仅依赖于当前状态,还依赖于邻域的状态.本文采用空间马尔科夫链衡量考虑相邻城市影响下某城市居民生活碳排放等级是否发生转移及其概率,以更好地反映中国城市居民生活碳排放的动态演进,具体公式参照穆学青等[19].

1.1.5 时空地理加权回归模型 Huang 等[20]在地理加权回归(GWR)模型的基础上加入时间效应,构建了时空地理加权回归模型(GTWR),该模型能够从时间和空间两个维度上捕捉不同参数的变异情况,从而能够识别时空非平稳性.为此,本文采用GTWR模型,探究各影响因素对不同城市在不同发展阶段的城市居民生活碳排放的作用效果,具体公式参照Huang 等[20].

1.1.6 核密度估计 核密度估计是一种研究空间不等值分布的工具,它使用密度曲线来描述变量在不同年份的分布模式.本文采用核密度估计法来绘制GTWR 模型系数的动态分布及演变趋势,具体计算公式参照崔丹等[21].

1.2 指标选取与数据来源

1.2.1 指标选取 对于居民生活碳排放影响因素的选择,本文依据Dietz 等[22]提出的STIRPAT 模型,采用人口密度反映人口因素;采用实际人均GDP(以2006 年为基期进行平减处理)来表示经济发展水平;采用地级市的研发投入占GDP 的比重作为技术投入指标.此外,将对外开放水平、产业结构和环境规制强度等变量也引入模型[23].其中,借鉴杨友才等[24]的研究,采用实际使用外资(以2006 年为基期进行平减处理)衡量对外开放水平;参考曹翔等[16]的做法,采用第三产业和第二产业增加值之比衡量产业结构;借鉴陈诗一等[23]的研究,采用各地级市政府工作报告的环保词频衡量环境规制强度.

1.2.2 数据来源 考虑到变量的可获得性或统计口径的一致性,本文的研究样本为2006~2020 年中国283个城市的面板数据(不包括西藏、港澳台地区).相关数据主要来自于历年《中国城市统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》以及各地级市统计年鉴、国民经济与社会发展统计公报和政府工作报告等资料.碳排放系数来源于联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)2006年公布的排放系数表,六大电网的碳排放因子数据来源于《中国区域电网二氧化碳基准线排放因子》.为消除数据的异方差,本文对变量进行了对数化处理,个别缺失数据采用插值法填补.

2 结果与讨论

2.1 居民生活碳排放的时空特征

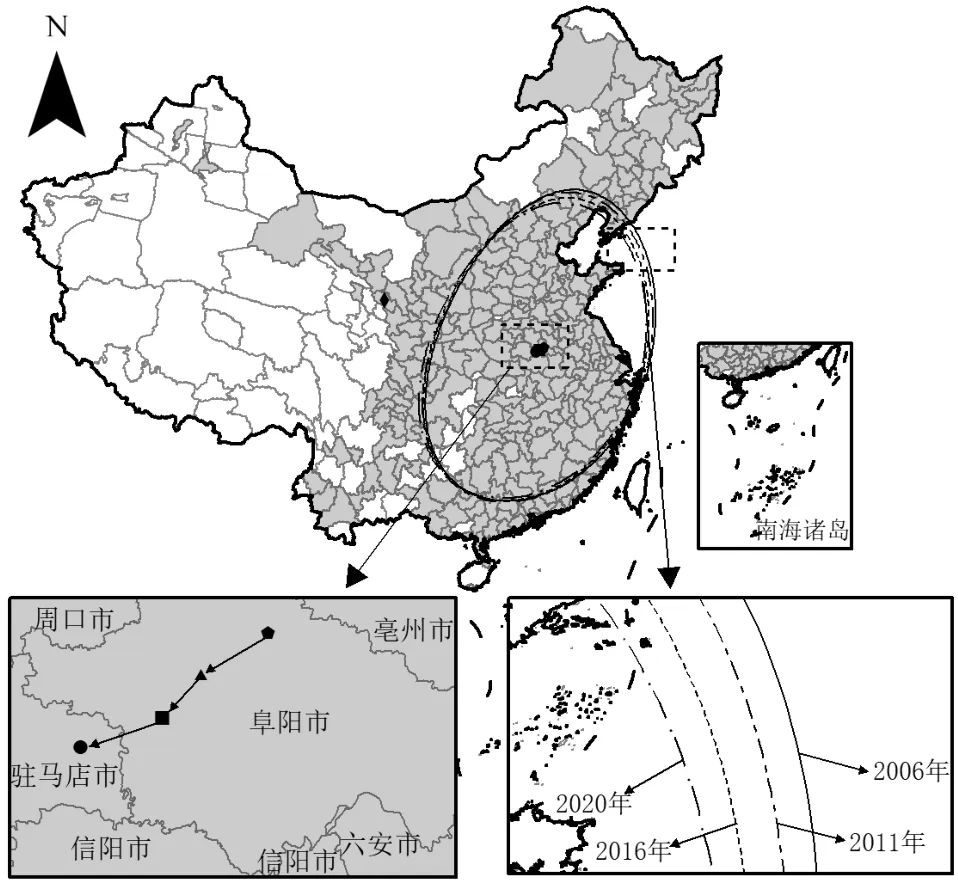

2.1.1 城市居民生活碳排放的时空分布 根据四分位数将城市居民生活碳排放量划分为4 个等级,分别为低排放、较低排放、较高排放和高排放,以分析中国城市居民生活碳排放的时空分布特征,如图1所示.

图1 中国城市居民生活碳排放的时空格局Fig.1 The spatial and temporal dynamics of carbon emission in urban households in China

总体上看,2006~2020 年中国城市居民生活碳排放呈现逐年增长趋势,年均碳排放量从2006年的343 万t 增长到2020 年的829 万t,年均增长率为6.51%.这表明,促进消费侧的碳减排应被视为中国当前实现双碳目标的一个重要任务.从空间分布看,总体呈现东高西低的分布特征,尤其是2016年以后,北京、上海和广州居民生活碳排放均达到5000 万t 以上;西部的河池市低于100 万t.具体来看,2006年居民生活碳排放较高的城市主要分布在东部的上海、北京、天津和广东等地.其中,上海市的居民生活碳排放量最高,为6381.16 万t;而低值城市主要分布在西部的甘肃、广西和宁夏等地,其中,甘肃省陇南市的居民生活碳排放量最低,为16.94 万t.相较于2006 年,2011 年中国城市年均居民生活碳排放增长了44.03%.高值依然分布在北京、上海、天津和广东等地,其中,北京代替上海成为最高值的城市,居民生活碳排放量达到7968.94 万t;低值主要分布在甘肃、江西和广西等地,其中甘肃省定西市的居民生活碳排放量最低,为34.19 万t.相较于2011年,2016 年中国城市年均居民生活碳排放增长了42.41%.高低值分布的地区总体没有发生变化,其中甘肃省金昌市的居民生活碳排放量最低,为64.76 万t.相较于2016 年,2020 年中国城市年均居民生活碳排放增长速度变缓,增长率为17.98%,这表明在中国居民生活碳排放总体增长的同时,其增长速度开始下降.

2.1.2 城市居民生活碳排放的空间关联特征 采用莫兰指数对中国城市居民生活碳排放的空间关联特征进行了评估,结果表明,2006~2020 年城市居民生活碳排放的全局莫兰指数均为正值,且满足1%的显著性水平下,这意味着城市居民生活碳排放水平的空间分布并不是随机的,而是在空间上呈现一定的聚集特征.由图2 可知,样本期间中国城市居民生活碳排放的空间集聚特征大体一致,主要呈现高-高集聚和低-低集聚并存的格局.具体来看,高-高集聚区域主要分布在东部沿海的山东省和三大城市群,即京津冀、长三角和珠三角城市群,这一集聚现象可以归因于这些地区具有较高的人口规模和经济发展水平,导致能源需求持续增长,从而推高了城市居民生活的碳排放水平.同时,样本期间高-高聚集的城市数量从38 个增加到43 个,这表明越来越多的城市成为高排放区域,加入了高-高俱乐部.低-低集聚区域主要分布在西部地区的甘肃省、四川省和云南省,这是由于西部地区具有较低的人口密度和城市化水平,其能源需求相对较小.样本期间,低-低聚集城市数量由34 个减至19 个,表明低排放的城市碳排放也逐渐增长,退出低-低俱乐部.

图2 中国城市居民生活碳排放的LISA 集聚图Fig.2 LISA cluster maps of carbon emission in urban households in China

2.1.3 城市居民生活碳排放重心的时空迁移 利用ArcGIS10.2软件对中国2006~2020年城市居民生活碳排放的标准差椭圆和重心移动轨迹进行可视化表达.根据图3 得出以下结论:1)从标准差椭圆的形状来看,城市居民生活碳排放的标准差椭圆呈现北(偏东)南(偏西)方向.短半轴长度由2006 年的739.82km 缩减至2020 年的735.32km,长半轴长度由1070.94km 缩小至1018.97km,说明中国城市居民生活碳排放无论在南北还是东西方向上都更为收敛,呈现向心集聚的趋势.样本期间,标准差椭圆的面积总共缩小了5.43%,说明中国城市居民生活碳排放存在着空间收敛趋势.转角由2006 年的42.27°扩大至2020 年的44.32°,逐渐呈现以东西方向为主导的空间分布.2)从重心分布来看,中国城市居民生活碳排放的重心在 115.05~115.72°E、32.81~33.07°N 范围内变动,相比中国的几何中心(103.40°E、36.03°N),重心向东南偏移,说明中国东部和南部地区城市的居民生活碳排放量高于西部与北部地区.3)从重心的迁移轨迹来看,样本期内,中国城市居民生活碳排放的分布重心从安徽省阜阳市逐渐向西南转移,最终在2020 年转移至河南省驻马店市,累计迁移了68.97km.这是由于样本期间,东北地区的居民生活碳排放不断减少,而西部地区的碳排放不断增加,导致重心向西南方向不断迁移.

图3 中国城市居民生活碳排放的分布方向与路径转移Fig.3 The direction and path of the distribution of carbon emission in urban households in China

2.1.4 城市居民生活碳排放的动态演进 为直观地反映城市居民生活碳排放的动态演进,采用空间马尔科夫链研究相邻城市居民生活碳排放等级是否发生转移以及其转移的概率大小.由表1 可见,1)不同邻地水平下城市居民生活碳排放的状态转移呈现较大差异,因此邻地城市碳排放水平对于本城市的状态转移具有重大的影响.2)对角线上的概率最大,且远大于向上和向下的概率,说明当前中国城市居民生活碳排放具有较强的稳定性,大部分城市并未发生状态转移.具体来看,随着邻地城市碳排放的增长,对角线上的概率呈现下降趋势.例如,当邻地城市为低排放时,维持相同类型的概率高达93.4%,当邻地城市为较低排放时,概率下降为86.4%,当邻地城市为较高排放时,概率进一步下降为79.0%.这说明邻地城市居民生活碳排放会影响本城市的稳定性.3)非对角线上的概率在一定程度上取决于邻地城市碳排放类型.其中,当邻地城市为低排放时,低排放与较低排放城市向上转移的概率(6.6%、6.7%)明显低于其邻地城市为较高排放时的概率(21.0%、15.0%),而从较低排放向下转移的概率(6.7%)则明显低于其在较高排放中的概率(1.8%).当邻地城市为高排放时,由于样本较小导致了较大的区别.总体而言,邻地城市的碳排放水平与向上转移的概率呈正相关,但与向下转移的概率呈负相关,说明城市居民碳排放具有显著的空间效应,将对邻地城市碳排放的动态演进起到关键影响.

表1 空间马尔科夫链转移概率矩阵Table 1 The transfer probability matrix of the spatial Markov chain

2.2 居民生活碳排放影响因素的时空异质性

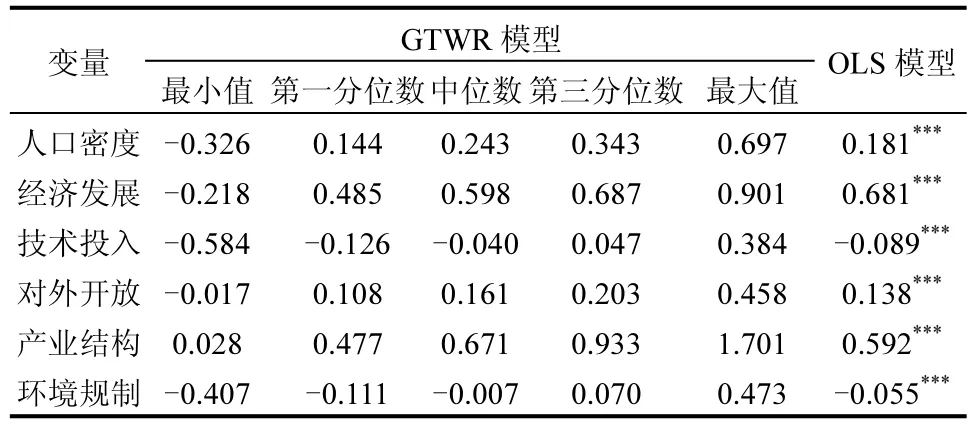

2.2.1 GTWR 模型实证结果及检验 当影响因素之间存在多重共线性时,GTWR 模型所求得系数的时空变化可能会被夸大,这将导致估计偏误.因此,首先基于最小二乘法(OLS)结果进行多重共线性检验.结果表明所有变量的方差膨胀因子(VIF)都远远小于10,变量之间不存在多重共线性,这说明GTWR 模型的结果是可靠的.

由表2 可知,各变量系数值围绕OLS 系数值波动,但变化范围很大.除了产业结构升级对居民生活碳排放的影响在所有城市和年份都为正值外,其他变量系数的最大和最小符号都是相反.例如,人口密度系数的最小值和最大值分别为-0.326 和0.697,这意味着人口集聚增加1%会导致一些城市的二氧化碳排放量减少0.326%,但在另一个城市却会增加0.697%.而OLS 模型中人口密度的系数值为0.181,仅从整体平均水平上反映了全国范围内人口密度变动对居民生活碳排放的影响.GTWR 模型能更准确地捕捉不同因素对居民生活碳排放的异质性影响,相比之下,OLS 模型掩盖了这种异质性.

表2 GTWR 模型和OLS 模型估计结果的描述性统计Table 2 Descriptive statistics of GTWR model and OLS estimation results

为保证模型系数时空非平稳性的显著性,遵照已有文献采取以下2 类检验[25]:一是将OLS 各变量系数的2 倍标准误与GTWR 估计值的四分位数进行比较,后者的数值越大,表明空间非平稳性越大;二是使用非参数的Wilcoxon 符号秩检验GTWR 模型各变量的系数估计值与OLS 估计值之间是否存在明显差异.两种检验的结果如表3 所示.这些结果表明,GTWR 模型的回归系数与OLS 回归系数有明显不同,即GTWR 模型的系数显示出明显的时空异质性.

表3 时空非平稳性检验结果Table 3 Results of the spatial and temporal non-stationarity test

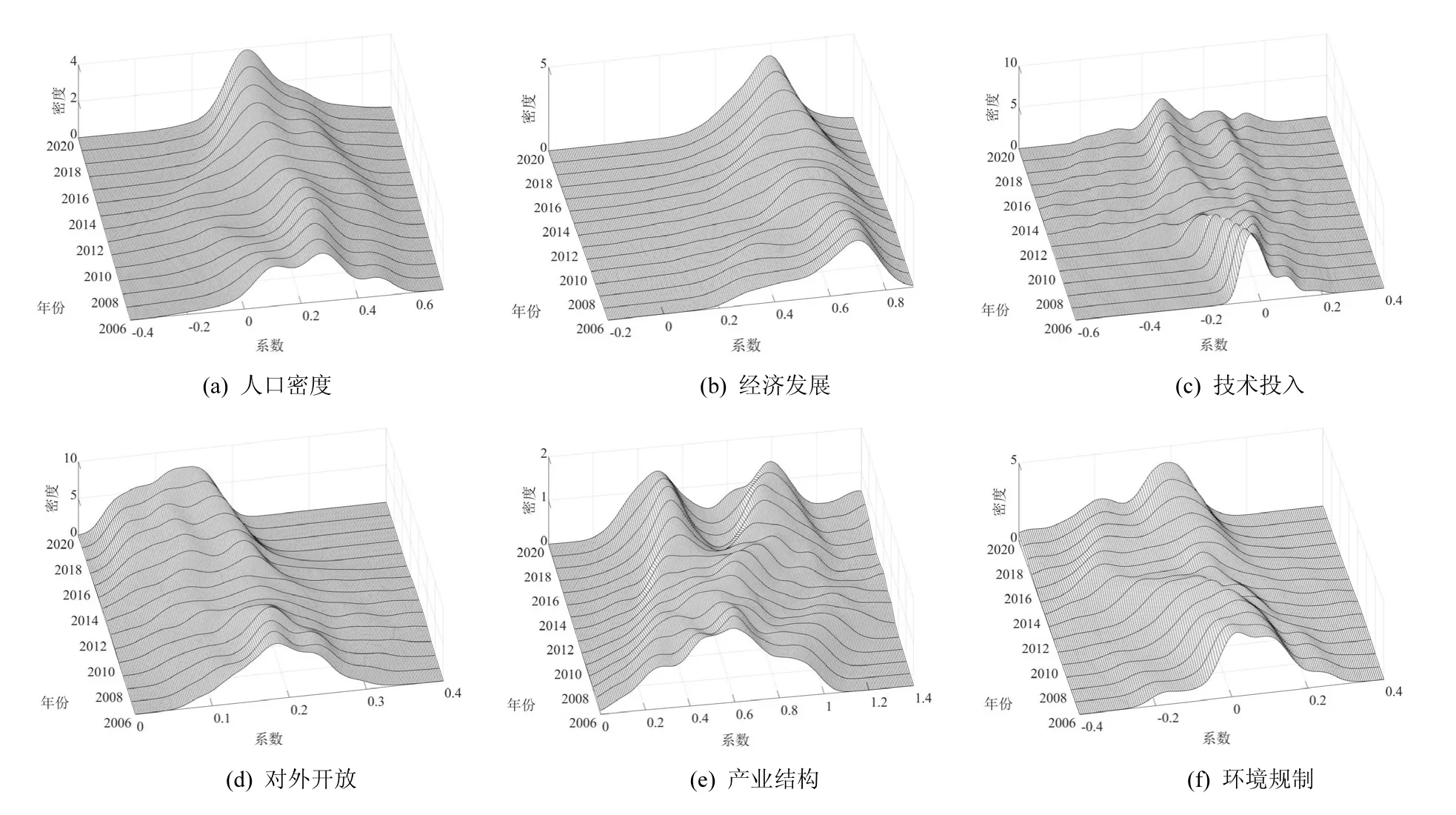

2.2.2 影响因素的时间变化趋势 采用核密度估计法展示各变量系数值的分布动态和演变趋势,如图4 所示,人口密度的系数值主要为正值.2006 年,系数值在0.3 处出现了一个显著的波峰,这意味着在大多数城市中,人口密度每增加1%,会导致居民生活碳排放增加0.3%.人口密度的系数随着时间推移呈现逐渐左移趋势.这表明随着城市居民低碳意识不断增强,人口集聚对居民生活碳排放的影响程度逐渐下降,这可能是由于中国城市基础设施和城市规划的持续改善,逐渐降低了由于人口集聚所伴随的交通出行、用电和用气所产生的碳排放.

图4 各影响因素系数的分布动态和演变趋势Fig.4 The Distribution dynamics and evolution trends of coefficients for the driving forces

类似地,经济发展的系数值也主要为正值.2006年系数的波峰位于0.7 处,这意味着在大多数城市中,经济发展水平每增加1%,居民生活碳排放会增加0.7%.经济发展通常伴随着生活能源消耗的增加、商业活动的扩大和生活水平的提高,从而导致居民生活碳排放的增加.样本期间,波峰的位置呈现逐渐左移的趋势,在2020 年缩小至0.6,这可能是由于中国经济增长方式正向绿色低碳的转变[26],从而导致经济发展所带来的碳排放减少.

技术投入的系数值在样本期间大多为负值,说明技术进步是中国城市居民生活碳减排的重要驱动力.2006 年系数的波峰位于-0.05,这意味着在大多数城市中,技术投入每增加1%,有助于居民生活碳排放减少0.05%.值得注意的是,少数城市的技术投入反而会促进居民生活碳排放.这是由于技术变革所带来的减排效应也可能会被资本深化和产出增长所带来的碳排放抵消甚至超过,导致能源回弹效应显现[27].样本期间,技术投入系数呈现整体向左移动趋势,表明城市技术投入的转化效率逐渐提高,对中国城市居民生活碳减排的影响程度逐渐增强.

对外开放的系数值在样本期间内基本均为正值,但影响程度相对较小.这可能是由于对外开放在一定程度上改变居民的消费习惯和生活方式,例如进口商品数量增多和旅游交流机会增加,都会相应地增加能源消耗和碳排放.2006 年系数的波峰位于0.2 处,这意味着在大多数城市中,对外开放程度每增加1%,将导致居民生活碳排放增加0.2%.样本期间,对外开放的系数整体向左移动,这表明城市对外开放水平对居民生活碳排放的影响逐渐减小.由此可见,随着经济发展、研发投入和环境规制水平的提升,对外开放水平带来的技术效应将开始发挥作用[28],从而抵消部分碳排放增长.

产业结构的系数全部为正值,说明产业结构升级在中国的所有城市都将增加居民生活碳排放量.随着第三产业比重增加,城市居民的消费能力也在逐步提升,他们更有可能参与高能耗和高碳排放的活动,进而产生更多的碳排放量.2006 年系数的波峰位于0.6,这意味着在大多数城市中,产业结构每升级1%,将导致居民生活碳排放增加0.6%.样本期间,产业结构的系数逐渐由一个波峰变为两个波峰,在2020 年分别位于0.5 和0.9,不同城市间产业结构升级的影响逐渐分异,这可能是城市间的居民消费结构、基础设施和交通系统等差异共同作用所致.

环境规制的系数大多为负值,然而,2006 年系数的波峰位于0 处,说明环境规制在大部分城市对居民生活碳减排起到的作用并不是很明显.究其原因,环境规制的有效性受到合规执行和执法力度的限制.如果环境规制的执行不严格或执法力度不足,居民可能会继续进行高碳排放的行为,使环境规制实施的效果降低.样本期间,环境规制的系数值整体逐渐向左移动,这说明环境规制在中国城市居民生活碳减排中开始发挥作用.随着政府对环境保护和碳减排的重视程度不断提升,环境政策得到了更多的关注和支持,政府采取了更为多样化和有力的措施来推动居民减少生活碳排放.

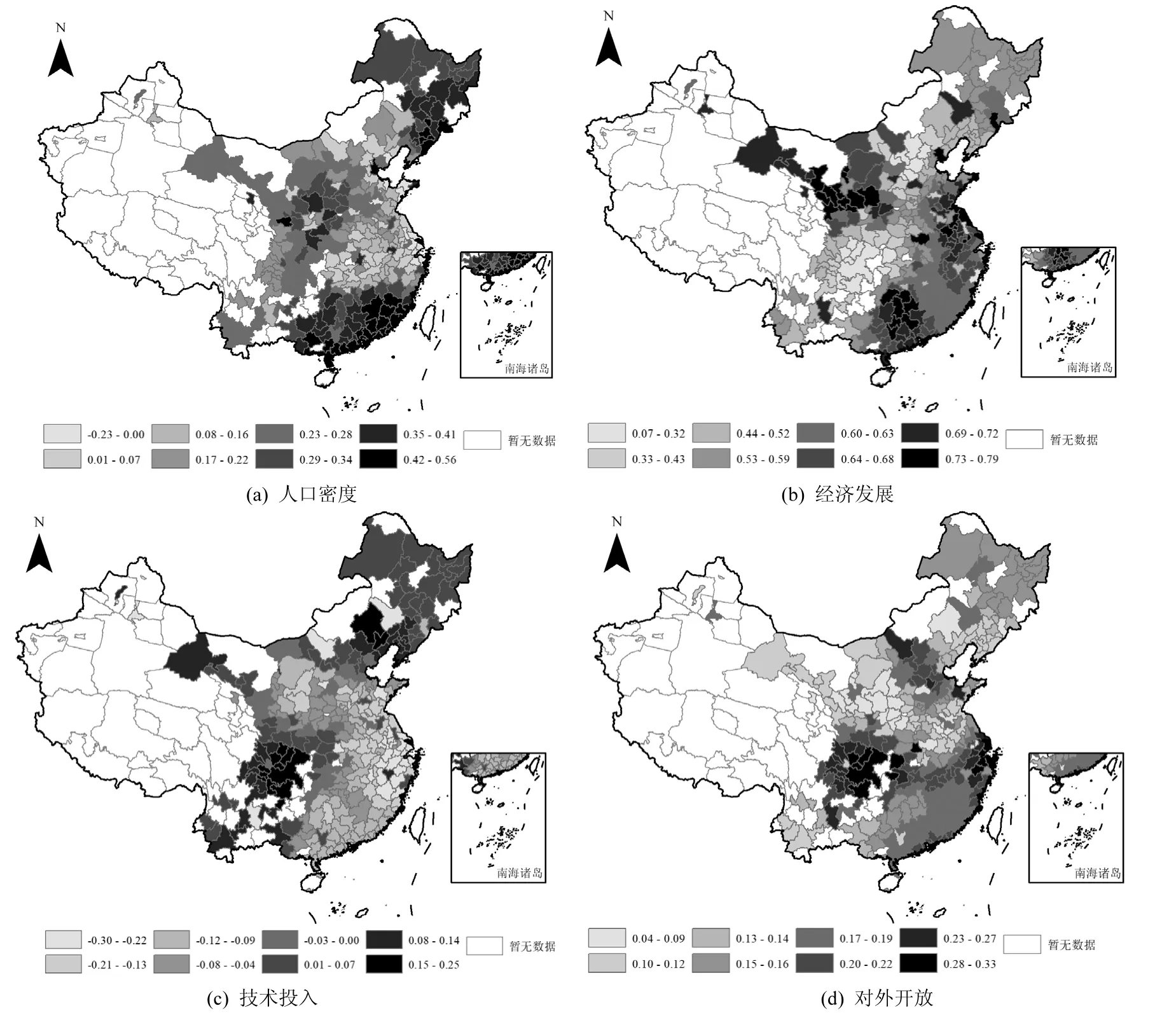

2.2.3 影响因素的空间异质性 使用Arcgis10.2软件,依据自然断点原则,对各变量的年均系数值进行空间异质性分析,如图5 所示.人口密度的回归系数以正值为主,表明中国城市人口密度增加会直接增加能源消耗和碳排放.具体来看,高值系数主要集中分布在东北地区与南部地区,前者由于冬季气温低,供暖设施需求量大,人口密度增加需要提供更多燃煤锅炉、暖气片等传统供暖设施,进而产生大量碳排放;后者由于夏季气温较高,对空调等降温设备的需求较大,人口密度增加会产生更大的电量需求,进而增加碳排放.少量负值系数的城市分布在长三角城市群,这可能是由于这些城市的工业化和城市化程度较高,其经济结构更加多元化和高端化,城市人口集聚会产生外部性,通过提高公共交通共享、资源利用效率和共享污染控制设施来减少碳排放.

图5 各影响因素回归系数的空间分布Fig.5 The spatial distribution of the regression coefficients for the driving forces

经济发展的回归系数值在所有城市均为正值,表明中国城市经济发展会增加居民生活碳排放.具体来看,高值系数主要分布在甘肃省和广西,经济每增长1%,居民生活碳排放将增长0.7%以上.甘肃省和广西的经济增长方式较为粗放,倾向于使用传统能源,且消费模式转变较慢,这些因素共同作用导致了经济发展伴随着较高的居民生活碳排放.相对而言,西南地区的重庆市、四川省和云南省的系数值较低,经济每增长1%,居民生活碳排放增长0.3%左右.这可能是由于这部分城市消费能力不足,因而经济发展带来的居民生活碳排放较少.

技术投入的回归系数以负值为主,表明城市技术投入能降低居民生活碳排放.东部城市的技术投入对居民生活碳减排具有最明显的作用,技术投入每增长1%,居民生活碳排放会降低0.2%;中部城市的技术投入也为负值,然而效果较弱,技术投入每增长1%,居民生活碳排放降低约0.1%;西部城市技术投入的效果最差,在大部分城市都将导致居民生活碳排放的增加;东北地区城市技术投入的效果更不明显,甚至在有些城市会导致居民生活碳排放的增加.究其原因在于,东部城市在科技创新和技术应用方面相对较发达,有更多的机会和资源用于研发和应用低碳技术,如清洁能源技术、节能技术、能源效率提升技术等,可以帮助居民减少能源消耗和碳排放.而西部地区的技术投入可能主要集中在传统能源开发和生产活动方面,这反而促进了能源消费,进而导致居民生活碳排放的增加.

对外开放的回归系数在所有城市均为正值,表明其对居民生活碳排放有正向影响,但是存在显著的空间差异.具体而言,对外开放的系数值呈现明显的南高北低特征.高值系数主要位于重庆市、四川省、浙江省和上海市,这些地区的城市对外开放水平每增长1%,居民生活碳排放会增加0.3%.这可能与对外开放带来的消费观念和生活方式转变有关,该城市居民可能更加倾向于追求高品质生活和消费,注重享受和个性化需求,包括可能增加对高能耗、高排放的产品和服务的需求,如豪华汽车、高能耗的家电设备等,进而增加居民生活碳排放.相对而言,北方城市的对外开放系数值较低,对外开放水平每增长1%,仅导致居民生活碳排放增加0.1%.

类似地,产业结构对所有城市居民生活碳排放都有正向影响,但是存在显著的空间差异.产业结构的系数值呈现明显的东高西低特征.高值系数主要分布在长三角城市群,这些地区的产业结构每升级1%,将会导致居民碳排放增加1.2%以上.长三角城市群的第三产业占比相对较高,将伴随着大量的消费需求,因此产生了较高的居民生活碳排放.而西部广西的产业结构升级仅导致居民碳排放增加0.3%,这可能是由于西部地区城市居民的消费能力相对较弱.

环境规制在大部分城市都能促进居民生活碳减排.东部沿海和东北城市的环境规制对居民生活碳减排具有显著抑制作用,环境规制每增长1%,居民生活碳排放会降低0.2%以上.究其原因在于,东部沿海城市往往具有更高的环境意识和环保教育水平,居民更有可能采取低碳生活方式,以响应环境规制的要求;东北三省作为中国重工业聚集区,近年来成为全国碳减排工作的重点,因此高强度的环境规制以及执行程度抑制了东北城市居民生活碳排放.

2.3 政策建议

中国城市居民生活碳排放依旧出现逐年增加的态势,但增长速度出现了下降的趋势.这表明中国在居民生活碳减排方面取得了一些成效,然而还需要进一步深化减排措施,以确保持续有效地降低需求侧碳排放.具体而言,在用电方面,推广使用太阳能和风能等可再生能源,提倡激励购置高效节能家电,减少用电能耗.在用气方面,推广天然气取暖和烹饪鼓励居民使用高效燃气锅炉、燃气热水器等设备.在交通方面,扩展公共交通网络,提倡电动汽车和电动自行车的使用以减少私家车碳排放.在供暖方面,推广清洁供暖技术,提高建筑能效,减少供暖需求.

其次,城市居民生活碳排放呈现东高西低的空间格局,政府应该积极促进城市间碳排放的收敛.如建立跨区域碳减排合作平台,分享碳减排经验和技术;东部地区的经验和技术可以向西部地区传授,帮助其更快地实现碳减排目标;政府通过经济激励、技术指导和信息共享等方面促进城市之间的合作交流;共享与监测碳排放源数据,促使城市更全面了解自身排放情况,加快碳减排策略的制定和执行.

最后,由于城市居民碳排放影响因素具有显著的空间异质性,各地区应根据实际情况,制定差异化和精准化的碳减排策略.在人口密度影响较强的东北和南部地区,应加强流动控制,推广低碳技术和绿色交通;甘肃、广西等地应重点发展绿色产业,实现可持续经济发展;全国范围内加大低碳技术投入,尤其在西部地区,以促进碳减排;各地应平衡对外开放与环保标准,引进低碳技术;东部地区应注重降低产业结构升级带来的碳排放;东部沿海和东北地区应强化环境规制,加强环保宣传和污染治理.

3 结论

3.1 中国城市居民生活碳排放逐年增加,2006~2020 年均增长率为6.51%,2020 年城市平均居民生活碳排放量达到829 万t.居民生活碳排放呈现东高西低的空间非均衡分布,然而随着时间推移,东西差异逐渐缩小.

3.2 城市居民生活碳排放水平的空间分布呈现显著的空间聚集特征.高-高集聚的区域主要分布在东部沿海的山东省和三大城市群,即京津冀、长三角和珠三角城市群,而低-低集聚的区域主要分布在西部地区的甘肃省、四川省和云南省.此外,高-高集聚的城市逐年增多,而低-低集聚的城市逐年减少.

3.3 城市居民生活碳排放存在空间收敛趋势.分布重心向东南偏移,中国东部和南部地区城市的居民生活碳排放量高于西部与北部地区.重心从安徽省的阜阳市逐渐向西南转移,最终在2020 年转移至河南省的驻马店市,累计迁移了68.97km.

3.4 城市居民生活碳排放的影响因素存在明显的时空差异,在不同区域及不同发展阶段内,影响因素的作用强度各不相同.人口密度和经济发展在大多城市都导致了碳排放增加,但影响作用逐年减弱;技术投入在大多城市都促进了碳减排,且影响作用逐年增强;对外开放在大多城市都导致了碳排放增加,但影响力度小于其他变量,且逐年减弱;产业结构升级在所有城市所有阶段都导致了碳排放增加,影响作用在城市间逐渐分异;环境规制在大部分城市都能促进碳减排,且影响作用逐年增强.