数字技术与价值链长度:延伸还是缩短?

2024-03-28孙文婷甘清华

孙文婷 甘清华

摘 要:本文基于2000—2018年经济合作与发展组织国家间投入产出表和对外经济贸易大学全球价值链指标数据库,实证研究数字技术和价值链长度之间的关系。研究发现,数字技术与价值链长度之间呈倒U型关系,即发展初期数字技术有滞后效应,随后带来价值链的延伸,当发展体量过大时,发展失调又带来价值链缩短。创新水平和人力资本水平对价值链长度起正向促进作用,数字技术通过创新水平和人力资本水平的倒U型关系影响价值链长度。同时,由于不同行业特征以及不同价值链类型差别,数字技术对价值链长度的影响还具有异质性。调节效应表明,作为数字技术应用和发展的高质量体现和成果展示,产业智能化对数字技术与价值链长度的倒U型关系也起正向调节作用,产业智能化水平较高时,曲线会变得陡峭且拐点推迟出现,进而促进数字技术的高质量发展,这有助于全球价值链的进一步发展。

关键词:数字技术;价值链长度;短链化;倒U型曲线

中图分类号:F49;F113 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2024)01-0001-11

收稿日期:2023-07-10

作者简介:孙文婷(1991—),女,江苏淮安人,博士研究生,研究方向:数字经济、价值链;甘清华(1989—),女,山东邹城人,博士研究生,研究方向:创新、统一大市场。

基金项目:国家自然科学基金青年项目“城市群空间结构演变的经济增长效应及影响机制研究:基于模型优化视角”,项目编号:42101183;南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心暨区域经济转型与管理变革协同创新中心重大项目,项目编号:CYD-2020018。

一、引言与文献综述

技术进步带来信息成本和运营成本的下降,产品的价值创造由单个国家完成转变为多个国家间合作完成,产业内分工逐渐向产品内分工发展,生产和贸易网络在全球范围内深化形成全球价值链,给世界经济的蓬勃发展带来了新的契机。然而,中、美贸易冲突的扩大引致 “逆全球化”思潮逐渐加剧、新冠疫情扩大带来了供应链中断风险、俄乌冲突等地缘政治风险致使经济进一步动荡,全球价值链出现了纵向缩短、横向区域化、更加注重价值链安全等趋势。全球价值链收缩、生产的“短链化”成为全球价值链重构的重要表现之一[1-2]。与此同时,数字经济凭借其发展速度、广泛的辐射范围,正在成为推动全球要素资源重组的关键力量,并引致全球经济结构和全球竞争格局发生深刻变化。数字技术的网络化、去中介化、平台化等特征显著改变了价值链长度的变化趋势,为价值链缩短提供了技术基础。这与数字技术的发展有利于分工的深化以及全球价值链进一步深化发展的传统观念相悖,因此,系统分析数字技术对全球价值链长度变化的影响机制,厘清其影响因素并有效应对其变化显得尤为重要。

早期探讨“全球竞争与位阶重整”时认为,“重构”是相关经济主体为保持或提升价值创造单元在国际分工网络中的竞争地位,进行链条或环节的创新、延展、分解、融合、转移等结构性调整的过程,最终重置本国的价值链地位和利益分配规则[3];现阶段“GVC重构”是价值链分工在纵向和横向维度上的“伸”与“缩”及网络节点的位移,在纵向布局上表现出生產阶段的精简,链条缩短,在横向布局上表现出地理空间的集聚,更加关注价值链的安全问题[4]。因此,数字经济影响价值链重构的相关研究可以分为以下三种:一是数字经济对价值链参与度与出口国增加值变化的影响。数字化是全球价值链升级的驱动力之一,有助于发展中国家参与高附加值的生产活动,企业的数字化能力对产品复杂度有着显著的正向影响[5];数字技术通过降低信息不对称等路径促进中国企业出口国内增加值率的提高[6]。二是数字经济对价值链位置、上游度等方面的影响,探索数字技术如何影响价值链攀升从而改变国家间贸易利益分配格局。数字经济渗透通过贸易成本降低与人力资本结构升级双渠道促进全球价值链分工地位的提升;并且认为数字经济通过技术创新能力与资源配置效率等渠道显著提升全球价值链上游度[7]。三是数字经济对价值链横向和纵向上伸缩的影响。全球价值链的产生主要源于产业间分工向产业内分工和产品内分工的转化,数字技术能够打破时空限制促进供需平衡,有助于企业将更多的业务流程离岸外包,世界经济逐渐形成多层次多维度交织融合的复杂价值链网络;与此同时,信息通信新技术应用下的产业链条重构表现变短变快更加智能的特征,这在一定程度上会削弱产业外迁的动力、增强产业回迁的引力[8]。更多的研究关注数字经济对价值链出口增加值以及价值链位置的影响,但随着价值链重构的收缩停滞特征凸显,数字技术对价值链纵向及横向布局的影响亟须厘清。

生产链长度即产品生产阶段的数量,用增加值被计算为总产出的次数来表示,生产链长度越长表示分工越细化,全球价值链发展越深化[9]。国内使用产品比例增加、贸易自由化均能延长价值链长度[10-11],而数字服务贸易壁垒通过降低服务要素投入和提高中间品贸易成本等渠道显著缩短了价值链长度,尤其是缩短了上游行业的前向价值链长度及下游行业的后向价值链长度[12]。数字经济通过提升生产率水平、降低成本和增强产业关联等渠道推动价值链长度增加,深化价值链分工[13-14]。同时,数字化既减少了劳动力成本对整体生产成本的影响,又允许数字企业缩短价值链的长度[15]。由此可见,数字技术对价值链长度的影响结论并不一致。

通过梳理相关文献可知,关于数字技术和价值链重构方面的研究成果较多,但鲜有从国际角度分析数字技术对价值链长度的影响,特别是在短链化的国际经济背景下,实证分析数字技术对价值链长度的影响可以为进一步参与国际分工的未来发展提供借鉴意义。本文可能的边际贡献如下:(1)将数字技术和价值链长度纳入同一研究框架,基于价值链重构的现实考量,探究数字技术和价值链长度的影响。通过引入数字技术二次项证实数字技术和价值链长度的倒U型关系,证实了数字技术的不协调发展有可能造成生产的短链化并进行异质性分析。(2)探究了数字技术对价值链长度影响的机制,证实数字技术通过创新效应和人力资本效应影响价值链长度。(3)进一步探究了产业智能化对价值链长度以及数字技术和价值链长度倒U型关系的影响,发现产业智能化是数字化发展的高质量成果的体现,可以使价值链长度的拐点向右移动,有助于价值链的深化。

二、理论分析与研究假设

(一)数字技术对价值链长度的影响

在数字技术发展初期,数字经济规模效应和网络效应还未充分凸显,数字技术对价值链长度的促进作用存在滞后性。随着数字技术进一步发展,数字技术并不从属特定国家和特定行业的特点使其技术溢出效应显著,数字技术打破了交流沟通的时间和空间界限,为全球分工提供了技术支持。数字要素的普遍使用使降低成本效应和提高效率效应更加凸显。数字技术促使更多价值链的参与主体以不同的方式参与到全球分工中来,功能分离和空间分离实施的技术基础得到保证,全球生产活动价值链链长得到延伸。

当数字技术的投入和使用进入“超速”阶段,数字技术和全球经济发展、社会发展之间出现失调,数字技术延伸价值链长度的作用逐渐被削弱。这主要表现在两个方面:一是价值链向“数字价值链”转变。数字技术能够改变生产模式和价值链治理模式,为价值链业务分散程度的降低提供技术支持,从而缩短价值链长度。在生产模式方面,模块化技术带来的技术进步改变了传统的生产工艺、融合了部分生产工序,从而减少了生产环节,驱动生产的“短链化”。对于生产过程的前期,数字技术可以减少新产品的开发周期,帮助企业简化采购流程,机器学习等技术可以弥补人力学习周期过长的不足,有利于企业迅速做好生产准备工作;在生产过程中期,以3D打印技术为典型代表的分布式生产方式,能够将部分项目的生产流程缩短近95%,弱化“功能分离”缩短价值链长度,同时3D技术作为一种柔性生产方式,可以代替一部分人力劳动,为发达国家的制造业回流提供技术基础;在生产阶段的后期,信息和通信技术可以通过提高生产计划、物流、库存管理和设备维护的效率,特别是通过将来自不同组织的数据集成到一个连贯的系统中来优化业务运作[16],实现简化流程和环节缩短价值链长度。在价值链治理方面,数字技术应用的表现之一平台经济改变了价值链的治理模式,使价值链治理模式由传统的消费者驱动或生产者驱动转变为平台驱动[17]。平台驱动模式带来的去中介化使得原有的生产链模式由层层递进的长链条模式变为扁平的网络化模式;同时,已有研究表明,平台企业作为原生数字企业,具有较强的价值捕获能力,平台企业的横向、纵向战略整合加速了行业寡头和垄断趋势的形成[18]。扁平的网络化模式和垄断趋势的形成都会驱动短链化的产生。二是在这阶段经济体不再寻求一贯的扩张发展,部分发达国家以及某些特定行业掌握核心技术反而致力于向价值链高端发展以获得更多增加值,将数字技术应用于价值链安全和价值链韧性的培养和建立。因此,具有数字技术优势的国家和行业更倾向于直接将数字技术应用于改变生产模式和治理模式,避免技术成果的外溢以寻求尽快占据优势地位,并利用数字技术优势实施兼并和垄断、建立进入门槛。企业通过数字技术提高生产率来弥补生产成本和贸易成本后才会选择出口,使得数字技术本身的“逆全球化”特征更加明显。基于此,本文提出以下假设:

H1:数字技术对价值链长度的影响随数字技术水平的提高呈现延伸效应向缩短效应转变的倒U型结构。

(二)数字技术影响价值链长度的机制分析

1.创新效应。创新水平的提升可以提高价值链主体之间的关联程度,从而深化价值链分工,延长价值链长度;由于数字技术对创新水平的影响呈倒U型关系,因此数字技术通过创新效应影响价值链长度。

创新水平的提升能够延长价值链长度体现在以下两个方面:一是创新水平的提升有助于增强价值链关联程度。在企业方面,数字技术在远程交流等方面的应用既为企业间的合作打破时间和空间的限制,也为空间分离提供了可能的技术条件和风险控制渠道。上游企业通过数字技术可以更加便捷地发现下游客户,为客户提供柔性定制服务;下游企业通过数字技术能够寻求到更符合自身要求的供应商;在产业方面,数字技术有助于模糊制造业和服务业的边界,制造业数字化有助于制造业向上下游环节延伸,服务业数字化有助于发展生产性服务业,制造业和服务业的融合可以推动产业链条的延长。二是创新水平的提升有助于做大“蛋糕”,扩大体量。生产组织方式和产出模式的变革创新,可以推动价值链参加主体数量的增加。在企业方面,中小企业利用数字技术深耕细分行业,掌握绝对优势成为隐形冠军。数字技术在电子商务领域的应用既有助于中小卖家参与交易,催生出大批个人店铺,又能帮助“网红”“主播”等职业在社交领域成为一股新兴力量。生产链上参与主体的增加有助于生产链延展。在产业方面,创新水平提升不仅有利于催生出人工智能等新兴行业,促进战略性新興产业高质量发展,也给传统行业带来新的活力。参与主体和活动节点的增加均能促进生产活动的功能分离,扩大经济总量,从而带来价值链的延展。

但是,数字技术作为一种要素加入生产函数,在边际递减规律作用下,持续增加数字要素投入将导致单位投资效用下降[19]。数字技术对创新效应的影响是一个不断演化的过程,呈现“创新潜力滞后—创新融合释放—创新绩效牵制”的倒U型非线性变化轨迹[20]。

2.人力资本效应。人力资本越丰富,参与价值链的优势越明显,生产分工越深入,价值链长度越长,但是数字技术对人力资本水平的影响呈现倒U型关系,因此数字技术通过人力资本效应影响价值链长度。

对于发展中国家而言,劳动力比较优势一直是参与国际分工的切入点之一,发达国家将附加值低的劳动密集型生产环节外包给发展中国家,发展中国家凭借廉价的劳动力资源参与分工获取相应利益[21]。同时,人力资本的“干中学”带来巨大的正外部性,推动发展中国家更好地加入国际分工,延长价值链长度。对于发达国家而言,创新型人力资本有助于获取更多附加值,占据价值链高端环节,将其他环节离岸外包至其他国家,从而延长价值链长度。有关数字技术对劳动力的影响主要分为两种:一种是数字技术的发展对劳动力产生互补效应,数字技术的使用有利于降低成本、提高效率,从而带来规模扩张或产生新的业态,由此增加了对劳动力的需求;另一种是数字技术对劳动力产生替代效应,自动化和智能化应用取代了一部分劳动力岗位,且带来业内竞争的加剧,使得部分企业被淘汰,从而减少了对劳动力的需求。替代效应和互补效应的同时存在导致数字技术对劳动力需求不是线性的,与库兹涅茨提出的工业化进程中经济发展与收入差距的倒U型曲线假说具有相同特征[22]。因此,本文提出以下假设:

H2:数字技术通过创新效应和人力资本效应影响价值链长度。

(三)关于产业智能化的调节作用

产业智能化对数字技术影响价值链长度的调节效应表现在两个方面:一是对倒U型曲线的陡峭程度的影响,曲线越陡峭,说明产业智能化起正向调节作用,反之为负向调节作用。二是产业智能化对拐点的作用,拐点向左移动说明使得“短链化”的拐点提前到来,向右移动说明推迟“短链化”拐点的到来。

產业智能化能够强化数字技术与价值链长度的倒U型关系,并且延迟“短链化”的到来。产业智能化是指应用以工业机器人为主的现代智能化工具和方法,提高生产效率,增强经济水平。产业智能化发展是数字技术的进一步具体应用,是数字经济高质量发展的靶向路径,工业机器人的使用对劳动力的正向调节主要表现为以下两点:一方面,当数字技术水平较低时,数字技术的创新效应和人力资本效应很难发挥作用,此时,工业机器人的使用智能化能够通过提高产品质量促进技术接受度较高的国家、自动化高的行业、竞争激烈的行业的全球价值链攀升,提高价值链长度[23],强化了数字技术对全球分工深化的影响。另一方面,随着数字技术水平的进一步提高,价值链长度达到一定程度时,出于大国竞争形势的影响,价值链发展重点转向安全和韧性,数字技术推动简化工序以及减少外包,此时,智能化水平的劳动替代效应更加明显,发达国家能够使用机器人进行自动化生产减少了外包,加快了外包回流的速度[24],强化了数字技术的“短链化”效应。同时,产业智能化作为信息化和工业化融合的典型表现,产业智能化能够缓解数字技术使用初期的滞后效应,促使从延伸价值链向缩短价值链的拐点向右移动。因此,本文提出以下假设:

H3:产业智能化对数字技术与价值链长度的倒U型结构起正向调节作用,使得拐点向右移动。

三、研究设计

(一)模型设定与变量选取

本文要研究的核心问题之一是探究数字技术对价值链长度的影响,结合相关理论分析,设定以下面板模型:

PLijt=β0+β1lnDIGijt+β2lnDIGijt2+βcZ+μi+μj+μt+εijt (1)

其中i代表不同经济体,j代表行业,t代表时期,被解释变量PL表示一个经济体不同部门的总生产长度,反应价值链的长度,具体测算方法在下文进行详述。lnDIG表示数字技术水平,测算方法也在下文详述。同时,考虑到数字技术对价值链长度的影响未必是线性的,引入数字技术的二次项lnDIG2。Z为控制变量,主要包括经济体—行业—年份三个维度的变量(Zijt)和经济体—年份两个维度的变量(Zit),具体有:(1)出口国内增加值(lnDVA),按照本土效应,一国某行业的国内增加值越大,表明该行业越具有比较优势,从而通过外包等方式进入国际市场,进而影响价值链长度。(2)国内生产总值(lnGDP),一个国家的GDP影响生产工艺的改进,从而改变生产环节的顺序和环节。(3)制造业占比(IND),不同的产业结构使得不同企业在价值链上下游的集聚不同,制造型产业向服务型产业转变有利于企业更接近需求端,从而影响生产阶段。(4)开放程度(OPEN),使用出口占GDP的比重衡量。对外开放程度影响生产在全球不同国家之间的分布,从而影响价值链长度。(5)教育水平(EDU),通过高等教育入学率来衡量,是重要的人力资本相关变量,能够影响专业化水平,促进外包的发生。μi、μj和μt分别为经济体、行业和时间固定效应,ε为随机扰动项。

(二)核心变量测度

1.被解释变量:价值链长度(PL)。从s国的i行业到r国j行业最终产品的增加值的平均生产长度为:

PLvy=V︿BBY︿V︿BY︿(2)

其中V是GN×1的直接增加值系数向量,B=(I-A)-1,是里昂惕夫逆矩阵,Y是GN×1的最终产品列向量。将矩阵PLvy沿着横向相加,可得到前向联系的平均生产长度PLv,衡量不同行业每一单位增加值引致的总产出,表示行业要素投入到最终消费的生产阶段数。前向生产链越长,说明该行业下游生产阶段越多。将矩阵PLvy沿着列向加总,得到一个行业的最终消费品引致的中间投入,即基于后向联系的平均生产长度PLy。后向价值链生产长度衡量了最终产品的单位价值所诱发的所有上游行业的总中间投入。后向生产链越长,最终产品在具有的上游生产阶段就越多。本文将前向联系的生产长度和后向联系的生产长度取平均值,形成本文的被解释变量:

PL=(PLv+PLy)/2(3)

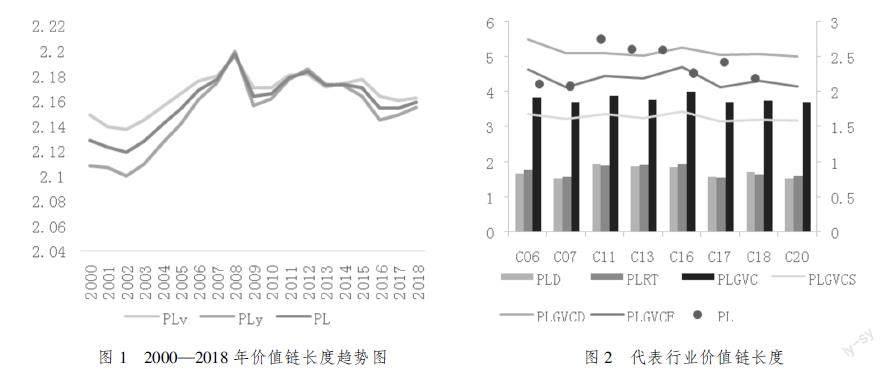

图1显示了2000—2018年前向联系价值链长度、后向联系价值链长度以及两者的均值的变化趋势。以两者均值所代表的价值链长度为例,可以看出2000—2008年,经历了下降之后,总体呈现上升趋势,其价值链长度上升了37%。可能受金融危机的影响,2009年的价值链长度比2008年下降了15%,之后到2018年一直呈现曲折缓慢下降的趋势。从整体来看,2018年和2000年相比,价值链的长度是增加的,表明尽管世界经济的发展趋势是全球化,价值链的趋势是延伸发展,但仍然表现为价值链变短的收缩态势。

图1 2000—2018年价值链长度趋势图 图2 代表行业价值链长度

生产链可以分为三个部分,分别为:PLD表示从一个行业到另一个行业国内生产长度;PLRT表示传统贸易的双边生产长度;PLGVC表示全球生产活动的双边长度。PLGVC又可以分为简单全球价值链PLGVCS和复杂全球价值链PLGVCD和PLGVCF。图2 展示了C06食品饮料烟草、C07纺织及纺织品、C11化学和化学制品、C13塑胶与塑料制品、C16金属制造品、C17电脑电子产品、C18电气设备、C20机动车与挂车半挂车等八个代表性制造业的价值链长度比较。八个行业均是全球价值链长度大于国内价值链长度,复杂价值链长度大于简单价值链长度,这是因为全球活动的价值链涉及不同的国家以及更多的中间品贸易,而将中间品再次投入生产导致多次过境的复杂价值链长度必定大于增加值仅过境一次的简单价值链长度。同时,还可以看出,化学和化学制品行业的价值链长度最长,为290,其次为橡胶和塑料制品的261;纺织和纺织品行业的价值链长度最短,为208,其次为食品饮料烟草行业的211。低技术行业的价值链较短,可能因为其生产技术已经成熟稳定,工序相对简单;而中技术行业的价值链较长,可能因为这些行业多作为中间品,会经过多次跨境再投入生产。

2.解释变量:数字技术(lnDIG)。本文借鉴王彬等(2023)测算产业数字化的方法[25],以投入为导向使用V︿BY︿矩阵测算各经济体各行业的数字技术投入量,V︿BY︿矩阵沿着列向的元素,指各经济体各行业生产要素增加值在各经济体各行业产品生产过程中的来源分布状况,表现为某经济体某行业使用各经济体各行业要素进行生产而产生的增加值。因此,将“高数字强度行业”投入到各行業使用的量即为数字技术使用量,即公式(4):

DIG=∑Ns=1V︿siBsrijYrj (4)

其中i为高数字强度行业。参考Calvino 等(2018)[26]对“行业数字强度”的分类,选定以下行业为高数字强度行业:C17电脑、电子和光学设备、C20机动车与挂车半挂车、C21其他运输设备、C34通讯业、C35信息技术和其他信息服务业、C36金融和保险业、C38科学技术行业、C39管理和支持服务以及C44其他服务业。本文的解释变量采取对数字技术取对数的方式,lnDIG=ln (DIG+1)。

(三)数据来源与处理

本文数据主要来自2000—2018年经济合作与发展组织国家间投入产出表(OECD ICIO Tables)、对外经济贸易大学全球价值链指标数据库(UIBE GVC Index)、世界银行的世界发展指数数据库(WDI)以及国际机器人联合会(IFR)数据库。其中,数字技术指标来源于经济合作与发展组织(OECD)国家间投入产出表,主要用于测算不同经济体不同行业的数字技术使用水平,该投入产出表共包含66个经济体,考虑到数据可得性,本文去掉台湾省,选择65个经济体;共划分为45个行业,其中C01—C05为第一产业,C06—C22为制造业,C23—C45为服务业。价值链长度指标来源于UIBE公布的OECD国家间投入产出表价值链长度,其中包括前向联系生产长度、后向联系生产长度以及前向和后向联系的国内价值链长度、传统贸易价值链长度和全球价值链长度,经济体和行业的选择与OECD国家间投入产出表一致。控制变量中关于出口国内增加值指标来源于UIBE GVC Index,其他控制变量包括稳健性分析中使用的控制变量均来自WDI。调节效应中使用的产业智能化数据来源于IFR,该数据提供国家—行业年份的机器人安装量和保有量。主要变量的描述性统计如表1所示。

四、实证结果分析

(一)基准回归

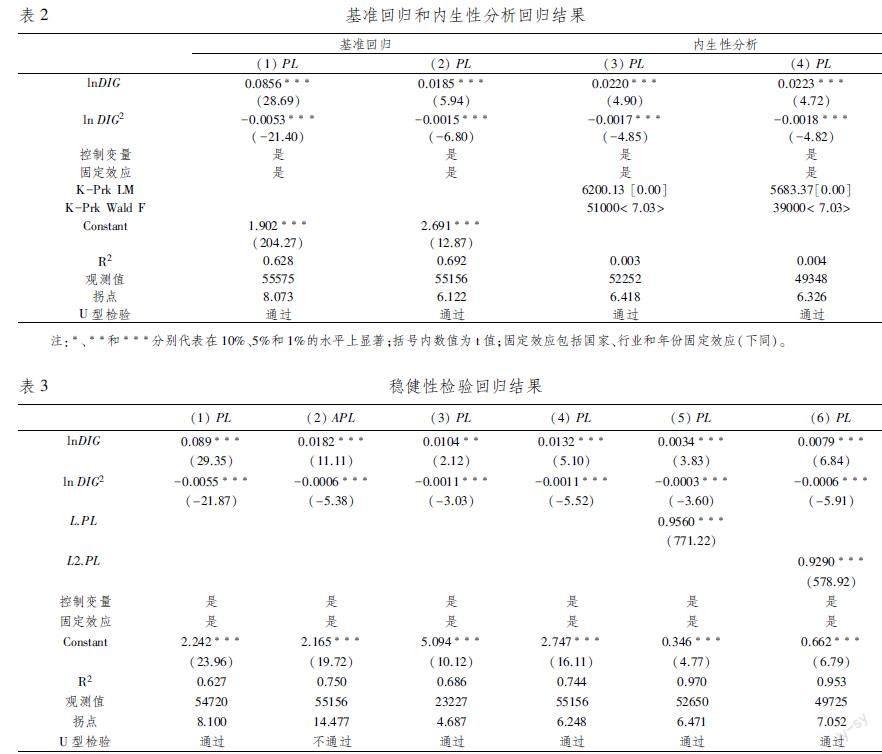

为检验数字技术对价值链长度的影响,对方程(1)进行固定效应检验,控制经济体—行业—年份三个维度。表2报告了数字技术对价值链长度的基本回归结果。表2的列(1)中没有加入控制变量,列(2)加入控制变量,结果显示数字技术的一次项系数为00185,二次项系数为-00015,均在1%的水平上显著。结果显示,数字技术对价值链长度的效应呈现倒U型关系,表明数字技术对价值链“短链化”的影响存在一个阈值,当数字技术的水平未达到阈值,数字技术显著促进价值链延伸,超过临界值后,数字又导致价值链长度变短。为了对数字技术和价值链的倒U型关系进行检验,使用Hanns等(2016)[27]的方法进行检验。每一列底部列出了U型检验的结果,可以看出U型关系仍然存在。检验结果显示,lnDIG的拐点为6122,在取值范围[0,13856]内,即当数字技术水平低于6122时,不断增加数字技术要素的使用会深化价值链连接;而当数字技术水平高于6122时,继续增加数字技术要素的投入使用会带来全球生产的短链化,由此验证了假设H1和假设H2。样本期内大部分经济体的各行业位于拐点左侧,表明当前发展阶段,数字技术的发展进一步促进产业内分工和产品内分工,提高分工复杂度,延伸价值链长度。

在控制变量方面,出口国内增加值的系数在1%水平上显著为正,说明国内增加值可以促进价值链长度延伸,主要是因为国内增加值越高越有利于发挥本土优势进行外包,从而使价值链延长。国内生产总值对价值链长度的系数在1%水平上显著为负,这可能是因为国内生产总值较高的国家多为发达国家,具有较成熟、简化的工序,价值链长度较短。制造业占比的系数在1%水平上显著为正,表明制造业占比越高,价值链长度越长,这可能是因为和服务业相比,制造业的加工生产环节更复杂,生产工序更多。开放水平的系数在1%水平上显著为正,说明开放水平越高,越有可能进行中间品的进口、加工再出口,复杂全球价值链越发达,价值链长度越长。教育水平对价值链长度的影响系数为负,但不显著。控制变量的影响与预期相符。

(二)内生性问题的处理

尽管在基准回归中,已经通过控制国家层面、行业层面、年份层面的控制变量以及三个维度的固定效应等方法减小内生性的影响。为了进一步缓解内生性问题,本文采用滞后期工具变量方法,即以数字技术和其二次项的滞后一阶以及滞后二阶作为当期数字技术及其二次项的工具变量。同时为检验所选取的工具变量的有效性,本文进行相关工具变量检验。回归结果如表2列(3)—(4)所示,列(3)为一阶滞后项作为工具变量的回归结果,lnDIG的系数为00220,在1%水平上显著,lnDIG2的系数为-00017,在1%水平上显著,且通过了Kleibergen-Paap rk LM识别不足检验,在1%的水平上拒绝了原假设“工具变量识别不足”,并且通过了Kleibergen-Paap rk Wald F弱工具检验,检验值51000远大于Stock-Yogo检验10%水平上的临界值703。列(4)报告了二阶滞后项作为工具变量的回归结果,lnDIG的系数为00223,在1%水平上显著,lnDIG2的系数为-00018,在1%水平上显著,同样通过工具变量识别不足检验和弱工具检验。内生性检验的结果再次验证了数字技术和价值链长度的倒U型关系。

(三)稳健性检验

1.更换控制变量

将回归模型的控制变量变为人均国内生产总值的对数(lnPGDP)、服务业占比(SER)以及政府对研发活动的投入(GOV)后,回归结果见表3的列(1),数字技术一次项系数为0089,二次项系数为-00055,均在1%水平上显著。且拐点为810在样本取值范围内,通过U型关系检验。因此,数字技术对价值链长度的倒U型关系是稳健的。

2.更换被解释变量

使用平均生产步长(APL)代替原有价值链长度的指标作为被解释变量,计算方法为前向联系的平均生产步长和后向联系的平均生产步长的均值,结果如表3的列(2)。数字技术一次项系数为00182,二次项系数为-00006,均在1%水平上显著。数字技术对价值链长度的倒U型关系是稳健的。

3.改变样本范围

2008年是价值链发展历程中比较重要的一年,全球金融危机直接引起了价值链的重塑。金融危机对价值链长度的影响主要表现在两个方面:一是金融危机直接造成的破产、停工使生产活动不再连续,价值链出现短暂的停滞;二是各经济体的风险防范意识更加强烈,发达国家采取措施促进制造业回流,发展中国家可能更进一步被锁定在价值链低端,甚至和全球价值链断裂。本文改变实证分析的样本范围,选择金融危机发生之前的2000—2007年进行回归,结果见表3的列(3),数字技术一次项系数为00104,二次项系数为-00011,均在1%水平上显著。通过U型检验,结果是稳健的。

4.缩尾检验

数据测算过程中可能存在一定的误差导致变量中存在异常值。为了解决这一问题,本文对解释变量和被解释变量采取1%、99%分位数缩尾处理并再次回归,回归结果见表3的列(4)。其中,数字技术一次项系数显著为-0029,二次项系数显著为0007,拐点为254,在样本取值范围内,通过U型检验。因此数字技术对价值链的倒U型关系是稳健的。

5.动态效应检验

考虑到数字技术的解释变量对价值链长度的影响可能存在滞后性,选取价值链长度的滞后一期(L.PL)和滞后两期(L2.PL)作为解释变量,引入方程进行回归,同样进行国家、行业和年份多维控制,回归结果见表3的列(5)和列(6)。可以发现,价值链长度滞后一期估计系数为0948,通过1%水平上显著性检验;数字技术的估计系数为00034,数字技术二次项的估计系数为-00003,通过1%水平上显著性检验。价值链长度滞后两期的估计系数显著为正,数字技术滞后一期和滯后两期的系数分别显著为负数和正数,通过U型检验。说明价值链长度存在累计效应,数字技术对价值链的影响仍然与前文结果一致,具有稳健性。

(四)异质性分析

1.行业异质性分析

样本中包括45个行业,其中C01—C05为农林牧渔和采矿业,C06—C22为制造业,C23—C45为服务相关行业。数字技术对不同行业价值链长度影响也不同。对三个行业分别进行回归,结果详见表4。结果显示,第一产业中数字技术要素的投入水平和价值链长度呈负相关,这说明数字技术的提升能够缩短这些行业的价值链长度,这可能是因为传统产业的生产要素相对比较落后,数字技术带来的技术进步促使技术更新迭代,从而精简了生产流程。比如数字技术赋能农业的机械化生产和集约化运营,使得农业生产的种植采摘流程简化,甚至与接下来的物流运输环节无缝衔接,缩短了产业链。数字技术对制造业价值链长度的系数显著为正,数字技术二次项和制造业价值链长度之间的系数不显著,说明数字技术的发展促进制造业价值链的延伸。这可能是因为数字技术的发展有利于制造型企业提高生产效率,降低生产成本,为制造型企业与上下游企业建立更多的联系、参与更多的生产环节提供技术支撑。在服务业方面,数字技术一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,且拐点为5596,在样本区间[013809]中,所以数字技术和服务业价值链长度呈现显著的倒U型关系,与整体样本一致。这可能是因为在数字技术发展初期,数字技术整合了服务业各种分散的资源,将低频需求的服务集合起来形成规模效应,从而延伸了服务业价值链,随着该技术在此行业内普及,企业不再将该技术致力于业务扩张,而是寻求更多的增加值获取,价值链长度由延伸向缩短转变。

2.价值链类别差异性分析

根据生产链的定义,生产链长度可以分为国内价值链长度、传统贸易价值链长度和全球价值链长度,且分别使用数字技术对这三种价值链长度进行回归,结果见表5。结果表明,数字技术与国内价值链的长度呈负相关,当数字技术水平越高,国内价值链长度就越短,这可能是因为数字技术刚发展时,由于国内市场更易于数字技术的应用使得生产的工艺流程创新,交流的便利性使得区域间的合作更加紧密,导致价值链缩短。同时,数字技术打破了时间和空间的界限有助于生产运营活动在更广泛的空间中进行,使得企业致力于全球价值链的发展;数字技术发展与传统贸易价值链长度之间呈现显著的倒U型关系,即数字技术先促进价值链的延伸再导致价值链缩短;数字技术与全球价值链长度呈U型关系,当数字技术小于5759时,数字技术的发展促使全球价值链的缩短,当数字技术大于拐点值,数字技术的发展使得全球价值链长度延长。这是因为在数字技术发展初期,更多的发达国家更多地占据数字技术优势地位,建立进入门槛,将数字技术水平较低的发展中国家俘获在价值链低端,使其拥有较短的价值链长度。随着数字技术的发展,其降低成本效应和提高效率效应开始凸显,不同经济体均利用数字技术参与全球生产,由此使得价值链长度延伸。

五、进一步研究

(一)数字技术影响价值链长度的机制检验

前文考察了数字技术对价值链长度的影响效应,为了进一步揭示数字技术影响价值链长度的路径,本文借鉴Edwards 和Lambert(2007)的方法使用中介效应模型进行检验[28],具体见公式(5)—(6)。

PLijt=γ0+γ1lnDIGijt+γ2lnDIGijt2+γ3M+γ4lnDIGijt×M+γcZ+μi+μj+μt+εijt(5)

M=δ0+δ1lnDIGijt+δ2lnDIGijt2+δcZ+μi+μj+μt+εijt (6)

根据前文理论分析,选用创新水平(INNOV)以及人力资本水平(LAB)作为中介变量。公式(5)可以检验出价值链长度与数字技术一次项、二次项、作为中介的创新水平和劳动力水平以及数字技术和中介变量交互项之间的效应;公式(6)可以检验出数字技术对创新水平和劳动力水平的非线性关系。对于创新水平的衡量,本文采取企业和居民申请的项目之后取对数来测算;人力资本水平使用劳动者人数占总人口的比例来测算。创新水平的中介效应回归结果见表6的列(1)—(2)。可以看出数字技术与创新水平之间呈倒U型关系,纳入INNOV及其与DIGE的交互项后, INNOV的系数显著为正,交互项显著为负数,表明创新水平能促进价值链长度延伸,数字技术通过与创新水平的倒U型关系影响价值链长度,但是数字技术和创新的交叉项与价值链长度的关系不显著,创新与价值链长度的关系不受数字技术的影响。人力资本水平的中介效应回归结果见表6的列(3)—(4)。列(3)结果显示,数字技术一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表明数字技术和劳动力水平之间存在倒U型关系。列(4)的結果纳入了人力资本水平和数字技术的交互项,人力资本水平对价值链长度起正向促进作用。本部分研究表明创新水平和人力资本水平是数字技术影响价值链长度可能的中介变量。

(二)产业智能化的调节效应检验

为了验证假设H3,探究产业智能化在数字技术影响价值链长度中所发挥的作用,本文构建了以下模型:

PLijt=γ0+γ1lnDIGijt+γ2lnDIGijt2+γ3lnDIGijt×lnROBit+γ4lnDIGijt2×lnROBit+γcZ+μi+μj+μt+εijt(7)

其中,i代表不同经济体,j代表行业,t代表时期,本文将65个行业分为第一、第二和第三产业,使用国际机器人联合会(IFR)数据库中的工业机器人保有量(ROB)来定义产业智能化水平。调节变量在U型关系中的调节作用表现在两个方面:一是曲线斜率的变化,利用lnDIGijt×lnROBit和lnDIGijt2×lnROBit的系数表示,当前者和后者的系数分别显著为负数和正数时,表明产业智能化对数字技术和价值链长度的U型关系有加强作用,产业智能化水平越高,数字技术和价值链长度之间的U型关系越陡峭;相反,当系数分别显著为正数和负数时,说明产业智能化对两者的U型关系有削弱作用,产业智能化水平越高,数字技术和价值链长度之间的U型关系越平坦。二是曲线拐点的移动,当γ1γ5-γ2γ4>0时,拐点向右移动;当γ1γ4-γ2γ3<0时,拐点向左移动。表6的列(5)报告了全部样本产业智能化的调节效应检验结果。结果显示,lnDIGijt×lnROBit的系数显著为负,lnDIGijt2×lnROBit的系数显著为正,说明U型关系变得陡峭。在拐点之前,产业智能化加强了数字技术延伸价值链长度的影响;在拐点之后,也加强了数字技术缩短价值链长度的影响,即产业智能化强化了数字技术的短链和延长链的效应。同时,γ1γ4-γ2γ3>0,拐点向右移动,说明产业智能化推迟了价值链长度由延伸向缩短的转变,由此可见,产业智能化的调节作用是一致的。产业智能化不仅推迟了数字技术导致短链化的拐点,还强化了数字技术对价值链长度影响的程度。

六、结论和建议

本文利用2000—2018年65个经济体的面板数据,检验了数字技术和价值链长度的非线性关系,分析了不同行业和不同类型价值链从缩短到延伸的拐点,探讨了产业智能化和创新水平对数字技术—价值链长度关系的调节效应,并进行了地区异质性分析。主要结论如下:第一,数字技术与价值链长度之间存在倒U型关系,在使用工具变量、更换控制变量、更换被解释变量、更换样本范围、缩尾检验和动态效应检验之后,倒U型关系依然稳健。这说明,数字技术的发展能够促进全球生产分工,延伸价值链长度。第二,不同行业以及不同价值链类型的倒U型关系具有异质性,数字技术对不同技术水平的制造业和不同的全球价值链长度的影响也不同。第三,数字技术通过创新水平和人力资本水平影响价值链长度变化,产业智能化能够促进价值链延伸,并且使得价值链由延伸向短链化转变的拐点向右移动,有利于全球价值链的复杂化和深化发展。

基于以上结论,对我国经济发展提出以下政策建议:第一,继续强力发展数字技术,更加深入地参与国际分工,通过促进价值链长度延伸来获取更多增加值[29]。这不仅需要加强计算机、信息技术等基础数字技术行业的发展,也需要发展其他高强度数字技术行业,比如交通工具、金融和保险以及科学技术等行业。第二,遵循差异化原则,根据具体情况实施不同政策。对于处在延伸效应的行业和地区,引导数字技术和价值链深化的同步发展;对于处于缩短效应的行业和地区,对数字技术发展进行结构性调整,实现数字技术和深化全球价值链的协调均衡发展[30]。第三,强化数字技术的高质量发展及数字技术应用的成果产出。推动数字技术向数智化方向发展,积极推动工业机器人的高渗透率,加强人工智能在各行业的应用。

参考文献:

[1] 张辉,吴尚,陈昱.全球价值链重构:趋势、动力及中国应对[J].北京交通大学学报(社会科学版),2022,21(4):54-67.

[2] 周禛.全球产业链重构趋势与中国产业链升级研究[J].东岳论丛,2022,43(12):129-136.

[3] MilbergW, Winkler D. Trade Crisis and Recovery: Reconstruction of Global Value Chain Policy Research[R]. Working Paper,2010.

[4] 宋怡茹,喻春娇,白旻.中国高技术产业如何参与全球价值链重构?[J].科学学研究,2021,39(9):1564-1573+1603.

[5] Karishma, B. Digital Technologies and “Value” Capture in Global Value Chains: Empirical Evidence from Indian Manufacturing Firms[R].WIDER Working Paper, 2019.

[6] 沈國兵,袁征宇.互联网化对中国企业出口国内增加值提升的影响[J].财贸经济,2020,41(7):130-146.

[7] 齐俊妍,任奕达.数字经济发展、制度质量与全球价值链上游度[J].国际经贸探索,2022,38(1):51-67.

[8] 戴翔, 张雨, 刘星翰. 数字技术重构全球价值链的新逻辑与中国对策[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2022(1): 116-129+207.

[9] Wang Z, Wei S J, Yu X D. Characterizing Global Value Chains: Production Length and Upstreamness[R].NBER Working Paper,2017.

[10]马风涛,李俊.制造业产品国内增加值、全球价值链长度与上游度——基于不同贸易方式的视角[J].国际贸易问题,2017(6):129-139.

[11]黄新飞,彭杰,赵一佳.贸易自由化、全球价值链与资源配置效率[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2022,24(2):48-60+147.

[12]赵晓斐,何卓.数字服务贸易壁垒与价值链长度[J].中南财经政法大学学报,2022(3):139-150.

[13]刘宇英,盛斌.数字经济与全球价值链国内链长[J].财经研究,2023,49(4):35-49.

[14]杨仁发,郑媛媛.数字经济发展对全球价值链分工演进及韧性影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(8):69-89.

[15]余南平,栾心蔚.国际政治经济竞争范式的转变:从全球价值链到战略价值链[J].欧洲研究,2023,41(4):79-102+7.

[16]隋小宁.数字化对企业生产环节和价值运作活动的影响分析——以制造企业为例[J].商展经济,2020(14):64-67.

[17]郭周明,裘莹.数字经济时代全球价值链的重构:典型事实、理论机制与中国策略[J].改革,2020(10):73-85.

[18]匡爱平,汪明峰,张英浩.数字化重塑全球-地方互动的研究进展与展望[J].地理科学进展,2023,42(2):380-391.

[19]罗瑾琏,王象路,耿新.数字化转型对企业创新产出的非线性影响研究[J].科研管理,2023,44(8):1-10.

[20]唐要家,王钰,唐春晖.数字经济、市场结构与创新绩效[J].中国工业经济,2022(10):62-80.

[21]李静.初始人力资本匹配、垂直专业化与产业全球价值链跃迁[J].世界经济研究,2015(1):65-73+128.

[22]郑丽琳,刘东升.机器人应用与劳动力就业:替代还是互补?——基于22个经济体数据的经验分析[J].统计研究,2023,40(3):126-138.

[23]周洺竹,綦建红,张志彤.人工智能对全球价值链分工位置的双重影响[J].财经研究,2022,48(10):34-48+93.

[24]刘灿雷,张静,高超.中国产业智能化与智能产业发展——政策驱动视角[J].南开经济研究,2023(7):126-145.

[25]王彬,高敬峰,宋玉洁. 数字经济对三重价值链协同发展的影响[J].统计研究,2023,40(1):18-32.

[26]Calvino F, Criscuolo C, Marcolin L, et al. A taxonomy of Digital Intensive Sectors[R]. OECD Science,Technology and Industry Working Papers, 2018.

[27]Haans R, Pieters C, He Z. Thinking About U: Theorizing and Testing U-and Inverted U-Shaped Relationships in Strategy Research[J]. Strategic Management Journal, 2016,37(7):1177-1195.

[28]Edwards J, Lambert L S. Methods for Integrating Moderation and Mediation: A General Analytical Framework Using Moderated Path Analysis[J]. Psychological Methods,2007,12(1):1-22.

[29]伦蕊,郭宏,蒲小梅.国际生产短链化的行业表现、现实影响与中国应对[J].经济纵横,2023(2):63-72.

[30]王家荣,陈锦然,李陈华.流通业数字化投入与国内价值链分工深度[J].商业经济与管理,2023(12):22-36.

Digital Technology and the Length of Value Chain: Stretching or Shortening

SUN Wenting1ab,GAN Qinghua2

(1.Nanjing University,a.Yangtze River Delta Economic and Social Development Research Center,

b.School of Business,Nanjing 210093,China;2.School of Economics and Management,

Southeast University,Nanjing 211189,China)

Abstract: This paper empirically investigates the relationship between digital technology and value chain length based on the 2000-2018 OECD inter-country input-output tables and UIBE GVC Index database. It finds that there is an inverted U-shaped relationship between digital technology and the length of the value chain. That is, digital technology has a lag effect in the early stages of development, which subsequently leads to the extension of the value chain. When the development volume is too large, development imbalances will lead to the shortening of the value chain. The level of innovation and the level of human capital play a positive role in promoting the length of the value chain, and digital technology affects the length of the value chain through an inverted U-shaped relationship between the level of innovation and the level of human capital. At the same time, the impact of digital technology on the length of value chain is heterogeneous due to the different industry characteristics and value chain types. The moderating effect shows that, as a high-quality manifestation and achievement display of the application and development of digital technology, industrial intelligence plays a positive regulatory role in the inverted U-shaped relationship between digital technology and value chain length. When the level of industrial intelligence is high, the curve will become steeper and the inflection point will be delayed. Promoting the high-quality development of digital technology will help the further development of the global value chain.

Key words:digital technology; the length of value chain;shortening of value chain;inverted U-shaped curve

(責任编辑:赵春江)