地缘政治回归进程中的非传统安全研究:十年评估与未来议程∗

2024-03-20李开盛

李开盛

【内容提要】 非传统安全研究反对国家中心主义与国际关系中的零和思维,与强调国家间竞争甚至对抗关系的地缘政治具有难以调和的内在张力。然而,当前世界正处于自冷战结束以来地缘政治回归且不断强化的时期:美国视中国为系统性竞争对手并在“印太战略”名义下采取广泛的对华遏制措施,俄乌冲突成为冷战结束以后规模最大的一次地区战争,世界还见证了新一轮巴以冲突的突然爆发。地缘政治的回归对非传统安全领域产生了深刻的影响,原来更多强调合作与非零和关系的国际贸易、环境保护、科技合作、能源安全等非传统安全议题,越来越被传统安全逻辑所影响、扭曲甚至控制,非传统安全议题成为大国博弈工具,非传统安全合作举步维艰。通过检视自2014 年以来的中国非传统安全研究成果可以发现,少量成果意识到了非传统安全问题的“传统安全化”,但多数研究仍然对非传统安全概念与范式抱有过度乐观的期待,对地缘政治的回归重视不够,对非传统安全及其研究所受到的影响估计不足。根据总体国家安全观统筹传统安全与非传统安全的要求,未来的非传统安全研究必须更具现实感和针对性,通过重新发现安全事实和完善分析框架,强化对地缘政治变量的重视,进一步提升自己的学术意义与现实价值。

非传统安全研究的演进与地缘政治的起落密切相关。在冷战结束后地缘政治进入低潮期时,强调经济、社会、文化、环境等议题的非传统安全研究开始大规模进入国际安全研究视野并成为热门话题。特别是在中国,非传统安全已发展成为专门的研究领域和学科,而不是像西方学术界那样仅以“非传统安全思想”的身份分散在相关议题研究之中,①廖丹子:《中国非传统安全研究40 年(1978—2017):脉络、意义与图景》,《国际安全研究》2018 年第4 期,第18 页。以余潇枫为代表的一批中国学者正在建构起雄心勃勃的研究议程,并提出基于中华文化传统、从整体上应对非传统安全议题的和合主义理论范式。可以说,中国非传统安全研究响应了总体国家安全观有关“既重视传统安全、又重视非传统安全”的要求,②《习近平著作选读》(第一卷),人民出版社2023 年版,第235 页。成为中国安全研究甚至是整个国际关系研究的一抹亮色。然而,总体国家安全观提出十年来,中国非传统安全研究所赖以兴盛的国际环境正在发生深刻的变化,即以大国博弈为突出特征的地缘政治正在强势回归,其突出表现就是美国对华系统性打压和俄罗斯与西方之间地缘矛盾逐步上升直至爆发俄乌冲突。对此,2022 年版美国《国家安全战略》强调:“地缘政治竞争、民族主义和民粹主义使得合作更为困难,要求我们以新的方式思考并采取行动。”③National Security Strategy, The White House, October 12, 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf, p. 6.中共二十大报告在指出和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡的同时,用了更多的篇幅强调人类社会所面临的各种风险与挑战,如“恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重,和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重”,明确宣布“世界进入新的动荡变革期”。④习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022 年版,第26、60 页。

然而,这种地缘政治场景转换如何影响非传统安全领域,以及如何从深层次影响我们对非传统安全的研究,仍没有引起学界的充分重视。不少成果确实注意到地缘政治博弈日益激烈,传统安全与非传统安全相互交织,⑤余潇枫:《跨越边界:人类安全的现实挑战与未来图景——统筹传统安全与非传统安全解析》,《国家治理》2022 年第Z1 期,第14 页。但更多的是强调传统安全的“非传统化”,⑥谢贵平、章雅荻:《和合共治:外部非传统安全威胁应对的中国智慧与探索》,《西南政法大学学报》2023 年第1 期,第97-99 页。即主要从一个积极的角度看待地缘政治对非传统安全的影响,认为非传统安全的地位以及研究的重要性在进一步突出。一些最新成果意识到“当下世界局势混乱焦灼”,但主要是从解决“前景性恐慌”的视角提出“广义安全论”等价值性引领方案,没有注意到地缘政治回归在安全领域引起的深层次变化,也没有就现实挑战提出有针对性的解决方案。①余潇枫、王梦婷:《“全球安全倡议”:人类安全的“前景图”》,《国际安全研究》2023 年第1 期,第13 页。类似成果可参阅余潇枫:《人类安全算法“升级”:战争—竞争—竞合—和合》,《国家安全论坛》2023 年第2 期;余潇枫:《广义安全的本体、视界与范式:“关系和合度”解析》,《国际安全研究》2024 年第1 期。少数成果意识到大国越来越倾向于使用非传统手段解决传统安全难题,使用传统安全思维应对非传统安全问题,但又有否定非传统安全的怀疑论倾向,甚至提出传统和非传统的“二分法”可能不再适用于研判国家安全的现实重大威胁。②傅小强、韩立群:《非传统安全对国家安全的影响趋势研究》,《国家安全研究》2022 年第2 期,第88、103 页。总的来看,中国的多数非传统安全成果对地缘政治因素的关注是不充分、不系统的。这些研究成果充满了以天下和合为取向的强烈价值关怀,这一方面使得其对相关的新兴问题、思想和研究方法保持着难得的敏锐性,另一方面也可能导致其陷入一种学术话语的自我循环,从而缺乏对外在地缘政治变化的足够关注以及对自身研究范式的反思性声音。考虑到安全研究离不开国际环境变化这一大的背景,特别是地缘政治的强化显然有利于强化传统安全研究的地位,非传统安全研究更有必要对当前的地缘政治回归进行系统分析,正视其消极影响并制定正确的回应策略,克服地缘政治因素可能对其未来生存基础、研究范式以及议程构成的重大隐患。

一 地缘政治的强化及其对安全研究的影响

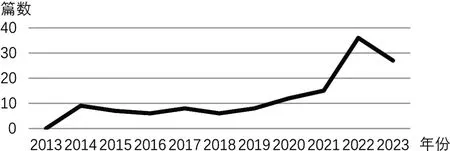

人类知识必须反映现实变化。理论的能动性是存在的,但在受到国际无政府结构、大国权力兴衰以及各类地缘政治矛盾影响驱动的国际安全领域,尽管知识界发明了现实主义、建构主义、女性主义甚至是后现代主义等各种安全研究范式,但目前很少有证据表明安全知识与范式的出现在多大程度上改变了安全现实。相反,更常见的情况是安全现实的变化往往导致了理论的变化与兴衰。20 世纪末期和21 世纪前十年早期非传统安全研究成果的大量出现,就是人口变化、气候变化与增长的食物及能源需求等安全挑战的结果。③J. Jackson Ewing and Mely Caballero-Anthony, “Assessing the Emergence of Non-Traditional Security Studies,” in Alistair D. B. Cook and Tamara Nair, eds., Non-Traditional Security in the Asia-Pacific: A Decade of Perspectives, Singapore: World Scientific Publishing, 2021, p. 6.对非传统安全研究来说,关键挑战在于这些年来地缘政治从冷战结束伊始的消退开始回归。正如有学者所指出的那样:“随着2008 年全球金融危机的爆发,那个曾经被誉为‘流金岁月’的经济全球化时代戛然而止,随之而来的是世界性的经济衰退、地缘政治竞争的复兴、国家安全的回归及各种反体系运动的兴起。”①王正毅:《地缘政治竞争为何复兴?》,《国际政治研究》2023 年第6 期,第12 页。十多年已经过去,时间已经证明这种地缘政治强化不是暂时性的、地区性和偶发性的,而是长期性的、全球性的和结构性的。特别是当前以热战形式体现的俄乌冲突和美国全方面的对华遏制,反映出世界已经进入一个新的地缘政治时代。对此,中共二十大报告称之为“世界进入新的动荡变革期”,②习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022 年版,第26 页。而美国国务卿安东尼·布林肯(Antony J. Blinken)则公开宣称后冷战时代已经结束,现在处于大国“激烈竞争”的早期阶段。③“Secretary Blinken Outlines the Power and Purpose of American Diplomacy in a New Era in Speech at Johns Hopkins SAIS,” U. S. Department of State, September 13, 2023, https://www.state.gov/secretary-blinken-outlines-the-power-and-purpose-of-american-diplomacy-in-a-new-era-in-speechat-johns-hopkins-sais/.对于地缘政治的回归,学界事实上也有整体上的感知。笔者对中国知网相关文章进行检索,④中国知网,https://www.cnki.net/,2024 年1 月5 日检索。发现2020 年以来,标题中含有“地缘政治风险”的文章显著上升(参见图1),这从一个侧面反映了这一论点。

图1 中国知网近年来有关“地缘政治风险”文章情况

(一)地缘政治的回归对国际安全治理的影响

地缘政治的回归直接改变了国际权力与安全领域。在对“后冷战时代”是否结束以及“后后冷战时代”如何定义的问题上尽管还存在争议,但一个主要特征已经非常明显,那就是权力与安全议题重新占据国际政治的首要议程,国际安全治理所依赖的一系列条件已经大大弱化,面临的挑战则大大增加,主要体现在以下三点:

第一,国际权力分布呈现出既非单极、又非两极与多极的流变状态,从而难以为国际安全治理提供稳定的权力架构。在国际无政府状态下,要实现稳定的安全治理,就必须有相应的稳定权力结构支持。但当前国际权力分布恰恰处于“什么都不是”的流变状态:俄罗斯因俄乌冲突被西方全面制裁、日欧在美国的利诱与强压下日益失去战略自主性等因素使得多极化趋势受到挑战;美国霸权受到国内政治极化与中国崛起以及“全球南方”兴起的挑战,单极世界更加遥远;与此同时,中国仍不具备与美国平等的实力,因而两极格局也难以在近期内形成(近来一些学者主张世界进入两极格局,①刘胜湘、胡小芬:《国际格局的两极态势与中国中东战略的选择》,《国际展望》2017年第5 期;阎学通:《2019 年开启了世界两极格局》,《现代国际关系》2020 年第1 期;等等。但实际上不仅中国的综合实力仍然与美国存在较大差距,而且美国在动员盟伴体系方面所表现出的强大能力也表明,中国还远没有达到可以与美国全面抗衡的地步)。这种流变状态使得稳定的安全治理难以进行,不确定性成为各方研判国际形势的关键词,各类地缘政治矛盾上升为重大冲突的可能性因此大增,俄乌冲突、最新一轮巴以冲突从根本上看都是安全治理失效的残酷表达。

第二,军事同盟的强化由量变走向质变,进一步催生地缘政治冲突并加剧了安全治理架构的畸形化。冷战结束后,西方主导的军事同盟不仅没有解散,而且一直在强化,其典型就是北约东扩与美国不断重新界定其与亚洲盟友的关系,以便针对中国开展部署。但这种强化由量变到质变是近十年来才有的事情:在欧洲,主要体现为进入21 世纪第一个十年末期,北约东扩开始触及俄罗斯底线,即北约试图邀请原苏联加盟共和国加入。事实上,也正是在2008 年北约意欲接纳格鲁吉亚和乌克兰后,俄罗斯才意识到北约不可能真正视俄罗斯为一个平等的安全伙伴,如果不采取武力反击,北约不会尊重俄罗斯一再画下的安全“红线”。②吴文成:《从科索沃战争到乌克兰危机:北约东扩与俄罗斯的“战略觉醒”》,《俄罗斯东欧中亚研究》2022 年第3 期,第5 页。这种北约行为与俄罗斯认识的变化正是2008 年俄格战争和2022 年初爆发俄乌冲突的深层次原因。在东方,这种质变主要体现为北约的亚太化和美国开始推动双边同盟体系向多边同盟体系转变。北约在2014 年与日本签订个别伙伴合作计划,在2019 年峰会通过的《伦敦宣言》中称“中国不断增长的影响力及其国际政策对北约既是机遇又是挑战,需要北约作为一个同盟共同应对”,③London Declaration, NATO, December 4, 2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm.已明确表明北约这一关注欧洲的军事同盟已开始将触角延伸到亚太地区。另外,美国为了使其亚太双边条约体系产生更大效能,一直致力于推动双边合作向多边合作转化。这种愿望终于通过美日韩2023年8 月戴维营峰会得以实现,美日菲、美日澳菲等机制也在酝酿之中。正是由于这些同盟合作强化的加持,2023 年菲律宾开始空前频繁地在南海向中国挑衅。除了触发冲突外,军事同盟的强化还使得地区集体安全机制的尝试变得更加遥不可及,朝核问题六方会谈已经搁置多年,当前的“南海各方行为准则”(COC)谈判也因为美国干扰而迟迟难以完成。特别是在欧洲,有学者注意到,“同九年前克里米亚危机和顿巴斯冲突时相比,欧洲对待俄罗斯、乌克兰的态度已经发生质变,正在全力以赴支持乌克兰同俄罗斯‘战斗到底’,自己也与俄在经济、政治、军事、社会等方方面面‘脱钩’,走向全面对立。这背后,是冷战后欧洲地缘政治观念的一次根本性嬗变”。①赵晨等:《乌克兰危机促使地缘政治重返欧洲议程中心》,《世界知识》2023 年第16 期,第14 页。

第三,大国博弈特别是美国对华打压从高政治领域向低政治领域扩散,零和逻辑正在成为安全治理的主要逻辑。从奥巴马时期开始酝酿,经过特朗普和拜登时期的反复调整,美国已确定把中国视为“最严重的地缘政治挑战”。②National Security Strategy, The White House, October 12, 2022, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf, p. 11.正因如此,尽管有俄乌冲突拖后腿以及突然爆发的巴以冲突,美国仍然坚持推进美日韩安全合作以及强化美菲同盟等战略战术布局,并在“印太战略”的名义下极力拉拢印度加入遏华大联合,这就使得原本是经济发展最为迅速的亚太地区逐渐被笼罩上浓厚的地缘政治阴影。与此同时,由于当前中国远不同于冷战时期的苏联,美国认识到不能单纯依靠武力或意识形态遏制中国,而是采取了包括科技脱钩、贸易制裁等综合性手段,特别是通过所谓的“技术地缘政治逻辑”削弱中国产业链地位、拉拢盟友建构技术遏制联盟,③秦渝斌、江天骄:《拜登政府对华技术地缘政治竞争——限度与应对》,《国际展望》2023 年第3 期。这就推动国际关系事务中出现“小院高墙”、经济科技甚至人文议题泛政治化和泛安全化的趋势,零和逻辑进一步蔓延到非传统安全领域,大大毒害了安全治理的气氛。受此影响,甚至是一些与中美博弈没有关系的领域或议题也受到地缘政治逻辑的侵蚀。例如,“随着近年来大国战略竞争态势对澳外交政策的影响不断加深,澳大利亚更多地从地缘政治和战略竞争的视角看待南极事务。澳大利亚将南极国际治理与全球地缘政治变革相关联,在延续其南极国家利益、追求南极主权声索权益的基础上,通过加强南极外交、强化南极能力建设、增强在南大洋的海上存在等路径,试图巩固其在南极国际事务中的地位”。①郑英琴:《地缘政治变局与澳大利亚南极政策新动向解析》,《亚太安全与海洋研究》2023年第3 期,第111 页。

(二)地缘政治的回归对非传统安全领域的影响

由于上述地缘政治事实与逻辑的强化,安全研究的对象、议题以及安全关系等不可避免地受到冲击而发生改变,进而对非传统安全研究造成影响。为此,有必要基于整个安全研究的框架,对地缘政治回归在安全事实与逻辑方面引发的后果进行评估。概括起来,这些后果体现在如下方面:

第一,非国家主体的角色降低,国家的地位与作用被重新强调。国际组织、跨国公司、非政府组织和恐怖团体等非国家主体的大量出现并发挥作用,曾是国际安全领域的一个重要现象,也得到了非传统安全研究的大力推崇,它们事实上也发挥了一定的作用。目前,这些行为体仍然存在,但其作用是在下降而非上升,其原因包括:一是地缘政治是以国家为单位的,无论是军事同盟还是权力博弈,其载体只能是国家而不是非国家组织。二是逆全球化现象加剧了对全球治理的失望感,民粹主义的兴起则使得人们对国界以外利益的兴趣和重视进一步下降。②有学者提出了民粹宗教的概念,认为全球性民粹政治思潮的形成,无不基于各国宗教的不同信仰方式而得以建构与强化,而民粹宗教及其意识形态实践的结果,就是又把国家主义给带回来了。参见李向平:《“神权民主”与“新国家主义”——当代国际政治中的“民粹宗教”》,《国际政治研究》2017 年第5 期。三是在国际环境中各种不确定性增加的情况下,拥有传统权威以及垄断了暴力工具的国家也很自然地成为更优先选择,人们更倾向于把解决问题的主要希望从非国家实体转移到国家身上。在这种背景下,国家作用被重新强调,国家边界进一步固化,非国家主体的作用则相应下降。突出的表现是在气候变化领域,特朗普执政时美国退出《巴黎协定》,拜登上任后又重新加入并专门任命气候变化特使,都反映了国家在这一领域的强大干预力。2023 年,非政府组织一如既往地参加了在迪拜举行的联合国气候变化大会,但其作用不再像以前那样被外界关注和强调。

第二,高政治议题地位上升,低政治议题依然突出但地位下降。所谓高、低政治议题在任何时代都是存在的,关键是何者被置于首要议程。在非传统安全勃兴时期,虽然权力与安全等高政治议题时有爆发,但总体上非传统安全议题被认为是突出且紧急的议题,如1997 年的东亚金融危机、2001 年打击恐怖主义以及各国合作应对全球气候变暖等。然而,很大程度上是由于大国博弈的烈度上升,特别是美国面对中国的崛起把维护自身霸权放在最重要的位置,高政治议题再度占据国际安全的首要议程。贸易、科技、金融、环境等低政治议题仍然突出,但多数都被美国当作打压中国的手段,其重要性由“目的”退化成“工具”。一段时间内,中国外交中比较多地强调地区非传统安全的应对与合作,以对冲美国主导的同盟体系。①Xue Gong, “Non-traditional Security Cooperation between China and South-east Asia:Implications for Indo-Pacific Geopolitics,” International Affairs, Vol. 96, No. 1, 2020.这事实上是尝试以低政治议题超越高政治议题,但不幸的是美国秉持的仍然是冷战思维。当然,为了给自己的政策增加合法性,美国宣称这是一场自由、开放的国际秩序与“压制式”的国际秩序之间的竞争。但美国为了压制中国甚至不惜通过“小院高墙”组建排斥中国的产业链、通过制裁以及产业干预政策等打压中国发展权利,恰恰都是与其所宣称的自由、开放背道而驰的。而且,美国有着超强的国际动员能力,垄断了西方世界的话语权,这使得它能够在塑造国际安全议程方面发挥更大的作用。

第三,传统安全和非传统安全边界弱化,非传统安全的“传统化”趋势更加突出。非传统安全研究领域之所以形成并得到重视,一个前提是这一领域在冷战结束以后的一段时间内,获得了相对于传统安全的一定自主地位,在传统安全与非传统安全之间划出了比较明显的边界。这种自主地位的形成是以传统安全挑战受到抑制为前提的,即国家面临的主要是传统政治与军事手段往往难以应对的经济、能源、气候等方面的挑战,因此乐意让非国家主体如国际组织和非政府组织发挥更大作用。即使是政府试图发挥作用,也比较尊重这些非传统安全领域的自身逻辑,如尊重经济规律、市场逻辑以及气候变化的事实等。但不幸的是,由于许多国家特别是掌握强大资源的美国现在把高政治议题提上主要议事日程,国家就倾向于把更多的资源用于应对高政治议题。对任何一个国家来说,安全资源相对于安全目标总是处于稀缺状态,打破非传统安全与传统安全的边界,从非传统安全领域汲取资源或以非传统安全议题作为实现传统安全的工具,就成了必然选择,这就是所谓的非传统安全的“传统化”。对此,有学者指出,“在很多领域,人们已经很难找到传统和非传统的边界,正如网络安全已成为传统化最严重的非传统安全领域。近年来,各主要国家网络作战部队加速建设,美国、俄罗斯、英国、法国和日本等国相继组建网络司令部,欧盟组建网络信息战中心,使得网络空间向传统军事安全方向进一步靠拢,以至于很多人已经不再将网络视为非传统安全领域”。①傅小强、韩立群:《非传统安全对国家安全的影响趋势研究》,《国家安全研究》2022 年第2 期,第95 页。

第四,安全关系中零和逻辑的地位重新上升。一般来说,权力、安全关系等高政治领域更倾向于奉行零和逻辑;而在经济、环境、人文等低政治领域议题中,由于利益关系交错,非零和的成分更加突出。这主要是因为,在国际无政府状态下,权力、安全关系本质上更具竞争性甚至是冲突性。因此,一旦权力、安全议题成为国际安全领域的主导议题,零和逻辑的地位自然也会上升。另外,如果传统安全与非传统安全的边界被打破,传统安全的零和逻辑也势必会向非传统安全领域渗透,使得低政治领域议题的内在关系逻辑可能发生由非零和向零和的转化,这就是所谓非传统安全议题的政治化和安全化。例如,贸易本来相互有利,但也有赚多赚少的问题,如果赚少的一方从相对利益的视角出发,认为对方可能会将赚多部分用于购买武器对付自己,那还不如大家都不赚。目前,国际安全关系中就出现了这样的变化,其主要变量是美国。中国坚持走和平发展道路,习近平主席很早就提出“宽广的太平洋两岸有足够空间容纳中美两个大国”,②《宽广的太平洋两岸足够容纳中美两国》,《中国青年报》2012 年2 月14 日,第1 版。后来又提出倡导共同安全的全球安全倡议。但遗憾的是,中国的善意与正确的方向并没有被美国接受。特朗普政府2017 年12 月发布的《国家安全战略》认为,中国试图挑战美国的地位,“威胁”到美国的繁荣与安全,随后就肆无忌惮地发动了以“单赢”为目标的对华贸易战。③李文、王尘子:《“零和”是歧途 合作为正轨——从中美经贸交往史看贸易战》,《经济日报》2019 年6 月19 日,第3 版。拜登上台后全盘继承了特朗普以遏华为目标的“印太战略”,继续利用其强大的全球霸权,将许多全球、地区议题都置于其对华遏制、“小院高墙”战略的零和逻辑阴影之下,使得全球安全图景发生了重大变化。

以上后果相互联系,构成了地缘政治强化背景下的国际安全新事实,也是安全研究要重点关注的对象。中国的非传统安全研究是否充分反映和研究了地缘政治回归的现实,将是对其研究进展与价值进行评估的重要标准。

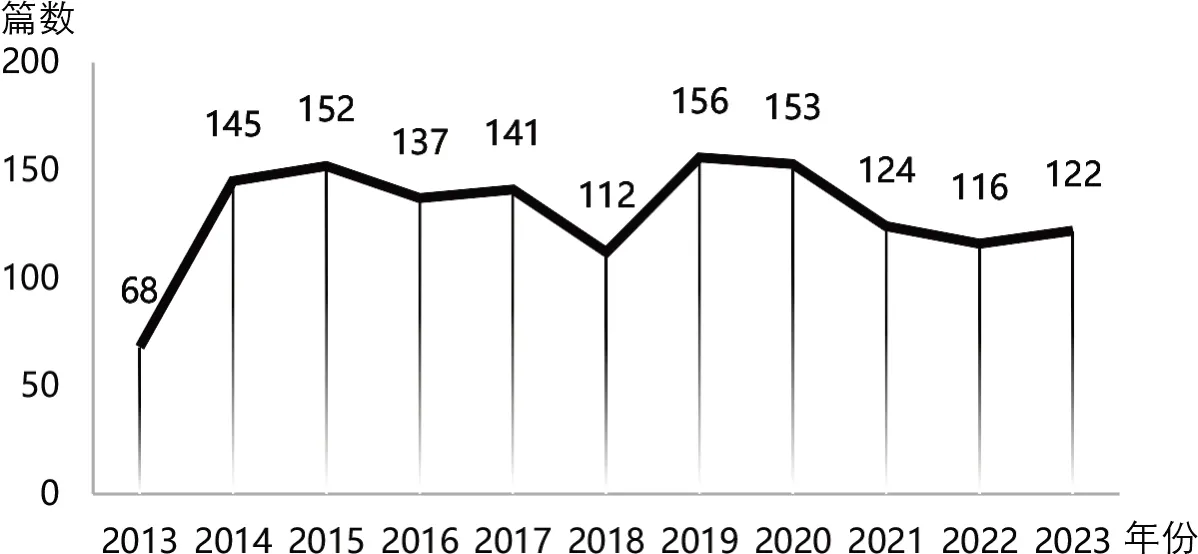

二 非传统安全研究的回应:过去十年的评估

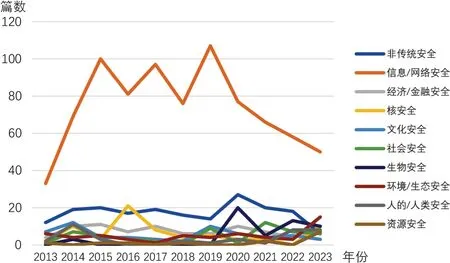

自从1994 年中国学界第一次明确使用“非传统安全”这一表达之后,非传统安全研究在较短时期内就成为中国国际关系和安全研究领域内一支蔚为壮观的力量。学者们通过翻译国外同行的相关著作,在国内出版专著、教科书和发表论文,并开始提出一些系统性的学理主张,①如余潇枫等基于《易经》“保合太和”提出“优态共存”“和合主义”的安全哲学新理念,参见崔顺姬、余潇枫:《安全治理:非传统安全能力建设的新范式》,《世界经济与政治》2010年第1 期;郭延军:《安全治理:非传统安全的国家能力建设》,经济科学出版社2011 年版;余潇枫:《“平安中国”:价值转换与体系建构——基于非传统安全视角的分析》,《中共浙江省委党校学报》2012 年第4 期;余潇枫:《从危态对抗到优态共存——广义安全观与非传统安全战略的价值定位》,《世界经济与政治》2004 年第2 期;余潇枫:《安全哲学新理念:优态共存》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2005 年第2 期。形成了一个颇具中国特色的非传统安全研究学术共同体。2014 年,习近平总书记提出“总体国家安全观”,再一次推动了非传统安全研究的发展。总的来看,中国的非传统安全研究学者敏锐捕捉了非传统安全问题的内在本质,充分利用中国传统思想文化资源与非传统安全逻辑的契合性,提出了不同于西方实践、思维背景下所生成的强权逻辑的主张,具有重要的学理价值与实践意义。为系统评估过去十年中国非传统安全的研究成果,本文以中国知网收录的期刊为统计范围,对涉及学科为“中国政治与国际政治”的相关文章进行统计。主要包括两类:一类是篇名中包含“非传统安全”的文章,主要是有关非传统安全研究的一般性学理或问题研究;另一类是篇名中包括“经济安全”“环境/生态安全”“信息/网络安全”“文化安全”“人的/人类安全”“生物安全”“社会安全”和“资源安全”等,主要是有关非传统安全议题领域的文章。②中国知网,https://www.cnki.net/,检索时间为2024 年1 月22 日。根据检索结果,共有论文1 385 篇,具体情况见图2、3(为便于对照,列入了2013 年的文献数量情况)。

图2 非传统安全研究相关文章发表情况

图3 非传统安全各议题领域文献分布情况

(一)主要特征

基于对上述文章的统计与分析,可以归纳出中国非传统安全研究如下四个方面的主要特征:

第一,现实导向与政策驱动是推动研究的重要力量。一是在文章总量上,现实性的具体议题研究所占比例很高。在所有纳入统计范围的1 385 篇文章中,标题中包括“非传统安全”的总体性研究文章为176 篇,其余均为对具体非传统安全议题进行分析的文章,占总数的87.29%。在议题研究中,有关“信息/网络安全”的文章尤其突出,数量为801 篇,占议题类文章的66.25%。可以说,从总体内容上看,近十年中国的非传统安全研究主要集中于具体问题的解决,例如经济/金融安全、文化安全及核安全等,对于信息/网络安全尤其重视。此外,存在大量非传统安全合作的具体国别研究,例如中印、中俄、中越边界的非传统安全威胁以及两国合作相关研究等。关于非传统安全的理论研究成果相对较少。二是在研究成果数量变化上,其波动明显与国内政策因素驱动相关。例如,2013 年11 月,中共十八届三中全会提出设立国家安全委员会;2014 年4 月,习近平总书记在主持中央国家安全委员会第一次会议时首次提出总体国家安全观,使得非传统安全研究文献数量在2014 年出现了大幅跃升,学界迸发了一股解析“总体国家安全观”及探索国家安全内涵、学科、战略、能力的热潮,对“一带一路”、“人类命运共同体”、中国参与全球治理等问题的研究热度持续高涨,与此相应的安全观则提出了“共享安全”的“中国视阈”“非传统安全共同体”“命运共同体”等设想。①廖丹子:《中国非传统安全研究40 年(1978—2017):脉络、意义与图景》,《国际安全研究》2018 年第 4 期,第15-16 页。

第二,对复杂的国际安全事实有比较全面的认识。许多学者都指出并强调传统安全与非传统安全相互交织、相互转化这一事实。如丛日宇认为传统安全和非传统安全在一定条件下的相互转化,他提出:“非传统安全问题并不是一成不变的,随着安全威胁性的增加,到达一个不可控的程度,就会引发危机,由局部冲突上升到国家间的冲突,最后不得不采用传统的军事手段来解决问题。冷战结束以来,全球面临经济发展与能源紧缺的双重压力。随着工业的发展,人口大幅度增长,能源紧缺已成为世界性问题。世界石油资源的地区分布是不平衡的,许多国际矛盾和冲突由此产生。水资源匮乏同样是人类不可忽视的非传统安全问题,由此在个别地区引发军事冲突,例如巴以冲突。”②丛日宇:《传统安全与非传统安全比较》,《学理论》2014 年第34 期,第36 页。傅小强、韩立群认为,要把传统安全和非传统安全作为一个整体看待,绝非对立起来处理。他们强调,当前多种安全问题相互转化,传统安全与非传统安全的界限模糊,既有非传统安全的传统化,也有传统安全的非传统化,非传统安全中不同领域安全、各国发展政策和安全政策也在相互转化。③傅小强、韩立群:《非传统安全对国家安全的影响趋势研究》,《国家安全研究》2022 年第2 期,第95-96 页。余潇枫提出,在总体国家安全观视域下,传统安全与非传统安全之间往往是紧密关联、复合交织、演化转变的。④余潇枫:《跨越边界:人类安全的现实挑战与未来图景——统筹传统安全与非传统安全解析》,《国家治理》2022 年第Z1 期,第14-16 页。他强调,“能否统筹好传统安全与非传统安全,标志着全球安全治理能力的高低与可持续安全实现的程度”。⑤余潇枫、王梦婷:《“全球安全倡议”:人类安全的“前景图”》,《国际安全研究》2023 年第1 期,第13 页。

第三,把非传统安全相关理论与实践范式当作应对相关国际挑战的解决方案。浙江大学余潇枫教授及其团队是非传统安全理念的先行提炼者和积极倡导者。他在2014 年乐观地提出,“非传统安全正在成为人类寻求共赢的一种‘共同话语’……‘共享安全’是国家间‘伙伴关系’的提升、‘合作关系’的推进,也是‘共赢关系’与‘和谐世界’的开创”。⑥余潇枫:《共享安全:非传统安全研究的中国视域》,《国际安全研究》2014 年第1 期,第12、34 页。2016 年,他在接受专访时指出,“自20 世纪以来,国际社会的‘集体安全’‘综合安全’‘协商安全’‘共同安全’‘合作安全’等安全理论、安全政策、安全外交与安全治理,都在不同层次、不同范围与不同程度上寻求与践行着安全的某种‘共建’与‘共享’,与之相比,‘共享安全’更具有超越性。可以说,‘共享安全’理论既凝聚了中华民族传统独特的思维方式和安全思想智慧的结晶,又体现了全球化时代国际安全理念的战略性话语的创新”。①本刊特约记者:《重塑“安全文明”:非传统安全研究——余潇枫教授访谈》,《国际政治研究》2016 年第6 期,第141 页。2017 年,余潇枫与王梦婷提出“非传统安全共同体”的概念,将其定义为一种基于“优态共存”与“共享安全”原则建立起来的跨国应对非传统安全威胁的行动集合体,认为“传统的、国家政府主导的安全共同体在应对非传统安全威胁时显得捉襟见肘”,“非传统安全共同体是一个值得追求的理想性的合作状态”,“‘非传统安全共同体’的构建或是人类应对非传统安全威胁的有效路径”。②余潇枫、王梦婷:《非传统安全共同体:一种跨国安全治理的新探索》,《国际安全研究》2017 年第1 期,第6、17 页。其他学者也有类似观点,如李志斐认为,非传统安全问题为大国间新型关系的构建创造了机遇,大国间合作开展非传统安全治理成为构筑新型关系的重要增长点;③李志斐:《非传统安全治理与新型大国关系构建》,《教学与研究》2014 年第6 期。张键提出中国应积极支持引导中国—南亚非传统安全合作;④张键:《中国—南亚非传统安全合作探析:路径与机制化建设》,《南亚东南亚研究》2020年第5 期。谢贵平和章雅荻认为“和合共治”是中国外部非传统安全威胁应对的应然选择。⑤谢贵平、章雅荻:《和合共治:外部非传统安全威胁应对的中国智慧与探索》,《西南政法大学学报》2023 年第1 期。

第四,对非传统安全研究与实践前景持积极肯定态度。关于非传统安全研究,廖丹子提出:“‘你不安全我才安全’的零和甚至负和安全思维,更多地转向相互联结、唇亡齿寒式的利益、责任与命运‘共同体’的安全思维。”⑥廖丹子:《中国非传统安全研究40 年(1978—2017):脉络、意义与图景》,《国际安全研究》2018 年第 4 期,第27 页。余潇枫指出,“人类共同体生存方式的扩展,决定了以不同共同体为单元的安全算法演化,进而形成了安全算法‘升级’的总体历史轨迹,即从战争算法、竞争算法、竞合算法、和合算法不断迭代而趋向上升,其总体特征是安全算法不断从基于暴力或结构性暴力的战争或竞争向基于非暴力的竞合与和合‘升级’”。⑦余潇枫:《人类安全算法“升级”:战争—竞争—竞合—和合》,《国家安全论坛》2023年第2 期,第31 页。关于非传统安全实践的前景,余潇枫曾在2020 年新冠肺炎疫情暴发后发表文章,指出当前世界从强调人类中心地位的“人类世”转向强调广义生态系统的“生态世”,秉持人类与自然包括微生物世界和合共生的广义生态观;从全球化转向基于“广义数据网”和“广义生态网”的“网”球化,这两个“网”的形成与交织是对“主权国家体系”藩篱的超越;从超越主权体系的“P—托邦”(P-topia,People-topia 的缩写)转向根据“生态世”与“网”球化理念建构起三个E(Ecology, Electronic, Esthetics)合一的“伊托邦”(E-topia)。①余潇枫:《非传统战争抑或“非传统占争”?——非传统安全理念3.0 解析》,《国际政治研究》2020 年第3期。理念倡导与实践描述在这篇文章中被结合在一起,作者对未来世界的乐观态度溢于言表。

(二)对地缘政治强化的回应

从上述归纳的特征来看,多数非传统安全研究成果并没有对越来越恶化的地缘政治形势作出回应。当然,这也不意味着非传统研究学者对这方面毫无察觉,一些研究成果确实在不同程度上意识到、提到或是分析了地缘政治因素,只是这种回应往往是零碎而非系统的,在非传统安全研究中并不占主流。这方面的成果主要有:

第一,对地缘政治因素挑战的分析。如余潇枫在倡导非传统安全共同体时指出:“非传统安全共同体的合作中断往往是由于共同体内部的传统安全问题。当国家间出现严重的传统安全冲突时,非传统安全合作会让步并止步于传统安全问题,甚至会故意加剧‘资源性’安全困境来维护国家的政治安全和军事安全。”②余潇枫、王梦婷:《非传统安全共同体:一种跨国安全治理的新探索》,《国际安全研究》2017 年第1 期,第17 页。也有学者在具体的地区非传统安全实践研究中意识到了一些来自传统安全层面的问题,如祁怀高提到:“目前,南海非传统安全合作的多边机制呈现‘碎片化’特征,没有形成非传统安全多边合作的整体架构。……为应对南海地区的上述非传统安全挑战,相关国家已开展了一些功能性领域的多边合作。但由于存在一些障碍,导致南海非传统安全合作迄今未能深入推进,也未能形成多边合作整体架构。南海多边安全合作面临的障碍包括:中美在南海的竞争;相关国家在政治上缺乏互信;技术上的障碍。”③祁怀高:《构建南海非传统安全多边合作整体架构研究》,《国际安全研究》2020 年第 6期,第130、137 页。这些作者都是在充分肯定非传统安全概念与范式作用的基础上提到传统安全(地缘政治)的挑战,但似乎没有意识到这种挑战的重大后果,因此并没有在此基础上开展进一步的系统分析。

第二,对非传统安全的传统化的分析。这主要体现在傅小强和韩立群两位学者合著的《非传统安全对国家安全的影响趋势研究》一文中。他们在对非传统安全的传统化与传统安全的非传统化同等强调的同时,认为“当前非传统安全领域发生了许多颠覆性变化,在很多方面已经偏离了人们的最初认识。随着更多因素被纳入安全范畴,越来越多的问题被‘安全化’‘武器化’,用作国家间竞争工具,非传统安全正在向传统安全加速转化”。他们还强调,在当今国际背景下,非传统安全正在发生迅速改变,并呈现出“对抗性加剧”和“冲突性上升”的特点。两位学者还提到:“大国越来越倾向于使用非传统手段解决传统安全难题,使用传统安全思维应对非传统安全问题,已经很难细分什么是非传统安全、什么是传统安全。事实上,美国、英国、俄罗斯、日本等国近两年发布的国家安全战略报告中,都已经逐步扬弃了非传统安全这一表述,转而直接按领域使用经济安全、网络安全、金融安全等表述,依照威胁的大小进行排序。”①傅小强、韩立群:《非传统安全对国家安全的影响趋势研究》,《国家安全研究》2022 年第2 期。总体来看,傅小强和韩立群的文章对非传统安全在地缘政治挑战背景下被“安全化”和“武器化”有深刻的认识,进而对非传统安全这一概念的意义以及非传统安全研究的自主性都提出了质疑。

第三,对国家作用的强调。一些学者并没有直接触及地缘政治对非传统安全研究的挑战这一议题,但通过在自己的研究中强调国家的作用(而不是像非传统安全研究强调非国家行为体的作用),以间接的方式对地缘政治挑战作出回应。如刘中民对国家行为体和非国家行为体在非传统安全方面的作用进行了研究分析,认为非传统安全问题扩大了非国家行为体的作用,但并不能动摇国家行为体的治理主体地位,“国家依然是最主要的治理主体,其作用仍然远远超过非国家行为体”。②刘中民:《非传统安全问题的全球治理与国际体系转型——以行为体结构和权力结构为视角的分析》,《国际观察》2014 年第4 期。曾向红等强调,中亚各国面临的安全形势尤其是非传统安全形势并不乐观,在中亚各国国力有限的情况下,通过大国协调加以应对既有必要性又有可行性。大国协调是建立在中美俄大国会议外交和协商达成共识基础上的涵盖多领域、多机制的协调机制,并依据一致性、合法性、责任性、包容性和自我克制等共有规范与规则行事。③曾向红、杨双梅:《大国协调与中亚非传统安全问题》,《俄罗斯东欧中亚研究》2017 年第2 期。通过对大国作用的强调,这些非传统安全研究成果为自己的思维脉络注入了一些传统安全的色彩。

三 应对地缘政治:非传统安全研究的未来议程

根据对过去十年中国非传统安全研究成果的回顾,可以发现对地缘政治的回应远远不足:一方面,大部分成果没有正视、更谈不上系统分析地缘政治强化这一现实,至多是在具体的问题研究中蜻蜓点水式地提到;另一方面,由于忽略了严峻的地缘政治挑战,这些成果对非传统安全领域以及相关范式抱有的乐观期待就显得超越现实,带有过多的玫瑰色彩。之所以如此,可能有如下原因:第一,传统安全与非传统安全的相互混合,使得非传统安全研究者们能够基于自己的研究偏好,更多地强调“传统安全的非传统化”而不是相反,这反映了当前地缘政治变化的复合性与复杂性,以及研究者的潜意识对其研究路径的影响。第二,对于既有研究路径的依赖。自非传统安全研究在中国兴起以来,已经形成一个包括论著发表、教材撰写、学生培养等在内的教学与研究共同体,并形成以和合主义为代表的研究范式。在这种背景下,很容易出现对既有路径的依赖,因此对于与这些路径、范式不一致的现象予以有意或无意的忽视。第三,对于思想能动性的过度重视。例如,余潇枫承认,“对非传统安全理念3.0 版进行畅想有较多的理想主义色彩,然而,我们身处的是一个‘通过改变理念而改变现实’(Changing Reality by Changing Ideals)的‘反身性’时代,正如人们追求‘永久和平’一样,这种对美好未来的向往与畅想正是导引人们努力奋斗的‘方向标’”。①余潇枫:《非传统战争抑或“非传统占争”?——非传统安全理念3.0 解析》,《国际政治研究》2020 年第3 期,第207 页。应该说,这种情怀难能可贵,也应是学者的努力方向,但过度强调理念的能动性可能会导致忽略现实的复杂性,从而不易对地缘政治中出现的新挑战予以充分留意。与主流的非传统安全成果相反,个别非传统安全研究学者比较深入地论述了非传统安全的传统化挑战,但是这种关注更多地导向对非传统安全这一概念的怀疑,忽视了非传统安全领域、思想以及相关研究的现实价值与学理意义。

(一)非传统安全研究应该全面而理性地回应地缘政治强化带来的挑战

上述不足提醒我们,非传统安全研究应该对地缘政治强化所带来的挑战给予一个全面的、反思性的但又理性、客观的回应。这是因为:

第一,地缘政治挑战的严重化或长期化,使得非传统安全研究必须将其作为一个能够产生重大影响的关键变量。这在很大程度上是因为中美开始进入国力接近的持久博弈时期,马凯硕(Kishore Mahbubani)提出美国与中国之间爆发的地缘政治竞争将持续一二十年,①马凯硕:《中国的选择:中美博弈与战略抉择(一)》,《经济导刊》2022 年第3 期,第50 页。考虑到特朗普和拜登两个总统任期已快过去,但中美博弈的隧道远没见到尽头的亮光,两国竞争导致的地缘政治紧张可能会持续更长时间。中美不管是通过一场直接冲突还是较长时期的国力马拉松竞赛决出胜负,其带来的地缘政治后果都将是深远的,甚至是极其激烈的。特别是考虑到中美两国的全球性影响,这一竞争的本质与趋势必将全面而深刻地改变非传统安全领域的内涵及其面貌,非传统安全研究也必须超越旧有范式,对此作出理论上的解释与应对。

第二,非传统安全的内在价值仍然存在,忽略或否定非传统安全研究既是学理也是现实的倒退。非传统安全这一概念之所以提出,在于经济、环境、社会和文化等越来越多的非传统安全议题进入安全领域,而且在国际关系乃至人类社会生活中发挥着越来越重要的作用。这一现象与趋势在今日仍未改变,其根本原因在于人类生活本身的复杂性和系统性的提升,以及传统的大国间战争的可能性仍然不高。目前,尽管地缘政治由于中美博弈而出现强化,但那些制约大国间直接冲突的因素仍然存在,如核武器的相互确保摧毁所带来的威慑功能、大国间经济紧密相互依存的效果等。特别是对中美两国来说,各自战略文化中的保守性、和平性和实用主义使得大国妥协最终成为可能。美国在国际上尽管对中国极尽打压,但同时又极力强调“防止竞争演变成冲突”。②“Secretary Antony J. Blinken Opening Remarks Before the Senate Committee on Appropriations on the President’s FY24 Budget Request: Investing in U.S. Security, Competitiveness, and the Path Ahead for the U.S.-China Relationship,” U. S. Department of State, May 16, 2023, https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-opening-remarks-before-the-senate-committee-on-appropriations-on-thepresidents-fy24-budget-request/.因此,当前地缘政治挑战更多地体现在大国竞争而非战争层面,这确实压缩但并非彻底消除了非传统安全议题的作用空间。从长远来看,大国间的零和博弈可能仍需要借助非传统安全议题的非零和性来“解套”,如何通过非传统安全合作推动建立新型大国关系与新型国际关系仍然是一个重大且有现实意义的课题。

(二)完善非传统安全研究议程的主要努力方向

基于上述分析,未来的非传统安全研究应该是完善研究议程,既不是让它远离地缘政治回归的现实,也不是将其弱化与抛弃。而完善研究议程的根本办法就是在正视并全面分析地缘政治强化所带来影响的基础上,重新梳理新的安全事实,进而确立新的安全分析框架。

第一,重新发现安全事实。事实是理论的前提,非传统安全研究近年来对地缘政治的忽视所留下的直接教训就是要正视新的安全事实,对新安全事实的全面透彻理解是更新非传统安全研究的前提。如前所述,多数研究者已注意到安全边界逐渐模糊、传统安全与非传统安全相互交叉与转化这一事实,但多流于笼统描述,对非传统安全传统化的深入分析并不多。

结合目前已出现的安全现象以及内含的发展趋势来看,以下具体问题值得深入研究:一是传统化的内涵,特别是与传统安全非传统化的内涵比较。如果提升到学理层次分析,所谓非传统安全的传统化就是非传统安全议题被从目标变为传统安全议题的手段和工具,如对华贸易、科技议题被美国政府当作打压中国发展的工具。以此学理推理来对照相关实践,一些观点所说的传统安全的非传统化实际上也是同一个意思,即一些行为体为了传统安全目的而使用非传统安全手段,这也意味着非传统安全的地位被矮化及其作用被工具化。二是传统化背后的动力,即为什么要把非传统安全议题作为传统安全工具。从实践层面看,主要有几个方面:传统安全手段成本太高、代价太大,特别是对大国间博弈来说,直接开展军事斗争是十分危险的,但仅仅是政治斗争(如意识形态的角力),又力道不够。与此同时,大国通常也掌握了比较充足的经济、金融、社会和文化等政策工具,可以把这些非传统安全议题纳入传统安全斗争的范畴。三是传统化的作用机制,即如何把一般不被认为是传统安全范畴的议题“安全化”。这方面的安全化理论(该理论“并不质问某个具体问题是不是本身就是一种‘威胁’,而是把问题聚集在,什么时候和在什么条件下谁把什么问题安全化了”①巴里·布赞、奥利·维夫:《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐、孙霞、胡勇、郑力译,上海世纪出版集团2010 年版,第70 页。)能够给我们提供很多启示,我们需要将这一理论框架与具体的大国特别是美国的情况结合起来,因为把非传统安全议题传统化的最大推动力量就是美国,美国决策过程中的安全化话语和机制都值得我们深入分析。四是传统化的限度。非传统安全议题有自身的性质与逻辑,相关大国能够根据自己的实力与影响力在一定范围、一定程度上推动非传统安全议题的传统化,但要把所有非传统安全议题全部传统化几乎是不可能的。正如实践所表明的那样,美国试图与中国在经济上完全脱钩根本做不到,后来只能改口说“去风险”。②《“脱钩”新马甲——新华社四连评起底“去风险”美式话术陷阱》,新华网,2023 年7月19 日,http://www.xinhuanet.com/world/2023-07/19/c_1129758638.htm。那么,传统化扩展的限度或者说非传统安全议题的边界到底在哪里,就是一个很有研究价值的议题,但目前这方面仍缺乏深入的学理研讨。

第二,完善安全分析框架。笔者曾提出,非传统安全在安全研究的五个方面形成了自己的特征:(1)安全的指涉对象,即谁的安全问题,主张反对以国家为主要安全指涉对象;(2)主导的安全价值,反对以军事安全和政治安全为主要的安全指涉价值,更加强调诸如经济安全、生态安全、社会安全等更加广泛领域作为主导安全价值的意义;(3)威胁的来源:战争?冲突?疾病?还是饥饿?倾向于采用比较宽泛而非狭窄的研究议程,关注国内安全与国际安全之间的联动性;(4)安全的责任主体,即谁来保障安全:是国家?个人?还是全球性国际组织?非传统安全理论在不同程度上、或明或暗地不再把国家作为唯一的安全保障主体,而是更多地寄希望于国家联盟、国际组织,甚至是非政府组织;(5)实现安全的方式:是军事机器?外交谈判?还是经济发展?非传统安全倾向于合作安全。①李开盛:《人、国家与安全治理——国际关系中的非传统安全理论》,中国社会科学出版社2012 年版,第4-5 页。从今天的眼光来看,非传统安全研究的特征过于将自己放在传统安全范式的对立面,这在非传统安全刚刚兴起、非传统安全研究需要确立自己身份标识的当时是可以理解的,但今天的非传统安全研究需要以传统安全研究为参照,在“正题”“反题”两阶段的基础上,走向“合题”的新阶段,也就是把传统安全中的合理成分(特别是能够用以解释当前地缘政治强化的部分)纳入研究视野,但同时坚持非传统安全的合理内涵,提炼出新的非传统安全研究范式,或者是像有学者所说的那样实现对传统安全的“再概念化”(reconceptualisation)。②Maxim Shrestha, “Advancing Non-Traditional Security Studies,” in Alistair D. B. Cook and Tamara Nair, eds., Non-Traditional Security in the Asia-Pacific: A Decade of Perspectives, Singapore:World Scientific Publishing, 2021, p. 12.

基于此,如果对照前述安全研究框架,未来的非传统安全研究可在以下五个方面进一步完善分析框架:一是在安全指涉对象上,要深入探索把国家安全与人的或人类安全统一起来的现实途径。非传统安全研究已经意识到,人的安全与国家安全是兼容互包关系,③余潇枫:《“人的安全”与“人的解放”》,载李佳著:《人的安全:理念、评估与治理模式重塑》,中国社会科学出版社2023 年版序二,第5 页。但面对地缘政治的强大压力,在如何避免国家安全“异化”、更好统筹国家安全与人的安全方面尚缺乏行之有效的现实方案。二是在主导的安全价值上,继续强调经济安全、生态安全和社会安全等领域的重要性,特别是研究这些安全领域本身的非零和逻辑如何去抵制传统安全零和逻辑的渗透,这在很大程度上也是决定未来非传统安全研究价值的学理增长点。三是在威胁的来源上,继续坚持宽泛和内外联系的研究议程,特别是要反对地缘政治强化背景下对于贫穷、发展和生态等议题的忽视和工具化,平衡不同国家的安全关切。四是在安全的责任主体上,要意识到在国家地位与作用重新强化的背景下其对于维护各类安全的现实性作用,同时研究其他非国家安全主体如何与国家协同发挥作用,即建立一个新的安全治理框架。五是在实现安全的方式上,坚持合作与共享安全的路径是正确的,但在如何实现这一路径方面,要有更多的针对性和实证性研究。这就要求非传统安全研究除了传统的建构主义方法偏好①李开盛:《人、国家与安全治理——国际关系中的非传统安全理论》,中国社会科学出版社2012 年版,第118-119 页。和浙江大学非传统安全研究团队有关的政策仿真探索②参见浙江大学非传统安全与和平发展研究中心网站,http://www.nts.zju.edu.cn/main.htm。之外,还要在研究方法上进行更多的尝试与创新。

结 论

本文研究发现,面对以大国博弈为突出特征的新的地缘政治回归现实,中国的非传统安全研究总体上并没有充分意识到这一安全事实变化及其可能对非传统安全研究的影响。任何安全理论或研究除在规范层面发挥价值引领作用外,也要反映事实层面的变化,并对现实的挑战作出有针对性的回答。考虑到大国博弈导致的地缘政治变化的长期性,非传统安全研究就此作出回应尤其重要。但是,可能由于新安全事实的复杂性、研究路径依赖以及对于理念引领作用的过度强调,目前的非传统安全研究对于地缘政治回归尚未表现出足够的敏感性。为此,本文强调通过重新发现安全事实、完善分析框架来更新和优化非传统安全研究议程,由此重新发现非传统安全研究的学理价值与实践意义。展望未来,中国的非传统安全研究作为一个颇具中国特色的安全研究领域,由于将中国传统文化中的和平、合作逻辑与非传统安全议题内在的非零和本质结合起来,将一直是一条值得探索的安全研究路径,对于探索世界安全治理和实践总体国家安全观具有重要意义。如果能够将既有的研究范式与地缘政治因素充分结合起来,未来中国非传统安全研究一定能够焕发出新的生命力,并最终可能成为引领世界走出地缘政治博弈的重要理念支撑与实践指南。