超越景观的“词”与“物”:中国当代电影中风景的三重演绎

2024-03-14林静

林 静

(湖北民族大学文学与传媒学院,湖北恩施 445000)

20世纪80年代以降,中国当代电影展现出多样的主题、丰富的形态、参差的风格。回眸中国当代电影史,其中存在着借“风景”的显性表征和隐性言说的影像文本。从“第五代”的《黄土地》《那山那人那狗》到“第六代”的《三峡好人》《任逍遥》《站台》《二十四城记》《十七岁的单车》《长江图》,再到“新生代”的《路边野餐》《老驴头》《告诉他们,我乘白鹤去了》《家在水草丰茂的地方》,可以清晰地看到有外显浓郁且内隐深厚的“景”在当代电影史的脉络中流淌。中国当代电影常借“风景”的阐意与释义、悬置与建构,经由视听时空的影绘,将那些过去与未来、历史与现实、破坏与新生缀织(tapestry),召唤起审美经验想象与民族文化认同。“景”正以流动的姿态对电影艺术本体和审美形式进行探索,并达到了较高的美学水平。

风景是中国当代电影镜语的主体性表现物,创作主体们借作品以“言志”并展开文化批判;当代电影中的风景美学从“词性”到“物性”,从及物性修辞到去物性修辞,其创作主体带领观众进入风景影绘的物质世界,同时又创造了超越物质世界的诗意。

一、风景的显隐与中国当代电影风景的三重演绎

在《词与物:人文科学的考古学》一书中,福柯认为“词”是语言、意识、词语、知识和理性,而“物”则代表客观事物和现实世界。中国当代电影与风景的“词-物”有着千丝万缕的关系,它托物言志并承担着“词”的多重话语实践,同时也是“物”的镜像回音,并超越了“词”与“物”的想象能指。影像是社会的镜子,那些建筑、城市、乡野、景观与群山云海,那些生活文化、社会风尚与美学风格,都是物“被复制的表象”[1]。中国当代电影中的风景关涉着“词”与“物”的表达方式和关系本质。

风景并非完全是自然界的产物,在米歇尔看来,风景更是一种“文化实践的生产装置”[2],是在人的思维对自然景观之物按照特定规范进行理解时才出现的先验或经验意识。东西方都有“影-绘”风景的艺术传统。西方绘画对“风景”的探究始于15世纪,兴盛于17世纪,文艺复兴之后丢勒、达·文西等画家在画布上试图探究自然的风景,但风景的意识尚不清晰;直至17世纪兴起的欧洲浪漫主义思潮下,职业风景画家才开始在社会分工细化的环境里出现。在透纳、柯罗、鲁本斯、康斯泰波尔等的绘画里,风景在不同的风格里表现得各美其美,“如画”的美学理念越发显现。“风景如画”讲求“如画般优美且流畅”,令视觉愉悦并激发人们的想象力与创造力。在这一理念框架下,“景”为绘画的喻体,而绘画本身则取代了自然成为人类认识的本体。这一时期如列斐伏尔和卡尔松所认为那般,“人们转向理性的情感主义;所有的事物都是可以审美的,也是‘如画’的。它们是特定的‘人工配方’”[3]。在摄影术与电影被发明后,新的风景意识逐渐形成。影像的动态特性让风景的呈现被表现得前所未有的清晰:景深的转换、前中后景的层次、光影与色调的流转、镜头景别的调度等无不给人一种超越自然人的视角。风景被放入“全视域”进行“观察”,最终经由银幕界面展示给不同地域的电影观众。与西方相比,风景在中国则拥有更为漫长的历史和更为深厚的传统。

中国文人看待“风景”的态度,可追溯到汉民族文化中的“天人合一”与“万物有灵”的宇宙观念。自然被认为是与人类和平共生的生命形态,草木、山川、云月皆有情。中国文学与艺术常借“景”抒情、言志、写意,寓情于景,情景交融,从而达到外显自然与内隐自我的契合连接。自然风景常是中国山水画的主体物,山水画早在魏晋时期便已出现,比欧洲风景画早约千年。作为一种独立的艺术传统,“景”在中国艺术史上有着辉煌的起点,承载着古典美学精神并占据着不可撼动的核心地位。20世纪80年代的中国电影理论界充满了“喧哗与争鸣”:一方面是西方现代电影理论的“舶来与潜入”,引发对电影文学性、现代性、戏剧学等问题的激烈讨论;另一方面,以罗艺军为代表的学者强烈呼吁构建具有民族化风格的“中国电影诗学体系”,认为“中国传统艺术对自然美的欣赏与体悟,仍是中国美学突出优势之一”[4]。刘成汉、刘书亮、李镇等学者先后加入对“景”“意境”等问题的讨论,其中香港学者刘成汉认为,“在电影中,只要赋体做得好,便兼具比兴之美”[5]。刘书亮认为“‘景’是创造意境的母体”[6],并在书中讨论影像镜语与中国古典美学之间的关联。李镇等学者的研究则直接将郑君里、费穆等电影导演的作品纳入“风景”讨论的范畴中。在这些研究中,“景”常被视为纯粹的美学概念,是“情”之寄托,有较强的依附性,遗憾的是这些理论书籍并未对“景”与影像间的深层次美学理论建构做阐释。虽电影艺术家们常借“风景”在意旨和形式上进行美学尝试,“但由于中国电影历经左翼思潮的影响、战争舆论的博弈、社会主义现实主义文艺观的倡导以及改革开放以来商业浪潮的冲击,导致电影的主流传统是旨在表现社会现实、强调制造戏剧冲突的现实主义传统”[7],“风景”始终为其边缘化的支脉。罗艺军早在21世纪初便呼吁,应逐步建立起中国电影的理论体系。近年来,国内电影学界也力图构建“中国电影学派”。但不论是从中国古典美学立场,还是西方风景理论的视域,“风景”研究在中国电影美学体系的构筑问题上并未被论及太多。

在国内学界,关于风景美学的研究在文学领域率先出现,但成果并不显著,随后电影学也有零星理论成果讨论风景相关议题。张英进在《电影〈紫日〉中的风景和语言》[8]中讨论了战争电影诠释民族身份与民族记忆之间的不可缝合的罅隙问题,而影像创作者则藉由多次出现的日出场景帮助完成主角和观众之间罅隙的缝合与超越。另有文章梳理不同代际导演创作中风景的变迁问题。“第五代”倾向将镜头框取在西部荒凉的“黄土地”上,展示着寓言化的民族风景符号;“第六代”将镜头调转至“小城镇”,“汾阳”“安阳”“三峡”里包孕着去审美化的现实主义风景;“90年代后期以来的商业电影中的‘竹海’‘北海道’则是风景的奇观化和物恋化”[9]。此外还有陆嘉宁的《凝视国风风景——论近年新主流电影中的中华地理景观与恋地文化建构》[10]、张文琪的《“风景”与李睿珺电影中的西部乡村真实呈现》[11]《中国城市电影中的“风景”生产》[12]、吴明的《人景拼贴:旅途电影中的风景资本化与身份标签》[13]等论文,对风景于电影中的相关问题进行不同层面的分析,但皆为个案研究,尚未形成研究体系。

然而,在电影创作上,风景在电影史中形成了弦歌幽远的影绘脉络。蔡楚生、郑君里、费穆早在20世纪三四十年代便开始在他们的作品(《渔光曲》1934、《一江春水向东流》1947、《小城之春》1948)中承袭中国古典美学意境之“景”。这一美学风格在“十七年”时期的《枯木逢春》(1961)、《早春二月》(1963)等影片中继续得以延续,但很快被裹挟入政治激流。此后数年,中国电影艺术在“狭缝”中寻求生机。

1980年代作为一个具有特殊能指意涵的年代进入中国历史。在“第四代”导演吴贻弓、谢飞、吴天明、张暧忻等的作品(《城南旧事》1983、《我们的田野》1983、《老井》1987、《青春祭》1985)中,风景看似被重点描摹,实则是在人物的“后景”中流动,表现形式较为保守。与此同时,“第五代”导演们粉墨登场,其中1984年由陈凯歌执导的《黄土地》和张军钊执导的《一个与八个》两部作品尤为耀目。风景在这两部作品中占据绝对性地位,人于景中游,构图乖张而奇绝。自此,“风景”作为“主体物”的呈现在中国电影中被逐渐影绘。除此外,张艺谋、陈凯歌等“第五代”导演们偏嗜对中国西部乡村风景的框取,那些荒寒孤绝、民族遗存、神秘祭祀等“景观”被搬上银幕。“第六代”们试图走出西部符号景观化的风景范式,力图用粗粝且锋利的影像真实感,去探索现代性神话崩塌下的“边缘风景”。而当下的“新生代”们虽美学风格尚未固定,但仍有部分作品将议题渐次归拢在对“乡蕴故里”“梦里水乡”的风景摹刻中。在毕赣的《路边野餐》(2015)和顾晓刚的《春江水暖》(2019)中,风景不再用奇拔的构图、夸张的景观符号刻意渲染,而是散逸着诗意的真实。

综上,自1984年以来,“风景”在中国当代电影中正以迅捷而热烈的姿态迎接着变奏的、连续的、复杂的、独特的美学与文化系统。电影中的“风景”弦脉不断,有意无意地演变成一套既传情达意,又传达继承的电影观念。

与当代电影文本影绘的风景镜语相比,理论研究尚未形成与之匹配的研究态势。除此外,此类研究习惯性地依循着中国古典美学理论——“意境说”中的“景”来展开,而西方“风景”研究所指涉的文化、现代性、意识形态等批判性意图则较少论及。设若将二者之理论维度加以整合,将古典艺论、电影美学、意识形态、文化策略等问题进行交叉讨论,或是“风景”于电影文化、本体、美学研究的新思路。依循这一理路,本文将视域锚定在1984年以来的中国当代电影影像文本,着重选取具有代表性的中国当代电影文本进行细读,尝试推进关于当代电影中风景的三重演绎及其互动关系的研究。

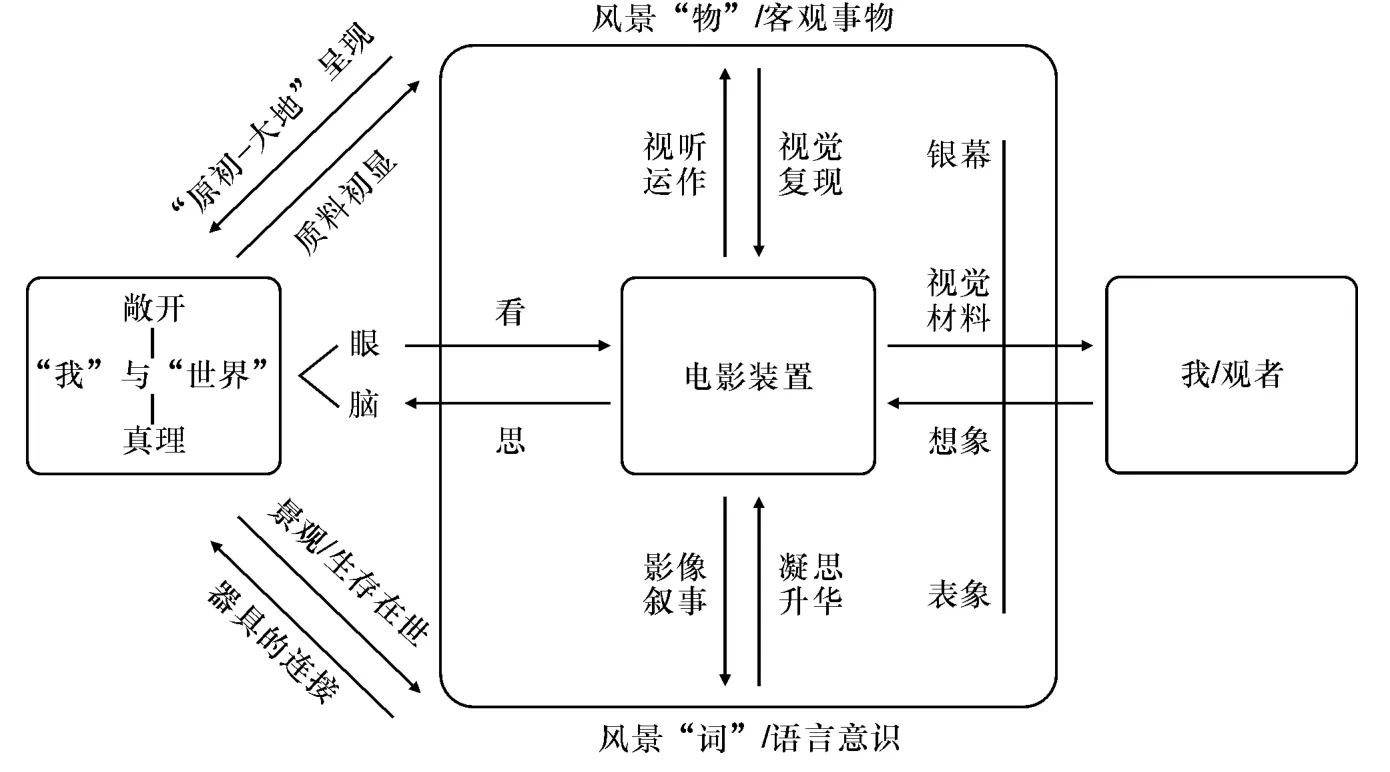

此处“风景”可概括为一种“介质”(medium)的景观,它横亘在“词”与“物”之间,起到一种普遍意义上的“居中”(neutrality)、触媒、悬置、连接的作用。英国历史文化学者西蒙·沙玛在《风景与记忆》中谈到,“风景不仅是感官的栖息之地,而且还是精神的艺术。风景如同地壳中的岩层所建构那般,是记忆的深层显现”[14]。正是在此意义上,影像中的风景呈现,试图将风景还原为可知、可感、可触、可思的“影像物-景观”,这一取径挑战了风景研究的“非物质性”偏向,赋予了风景除自然本身外的文化意义。加拿大视觉文化学者马丁·列斐伏尔进一步对影像中的风景加以梳理,他认为风景是自然的寓言,是像的呈现,而非自然本身。风景经由视觉装置的“物理陈设”与技术渗透,“框取的自然进而转化成文化,而大地转而为风景”[15]。被框取风景的结构呈现导向了空间所承载的内容,甚至参与进了影像文本话语序列的形塑过程。事实上,风景似乎常隐匿和悬置它的“言说”,而此文研究正是希冀撩开覆盖在“影像物-景观”之上的种种置若罔闻,让风景从“原初-旷野”、视觉复现、“哲思-大地”、自身发展的连续性中醒来,成为物本身——一种“我-世界-存在”(being in the world)的“介质”。由此,中国当代电影中的风景不再是纯粹的自然之物的美学存在,它的物质性与非物质性在一定程度上决定了通过它的勾勒、描摹、悬置或流动、“连接”,也决定了我们能看到什么。电影是对风景进行影像再现的主要媒介之一,作为“完整神话”的电影常创造出“不可思议”的景观。基于此,正如罗兰·巴特所认为的那般,影像文本是封闭的,而风景却是开放的。风景是荧幕画框外的无垠延展,而影像是最具颠覆性的“可写的文本”[16]。电影中的风景经由在空间中的拼贴与建构,它链接着置身其间的荧幕内外个体并发生作用,“在不可逆转的过程中创造出一个模型,超越所有的企图,产生一个特殊整体”[17]。基于此,沃尔夫冈·伊瑟尔认为风景亦是一种“可读的文本”,它意味着某种“间歇”和由此引发的意义填充的冲动,并在“幻觉的建构和破灭之间左右摇摆”[18]。这些方法旨在从电影文本“功能沉淀的幻想”[19]中把“风景”作为某种确凿、间歇、迂回、中立的景观介质。依循以上路径,本文所论及的“风景”的三重演绎及其互动关系,主要基于美学与文化两重维度,涉及风景的民族性、哲思性和景观化。本文以大地、器具、人、世界四个向度及其四者在“风景-言说”中的关系,来探寻影像中风景的“词性”与“物性”的互动式呈现。图1为中国当代电影中风景呈现的具体运作路径:以作为“词”的风景开端,意在从人赋予“原初-大地”的主体意识、象征意涵与自然审美属性为风景研究的根本出发点,并将其与电影本体联系起来,经由镜头语言、审美形态、文化所指等方面对中国当代电影中的“景”做阐述。紧接着探讨作为“物”的风景,此在的“器具-风景”并非纯粹“景语皆情语”框架下的情感载体,而更多涉及作为视觉物的“器具-风景”有用性、可靠性与美学批判性的“液化”。最后,作为“超越词与物”的“真理-风景”,是既满足风景勾勒的现存世界的“拥有”,又超越对“存在”的找寻、守护甚至是反叛,此为的风景是极具文化批判意味的理论面向。在“敞开-世界”里,风景提供了一个可供延展、商榷的“境域”,成为连接“我”与“世界”的中介性“介质”,是超越“物之物性”的哲理想象。

用笔者所在课题组2008年3月在891株行中发现的不育株与本行可育株授粉,将不育源保持下来。按隐性核不育系的选育方法,通过自交及测交,于2010年育成了育性比为1∶1的质不育两型系891AB。891AB的不育株多年均表现为育性不受低温影响。

图1 电影风景运作路径

二、作为“词”的风景:“旷野-大地”的质料显现与主体隐喻

人赋予“旷野-大地”以主体意识、象征意涵与自然审美属性,这些让“风景”得以进入人类视野的基本条件。当代电影中作为“词”的风景,经由创作主体们赋予其主体意识,通过镜头语言将“景”中所蕴含的质料特质、主体隐喻与文化所指等散溢开来。

土地是承载万物的媒介。自古以来,中国人的血脉里便流动着浓烈的“恋土情结”。从女娲用土泥造人,到土生土长、身土不二、故土难离到落叶归根;从民间祭祀的土地庙到《流浪地球》中带着地球一起“出走”的中式浪漫。《尚书·禹贡》中载:“禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”在中国传统“五行”观念里,土居中,最为重要,也极受崇拜。在中国文化里,处处可寻“原初-泥土-大地”之踪。可见,“乡土-大地”是中国文化的重要根籁。几代中国电影人常借“大地-风景”来传达主体意识、回溯历史、勾勒空间。德国哲学家海德格尔在《艺术作品的本源》中对“大地”之概念进行再辨析,并突出其显现与隐匿的涵义。此在的“大地”有着强烈的人赋予其主体意识的指向,并发挥着作为庇护者、悬置者、遮蔽者的指涉,同时还隐含着家乡土壤的历史性内涵。“‘大地’的概念包含着自然和历史之间的张力,有其丰富性和复杂性。”[20]海德格尔借梵高的油画作品《农鞋》来诠释“大地”于艺术作品中的显与隐问题。在画中农鞋作为视觉主体物,它是破旧而磨损的,粘着湿润而肥沃的泥土,质地是硬质、沉甸的。在这双农鞋里,“显示着大地对谷物的宁静馈赠,表征着大地在冬闲的荒芜田野里朦胧的冬眠”[21]24。

由海德格尔对“农鞋”的分析可知,大地无时无刻不在显现与隐匿中明确或隐晦的存在着。由此,藉由海德格尔这一“文本细读”与“图像学”方法来探寻中国当代电影中的“大地-风景”成为一种切入视阈。在“第五代”那里,“大地-风景”是他们钟情的“抒情物”和革命性的表现语言。陈凯歌的《黄土地》中,大地以一种“原初-荒原”的形式极致地倾泻于画面之上,欲语还休又压倒性地包裹着一切。奇拔而极富张力的构图,浓郁的色彩,使得黄土地、黄河、黄土高原这些“大地”经由主体性的镜语运作得到前所未有的呈现。影片伊始,壳青色的天空若现一缝,沟壑纵横的黄土地赤裸地袒露着,横移镜头中山峦绵延起伏。风啸画开:大全景的画面主体部分是一望无际的大地,偶有几棵顽草负隅顽抗地扎地,顾青如画卷中的“点景人物”,匀速行走,他两次回眸向远处山峦及枯树凝视,在回眸与凝视之间,表达了人与“土地”的依存关系。“求雨”段落中,大地依旧赤诚地袒露着,体现着对土地的依恋。“社稷”与“社会”体现着人们对土地的崇拜。“‘社’即土地神,左边‘示’表示祭祀。‘社’即表示对土地之神祭祀。‘稷’则是谷神。在中华文化中,土地及其谷物成为‘国家’的代表,这体现出农业民族对‘大地’的天然崇拜观念。”[22]看似徒劳的仪式,实则指向传统的中国经验。万物并做,吾以观复。在“复”中寻求意义,同时影片也在批判这种“复”。黄土地成为“荒原”与“繁复”、“衰微”与“新生”的多面代名词,于生之土地、文明进程的互为涤荡中四顾迷惘。“大地”站在影像画幅内发出一次次的诘问。

“大地”是一切生命的母体,也是死亡与灵魂的归宿。在李睿珺的“土地三部曲”(《老驴头》《告诉他们,我乘白鹤去了》《家在水草丰茂的地方》)中,“大地”的主题及意象格外凸显。人与“大地”之间始终有着缠绕、依存的关系,是整个人类生存与发展的核心命题。创世神话常与“原初-大地”“死亡-再生”有着密切关联:古巴比伦文学里提及人实则是泥土捏造而成;埃及神话里,万神之父科诺莫在陶轮上用泥土造人;中国古籍神话里载女娲用黄土造人传说[23]。李睿珺的这三部作品虽关注人在“原初-大地”的旷野之上的呼唤,但实则跳出风景的生态话语,形成某种传统观念与理性阐释的纠缠态。因此,三部影片里关于“大地”的风景既是“被看-审美”的对象,还是作为主体的原初物质性与物化特征的自身,人物形象与景观成为影像中风景的质料本身。李睿珺将“大地-风景”处理得“各美其美”,成为“真实”与“想象”之间的“回溯物”,最终为风格化的影像审美情调做铺陈。影片《老驴头》中,张掖的黄土地被导演处理得极富美感。冬日凋敝与苍凉中依次呈现的是杂乱的院落、低矮的土屋,以及房间内景里凌乱的土炕,与老驴头形成某种“生命-孤绝”的呼应。这位苍老的“孩子”治沙之意并非是出于纯粹的生态意义,而是他害怕父母坟墓被沙漠“吞噬”。这是他对传统孝道的坚守,同时也是他向“大地”寻求着某种安全感、稳定感和慰藉感。

除此外,影片《告诉他们,我乘白鹤去了》继续延续身之归宿的“坟墓”问题展开,并进一步深挖人类与大地、自然的关系,以及大地给主体带来的“安土”与“修身”之感。因此,此在的大地、自然、风景承担着重要的叙事任务。影片中年迈的老马最大心愿便是“驾鹤西去”。该部影片的“大地”主题指涉意义更加明确,影片以土葬还是火葬这一矛盾议题入手,这不仅涉及的是“入土为安-传统”还是“化为乌有-现代”的两难境地,同时还涉及个体尊严乃至社会稳定的严峻命题。影片的议题表述形成了主人公老马与“大地”之间的对应关系。影片落尾段落里,镜头展示了老马被孙子活埋的场景。老马表情异常祥和且安宁,双眼紧闭,耳畔戴着孙子摘的油菜花显得格外夺目。老马无比向往土葬,在感受死亡、面临死亡这一刻他没有任何恐惧,甚至是迫不及待地享受泥土层层覆盖时的包裹感与安全感。他对孙子说:“再埋一铲。回去给他们说,我乘白鹤走了。”空镜头中,不可理喻的动作与沉默的黄土形成无言的动静对话,这是老马认为的生命最恰当之归宿。老马对土葬的执拗坚持,实则是中国人历经千年根深蒂固的“恋土情结”。土葬这一重要的信仰仪式的停止与回归背后是导演深谙主体处于传统与现代叠织之间的矛盾话语中,却又极力试图缝合罅隙的朴素愿望。在影片《家在水草丰茂的地方》里,“大地-风景”的原初性与“文化-风景”的流动性被做对比式解读,以此来凸显现代对传统的侵蚀。影片伊始段落导演用剥落、斑驳的壁画更迭来表述裕固族从历史的滚滚尘烟中漫溯到现实中来的历程。画中远景处自由袒露的沙丘与草地,成为一种野性的原初性质料显现,沙丘延绵、青草翩跹,风的路径勾勒着沙与草的形状,漫天黄沙与青绿顽草随风轻卷。此处的“大地-风景”的质料显现仿佛诉说着这片赤忱热土曾经抚育过强盛的游牧民族,而如今却正遭受着现代工业主义的侵蚀,发生深刻变化。

“土地三部曲”中勾描的“大地-风景”与“第五代”镜头下的乡土影像是迥异的,他们不再用雄浑、饱满的视觉语言绘制民族符号,不再制造奇观式的寓言景观,而是“赋予-释放”大地作为物之物性的原初轮廓。“人”这一主体的遮蔽、隐喻与显现,大地的坚硬、沉重、不规则、粗糙、部分黯淡与明亮的质料属性,被刻画得格外真实。这些“人”是虚无荒原的某种“缺席”,他们执意要给“大地-风景”赋予主体意识并去找寻人存在的价值与意义。

三、作为“物”的风景:“器具-生成”的有用性、可靠性与批判性的“液化”

此在的“器具-风景”并非是纯粹中国古典美学里“寓情于景”般的情感载体,而是将“景”视为一种视觉物和承载物,它剖开了实用主义的有用性、可靠性与文化美学批判等向度。

海德格尔在《艺术作品的本源》中详尽地对“物性”做思考,其目的是通过对“器具之器具存在”进行“物因素”的揭示,探寻真理的艺术发生方式。在西方思想史上,从“存在者”对物性的界定有三层。“一是,物是特征的载体。二是,物是感觉多样性的统一体。三是,物是具有形式的质料。”[24]“器具”是此在日常在世的切近照面(begegnen)的存在者的广义“用具”(zeug),它是人们为了某种“有用性”制作而出的“物”,质料与形式就寓身于器具的本质之中。“器具”既是物,因为它被有用性所规定,但又不只是物。“器具”在诸物中具有特殊地位,它横亘在物与作品之间,是一座桥梁,连接着物与作品。在艺术作品中,只有当“器具之其存在”显现时,艺术作品对“器具之其存在”才具有敞开力量。在上述提及的梵高“农鞋”作品中,海德格尔认为农鞋作为一种器具“浸透着对面包的稳靠性无怨无艾的焦虑,以及战胜贫困的无言喜悦,隐含着分娩阵痛时的哆嗦。这器具属于大地(Erde),它在农妇的世界(Welt)里得到保存。由于这种保存的归属关系,器具本身才得以出现而得以自持”[25]。换言之,作为器具的农鞋只有在它能被穿时,其物之“有用性”才得以彰显,它才作为鞋本身而存在。而这种“有用性”又是“可靠性”的后果,即“有用性”在“可靠性”中漂浮。只有当观者观赏这幅油画时,才注意到作为器具的农鞋“是其所是的存在”。依循着这一理路,电影中作为“器具-风景”它天然地包含着“有用性”“可靠性”与“批判性”的消蚀与“液化”。“器具-风景”的有用性与可靠性不言自明,其批判性在于:时光留痕于风景,正如本雅明所提及那般,风景是“带有历史进程的印迹”[26]。历经沧桑的“器具-风景”,实则是集体记忆的承载。

不论是《黄土地》中的花轿,《三峡好人》中的“建筑-废墟”,《路边野餐》中的时钟与绣花鞋,还是《那山那人那狗》中的背篓、邮差包,《长江图》里的轮船,亦或是《小武》《站台》《任逍遥》中的电视机、自行车、喇叭裤、流行音乐等,都是电影中作为“器具”的“风景”。影像使我们清晰地瞥见作为“器具-风景”的质料“轮廓”,也正是通过这些电影作品,“器具”的器具存在才得以显露。于是海德格尔通过“农鞋”这幅油画得出“器具-农鞋”是何的结论:“存在者进入他的存在之无蔽之中”。此处的“无蔽”是指真理。当“批判性”的真理得以显现时,其实是文本分析的解蔽过程,也正是由于“解蔽”,艺术的“包孕性顷刻”才得以发生。

此在先以贾樟柯执导的电影《三峡好人》为例来解析“器具-风景”的“无蔽-解蔽”过程。电影讲述的是男女主角分别从山西汾阳和太原来奉节寻找十六年未见的前妻和多年失联的丈夫。两人这一趟“找寻之旅”显得格外坎坷,结果不甚如意。三明与沈红在电影中未曾相识与相遇,唯有自然风景和“器具-风景”穿插其间,为二人所共享。影片在江水拍浪声、客轮鸣笛声、人员嘈杂声的背景声中拉开序幕,自左向右的镜头经过刻意虚焦后再聚焦的处理:虚焦处先是木讷呆滞的男人叼着香烟,抱着轮胎,鹄望远方;前景里镜头变焦,打着赤膊,皮肤黝黑的男子口含香烟,头戴着一顶“饱经风霜”的草帽和邻座的男人们切磋牌技;一旁身着玫红上衣的中年女子抿嘴莞尔,与她共享一座的是一台锈迹斑驳的老式风扇;男人们吞云吐雾、烟雾缭绕,逆光里光影格外斑驳;装在蛇皮袋里的行囊、拿着铝制杯谈天喝酒的男人、接过馒头的老妇、杵着拐杖的老夫、叼着烟斗的大爷、百无聊赖望向远方的男子、拿扇子扇风的女人。这一切空间里的人与“器具-符号”都极致地勾勒出一幅极富生活气息的众生相。跟随镜头摇至船头,三明脸上写满惆怅的情绪,裹紧背包,似乎那“器具”里承载着他无法言说的忧愁。三明悠缓抬起的头望向远方——自然风光肆意而深情地展露着那即将成为“记忆”的山体与城市景观。那些空间里有着明显“有用性”特征的“器具”无限可能地诠释着“可靠性”,它们确认着人于世间“存在”的痕迹,连接着人与“世界”。海德格尔在《存在与时间》中指出:“人与世界的关系并非是认识关系,而是身处世界并与世界共存,这是一种‘操劳在世’的关系。这种关系里呈现出来的是‘上手的东西’(器具)。”[27]这些看似有着“潦草”痕迹且充满生活经验张力的“器具”是一种“操劳在世”的凭证,“器具”的“有用性”在生命的有限向度里被无限延展开来。川剧音乐划破画卷里的嘈杂窸窣,镜头徐缓升移,客轮伴着长鸣声驶入云雾相涧的绿波中。两山之间横跨着一座拱桥,此处的桥同样具有“器具”的属性,它缩短了两山之间的物理距离。在客轮播报员的播报声中,中英文片名依次显现。饶有趣味的是,英文片名“STILL LIFE”(静物)别有意蕴的包含着“器具-敞开”的生命经验。人与景成为可商榷的符号在画卷上肆意流动,“静物”似乎是“器具-风景”可靠性的外延。这种可靠性是对“器具”的某种信赖、亲熟、习惯,它比有用性根本,是可靠性让“器具”具有了本质存在的特质。在影片伊始段落里的每件器具都将其可靠性展示的淋漓尽致,它们是怀旧的、磨损严重的和饱经风霜的。海德格尔说:“只有在可靠性里,我才发现器具的真实存在。”[28]18

除此外,贾樟柯善于用流行音乐与媒介声音来营造一种时空建构。此在流行歌曲作为一种听觉上的“器具”嵌入到风景中,它同样勾连和烙刻着时代的集体记忆。唱着《老鼠爱大米》《两只蝴蝶》的少年,唱着《酒干倘卖无》的壮汉,手机彩铃里传出的《好人一生平安》《上海滩》,当邓丽君的歌声响起,在不同时间段流行歌曲的延展中,散逸出一个旧有时光场域的影像构成与对位复现的空间关系,“器具-可靠性”的情感余波始终振荡着。风景在此处并不表明立场而是潜藏暗喻,这些叙事陈规被认作是一种客观真实。这些旧有的记忆与经验并未远离我们,而是寓于“器具-风景”之中。齐格蒙特·鲍曼在《流动的现代性》中提及:“现代性是一种‘液化’力量,它使得旧有结构、格局、依附和互动的模式统统被扔进熔炉中,以得到重新铸造和形塑。”[29]那些曾经的旧框架、旧模式被现代性逐渐揉碎和“液化”,在这样的时代背景下,那些具有“有用”的、“可靠”的、过往的、静默的、凝固的“器具-风景”触发和唤醒着观者心灵深处的怀旧感。

与《三峡好人》在“器具-风景”运用有异曲同工之妙的《十七岁的单车》,亦将一种现代性“液化”诠释得淋漓尽致。影片中风景提供了一种可供回望的抒情怀旧场,以其中一幕为例,对“器具”的着重刻画成为一种不可忘却的情感显现。以普通民众对自行车巧妙应用的一个场景为例:早已“久经风霜”的自行车后座上载运着一台冰箱,一人在前推,一人在后扶,器具在此刻发挥着充分的有用性与可靠性。伴随着质朴又简单的音乐,为彼时的北京城平添几分抒情气息。透过“器具-风景”来怀旧的倾向通常是贾樟柯们处理时空肌理被消蚀的偏嗜手法。正如人文学家大卫·罗文索所言及那般:“即便当我们沉湎于历史而难以忘却时,我们也在生产根植于心灵内里的习惯与偏好。”[30]

这些影片中“器具-风景”的有用性与可靠性将情绪导向过往怀旧经验与伤感忧愁中,或将追问引入无常的永恒之间。随着影像中那些被徐徐展开和依次呈现的风景入画,使得观者逐渐意识到:“没有什么比风景更适合于作为反躬自身、叩问心灵的场所了。”[31]影像里“器具-风景”的“有用性”为艰辛的人生提供了生存在世的痕迹与解释,其“可靠性”则提供了聊以慰藉的熟稔、亲昵与安慰。作为“器具”的风景表面上看似毫无偏向、客观且中立,但这些并未抹去它的生产过程,它巧妙而迂回地表现着某种建构和指示。

四、超越景观的“词”与“物”:“敞开-风景”的真理境域

作为“真理-风景”,既兼具镜像中“词-风景”的语言、意识与“物-风景”的客观描述等特征,同时又在“敞开-世界”里延展出一个可供回溯、商榷的“境域”。此在的“景”成为连接“我”与“世界”的“触媒”,是超越“词性”与“物之物性”的哲理想象。

此在藉由海德格尔解析梵·高的油画《农鞋》的路径来尝试拨开影像作品中“风景-物性”的相关问题。他认为:“在艺术作品里,存在者之真理已经自行设置入作品中了。在此处,‘设置’(setzen)说的是:带向持立。一个存在者,一双农鞋,在作品中走进了它的存在的光亮中。艺术的本质或许就是:存在者真理自行设置入作品。”[28]21在梵高的《农鞋》里,观者被带入到一个农夫的世界,这个世界里充满艰辛与劳苦。“世界”将我们带入一种“敞开-敞亮”境域里。此在的“世界”是外显的,只有在“外显-敞开”中,“世界”才得以存在。此处农鞋作为器具,它属于大地,它要将“开显”的世界往回“收”。这意味着艺术作品在“构建-世界”之时,又“制造-大地”。艺术作品自身的回归使得“大地”得以出现。“大地”意味着“隐匿”和“锁闭”状态。在这收放与拉扯之间,撕裂出一块敞开的场所,此处如同一片阙如的林中风景。在这里,存在者的“存在”得以“敞开”,“艺术”的“包孕性顷刻”就此打开。艺术的真理是在“无蔽”和“遮蔽”的双重作用下产生,同时艺术的“真理自行植入作品”(Sich-ins-Werk-Setzen)之中。

依循以上解析之路径不难发现,从自身观影经验出发,为何看到某部电影中的自然风景、“器具-风景”或听到音乐时,会莫名感动,或是涤荡心灵。因为这件作品的整体或部分因素把观者心中尘封的内里给激活了,前方似有一个引擎拉着观影者到一块敞亮的境域中,带到一个并非是彼时,亦不是当下的“建构-‘携带旧有经验’-新世界”中,观影者体会到一种审美的愉悦与快感。但聪明的观影者从来都知道,这种感觉是影像制造的致幻剂,它不会持续供给,观影者的身后似乎又有另一个引擎在往回拖拽。在这样的拉拽、收放、真实-非真实、旧有经验询唤-当下审美顷刻的多重境域中,似乎创作者有意在制造某种拉扯式的平衡,而这样的一种拉扯会让观者更加激动,这种激动会生成一种更大的视觉、听觉等多重官能的快感与张力。

在贾樟柯的《任逍遥》中,风景不再是青山绿水中环抱的三峡风光,风景镜头被推入大同小城镇的街道之间,夹杂着现代性的迷离气息。影片的开头借助摩托车少年百无聊赖的穿越和游荡在城市的街道上而展开。录像厅、台球厅、美发厅、歌舞厅,这些带有现代性“液化”的“器具-场所”在影像空间里肆无忌惮地释放着某种信号,“小武”也间断地介入了这座城市。作为现代媒介传递“器具”的电视机高频地出现在电影中,如在2008年奥运会申办成功的直播中,形成了一个与“世界”共时代的互文与错觉。在空间的“风景-景观”建构里,尽管《站台》的主体场景是文工团不断流动经过的煤矿与乡村,但贯穿其间的喇叭裤、烫头发、小汽车、流行音乐等种种意象,则清晰地指向现代性对乡村的“浸入”与“液化”。在影片《站台》中,“站台”作为一个显在的视觉/空间-风景意象和听觉意象,成为影片的结构、叙事中心,也成为影片各种文化风景拼贴的中心元素。贾樟柯说到《站台》这首音乐时说:“这是我们听到的第一首类似摇滚乐的音乐,它描写一个人在站台上等待他爱人的到来,表现了一种期待的情绪。于我而言,它是开启我80年代记忆的钥匙。这首歌有一种疲倦而哀伤的生命的感觉。”[32]无论是“小城漫游”还是“站台”作为一种“景”,它存在着一种“敞开”的境域,即它既是出发的地方,又是回来的地方,这是一处中介性的回溯之地。除此外,在影片《小武》中,小城镇里破旧的街景,震耳欲聋的流行音乐,空间本身的喧闹嘈杂,将观者轻而易举地拉入具有年代感和地域感的伪现代氛围里。作为“器具-音乐”的《心雨》多次出现,欠发达的小城镇里随处飘荡着现代的时髦元素。这种现象被称为“雅俗混杂的赝品气氛(Kitsch)”。这样“景观-气氛”里的小城镇不仅是导演频频回望的故乡风景,也是无数观众出走半生再未曾回去的“精神梓乡”。在这个影像世界里,旧有的经验被询唤,新世界又被再次建构。破旧的街道,破败的建筑,导演用冷凝的基调力图还原几近残酷的“真实-风景”。吊诡的是,在冷静的叙事里,又夹杂着繁复而暧昧的城市气息,这是独属于小城镇的空间气质。现代性的“风景-元素”无孔不入地浸入古旧小城,此时的空间风景呈现出一种古老-现代、老旧-时尚的悖谬感与杂糅感。“赝品感症候地反映了全球现代化与残存的现代传统生活世界的各种因素七拼八凑,标示着一个急速现代化、与国际资本接轨的国家中触目惊心的不平衡的发展。”[33]在这个老旧的小城里,尽管涌入了繁多的现代元素,但这些元素终是想象性的视觉幻象,幻象背后依旧是“敞开-风景”呈现出的某种真理的收放与拉扯。我们在影像构建的风景视界里寻找一种新世界里的自在自为。

海德格尔认为作品之为作品在于其真理的生发方式。换言之,只有当生产过程真正带来存在者之“敞开性-真理之际”,这种生产才是创作。作品之作品的存在在于它的“敞开-去蔽”,越是“拉扯-收放”得惊心动魄越是其所是。作品之作品,在于其创建了世界,同时也制造了大地。作品并非在刻画那些早已被熟稔的物,而是将那些不可见物成为显现的可见或可感,使得实存更加实存。电影作品中的风景亦如此。电影中的风景早已超越了物的质料外显,它在实在中打开了一片开阔地,此时山不再是山,云不再是云,一切都与所见的物之原初属性不同。在视觉空间里,风景粘连和改变了人与现实的关系,使人获得了一个新的视觉认同机制,获得了同存在的确认。换言之,风景成为一种构建视觉耦合关系的介质,使得作品创建了一个新的“携带旧有经验”的视觉世界。风景的“真理-敞开”展现常借场面调度、景深运用、景别切换来实现,这些风景里往往蕴涵着对某种意识形态的批判诉求。在影像画面中景深镜头的模糊-清晰、远近意味着与观影者的亲疏关系:触手可及似可抵达,遥不可及实为缥缈。在贾樟柯《二十四城记》的落尾段落,此处的风景呈现分为三层:前景里是年轻时尚的娜娜坐在“甲壳虫”汽车里,中景里是一片金黄璀璨的油菜花地,远景里是正在废墟地里“重生拔地”的建筑。在《三峡好人》的结尾段落里,三明带着前妻走入一片“废墟-风景”之间。前景里满是拆迁完后留下的废渣瓦砾,中景里两个虚妄的男女行走在废墟之间,旁边葱郁的大树与微如蝼蚁的身影、颓败的建筑残渣形成强烈的视觉对比,后景里是被拆卸得只剩下框架的房屋。这样的镜头似在暗示:“远方的历史废墟已经清理,现代化即将走到我们面前,一切都显得令人愉悦”[34],一切都显得欣欣向荣。此时的风景如此现实而冷凝,它“兜售着微妙的议题”。风景在此刻并不坦言立场,而是经由“真理”的“敞开-境遇”潜藏蕴意,这暗合了影像叙事的某种陈规,风景故而被认作是客观真实的呈现。在这个“新世界”里,影像经由风景的“装框”来回溯某种旧有的经验式语境,而“历史用看不见的线索将其它的图像串联起来,使图像的生产成为可能,且能够反映观者的历史位置”[35]。现代性神话在崩坏的边缘来回纠结,继而起之的是那些“矗立”的风景。一边是尚未清理,即将被淹没在水底;一边是拔地而起的现代建筑,与难以掩藏的脏乱污垢。这些风景好似就在身边“动荡不安”地流转着,它谈不上令人鼓舞欢欣,但也不至于叫人灰心丧气。世界与大地在此刻是一种争执(Streit),“唯有动荡不安的风景才能宁静下来,而宁静的方式随运动的方式而定”[21]35。这样的风景建构至少能让观影者在影像构建的新世界里告别盲目,关注日常。

沉醉于日常生活的安然自得,满足于对现存世界的“拥有”,是此在逗留于实在,遗忘了存在。影像中的风景建构它既是“词的”又是“物的”,同时又超越了“词”与“物”,这种超越源于对“存在”的找寻与守护,甚至是反叛。从“词”到“物”,从大地到器具,从器具转向作品,从拥有世界转向“构建”世界,这是一种对存在的“超越性”的守护。“在对存在的体验中,人发现了自己活动的空间。人并未被禁锢在实存之中,并没有被紧紧串在实存上。在诸物之间有人的余隙,以便运转。”[36]存在最终指向的问题是自由,但自由从来都不是任意妄为。影评人马诺哈拉·达吉斯在反复看《二十四城记》后在文章中这样评论:“感受真实与想象、人们与地方之间的东西,忽而沉醉其间,忽而隔离远望。”[37]虚构的叙事总让人沉湎,真实的风景却如此凛冽,甚至让人望而生畏。这种存在的自由是风景从叙事的序列里抽身而出,它缄默无言,保持中立。风景的真理在于它兜售着微妙的议题,任由观者在“敞开-世界”里驰骋,并将影像中叙事性因素暂时悬置或减缓,提供一个可供商榷的“境域”,容观者复归和反省那些早已看到的物,而并非将物作为规劝式的宣传处理。风景的文化生产过程似乎总是被巧妙地隐藏着。风景诚然是暧昧、复杂且矛盾的,它既是优美的,又是颓败的;既是形容词的,又是动词的;既是激进的,又是婉约的。

毋宁,真理往往归于逻辑,而美留给了美学。正是囿于这种风景-真理的矛盾性,大地、器具、人、世界四者才在“敞开”之中获得和守护了自身。

五、结 语

本文藉由大地、器具、人、世界四个向度来探寻影像中风景的词性与物性呈现,旨在探寻影像中风景之为风景的问题。之所以要引入“大地-风景”,意在表明世界是创建并非是横空出世,亦是主体的创造式活动。影像的风景创作是一种汲取与应合,它投射着创作主体的生命经验,投射着历时性此在本身的隐秘使命。此在的“大地-风景”是世界之所从出,也是之所化归。“大地-风景”带来了超越性的同时,还指向了超越的彼岸。作为“器具”的风景则确凿着人存在于世的痕迹,是人与“大地”、人与“世界”的介质之物,同时是人在自在自为之间找寻着精神残余的连接。作为“真理”的风景,“敞开”并超越了客观真实,此时的风景更像是一种视觉暂留,它丢给观者一个“暧昧议题”,它转瞬即逝,却又久久挥之不去,终成为连接“我”与“世界”的微妙缠绕与想象能指。

诚然,风景与物之间始终存在着一种互为依存的关系:一方面,风景作为一种特殊的物,可经由影像叙事所提供的真理生发而将物之物性显现出来;另一方面,正是通过物之聚集的方式显示出来真理才在世界之展示中将自身与风景-景观关联起来。所以,影像中的风景,始终伴随着影像与“风景-物”的互相指涉:在由器具、影像指向“风景-物”之时,物成为影像之为影像的内在环节;在通过影像将“风景-物”展示出来时,影像也因风景获得了自身的实在性。

最后,影像中的风景中国,既优美又冷寂,既繁华又颓败,既伤痕累累又新兴在望,既是显赫景观的憋足侧面又是文化符号的神话展示。对风景的省思,旨在提醒观者留意:那些过往安静的风景,正在运动中被“聚合”,我们在对其审美,也在对其反思。