龙泉青瓷呈色的影响因素*

2024-03-12刘干平金奇学胡华敏汤少龙曾日康廖俊伟

刘干平 金奇学 李 锋 胡华敏 汤少龙 曾日康 廖俊伟

(1 龙泉市鼎青青瓷坊 福建 龙泉 323700)(2 龙泉青瓷鱼鳞纹研究所 福建 龙泉 323700)

(3 龙泉市李生和青瓷博物馆 福建 龙泉 323700)

(4 浙江省青瓷及日用陶瓷产品质量检验中心 福建 龙泉 323700)

(5 龙泉市汤少龙青瓷材料店 福建 龙泉 323700)(6 龙泉市廖生青瓷工作室 福建 龙泉 323700)

对于陶瓷制品,采用氧化气氛烧制抑或是还原气氛烧制,其结果是截然不同的,最直观的体现形式当为釉的呈色,其中又以铁系釉最为普遍。从古至今,人们在陶瓷的生产实践过程中,由于釉料制作中多少含铁原料的掺入及烧制过程中氧化还原气氛的改变,导致釉的呈色的变化,由此演变出米黄、月白、天青、粉青、梅子青、豆青等含铁量较少的青色系列釉和浆釉、茶叶末釉、乌金釉等含铁量较多的黑色系列釉[1]。其中青色系列釉的代表为龙泉窑之粉青和梅子青。

龙泉窑以烧制青瓷而闻名,始于五代,盛于南宋。龙泉青瓷传统上分为哥窑和弟窑,哥窑胎色灰黑、釉面开片、端庄典雅,古时“紫口铁足”“金丝铁线”是对其最恰当的形容;弟窑胎白釉青、釉色晶莹、温润如玉,南宋的粉青、梅子青达到了青瓷釉色的巅峰。

龙泉青瓷能够在青瓷领域保持久盛不衰,其关键因素在于龙泉本地的瓷土。龙泉盛产瓷土,几乎囊括了含铁量从0~20%的各种瓷土,其中历时最久、开采量最大的瓷土当为黄坛瓷土或岭根瓷土、西源瓷土、狮子笼紫金土、大窑紫金土含铁量分别为0~0.5%、2%、5%、10%,再辅以常规性原料如石灰石、滑石、碳酸钡、氧化锌、石英、以及工业氧化铁,可以配制成各种色调和色饱和度的青瓷釉料。笔者以龙泉青瓷为基础,通过模拟假设,计算分析,深层次地剖析了对龙泉青瓷呈色的各种因素,从而归纳总结出龙泉青瓷的呈色机理。

1 分析和讨论

1.1 龙泉青瓷的呈色原理

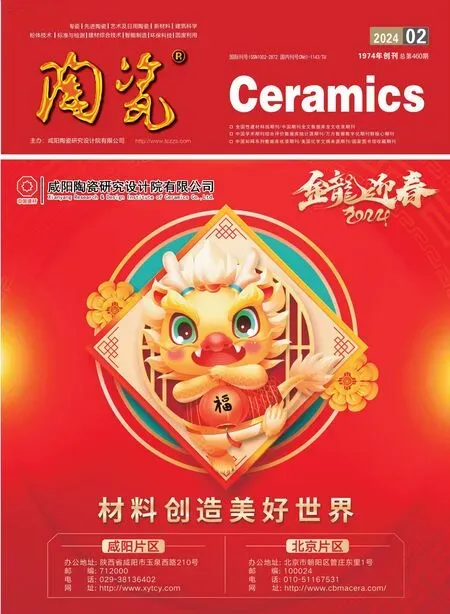

釉的呈色是釉中离子对光的选择性吸收的结果,铁对青釉呈色起着决定性的作用。铁在釉中以Fe2+和Fe3+形式存在,釉的颜色主要取决于二者之间的平衡状态。由于Fe2+对光谱中的青绿色部分吸收最少,透过最多,因而釉呈蓝色或青绿色;反之,若Fe3+含量占优势时,釉对光谱中黄色波长的光透过最多,釉则显黄色或黄绿色。釉中Fe2+和Fe3+的比值决定了釉的颜色,比值从高到低,釉的颜色分别呈现蓝色、青色、绿色、黄色,见图1[2]和表1[3]。

图1 CIE标准色品图

表1 铁的不同状态与釉色关系[6]

1.2 龙泉青瓷的呈色过程

1.2.1 龙泉青瓷的烧制过程

为便于分析龙泉青瓷的呈色过程,可将龙泉青瓷的烧制过程按氧化还原反应分为二期3个阶段:气固反应期和液相反应期,其中气固反应期包括氧化阶段、强还原阶段,伴随着釉料颗粒的粗化和致密化,氧化反应和还原反应均为气相和固相间的反应;液相反应期仅包括弱还原阶段,氧化反应或还原反应是通过液相中离子的移动来进行的。气固反应期与液相反应期的临界点标志为釉层封闭。

1.2.2 气固反应期

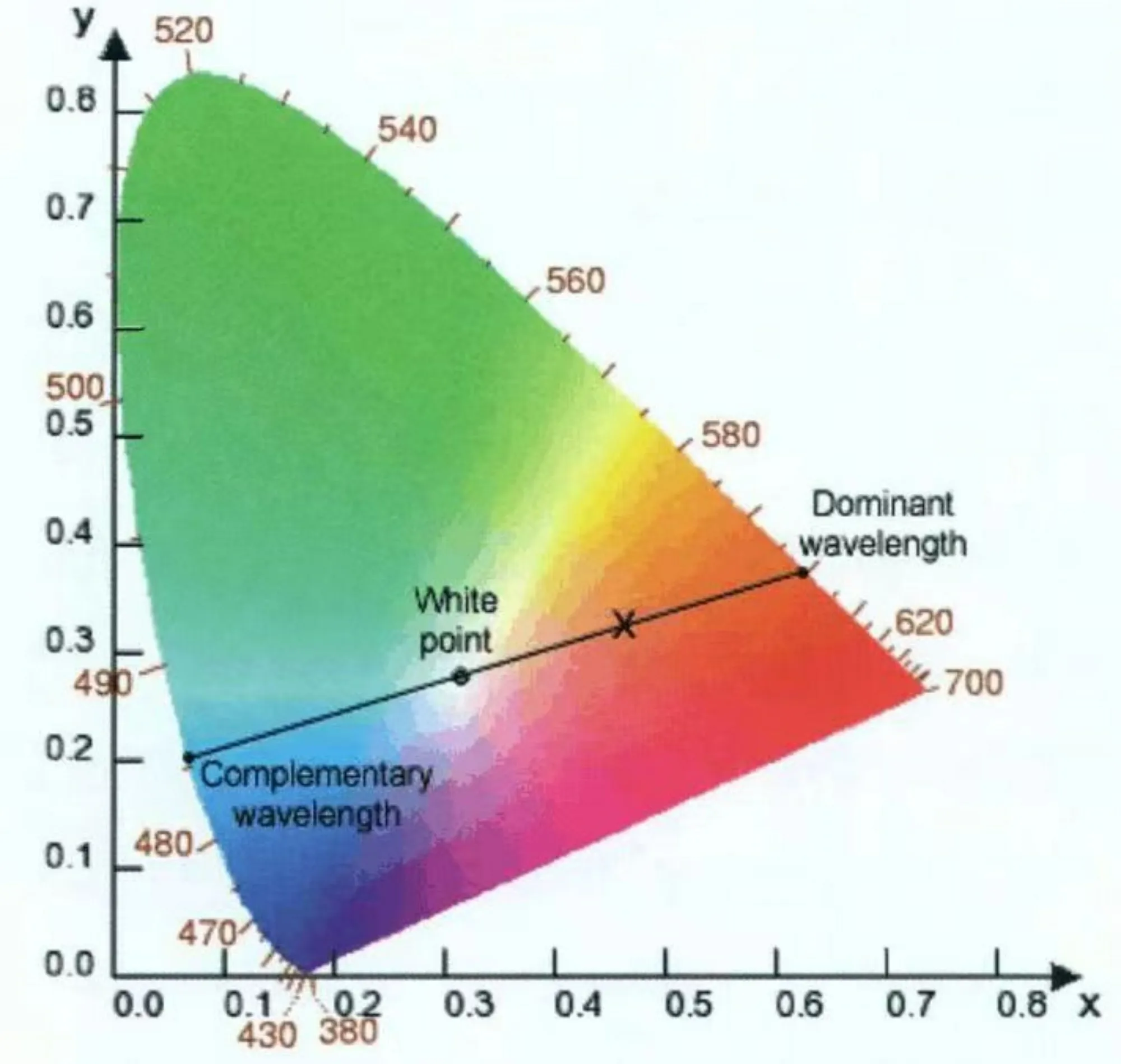

气固反应期即气体与固体反应,分5个步骤:①气体反应物从气相主体向固体颗粒表面扩散(外部传质);②气体反应物通过颗粒内的孔隙向颗粒内部扩散(内扩散);③气体反应物在固体表面吸附;④产物层扩散;⑤化学反应及固体产物的生成。反应初始是反应速率较快的阶段,此阶段固体反应物消耗较快,固体产物迅速在固体反应物表面生成,固体产物的摩尔体积一般大于固体反应物的摩尔体积,导致生成的固体产物结构填充固体颗粒内的孔隙,使得孔隙逐渐减小,增加了颗粒内扩散阻力。随着反应的进行,生成的固体产物会逐渐覆盖在固体反应物表面,阻断反应气体与未反应固体的直接接触,反应气体与固体反应物需要经过产物层扩散才可以进一步反应(见图2)。

图2 气体与固体反应示意图

龙泉青瓷釉层气固反应期包括:氧化阶段和强还原阶段两个阶段。氧化阶段即点火至开始还原的阶段(50~1 020℃),此阶段伴随着水分的排除、石英晶型转换、有机质的氧化,颗粒粗化、但釉料孔隙度基本不变,氧气能自由出入,原料中含铁矿物以Fe2O3为主,其次为FeO、FeS,由于在此阶段含铁颗粒较为细小,粗化程度较低,可假设在此阶段,含铁矿物经过充分氧化均转变为Fe2O3;强还原阶段(1020~1150 ℃),在强还原气氛作用下,三氧化二铁被还原为氧化亚铁,其化学反应式为Fe2O3+CO ══2FeO+CO2,由于在此阶段,釉料颗粒已逐渐长大和粗化,还原气体只能与含铁颗粒表面一层的Fe2O3进行反应生成FeO,而含铁颗粒内部仍为Fe2O3,FeO 与Fe2O3的比值称为釉的还原比值。

1.2.3 液相反应期

液相反应期即液体中各化学组份之间的相互反应,主要以离子的形式进行。龙泉青瓷釉层液相反应期为弱还原阶段(1 150~1 270℃),釉料完全熔融,釉层封闭,还原气体已不能进入釉层中,氧化还原的反应以釉层中离子之间相互作用来进行,即碱金属氧化物和碱土金属氧化物中由于碱金属和碱土金属离子对氧离子的结合能力不同而导致不同程度地游离出氧离子,使二价铁离子氧化成三价铁离子,从而改变釉的还原比值。

1.3 龙泉青瓷呈色的内在影响因素——基于釉料本身的因素

1.3.1 釉层封闭前

1.3.1.1 釉料的细度对釉色的影响

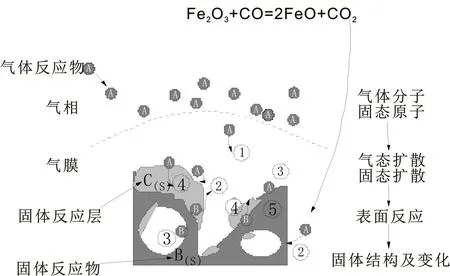

假设氧化铁颗粒呈球体状,由上述气体与固体反应的模式可知,气固反应期的强还原阶段,氧化铁颗粒只有表面一圈的三氧化二铁与还原气体作用生成氧化亚铁,而颗粒内部却不能接触还原气体,仍保持为三氧化二铁,故被还原生成的氧化亚铁与未被还原的三氧化二铁的比值即还原比值决定了釉的呈色。基于此,可认为釉料的细度即含铁颗粒的细度是影响氧化铁的还原比值从而影响釉的呈色的最关键因素。在此以不同细度的氧化铁颗粒来计算还原比值从而分析细度对釉呈色的影响。

现假设细度分别为200目和400目的两种釉料,还原深度设为6μm,计算还原比值。

(1)200目釉料。釉的颗粒直径为74μm,其中氧化铁颗粒亦同,则氧化铁球体的体积为:

V=πr3=3.14×373=159050μm3

还原生产物的体积为:

V=πr3-π(r-h)3=3.14×373-3.14×(37-6)3=82469μm3

则还原比值=65507/(159050-65507)=0.70从表1可知,釉呈黄绿色。

(2)400目釉料。釉的颗粒直径为38μm,其中氧化铁颗粒亦同,则氧化铁球体的体积为:V=πr3=3.14×193=21537μm3

还原生产物的体积为:

V=πr3-π(r-h)3=3.14×193-3.14×(19-6)3=17358μm3

则还原比值=14639/(21537-14639)=2.12

从表1可知,釉呈青中带绿色。

由上述可知,当釉料细度由200目变为400目时,釉中氧化铁的还原比值由1.08变为2.12,釉的呈色将由黄绿色向青蓝色转变。因此釉浆的颗粒度愈细,即氧化铁的颗粒愈细,氧化铁颗粒的还原比值越大,釉的呈色趋于青蓝色(见图3)。

图3 还原气体与不同细度氧化铁颗粒反应示意图

1.3.1.2 釉中氧化铁含量对釉呈色的影响

氧化铁含量对釉呈色的影响体现在两个方面:

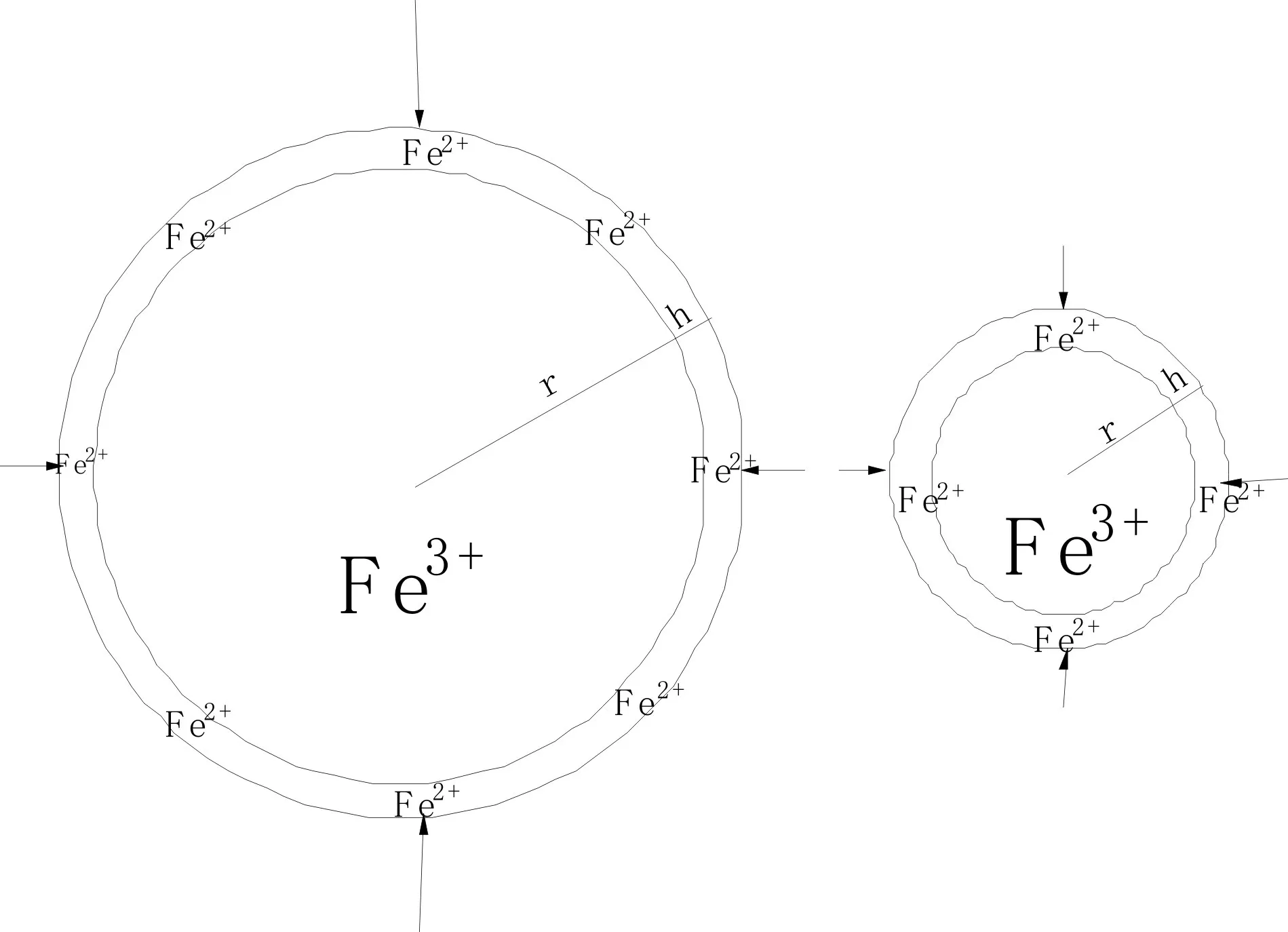

(1)釉的色调。其取决于氧化铁的还原比值,体现在气固反应期。假设氧化铁含量分别为1%和2%的两种釉,原料球磨的时间相同,即釉的细度相同。其中氧化铁颗粒的粒径亦同,说明氧化铁含量为2%的釉中氧化铁颗粒数比氧化铁为1%的釉多一倍,因此造成两种釉中氧化铁颗粒的分布密度不同,即氧化铁颗粒的间距不同,氧化铁含量为2%的釉中氧化铁颗粒间距是氧化铁为1%的釉的2倍。因此在烧成过程中颗粒的粗化程度不同,间距小的小颗粒易于结合形成大颗粒,氧化铁含量为2%的釉粗化程度比氧化铁含量为1%的釉高,导致氧化铁含量为2%的釉中氧化铁颗粒比氧化铁含量为1%的釉尺寸大(见图4)。这就相当于在气固反应期的强还原阶段,氧化铁含量为2%的釉中氧化铁颗粒比氧化铁含量为1%的釉粗,由釉料的细度对呈色的影响可知,氧化铁含量高,因粗化形成的氧化铁颗粒粗,釉的还原比值低,故釉的呈色趋于黄绿色。因此,随着釉中氧化铁含量的增加,釉的呈色将由蓝青色趋于黄绿色。

图4 氧化铁颗粒粗化示意图

(2)釉的饱和度。其取决于釉中Fe2O3含量,随着Fe2O3含量的增加,对釉的着色作用逐渐加强,釉的色调得以加深,釉色逐渐变暗,直到最后出现墨绿色、棕黄色以至于墨黑色。

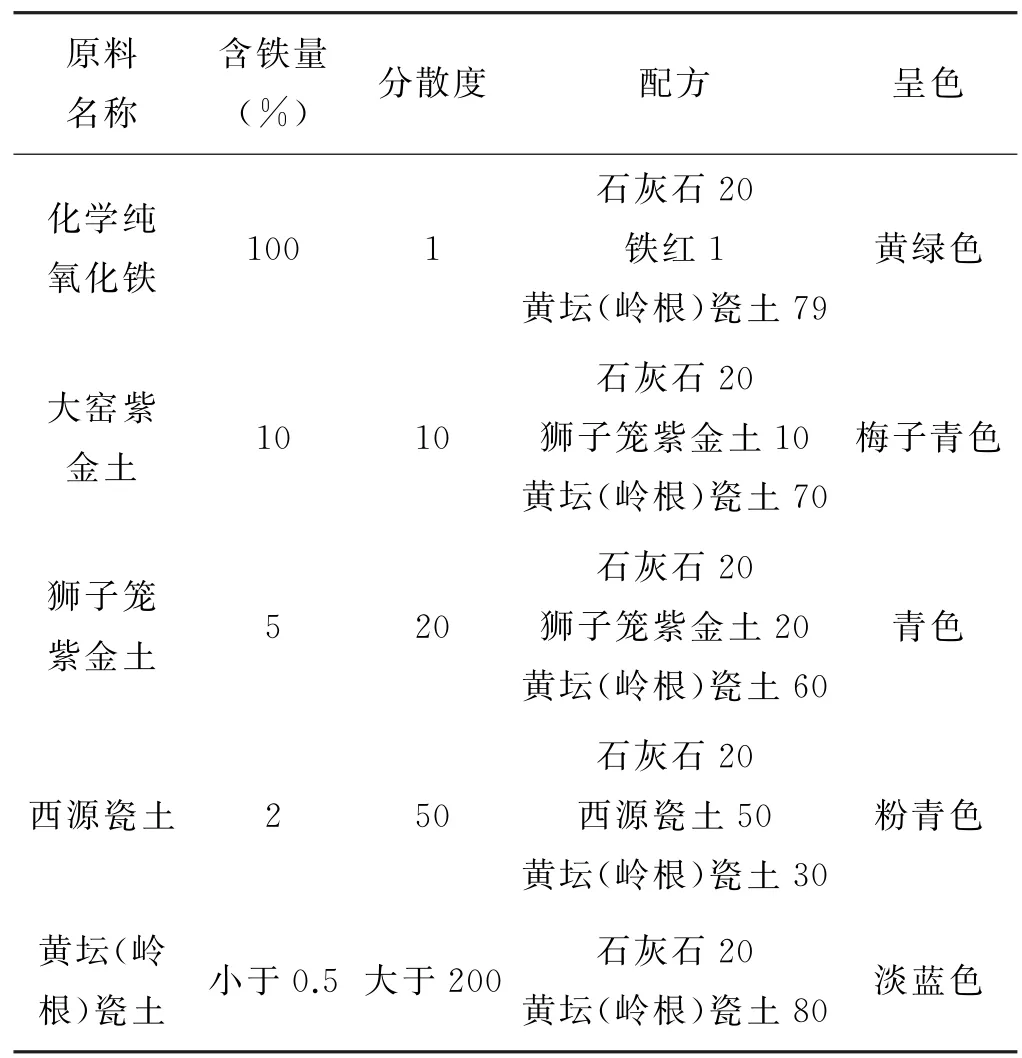

基于以上两点,由于氧化铁含量的变化,龙泉青瓷釉呈现出色调和色饱和度的综合变化,如月白、粉青、梅子青、豆青和蟹壳青等,主要是由于青瓷釉料内含有0~3%铁的氧化物的缘故(见表2)。

表2 铁的不同状态与釉色关系[6]

表3 各种氧化物给出游离氧的本领

1.3.1.3 铁份的分散度对釉色的影响

青瓷釉内色调,与釉料中的着色剂氧化铁粒子的分散度有关,氧化铁粒子的分散度愈大,则氧化铁粒子的尺寸越小,由细度与还原比值的关系可知,氧化铁颗粒的还原比值越大,釉的呈色愈显青蓝色。现以龙泉青瓷常规使用的瓷土为例,说明釉的分散度对釉呈色的影响。

龙泉本地常规瓷土包括黄坛瓷土或岭根瓷土、西源瓷土、狮子笼紫金土、大窑紫金土,含铁量分别为0.5%、2%、5%、10%。假设分别采用工业氧化铁、大窑紫金土、狮子笼紫金土、西源瓷土引入相同含量的氧化铁,釉料的研磨细度相同,则1颗工业氧化铁中氧化铁的含量相当于10颗大窑紫金土中氧化铁的含量、或20颗狮子笼紫金土中氧化铁的含量、或50颗西源瓷土中氧化铁的含量,说明工业氧化铁中氧化铁的颗粒最大、大窑紫金土中氧化铁的颗粒尺寸为工业氧化铁的1/10,游离分布在大窑紫金土中;狮子笼紫金土中氧化铁的颗粒为工业氧化铁的1/20,游离分布在狮子笼紫金土中;西源瓷土中氧化铁的颗粒为工业氧化铁的1/50,游离分布在西源瓷土中。根据细度与龙泉青瓷呈色的关系可知,由工业氧化铁引入氧化铁,釉的还原比值最小,釉容易呈现绿色,其次为紫金土引入氧化铁,而西源瓷土引入氧化铁,釉的还原比值最大,釉容易呈现蓝色,如图5所示[3]。

图5 含铁原料氧化铁分散度示意图

现假设工业氧化铁、紫金土、西源瓷土、岭根瓷土和黄坛瓷土引入1%的氧化铁,具体配方见表4。釉的细度为200目,即釉的颗粒直径为74μm,还原深度设为6μm,计算还原比值。

表4 各种氧化物的电场强度

(1)工业氧化铁。工业氧化铁球体颗粒的体积为:

V=πr3=3.14×373=159050μm3

还原生产物的体积为:

V=πr3-π(r-h)3=3.14×373-3.14×(37-6)3=65507μm3则还原比值=65507/(159050-65507)=0.70

釉呈黄绿色。

(2)大窑紫金土。大窑紫金土球体颗粒的体积为:

V=159050/10=15905μm3

半径17.17μm,还原生产物的体积为:

V=πr3-π(r-h)3=3.14×17.173-3.14×(17.17-6)3=11518μm3

则还原比值=11518/(15905-11518)=2.63

釉呈梅子青色。

(3)狮子笼紫金土。狮子笼紫金土球体颗粒的体积为:

V=159050/20=7953μm3

半径13.63μm,还原生产物的体积为:

V=πr3-π(r-h)3=3.14×13.633-3.14×(13.63-6)3=6556μm3

则还原比值=6556/(7953-6556)=4.69

釉呈青色。

(4)西源瓷土。西源瓷土球体颗粒的体积为:

V=159050/50=3181μm3

半径10.04μm,还原生产物的体积为:

V=πr3-π(r-h)3=3.14×10.043-3.14×(10.04-6)3=2971μm3则还原比值=2971/(3181-2971)=14.15

釉呈粉青色。

(5)岭根瓷土或黄坛瓷土。岭根瓷土或黄坛瓷土含铁量小于0.5%,不足以配成含铁量1%的釉,但其分散度最小,即氧化铁尺寸最小。故由岭根瓷土或黄坛瓷土配成的釉料,其还原比例最大,氧化铁完全被还原,釉呈蓝色,但由于氧化铁含量低,致使色饱和度低,颜色偏淡,呈淡蓝色或青白色,如月白釉、影青釉、青白釉等。

1.3.2 釉层封闭后

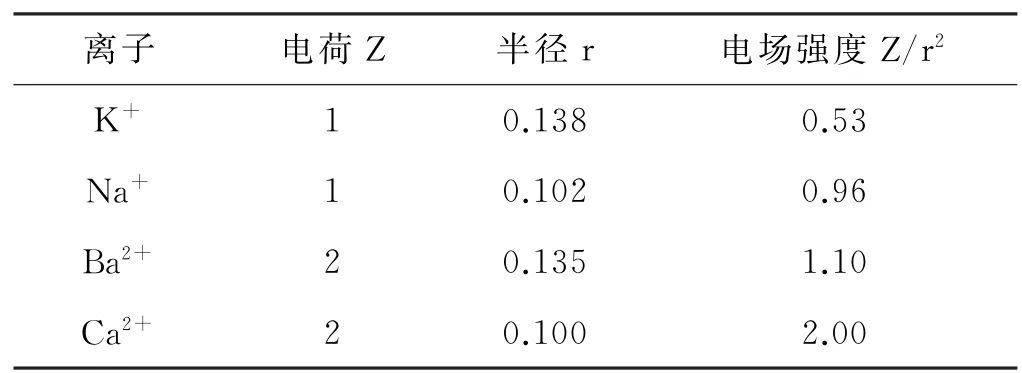

弱还原阶段即釉层封闭后,颗粒之间的空隙变为闭口气孔,还原气氛已不能进入釉层与Fe2O3发生反应,此时,可不考虑还原气体的还原作用,即Fe2+与Fe3+的比例不变。随着温度的升高,釉逐渐熔融,釉中各种金属氧化物呈离子状态,此时,釉的呈色取决于釉的化学组成,龙泉青瓷釉料化学组成中涉及的氧化物包括:SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、LiO、CaO、Mg O、ZnO、BaO、FeO、Fe2O3。SiO2为网络生成体氧化物,Si-O 键为离子共价混合键,键能很大,以硅氧四面体形式形成釉熔体网络;Al2O3为中间体氧化物,Al-O 键具有一定的共价性,但离子性占主要,健能较大,对釉熔体起补网作用;K2O、Na2O、CaO、Mg O、Zn O、BaO 为网络外体氧化物,不参加网络,一般处于网络之外,M-O 键(M 代表网络外体离子)主要是离子键,键能较小,其中氧离子O2-易于摆脱阳离子的束缚,是“游离氧”的提供者,由于离子半径(r)和所带电荷(Z)的不同,各种氧化物给出氧的本领不同,表4列出了各种氧化物给出游离氧的本领;铁离子为变价呈色金属离子,在釉中以Fe3+和Fe2+形式存在,釉的颜色主要取决于二者之间的平衡状态。Fe2+能使釉产生浅蓝色,而Fe3+使釉产生浅黄绿色或黄色。

从表4可以看出,电场强度小的离子K+、Na+、Ba2+M-O 键的离子性强,其中氧离子O2-易于摆脱阳离子而成为游离氧;Ca2+的电场强度适中,在高温时氧离子O2-易于摆脱Ca2+阳离子而成为游离氧,而在低温时,Ca2+则积聚氧离子而成为结合氧;Mg2+、Zn2+电场强度较大,氧离子O2-不易于摆脱阳离子而成为游离氧。

龙泉青瓷粉青、梅子青釉属石灰釉或石灰碱釉,熔剂成分主要为CaO,CaO 在高温时释放氧,在低温时吸收氧的特性对青釉的呈色有着极佳的效果,使得粉青呈青中带蓝色、梅子青呈青中带绿色。

当釉中加入含K2O 的原料如钾长石、草木灰,含Na2O 的原料钠长石、霞石、玻璃粉,以及含BaO 的原料碳酸钡,由于K2O、Na2O、BaO 释放出氧,使釉中氧离子浓度增大,Fe2+便会吸收氧离子而变为Fe3+,导致釉熔体中Fe2+/Fe3+比值降低,釉的呈色向绿黄色转变。

当釉中加入含MgO 的原料滑石、碳酸镁、白云石等,含Zn O 的原料氧化锌,由于Mg O、Zn O 相比CaO更不易释放出氧,因此釉中氧离子浓度基本不变、甚至降低,从而釉熔体中还原比值Fe2+/Fe3+基本不变或者略有降低,釉的呈色基本不变或向绿蓝色转变[5~6]。

1.4 龙泉青瓷呈色的外在影响因素——基于外界环境的因素

1.4.1 烧成气氛对釉呈色的影响

烧成气氛是影响青瓷釉色的关键因素之一,青瓷釉呈现绿色或黄色,主要取决于于烧成时窑炉的气氛性质,在氧化气氛中烧成时,釉呈现出黄色、赤色和褐色;而在还原气氛中烧成时,釉呈现出绿色、青色和蓝色。由此容易造成一种假象,很多人似乎感觉气氛强弱是影响釉的色调的主要因素,尤其是在龙泉青瓷的烧制过程中,觉得还原气氛越浓,烧制出的釉色便能越绿越蓝,其实不然,因为在还原气氛烧制时,无论强还原或弱还原,还原气体均是源源不断地通入窑内与含铁颗粒固体反应,正是由于还原气体地源源不断通入保证了强还原或弱还原气体均能够与含铁颗粒固体充分接触,因此,气氛的强弱对还原比值影响不大,即对釉色影响不大,实践证明亦是如此。一般在龙泉青瓷烧制过程中,在还原初期采用强还原是为了有足够大的压力使得还原气体能够充满整个窑炉空间,而在还原后期采用弱还原是因为釉层已经封闭,还原气体已不起作用,采用强还原反而会造成薰烟发黄等缺陷,因此采用弱还原或中性气氛[7]。

1.4.2 釉层厚度对釉呈色的影响

釉层愈厚,釉呈色愈深,因为对于含铁量一定的釉层,铁离子的空间分布密度是一定的,釉层愈厚,釉层纵深方向铁离子的数量愈多,相当于增加了釉中铁的含量,釉的色饱和度增加,但釉的还原比值并未发生变化,因此,釉色变深,但颜色不变。

釉层厚度对釉呈色的影响,从物理学的观点分析,当可见光照射到青瓷釉上时,由于青瓷釉中Fe2+对光具有选择吸收的特性,因而可见光中的一部分黄色的光被吸收,而剩余的的光透过釉层被胎体反射回来进入人眼而呈现绿色。当光在釉层内穿过的途径以算术级数增大时,这种选择性吸收是以几何级数增加。因而釉层愈厚,呈色就愈深。当青瓷制品在还原焰中烧成而釉层的厚度又充分厚时,则可见光中被吸收的黄光就越充分,透射过青瓷釉的光蓝绿色调越重,此时青釉便呈现的更为辉青流翠,晶莹饱满,丰润如玉,故弟窑产品以“白胎厚釉”为贵,而哥窑产品以“薄胎厚釉”著称。为了保持和发扬龙泉青瓷釉晶莹润泽的美感,青瓷制品施釉时,釉层的厚度不应低于1 mm。越窑产品因釉层很薄,厚度一般在0.2 mm 以下,故釉色往往缺乏晶莹滋润的美感,而且大部分产品呈现“青中发黄”或“青中带黄”的现象。所以,所谓“青如天、明如镜、薄如纸“的柴窑产品,实际上在世界上也是不可能存在的,当然青瓷产品的釉层厚度,还应该根据生产工艺的要求来确定,而不能单纯从釉色方面来确定,否则釉层过厚,易造成流釉现象,而且釉内还可能出现鸡爪纹或釉面产生裂纹等现象。故在生产中应控制适当的釉层厚度,一般青瓷制品施釉时釉层厚度控制在不低于1 mm 时比较适宜的,而对于个别装饰用瓷,釉层厚度可适当增减。除了釉层厚度显著地影响釉的色调外,不同的上釉方法对釉的呈色亦发生一定的影响。由于采用喷釉法上釉的制品在烧成过程中其釉的玻化温度往往较浸釉法上釉的制品的玻化温度要高10~20℃,所以采用浸釉法上釉的制品其釉所呈现的色调往往较采用喷釉法上釉的制品所呈现的色调深,釉面出现波浪纹的现象比较少,因而较为晶莹滋润。当然,提高制品的烧成温度可以克服采用喷釉方法所造成的缺陷,采用喷釉方法施釉是青瓷制品上釉操作发展的主要方向之一[8]。

1.4.3 坯体的含铁量对釉色的影响

坯体内铁的氧化物含量与釉呈现的色调具有密切的关系,当釉的化学组成和其他工艺因素都相同时,配体内铁的氧化物含量愈多,釉所呈现的色调就愈深,从分析得知:古代龙泉青瓷胎内铁的氧化物含量波动在0.5%~5%,南宋弟窑产品胎内铁的氧化物含量约在0.5%~2.5%,哥窑产品则在3.5%~5%。坯体内铁的含量愈多釉色愈深。这是由于胎和釉在烧成过程中发生作用,因而当胚料的含铁量较釉料多时,在高温烧成阶段坯体内的一部分铁扩散到釉内,从而相对地增加了釉内铁份含量,使釉呈现的色调增深。另一方面,由于烧成过程中胚釉之间形成中间层,此中间层的铁份约相当于胚釉两者含铁量的平均值,而由于青瓷釉的透明或半透明性,中间层和胎面的颜色都能映现出来,加深了釉呈现的色调,因此胚料的铁份含量多少,因根据不同品种产品而定。

1.4.4 烧成温度对釉色的影响

关于青瓷釉的呈色与烧成温度的关系,在其它生产工艺相同时,烧成温度越高,釉色越深。从产品外观观察,烧成温度的高低不仅影响釉的呈色,而且也与釉的光泽具有密切的关系,如制品的烧成温度在1 240℃时就进行止火,釉内尚存钙长石或石英晶体,且釉内气泡数量较多、尺寸细小、密集分布,此皆影响釉的呈色,釉为不透明或半透明状,此时,釉中玻璃体过少,部分铁离子固溶到钙长石晶体结构中,导致釉的呈色浅淡,甚至发白色。若温度提高到1 270℃进行止火时,釉内大部分钙长石和石英组份已熔融,仅剩部分微晶,且釉内气泡数量、尺寸适中,正是由于釉层中的微晶、气泡使进入釉层的光线发生强烈的散射,产生乳浊效应,得以在外观上呈现出柔和滋润、温润如玉的艺术效果。若温度提高到1 300℃才进行止火时,釉内钙长石和石英组份已熔融,且釉内气泡较大,分布亦不均匀,此时釉呈透明状,光线直接透过釉层被胎体反射回来,因此,胎体的颜色直接影响着釉的呈色。

1.4.5 瓷土中微量着色元素对釉呈色的影响青瓷釉的呈色,主要是由于釉内铁的氧化物,在还原性气氛的条件下烧成时,氧化铁被还原为氧化亚铁的结果,但实际证明,青瓷釉的色调,虽然主要是取决于铁的氧化物含量和性质以及上述的一些影响青瓷釉色的因素。然而,瓷土和紫金土中的其他微量着色元素对青瓷釉呈现的色调亦发生明显的影响。在龙泉青釉釉内除铁外,还有钛、锰、钇、镧、銅、锆、铍、镓、钇、钼、钴、铬等元素,只是在含量上有所不同,这些过渡金属元素对青瓷釉呈色发生有着明显的影响。

2 结论

(1)釉层封闭前,源源不断的还原气体与釉层中有限的氧化铁颗粒进行还原反应,其还原比值即二价铁与三价铁的比值决定了釉的色调,影响还原比值的因素包括釉中铁的细度、铁的含量和铁的分散性。其中铁的含量既影响釉的色调,又影响釉的色饱和度。

(2)釉层封闭后,还原气体已不能进入釉层,影响釉的呈色的因素为釉的化学组成,即碱金属氧化物和碱土金属氧化物中由于碱金属和碱土金属离子对氧离子的结合能力不同,而不同程度地游离出氧离子,使二价铁离子氧化成三价铁离子,从而影响了釉的呈色。

(3)烧成气氛、釉层厚度、坯体的含铁量、还原气氛的强弱、烧成温度以及瓷土中微量着色元素等因素对于釉呈现的颜色均有较大的影响。