广东科技创新平台建设历程及发展建议

2024-03-11韩莉娜王臻

文/韩莉娜 王臻

0 引言

当前,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,世界主要国家争相寻找科技创新的突破口,抢占未来发展先机。科技创新平台作为支撑全社会创新活动的重要载体和核心力量,在区域科技与经济发展中发挥着重要的作用。本文总结了广东科技创新平台的建设历程及其带来的启示,以期为新时期强化广东战略科技力量、有力支撑广东加快实现高水平科技自立自强提供借鉴。

1 科技创新平台的内涵及分类

1.1 科技创新平台的内涵

科技创新平台最早由美国竞争力委员会在1999年所作的研究报告《走向全球:美国创新新趋势》中提出,该报告认为科技创新平台是创新基础设施及创新过程中不可或缺的要素。我国科技创新领域最早明确提出“平台”概念是2004年发布的《2004—2010年国家科技基础条件平台建设纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》指出,国家科技基础条件平台建设是充分运用信息、网络等现代技术,对科技基础条件资源进行的战略重组和系统优化,以促进全社会科技资源高效配置和综合利用,提高科技创新能力。综上可见,科技创新平台是指围绕科学前沿发展、国家战略需求以及产业创新发展需要,整合集聚科技资源、具有开放共享特征、支撑和服务于科学研究和技术开发活动的科技机构或组织,是开展基础研究、行业产业共性关键技术研发、科技成果转化及产业化、科技资源共享服务等科技创新活动的核心阵地和基础力量。

1.2 科技创新平台的分类

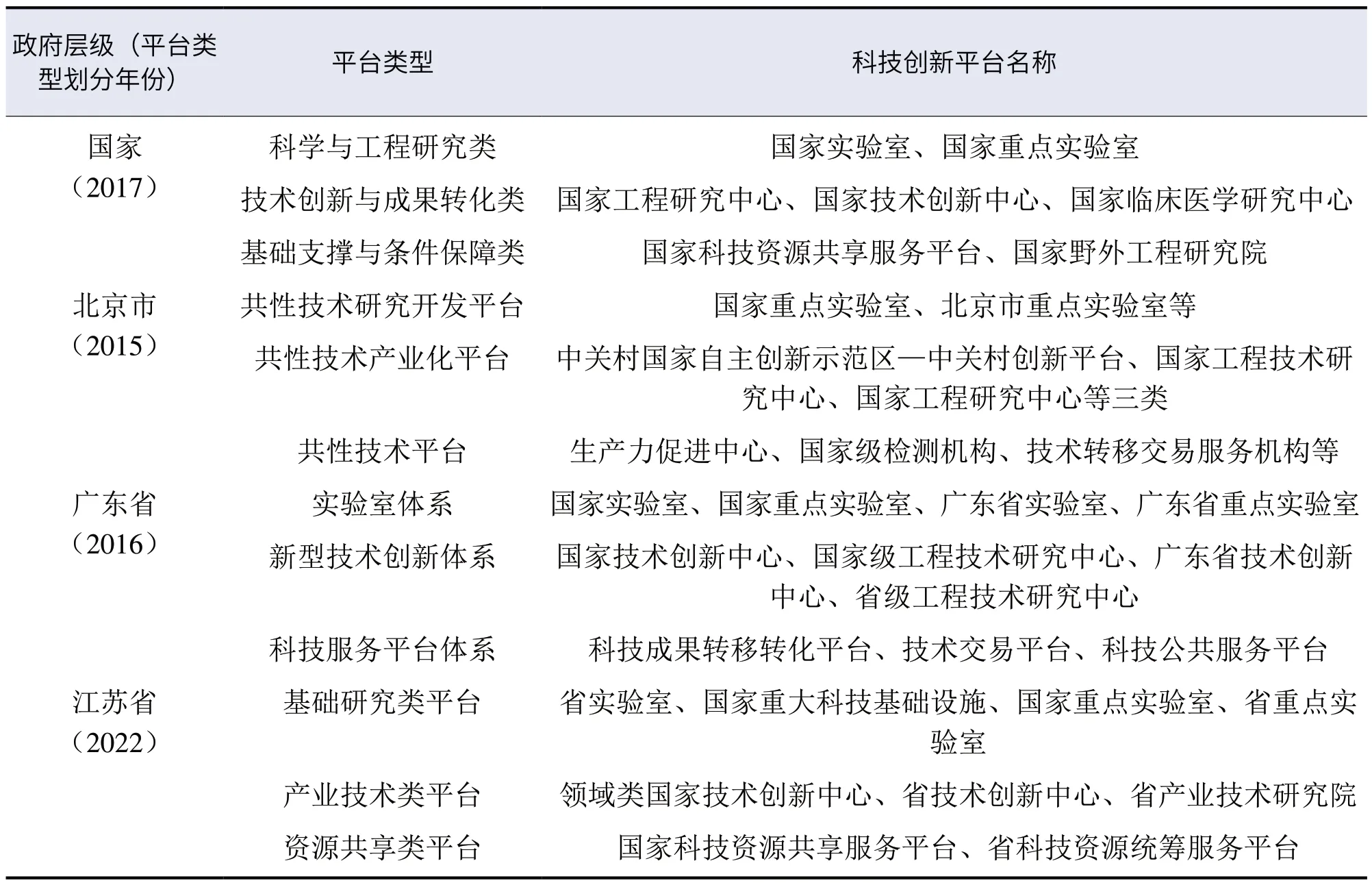

科技创新平台与政府、高校和企业联系密切,但因其建设主体、构建途径、功能定位等不同,各类型平台间的运作模式和产业形态存在显著差异。当前,国家和地方政府从不同视角提出了不同的科技创新平台的划分方法。

在国家层面,根据《国家科技创新基地优化整合方案》,我国按照国家战略需求和不同类型创新平台功能定位,将科技创新平台分为科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础支撑与条件保障三类。

在地方层面,各地结合自身特色,更加侧重于微观和应用性较强的科技条件平台建设,为支柱产业尤其是技术转移、科技成果转化和产业化提供科技条件支撑。如,广东省将科技创新平台分为实验室体系、新型技术创新体系、科技服务平台体系;北京市将科技创新平台分为共性技术研究开发平台、共性技术产业化平台、共性技术平台;江苏省将全省科技创新平台划分为基础类平台、产业技术类平台、资源共享类平台三大类(见表1)。

表1 我国各级政府对科技创新平台的分类

2 广东科技创新平台的建设历程

笔者通过梳理广东科技创新平台的发展历史,将其大致分为萌芽试点期、探索建设期、快速发展期3个阶段。

2.1 1986—2003年:萌芽试点期

1984年,由原国家计划委员会牵头,原国家科学技术委员会和国家教育委员会以及中国科学院等部门共同组织实施了国家重点实验室建设计划。广东在国家相关精神指引下,为弥补基础研究和科研实力薄弱的短板与不足,于1986年12月在国内率先建立省级重点实验室,由原广东省科委和原广东省计委共同建设了全省第一个省重点实验室——精密模具设计实验室,由此拉开了广东科技创新平台建设的序幕。以此为起点,广东建设了一批省重点实验室,并将省重点实验室分为学科类和企业类,其中,学科类的省重点实验室主要依托高校和科研机构设立,企业类重点实验室主要依托企业建设。

20世纪90年代初期,国务院提出了“科技工作面向国民经济主战场”的口号,号召强化技术开发和推广。同一时期,广东深圳等地市的加工贸易业出现严重滑坡,广东迫切需要转型,谋求高新技术产业的发展。1996年12月,深圳市政府与清华大学创建了深圳清华大学研究院,战略目标为“服务于清华大学的科技成果转化、服务于深圳的社会经济发展”。深圳清华大学研究院在高校和企业之间、科研成果和市场产品之间架起桥梁,首创“四不像”创新体制,采用企业化方式运作,开启了广东新型研发机构的崭新探索。

此外,为全面落实“科学技术是第一生产力”的战略思想,促进科技经济一体化发展,广东从1991年年开始酝酿试点工程技术研究开发中心建设,1992年正式组建,由原省科委会同原省经委、原省计委共同组织实施。工程技术研究开发中心分为省级、部级和国家级三类,截至1995年,广东省共组建47家工程技术研究开发中心,其中省级33家,部级4家,国家级10家。广东的工程技术研究开发中心采用新的运行机制和管理模式,大部分依托企业建立,一部分依托高校、研究院所组建,还有一部分是企业与高校、企业与研究院所联合成立。其与依托单位的关系大致呈现三种:一是工程中心和依托单位一体化;二是工程中心是依托单位的二级机构,业务上相对独立、财务上独立核算;三是工程中心具有法人地位,但隶属于依托单位。在省委、省政府重视和科教兴国等战略推动下,广东的程技术研究开发中心获得了较快发展,截至2003年年底,广东省共建设省级工程中心153家。

这一时期,广东科技创新平台主要以起步建设的省重点实验室、新型研发机构和省级工程中心为主。这些科技创新平台大都采用了新型运行机制和管理模式,告别了广东过去仅依赖传统科研机构开展研究的时代,标志广东科技创新平台体系雏形的产生。

2.2 2004—2015年:探索建设期

2004年,国家发布《2004—2010年国家科技基础条件平台建设纲要》,重点关注研究实验基地和大型科学仪器资源、自然科技资源以及网络条件等基本科技基础条件的整合和共享,共陆续投入建设了国家微生物资源平台等 20 多个科技基础条件平台。

紧随国家步伐,广东省根据《纲要》开展了科技基础条件平台建设的探索,将本省科技平台分为科技基础条件平台和公共科技创新平台两大类。在科技基础条件平台方面,自2004年起,广东省建设了一批省公共实验室,用于开展基础与应用基础研究,尤其以应用基础研究为主,以社会发展需求、市场需求和竞争需求为导向,提升产业核心创新能力和竞争力,如广东省分析测试技术公共实验室等。另外,广东从1999年开始加大了对省重点实验室的投入力度,省重点实验室得到快速发展,截至2015年年底,广东省重点实验室共有204家。在公共科技创新平台方面,广东采用符合市场经济规律的创新体制与运行机制,组建了一批开放的公共研究开发机构和平台,如中国科学院深圳先进技术研究院、广东省材料检测与评价科技创新平台、东莞电子工业研究院、广东省软件创新基地、广东省超级计算中心等。

这一时期,广东对科技创新平台的运行体制高度重视,并以新型研发机构为抓手,积极探索平台建设新模式。2014年,《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化科技体制改革加快创新驱动发展的决定》指出,实施产学研协同创新平台覆盖计划,培育一批市场化导向的高等学校协同创新中心、产业研究开发院、行业技术中心等新型研发组织。2015年2月,《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》赋予新型研发机构与国有科研机构同等待遇。2015年6月,广东省科学技术厅等十部门制定全国首个新型研发机构的专门政策《关于支持新型研发机构发展的试行办法》,对新型研发机构的定义是:投资主体多元化,建设模式国际化,运行机制市场化,管理制度现代化,创新创业与孵化育成相结合,产学研紧密结合的独立法人组织。在以上政策的推动下,广东省开始了新型研发机构建设模式的探索,2015年,广东省新认定省级新型研发机构124家。

这一时期,广东的科技创新平台在萌芽期建设的基础上,又新增了省公共实验室、省材料检测与评价科技创新平台等公共科技创新平台和省级新型研发机构。这些科技创新平台大多采用了有别于传统事业单位性质科研机构的“四不像”创新体制,其运营机制、管理制度设计等仍在边探索、边实践、边完善。

2.3 2016年至今:快速发展期

2016年,中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》,提出建设一批支撑高水平创新的基础设施和平台,建设世界一流科研院所和发展新型研发机构。2017年科技部、财政部和国家发改委联合印发《国家科技创新基地优化整合方案》,提出国家科技创新基地按照科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础支撑与条件保障三类布局建设。在以上文件的指导下,2016年,广东发布《广东省人民政府关于印发广东省科技创新平台体系建设方案的通知》,提出到2020年,基本建成领域布局合理、功能层次明晰、创新链条全面,具有广东特色和优势的金字塔型科技创新平台体系,并将科技创新平台体系划分为省实验室体系、新型技术创新体系和科技服务平台体系三大类型。该文件的出台为广东新时期科技创新平台建设提供了重要指引和遵循,此后,一大批新型科技创新平台如雨后春笋般涌出。

在实验室体系方面,2017年以来,广东以打造国家实验室为目标,采用“核心+网络”“平行建设”等模式启动10家省实验室建设。在此基础上,广东探索科技创新平台新型举国体制,推动鹏城实验室、广州实验室两家国家实验室获批,并布局张江国家实验室广州基地、合肥国家实验室深圳基地等5家国家实验室在粤基地。广东还积极争取国家重点实验室在粤布局,继续推进省重点实验室建设;新组建了31家粤港澳联合实验室和4家“一带一路”联合实验室。在新型技术创新体系方面,广东省除继续推进国家级和省级工程技术研究开发中心、省级新型研发机构建设外,积极争取3家国家技术创新中心获批,新组建了15家省级技术创新中心,并以打造标杆型新型研发机构为目标,成建制、成体系地引进国家战略科技力量,新建了27家高水平创新研究院。在科技服务平台方面,2022年,广东立项建设省级野外科学观测研究站5家,农作物种质资源核心库1家与基地库3家,科学数据中心5家,国家科学数据中心在粤分中心4家,专项科学考察6家,支持财政经费共计4800万元,持续提升科技资源共享服务能力。

为弥补基础研究薄弱的短板,近年来,广东又采用新机制建设了粤港澳大湾区量子科学中心、国家应用数学中心、粤港澳大湾区脑科学与类脑研究联合体等新型科技创新平台。

截至2023年年底,广东初步建成以2家国家实验室、3家国家技术创新中心为引领,11家广东省实验室、31家全国重点实验室(国家重点实验室)、435家广东省重点实验室为核心,277家省级新型研发机构、18家高等级生物安全实验室,2家国家应用数学中心、4家“一带一路”联合实验室、6家省科学数据中心、31家粤港澳联合实验室、7589家省工程技术研究中心为拓展,以一批野外科学观测研究站、生物种质资源库、实验动物平台、科技文献平台等为保障的梯次衔接、布局合理的广东省科技创新平台体系。这些科技创新平台突出了开放共享、多元投入、动态调整的特点,一般由政府主导、多方共建,采用符合市场经济规律的创新体制与运行机制,平台建设与产学研合作紧密联系。

3 新时期广东科技创新平台建设发展特点

广东省科技创新平台在建设发展的不同阶段中,呈现出不同的发展模式和发展特点:

3.1 运行机制高效化、灵活化是发展趋势

广东科技创新平台的发展初期主要依托高校和科研院所建设,运行体制也主要采用传统事业单位的体制。如,截至2005年年底,广东共拥有93家省重点实验室,其中有91家分别依托高校、医院或研究院所建设,仅有2家依托企业建设,这些省重点实验室大多采用了传统事业单位的管理体制运行。随着发展不断完善,科技创新平台建设模式和运行方式越来越高效灵活,大多不再挂靠高校或科研院所,而是成为一个独立法人,由政府出资、多方共建、理事会运营,采用市场化管理机制,在职称评审、人才评价、薪资待遇等方面具有较大的自主权。

3.2 建设模式由线性向开放式创新系统转变是发展必然

广东对科技创新平台的支持路径,经历了从以科学研究为导向、主要支持基础研究时期,到以技术推动、市场拉动为导向的工程研究时期,再到现在的以任务为导向、构建开放式创新系统为核心,聚集创新资源,形成产学研政相互耦合的科技成果转化生态时期。可见,科技创新平台的机制创新必须因应社会发展阶段而调整。一方面,通过对外开放服务,接受委托、合作等多种方式,扩大横向联合,多渠道、多途径筹集资金,保障平台运作进入良性发展轨道;另一方面,通过市场手段运行服务,加大服务深度,拓展产业发展空间,提升产业技术创新能力。

3.3 越来越重视与产业结合较为密切的技术服务平台建设

除了紧跟国家步伐建设重大科技创新平台外,广东还结合本地产业发展需要,建立了大批产业技术创新平台、科技创新服务平台、公共研发平台等。如,在萌芽试点期,广东首开全国之先河,建立了深圳清华大学研究院等新型研发机构,架起了高校成果和市场经济之间的桥梁。在探索建设期,广东结合产业优势,新建了广东省软件创新基地、华南家电研究院、广东陶瓷公共创新平台等一批公共研发和创新服务平台,致力于支撑优势产业做大做强。在快速发展期,广东又瞄准未来产业和新兴产业,前瞻布局粤港澳大湾区量子科学中心、粤港澳大湾区脑科学与类脑研究联合体等新型科技创新平台,以期能突破一批颠覆性技术和前沿技术,催生一批新产业新模式,形成高质量发展新的动力源。由此可见,广东建设科技创新平台不仅要求其能“顶天”——服务国家战略,更要求其可“立地”——与区域产业紧密结合。

4 新时期推进广东科技创新平台建设的对策建议

通过研究广东科技创新平台发展历程,结合其发展现状,对新时期推进广东科技创新平台建设和高质量发展提出如下对策建议。

4.1 加大创新平台的投入力度

在政府各级财政预算中切块设立科技创新平台建设资金,专门支撑科技创新平台发展;省自然科学基金、重点领域研发计划等科技项目适当向科技创新平台倾斜。同时,充分发挥财政资金的导向性作用,引导企业、社会非盈利组织等社会力量加大对科技创新平台的投入。

4.2 新建一批应用基础研究类的平台

要加大粤港澳大湾区量子科学中心、国家应用数学中心、华南国家植物园等基础研究平台的建设力度。根据广东未来产业发展需要,在新一代人工智能、类脑芯片、量子信息、基因技术、绿色制氢和区块链等领域部署一批偏应用基础研究类的科技创新平台,引领广东未来产业发展。

4.3 引入动态淘汰机制

为使科技创新系统整体竞争力保持在一个较高的水平,摆脱“搭便车”“囚徒困境”及“依赖症”等行为,应引入对创新合作主体的淘汰机制,使不适合组织的创新主体及时退出,激励符合要求的创新主体努力提高工作水平和竞争力,促进科技创新平台良性发展。

4.4 突出政府意志和目标导向

政府主导建设的科技创新平台应加强任务导向型创新部署,紧紧围绕“四个面向”,聚焦具有明确国家目标和紧迫战略需求的领域,突破高端芯片、工业软件、开发平台、基础元器件等底层基础技术、基础工艺能力的瓶颈。同时结合市场需求和国家需要,凝练科学问题,集中力量攻克具有反制能力的“拳头”技术。