普罗帕酮诱发Brugada样心电图改变一例

2024-03-07张羽辛宪奕周岩

张羽 辛宪奕 周岩

1 临床资料

患儿男性,13 岁,因发现心律失常20 d 入院,病程中无发热,无心悸、胸闷、气短,无黑矇及晕厥。既往史:否认家族遗传性疾病病史,家族中无不明原因猝死者。

入院查体:体温36.5℃,呼吸20 次/min,脉搏85 次/min,血压110/75 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);一般状态及精神状态良好,浅表淋巴结未触及肿大,全身无皮疹,咽无充血,扁桃体无肿大,听诊双肺呼吸音清,心率85 次/min,节律不整,心音低钝,未闻及杂音,腹软,无压痛,肝脾未触及肿大,四肢及神经系统未见异常。

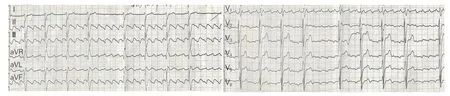

辅助检查:常规心电图示心房扑动,心室率81次/min,伴室内传导延迟(图1);动态心电图示心房扑动(心房率约240 次/min,平均心室率85 次/min,传导比例1:1~8:1 不等),室内传导延迟图形(图2);超声心动图各指标、心肌酶、心肌损伤标志物均正常;血常规、高敏C 反应蛋白、B 型利钠肽、肝功能、肾功能、电解质、血脂、血糖、甲功五项、凝血功能均正常。

图1 患儿入院当日的常规心电图

图2 患儿入院次日的动态心电图

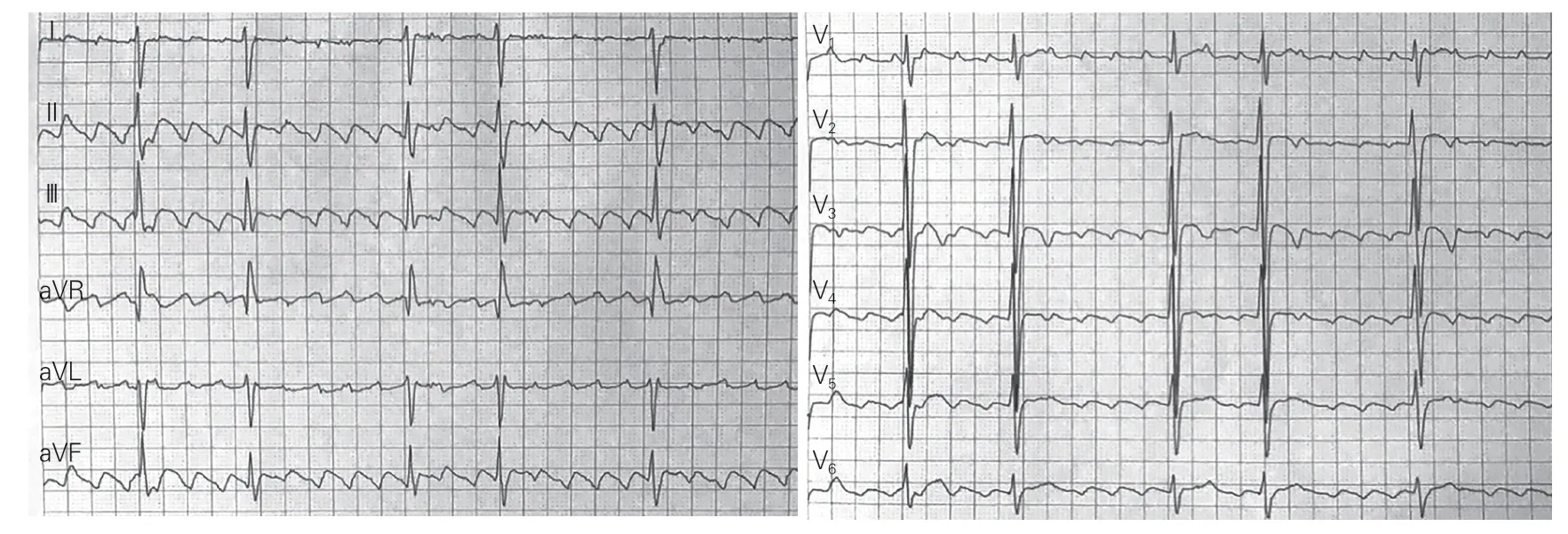

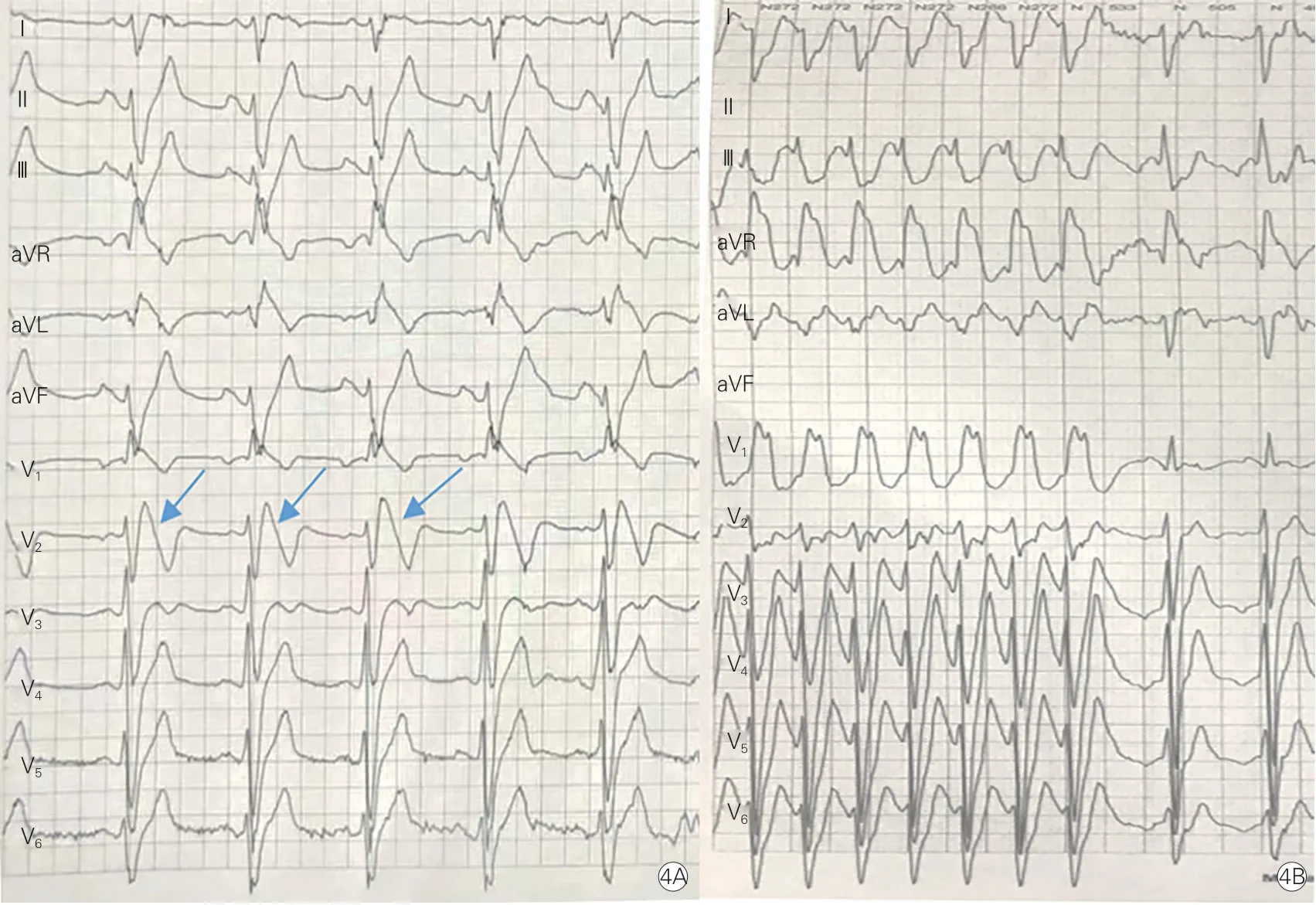

治疗过程:予普罗帕酮口服2 d 后,心房扑动转为窦性心律。常规心电图示:窦性心动过缓,律不齐,P 波增宽,室内传导延迟,一度房室阻滞,V2、V3导联ST 段抬高(图3)。动态心电图示:窦性心律不齐,部分时间可见窦性停搏(夜间为著),部分伴交界性逸搏,偶见加速性交界性逸搏心律,P波增宽,一度房室阻滞,房性早搏,部分呈二、三联律,室内传导延迟,可见Brugada 波,QT 间期延长(图4A),并出现短阵宽QRS 心动过速(图4B)。立即停用普罗帕酮,复查心电图示Brugada 波消失。疑为Brugada 综合征,遂进行基因检测。结果显示,未发现与受检者临床表型高度相关的基因变异,有可疑变异基因SCN5A,变异位点为c.2834A>G(p.D945G),患儿父亲也存在该位点变异。

图3 患儿口服普罗帕酮2 d 后的常规心电图

图4 患儿口服普罗帕酮3 d 后的动态心电图

2 讨论

Brugada 综合征于1992年由Brugada 兄弟首次公开报告[1],是一种以具有潜在恶性心律失常危险和心原性猝死家族史为特征的遗传性疾病,其典型心电图改变为右胸导联(V1~V3)的ST 段穹窿样抬高,常伴有不同程度的心脏传导阻滞。欧美地区发病率较低,亚洲地区发病率较高,达5/10 000~10/10 000,发病人群以30~40 岁青年男性为主,男女之比为8:1~10:1[2]。Brugada 综合征在儿童中的发病率极低,约为1/20 000[3]。

Brugada 综合征为常染色体显性遗传性疾病,多见于散发病例,但50%有家族史。目前已发现20 个致病基因与Brugada 综合征的发生密切相关,主要包括:(1)编码心脏钠离子通道相关基因(SCN5A、SCNlB等);(2)编码心脏钾离子通道相关基因(KCN4、KCNE3等);(3)编码心脏钙离子通道相关基因(CACNAIC、CACNB2等);(4)调节心脏离子通道相关基因(PKP2、GPDlL、MOGl等)[4]。在我国,绝大部分Brugada 综合征患者与SCN5A基因突变有关[5]。SCN5A基因突变通过不同的机制导致钠离子通道功能丧失,是最常见的基因型,约占11%~28%,但仍有65%~70%的患者未发现明确的致病基因[6-8]。本例患儿仅用普罗帕酮治疗心房扑动3 d,转复后心电图出现Brugada 波,引起我们高度重视,故进一步检查基因,以明确是否存在离子通道疾病,结果显示存在变异基因SCN5A,变异位点为c.2834A>G(p.D945G),且患儿父亲也存在该位点变异。虽然该基因目前不是明确的Brugada 综合征致病基因,但目前文献显示,此基因与很多离子通道疾病相关。因此,该患儿出现异常的基因改变是否具有临床意义,需要更多的临床证据支持。

Brugada 综合征的临床表现有夜间濒死样呼吸、心悸及室性心动过速或心室颤动引起的晕厥、心脏骤停甚至猝死。这些症状主要在成年期出现,并常在夜间休息或睡眠以及其他迷走神经张力增加的状态下发生,很少出现在运动中,平均死亡年龄为(41±15)岁[9]。

Brugada 综合征的心电图特征性改变分为3 型:(1)Ⅰ型:J 点或ST 段抬高(≥2 mm),形成穹窿型ST 段,继以倒置的T 波,无明显等电位线;(2)Ⅱ型:ST 段起始部位明显抬高,抬高的J 点(≥2 mm)后为逐渐下降的抬高型ST 段(比基线≥1 mm),继以直立或双向的T 波,这种ST-T 改变也称马鞍型;(3)Ⅲ型:为穹窿型或马鞍型,ST 段抬高<1 mm[10-11]。其心电图具有多变性、间歇性和隐匿性的特点,Ⅰ类抗心律失常药物可诱发I 型心电图改变。在2015年遗传性原发性心律失常综合征诊断与治疗中国专家共识[12]中,Brugada 综合征的诊断标准如下:(1)符合下列心电图特征可以考虑诊断Brugada 综合征Ⅰ型:位于第2、3、4 肋间的右胸导联,至少有1 个记录到自发或由Ⅰ类抗心律失常药物诱发的Ⅰ型ST 段抬高≥2 mm;(2)符合下列心电图特征可以考虑诊断Brugada 综合征Ⅱ型或Ⅲ型:位于第2、3、4 肋间的右胸导联,至少有1 个记录到Ⅱ型或Ⅲ型ST 段抬高,并且Ⅰ类抗心律失常药物激发试验可诱发出Ⅰ型ST 段抬高;(3)临床确诊Brugada 综合征:除心电图特征外,需记录到心室颤动或多形性室性心动过速或有猝死家族史。2013年美国心律学会(HRS)/欧洲心律协会(EHRA)/亚太心律学会(APHRS)遗传性心律失常综合征患者诊断和治疗专家共识将Ⅱ型和Ⅲ型合并为Ⅱ型[13]。根据遗传性原发性心律失常综合征诊断与治疗中国专家共识[12],部分Brugada 综合征的诊断需要给予普罗帕酮诱发来明确。本例患儿是在应用普罗帕酮的过程中诱发出Brugada 波,同时在动态心电图中记录到短阵宽QRS 心动过速,从心电图表现上考虑为室上性心动过速伴差异性传导的可能性大。虽然此患儿目前尚不能临床诊断为Brugada 综合征,但由于Brugada综合征主要见于成人,且猝死也主要发生于青壮年,所以上述诊断标准并不完全适用于儿童。

本例患儿已经出现Brugada样心电图的表现,因此应高度警惕恶性室性心律失常甚至猝死的发生,应指导其避免Brugada 综合征的各种诱发因素,包括发热、低钾血症、饱餐、饮酒、劳累、某些药物(抗心律失常药物、抗精神病药物、抗心绞痛药物及其他药物如茶苯海明、可卡因中毒和酒精中毒等)等。Ⅰ类抗心律失常药物因有阻断钠离子通道的药理特性,成为最常见的引起 Brugada样心电图改变的诱因,其中Ⅰc类药物为最强的诱发药物,其次为Ⅰa 类及Ⅰb类[14]。

在临床中,Brugada 综合征常与其他心律失常同时存在,可伴发室上性心动过速、室性心动过速、心房颤动以及房室阻滞、室内传导延迟等多种心律失常,并可同时存在两种及以上心律失常。文献报道,39%的患者记录到多形性室性心动过速、心室扑动、心室颤动,37.4%合并类右束支阻滞,14.3%合并心房颤动[4,15]。Brugada 综合征患者发生房性心律失常的风险增高,最显著的是心房颤动[16],心房颤动可以是Brugada 综合征患者的首发表现。在右胸前导联可能观察到QT 间期延长,延长的程度通常轻微,但部分患者的基因异常既可引起Brugada综合征也可引起长QT 综合征和短QT 综合征,此种现象称为“重叠综合征”[17]。本例患儿以心房扑动为首发表现,在应用普罗帕酮的过程中出现Brugada样心电图改变,同时伴有房性早搏、交界性逸搏、房室阻滞及室内传导延迟、QT 间期延长等心律失常。普罗帕酮为儿科常用抗心律失常药物,可引起心脏传导阻滞。本例患儿入院时存在心房扑动,心电图显示有室内传导延迟,普罗帕酮仅治疗3 d,停用后,Brugada 波消失,但仍有一度房室阻滞及室内传导延迟,所以考虑不除外用药前已存在房室阻滞。

综上,本例患儿为青春期男孩,无自觉症状,心电图以心房扑动为首发表现,应用普罗帕酮后转复为窦性心律,出现Brugada样心电图改变,这是否有致病意义仍待随访观察。目前,关于儿童Brugada 综合征以及Brugada样心电图改变的大规模研究及报道较少,患儿如出现恶性心律失常、心原性晕厥等情况,植入埋藏式心脏复律除颤器是目前唯一可有效预防心原性猝死的治疗措施[18]。对于尚未出现不良临床事件但有Brugada样心电图改变者尤其儿童,如何进行危险分层及管理尚需进一步开展临床研究。希望通过本病例的诊治以及文献回顾,可提高临床医师对Brugada 综合征诱发因素及其可合并多种心律失常的认识,在患者应用抗心律失常药物时加强心电监测,进行指导和密切随访,从而避免不良事件的发生。

本研究符合国家制定的涉及人的生物医学研究伦理标准和世界医学协会最新修订的《赫尔辛基宣言》 的要求。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突