自身免疫疾病应用肿瘤坏死因子-α抑制剂后并发结核病33例临床特征分析

2024-03-05谭毅刚邝浩斌傅红梅李春燕赵小冰薛丽京

谭毅刚 邝浩斌 傅红梅 李春燕 赵小冰 薛丽京

广州市胸科医院(广州 510095)

随着因自身免疫疾病应用生物制剂肿瘤坏死因子-α(Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α))抑制剂治疗免疫性疾病患者越来越普及,并发结核病患者近年逐渐多见,据相关报道[1]应用TNF-α 抑制剂后患者与一般人群相比,其结核病发病率增加18 倍,显著增加了该人群中结核病的发病率。SARTORI 等[2]纳入全球52项研究,发现接受TNF-α抑制剂治疗风湿病患者的结核病发病率为9.62/1 000,与北美洲与欧洲相比,南美洲和亚洲的结核病发病率更高,分别为11.75/1 000 和13.47/1 000,非洲南非地区的发病率也达到12.4/1 000[3]。此类患者发病的临床特征及诊治过程多以个案报道为主,少见总结性分析报道,为进一步探讨自身免疫疾病应用TNF-α 抑制剂后并发结核病患者的临床特征,本文对广州市胸科医院2019 年1 月至2023 年3 月收治的33 例自身免疫疾病应用TNF-α抑制剂后发生结核病患者的临床资料进行了回顾性分析及总结。

1 资料与方法

1.1 研究对象2019 年1 月至2023 年3 月广州市胸科医院收治的自身免疫疾病患者应用TNF-α抑制剂后发生结核病33 例,其中男25 例,女8 例,年龄12 ~ 58岁,青中年患者32例,中位年龄32岁。33 例患者发生结核病前应用TNF-α 抑制剂时间在3个月到80个月之间,基础疾病强直性脊柱炎24例,银屑病3 例,类风湿性关节炎3 例,眼葡萄膜炎、白塞氏病、克罗恩病各1 例。使用的生物制剂阿达木单抗26 例、英夫利西单抗2 例、依那西普单抗2 例、培塞利珠单抗3 例;所有患者均没有合并糖尿病、肿瘤、器官移植等疾病。

1.2 诊断标准原发病均诊断明确并经过生物制剂(TNF-α抑制剂)治疗。所有患者均为初治结核病患者,既往均无结核病治疗史,无结核潜伏感染进行预防性治疗史、影像学检查无陈旧性肺结核病灶。

结核病诊断:通过收集患者分泌物(痰液、支气管灌洗液、脓液)进行涂片找到抗酸杆菌,或培养有分枝杆菌生长、对培养阳性菌株进行菌型鉴定确诊为结核分枝杆菌复合群,或分泌物结核分枝杆菌核酸检测(TB-RNA)、结核分枝杆菌利福平耐药基因检测(Gene Xpert MTB/RIF)阳性;菌阴结核病人结合结核菌素皮肤试验(tuberculosis skin test,TST)阳性、血干扰素-γ 释放试验(IFN-γrelease assays, IGRAs)检测阳性、病灶排除其他疾病、结合胸部X 线摄影、CT、B 超等影像学检查或气管镜检查符合结核病表现,所有诊断均符合中国结核病预防控制工作技术规范(2020 版)诊断标准[4]及中华人民共和国卫生行业标准WS288-2017 结核病诊断标准[5]。

1.3 研究方法采用回顾性分析方法,收集患者的一般资料,包括性别、年龄、基础疾病及治疗情况、临床症状、实验室检查、影像学表现、病理学特征、治疗与转归等。其中,患者的转归情况根据重复住院及门诊复诊治疗至疗程结束获得。

1.4 统计学方法应用SPSS 25.0 软件对结果进行分析,计量资料采用全距和四分位数表示。

2 结果

2.1 临床特点33 例患者常见临床表现有咳嗽、咯痰、发热、气促、胸闷、胸痛等症状。见表1。

表1 患者主要临床症状(n = 33)Tab.1 Main clinical symptoms of patients例

33 例患者中结核菌侵及肺部32 例,支气管15 例,纵隔、肺门淋巴结11 例,胸膜7 例,脾6 例,脑膜5 例,颈淋巴结3 例,肝、肠、腹膜各2 例,腋窝淋巴结、泌尿系、喉、左锁骨上窝淋巴结各1 例。32 例肺结核患者双侧肺部均有病灶28 例,其中双侧全肺(右上中下+左上下肺叶)均有病灶21 例(21/33);左侧肺部病灶2 例;右侧肺病灶2 例。6 例出现肺空洞病灶。结核菌肺内组织(气管支气管、纵隔肺门淋巴结、胸膜)播散19 例(19/33),肺外结核18 例(18/33);肺结核伴肺内组织或肺外结核26 例(26/33),肺结核伴肺内组织及肺外结核14 例(14/33),具体病例见表2。

表2 结核病灶的解剖学部位(n = 33)Tab.2 Anatomical sites of tuberculosis foci (n = 33)

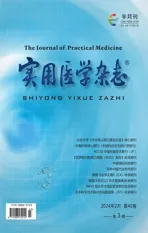

2.2 实验室检查结果33 例患者检测分泌物涂片抗酸杆菌阳性16例(16/33),培养结核分枝杆菌生长19例(19/33),Gene Xpert MTB/RIF阳性21例(21/33),TB-RNA阳性24例(24/33)。血常规白细胞正常30例(30/33);血白蛋白正常22例(22/33)。血IGRA检测及血CD4+、CD8+、CD3+T淋巴细胞计数结果见表3。

表3 患者结核潜伏感染与临床细胞亚群检测情况(n = 33)Tab.3 Detection of latent tuberculosis infection and clinical cell subsets in patients 例

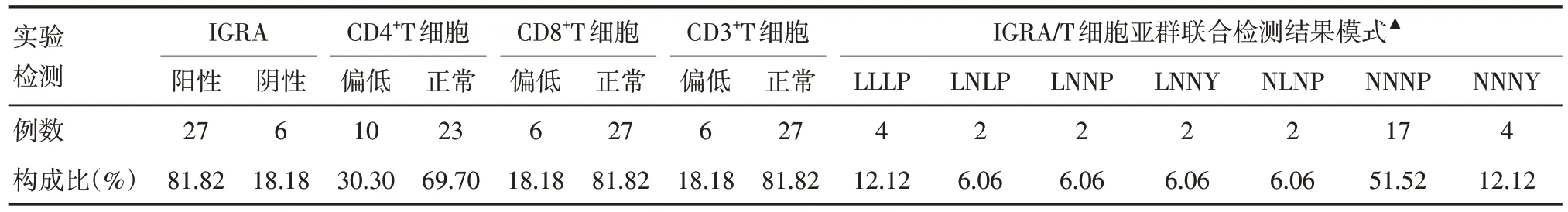

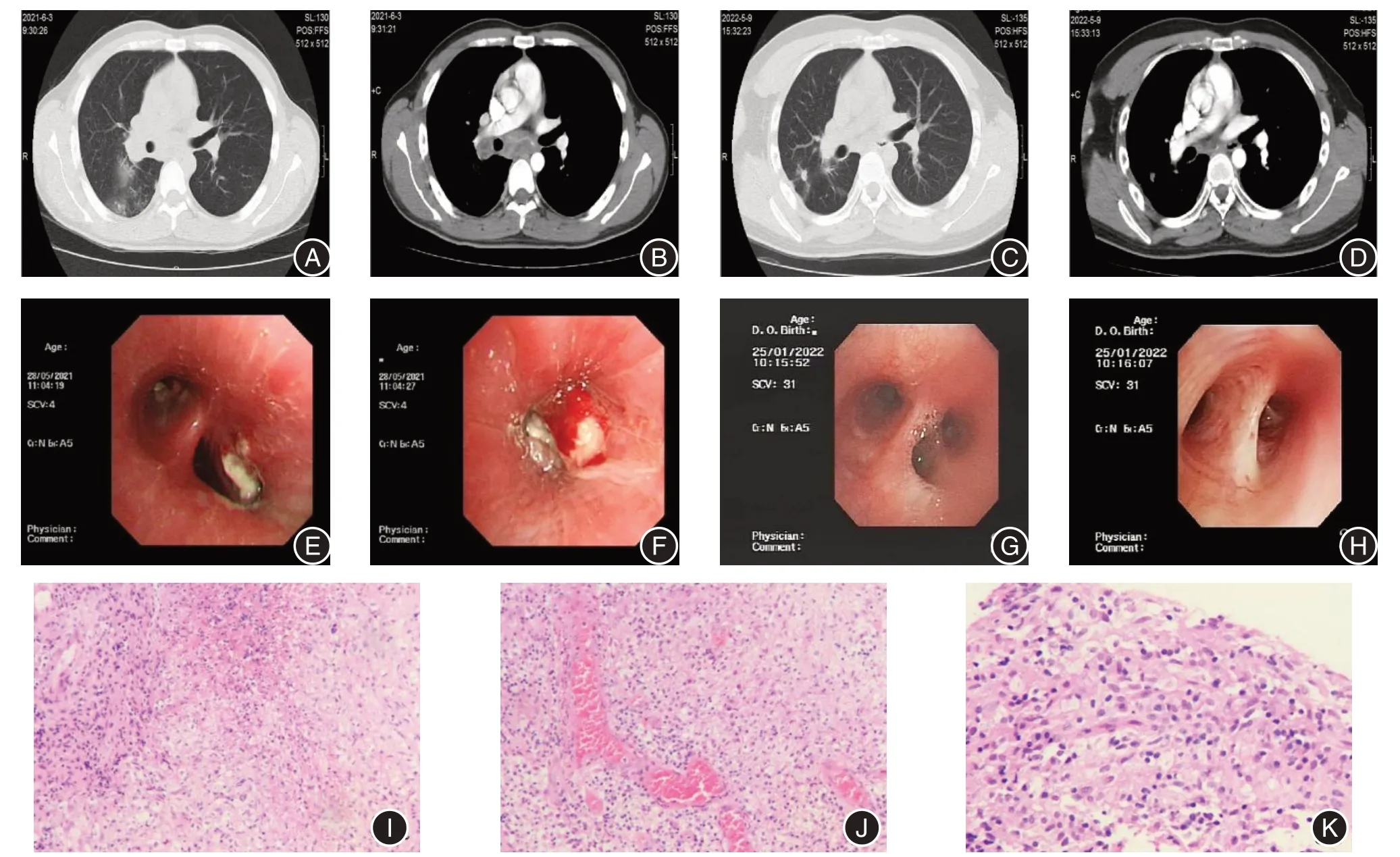

2.3 影像学及气管镜下表现、病理特征33 例患者均进行胸部影像学(X 线、CT)检查,肺部病变以粟粒结节或渗出、斑片状病灶为主,未见增殖条索影及钙化灶,双侧全肺均有病灶21 例,其中8 例为双肺粟粒性改变;11 例肺门、纵隔淋巴结肿大。33 例患者中有26 例完成气管镜检查:大致正常支气管4 例;支气管轻度炎症7 例;15 例患者支气管镜检查见支气管黏膜充血肿胀伴干酪样坏死物,诊断为支气管结核,占26 例气管镜检查的57.7%(15/26),7 例为支气管结核淋巴结瘘型(纵隔、肺门淋巴结结核坏死物破溃进入支气管腔内形成支气管淋巴结瘘),需反复多次行气管镜下坏死物清除治疗。坏死物病理结果示病灶组织呈局灶上皮鳞状化生,固有层内见小灶凝固性坏死、增生的类上皮细胞聚集,伴肉芽组织增生,多量淋巴细胞、少量中性粒细胞及嗜酸性粒细胞浸润,病变符合慢性肉芽肿性炎;镜下显示类上皮细胞排列松散,形成不良,见多量组织细胞,未见典型肉芽肿结节形成,未见多核巨细胞。见图1。

图1 纵隔、肺门淋巴结结核影像学、气管镜及病理学特征Fig.1 Imaging, tracheoscopy and pathological features of mediastinal and hilar lymph node tuberculosis

2.4 治疗及转归33 例患者经确诊后均停用生物制剂,肺结核治疗按中国结核病预防控制工作技术规范(2020 版)诊断标准[4]给予2HRZE/10HRE规则抗结核治疗(H:异烟肼;R:利福平;Z:吡嗪酰胺;E:乙胺丁醇),合并肺外结核者以肺外结核最长疗程进行治疗,定期进行细菌学及影像学复查,以完成治疗疗程后根据分泌物检测结核分枝杆菌及TB-RNA 阴性、病灶缩小稳定或完全吸收为治愈标准停药。15 例合并支气管结核者在规则抗结核治疗同时,配合给予异烟肼、阿米卡星雾化吸入治疗;对气管、支气管内坏死组织定期进行气管镜下坏死物清除术治疗,本研究组气管镜治疗次数视支气管、纵隔、肺门淋巴结结核坏死物清除干净及病灶愈合时间而定,患者气管镜治疗次数3 ~15 次之间,平均气管镜治疗次数为7 次/人。部分患者需多次住院治疗及延长抗结核治疗疗程。经综合治疗,本组患者治疗后多转归良好,治愈30例,好转巩固治疗中2 例,1 例因合并重症肺炎伴呼吸衰竭死亡。见表4。

表4 患者治疗总体情况(n = 33)Tab.4 Overall treatment of patients

3 讨论

风湿性疾病作为一类常见的自身免疫病,其免疫功能出现紊乱,包括肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等多种细胞因子参与炎症介质产生、炎症细胞浸润、趋化及炎症活性物质释放等病理生理过程起重要作用,其中TNF-α 作为一种具有多效性细胞因子被认为是参与免疫疾病炎症反应的主要调节因子、并作为病理发展的关键因素[6];风湿性疾病在使用传统的改善病情抗风湿药(DMARDs)及(或)糖皮质激素、免疫抑制剂等药物治疗效果欠佳时,通常会应用生物制剂或小分子靶向药物等进行治疗[7]。本研究组患者患有强直性脊柱炎、类风湿性关节炎、银屑病、白塞氏病、克罗恩病、眼葡萄膜炎等风湿性疾病,应用到的生物制剂为TNF-α 抑制剂,其种类有英夫利昔单抗(人鼠嵌合单克隆抗体)、阿达木单抗(人源性单克隆抗体)、依那西普单抗(重组人肿瘤坏死因子-抗体融合蛋白)、培塞利珠单抗(无Fc片段人源化抗TNF-α单克隆抗体)等4 种药物[6,8-9];上述药物可阻隔TNF-α及其受体相互作用的信号通路、阻止炎性因子聚集而改善病情[6],但其应用往往会导致患者自身免疫功能异常,可能会增加严重的细菌或病毒感染、肿瘤、结核病等疾病的发生率[10]。

结核分枝杆菌(MTB)入侵人体后,人体免疫系统产生由包括单核细胞、巨噬细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)、自然杀伤T细胞(NKT 细胞)、树突状细胞及γδT 细胞等进行的固有免疫应答和由T细胞、B细胞执行的适应性免疫应答以清除MTB;其中主要由活化巨噬细胞、T 淋巴细胞和自然杀伤细胞产生的肿瘤坏死因子α(TNF-α)及T 淋巴细胞分泌的γ-干扰素(INF-γ)、白介素(IL)-2 等细胞因子共同发挥抗结核作用[11-13],在TNF-α 的招募下上述细胞因子参与吞噬结核分枝杆菌后的巨噬细胞转化为具有杀菌作用的特殊组织细胞及抑菌功能的过程,TNF-α 在巨噬细胞活化与肉芽肿形成并维持肉芽肿的完整性结构起到关键作用[14-15],肉芽肿的形成对阻碍结核分枝杆菌的播散有重要作用,当TNF-α 缺乏时形成不良的肉芽肿伴坏死,导致结核分枝杆菌广泛播散[16]。

本研究组患者以中青年人群为主,应用TNF-α抑制剂后发生结核病时症状以咳嗽、咯痰、发热为多见,临床表现缺乏特异性。实验室检查血CD4+T淋巴细胞结果正常率69.70%(23/33),血γ-干扰素释放试验(IGRAs)阳性率81.82%(27/33),与使用免疫抑制剂后并发肺结核患者血T 细胞斑点试验检测阳性率85.28%[17]相近,显示本组患者在应用生物制剂后并发结核病时出现免疫功能下降。本组患者感染结核分枝杆菌后主要在肺部发病,肺结核为最多见发病器官(32/33),易播散至双侧全肺、肺内组织及肺外器官,以支气管、纵隔及肺门淋巴结、脾、脑等多见;本组患者结核分枝杆菌肺内组织(气管支气管、纵隔肺门淋巴结、胸膜)播散19 例(19/33),合并肺外结核达54.5%(18/33),与KEANE 等[18]报道的病例中有57%患者合并有肺外结核,近四分之一的患者播散至纵隔、肺门淋巴结发病情况相近,GEN 等[19]报道了一例以纵隔、肺门淋巴结结核为主的病例发病特点,也有多例个案报道应用了TNF-α 抑制剂后易发生血行播散型肺结核及播散到胸膜、腹膜、脾、脑等多器官部位[20-24],提示了应用TNF-α 抑制剂后免疫功能受损、结核分枝杆菌易多器官播散特点。

本组患者胸部CT 检查肺部病变多以粟粒结节状血行播散或渗出、斑片状病灶为主,部分伴有空洞病灶,肺部病灶易肺内播散至双侧全肺;7 例纵隔、肺门淋巴结结核坏死液化破溃进入气管、支气管管腔形成坏死物,病理组织显示病灶呈类上皮细胞排列松散、形成不良,未见典型肉芽肿结节形成及巨核细胞,病理特征与应用英夫利西单抗后继发粟粒性肺结核死亡病例尸检病理解剖显示肺组织中有粟粒性损害部位多为无结构性肉芽组织相近[25],显示了在本研究组患者T 淋巴细胞多为正常状态情况下,TNF-α 抑制剂的应用导致肉芽组织结构受到破坏,结核分枝杆菌容易繁殖播散到全身多个器官部位,然是否为单一因素尚待进一步研究[26]。

本研究组患者确诊肺结核后均停止使用TNF-α抑制剂并予规则抗结核治疗,据报道[27]纵隔淋巴结结核发病率占肺结核患者的8%-10%,本研究组纵隔及肺门淋巴结结核发病占33.3%(11/33),较无应用生物制剂结核病患者为高;7 例纵隔、肺门淋巴结坏死物破溃侵蚀气管壁进入气管、支气管腔内,在全身抗结核治疗同时,需反复多次气管镜下进行钳夹抽吸及冷冻治疗清除坏死物,直至将破溃进入支气管管腔的淋巴结坏死物清除干净、瘘口愈合形成疤痕才考虑治愈,气管镜介入治疗次数与纵隔、肺门淋巴结结核坏死物容积及是否多发病灶有关,本组患者平均经气管镜治疗次数为7 次,与张景熙等[27]报道经支气管治疗次数相近,治疗后均可获得满意效果。

本组患者发病时因TNF-α 受抑制、免疫功能受损,结核分枝杆菌易播散到全身多个器官,部分患者需反复多次住院治疗,抗结核治疗疗程需延长,最长治疗时间达32 个月,治疗难度较普通结核病患者大,需按相关指南[28]建议患者在拟进行生物制剂治疗前应进行结核菌素皮肤试验(TST)、血γ-干扰素释放试验(IGRAs)检测及胸部影像学检查,筛查是否有结核潜伏感染或活动性结核病,如存在结核潜伏感染须进行预防性抗结核治疗;对于有活动性结核病患者,应规范完成抗结核治疗疗程后再评估是否合适应用生物制剂。本组患者缺乏应用生物制剂前结核筛查相关资料,故未能判断患者在应用生物制剂前已存在结核潜伏感染或应用生物制剂后才感染结核发病情况,需完善相关筛查工作。

目前我国仍有众多活动性肺结核患者,存在风湿疾病患者在应用生物制剂等治疗期间受感染结核分枝杆菌发病可能,如出现呼吸道等症状,需警惕并发结核病可能,避免漏诊或延误诊断;对于确诊的结核病患者,除肺部病灶外,还需注意有无合并肺外器官或部位发病,应尽量完善全身检查,包括胸部增强CT、气管镜等,完善诊断有助于制定合适抗结核诊疗方案。