人机共生中的拟人化:概念溯源、谱系重建与议题拓展

2024-03-04刘力铭

刘力铭

人类在何种程度上赋予非人能动者(non-human agent)人类特征(human characteristics)[1],即拟人化的过程,会影响人类传播者在具体情境中的传播行为。在过往研究中,拟人化多被视为对未知事物的幻想反应[1],在人机研究中则被用于解释互动中的认知及情感活动[2]。类人设计也能引发用户的拟人化反应,因此较多学者把“类人”视为所有智能机器进化的方向,期望机器在交流过程中拥有与人类相似的认知与情感能力,从而实现一种智慧生物之间的平等互惠。[3]

随着机器智能化程度的提升,拟人化的理论价值与应用价值得到进一步发掘。在理论层面,有学者认可了机器在承接人内传播中的镜像与桥梁作用[4],而拟人化使得非人对象产生意向性和社会行为[5],形成有别于人际传播的交互形态。与此同时,拟人最终指向“人类特征”,即人类的独特性究竟为何。[6]目前,大语言模型能赋予人工智能更多人类独有的复杂心智能力,而人机之间的共生与整合更形塑着我们对人类的理解[7],拟人化能以机器为参照,在技术的发展脉络中为人类寻求和创造独特的生存价值。在应用层面,拟人化很可能会加剧技术焦虑,增强人工智能取代人类的职业、产生潜在社会危害时所引发的不安情绪[8]。在人工智能逐渐影响各行各业的当下,对拟人化的研究能追溯这种焦虑的源头,在交互层面减少由技术引发的风险感知,从而提升人工智能的社会接受与传播效果。

发展至今,人机交互(human-computer interaction,简称HCI)领域对拟人化做出了丰富探索,但研究多由心理学主导的范式所框定,关注微观的、即时的心理反应,未将传播过程中的互动及意义建构纳入其中,也尚未触及媒介环境、文化差异等因素。与此同时,人机共生背景使得原有的人际传播脚本在人机传播中面临失灵[9],不仅挑战了人类中心的传播格局,更让拟人化成为一种“意义生成”(meaning-making)的途径,为智能主体创建社会身份和文化空间。鉴于现有的人机传播研究尚未充分厘清“拟人化”的潜力,拟人化研究主要围绕三个问题:拟人化的对象包括哪些?赋予何种人类特征?如何赋予?本文拟从以下两方面展开研究:针对问题一和问题二,本文将结合人类传播历史,对拟人化的概念及对象进行溯源,并对拟人化的具体维度进行梳理;针对问题三,本文将结合人机传播的主要研究及人机共生的现实背景,即价值共生与长期关系两个维度,为现有的拟人化研究拓展研究谱系,并对研究议题进行扩展,为人机传播的发展提供新的视野。

一、概念溯源:对象演变与维度划分

(一)拟人对象的变迁:从环境到机器

拟人化(anthropomorphism)由希腊单词“anthropos”(人)和“morphe”(形态)组成,原意为“人的形态”,出自古希腊游吟诗人克塞诺芬尼(Xenophanes)。克塞诺芬尼揭示了“人将自身的形态赋予神”的过程,他认为不同城邦的人根据各自的人种特征虚构了不同的神,使神具备了“人的形态”。[10]作为一种自我中心(egocentric)的认知方式,拟人化将人类熟悉的自身特质赋予未知的神,对抗超自然所代表的不确定性,这种不确定性驱动着人类的认知活动,也是人类进行拟人化的外部动力之一。[11]立足人类之间的传播实践,拟人化在群体层面是以宗教为中心的符号互动,如围绕超自然的传说及部落宗教仪式,宗教拟人化作为一种最高层次的解释策略,能赋予外部环境一种最高的秩序意义,人类用拟人化来解释世界,恰恰是因为人类思想和行动具备极高的可见度和组织性。[6]

随着近代科技的发展,科学主义认识论成为主流,经由拟人化生成的神话逐渐祛魅,其对未知事物的解释力不断下降,拟人化被视为一种认知偏见或者谬误[1],直到语言学的经验语言观重新发掘了拟人化的认知价值。Lakoff与Johnson的概念隐喻理论认为,人通过映射(mapping)和投射(projection)比较喻体与本体的相似性,在具体的、熟悉的、已知的个体经验与抽象的、陌生的、未知的领域之间建立联系[12],作为一种思维模式,拟人化使人类能经由自身特性发展认知。而真正将拟人化应用于当代传播领域的则是Nass等人著名的媒介等同(media equation)实验,他们通过操控计算机的各种特征,包括身份和声音,证明人类对计算机存在社会反应(social response)[13],即无意识拟人化的过程,由此发展了在计算机中介传播领域(computer-mediated communication)中极具统治力的CASA范式(computer as social actor paradigm,简称CASA)。而人工智能主导的机器能传递信息并生成意义,从被动的媒介(mediator)转化为主动的传播者(communicator)[14],是目前人机传播主要的研究对象,具体则包括拥有物理外形的机器人和人工智能代理(artificial intelligence agent)。

(二)拟人维度的划分:外形与心智

拟人化概念的核心在于界定“人类特征”。“人类特征”是一个相对宽泛的概念,包括人类外貌、心智等多重维度。Wu等人将拟人化分为浅层拟人化与深层拟人化,浅层拟人化包括机器的外貌、动作、行为等可识别的视觉符号,而深层拟人化则指向人类独有的心智现象。[15]浅层拟人化多由线索引发,线索(cue)是指潜在的、有用的、具备显著性的物理或者行为特征。[16]线索可分为首要线索(primary cue)和次要线索(secondary cue),前者包括眼神注视、人类声音、与人类或者动物相似的外形和姿势等,后者包括语言的使用、动作等,与次要线索相比,首要线索更能触发拟人化反应。[17]

与此同时,更多学者转向深层拟人化,即“心理机能”(mental faculty)的拟人化,并认为这更能指向人的独特性。在综合了视觉特征与人类心智后,Bartneck等人在心智模型基础上,主张从虚假/自然、机器/类人、无意识/有意识、人工/生命、行动僵硬/行动优雅五个维度对拟人化进行测量。[18]Gray等人则将“心智感知”(mind perception)视为拟人化的核心模块,将其分为能动性(agency)和体验(experience),能动性包括自我控制、道德、记忆、情感识别、计划、沟通和思考的能力,体验则是指饥饿、恐惧、痛苦、快乐等感受。[19]随着机器的任务执行力和自主性的不断增强,是否具备明确的意图开始进入拟人化的概念内涵。Gopnik和Wellman认为,从认知发展的进程看,对意图的推测是一种重要的心理机能。[20]Waytz等人根据认知理论及发展心理学,将拟人化细化为意识(consciousness)、自由意志(free will)、意图(intentions)、心灵(mindedness)和情绪(emotions)。[21]Eyssel等人则进一步根据Haslam等人的非人化整合模型[22],将人类的独特性(human uniqueness)和人类本能(human nature)也纳入拟人化范畴,前者是指高级认知、礼貌和优雅,后者则是指情感、温暖(warmth)、渴望和开放性[23],他们的研究将拟人化的范畴延展至了更细致的社会认知区间,包括社会情感和高级思维能力。传播学者Kühne和Peter在人机交互的背景下,基于Wellman的心智理论(theory of mind),提出了一个较为全面的五维度拟人化模型,包括思维(thinking)、感受(feeling)、感知(perceiving)、渴望(desiring)和选择(choosing)。其中,思维指一系列高水平的复杂思考活动,感受则是对各种情感的主观体验,感知是对环境的反馈及处理能力,渴望则个人化的需求与愿望,选择则是在多种选项前实施自我意志的可行性。[24]

也有学者立足应用场景,认为拟人化包括执行任务所需的响应能力与服务意识。不佳的任务执行状况,不直观的用户界面设计,不易于识别的行为模式,都会影响用户对机器拟人化程度的感知。基于此,Zhang等人对人机研究中的拟人化概念进行了系统性回顾,他们在统计词频和重新编码的基础上,认为拟人化包含由浅至深的15个具体范畴,分别是外观、行动、声音、用户总体印象、工作与任务能力、问题解决能力、响应能力、沟通技能、服务主动性、语义识别、智力、思维能力、情感、社会属性、个体独立性。[25]

二、研究谱系:从“线索互动”到“人机共生”的视野延展

(一)“线索互动”:以体验优化为核心的现有研究视野

现有研究以承载拟人化特征的“线索”为主轴,围绕个体对线索的反应提升用户体验。有关拟人化的研究多沿袭心理学范式,致力于寻找拟人化的成因与表现。在成因层面,Epley等人的三因素模型从个体动机角度进行了相对充分的解释,即个体会基于诱发主体知识动机(elicited agent knowledge),通过拟人化增强目标对象与人的相似性,使认知过程更为省力,也能基于效能动机(effectance motivation),通过拟人化增强对目标对象行为模式的预测,使目标对象更为可控,更会基于社会动机,通过拟人化对目标对象采取社会化解读,拓展自身的社会关系,减少孤独感。[1]在内部动机主导下,人机交互接近于“自我投射”,拟人化主要起镜像作用,将个体动机外显化,因此个体自身的需求及特质更能影响拟人化进程。而随着计算机中介化进程的加速与机器智能化程度的提升,拟人化逐渐被用于呈现机器的拟人特征(anthropomorphic feature),成为一种机器设计的策略。此类拟人化研究依托于人机互动领域,在实践层面多探讨如何提升人机互动的体验,在理论层面以CASA范式为主导,沿袭人际传播中的理论假设,认为人会本能地对机器产生社会反应,依靠拟人化的线索进行互动。当人机交互被机器的线索所驱动时,拟人化主要起连接作用,使用户能与机器进行身份认同的构建。相关研究表明:当机器拥有国别、性别等社会身份时,刻板印象依旧会生效[26],而当机器成为竞争对手或同伴时,个体同样会发展组内偏好[27]。

随着CASA范式在人机传播中的广泛应用,以及媒介技术所衍生的各类机器的发展,拟人化频繁出现于品牌营销及人机交互中。在品牌营销中,研究聚焦于如何运用不同的线索,通过外观、心智等维度的拟人特性,唤起受众的拟人化反应,从而培养受众的品牌信任及忠诚[28],拟人化也被应用于新媒体官方账号的话语风格分析[29]。除此之外,品牌拟人化依赖视觉技术的呈现、媒介渠道的运营,依旧呈现出计算机中介传播的特性。总体而言,目前的研究服务于体验优化的实践问题,拟人化多被视为无意识的(mindless),启发式的(heuristic)反应,但越来越多的人机传播学者尝试超越CASA范式[30],为拟人化寻求更富传播学视角的理论建构。

(二)人机共生:基于价值共生与长期关系的谱系拓展

然而,现有的人机实践正在走向相互依存与共生,加之人机关系开始备受关注,拟人化逐渐成为一种建构人机关系意义的方式,使得拟人化的研究议题亟须阐明与拓展。“人机共生”(human-machine symbiosis)最早由Licklider提出,用来指涉一种互利共生关系,即两个生物体以亲密的形态结成同盟。[31]也有学者认为,人机共生分为工具性的偏利共生、竞争型的偏害共生和伙伴型的互利共生。[32]由于共生视角采纳系统演化的思维,人机关系也从“二元对立主体”转向“复合型共同主体”。[33]可面对潜在的冲突、竞争与协作,人机不仅面临着再分工与角色协调,更需重新探索双方的独特性。换言之,如果智能机器能模拟人的心智能力,那人类的独特性体现在何处?如果人机之间相互形塑,会产生何种全新的整体价值?

人类是否独特,是一个普遍且易引发共鸣的历史问题。在拟人化的过程中,人通过与非人对象之间的相互参照,帮助自身明确人类的特征,为人类建立身份认同。Haslam等人提出了一个双重模型,将人类特征划分为本能(nature)和独特性(uniqueness)。[34]人的本能产生于与机器的对比,主要体现为碳基生命在生理活动中产生的情感、温暖、个性等。而人类的独特性源于人类与动物的区别,强调通过学习获得的社会属性,基于此,人类被期望在社会行动中学会自我控制、遵守道德。但以大语言模型作为核心引擎的人工智能则同时涵盖了这两种人类特征,以人类既有的文字、图像等多模态的文明成果作为训练材料,在具备跨领域知识的同时,也能以符合社会规范的行为进行互动,生成式人工智能(Artificial Intelligence Generated Content,简称AIGC)优秀的生成能力也赋予了机器更为自然的视觉表征。这些高级的心智能力可能危及用户基于人类独特性的自我价值,触发自尊防御[35],对人机之间的长久共生提出挑战。而人机共生也是一个相互建构的过程,个体会因为机器的能动性丧失对交互过程的控制权,引发人类主体性危机,机器也会通过共生关系形塑人类对于自身的理解,当人机作为一个整体,人类的独特性不仅来自自我,更在于人机共同生成与创造的价值。

同时,有更多学者认为,拟人化能在往返互动中阐释人类特征,建立人机主体间性。[36]随着机器的行为更为智能,受众群体的媒介交互经验更为复杂[37],许多用户在“有意识”的前提下依旧愿意采纳拟人化的视角[38],赋予机器行动意义,此刻拟人化不再是人类中心的投射,而是将机器视为一种客体化的行动者加以推测,并尝试共享一定的社会及文化实践经验,与机器建立全新的关系语境。正如Damiano和Dumouchel所言,拟人化不是对世界的描述,而是对互动中主体间性的承认[36]。

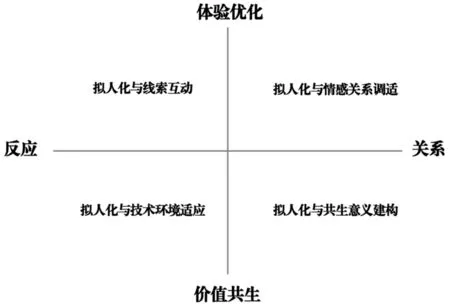

基于以上背景,本人将拟人化的研究视野从“体验优化”拓展为“价值共生”,使拟人化从一种人机互动的技术体验,拓展为一种人机共生的价值构建。在“体验优化”的视野下,机器被等同于社会行动者,人机之间相互分离。由于服务于人的需求,机器处于不断被优化的状态中。而在“价值共生”视野下,人机被整合为一个共生的整体。而经由两者的相互形塑,人机在相互参照基础上,探索共生价值。同时,本文还将拟人化从一种短期反应拓展为了一种长期关系,使得拟人化从单向触发的反应转变为一种双向往返的关系。基于此,本文建立如下的研究谱系,并对研究议题进行拓展和阐释。

如图1所示,左上区域关注“反应—体验优化”,此类研究面向经典的心理学范式,将拟人化视为单向的社会反应,如前文所言,主要议题为“拟人化与线索互动”,旨在探讨哪些拟人化的特征设计能唤起人类的心理反应,并提升用户体验。右上区域关注“关系—体验优化”,将拟人化视为一种双向的交互机制,主要议题为“拟人化与情感关系调适”,旨在人类占据相对优势的前提下,探讨经由拟人化产生的人机情感关系存在哪些特征。左下区域关注“反应—价值共生”,鉴于人机共生不仅面向机器,也包含对环境的适应,主要议题为“拟人化与技术环境适应”。本文尝试着将算法视为一种未知的技术环境,旨在探讨在高度不可见、充满不确定的技术环境里,个体如何将拟人化视为一种回应手段,与环境进行共生探索。右下区域关注“关系—价值共生”,主要议题是“拟人化与共生意义建构”,旨在人机共生的背景下,探讨个体如何诠释机器在共生中的人类特征,如何平衡机器的特质与自身之间的冲突,具体包括拟人化如何调整个体的自我建构与机器的关系,以及文化如何为拟人化提供不同的理解与阐释,从而影响人机的共生实践。研究谱系正逐步从左上区域向右上、右下、左下区域扩展。

图1 拟人化研究谱系

三、研究议题的具体扩展方向

基于以上研究谱系,本文将从拟人化与情感关系调适、拟人化与共生意义建构、拟人化与技术环境适应三个方向,对研究议题的具体方向进行细化。

(一)情感关系调适:拟人关系的形成与发展

在与机器的互动中,多次有意识的拟人化可能累积,进而转化为一种长期的人机关系,本文用“拟人化关系”指代这种关系,并在人机之间形成了情感调适。个体受到机器行为的刺激,对机器情感进行解释,赋予机器意图,双方的关系发展被持续的互动过程所调节。而过往对于人机关系的探讨多在准社会互动的框架之下,准社会互动是一种关于亲密关系的幻觉(illusion of intimacy)[39],而基于准社会互动产生的关系多被认为是单方面的,是由表演者控制的且不易于双方共同发展的。本文将在对比两者的基础上进行进一步阐明,经由拟人化发展而来的人机关系在对象、互动关系、传播脚本中的特征,如表1所示。

表1 准社会关系与拟人化关系对比

首先,当交往对象都为机器,且包含聊天机器人、虚拟数字人时,准社会关系将交往对象界定为媒介角色(media character),突出媒介平台的展示及呈现作用[40],而拟人化则将交往对象界定为非人对象,强调的是人如何感知和解释人机之间的相似性。这使得前者更强调媒介可供性对于角色真实性的支持作用,而后者则强调对人类特征的识别与解释。

其次,在互动关系上,准社会关系被认为是一种单向的、非互惠的关系想象,由于互动渠道的相对匮乏,准社会关系常因不对等的交互地位而备受诟病。[39]而拟人化关系在双向互动之外,更突出往返和调适特征[41],有学者认为拟人化建立在一种关系信念之上,即机器能感受并表达对关系的情感和态度,Damiano和Dumouchel用“情感循环”(affective loop)来形容人机之间的往返与整合[36],即双方互相决定情感和行动倾向,从而呈现出一种连续的体验形态。

最后,在脚本来源上,准社会互动沿袭并且应用人类传播的脚本,而拟人化则倾向于发展并不断创生新的人机传播脚本。这些新型传播脚本以人际脚本为原型,以人机友谊为例,用户会形成一种以自我为中心的责任感和参与感,重视人机之间的共同经历,将双向自我披露及人工智能的人格培育视为互惠的交往过程,而不像人类友谊一样谋求在爱好、性格方面的完全相似。[42]在人机引发的两性想象上,用户认为理想的机器人是高度拟人化的,但又是高度定制化的。男性用户在期望机器是富有智慧且读懂语境的同时,将一种理想女性的审美投射于机器人之上,并通过培育机器发展长期关系。[43]

然而,拟人化关系不仅会增加情感欺骗的风险,也会引发对人机关系道德愿景的忧心。由于机器只能模拟人类感情,无法真正地基于自我意识产生情感关系,这使得机器的共情与同理心缺乏主体真实性,而双向的关系不仅“欲求他者,还欲求着被欲求”[44]。只有不迎合人类既定的情感需要,被明确的人机界限所勾勒出的“他者”,才能赋予机器独立的关系地位。基于此,拟人化关系才会扩展人类的伦理视野和发展潜力,引导人类成为更具包容力与同理心的存在。

(二)共生意义建构

1.拟人化对自我“分布式”建构的意义

技术常被整合进个体的自我概念中,从而构成新的生存形态。Ratan与Dawson认为自我由身体图式、身体图式与环境相互作用所产生的情感反应、先前情感和未来计划组成的集体记忆三部分所构成,因此将自我整合为原始自我、核心自我与自传体自我三个范畴。[45]随着各类化身、自拍技术的兴起,技术逐渐成为一种自我建构的手段,而在各种社交场域中启动不同类型的社会表演,建构多重的自我。[46]自我的形成不仅依赖个人特质的发展,更在于寻求融入一定的关系并形成集体归属[47],这让技术影响下的自我成为一种变动的主体,能调试集体自我与个体自我的割裂与紧张,但随着技术的嵌入形态更加多元,技术与自我的关系走向了真实的相互影响。

如果各类理想化的媒介化身(avatar)主要以外延(extension)的形态对自我进行向外拓展,那拟人化则提供了一种内部的意义协商机制。Jones提出了“投射式拟人化”(projective anthropomorphism)这一概念,认为投射拟人化建立在一个创造性的过程之上,通过整合象征资源进行类人想象。[48]而传播学者Laaksonen等人认为,对机器的拟人化并非完全由“线索”触发,而是通过传播的过程加以诠释和确定,个体通过对话赋予机器能动性,他们用“传播拟人化”(communicative anthropomorphism)来描述这种建构过程。[49]Endacott和Leonardi则探讨了人机协同视角下的自我印象管理策略。他们发现,当个体运用对话式人工智能与工作伙伴进行沟通时,个体会将人工智能视为自我的一部分进行管理,并认为它们代表了自己的外在形象,而拟人化则为这一传播实践提供了一种意义调适,个体会有意识地为机器的不当行为提供道歉与解释,也会避免在言语上“苛待”机器,诸如表现出不礼貌的态度。[37]

基于此,自我与机器之间形成了一种“分布式”意义建构,分布式认知(distributed cognition)理论认为,人机之间会基于一定的共同认知目标展开协作,机器能为人类的认知卸载(cognition-offloading),并且充当人类的外部表征(external representation)。[50]而智能主体承担了个体的一部分对外自我表征,并与个体组成整体的自我概念,这不仅是对自我形态的探索,更是对自我特殊性的分配,而拟人化则为这一自我的形成提供了意义协商的过程。首先,个体依靠拟人化消除了心态上的不确定感,将智能主体视为一个可知且可控的主体。其次,用户会根据自身的技术预期,赋予智能主体不同的能动性,将智能主体视为工具化的功能,或是更富主动性的外载中枢。最后,作为人类心智的负载,智能主体能在与个体的协作中存储其潜在的、滞后的需求,并与个体的临时动机相结合;而个体受到机器后续内容的刺激,也会不断产生新的动机及需求,使得协作更为动态且灵活。

2.文化为拟人化提供多元解释资源

人机之间意义建构并非孤立于社会环境,对拟人化的解释同样镶嵌于不同的文化谱系中。机器具备社会文化嵌入性[51],会与人类的社会实践及意义系统相互形塑。换言之,机器不仅展现了所处的社会文化,更参与了意义的生成。而不同文化群体的记忆、在具体实践中的体验特殊性,都为拟人化提供了丰富的阐释资源。

首先,当代的某些宗教流派的演变为拟人化提供了独特的阐释。日本的神道教(Shinto)有肯定机器中包含“神性”的成分,机器也有获得超越性的可能。森政弘提出,机器具备“佛性潜能”,在为人类创造价值的同时,也为自身赢得价值。[52]相对于日常生活语境,宗教的终极性为人机共生赋予了不同的意义。其次,虚拟空间中的群体价值认同也为拟人化提供了更具整合性的欣赏方式。有学者的研究表明,在宅文化、技术群体的身份认同影响下,个体会对人工智能的行为进行意义补偿,将其视为可爱但愚蠢的[53],流行文化为技术的智能缺陷提供了富有意义的解读,而虚拟文化中的身份认同、符号生产也能为拟人化提供类似的实践经验。再者,组织文化会为拟人化提供更动态的协商语境。有研究表明,机器会在工作场景中形成技术权威,有时员工会对机器产生厌恶感,有时也会渴望与机器建立亲密关系,而研究拟人化话语有助于理解这种变动且矛盾的人机关系[54]。

但在多重的社会建构之下,文化不应成为承载“人类优越性”的成见之源,而应为人机共生提供对话与转化的叙事资源。有学者提出用“拟-化”来代替拟人化,意为在人机对话之上,审慎而适当远离人类熟悉的位置,而展开探索性的共生实践[55]。而这一实践超越人类既有的独特性,强调人类作为生命的开拓性与创造性,即在与机器的深度互动中重新理解人类自身的边界与存在。

(三)技术环境适应:对算法的拟人化

在现有研究中,对拟人化的研究多以智能主体为核心,以拟态的社会交往作为主要的投射形式,将一对一的人际传播模式视为对应的沟通标准,在这一格局中,拟人化是一种个体连接机制。但随着再中介化进程的不断加速,人机共生也包含对技术环境的共生与适应,用户对各类平台化的媒介基础设施也可能存在“社会反应”,其中算法构成了一种不可见的运行机制,逐渐被用户拟人化。由于算法的黑箱化(black box),普通用户并不能感知算法的具体原理,将算法拟人化不仅能减轻认知不协调感,更能自然地表达情绪,这使得算法拟人化构成了一种用户中心的技术想象。对算法的拟人化与人类早期对自然的拟人化高度相似,都是一种应对环境不确定性的方式。然而这种拟人化可能导向不平等的人机关系建构,有学者发现了用户在算法面前的弱势心理,即用户倾向于将算法视为“洞察人心的”,[56]将一些技术失误归结为自我的能力不足,而算法失控反而加剧了这种拟人化。在算法抵抗语境中,算法多被拟人化为一种越界但缺乏变通的个体,其对用户行为的理解是肤浅而流于表面的,其对隐私边界的冒犯是包含意图的。[57]拟人化赋予了算法一种人格化的叙事策略,揭示了用户对技术环境的期望,对技术意图的解读,以及对自身反抗能力的定位,这也为理解用户的人机共生实践提供了切入点。

随着用户所处的技术环境日益复杂,大模型的发展也使得人工智能早已跨越了以规则为中心的前进路径,呈现出复杂理论所描述的演化、全息等特征。在人类历史中,拟人化曾被作为一种认知手段,用以驱散自然的不确定性在人类生存中投下的阴霾,而如今日益复杂的技术环境同样呈现出与自然相似的神秘感,使得一般用户诉诸技术想象。人机关系与人与自然的关系相互映射,如何在高度不可见、充满不确定的情况下与人工智能共生,则构成了未来人机共生的必要之问。

四、结语

本文在人机共生的背景下,对拟人化的概念历史进行了溯源,并立足研究现状,结合价值共生与长期关系这两个拓展维度,为拟人化研究建立谱系并阐释议题的具体方向。本文认为,拟人化关系表现为情感的往返和调适,即人机双方互相决定情感和行动倾向,并且催生新的人机传播脚本。在人机的意义建构层面,拟人化能调整自我与机器的关系,协助个体进行“分布式”的自我建构,而不同群体的文化实践也为拟人化提供了多元的理解与解释,而面对持续变化的技术环境,拟人化也能提供一定的适应经验。

但这些议题需要更多的经验研究加以验证,从而进一步完善拟人化在人机传播中的作用机制。未来研究可以继续结合自我的不同层面,探讨拟人化对自我认同的影响方式,也应当关注拟人化在连接个体意义与社会环境之间的作用。个体会对新技术产生直观且本能的价值判断,而经由拟人化,不同群体也会形成不同的话语建构。除此之外,拟人化也能为人机的跨文化传播提供桥梁,在不同文化群体的集体记忆与当下的技术之间建立关系,为理解群体差异提供独特的研究视野。古希腊智者普罗泰戈拉曾言“人是万物的尺度”,而人不仅具备思维能动性,更作为一种发展参照而规范着技术的价值尺度。可机器的演化并非完全遵循人既定的设想,随着个体越发将智能主体视为“混合体”或者“人造物”,人类的特殊性似乎逐渐被稀释,这一演变路径促使我们回到最初的问题,何谓类人特质?何谓人?我们经由机器寻找人性的基本范畴,也经由拟人化探索“视之为人”的真实含义。我们作为人的真实体验经常被技术所遮蔽,被不同的表征所定义,但比起被技术理性反复裹挟,人类被期望在共生中寻求一种更富发展性的人机体验,这不仅滋养人类的耐心与同理心,也激发着人类对自身的好奇心。放眼当下,脑机接口的发明为人机引入了新的共生模式,更广泛的信息输入与输出系统也拓展了人类的能力边界,随着“人”转化为一种新型生命形态,未来的拟人化也将不再执着于对人的模仿,而转向对人机整体的阐释,从而为探索具有反思性的人机关系提供基础。