南岭走廊“茶船古道”的历史演变与时代价值

——广西铸牢中华民族共同体意识示范区建设研究之五

2024-02-28朱其现陈禹豪叶卫东

陈 勇,朱其现,陈禹豪,叶卫东

(1.贺州学院 a.教师教学发展中心 b.学院办公室 c.建筑与电气工程学院,广西 贺州 542899;2.南宁国际综合物流园有限公司,广西 南宁 530200)

进入21世纪以来,习近平总书记对“茶文化、茶产业、茶科技”先后发表了一系列重要论述,这些论述具有深厚的历史逻辑、科学的理论逻辑和丰富的实践逻辑[1],是习近平总书记对中国茶叶的深邃思考和科学洞见。在外交场合中,习近平总书记也经常讲述中国茶的故事、历史和文化,以茶叶为载体向世界传播中国声音。尤其是习近平总书记对茶字意义的诠释与妙解“‘茶’字拆开,就是‘人在草木间’”,无疑形象地道出了中华传统文化中“道法自然”的真谛,传播着人与人、人与自然和谐共生的理念。2017年5月18日,在致首届中国国际茶叶博览会的贺信中,国家主席习近平将“茶船古道”与“古代丝绸之路”“茶马古道”并列,从国家层面正式命名并首次发布,由此直接引发国内众多学者的关注。

查阅知网,以“茶船古道”为主题的论文从2017 年起,至2023年6月底已有30篇以上,显然其热度在不断攀升。

2019年,彭庆中针对许多后续研究者对其首倡“茶船古道”的初衷认识比较模糊,由此引发了较多误解和误用的情况,如:“这条六堡茶出口的黄金水路……是一条独一无二的国际商贸大通道,在中国茶叶运销史上其影响绝不亚于‘茶马古道’”[2],再次对茶船古道的得名、内涵、线路等问题进行了考辨。彭庆中认为:“茶船古道”应有广义和狭义两种区分。基于“江西、福建等地的茶叶,也有部分通过泛珠江流域运至广州”,所以,他将泛珠江流域上运载赣茶、闽茶的水道,也纳入广义的“茶船古道”范围;而狭义的“茶船古道”,则是“指六堡茶核心茶区内运输六堡茶的各条水道的统称”[3]。很明显,比起上述众多的研究者,彭庆中的解说虽然还不尽完善,但其研究视野已有一定的突破。2022年,朱其现等的《“南岭走廊”“茶船古道”历史文化考察》[4],又进一步将研究的区域扩展至“南岭走廊”,从历史纵横的广阔视角,挖掘位于“南岭走廊”核心区域的“潇贺古道”茶文化价值,以彰显岭南“茶船古道”的文化特色。至于郑亮等的《线性文化遗产:茶船古道研究价值与内容体系》[5],虽说重点关注与考察的只是福建一省,但其基于线性文化遗产的视角,来建构福建茶与船结合的文化遗产研究内容体系,无疑为“茶船古道”的研究开拓了新的历史视野。

线性文化遗产作为一种全新的遗产保护理念,是基于中国文化遗产保护的实际情况,根据欧洲文化线路和美国的遗产廊道等相近的遗产研究模式而提出的创新性理念。联合国教科文组织第17届大会通过的《保护世界文化和自然遗产公约实施指南》,把文化线路定义为“一种陆地道路、水路或者混合类型的通道”[6]。文化线路和遗产廊道等遗产概念,强调的是空间、时间和文化等因素,并突出线状体系中相关各遗产节点所共同构成的文化功能与价值和对人类社会、经济的可持续发展所产生的深远影响。2009年,国家文物局主导拟构建“国家线性文化遗产网”,专家们根据位置、尺度、时间、属性等4个类型提名27项,最终确定19 项。至此,中国已建成由“丝绸之路”、京杭大运河、长城和“茶马古道”等19个线性文化遗产(包含约25 万公里线性要素)所构成的国家线性文化遗产网络。值得注意的是,“茶船古道”却不在该名单中。

然而,从线性文化遗产的空间视野来看,古老的中华大地正是由无数树状水量充沛的河网水系和曲折坎坷的山道、水陆相接,沟通连接着东西南北。在这片广袤的土地上,从茶区的山间到熙熙攘攘的繁华圩集与码头,无数各族民众终日忙碌在崇山峻岭间和大大小小、蜿蜒曲折的河道里。这些因茶叶等商品的聚散、人员的交互流动所形成的许许多多古老的商路、驿站、水道、码头、村落、集市、港口等呈线状或带状分布的文化遗存,无一不在见证着中国古老的“茶船古道”的繁盛与辉煌,见证着“茶船古道”由单向到多向、由线状到网状转变的历史。就此来说,“茶船古道”作为国家层面的线性文化遗产,是中国茶业发展史中众多茶产区和茶产品所共有的独特的文化现象。任何区域单一呈现的“茶船古道”的文化样貌,都不可能独立代表或支撑起整个中国“茶船古道”这一独特文化现象。

如果聚焦中国茶与世界交互产生的持久性文化影响来看,南岭走廊区域“茶船古道”线性文化遗产的性状表现却是极其典型的。甚至可以说,南岭走廊区域“茶船古道”的发展进程堪称“中国古老‘茶船古道’历史的缩影”。

南岭处于华中以南,是我国长江、珠江两大水系的分界线。狭义上的南岭由东向西分别是大庾岭、骑田岭、萌诸岭、都庞岭、越城岭(即五岭)。《晋书》卷十五《地理志下·寿州》内记:“自北徂南,入越之道,必由岭峤,时有五处,故曰五岭”[7]112。长江流域的潇水及湘水、资水、赣江的上游与支流,珠江流域的桂(漓)江、贺江、连江(古称“湟水”,广东北江的最大支流)、武水(武江,珠江水系北江干流上源之一)、浈水(珠江水系北江干流的上游段)等,都分别发源于这五岭的北坡和南坡。广义上的南岭则是沿长江与珠江流域的分界线继续向西延伸,一直至红水河与乌江的分界线(两广丘陵与云贵高原的分界[7]109)——苗岭。

由于五岭的横亘阻隔,历史上,从中原进入岭南,在灵渠未开通前,只能采取水陆兼程的方式。当时南岭走廊的通道主要有:一是由湖南的零陵往广西的全州、兴安到桂林的“零陵峤道”(湘桂峤道);二是从湖南的潇水入广西的富川(贺州市富川县)或从湖南的潇水入广西贺州的开山、桂岭(现贺州市八步区的开山镇、桂岭镇)的“新道”——“潇贺古道”。此外,另两条道就是由湖南宜章过骑田岭入广东湟水(连江)孔道和由江西大余过大庾岭入广东浈水的孔道。据学者考证,秦始皇“乃使尉睢发卒五十万”,分五路大军进攻岭南,其中:一军塞镡城之岭,一军守九嶷(疑)之塞,一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结馀(余)干之水[8]4。前4条路线分别对应上述4条古道。汉代元鼎五年(公元前112 年),汉武帝进军岭南也基本沿用秦时的进攻路线,只不过把秦时第五路大军从“余干水”出发改由“发夜郎兵下牂牁江(贵州省六盘水市六枝特区西部)”。而这4条古道的开发利用并不是完全同时的。“潇贺古道”是秦始皇实施统一的多民族国家“北堵南疏”(“北堵”,即连接北方长城;“南疏”,即修建通向全国的道路)战略时修建的[4]9。应该说,“潇贺古道”在唐代以前,一直是南岭山脉的主干通道。至唐代,由于对灵渠的重修以及江西与广东之间“梅关古道”的建成,这“一左”(灵渠通航量大,且桂林地区道路比贺州地区更平坦)、“一右”(大庾岭孔道本来就是南岭直线距离最短的孔道,此时“梅关古道”的建成更使其成为中原与岭南、大陆与海洋最便捷的通道)两条交通线路的连通[9],使“潇贺古道”渐渐衰落。

正是南岭走廊如此特殊的地理构架,从而深深影响和改变了中国古代“海上丝绸之路”乃至“茶船古道”的发展进程与发展格局。就此,为了能更清晰地展示中国“茶船古道”的发展概貌,我们有必要将视野扩展,即将“茶船古道”放到“海上丝绸之路”这一宏大背景之下,对南岭走廊区域茶叶对外贸易的发展历史进行深入地梳理,从其演变的若干个历史剖面,找出南岭走廊区域内“茶船古道”线性文化体系形成的历史必然性,以期为南岭走廊区域内茶业及文化的传承振兴提供可资借鉴的经验与启示,甚至为其他区域茶产地(茶产品)融入“茶船古道”网状体系提供可行方案并发挥示范样板作用。

一、“茶船古道”历史演变与发展脉络

(一)合浦、徐闻港作为早期贸易输出港时期的“茶船古道”

合浦、徐闻港最先开启了中国“海上丝绸之路”文化对外交流和物资贸易的古老历史。据史料考证,中国海上贸易从秦汉时期业已开启,当时主要的贸易对象是南海诸国。《汉书·地理志》是最早明确记载岭南海上贸易的文献,从其记载“自日南障塞,合浦船行可五月,有都元国(今印度尼西亚苏门答腊西北巴塞河附近)”[8]15可知:由于日南的阻塞不通,海上对外贸易的南海航运,是直接从徐闻、合浦发运,经南海诸岛国到达印度半岛的。

到东汉初,由于向北沿东海岸继续航行(通过台湾海峡直达今福建福州)的外来船只常常因种种原因发生沉船事故,国外与中国贸易往来的船只大多以合浦作为理想的“寄碇之所”。建初八年(公元83 年),为鼓励海上贸易的发展,大司农郑弘“奏开零陵(湘桂峤道)、桂阳峤道(今广东连州市),于是夷通”[8]15。至此,人员、货物从中原到达湖南境内后,走水路可过灵渠直接进入漓水,走陆路则可从零陵峤道、“潇贺古道”、桂阳峤道进入漓水、贺水、湟水(入浈水入北江),再转道西江,逆浔江经藤县越绣江(北流河容县段),过桂门关,下南流江,最终到达合浦。而西南的云贵川则经由牂牁江古水道入黔江、浔江,再越绣江至合浦。对此,西汉桓宽《从盐铁论》也有相关记载:蜀郡的货物运到南海交换珠玑、犀、象等珍品;中国的丝绸,亦从徐闻、合浦、日南等处出口,在海上售予大夏(现在的阿富汗)、安息(亚洲西部伊朗地区古典时期的奴隶制帝国)、天竺(今印度和巴基斯坦等南亚国家的统称)的商人,然后转卖给大秦(罗马)[8]14。

如果说,唐代以前,茶何时参与对外贸易无从查考,可到唐代,就已是有迹可循了。

首先,由唐至宋,众多文人士官不断贬谪流放岭南、海南已成惯例,王雪玲据“两《唐书》”所载进行统计,唐代有姓名、有具体流放地的211人中,岭南道就有138人,为全国之最。唐晓涛等针对此又做具体考订,贬往岭西地区(岭南西部,指现广西大部)的贬官共105人次,而桂管辖区为73人次,邕、容两管仅32人次。邕、容两管可考流人也有44例[10]191。贬谪、流放地涉及邕、容两管的钦州、上思、北海、合浦、横县(今横州市)、环江、上林、都安、容县、藤县,桂平、博白、玉林等地。明代海南琼山人邱濬在《南溟奇甸赋》也记:“魏晋以后,中原多故,衣冠之族,或宦或商,或迁或戍,纷纷日来,聚庐托处。”[11]34

流贬合浦、海南一带的官员都要途经“桂门关”,其中不乏有沈佺期、杨炎、李德裕、苏轼、黄庭坚、李纲、赵鼎等大家名人。“桂门关”位于今广西玉林市北流市西,因其地“有两石相对,状若关门”而得名,是当时通往我国钦州、合浦、海南等地以及越南的主要干道。据考证,“桂门关”是于东汉建武年间(公元25—56年),伏波将军马援发兵马万余人征交趾,从苍梧率师抵达此处而开凿并立下石碑而成。唐代杜佑的《通典》“卷一百八十四·州郡十四”曾记:“昔时趋交趾,皆由此关。其南尤多瘴疠,去者罕得生还,谚曰:‘鬼门关,十人去,九不还’。”[12]明代邝露游历广西时也对桂门关地理环境的恶劣作了极为详尽的描述:“日暮,黑云霾合,阴风萧条,苍鸆(鸬)啼而鬼鏁(锁)合,天鸡叫而蛇雾开。”显然,此处人烟稀少,瘴气弥漫,流贬官员每每至此,那种日积月累的流落心态、凄怨之情乃至无以复加的羞愧和恐慌齐聚而发,最终都集中浓缩在“鬼门关”(桂门关)3个字之中。于是,鬼怪化的“桂门关”(鬼门关)成了唐宋“南流史”的象征符号。

随着文人士官被贬谪,他们也把中原文化(尤其是茶文化)带到了岭南,从而带动了广西桂北、桂东南及广东韶州等地区种茶、制茶与饮茶的习俗,乃至茶业的兴盛。如《新唐书》卷一九七《韦丹传》载,唐宪宗元和元年(806 年),韦丹任容州刺史屯田之时,“教民耕织,止惰游,兴学校……屯田二十四所,教种茶、麦,仁化大行”[13]14。柳宗元在公元815年任柳州刺史,曾作《奉和周二十二丈酬郴州侍郎衡江夜泊得韶州书并附当州生黄茶一封率然成篇代意之作》一诗,表明自己在贬谪期间收到过友人周君巢(就任过韶州和横州刺史)寄来的黄茶,并作过《夏昼偶作》一诗——“南州溽暑醉如酒,隐几熟眠开北牖。日午独觉无馀(余)声,山童隔竹敲茶臼”。此处“敲茶臼”,就是研磨团饼茶时“臼茶”的声音。诗中山童在中午时分忙于“臼茶”的生活场景,从侧面证实在彼时彼地已有产制和食用“团饼茶”的习俗了。过去,人们一直疑惑,陆羽在《茶经》“八·茶之出”记岭南的茶产地,为何两广只有“韶州茶”和“象州茶”之记载,从这里自然也得到最好的回答①。

无独有偶,南宋周去非的《岭外代答》“卷六·食用门·121·茶”对修仁(现为桂林市荔浦市修仁镇)茶“其色漆黑,其味严重,能愈头风”[14]的描述,与北宋末年的邹浩和南宋时期的李纲、孙觌等人所作的《修仁茶》等诗歌,在对修仁茶的赞美上彼此呼应,直接促使修仁茶最终成为南宋时期广西茶叶参与西南茶马贸易的主要品种。据《宋史》卷一百八十三(志第一百三十六,食货下五,盐下,茶上)记载:绍兴年间“复置广西茶盐司”,绍兴三年(1133 年)设立“邕州买马司”[13]21负责买马。于是,修仁茶凭借压制成砖状便于运输,又有着适合于边销地区茶味追求等方面的优势,自然而然地成了西南茶马贸易的贸易品。

其次,唐代“临桂相思埭”的修筑及古桂柳运河的形成都促进了茶参与对外贸易。相思埭之称始见于《新唐书·地理志》,书中在桂州临桂县条目下标明“有相思埭,长寿元年(公元692 年)筑,分相思水使东西流”。一支东流汇良丰江,经分水塘过奇峰镇,至柘木圩入漓江,由此溯漓江而上通灵渠;一支西流,经鲢鱼陡下大湾,经罗锦、苏桥入洛清江通柳州。因系人工开凿,故称“运河”[15]。桂柳运河的成功修筑,缩短了从桂林顺流至梧州,再溯江上柳州的航程约509km,便利军旅“粮食戈甲”运输;也沟通了云、贵航线,使黔东南之土特产以水运经融江、柳江过相思埭,越灵渠而达中原[8]29。显然,这条便捷的水路通道,由唐代起,业已成为“海上丝绸之路”乃至“茶叶贸易之路”的新通道,甚至也为宋代广西参与西南茶马贸易直接提供现实的可能。

唐代杨晔《膳夫经手录》(成书于856 年)记载:“衡州衡山,团饼而巨串,岁取十万。自潇湘达于五岭,皆仰给焉……虽远至交趾之人,亦常食之,功亦不细。”依考证,此时衡山茶的销售范围主要是湖南、湖北、岭南和交趾[16]。对于衡山茶的运输方式和线路,曾衡林在《从茶马古道说起》[17]一文,就此史实提出“衡永古道”这一概念,称“运往交趾的茶叶就是通过从衡州经永州到全州再往云南至越南这样一条线路”,并引用了“秦筑驰道,汉开峤道,经捷岭南。唐、宋、元、明驿传邮递,代有兴废”来加以佐证。表面看来,似乎大致勾勒出衡山茶运输线路的轮廓,但其描述仅能解释和证实线路前半段即衡阳至永州一段古道的存在,至于这条古道究竟是以水路,还是陆路,抑或是水陆兼行的方式存在?出全州过湘桂峤道之后又经由何处往越南?曾衡林就无法给予准确的描述,甚至“往云南至越南”的描述就更有可能与史实完全相悖了。其实,如果真要取道湘桂峤道(或走水路过灵渠),到了桂林,必然会经桂江直下梧州(或在临桂相思埭已经修筑的状况下,首选走水路借助桂柳运河下柳江、黔江入浔江),经绣江(北流河)过桂门关,下南流江至合浦港,再沿海岸航行至交趾,而绝无可能选择陆路或其他水路再绕经云南至交趾②。毕竟在古代,南岭地区人迹罕至,山路崎岖难行,猛兽毒虫当道,人们多会弃陆路走水路。

五代十国时期,广西桂北、桂东北部分区域属马殷政权(从896年马殷割据湖南始至951年,共56年)所辖。马殷抓住岭南相对安定的历史机遇,在湖南、广西全力推动茶“于中原卖茶之利,岁百万计”及木棉、甘蔗等作为交换商品的经济作物的种植,并在广西实行“民间采茶,并抑而买之。又自铸铅铁钱,凡天下商贾所赍宝货入其境者,只以土产铅铁博易之无余”[13]17。这些措施极大地促进了广西桂北、桂东北区域茶叶经济的发展,使得马楚的茶叶经由漓水、贺水运往岭南(马楚时期广西的大部、广东、海南皆属南汉)各地,穿越广西后直达越南等东南亚国家和地区进行销售。

《宋会要·食货志》记载:“宋高宗三十二年(1162 年),全国产茶19032万斤(9 516 万公斤),其中广南西路产茶90681斤6两(45 340.80 公斤)。当时广西融州的融水产2000斤(1 000 公斤);静江府:临桂……修仁产72286斤6两(36 143.30 公斤);郁林州(今贵港市)……产6200斤(3 100 公斤);昭州(现平乐县,唐天宝元年升平乐郡领平乐、永平、恭城三县,宋沿唐制)、立山(今平乐县境内③)产茶7500斤(3 750 公斤);浔州、平南产1995斤(997.5 公斤);领方(今宾阳县境内)产700斤(350 公斤)。”[18]这充分显示,经马楚时期的推动,宋代桂北、桂东南茶叶生产仍得到很好的发展,从而为南宋时期修仁茶和桂北、桂东南地区的茶叶直接参与广西与云南大理的茶马贸易奠定了基础。

修仁茶和桂北地区的茶马贸易,同样也是借助桂柳运河经柳州、南宁、百色运至田东县的古城横山寨的。据学者考证,横山寨是南宋政府获取战马的主要市场,绍兴年间(1131—1162 年),横山寨又成为西南各地区马匹的集散地,茶马贸易盛极一时。光绪十三年(1887 年)的《滇系》有这样一段记载:“宋自南渡后,于桂林之静江军以茶易西蕃之马,是谓滇南无茶也……顷检李石《续博物志》云:茶出银生诸山……普洱古属银生府,则西蕃之用普茶,已自唐时,宋人不知,犹于桂林以茶易马,宜滇马之不出也。”[19]734分析其前后语义顺承关系,不难看出,“是谓滇南无茶也”是疑惑,而“宜滇马之不出也”则是答案,恰恰说明了,南宋朝廷之所以于桂林(实为田东县的古城横山寨)易马,并非不知普洱茶已于唐代与西蕃易马,而是与大理国(937—1254 年)对云南省茶马贸易的统一管辖和实际把控密切关联,甚至也是由于汉族文人士官对地方历史的了解十分有限,以至于“相关情况在古代文献中往往付之阙如(空缺状态)”[20]。

陈伟明据《元和郡县志》等史料对唐五代岭南的交通“四至”情况进行考证时指出:当时海运不甚稳定,岭南道与中原及江南的联系,主要依靠北路交通线。北路交通线的桂州路,不仅“是广州北上的又一要道”,也是安南(现越南)及岭南西部地区(意指地处岭南西部的广西)秦汉以来与中原联系的重要交通干线,更是唯一捷径,“海外诸国朝贡贸易不少是由此北上长安”[21]。对此线路的探讨,陈伟明推测,是由安南到邕州(今南宁),可水陆并行,然后由邕州到桂州,可通过象州路或藤州路通往桂州。这一推断,显然是将不同时期不同方向的水路和陆路线路糅合。毕竟,从安南走水路北上桂州,在北宋中期以前,无论临桂相思埭是否修通,都不可能经由邕州再沿象州路或藤州路上桂州。

上述的分析,基本可以证实,南岭走廊区域的茶船古道,至少在唐宋时期从灵渠(或湘桂峤道)入桂江,过桂柳运河,下柳江、黔江、浔江(或入桂江过梧州溯浔江,或由潇贺古道、桂阳峤道入贺江、北江、溯西江、浔江)到藤县溯北流河到桂门关古道下南流江到合浦港,即廉州线;或由桂州(今桂林市)、象州(今来宾市)、贵州(今贵港市)、横州、钦州这一水陆兼行线,即钦州线;或从桂柳运河到柳州到南宁到百色田东横山寨,即西路的邕州线这3条线状(带状)区域已有所呈现,并且这些古道线路的影响也一直在持续着(甚至到明清时期)。

(二)广州港逐渐成为茶叶出口第一大港时期的“茶船古道”

广州自古以来就兼具海河港口功能,又拥有广阔的贸易腹地。尤其是三国孙吴时期开通了自广州起航,经海南岛、西沙群岛,到达东南亚的便捷航线,更加速了广州海运的发展。到3世纪中叶至6世纪的两晋南朝时期,前来广州通商的已有大秦(罗马)、天竺(印度)、狮子国(斯里兰卡)等十多个国家和地区。

至唐代,“安史之乱”使传统的陆上“丝绸之路”受阻,对外贸易越发倚重海运。此时,内河水运以长江为界分为两段,北段是江和大运河,南段又分越城岭桂州路和大庾岭虔州路[10]51。与大运河连接,大庾岭此路直线距离最短,秦汉时期只作军事用途,唐代以前只是一条蜿蜒崎岖的小路,商贸行旅甚为不便。随着广州港的日益勃兴,其作为经济动脉的作用越发突显。于是,唐开元四年(716 年),张九龄奏请开凿大庾岭道。开凿后,这条山道的通行能力大为改善,极大地促进了人员及物资的流动,也由此对广东的内河运输(北江成为沟通中原、江南地区的主要干线)以及岭南经济的开发产生了极其深远的影响。

自唐代起,中国茶向域外广泛传播,此时已能传播至东南亚、西亚和东亚等国家及地区。据记载,公元851年,阿拉伯人穆根来到中国广州,在游记中,他提到:“在各个城市里,这种干草叶售价都很高,中国人称这种草叶叫‘茶’(Sakh)。此种干草叶比苜蓿的叶子还多,也略比它香,稍有苦味,用开水冲喝,治百病。”[22]82显然,在穆根眼中,对茶及唐人饮茶的嗜好是如此之新奇、陌生。然而,值得注意的是,茶叶的贸易流通与茶文化传播是不同步的。由于唐代的广州港已作为中外交往的7个起始处之一(广州通海夷道[22]81),为此,随着丝、瓷及其他土特产品不断输出,一段时间之后,茶也很有可能作为商品随之由广州港源源不断输往西亚。

随后的由宋至明,虽说在海船制造及航海技术有了指南针和钉接榫合法等世界先进工艺的运用,加上元代实行以“海运为主,海河并举”的方针,从而使宋代以来的岭南内河和沿海航运事业继续获得长足的发展。可是自明代开始,朱元璋为巩固政权,开始实行严厉的“海禁”政策。以致整个明代,统治集团内部一直处于海外贸易的“禁”与“驰”的争论之中。期间,明成祖朱棣出于政治和经济的需要,曾命郑和组织当时世界上规模最大的船队七次出使西洋,但始终没有改变“禁海”之初衷。这不仅严重迟滞了“海上丝绸之路”的发展进程,也极大地影响与阻滞了茶文化的对外传播和茶叶的贸易流通。这种状况一直延续到清代才开始发生急剧变化。

清代初期,清政府仍实行一系列极为严厉的海禁政策。直至康熙二十四年(1685 年)才放开海禁,限制口岸(只准许广州、漳州、宁波和连云港等4 个口岸)通商。乾隆二十二年(1757 年),又将原开放的4个口岸缩减,只准许广州作为中国对外贸易的唯一港口,即“一口通商”,这自然成就了广州对外贸易的辉煌。于是,“粤海关下辖口岸最多时达到6个总口和69个小口”[23]。

唐宋时期,茶商普遍活跃在荆湖南北、江西路、川陕地区等各名茶产区。17世纪以降,由于英美等西方国家对茶叶的需求量急剧增长,为了谋求和获取更大的利润,英美荷等国的商人已不再满足于茶叶的转口运销,纷纷派出商船驶往广州,直接购销茶叶。一时间,广州茶商云集,全国各产区的茶叶都贩运至广州,再由广州出口海外。至18世纪20年代,广州港的茶叶出口迅速取代生丝(真丝),一跃成为首要的出口商品,广州港自然也成为中国茶叶出口的第一大港口。为控制对外贸易和限制外商在华活动,清政府在广州特地设立了“广东十三行”。而十三行的行商又“多数是珠江三角洲各县的商人”[24],由此广东的本土茶商也应运而生,并且凭借着天时地利人和,以经营茶叶贸易而迅即暴富。如康熙年间(公元1662—1722 年),番禺茶商张殿铨在广州城西十三行(街)“自设隆记茶行,专营安徽茶的贩运”,迅速成为巨富,众多茶商纷纷效仿,“咸丰四年,各行店负隆记债者(数不在四十万金)”[25]250。

1840年鸦片战争前,在广州的珠江南岸(今广州河南)成为经营茶叶加工和茶叶交易的“特区”,大茶行、大茶庄比屋相连,且“都是宏大而宽敞的两层楼的建筑”[26],并设有规模非常庞大的加工工场。可以说,广东茶商与国内其他茶帮最大的不同之处,就是广东茶商承担起国内外市场联系的主要中介和桥梁作用,这是其他任何商帮都无法比拟也无法替代的。譬如,一些广东茶商分赴外省茶叶产区,直接收购茶叶进行加工后运回广州。道光二十年(公元1840 年),广东茶商奔赴湖南安化,指导“茶农改制红茶,因价高利厚,于是各县竞相仿制,产额日多”,湖南红茶自此得以大量外销。

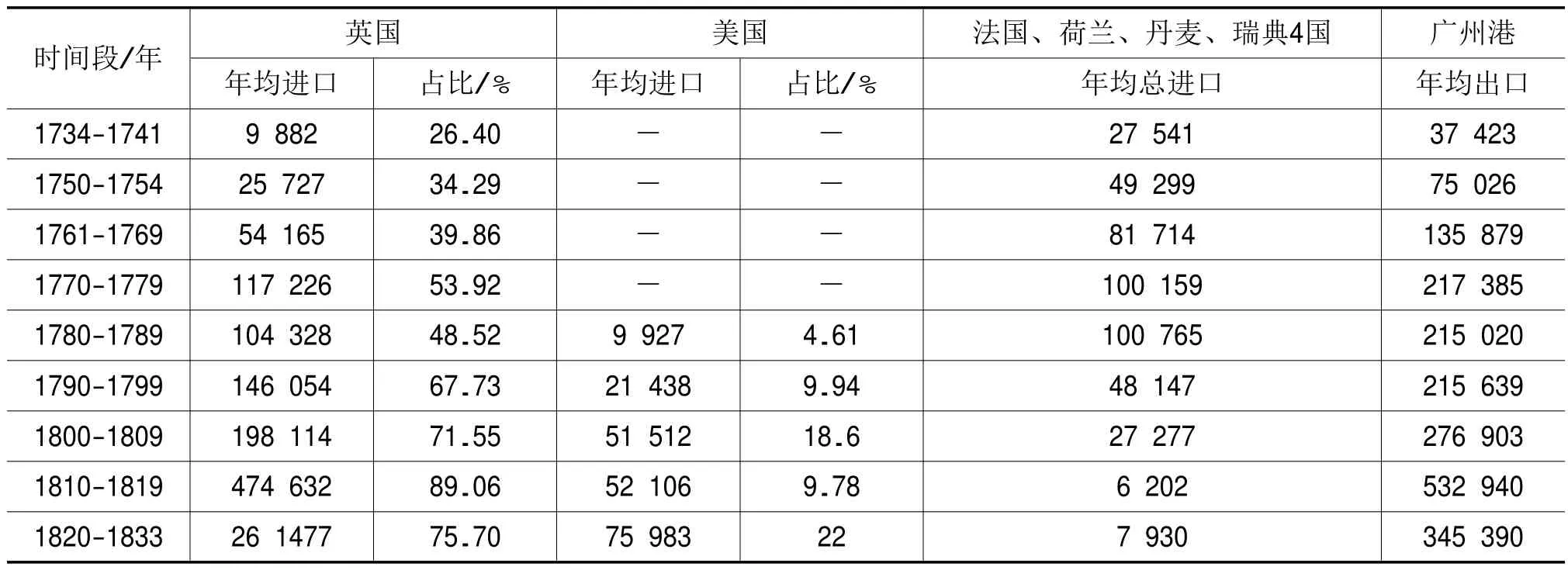

18世纪广州出口的茶品种繁多,主要有福建的武夷茶,福建、湖广、江西的功夫茶,福建建宁、邵武的小种茶,广东的珠茶、白毫茶等诸多品种,茶叶产区涉及闽、赣、湘、粤、桂、鄂、苏、皖、浙等多个省区。据统计,在1734—1833年间,广州茶叶出口的国家主要是英国、美国、法国、荷兰、丹麦、瑞典等,其中英国进口量占绝对优势,是广州茶叶出口最主要的贸易对象,美国次之。虽说美国与广州的茶叶贸易起步较晚,且在1780—1789年间年均进口量仅为9 927担(496 350 公斤),为六国中进口量最低,占比4.61%,但随后却节节攀升;法国、荷兰、丹麦、瑞典4国与广州的茶叶贸易起步早于英美,可各国的年均进口量均低于英国,甚至在美国参与与广州的茶叶贸易后,均呈逐步递减之趋势,且法国、丹麦、瑞典又于1810年之后分别退出广州的茶叶交易市场。英美两国则一直保持上升的态势,在1800—1809年、1810—1819年、1820—1833 年这3个时间段,茶叶年均进口量却已分别占到广州全部年均出口贸易量的90.15%、98.84%、97.7%(表1)。而广州港在1817—1819年、1820—1824年、1825—1829年、1830—1833年这4 个时间段中,茶叶出口年平均值分别达到9 087 866元(银圆,以下同)、11 655 271元、12 180 068 元、11 673 556元,分别占当时出口总值的42%、55.22%、50.41%、49.47%[27],这足以证明广州茶叶出口贸易在本港海上总贸易乃至在全国出口贸易中都具有不可忽视的重要地位和作用。

表1 1734—1833年广州港茶叶出口英美法等六国年平均量统计表 单位:担

广东本土的茶源有限,每年如此庞大的茶叶外贸需要依靠外省的长途转运。清王朝为了保证对茶叶实行垄断经营,并在运输过程便于税赋征收和控制,因此对茶叶的贸易路线也给予了十分明确的限制和规定。如嘉庆二十二年(1817 年),蒋攸锬在《请严禁茶叶海运一折》中提到,“闽、皖商人贩运武夷、松萝茶叶,赴粤省销售,向由内河行走”[25]251。一个“向”就从侧面反映出,长期以来,闽商、徽商运茶至粤都沿袭着由内河越岭转运的做法,这显然与清政府严令福建、浙江、安徽三省巡抚晓谕茶商仍“由内河过岭(南岭)行走,永禁出洋贩运”的海禁政策有关。在此政策的严格规制下,苏、皖、浙、闽、赣等省的茶叶唯有水陆兼程越南岭走廊的“梅关古道”进入北江直下广州。程启坤对茶叶由江西输运广州的水陆联运路线,曾考证证实:福建、江西、安徽生产的武夷红茶、松萝绿茶,大多“在江西铅山河口镇装船,由信江向西顺流而下,运至鄱阳湖,走赣江至赣南,由挑夫运过南岭,至韶关再转运广州”[28]。其实,江苏、浙江两地也沿用这样一条运输线路③;而湘鄂两省的茶叶依旧是从灵渠或桂湘峤道、“潇贺古道”或桂阳峤道入桂、入粤,再沿桂江、贺江、北江直下广州。

茶叶的跨省汇集与长途贩运,对地方经济的带动也是相当明显的,如:要越过五岭山地,这就得靠人力挑运。据同治《庐陵县志》卷四十六记载:“外国所需内地货物……当初并归广东贸易,路远价昂,按价起课,努项不至于少亏,而穷民亦借以糊口……江西之广信、南安、广东之南雄、韶州沿途船户、挑夫借以营生者,不下数千万人,广东省城借洋务营生者不下数万。”[27]25在容闳的《西学东渐记》也有如下记载:“湘潭及广州间商务异常繁盛,交通皆以陆,劳动工人、肩负往来于南岭者,不下十万人。”[29]。地处两广交界的广西岑溪市就是被先行带动起来的,乾隆九年(1744年)《岑溪县志》卷之二·田赋·物产·货·茶:“岑向无茶,止大峝(现作“峒”)山巅植之,其味甚佳,故有峝茶之名。迄今各乡近山处尽种,而谢孟堡山场所植尤多,远近贩鬻,为利颇饶。”[19]558史料显示,在清乾隆年间(1736—1795年),岑溪民众普遍种茶,当时已有茶庄22间[30]。到同治末年(公元1875 年),岑溪茶业较前更为兴盛,往往一间规模较大的茶庄雇工就可达200多人,而小的茶庄雇工少的也不致少于10人。每天早上,在各茶庄门前拣茶的妇女、儿童不下千人。而运茶的人熙来攘往,常年由樟木至马路水口不绝于途。由此可见,凭借一口通商的政策及地缘的优势,广州的茶叶对外贸易一派繁荣,并且带动着岭内岭外茶叶贸易的繁荣兴旺,也促进了各茶区经济的快速发展。中国的“茶船古道”也借此正式进入规模空前的鼎盛时期。

(三)“五口通商”后两广区域茶业衰落与复兴时期的“茶船古道”

对中国外贸的巨大利润,西方列强一直虎视眈眈。清道光二十二年(1842 年),西方列强通过鸦片战争,迫使清政府与其签订《南京条约》《虎门条约》《望厦条约》,条约要求清政府开放上海、广州、福州、厦门、宁波为通商口岸,即史称的“五口通商”。“五口通商”实际上就是西方列强强迫中国打开大门,把中国当成他们的商品倾销地,中国因此逐步沦为半殖民地半封建社会。

“五口通商”后,广州口岸茶叶绝对出口量一路下滑。到1870年,广州茶叶出口3 389 300公斤,仅占全国茶叶出口的4.94%,所占比例降至历年的最低点。相比之下,福州、上海和汉口等地的茶叶贸易因更靠近主要茶区,因而得以迅速发展。尤其是上海,由于地处长江口,距江苏、浙江、安徽等省的茶区也不远,且附近水网密布,对内对外航运便利。因此,通过上海出口的茶叶量在迅速增长。从17世纪40年代末,出口茶叶只占全国茶叶的1/4 左右,到1854—1855年,输出茶叶已达3 000多万公斤,超过全国茶叶出口总量的七成,从而迅速取代了广州,成为我国茶叶出口的主要口岸。此外,福州、汉口也迅速成为茶叶出口美、俄等国的重要口岸。口岸的增加,茶叶运输路线也随之改变,茶叶运输的路程和时间大大缩短了,运输成本也大大地降低,这极大地促进贸易出口的迅速增长。1880—1888年间,中国茶叶对外贸易进入黄金时代,每年输出数量,大致在200万担(10 000 万公斤)以上,光绪十二年(1886 年)更是创历史最高纪录,茶叶输出达220万担(11 000 万公斤)。

“五口通商”虽说带来了茶叶对外贸易的兴盛和茶业经济的繁荣,但是由于中国的茶叶生产更多地依赖国外市场,尤其是英、美两国的市场,且茶叶从购到运再到销的贸易环节又几乎被英、美两国商人资本的控制和垄断。因此,到1890年后,当英国提倡其殖民地印度与锡兰种植茶叶成功,且以价高质优销售日盛,加之日本绿茶运美竞销,中国茶叶难以与之角逐,于是中国茶叶的出口一路下降。1900年印度茶叶出口首次超过中国,1917 年锡兰茶叶出口量压倒中国,中国茶叶出口由此屈居第三;1918年爪哇又超过中国位居世界茶叶输出量第三。这标志着中国的“茶船古道”随即转入衰落期。

面对茶源减少茶业衰微的危机,粤商凭着务实、敢于创新的精神,迅速转换经营理念,部分茶商由省外转赴省内,在清远、广宁、四会、郁南、罗定等县大力倡导种茶,扩大各茶园的种植规模,短时间内迅速把广东省产茶县一下扩大到了84 个。他们着力从制茶工艺改造方面入手,研制新的茶叶种类,如当时广州市的河南地区,众多茶行、茶商利用原有积累的技术和设施,精选各地的绿茶和红茶,经多道茶叶花薰的加工工序,改制成花茶,当时外销较为紧俏的花熏茶几乎都在此地制造。此外,仍有不少茶商纷纷走出广东,迁移到外省各茶区设庄收购和制作茶叶,直接转销外商。光绪年间(1875—1908年),曾有粤商进入江西宁红茶区,与当地士绅订立契约,“将西乡产茶山岭二十里,勘定界址,一并租与粤商30年,由该商入山自行采办”,并“径运出洋,不经汉口洋人之手”[31]。湖南著名的安化茶区,万历年间(1573—1620 年)曾创制黑茶。到1858年,粤商乘船取道湘潭,抵达安化,设庄指导改制红茶以转输欧美。“广庄”之称,即是因倡制红茶为粤商而得名。在清代,湖南的改制红茶几乎都与粤商有关。红茶的倡制直接促进湖南茶业日益兴旺,至1856 年,湖南开始办理茶捐。粤商甚至还依靠雄厚的资本和丰富的经验,承担洋行和各地茶行的收购业务,充当买办的角色。

由于茶商们上述种种举措,使广州港渐渐摆脱完全依赖外省茶叶大量输运的局面,广东本省生产可供出口的茶叶渐有回升,至1885年,出口红茶和绿茶达到6 563 350公斤。六堡茶(也应包括贺州、昭平等地)正是在这样的背景以及在广东茶商商业化加持与助推下,才呈现中国茶产业的兴盛。

二、“茶船古道”历史价值和新时代品牌价值

(一)催生六堡茶品牌的出现

六堡茶在同治十三年(1874 年)才有记载,在《苍梧县志》记:“茶,产多贤乡六堡”“产长行虾斗埇者,名虾斗茶”[19]556。可见,此时的“六堡茶”还处于量少不成规模,有产地无名称的时期,仅能充当原料,并沿袭岑溪“垌茶”的发展道路,被粤商收去再加工成其他茶类。1874年之后,随着马来西亚储量丰富的霹雳州拉律和近打谷相锡矿的相继发现,大批闽粤华人纷纷下南洋,采矿谋生。劳工们工作生活的环境潮湿、闷热,于是,制法独特、制作粗糙却具有袪湿热、能防病治病的“六堡茶”,自然而然地成了华人矿工特别倚重和青睐的保健茶。粤商正是看到此商机,就此大批涌入梧州苍梧六堡及周边县域,设庄收制,转口外销。显然,作为粤商创制的茶类品种,六堡茶的出现是历史的必然。其表现在:第一,它出现在五口通商的大背景之下,清政府被迫开放形成的自由贸易,迫使粤商寻求新的茶叶供应源、新的贸易对象和消费群体,这是六堡茶产生的首要原因;第二,粤商经历了一口通商时期赴外省设庄收制红茶的商业历练,对红、黑茶类茶叶产制及商业运销已然谙熟于心,因此操持起六堡茶的整个商业运作自然是驾轻就熟;第三,澳门、香港的再度兴盛,正好为粤商成功避开内地过重的茶叶税厘提供了有利条件。资料显示,1888年,由于清政府额外征收茶叶税厘,其结果不仅使广州的茶叶贸易随即转往澳门,并且使位于广州西部的各产茶区的大量茶叶也纷纷流向澳门(广州市地方志编纂委员会办公室等编译:《近代广州口岸经济社会概况——粤海关报告汇集》)[27]70。其实,这也是粤商收制六堡茶为何选择在六堡的合口,而不选择在梧州或其他地方的真实原因。由合口山间沿河道直接入粤,可绕开梧州,避开梧州的厘卡,既不用缴纳广西的“出境厘金”,又不用缴纳“落地厘金”,从而大大减轻税费成本[32];同时,也还可以凭借东安河与上游贺县(贺州)大平河的自然连通,将贺县(贺州)水口、大平、公会、沙田,乃至昭平县富罗等地的茶叶一并收购;第四,其六堡的称谓,充分体现了南岭区域地名的特色,此“堡”有别于北方纯粹作为军事堡垒的彼“堡”,其谐音又恰与“保”或“宝”暗合,因此非常切合大多来自闽粤地区华人矿工长年漂泊异国他乡,思念故土、祈求平安的内心情结。基于此分析,六堡茶真正以“六堡茶”之名出现,理应最早不会早于1874年,最晚也不会晚于1928年(邵凡晶依据在1933年成书的《广东商业茶·桂皮》涉及“六堡茶”价格统计截止于1928年,因此推测“六堡茶”之名较晚出现于民国时期的文献记录中[33])。

贺州茶的记载虽说比苍梧六堡茶的记载还要晚16 年,但从胡小军考证“以(广东)本省大山、肇庆和贺县(贺州)等地区种植的茶叶制成的广东良种茶——‘大山功夫茶’(后称“新制功夫茶”,在19 世纪70 年代)销量一直不错”[27]63-66这一信息看,也应和苍梧六堡茶一样,在1870年之前已有一定的产量。随后,贺州茶又被加工成备受外商青睐的珠兰香茶,“珠兰香茶产于西江、江谷和贺县(贺州)等地区。这种茶作为广州出口产品的一部分,其质量据说尚能保持优良。由于它具有自己的某些独特品质,一度被认为不致受外国竞争者影响”(广州市地方志编纂委员会办公室等编译:《近代广州口岸经济社会概况—粤海关报告汇集》)[27]75。珠兰香茶在广州红茶茶叶出口量中一直占有绝对的优势。从1874—1893年,广州珠兰香茶占广州红茶出口量平均在69.80%,尤其是1889年和1890年,分别达到83.74%、82.05%。难怪乎,光绪版《贺县志》“卷七·物产”记:“水茶之叶制茗,不异武彝,向姜七、姜八二都颇收其利,近南乡龙水茶尤盛”[19]556。民国《贺县志》“卷四·经济部·林产林业”则记:“茶之属,茶之叶,制茗,不异武彝。向来,姜七、姜八两都颇收其利……南乡龙水茶尤盛。近瑞云山亦种茶……每年产量三万余斤,每斤最多三角或二角。昔时制红茶,又名珠茶,行销粤地,由粤运洋。制叶,用麻布袋,以足践之,用火焙之。每年产量不下十万斤”[34]。可见,贺州茶在晚清和民国时期的发展和所带来的经济价值已让两个身处不同时期的地方志编纂者的赞许之情溢于言表。

很明显,此时期的茶叶贸易与鸦片战争前的中西茶叶贸易不同,南洋华侨成为粤商茶叶贸易的重要对象之一[35]。正是六堡茶与贺州茶的发展机缘不同,其发展的轨迹也不同。虽说六堡茶的兴盛不完全只是六堡一地的兴盛,在其巅峰时期,众多产地(理应也包括粤、桂、湘众多区域)的茶叶也都成为六堡茶的毛茶,被粤商运至广州及港澳再加工,以六堡茶之名转销至南洋。然而,六堡茶就此凭借粤商逆势成就的销售市场与销售渠道,一直延续至20世纪70年代,开创了真正属于自己的“茶船古道”的兴盛历史,在“五口通商时期”广州茶叶外贸已日渐衰微的背景下,也足以称之为“不小的成就”了。而此时期“六堡茶”的集聚运输必然也和南岭区域其他产地的茶叶产制运输一样,通过山路和水道,采取水陆交替联运的方式运抵广州或港澳,然后转口外销。只不过因品种不同,所涉及的产区也不同,甚至不同的发展时期,运输的路线也会有所扩展或变更,从而呈现不同的样貌。

(二)释放“茶船古道”品牌新价值

中华人民共和国成立后,现代化交通工具与设施的逐步完善,业已彻底改变了古代交通的落后状况,“茶船古道”看似也渐渐地淡出人们的视野;然而,“茶船古道”作为重要的文化遗产,其文化品牌依然可以释放出新的价值[36]。

纵观历史,南岭走廊区域的“茶船古道”,依托中国古老的“海上丝绸之路”,至少从唐代开始,一直沿袭至今,茶文化的对外交流与传播从未中断,始终保持自身发展的阶段性和连续性,贯穿中国历史的整个过程。并且在茶文化的交流与传播过程中保持区域间人员、物资的双向或多向交流,对南岭走廊区域各民族族群间的社会文化、民族关系、思想感情的促进和中华民族“多元一体”格局的构建,以及对物质文明和精神文明都产生了重要的推动作用和深远的影响[37]。再者,茶文化作为中华优秀传统文化的名片之一也借此流布海外,对世界人类文明和进步产生同样的效应,并影响至今。为此,在国家全力推动中西文明交流互鉴,构建人类命运共同体和全面实施、推进乡村振兴战略的今天,南岭走廊区域各地可以以“茶船古道”线性文化遗产为整体视角[38],全面盘点当地“茶船古道”所属空间内的历史文化遗产,从各个遗产“点”延伸到“线”,由“线”牵起“茶船古道”线性文化遗产辐射区域的“面”,建构起南岭走廊区域及至中国“茶船古道”线性文化遗产的整体价值,以最终实现对“茶船古道”线性文化遗产的整体保护与活态传承[39]。尤其是广西,在中国古代各朝代始终沟通着内陆各地与海外经济文化交融互通的历史重要节点,更是需要发挥自身优势,着眼于未来,充分挖掘和继承“茶船古道”及“海上丝绸之路”这笔珍贵的历史文化遗产,“讲好茶故事、做好茶文章”,并以其为重要支撑,全力推动广西的茶业振兴、乡村振兴与推进“平陆运河”及“西部陆海新通道”建设,从而以全新的姿态使国际及国内区域间的互利合作迈向新的历史高度。

注释:

①经考证(陈勇《“六堡茶”区域民族茶文化互动研究》,贺州学院学报,2023 年第2 期第57-58 页),南岭地区的茶叶产制史与瑶族的迁徙轨迹是高度吻合的。今象州县与荔浦以及金秀、蒙山等多地交界之处的大瑶山,其世居民族就是瑶族。唐宋时期,封建朝廷对瑶族实行相对宽松的民族政策。而早期迁徙至桂北及大瑶山地区的瑶族,从唐代开始,一直与地方政府有良好的互动关系,为此,才可能有唐代茶叶种植的兴盛并使象州茶进入陆羽的《茶经》,使大瑶山成为唐代岭南茶产地之一。

②据考证:北宋前期,南流江水路仍然是安南使节朝贡经行的路线。北宋中期以后,由于南流江水路疏于整治,泥沙淤塞,局部江段已难以逆水运输重载货物,加之钦州治所迁至钦江入海口,“钦州道”(水陆兼行,由钦州-横州-贵州-象州-桂州)才逐渐得以定型(郑维宽,余浩铭《从历史时期广西出海水路通道变迁大势看平陆运河开凿的重要意义》,广西地方志,2023 年第2 期第22-28页);“邕州道”(陆路,由邕州-宾州-象州-桂州,或邕州-宾州-柳州-桂州)则是在南宋时期才最终形成,但仍是取“钦州道”居多(廖寅《宋代安南使节广西段所经路线考》,中国历史地理论丛,2012 年第2 期第95-104页)。

③立山,现梧州市蒙山县。唐武德四年(621 年)改隋化县为立山县,贞观八年改置蒙州。宋熙宁五年(1072 年)废蒙州,以东区、蒙山两县并入立山县,隶昭州。元朝属平乐府。明洪武十八年(1385 年)废立山县为立山乡,属荔浦县;成化十三年(1477 年)始置永安州取永久安宁之义,属桂林府;弘治三年(1490 年)九月,改为长官司,五年复为永安州,属平乐府。民国元年(1912 年),永安州改为永安县;3 年,因国内有3 个地方同名,故复称蒙山县至今。因而,此处出现在宋代典籍中的“立山”应是今蒙山县,而不可能是《广西茶业史》作者所言的“今平乐县境内”。

④据学者考证(甘满堂《清代中国茶叶外销口岸及运输路线的变迁》,农业考古,1998 年第4 期第201-206 页),江、浙的外销丝茶也是从苏州、湖州等地运至杭州,然后逆富春江船运而上,到浙、赣边界上的常山县卸船挑运过山,到江西的玉山县再装船,顺信江而下到河口镇,再沿福建、江西、安徽等省茶叶的运输线路越南岭运至广州。