城市公共空间爱国主义教育活动的情境分析*

——基于互动仪式链理论的解释

2024-02-24谭翀

谭 翀

(深圳职业技术大学 马克思主义学院,广东 深圳 518055)

欧文·戈夫曼认为:“仪式是一种相互专注的情感和关注机制,它形成了一种瞬间共有的现实,因而会形成群体团结和群体成员性的符号”[1]24。从这个意义上讲,我们通常所说的爱国主义教育活动本质上是一种唤起、重构、固化和刻写民众国家认同记忆的互动仪式。城市公共空间历来是爱国主义教育互动仪式的天然场域,是我们剖析爱国主义教育活动完整图景的重要切入点。这些互动仪式总是发生在城市公共空间里的不同“情境”(situation,指在某一时空条件下,因人的面对面际遇而产生的一种“有组织的社会生活”[2])中,并会因此呈现出不同的实践形态和教育效果。兰德尔·柯林斯的“互动仪式链”理论为我们提供了分析城市公共空间爱国主义教育互动仪式及人们情感动力机制的有效工具。

一、互动仪式链:一个关于情境和情感动力机制的分析框架

从古典社会学家涂尔干开始,社会学就非常重视对仪式的研究。戈夫曼为延续这一传统做出了巨大贡献,他不仅从微观互动的角度研究了大量日常生活中的仪式问题,还将“情境”作为仪式研究的重要维度。兰德尔·柯林斯的“互动仪式链”理论是在涂尔干和欧文·戈夫曼研究传统的基础上,对人群互动的情境结构进行了微观化的研究,并力图揭示这一过程的动力学机制。该理论认为,“小范围的、即时即地发生的面对面互动,是行动的场景和社会行动者的基点”,“每一个人都生活于局部环境中,我们关于世界的一切看法,我们所积累的一切素材也都来自这种情境”,“整个社会都可以被看作是一个长的互动仪式链,由此人们从一种际遇流动到另一种际遇”[1]Ⅵ。

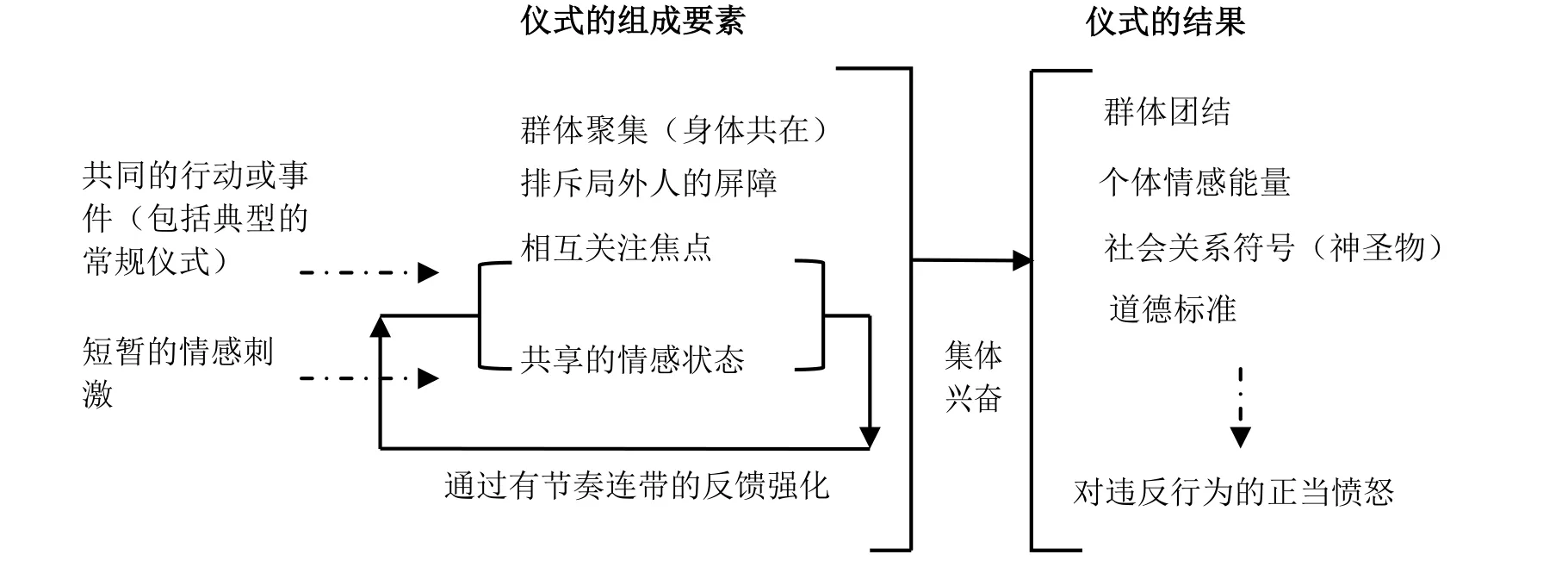

兰德尔·柯林斯的另一大理论贡献就是对互动仪式中人们的情感演化机制的分析。西方学者关于集体行动中的情感研究源远流长,赫伯特·布鲁默、尼尔·丁·斯梅尔塞以及更早的古斯塔夫·勒庞等都是集体行为和社会运动理论中情感论的早期代表人物,特别是斯梅尔塞,他提出的加值理论(Value-added Theory)早已成为一个经典的情感论范式。当然这种范式也受到了诸多批评,主要是因为其只强调情感在社会运动中的重要性及其表现,却疏于分析情感背后的宏观社会结构和微观心理机制[3]。作为对这一范式的反思,当代西方学界在对社会运动中的情感研究中,逐渐不再把情感看作纯粹的心理范畴,而是更多地将其看作文化范畴,更加重视其社会建构的过程。“互动仪式链”理论就认为,情感能量(“一个连续统,从高端的自信、热情、自我感觉良好,到中间平淡的常态,再到末端的消沉、缺乏主动性与消极的自我感觉”)是互动仪式的重要驱动力。人们在具体的互动情境中实现了对情感能量的程序化交换,从而完成了自身的社会化过程。兰德尔·柯林斯指出,互动仪式包括了四个构成要素或者起始条件:“(1)两个或两个以上的人聚集在同一场所,因此不管他们是否会特别有意识地关注对方,都能通过其身体在场而相互影响。(2)对局外人设定了界限,因此参与者知道谁在参加,而谁被排除在外。(3)人们将其注意力集中在共同的对象或活动上,并通过相互传达该关注焦点,而彼此知道了关注的焦点。(4)人们分享共同的情绪或情感体验。这些要素彼此形成反馈作用”(见图1)[1]79。

图1 柯林斯的互动仪式分析框架

二、城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情境要素构成

现代传播学奠基人拉斯韦尔认为,所谓“情境”,就是要回答传播过程中的五个问题:谁(Who)?说了什么(Says What)?以什么渠道(In Which Channel)?对谁说的(To whom)?效果如何(With what effects)?后来的传播学者们在拉斯韦尔的基础上又补充了情境的另外两个要素:“信息传播的具体环境”和“传播者的传播意图”,共同构成了传播7W 理论[4]。类似地,阿尔温·托夫勒在《未来的冲击》一书中也提出了情境分析的五要素:“物品”(物质背景)、“场所”(位置或地点)、“角色”(参与主体)、参与人群的权力关系、“信息”(观念和信息的来龙去脉)等[5]。

兰德尔·柯林斯关于互动仪式的四要素分析框架既有涂尔干和欧文·戈夫曼的痕迹,也与诸多当代社会学理论有着千丝万缕的联系。我们可以利用这些相关理论的交叉复现,逐渐澄清具体情境的分析框架。笔者认为,城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情境要素至少包括以下五个组成部分:

(一)爱国主义教育互动仪式的物理空间及其价值意涵

情境首先发生在一定的物理空间中。柯林斯对于情境中的人有比较详尽的论述,而对于客观实体的“场所”,则显得关注不足,这不能不说是一个重大遗憾。在社会学发展的初期,物理空间只是被作为社会生活发生的给定背景,并未被当作专门的研究对象。直到20 世纪70 年代,以列斐伏尔、米歇尔·福柯、布尔迪厄等人对空间与政治权力关系的研究为代表,空间要素才真正被纳入社会学研究。人们开始认识到,物理空间本身也蕴含着价值规训的重要信息,物理空间反映和形塑着现代人类的行为动机与社会生活秩序。布尔迪厄认为:“空间的概念通过自身而包含着对社会世界的关系性感知的原则……它是最真实的现实,是个人或群体的举止行为表现的真正根源”[6]。新芝加哥学派认为,人对自己要进入的场景非常敏感:“美学直觉加上由欲望转化而来的活动和舒适物,使我们能够更清楚地分辨不同场景”[7]。特里·克拉克甚至提出了“分子美学”的观点,尝试编制出城市的“文化元素周期表”,并运用“真实性”(你到底是谁)、“戏剧性”(你应该如何表现自我)、“合法性”(什么样的行为是‘对’的)三个主要价值维度来统计描述城市空间基础性便利设施组合体的价值意涵[8]。

作为爱国主义教育互动仪式发生的物理空间背景,我们可以用“使用功能相对专一还是多元”“价值意涵相对聚焦还是分散”两个维度将其划分为以下四种类型(见表1)。纪念馆、烈士陵园等空间的使用功能就是作为专门的纪念展示场馆,人们也可以很容易地辨识出其空间的主导价值意涵——展馆的主题;候机楼、车站等空间在通常情况下就是城市中具有专项功能的公共基础设施,它们与广场、公园等具有多种使用功能的空间的相似之处是人员流动都比较密集而多元,导致这两种空间自身的价值意涵相对分散;第四类是作为爱国主义教育活动基地的重大工程,它既是爱国主义的专题教育空间,价值意涵非常清晰,同时也具备科研、工程、观光等多方面的使用功能。由于这些天然的差异,在不同类型的城市公共空间举行爱国主义教育互动仪式,其情感的触发机制将有较大的不同。

表1 城市公共空间爱国主义教育互动仪式的物理空间类型划分

(二)活动中出现的符号和象征物

符号和象征物是情境的重要组成部分。爱国主义教育互动仪式中的符号和象征物主要包括以下几种类型:语言符号(名号、标语、口号、讲话、誓词、祝祷词等);声音符号(掌声、欢呼声、歌曲、器乐、炮声、鼓声等);动作符号(敬礼、宣誓、分列式、游行等);象征物(国旗、国徽、花篮、红领巾、纪念章、服饰及色彩等)[9]。互动仪式链理论认为,对符号的分析至少要有以下几个层面:第一,互动仪式中出现了什么符号,其强度如何;第二,互动仪式如何围绕这些符号和象征物展开;第三,符号在第二层序循环的轨迹。“谁将符号标志(包括其口头的表达与其他的标识)应用在超出了仪式参与者群体的实际聚集之外的其他互动仪式情境中;这些符号循环的情境范围是多大;它们是否成为熟人之间交谈的话题,成为涉及其他公众典礼的话题或成为与该仪式实践的反对者争论的话题”。最后,符号循环的第三层序:个体单独时,即其他人不在场的情况下如何利用符号。“他们是否身体带有与其相关的符号,或独自接近它们,就像佩戴标志或朝拜圣地的宗教人士一样”[1]145-147

(三)参与主体的身份及相互间的权力关系

柯林斯曾对互动仪式理论的核心机制进行了高度的凝练:即高度的互为主体性和高度的情感连带[1]v。情感连带的最终结果也是按照权力关系的情感能量再分配,因此人们之间的权力关系是互动仪式分析的重中之重。所谓权力,是一种可以支配别人行动的能力,这种能力往往是那些深受尊敬,享有荣誉的人才拥有。人们在互动仪式里服从于某个人,是因为人们认可了其道德权威性:“我们执行他的观点,并非因为他们似乎英明,而是因为某一类身体能量内在于我们关于此人的看法之中,它征服了我们的意志,并按照指引的方向听从它”[1]69。

具体说来,这一情境要素关注的是:当活动开始时,个体处于什么位置。这包含了两个重要的子维度。一个是“身份”,考察的是参与者在多大程度上对现场人群有作为其成员的归属感。这个群体对于其他人是相对封闭还是开放的,人们是否愿意长时间地处于众人的关注之下,从而不在乎“匿名度”,人们是否对群体有较高的遵从程度和依恋程度。另一个是“地位”,即在这个有身份归属的群体里,参与者所处的权力位置是处于“中心”还是“边缘”,地位相对平等还是有悬殊的层级。按照柯林斯的说法,在城市公共空间爱国主义教育活动中,作为活动仪式中的命令发布者和组织者,更容易通过这些仪式获得“情感能量”,而作为命令的被动接受者,情感体验往往就不够强烈,在某些被动参与的活动中,人们甚至会损失情感能量[1]86。

(四)活动的“仪式化”程度

具体活动如何展开和推进,其礼仪性、规范性以及组织结构的严密性如何,这是爱国主义教育互动仪式情境生成和演化的重要分析维度。这一要素往往与爱国主义教育活动的具体主题相关,一般情况下,国家庆典、国家公祭日等活动主题,因其神圣性和长期性特点,要求相关的纪念仪式必须在空间庄严肃穆、符号规范神圣、时间固定重复的情境下展开。在这些活动中,遵循严格的仪式本身就是国家形塑国民意识,实现价值规训的主要过程,也是民众表达情感和价值认同的重要方式。任何程度上对仪式的违逆和亵渎都是不可接受的。这种情境下的仪式是一种“机械的团结”[1]172:它是高社会密度和低社会多样性的重叠,他们往往有着较低的开放性。群体成员相对单一,对组织纪律和活动程序化的要求程度高。同时,参与者相对平等地体验到了核心的情感能量,也因此产生了极高程度的团结、遵从以及对群体的依恋。在另一类情境下,聚集起来表达爱国情感的人群是一种“有机的团结”[1]172,活动是开放式的,参与人群具有高度的多样性。人们除了都具有相同的爱国情感外,并没有其他明显的身份边界限制,互动过程是自下而上地产生,人们相对自由地表达自己的感受,并没有事先约定的仪式流程,不同程度的参与者最终获得的情感能量也有很大不同。不难发现,仪式化程度的高低与仪式中人们之间的权力关系高度相关。

(五)情感的来龙去脉

人们自带的情感以及情感的演化本身当然也是爱国主义教育活动互动仪式的重要情境要素。人们的爱国主义情感并非与生俱来的,而是在后天成长和社会化过程中,在跨时间的际遇链中被塑造的。既是以往互动情境的沉淀,又是每一新情境的组成部分[1]22。在互动仪式链理论看来,作为具体情境要素的情感可能是短暂的,而作为产出结果的情感则会转化为长期稳定的“情感能量”,它类似于心理学中的“驱力”概念,是人类参与社会活动的重要动力来源。一项爱国主义教育互动仪式就是一个情感变压器,它把人们的短期情感和原有的情感能量进行输入,然后输出升华为更为持久的爱国主义情感能量。情感能量是个体参与群体活动想要获得的东西,爱国主义教育互动仪式的情境是否具有吸引力,取决于它是否能成功地提供情感能量。这给我们提供了一个动态的微观社会学分析路径,使得我们可以考察一个情境对参与者的心理驱动作用。

三、城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情境类型

城市公共空间的爱国主义教育互动仪式至少有着“自上而下”和“自下而上”两种权力向度,并与仪式的组织化、仪式化程度高度相关。柯林斯将活动划分为“正式仪式”和“自然仪式”:前者是按照比较规范的典礼程序有计划组织开展的活动;后者则没有正式的定型化程序,人们在近乎自发的状态下,自下而上地建立起了相互关注与情感连带。但现实情况下还有一种权力关系,兼具前两者的特征,可以姑且称之为“混合仪式”。我们也据此对城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情境类型进行了划分。

(一)作为“正式仪式”的城市公共空间爱国主义教育活动

这类活动的组织者往往是政党和政府等最具政治权力的行为主体,仪式的举行时间和方式甚至是法定的。例如新中国成立时,全国政协会议决定把阅兵列为国庆大典的一项重要内容。为了突出仪式的价值主题,这些仪式都会选择空间使用功能相对单一,价值意涵比较聚焦的红色主题广场、纪念馆等地点。物理空间本身具有的爱国主义价值意涵与仪式中包含的符号、象征合二为一,高度联动,用“展布”的方式实现对参与者和观众的输出和传播。空间中的“身体”位置,如台上和台下、高和低、左和右的排列体现着清晰的权力关系格局。这些仪式对现场参与主体的身份有严格的规定,对仪式现场口号、服饰和人们的行为规范有明确的要求。另外,作为正式仪式的爱国主义教育活动的流程都具有较高的稳定性。以从2014年至今每年9月30日在天安门广场举行的烈士纪念日仪式为例,其基本的流程都是:奏唱国歌——向烈士默哀——少年儿童唱“我们是共产主义接班人”并致队礼——敬献花篮——党和国家领导人瞻仰纪念碑——各界群众代表献花并瞻仰纪念碑等环节。

总体而言,由于其高度的计划性和组织性,正式仪式比较容易实现“群体的聚集”和对“局外人设立清晰的边界”,也能够相对顺利地通过仪式化程序实现人们的“相互关注”和“情感连带”。然而,从权力关系上看,爱国主义教育活动正式仪式毕竟有着“自上而下”的权力分层。如果因组织者过于强调细节,反复强迫被教育者进入教育情境,情感动员的效果就会大打折扣。一个极端是,“强迫性的仪式消耗而不是创造情感能量。多次参与强迫性仪式的经历会让个体产生对这些仪式情境的厌烦,甚至形成一种不爱交际的个性”[1]86。另一个极端是,正式仪式的组织如果过于松懈,也会导致失败:“政治集会者没有目标地乱转,其成员的注意力被演讲人之外的事情所分散,或者偏离所面对的敌手符号——个体或小的团体逐渐散去,结果剩余的成员也陷入悲观消极的情感中”[1]84。

从情感的固化和集体记忆的刻写效果上来看,随着传播技术的发展,电视直播、网络视频的互动体验也在增强,在城市公共空间中举行的正式爱国主义教育活动仪式的参与情境也有了多种可能性,这些仪式的视频和图像本身也可以成为新的情感符号和象征进入下一个互动仪式链循环。但柯林斯认为任何远距离的传播技术都无法替代亲身在场的情感体验。近年来国内学者对不同情境下参与国庆庆典的大学生的研究也证明了这一观点[10]。

(二)作为“自然仪式”的城市公共空间爱国主义教育活动

作为“自然仪式”的群众自发爱国情感表达也是城市公共空间爱国主义教育活动的重要情境类型。例如,1999 年5 月8 日晚,全国各地群众自发组织广场集会和游行,抗议北约轰炸我南联盟大使馆;2020 年3 月,武汉市民夹道欢送援鄂医疗队凯旋;2021 年9 月25 日晚,大批深圳市民来到机场,欢迎孟晚舟回国等等。

这些自然仪式有着鲜明的特点:从物理空间上看,它们多发生在价值意涵相对分散、空间使用功能也相对多元的城市公共空间。在日常情况下,这些空间里的人群只是作为陌生人,因为各种偶然因素聚集在一起,他们之间缺乏共同关注的焦点,也几乎没有共同的显性情感。但因为刚刚经历了某一特殊的重大事件,此时城市公共空间里的人群就开始蕴含着互动的潜能和冲动,人们的爱国情感客观上需要一个宣泄的时空。当触发信号出现,比如“呼喊口号的人群”“旗帜和标语”“经过的车队”“防空警报”等,人群的情感共鸣就会被瞬间点燃,互动仪式正式开始。

相对于有着严格的群体界限感的正式仪式,城市公共空间里自发形成的爱国主义教育互动仪式提供了更为弹性的成员身份边界。人们有较强的匿名性,成员间的权力关系相对平等,可以自由地加入和退出,自主决定身体在情境现场的停留时间。人们不必拘泥规范化的仪式流程,可以尽情表达自己的感受。这是一种“自下而上”的情感能量获取诉求,相互关注的焦点是自发产生的,并非来自官方的刻意引导和“点亮”。从互动效果上来看,群众自发性的爱国情感表达往往是一种成功的互动仪式。但是,由于这类自然仪式缺乏严格的组织和计划性,在活动进程中,人群也极有可能被新的焦点事件转移注意,从而偏离原初的情感诉求。

(三)作为“混合仪式”的城市公共空间爱国主义教育活动

2019 年初全国各地接力出现的“我和我的祖国”系列“快闪”活动用一种特殊的方式激起了人们强烈的情感共鸣。作为近年来新出现的一种城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情境类型,它与“正式的”和“自然的”爱国主义教育活动仪式都有相似之处,但也有诸多不同,我们称其为“混合仪式”。

首先,这些仪式的发起经过了“自上而下”的精心策划和组织。以《我和我的祖国》系列“快闪”活动为例。活动由央视和各地方宣传部门主导策划;时间选择在元旦、春节等节假日;表演者经过了精心的挑选组合:包括音乐家、学生、明星、劳模、军人等;选择的歌曲是国人耳熟能详,数十年来被广为传唱的《我和我的祖国》;象征物——小型的五星红旗,在活动开始后被快速分发;组织方用多台摄影机抓拍群众的参与过程和情感变化细节,制成精美的视频节目,在电视和网络上广泛传播……

同时,“快闪”活动有着自然仪式的诸多特点。活动举办的地点选择在与以往举行传统的爱国主义教育活动正式仪式不同的城市公共空间,以央视在2019 年连续播出的八场“快闪”为例,地点分别是“深圳北高铁站”“成都宽窄巷子”“长沙橘子洲头”等交通基础设施和自然人文景观广场。这些空间中的群众多是在节假日旅行、观光的非组织化人群。活动开始前,他们尽管可以感受到节日的快乐氛围以及物理空间带来的视觉震撼,却仍无法自然生成集体的互动。从第一个演员的第一声唱响,人群的注意力焦点开始集中。随着旋律的展开,演员出乎意料地从各个角落陆续出现,人们开始确认发生了什么,人群开始聚集,并纷纷拍摄视频留念。分散在群众中间的音乐家,暗示着现场相对平等的权力关系。人们可以感受到活动的边界是开放而自由的,“台前”和“台后”之间的帷幕随着内心真挚情感的流露而消失:“我”既是“演员”也是“观众”。原本陌生的人群,在此时形成了“想象的共同体”。又似乎在突然间,曲终人散,演员分散退去,人群也各奔东西,但人们“共同体”的体验却并没有立即消散,他们在朋友圈转发、分享的视频已经形成了“我在这里”的难忘记忆和新的互动传播符号。

四、城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情感动力

柯林斯认为,人们主动参与集体活动的深层动力源来自对积极情感的追求,即通过参与这些互动仪式来增进情感能量。人类本质上是“情感的俘虏”,需要“在社会生活中彼此相遇,共同提升情感,从而更能够承受各种生活的压力”“人们往往从共同关注的焦点、情绪、激情、共鸣和符号中获得这种回报。”同时,互动仪式链从理性的价值交换的角度来解释人们参与互动仪式的行为动机:“情感能量如同符号资本一样,也是一种成本”“人们在互动仪式中花费他们的情感能量,只要人们意识到这种情感能量的花费能给他们带来更多的回报,人们就会这样做。”他认为行动受市场式机制的驱动,正是在这一意义上,个体的行为就互动仪式而言,是理性的行为[1]ix。根据互动仪式链理论,在通常情况下“在权力和地位关系上,人们具有不同的情感能量。如按权力仪式来分,可把人们分为发布命令的阶层和接受命令的阶层。通常,前者具有较高的情感能量,而后者具有较低的情感能量”[1]xi。在城市公共空间的爱国主义教育活动中,“快闪”类的混合仪式之所以更加容易获得成功的情感体验,其原因就在于其“去中心化”的权力关系,更容易让每个人都成为情感能量的共赢者。

我们还可以根据互动仪式链理论,把爱国主义教育互动仪式对人们情感的影响划分为“多源流汇合下的唤醒”“仪式互动中的重构和固化”“作为知识和集体记忆的刻写”三个在时序上前后衔接不断循环的过程,更加直观地描述城市公共空间爱国主义教育互动仪式的情感动力演化过程。

首先,可以把爱国主义情感的唤醒看作是一个多源流汇合下,情感之窗突然打开的过程。第一个是“时间源流”,即情境发生的时间节点。托夫勒指出“各方面皆相似的两种情境倘若发生的时限不同,那么它们的性质便不相同,因为时限的不同往往会改变情境的内容与意义”[5]。这也是爱国主义教育活动往往在某个“节日”或“纪念日”开展的重要原因。第二个是“事件源流”。重大事件的发生,例如“南联盟大使馆被炸”“抗击新冠病毒”“载人航天发射”等,可以快速地形成聚焦效应,使得国人开始统一认知,明确信念,并强化了情感上的隐形共识。第三个是“活动进程源流”,即柯林斯所说的“短暂的情感刺激”。人们在爱国主义教育活动仪式中受到某项议程的激励或者象征和符号的启发,开启了“集体的欢腾”。

其次,是仪式互动中的重构和固化。爱国主义既是一种持久的情感,也是人们在具体情境中的一种“共情”体验。柯林斯在互动仪式链理论中分析了“人群共同关注某个焦点——形成情感共享状态”这个有节奏连带的反馈强化过程。但由于每个个体的人生经验不同,情感记忆的残缺性、延展性不同,情感能量当然也不尽一致,所以在仪式互动中唤醒的情感不是简单的重现和复制,而是在互动中进行新的重构和固化。

最后,是作为集体记忆和知识的情感刻写。仪式主要可以产生四个结果:群体团结感、个体获取了情感能量、生成了新代表群体的符号,以及维护群体的道德感[1]80。这些成果终将作为互动仪式的终点,将情感刻写进人们的“集体记忆”。哈布瓦赫认为,“集体记忆”是一种中介力量,它填充了间断性的节庆仪式“集体欢腾”之间的日常生活[11]。对爱国主义情感而言,随着近代民族国家的兴起,作为核心的国家意识形态,爱国主义的相关知识被国家权力进行筛选和重构,融入日常的国民教育规训中去,成为集体情感记忆的重要载体。

五、结语:对城市公共空间爱国主义教育活动的重新认知

美国社会学家罗伯特·亨特认为,在城市中生活的个人,其情感关系会随着所处空间的不同而依次演变:私人空间(家人、亲朋好友组成的世界)里的家庭或家族的亲密关系;地方空间(居住社区,包括学校、诊所、商店、教堂和自愿组织等)里的基于阶级、种族、职业背景的相似而产生的社会关系;公共空间(包括市中心广场、博物馆、公园、道路,以及车站等大型基础设施)里的公民的身份和国家政治认同关系[12]。因此,公共性是城市公共空间的产生和存在的原始属性,政治性是其演化和发展的功能属性。要深化对爱国主义教育活动的研究就必须对城市公共空间的意识形态属性,即其爱国主义的教育价值有着更加全面而深刻的理解。

综上所述,借助互动仪式链理论,我们对发生在城市公共空间里的爱国主义教育活动有了新的观察视角。根据该理论,爱国主义教育活动仪式本质上就是一定的物理时空、参与者及其权力关系、符号和象征物、仪式流程等诸多要素交织在一起的互动仪式。从更加微观的情境分析看,人们爱国主义情感的唤醒更像是“时间源流”“事件源流”“活动进程源流”及其各自携带的价值观信息汇合在一起互相激荡、层层递进,共同作用,在某一触发事件刺激下打开情感之窗的结果。通过对以上情境要素及其结构类型的对比分析,我们可以更好地理解爱国主义教育活动中人们的情感触发机制。互动仪式链理论关于情感能量的学说和权力分层的洞见也有利于我们更加理性地看待爱国主义教育活动的主体间关系,尊重“受教育者”的主体性,从“体验者”的视角重新审视爱国主义教育活动情境的构建,把个人对爱国主义情感能量的诉求视为个体空间行为的动机根源,从而更好地提升爱国主义教育活动的实效性。