桥梁荷载作用下巨型岩溶洞穴顶板稳定性研究

2024-02-23廖廷周田学军唐家辉

廖廷周 田学军 刘 黔 唐家辉

(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵阳 550081)

贵州是全国主要岩溶分布区之一,伴随公路、铁路等基础设施建设迅猛发展,线路不可避免地通过岩溶区,越来越多的桥梁位于强岩溶发育区[1-2]。针对在巨型岩溶洞穴上建设高墩桥梁,现有的规范、规程均未给出有效的评价方法,在工程地质选线中,均建议采用绕避或加大桥梁跨径的方式通过,选线过程中若盲目保守绕避、跨越,将大大增加工程造价;而当洞穴稳定性不能确保桥梁安全时,若直接把墩台置于其上,将带来很大的安全隐患[3]。因此,加强巨型岩溶洞穴上高墩桥梁稳定性研究,可以为岩溶区公路选线及桥梁方案比选提供技术依据[4],有利于保障公路工程施工、营运安全,节省投资,具有明显的经济和社会效益。

本文依托在建的某特大桥,桥长1.4 km,为单跨40 m连续T梁,其中19号墩高45~49 m,桩基为4×180 cm,单桩竖向荷载13 000 kN。其19号墩基础完全置于巨型溶腔上部,在大型桥梁荷载作用下,岩溶洞穴顶板稳定性将决定该桥梁方案是否可行。

1 桥区岩溶发育特征

1.1 岩溶发育特征

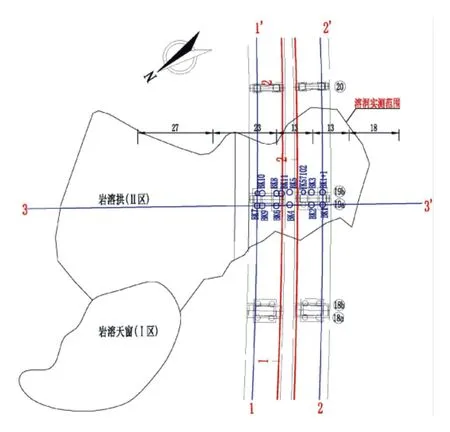

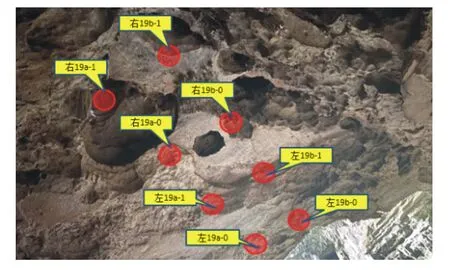

19号墩下方岩体发育巨型溶腔,溶腔位于ZK57+134.7-ZK57+191.7左20.8~右32.6 m处,沿线路走向长32~44 m、宽90~106 m、高24~42 m。溶洞覆岩厚度18.5~42 m,溶洞与桥梁位置关系图见图1。

图1 溶洞与桥墩的平面位置关系图(单位:m)

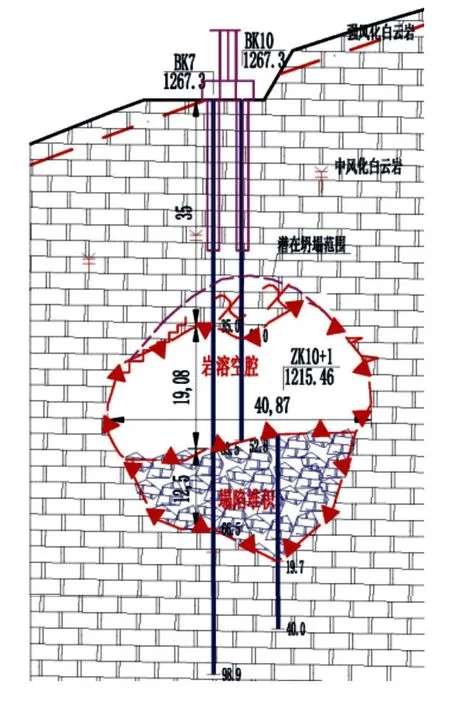

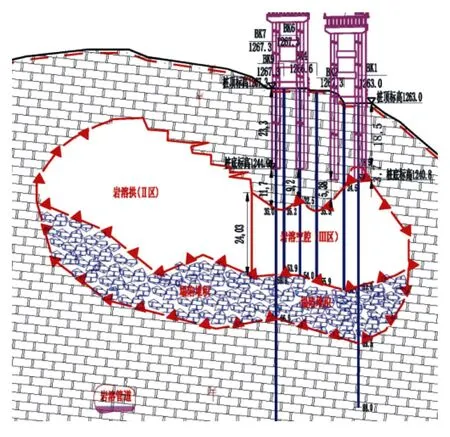

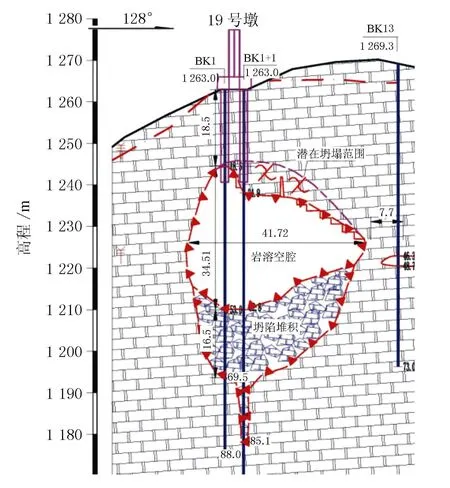

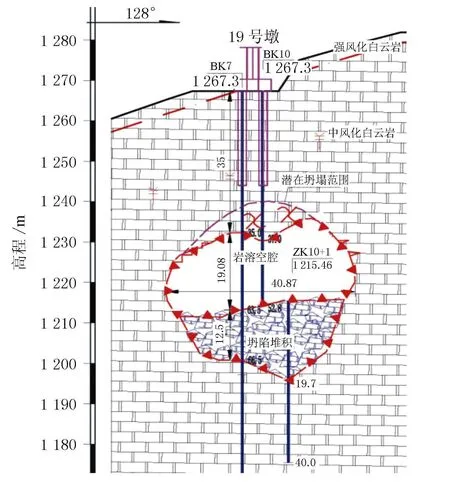

溶洞与桥梁的断面位置关系图见图2、图3。

图2 1-1′工程地质纵断面图(单位:m)

图3 3-3′工程地质横断面图

桥梁左幅19号桥墩桩基顶部设计高程为1 267.3 m,桩长23.3 m;右幅19号桥墩桩基顶部设计高程为1 263.0 m,桩长18~22.2 m。其中左19a-0桩桩底距离溶洞顶板11.7 m;左19a-1桩桩底距离溶洞顶板9.2 m;右19a-0桩桩底距离溶洞顶板5.4 m;右19a-1桩桩底距离溶洞顶板0.5 m;左19b-0桩桩底距离溶洞顶板14.0 m;左19b-1桩桩底距离溶洞顶板18.7 m;右19b-0桩桩底距离溶洞顶板7.2 m;右19b-1桩桩底距离溶洞顶板2.7 m。

1.2 顶板岩体物理力学参数

根据工程地质调绘、钻探、取样试验,结合工程类比及JTG 3363-2019 《公路桥涵地基与基础设计规范》[5]进行综合分析,推荐各岩(土)层物理力学指标见表1。

表1 推荐岩土体物理力学指标

岩体为白云岩,节理裂隙不发育,围岩岩质较坚硬(Rc=39 MPa),岩体体积节理Jv(4~5条/m3),岩体较完整(Kv=0.7),岩质基本质量指标BQ=100+3Rc+250Kv=100+3×39+250×0.7=392。雨季易产生淋雨状出水,地下水影响修正系数K1=0.2,主要软弱结构面产状影响修正系数K2=0.2,地下工程岩体基本质量指标[BQ]=352,岩体基本质量等级为III级。

2 桥基溶洞顶板稳定性评价

2.1 定性分析

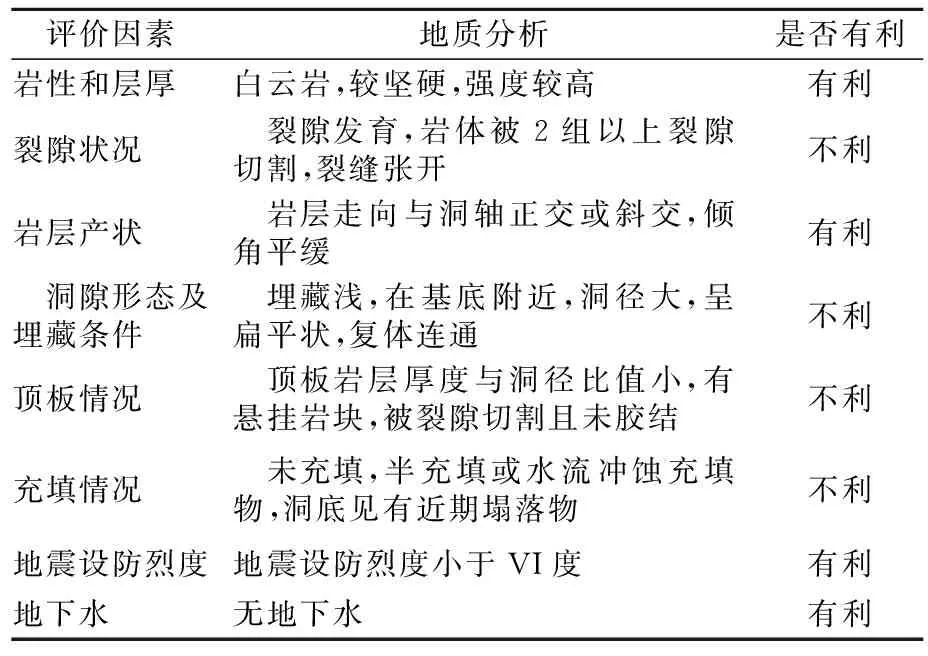

根据现场地质调绘,溶洞顶板完整性见图4,结合钻探揭露溶洞的各项边界条件,参照《工程地质手册》第5版[6],考虑各项评价因素,对岩溶顶板进行地质分析,判断是否有利于顶板稳定性,分析结果见表2。

表2 岩溶洞穴(III区)顶板稳定性地质分析

图4 溶洞顶板全貌图

2.2 半定量评价

根据定性分析,结合岩溶洞穴成拱形式,主要从纵桥向分析岩溶洞穴顶板的稳定性。19号墩溶洞顶板最小厚度为18.5~31 m,顶板岩体一定范围内受裂隙切割但整体完整性较好,视其为较完整顶板,采用厚跨比法及结构力学近似分析法[7]对溶洞顶板稳定性进行评价。

2.2.1顶板厚跨比法

根据近似的水平投影跨度L和顶部最薄处厚度h,求出厚跨比h/L作为安全厚度评价依据,不考虑顶板形态、荷载大小和性质。

19号墩最小顶板厚度为h=17.2~27.4 m,隐伏溶洞水平投影最大投影跨度为L=40.9~41.7 m,断面顶板厚跨关系见图5、图6,得:h/L=0.41~0.67。

图5 1-1′断面顶板厚跨示意图(单位:m)

图6 4-4′ 断面顶板厚跨示意图(单位:m)

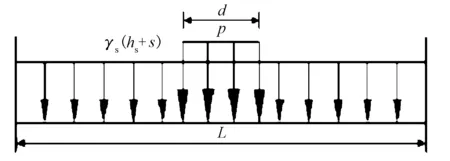

2.2.2结构力学近似分析法

经过综合勘察,桥梁19号墩处纵桥向溶洞顶板岩层产状平缓,强度高、跨度大,弯矩是其主要控制条件,因此按结构力学近似分析法验算溶洞抗弯强度,由结构力学计算模型可知,“构件”抗弯强度σ和构件弯矩的关系如式(1)。受力示意图见图7。

图7 结构力学近似分析法受力示意图

(1)

1) 按两端固定梁验算溶洞顶板最大弯矩。

(2)

h≥{6×[(1/8)×26 000×41.7+(1/12)(18.5×25.96)×41.72]1/2·[1.0×(1/8)×39 850]-1/2=15.7 m

2) 按简支梁验算溶洞顶板最大弯矩。

M=(1/8)PL2

(3)

3) 按悬臂梁验算溶洞顶板最大弯矩。

M=(1/2)PL2

(4)

h≥{6×(1/2)×[(18.5×25.96+(26 000/41.7))×20.852]}1/2·[1.0×(1/8)×39 850]-1/2=17.2 m

式中:M为弯矩,kN·m;p为顶板所受总荷载,kN·m;为顶板的岩体自重、顶板上覆的土体重和附加荷载之和;L为溶洞跨度,m;σ为岩体计算抗弯强度(石灰岩一般为允许抗压强度的1/8),kPa;fs为支座处的剪力,kN;S为岩体计算抗剪强度(石灰岩一般为允许抗压强度的1/12),kPa;b为梁板的宽度(取单位宽度1),m;H为顶板岩层厚度,m。

通过3种模型的抗弯强度验算,溶洞顶板厚度均满足“结构力学近似分析法”的相关要求。

2.3 定量评价

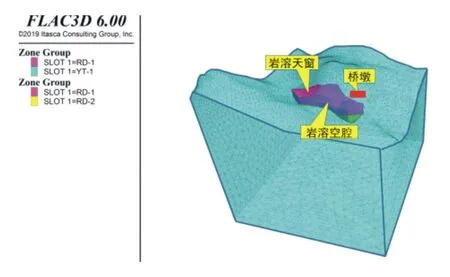

定量计算采用离散元FLAC3D进行,采用莫尔-库仑弹塑性模型,荷载考虑自重及桥梁荷载(单桩13 000 kN),桥梁荷载按照桩基平面尺寸均匀分布,一次性施加,模型尺寸为溶洞洞径最大边长的3倍,即500 m×500 m,岩土体物理力学参数参见表1,建立的三维计算模型见图8。

图8 三维计算模型图

2.3.1自然地基稳定性

在自重作用下,计算溶洞顶板的稳定性,计算结果见图9。

结果显示,岩溶顶板地基稳定性安全系数Fs=2.29,场地自然状态下处于稳定状态。由位移云图可以看出,塑性变形量均较小,为毫米级,变形主要集中在天窗(I区)和岩溶拱(II区)交汇附近,因此处岩体厚度最为薄弱,稳定性相对较差。

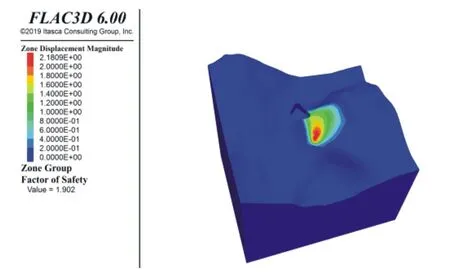

2.3.2桥梁荷载作用下地基稳定性

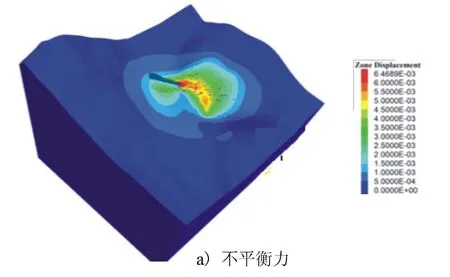

在桥梁荷载作用下的溶洞顶板的稳定性见图10,结果显示安全系数Fs=1.90。不平衡力和塑性区位移云图见图11,由图11可见,场区塑性变形量整体较小,为毫米级。

图10 桥梁荷载作用下溶洞顶板稳定性计算结果

图11 桥梁荷载作用下不平衡力和塑性区云图

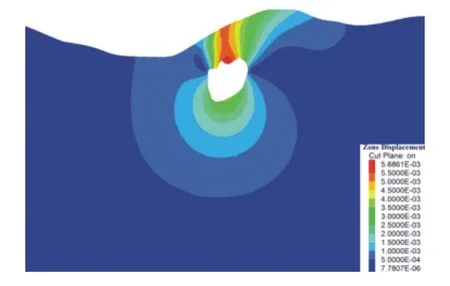

顺桥向(4-4′断面)位移云图见图12。

图12 顺桥向(4-4′断面)位移云图

由图12可见,在桥梁荷载作用下,顺桥向(4-4′断面)位移云图和塑性变形区变形量整体较小,均为毫米级,受荷载影响此断面塑性变形区主要集中右幅19号桥墩溶洞顶板附近。

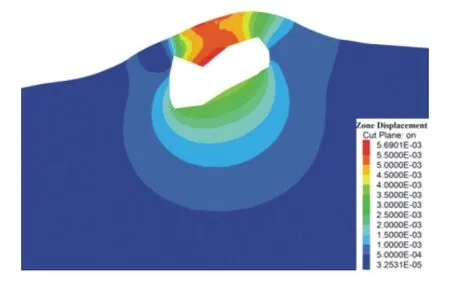

横桥向(7-7′断面)位移云图见图13。如图13所示,在桥梁荷载作用下,横桥向(7-7′断面)位移云图和塑性变形区变形量整体较小,均为毫米级,因横向桥梁岩溶宽度达到42 m,上部岩体临空,在桥梁荷载作用下塑性变形区主要集中在溶洞顶板上部。

图13 横桥向(7-7′断面)位移云图

3 施工监测数据分析

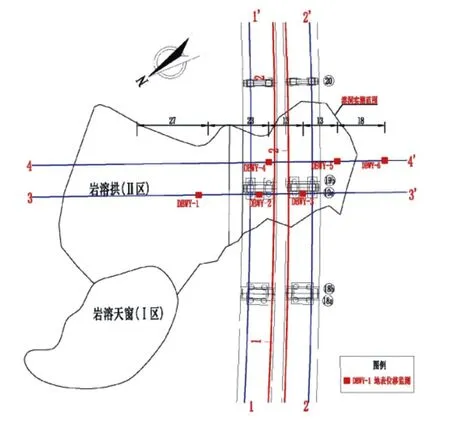

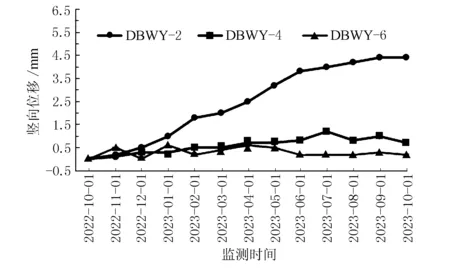

施工期间对溶腔顶板进行地表变形监测,监测点布置见图14,溶洞顶上监测点位移-时间变化曲线见图15,监测数据显示,施工期间受到施工扰动和施加的桥梁荷载,岩溶顶板最大竖向变形量约5 mm,施工完成后顶板变形量趋于稳定。

图14 溶洞顶上位移-时间变化监测点布置示意

图15 溶洞顶上监测点位移-时间变化曲线

4 结语

1) 本文通过定性分析﹑半定量计算及三维数值模拟19号墩溶洞顶板整体稳定,确定了桥型方案,节约了工程造价,具有明显的经济和社会效益。

2) 施工期间监测数据显示岩溶顶板最大竖向变形量约5 mm,施工完成后顶板变形量趋于稳定,验证稳定性综合评价方法的合理性,可为今后岩溶区桥基下洞穴的稳定性评价提供借鉴。