一性或二性:朱熹人性论争议及其缘由

2024-02-20毛国民

毛国民 张 梅

(1.广东外语外贸大学 马克思主义学院,广东 广州 510420;2.安徽中医药大学 针炙推拿学院,安徽 合肥 230012)

关于朱熹人性论的研究,成果可谓汗牛充栋,特别是他的人性论属于一性还是二性问题,其争论与分歧尤为突出。若要理清这些问题,需要澄清朱熹人性论与其“理气”关系,更需要置于人性论发展史“两个传统”视域之内进行考察。

一、“理气不离不杂”下朱熹人性内涵及其对孔孟人性论的评价

关于朱熹的“理气”关系,核心问题有二: 一是“理在气先”还是“理在气后”,二是理气是一还是二。对此两个问题的回答,便产生了“理气离还是不离”“理气杂还是不杂”的争议,从而引来朱熹一性、二性的争议。

(一)“理气关系之争”下的朱熹人性论内涵

在“理气不离不杂”理念下,朱熹建构其人性论体系。“人之所以生,理与气合而已。天理固浩浩不穷,然非是气,则虽有是理而无所凑泊。故必二气交感,凝结生聚,然后是理有所附著。”(1)朱熹:《朱子语类》,《朱子全书》(第14册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2010年,第194页。也就是说,理与气合,人才得以生;天理浩浩,二气交感,方凝结生聚。当然,“命者,天之所以赋予乎人物也;性者,人物之所以禀受乎天也。然性命各有二,自其理而言之,则天以理命乎人物谓之命,而人物受是理于天谓之性。”(2)朱熹:《朱文公文集》,《朱子全书》(第23册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2010年,第2688页。也就是说,从天理层面看,朱熹认为人有受自于天的“天为之性”。“自其气而言之,则天以是气命乎人物亦谓之命,而人物受是气于天亦谓之性。”(3)朱熹:《朱文公文集》,《朱子全书》(第23册),第2688页。也就是说,从气的层面看,朱熹认为天以气命乎人,也是性。于是,在朱熹话语体系中,人性是“气质之性”和“天地之性”兼有的。

关于“气质之性”,朱熹说:“盖天地之所以生物者,理也;其生物者,气与质也。人物得是气质以成形,而其理之在是者,则谓之性。然所谓气质者,有偏正、纯驳、昏明、厚薄之不齐,故性之在是者,其为品亦不一,所谓气质之性者也。告子所谓生之谓性,程子所谓生质之性、所禀之性,所谓才者,皆谓是也。”(4)朱熹:《论语或问》,《朱子全书》(第6册),上海:上海古籍出版社;合肥:安徽教育出版社,2010年,第875页。这里所说之意为:人性之“气”和“质”,仅就人“形”的层面而言。正如告子所谓的“生之谓性”、程子所谓的“生质之性”。从这个意义上看,人所禀之性,就是所谓“才”者也。于是,这种“气”和“质”的人性既可善,也可恶。关于“天地之性”,朱熹说:“本然之理,则纯粹至善而己,所谓天地之性者也。孟子所谓性善,程子所谓性之本,所谓极本穷原之性,皆谓此者也。”(5)朱熹:《论语或问》,《朱子全书》(第6册),第875页。此“性”就“理”而言,是本然之理,是纯粹至善的,孟子“性善”、程子“性之本”也。

可见,朱熹性论的“一性二性之争”,在本质上是“理气关系之争”。“一性”主要偏重于“理气不离”,“二性”主要偏重于“理气不杂”。如果“理气不离不杂”,那么“性”只是一个,所谓“气质之性”只是“天命之性”堕在“气质”之中显示出来的“性”的现实状态,并不构成与理想状态的“天命之性”的对立关系。“气质之性”与“天命之性”两者是“一而二二而一”的关系,这一点上朱熹不同于张载和二程的人性理解。

(二)朱熹对孔孟性论的独特评价

朱熹认为,孔子“性相近习相远”是就“气质之性”而言的,孟子乃“性之本善”论者,等等。孔子“论性,而以相近而言,则固指其气质而言之矣。故程子以来,为说如此。吕氏盖祖其说,而语意有不完者。若范、尹则失之矣。夫既曰善至矣,而又何以‘相近’言也?”(6)朱熹:《论语或问》,《朱子全书》(第6册),第875页。朱熹批评吕祖谦的语意不完、范氏和尹氏的失误。因为夫子说“性相近”,肯定不是就“本体”或“天地之性”而言的,因为“天地之性”恒善,不会以“相近”论之。那么,习相远,何也?朱熹曰:“自其常者而言之,则性之善者,习于善而日进乎高明;性之恶者,习于恶而日流乎污下。自其变者而言之,则性之善者,或习于恶而失其善;性之恶者,或习于善而失其恶也。凡此四者,始皆相近,而终则远矣。”(7)朱熹:《论语或问》,《朱子全书》(第6册),第875-876页。曾有人质问:“夫子不言性之本,何也?”朱熹曰:“于《易大传》详矣。”(8)朱熹:《论语或问》,《朱子全书》(第6册),第875页。可见,在朱熹看来孔子言“天地之性”是在《易大传》,而《论语·阳货》篇“性相近习相远”仅就“气质而言”也。因此,“此所谓性,兼气质而言者也。气质之性,固有美恶之不同矣,然以其初而言,则皆不甚相远也,但习于善则善,习于恶则恶,于是始相远耳”(9)朱熹:《论语集注》,《朱子全书》(第6册),第216页。。当然,徐复观不同意朱熹的看法,他说:“性相近的‘性’,只能是善,而不能是恶的……把性与天命连在一起,性自然是善的。”(10)徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,上海:三联书店,2001年,第79页。在徐复观看来,孔子说的“相近”之性只能是善,是仁、天道和天命,而朱熹则认为“相近”之性是有善有恶的,只不过它是“气质之性”而已。

朱熹认为,孟子乃“性之本善”论者。孟子是从“性本善”“性必善”谈人性的。他指出,“情者,性之动也。人之情,本但可以为善而不可以为恶,则性之本善可知矣”(11)朱熹:《孟子集注》,《朱子全书》(第6册),第399页。。但是,朱熹的孟子“性本善”“性必善”论,受到挑战。截至目前,已有性本善论、性向善论和性可善论等多种倾向。其中,傅佩荣指出,以朱熹为代表的宋儒把孟子的“性向善”误解为“性本善”(12)傅佩荣认为,性只能是向善,而不是本善。傅佩荣:《儒家哲学新论》,台北:业强出版社,1993年,第189页。。孟子有三个动态的“向”来做比喻,即人如果有本体,它就像火开始向上烧,水开始向下流,野兽开始奔向旷野。可见,孟子讲的不是“性本善”,而是“性向善”。如果讲“性本善”,可能使人性成了静态的本质,那么教育和修养无法落实。只有人性“向善”,人才需要通过教育和修养来引导。张奇伟也认为朱熹将孟子的“性可善”误解为“性本善”(13)张奇伟说:“孟子由‘性之情’思考,由行为之背后、心理之深处、人性之原始、性之本质等探寻,他所得到的不是我们望文生义的‘人性是善的’,而是‘性是可以善的’,他所寻找到的仅仅是潜在的善、可能的善或者说善的因素、善的可能……‘性善’和‘性可善’虽只一字之差, 却不能不谨慎处之, 因为它会引出不同的结论……‘性善’是说人性是善的,人们与生俱来地具备仁义道德的观念、认识、动机和行为倾向……而‘性可善’是说人性是可以善的,人们与生俱来的仅仅是善的因素、潜能和从善的可能性。至于这种可能性、潜能能否转化为现实性,这是另外一个问题。”张奇伟:《孟子“性善论”新探》,《北京师范大学学报(社会科学版)》1993年第1期,第74-75页。,孟子所寻找到的不过是可能的善、潜在的善而已。当然,也有持综合意见者,如刘瑾辉认为孟子人性论具有内在的矛盾或张力,其性善可能既指“性本善”,也指“性向善”(14)刘瑾辉:《孟子人性论具有内在矛盾》,《福建论坛(人文社会科学版)》2015年第1期,第59页。。 当然,笔者更倾向于用“性向善”来指称孟子人性论,因为从本体论角度看,他是一个道德本体论者,某种程度上忽视了“理性本体”意义,因而更愿意以“向善”称之,不愿意用“本善”称之,给“理性本体”留下空间;若从人生实践伦理角度看,事实上孟子并没有忽略或者否认“人性恶”的一面,只是为了“养浩然正气”,不给人任何“作恶”的借口和理由,所以更愿意许以其“性向善”,不以“性本善”许之。

二、一性或二性的朱熹人性论争议

上述朱熹对孔、孟人性界定,既关涉朱熹人性论是“性向善”还是“性本善”问题,也关涉朱熹的“理气”观,以及“理气”观与人性之间的关系等,这些都会引起后学关于一性还是二性的争论。再从人性论史的发展看,张岱年认为北宋人性论与以往人性论大不同,是性两元论,有气质之性和天地之性之说(15)张岱年说:“北宋时,关于人性,又有一种新说,与以前的性论都大不同,即是性两元论:认为人性实有二,一是‘天地之性’,或‘义理之性’,又仅称为‘性’;一是‘气质之性’,亦仅称为‘气质’。天地之性或义理之性是纯善的,气质之性则有善有恶。”张岱年:《中国哲学大纲》,北京:中国社会科学出版社,1982年,第211页。。 因此,关于朱熹人性论是一性还是二性的问题,在朱熹那里便已经展开了。

(一)心学派:朱熹不应该将人性二分

以王阳明等为代表的心学派,在本体论或宇宙论上与理学家观点存在巨大差异,故而谓朱熹将人性“二分”了,且不正确。这股“心即性”的人性论思潮,最早可追溯到明代中期。

王阳明发展了陆九渊思想,提出“心性合一”论。在他看来,“心”跟“性”是一个东西,因为“心即性”,所以性亦是宇宙万物的本体、根源。“性无不善”“知无不良”,而恶则是由于人的本心、意念发动之后而有不正、不善所致,因为追求物欲乃在于人心为物欲所蔽,才有恶的表现和恶性发作。“在物为理,处物为义,在性为善,因所指而异其名,实皆吾之心也。” “心外无理,心外无义,心外无善”(16)王守仁:《王阳明全集》(上册),上海:上海古籍出版社,2011年,第175页。,即其“心即理”的心本体论思想。在此思想影响下,王阳明认为:“必曰事事物物上求个至善,是离而二之也。伊川所云‘才用彼即晓此’,是犹谓之二。性无彼此,理无彼此,善无彼此也。”(17)王守仁:《王阳明全集》(上册),第175页。性无彼此、理无彼此、善无彼此,因为如果我们偏要在“事事物物上求个至善”,那就是“离而二之”。“性无彼此”,则不能有朱熹的“天地之性”和“气质之性”之分也;“善无彼此”,则不是先天的“气质之性”所致,而是人心和意念发动之后,因人心为物欲所蔽所致,绝非心外别有另一性也。因此,王阳明认为朱熹将人性二分,是不正确的。

邹守益继承阳明心学传统和心本论思想,进而提出人的天性与气质是不能“二分”的,因为人的身体都是以“气质用事”,如目之能视、耳之能听,这些都是“气质”,天性也都是从此处流行而来。他说:“天性与气质,更无二件……气质与天性,一滚出来,如何说得‘论性不论气’。”(18)黄宗羲:《明儒学案》,北京:中华书局,2008年,第343页。可见,他认为朱熹将人性说成“两件”,“反更不明”了,因为“气质”与“天性”是“一滚出来”的,是不可分的。

章潢也批评朱熹将人性二分。他认为:“孟子谓:‘形色天性也。’是气质即天性也。孔子言:‘有物有则。’即形色天性之谓。性固合有无隐显内外精粗而一之者也,后儒乃谓有气质之性。”(19)黄宗羲:《明儒学案》,第572页。因此,“夫人不能离气质以有生,性不能外气质以别赋也。谓气即性,性即气,浑然无别,固不可谓气之外有性,性之外有气,不免裂性与气而二之,何怪其分天地之性,气质之性,而自二其性哉!”(20)黄宗羲:《明儒学案》,第572页。也就是说,形色天性之谓,谓气质天性可,谓气质之性则非,因为气质即天性,但气质有清浊、厚薄、强弱之不同,但性则一。我们不能将“气质”当成“人性”,没有“气质之性”之说,因为性是一非二也。当然,人后天可以通过“养性”以变化其“气质”,但是不能做到通过变化“气质”之性来“存天地义理之性”,性是善且是不变的。因为“气质犹器也,性犹水也,有得一缸者,有得一桶者,有得一瓮者,局于器也。水不因器之拘,而变其润下之性,人性岂因气质之拘而变其本然之善哉!”(21)黄宗羲:《明儒学案》,第572页。也就是说,如水不变,变的只是容器即“气质”而已,故改变“容器”大小、形状不可以改变“水”的特质。于是,我们说人当“养性”以变化其“气质”则可,但是说变化“气质之性”以存天地“义理之性”则非。

(二)气论者:朱熹不应该将人性二分

气学派主要代表人物有高拱、罗钦顺、王廷相、陈确、颜元、戴震、顾炎武和王夫之等。颜元、戴震等进一步发展了张载的气学理论与思想,在理与气的密切关系中重构了朱熹的人性理论,也试图颠覆宋代理学家“理”的本体论地位,推进以“气”为本体的宇宙论思想体系。相对而言,在颜元、戴震等人性理论中,他们质疑甚至否认“天命之性”的存在,承认人只有“气质本性”,而无“天命之性”。于是,他们努力建立一套以“气质之性”为中心的人性理论体系。

罗钦顺主张气本论,认为气乃万物本原,从而反对朱熹属性二分观点。他说:“盖通天地,亘古今,无非一气而已。气本一也,而一动一静,一往一来,一阖一辟,一升一降,循环无已。”(22)罗钦顺:《困知记》,北京: 中华书局, 1990年,第4页。也就是说,古今“无非一气”,批评朱熹终身认理气为二物,而不了解“理只是气之理”的道理。天地、古今无非一气,所有的人生来都是秉着这同一阴阳之“气”而成形,所有的人也都是秉着这同一阴阳之“理”而成“性”理,因而人性都是来源于同一“气”之理,都是建立在人“气”之上的产物,从没有所谓的“气质之性”与“天命之性”分殊说。因此,他批评朱熹人性论,认为“一性而两名,虽曰‘二之则不是’,而一之又未能也,学者之惑,终莫之解,则纷纷之论,至今不绝于天下,亦奚怪哉!”(23)罗钦顺:《困知记》,第7页。“天命之性”“气质之性”的二分,会使学者困惑,无法理解,因为“一性两名”,说“二之则不是”,说“一之又未能”。

王夫之主张气一元论,认为气是唯一实体,气是有理的,但理依凭于气,“气外更无虚托孤立之理也”(24)王夫之:《读四书大全说》,北京:中华书局,1975年,第660页。。也就是说“理气不离”“理在气中”,反对朱熹理气二事、气外有理、理主宰气的观点。就天道而言,是理与气之关系;就人道而言,是性与气的关系。因此,他将“气”范畴引入人性论领域中,一方面从气的“实有不虚”的特性出发,论证人性的“实有”性,强调人性乃天地之理气凝于人之身而有,从而反对朱熹以所谓“天理”来“凑泊附著以为性”,则以气本体的“实有”特性,逻辑地推导出“性”的实在性、实有性,言性必于人之成形处而言,这与朱熹以超越抽象的“理”“心”而言性明显不同。另一方面,他从气的“健动不息”的特性出发,论证人性的动态性,强调人“性日生日成”。他在《尚书引义》一书中提出“习与性成”观点(25)王夫之:《尚书引义》,《船山全书》(第二册),长沙:岳麓书社,1996年,第302页。。在他看来,日用践行之中,人性是不断发展的,而不是一成不变的;日用践行之中,人是可以主动权衡和选择的,所成之人性并非全是被动生成的,而是具有某种主观能动性。也许,人在生命的开始,往往没有权利,也不能为自己索取什么;但人出生后,既有主动权利,也有为自己主动使用的能力,日用践行之中成就人之性。因此,王夫之明显反对朱熹天地之性和气质之性的先天人性论,认为人性是后天“习”得而成的。人类的习惯与自然本性相互作用,相互结合。于是,日用践行之中,人们习惯改变,人性也将随之变化。

(三)理学后学:朱熹非性二元论者

与上述观点不同,以陈淳、真徳秀、魏校和王植等为代表的理学家,不认同心学和气论者将朱熹人性论视为“性二元”论。

陈淳认为:“性即理也。何以不谓之理而谓之性,盖理是泛言天地间人物公共之理,性是在我之理,只这道理受于天而为我所有,故谓之性。性字,从生、从心,是人生来具是理于心,方名之曰性……性与命本非二物,在天谓之命,在人谓之性。”(26)陈淳:《北溪字义》,北京:中华书局,2009年,第7页。可见,他认同朱熹三点:一是关于孔子“性相近也习相远”“惟上智与下愚而不移”的定调,此乃就气禀而言、就“气质之性”而说的(27)陈淳:《北溪字义》,第8页。;二是继承孟子“天理”下贯之路,从“心”、从“理”,属于“天命之谓性”的第二传统人性论路线;三是赞同朱熹人性观点,认为天地之性与气质之性是“二而一”,不可机械理解为“二元”,因为“人与物同得天地之气以生,天地之气只一般,因人物受去各不同。人得五行之秀,正而通,所以仁义礼智,粹然独与物异”(28)陈淳:《北溪字义》,第6-7页。,此天地之性也。

魏校认为,人性是合“理”与“气”而成,不能专指“天地之性”或“气质之性”而言,人性自“有善有恶”。他对孟子略有微词,认为孟子为一偏之论,因为“孟子道性善,只为见得分明,故说得来直截,但不曾说破性是何物,故荀、扬、韩诸儒又有许多议论。伊川一言以断之,曰‘性即理也’,则诸说皆不攻自破矣。孟子道性善,是扩前圣所未发,明道何以又谓‘论性不论气不备,论气不论性不明,二之则不是?’盖孟子只说人性之善,却不曾说人有不善,是被气禀蔽了他,其论下手处,亦只是说存心养性,扩充其四端,不曾说变化气质与克治底功夫,故明道谓‘论性必须说破气质’,盖与孟子之言相发明也”(29)黄宗羲:《明儒学案》,第56-58页。。可见,朱熹“并不是将‘气质之性’视为一个与‘天地之性’相对的独立概念,性只是一个性,性只是理,气质之性也是性,只不过是天地之性的具体化而已,是现实存在的人性。天地之性具体存在于气质中,即是气质之性;换言之,气质之性即是受到气质熏染的天地之性”(30)孙利:《朱熹是“性二元”者吗?》,广西朱熹思想研究会:《〈朱熹思想与以德治国〉学术研讨会论文集》2002年,第108页。。

综上所述,朱熹后学或理学家大多不愿将天地之性与气质之性二分,因为性只是一个性,气质之性也是性,天地之性具体存在于气质中,气质之性是受到气质熏染的天地之性,两者是二也是一。但是,心学派、气论者或者两者之间者,从心本论或气本论出发,皆视朱熹人性论为“二元”,也认为人性只能“一元”,要么“心性一体”,要么“气化一元”,朱熹人性二分则不合理。

三、一性或二性的朱熹人性论争议缘由

在古代儒者们的眼里,人性乃是上天赋予的,不论是主张性善、性恶,还是别的什么,在天赋人性这一问题上却没有分歧。但是,因人性发展史的二元分疏、宇宙论或本体论的观点分歧、社会环境或学术史转型等因素影响,导致对朱熹人性看法的分歧,便在情理之中了。

(一)缘由一:人性论发展史二元分疏影响着朱熹人性论评价

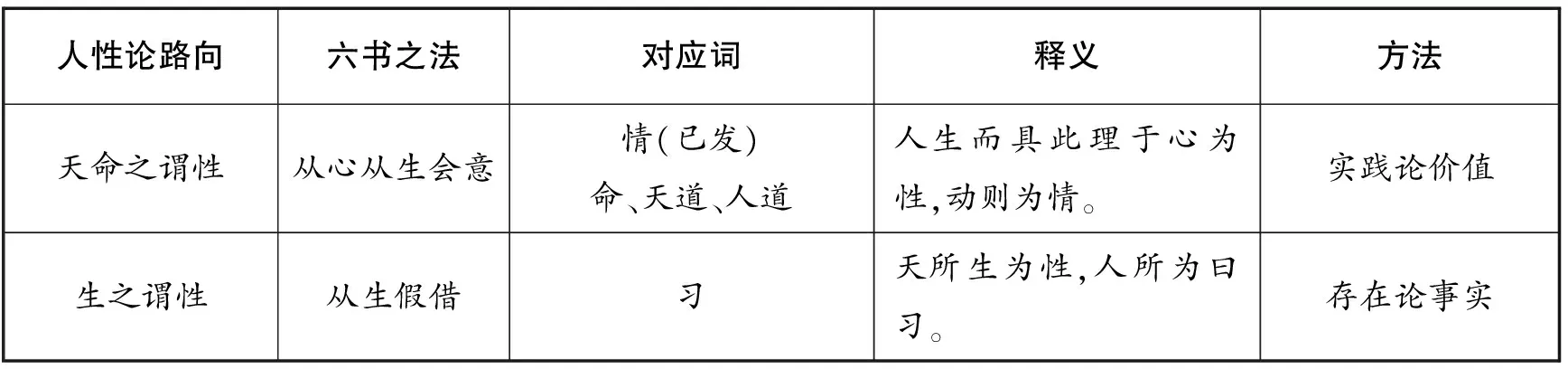

众所周知,西方思想家多运用认知和理论分析的方法,多从人性的要素出发去界定人性,诸如马克思的“社会性”、康德的“理性”、柏拉图的“灵魂”、佛洛依德的“力比多”等,人性论彼此之间或分歧或交叉,属于形式的、逻辑的思想路向。与这些西方思想家论说人性不同,中国人性论有其独特个性,主要将人性视为上承自然或天道、下启人伦之物,如儒家将其置于“心性”领域论说,属于价值或存在实现的思想路向。但是,中国人性论内部也因各个流派的各自立场与视角不同,主要形成了“生之谓性”和“天命之谓性”的人性论史发展脉络。魏校论证曰:“尝考诸古圣贤论性有二:其一以性与情对言,此是性之本义,直指此理而言。或以性与命对言,性与天道对言,性与道对言,其义一也。古性情字皆从心从生,言人生而具此理于心,名之曰性,其动则为情也。此于六书,属会意,正是性之所以得名。其一以性与习对言者,但取生字为义,盖曰天所生为性,人所为曰习耳。性从生,故借生字为义,程子所谓生之谓性,止训所禀受者也。此与六书,自属假借。六书之法,假借一类甚多,后儒不明,训释《六经》多为所梗,费了多少分疏。”(31)黄宗羲:《明儒学案》,第56-58页。从魏校的这个解释思路看,古代圣贤论人性主要有以下两个路向。路向一是“生之谓性”,将“性与习对”,从存在论、事实层面来界定人性,形成人性论发展史的第一传统。路向二是“天命之谓性”,“以性与命对”“性与天道对”“性与人道对”,从实践论、价值层面来界定人性,形成人性论第二传统。关于这两个人性论传统,“性”字意义差别很大,可以从其路向、六书之法、对应词、释义的路径与方法等加以区分,参看表1。

表1 魏校“性”义阐释对照表

由上可知,因人性发展史二元传统存在,历史上呈现出各种截然不同的人性论思想,对待同一个对象就容易产生分歧。例如,从“生之谓性”第一性传统看,凡论性则说告子是、孟子非;若从“天命之谓性”第二性传统看,皆孟子是而告子非,乃“亚圣”也。朱熹人性论是“一性”还是“二性”的争论,应该就是沿着人性论史的二元传统、不同路径形成的。从“生之谓性”第一人性传统看,大多学者以“二性”断定朱熹人性论。这样,他们虽然避免了以“道德本体论”窄化朱熹“人性论”的问题,却不能高扬“义理之性”、突出人的“自性”,为人之作恶提供了理由或借口,也必然面临存在之理式的“稀释”。从“天命之谓性”道德实践第二性传统看,大多学者希望以“一性”来解读朱熹人性论。这样,他们能非常简洁地实现从天到人的贯通,虽然高扬了人的“自性”,不提供人之“作恶”的任何理由或借口,但却窄化了朱熹“人性论”,面临着忽视气质之偏的危险。笔者认为,盖只论“义理之性”“天地之性”大本,而不及“气质之性”气禀,则所论人性必有欠缺,缺“气”而未备;若只论“气质之性”气禀而不及“义理之性”“天地之性”大本,所论人性便只说得粗糙的,而人性道理全然不明、全然不清了。论性不论气,不备;论气不论性,不明;二气则不是,二性则不安也。

(二)缘由二:各派宇宙论或本体论分歧影响着朱熹人性论的评价

张岱年认为,朱熹所说“气质之性”是有善有恶的,而所说“天地之性”乃为纯善的(32)张岱年:《中国哲学大纲》,第211页。。另外,他还认为,此“更有一特点,即其人性论皆是从其宇宙论推衍出来的,不仅就性论性,更向宇宙论寻求根据”(33)张岱年:《中国哲学大纲》,第211页。。确实如此,因宇宙论的分歧,如理学、气学和心学等,后人对朱熹人性论产生了不同的理解,也采取了不同的态度。

从理学看,强调“理一”,则人人皆有与生俱来的“天地之性”,且纯乎善;强调“万殊”,则人人有不同的“气质之性”,且杂乎善恶也。持此宇宙论或本体论立场者,大多认为朱熹人性论是合理的,非机械一性或者二性,是“一而二”“二而一”也,既是“二”也是“一”。

从心学本体论看,主张心外无“理”,沿道德实践的方向,极力去统一人生的现实与超越两面。因此,他们大多以“二性”界定朱熹人性论,并加以批判,主张人性“一元”。

从气一元论看,朱熹设定了一个超越于物质实体之外的理本体“天理”的存在,由于这一本体既是宇宙论的源头,又是本体论的本体,它又与气相分而独立,故而当它为本体赋予“纯善”的特性时,会引起“恶根于天理”的问题。于是,戴震、王夫之、阮元等直接消除了“天理”本体,从而使“天理”论的对象直接恢复为现实“气”之本身。天理被视作“气”化的条理,天命之性与气质之性也就失去了区别的必要性,于是“人欲”成为合理,“欲”的内涵变宽,与朱熹之“欲”截然不同了。因此,他们也多以“二性”界定朱熹人性论,并加以批判,从而主张人性“一元”。

从“气”之释义上看,我们关键要分清楚“气”的具体所指,即是“气质(气禀)”还是“气质之性”?如果“气”是指“气质”,则偏向于“理气不杂”,容易导向“二性”的理解,如心学所批评朱熹的观点,所以王阳明基本上不谈“气质之性”;如果“气”是指“气质之性”,则偏向于“理气不离”,容易导向“一性”的理解,如朱子后学的理解,明代朱子学沿着这个思路对理“去实体化”,逐渐演变为“气学”。

(三)缘由三:学术史转型也影响着朱熹人性论的地位与评价

明末清初,学术史发生了巨大转型,反对宋明理学之风日盛。以理气心性之学为核心话语走向衰微,经史考证之学和经世致用之学因势勃兴;以理气心性之辨、“六经注我”为特点的学术范式,也被黄宗羲、顾炎武等学者全面清算和解构。在“天崩地陷”的明清之际,清人认为在宋明理学中悟不出挽救社会危机的良方来,从而学术也开始了历史转折。因此,清人从清代中期开始否定宋明理学家们所提倡的人“天命之性”存在,从而更关注人“气”之基础,承认人只有“气质之性”而已。因此,清人多倡导以“气质之性”为中心的人性理论。

于是,朱熹人性论便受到严厉的批判,认为其将人性二分是错误的,因为性最终归于一“气”而已,哪有抽象的、超越的“天地之性”?明末以后的学者不需要更高的道德口号,需要的是经世致用。例如,黄宗羲认为,朱熹人性论是有误的,特别是关于孔子“性相近习相远”之“习”的理解,即朱熹不知为习,故而“强系”之性,特创“气质之性”之说。颜元也批评朱子人性论自相矛盾、不能自圆其说。他论证说:“隐为佛氏六贼之说浸乱,一口两舌而不自觉!若谓气恶,则理亦恶,若谓理善,则气亦善。盖气即理之气,理即气之理,乌得谓理纯一善而气质偏有恶哉!”(34)颜元:《颜元集》(上册),北京:中华书局,1987年,第1页。也就是说,宋儒认性,大端既差,不惟证之以孔、孟之旨不合,即以其说互参之,亦自相矛盾、各相抵牾。与朱子赞扬张载提出“气质之性”针锋相对,颜元认为,程、张隐为佛氏所惑,又不解恶人所从来之故,遂杜撰气质一说,诬吾心性。朱熹说张载“有功圣门,有补来学”误甚。康有为明确支持告子人性观点,继承“生之谓性”传统,反对朱子性二分之说,认为义理自气质出,不得强分(35)康有为:《康有为学术著作选》,北京:中华书局,1988年,第3页。。胡适也批评分性为二观点,认为朱子等宋儒“说性有两种:一是气质之性,一是理性。气质之性其实不是性,只有理性才是性;理无不善,故性是善的”(36)欧阳哲生主编:《胡适文集》(7),北京:北京大学出版社,1998年,第 258 页。。 “程朱的两大错点:一是把‘性’分成气质之性与义理之性两部分,一是把‘理’看作‘如有物焉得于天而具于心’。”(37)欧阳哲生主编:《胡适文集》(7),第257页。

(四)缘由四:事实与价值判断分歧也影响着朱熹人性论的评价

关于恶的来源,有事实与价值层面的分别和考量,某种程度上影响了后人对朱熹人性的评价和判断。休谟等将价值与事实分开,从而质疑价值“还原”为事实的可能性。但是,中国文化中,似乎更愿意将价值与事实“糅合”在一起,儒家甚至直接将价值还原为事实,道家也以近似“自然主义”的眼光将“价值”与事实连接起来。这些儒家文化特质,也给朱熹人性论的理解带来特殊性,即天地之性与气质之性是否有可穿越性?它们是两个层面还是一以贯之的?理解不同,观点则不同。朱熹的“理”就其实际内涵而言,则是指儒家的伦理纲常,以“理”来说“性”,以此作为道德的根据,则把伦理与道德整合在一起,使伦理与道德为一,而且是用伦理来规范道德。如果将价值之“善”与“恶”,还原为具有“事实意义”(38)为何用“事实意义”来界定朱子的“理气”?因为在朱子的哲学语境中,“理气”不能纯粹理解为“事实”层面或者“理性本体”层面的东西,而更多的具有“天道”宇宙论或者“道德本体论”的意义,但又不具有纯粹“价值”层面的东西。的理与气;如果将“善”还原为“天地之性”和“理”,将“恶”归为“气质之性”和“气”,这就有将善、恶等“价值”直接“还原”为具有“事实意义”的“理气”之嫌(39)李晓春:《天命之性与气质之性——宋代性二元论研究》,华东师范大学博士学位论文,2001年,第167页。。

纵观人性论史,从洛学起,理学开始形成以大程为代表的道德实践路径与以小程为代表的格物穷理路径,至朱熹“理气”观开启了天地之性与气质之性的人性说;元明以降,心学沿道德实践的方向将二者(人生的现实与超越两面)的统一推向极致,主张心性一体和人性一元论,但却存在着遗落客观世界的偏失;气学沿存在之理的方向虽然突出了知识理性与知识追求,区分了事实与价值层面,主张人性一元,反对朱熹人性二分,却又面临着“稀释”道德理性的危险(40)丁为祥:《从宋明人性论的演变看理学的总体走向及其张力》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2006年第5期,第72页。。

四、“一而二二而一”的朱熹人性论

后人对朱熹人性论的理解,受到人性论发展史、本体论或宇宙论、学术话语转型、时代特点等因素的影响。而这些因素随着时代环境背景的变更而动态变化、随着思想的发展而更新,出现各种争议甚至歧解也是常态。但是,如果我们沿着以下思路,便可得出结论:朱熹人性论为“一而二二而一”,而非“一性或二性”的简单机械划分。

排除误读,正视“生之谓性”传统。王充对荀子、董仲舒人性论的误读,以及宋儒对先秦人性论的误读,清人早已指明,但至今还有人以之为正读。阮元发现“性”与“生”同义,暗中早已否定了理学家的不少关于人性的看法(41)刘俊:《傅斯年、徐复观论“生”与“性”之关系及其思想史意义》,《中国哲学史》2015年第4期,第115页。。 《性命古训》中,他试图恢复“性”字本义。他说:“性字从心,即血气心知也。有血气,无心知,非性也。有心知,无血气,非性也。血气心知皆天所命,人所受也。”(42)邓经元点校:《揅经室集》(上册),北京:中华书局,1993年,第217页。“古性命之训虽多,而大指相同……《召诰》曰:‘节性,惟日其迈。王敬作所,不可不敬德。’”(43)邓经元点校:《揅经室集》(上册),第211-212页。《召诰》所说的“节性”是“最古之训也”,而最古之训亦是最确切可靠的,此处的“性”即是戴震所言的“血气心知”,故“节性”乃节制欲望之意。徐复观也明确指出“生”与“性”通用,性由生来,生先于性。他说:“性字乃由生字孳乳而来,因之,性字较生字为后出……必先有生字用作性字,然后乃渐渐孳乳出性字……有时生字可用作性字,有时性字亦可用作生字,此须观其上下文之关连而始能决定其意义。”(44)徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,第5-6页。可见,“性由生来,生先于性”是从自然欲望的视角言“性”,这是思想史最初的传统,古人一开始言“性”便是从人的肉身实存入手的,后来才发生从内在德性言“性”的转向。不可否认的是,最直接体现“生”“性”关系的“即生言性”(生之谓性)的传统,不能被废弃,虽然它并不指向人之为人的本质,但却是人根本无法丢弃的现实存在。

从时代变化和人性发展史来解读之。汉归汉,唐归唐,宋归宋,明归明,清归清,各自能从一个侧面看到中国人性发展史的实情。各自关注的焦点不同,倾向也不同。从时代背景看,朱熹人性论更多的是针对宋代精英阶层,规劝其“人性善”,不给“作恶”理由,强调“共性”,从而自省、灭违背天理之“欲”、去“恶”,以此改变官场物欲横流、贪污腐败的不良风气。清代(戴震等)系统批判宋明人性论,以“血气心知”规定人性,其目的在于以底层百姓的身份要求统治者重视民众的饥寒愁怨、饮食男女、常情隐曲之欲,张扬人之个性,矫正程朱理学发展之偏失,恢复先秦儒学的原旨。

中西打通看朱熹人性论。“他山之石,可以攻玉。”从先秦开始,儒学便注重人道与天道的贯通,这一传统在理学中得到了延续和彰显,即由人道追溯天道、再以天道作为人道的形上根据。但是,葛瑞汉认为,朱熹人性论“范式”的理解,容易给人产生一种“断裂”之感。人性论“范式”,即“把‘理’拔高,认为理贯穿万物并把人和宇宙联在一起,把‘理’置于儒家概念的中心位置,重新解释天和性只不过是理的不同侧面而已”(45)[英]葛瑞汉著,程德祥等译:《中国的两位哲学家:二程兄弟的新儒学》,郑州:大象出版社,2001年,第275页。。 葛瑞汉是以“二性”看待朱熹人性论,因为“人是由自然界‘生’出的,不是由宇宙之外的‘某人’创造的”,宇宙论向度特别明显。美国汉学家孟旦也认为,朱熹是不太重视人的“生物性”一面,而是强调人的先天道德感。在“自然伦理主义”的基础上,他将人性放到“整体主义”的哲学框架下去思考,因为中国家庭的“义务”和“合法的期望”是社会等级系统中角色功能的体现,而不是构成人的具体特性(如人的需要、兴趣和权利)的功能的体现(46)Donald J. Munro,Individualism and Holism:Studies in Confucian and Taoist Values,Ann Arbor:University of Michigan Center for Chinese Studies, 1985.p20.。通俗地说,中国人是为“义务”和“期望”而活,为“天”而活;“我”与他人或他物是融为一体的;强调部分与整体之间的和谐性和物我统一性以及“天人合一”(47)Donald J. Munro,Individualism and Holism:Studies in Confucian and Taoist Values.p20.。孟旦从生物学、比较人类学出发,认为人的先天构成(如人的先天生理和心理上的自私以及人与生俱来的道德感)应该成为普遍人性的基础。但这两种先天构成不能偏移,否则不论偏向哪一面,都会损害人的本质。事实上它们是可以协调的,如当敌人出现的时候,一只报警的小鸟会唤醒其他的小鸟,但同时也将自己的栖身处暴露给捕食者。就眼前来看,这只鸟牺牲了自己的利益;可从长远看,它的亲属以及其他的鸟将会受益,而且它们中的某些鸟也很可能会在他日向它作出回报。这虽然是一个动物界的例子,可是很能说明孟旦所说的人性论观点。

综上所述,我们不能将朱熹人性论以“二性”或“一性”机械划分,“天地之性”与“气质之性”既是“一”也是“二”,故一而二二而一也。从人性论发展史看,朱熹是遵循“以德为性”传统,是从“超越的道德心性”来体认“性”,属于“天命之谓性”的论“性”之路,与“以生释性”的论“性”之路截然不同。但是,后人未将这两个进路分开,而事实上又沿着两个不同进路论述同一个东西,故而导致对朱熹人性认识的纷争和错乱。当然,朱熹的人性论是一种道德人性论,倾向于把人的道德性作为人与动物相区别的本质规定,虽然是以人的社会性来规定人的本质,但其以道德涵盖人性之全部,是有所偏颇、有局限的。