古之道术在墨禽

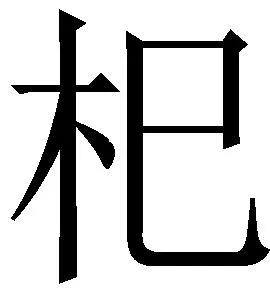

——《庄子·天下篇》今读之二

2024-02-20喻中

喻 中

(中国政法大学 法学院,北京100088)

在《天下篇》中,庄子叙述先秦百家之学,首先是一个“总论”(1)参见喻中:《古之道术总论——〈庄子·天下篇〉今读之一》,《管子学刊》2023年第1期,第49-74页。,然后以六百多字的篇幅,讲墨翟、禽滑厘之学。在庄子时代,有墨子,但还没有正式的“墨家”。把先秦学术思想分成墨家及其他各家,是汉代的产物,是司马迁的父亲司马谈在《论六家之要指》中首先提出来的。在此之后,才有墨家及其他各家;在此之前,只有墨子、禽子及其他诸子。

当然,在司马谈之前,虽然没有墨家及其他各家之名,但已有墨家及其他各家之实。因此,庄子分述百家之学,事实上已有学派或各家的观念。而且,庄子在《天下篇》的“总论”部分,已经提出了“百家”这个概念。这里的“百家”,当然是“虚指”,这里的“家”既可以指一个学派,譬如,宋钘与尹文算是一家;也可以指一个人,庄子是一家,惠施是另一家。庄子对此没有明确的说法,我们也不再深究。

且看庄子描绘的墨禽之学,从中体会“古之道术”在庄子时代破裂四散之后由墨子、禽子传承的那个部分,亦即“墨禽之道术”。如果着眼于墨、禽二子与“古之道术”的关系,着眼于《天下篇》描述的整体图景,亦可以概括为“古之道术在墨禽”。

不侈于后世,不靡于万物,不晖于数度,以绳墨自矫,而备世之急。古之道术有在于是者,墨翟、禽滑厘闻其风而说之。

这里先讲墨、禽之学的基本特征。

梁启超:“墨家专讲现世主义,故曰不侈于后世。常爱惜物力,故曰不靡于万物。排斥繁文缛节,故曰不晖于数度。晖犹炫耀也。”(2)梁启超:《〈庄子·天下篇〉释义》,参见梁启超:《梁启超全集》,北京:北京出版社,1999年,第4677页。本文所引梁启超关于墨禽之学的评论,均见此书第4677-4678页,以下不再注明出处。

谭戒甫:“‘后世’礼文过缛,故简而不侈。‘万物’持养过奢,故节而不靡。”“数度兼具本末,为古人之全;而此宗独为立异,故不混同于圣王也。”(3)谭戒甫:《〈庄子·天下篇〉校释》,参见刘小枫、陈少明主编:《政治生活的限度与满足》,北京:华夏出版社,2007年,第219页。本文所引谭戒甫关于墨禽之学的评论,均见此书第219-225页,以下不再注明出处。两说之间,似以谭说为佳。

“古之道术”是内圣外王之道术。如果要坐实,如果要具像化,那就是尧、舜、禹、汤、文、武承载的道术。这个道术在早期是一个圆融的整体,这个整体随着天下大乱而破裂之后,一些碎片是由墨翟、禽滑厘来保存与承载的。墨、禽二子,是《天下篇》最先提到的两个人。墨禽学派,是庄子最先叙述的学派。这种安排可以从两个方面进行解释。

一方面,在庄子看来,在百家之间,墨禽学派是最重要的学派,先讲墨、禽,可能是庄子根据重要程度排序的结果。先秦时期,墨子与墨家的影响确实很大。《孟子·滕文公下》:“圣王不作,诸侯放恣,处士横议,杨朱、墨翟之言盈天下。天下之言,不归杨,则归墨。”(4)朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2012年,第276页。孟子与庄子大致处于同一时代,孟子注意到了墨子的影响,大致说来,庄子应当也有同感。《韩非子·显学》:“世之显学,儒、墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也。”(5)王先慎:《韩非子集解》,北京:中华书局,1998年,第456页。韩非比庄子、孟子都要晚一些,关于墨子、墨学的影响力,韩非也有大致相同的看法。如果抽取孟、韩两家的最大公约数,也许可以得出一个不甚精准的结论:墨学是那个时代的主流显学。

另一方面,很可能在庄子看来,墨学也是最先兴起的百家之学。在《天下篇》叙述的各个学派中,墨学相对早熟,所以应当先行叙述。我们看一看钱穆在《先秦诸子系年》一书中的考证,即可发现,后面逐一分述的宋钘、尹文、彭蒙、田骈、慎到、惠施,当然也包括庄周自己,都比墨子晚出。这就是说,墨子确实是这些人的先行者,所以要先行叙述。《先秦诸子系年》一书所附的“诸子生卒年世先后一览表”(6)钱穆:《先秦诸子系年》,北京:九州出版社,2011年,第632-633页。显示,比墨子早出的“先秦诸子”,主要就是孔子及其弟子,外加一个邓析。其他的重要人物,基本上都在墨子之后。由此可见,墨子确实是诸子百家的前辈。

孔子及其弟子比墨子早出,而且,无论是墨子还是禽子,都曾经问学于孔子学派。关于墨子问学于孔门,《淮南子·要略》记载:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不说,厚葬靡财而贫民,服伤生而害事。故背周道而用夏政。”(7)何宁:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年,第1459页。至于墨子是跟谁“受孔子之术”,没有找到明确的记载。再看《史记·儒林列传》:“子夏居西河。”“如田子方、段干木、吴起、禽滑釐之属,皆受业于子夏之伦。”(8)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第3116页。这就是说,禽子是子夏的学生。既然墨子、禽子都曾经是孔门弟子或孔子的再传弟子,为什么不先讲孔子及其学派?甚至根本就不提孔子之名,也不提孔子学派?这确实是一个值得思考的问题。

问题的答案,庄子在《天下篇》“总论”部分已经有所提示。这里不妨稍微回顾一下:“古之道术”在庄子时代的历史遗留物主要有三类,它们分别是(一)“旧法、世传之史”承载的;(二)“邹鲁之士”或“缙绅先生”承载的;(三)散于天下的“百家之学”。孔子就是“邹鲁之士”或“缙绅先生”的主要代表,然而,庄子逐一分述的,却是散于天下的“百家之学”。这就是说,孔子之学不属于百家之学。《天下篇》把孔子之学放在百家之学的外面,有两种可能性。第一种可能性是:为了向孔子及其学派表示敬意。孔子及其学派高于墨子以及其他诸子,因而,讲散于天下的百家之学,不必把孔子及其学派放在里面。孔子及其学派属于另一个序列。第二种可能性是:在庄子看来,孔子之学是万学之母,孔子之学早于百家之学。百家之学既是“古之道术”分裂之后的碎片,一定程度上也是孔子之学四散开来的碎片。基于这两个方面的理由,可以把孔子及其学派与百家之学切割开来,在百家之学中不讲孔子之学。

且说墨学。关于墨学,庄子主要讲了两个人:墨子与禽子。这种讲法提醒我们,禽子与墨子可以相提并论,也应该相提并论。在中国学术思想史上,墨子地位很高,名气很大,无人不知。相比之下,禽子的名气就要小得多。我检索过一些学术文献数据库,以墨子为主题的论文数量极其庞大。但是,以禽子为主题的专题论文,寥寥无几,根本不成气候。这种冷热之间的极度悬殊,与庄子的看法颇有差距。背后的原因可能在于:在庄子的时代,墨、禽两位的名气可能比较接近。但是,两千多年以后情况发生了变化,墨子作为一个学派的首席代表,成了这个学派的符号;禽子没有自己的著作,而且也不太爱说话,所以其面目越来越模糊,很少受到研究者的青睐。不过,倘若尊重庄子的评价,尊重庄子代表的近于“同时代人”的意见,那么还有必要加强对禽子的研究。

墨、禽二子所传承的“古之道术”,主要是“不侈于后世,不靡于万物,不晖于数度,以绳墨自矫,而备世之急”。这是关于墨学精神的写意性描述,其基本精神是节俭、自律、救世。《论语·泰伯》:“禹,吾无间然矣。菲饮食,而致孝乎鬼神;恶衣服,而致美乎黻冕;卑宫室,而尽力乎沟洫。禹,吾无间然矣。”(9)朱熹:《四书章句集注》,第108页。这就是禹之道,墨子遵循的道就是禹之道。因而,节用、节俭是墨、禽之学的本质。

“不侈于后世”,是说墨、禽二子对“后世”的处理从不奢侈。这里的“后世”,亦即“后事”,尤其是指葬礼。譬如,主张薄葬,反对长时间的守丧。另一种理解认为,“后世”就是墨、禽所处之世,这样的“后世”是相对于古代圣王治理的“前世”或“盛世”而言的。对于这种理解,可留此存照。

“不靡于万物”,是不浪费万物,节约各种财物。

“不晖于数度”,是不明于本数、末度。“晖”就是“明”,“数度”是指本数、末度,都是古之圣王创造的。《荀子·天论》:“墨子有见于齐,无见于畸。”(10)王先谦:《荀子集解》,北京:中华书局,1988年,第319页。这里的“齐”就是抹平,“畸”就是高低错落。也就是说,墨子眼里只有平等,没有制度性的差异。

“以绳墨自矫”,是指以特定的标准自我激励。“绳墨”一词,其本义是指木工所用的墨线,这里指墨、禽所持的价值准则,譬如节俭、自律、救世之类。《人间世》称“仁义绳墨之言”,表明仁义也是墨家所持的价值准则。

“备世之急”,时刻准备救世,就跟救火队员一样。

为之大过,已之大顺。

这是对墨、禽二子的评论。如何解释这句话,分歧较大。

章太炎:“顺借为踳。踳者,舛之或字……上说为之大过,谓沐雨栉风,日夜不休也。此说已之大踳,谓节葬、非乐,反天下之心也。”(11)章太炎:《章太炎全集·庄子解诂》,上海:上海人民出版社,2014年,第187-189页。本文所引章太炎关于墨禽之学的评论,均见此篇,以下不再注明出处。章太炎的意思是:他们做得太过火了,这样做背离了天下人心,天下之人都不能接受。

梁启超:“已,止也。即下文‘明之不如其已’之已。大顺即太甚之意,顺甚音近可通也。言应做之事做得太过分,应节之事亦节止得太过分也。郭注云:‘不复度众所能。’成疏云:‘适用己身自顺。’将已字做成己字,失之。”按照梁说,郭象、成玄英的解释都不对。

马叙伦认为,“为之大过”,是指“节用”“生不歌”“死不服”(12)马叙伦:《〈庄子·天下篇〉述义》(1956年),张丰乾编:《〈庄子·天下篇〉注疏四种》,北京:华夏出版社,2016年,第252页。本文所引马叙伦关于墨禽之学的评论,均见此书第253-261页,以下不再注明出处。,大过于己。己之大顺,亦为己之大循,指“泛爱”“兼爱”“非斗”,大顺于人。按照马说,这句话的意思是:对自己太苛刻,对别人很友善。

顾实:“此二句乃总论墨家,大开大阖之语。道家主无为,故发端即痛诋曰:‘为之大过,已之大顺。’言为之乃大过误,已之而不为,正是大顺理也。”(13)顾实:《庄子天下篇讲疏》,北京:知识产权出版社,2015年,第24-25页。本文所引顾实关于墨禽之学的评论,均见此书第24-33页,以下不再注明出处。按照顾说,这句话的意思是:墨、禽二子做得太多了,停下来不做,才符合道家之理。

高亨的解释略有不同,他认为,“过”是进于前,“顺”是退于后。他说:“墨子尚兼爱,则爱无差等;贵自苦救世,则摩顶放踵利天下为之,此其为之太过者也。墨子以厚葬为不可,则冬日冬服,夏日夏服,桐棺三寸,服丧三日;以乐无盆,则发五音,黜六律,此其已之太遁者也。”(14)高亨:《〈庄子·天下篇〉笺证》(1934年),张丰乾编:《〈庄子·天下篇〉注疏四种》,第182-183页。本文所引高亨关于墨禽之学的评论,均见此书第183-191页,以下不再注明出处。

以上诸说,各有侧重。特别是关于“顺”的解释,有多种不同的指向,譬如“驯”“循”“退”等。不同的解释,可以为“已之大顺”赋予不同的意义。“诗无达诂”,看来,《天下篇》亦无达诂。比较这几种解释,高亨之说似乎更优。因而,“为之大过”是指墨、禽二子在节用、自苦方面,做得太过了,超过了很多人的想象;“已之大顺”,如果“顺”释为后退或不足,那就是说他们在有些方面做得不够,有些不近情理,没有回应文明社会的需要。

作为非乐,命之曰节用。生不歌,死无服。

梁启超对比分析说:“《非乐》、《节用》皆《墨子》篇名。”亦即《非乐》与《节用》都是《墨子》书中的篇名,这两篇文献分别讲“非乐”与“节用”。

查阅今天通行的《墨子》一书,其中的《非乐上》开篇即指出:“仁之事者,必务求兴天下之利,除天下之害,将以为法乎天下。利人乎,即为;不利人乎,即止。且夫仁者之为天下度也,非为其目之所美,耳之所乐,口之所甘,身体之所安,以此亏夺民衣食之财,仁者弗为也。”(15)孙诒让:《墨子间诂》,北京:中华书局,2001年,第251页。《节用上》开篇的几句是:“圣人为政一国,一国可倍也;大之为政天下,天下可倍也。其倍之,非外取地也,因其国家去其无用之费,足以倍之。圣王为政,其发令兴事使民用财也,无不加用而为者,是故用财不费,民德不劳,其兴利多矣。”(16)孙诒让:《墨子间诂》,第159页。

不过,我们现在所见的《墨子》其书及书中的篇名,很可能不同于庄子所见的墨学文献。因此,“作为非乐”可以解释为:墨、禽的所作所为,都排斥音乐及享乐,墨、禽二子把这样的所作所为称之为节用。当然,“作为非乐”也可以理解为:现在所见的《非乐》篇中的文字,那时候是编在《节用》篇中,“节用”是这两篇文献共用的篇名。

值得注意的是,墨子提倡“非乐”与“节用”,可能并非针对所有的国家。《墨子·鲁问》:“子墨子游,魏越曰:‘既得见四方之君,子则将先语?’子墨子曰:‘凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬;国家憙音湛湎,则语之非乐、非命;国家淫僻无礼,则语之尊天、事鬼;国家务夺侵凌,则语之兼爱、非攻,故曰择务而从事焉。’”(17)孙诒让:《墨子间诂》,第475-476页。

这段话表明,“节用”主要针对贫穷的国家,“非乐”主要针对喜欢音乐、喜欢饮酒的国家。当然,要“节用”就必然“非乐”,“非乐”肯定会产生“节用”的效果,因此“非乐”与“节用”是相互关联的。由于“节用”,所以“非乐”,于是“生不歌,死无服”。倘若严格执行“生不歌”,则诗与乐皆绝;“死无服”,则丧礼与丧仪都将难以为继。邹鲁之士承载的《诗》《乐》《礼》《乐》就不复存在了。

这段对话体现了墨子对“无文”与“节用”的理解。在墨子看来,“无文”乃夏禹之道,墨子以继承、发扬禹之道为宗旨,因而偏好“无文”。所以《荀子·解蔽》称:“墨子蔽于用而不知文。”(19)王先谦:《荀子集解》,第392页。这是荀子对墨子的批评。

墨子泛爱兼利而非斗,其道不怒。

对此,梁启超分析说:“《墨子》书中屡言‘兼而爱之兼而利之’,有《非攻篇》。”

谭戒甫:“其道不怒,略与宋子见侮不辱之义相近。”

以上两说皆是。泛爱就是兼爱,兼爱就是均等地爱所有的人。在《墨子》书中,有上、中、下三篇《兼爱》,内容有很多相同、相似之处,有可能是不同的墨家后学分别记录的墨子之言。三篇《兼爱》从国家治理的角度提出,兼爱乃是提高国家治理能力的必然选择。譬如《兼爱上》篇称:“若使天下兼相爱,爱人若爱其身,犹有不孝者乎?视父兄与君若其身,恶施不孝?犹有不慈者乎?视弟子与臣若其身,恶施不慈?……若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。”(20)孙诒让:《墨子间诂》,第100-101页。可见,兼爱的目标,就在于实现天下大治。

兼爱也是兼利,兼爱有利于每一个人,所以有“兼相爱,交相利”之说。在《墨子》书中,并无“兼利”篇,也无“泛爱”篇,“泛爱”与“兼利”都在三篇《兼爱》中。“兼爱”可以说是墨学的一个标签。近世学者譬如梁启超,就认为兼爱是墨子思想的核心,这是有道理的。在《墨子》书中,还有《天志》这样专门针对上天意志的篇章。但是,墨子所说的天的意志,其实质内容,最初说是“义”,然后又说是“正”,说来说去,最后还得落到“兼爱”上。由此可见,在墨学的价值体系中,“兼爱”居于核心价值的地位。如果让墨子为人世间设计一套规范体系,“兼爱”必将是这套规范体系中的高级规范或基础规范。

因为“兼爱”,所以“非攻”。在《墨子》书中,有《非攻》三篇。“非攻”理论就是“非斗”理论。进攻、攻打、战斗、斗争,这样一些现代概念表明,“攻”与“斗”不可分。不过,从“非斗”一词来看,庄子有可能没有见过《墨子》书中的《非攻》篇。但是,也有这种可能,即庄子所见的文本,就叫“非斗”篇。还有一种可能,即庄子所见的文本,那个时候还没有命名,后来才叫《非攻》。

因为“非斗”,所以“不怒”。所谓“不怒”,高亨解释说:“怒犹暴也。泛爱则不恶人,兼利则不害人,非斗则不侮人,故曰不暴。”这就是说,不怒就是舍弃暴力。“其道不怒”,就是“非暴力之道”,有点像印度甘地的主张,联想到墨子确实也曾四处劝阻侵略战争,甚至还和公输子比赛攻城与防守的技艺,墨子亦中国先秦时代之“圣雄”耶?

又好学而博,不异,不与先王同,毁古之礼乐。

关于“好学”,比较好理解,就是爱学习。关于“不异”,众说纷纭,有多种解释。

谭戒甫:“不异,与下‘不与先王同’文正相对。盖谓上所举四事,皆与先王不异矣。”这就是说,“不异”是指“与先王不异”,妥否?存疑。

章太炎:“言墨子既不苟立于异,亦不一切从同。不异者,尊天、敬鬼、尚俭,皆清庙之守所有事也;不同者,节葬、非乐,非古制本然也。”这就是说,“不异”是符合清庙之守的要求,“不同”是不同于先王的古制。

梁启超:“博,普遍也。言一律平等无别异。荀子所谓‘墨子有见于齐无见于畸也’。”与梁说相近的,有《荀子·非十二子》对墨子的评价:“曾不足以容辨异,县君臣。”(21)王先谦:《荀子集解》,第92页。荀子的意思是指,墨子无意或不愿区分上下尊卑,“不异”是指人人平等,且绝对平等。

顾实认为,这里的“不异”是针对墨子之学而言的,并不是针对墨子“尚同”的解释。因此,这里的“不异”应当理解为墨子为学博杂,不知选择。

在以上诸说之间,何去何从?如果把“好学而博”与“不异”联读,中间不断句,可能以顾说为是。但是,如果中间加上逗号或句号,似以梁说为佳。在“不异”的前后,分别讲墨子博学,墨子不同于先王。墨子与先王的不同之处,可能还在于不分等级。先王是要分等级的。先王之所以是异于常人的圣王,就是因为先王高于并优于君子、百官、民。《尚书·尧典》中记载的尧,他发出的光芒先是感化“九族”,进而延伸至“百姓”,还可以进一步延伸至“万邦”,于是文明的世界及其秩序得以建立。这几乎就是一部华夏文明的《创世记》,这部《创世记》的前提就是:尧是绝对高于他人的圣王。倘若尧与众人没有差异,他怎么可能持续不断地发出光芒?又仿佛投石于水面溅起的波纹,层层外推,感化一圈又一圈的人,最终开创一种伟大的文明?从这个角度来看,把“不异”二字解释为尚同,不尚异,可以更好地跟后面的“不与先王同”对接。

“毁古之礼乐”,是说墨子否弃了古代圣王的礼乐。“毁”可以解释为“批判”“否定”“否弃”。“礼乐”二端,可谓西周建构起来的文明秩序的两大支柱。周公之为“儒家元圣”,其功绩常常被概括为“制礼作乐”。这就是说,在西周时代,礼与乐相互结合,共同支撑了一种灿烂的文明。两者之间,礼的作用主要在于调整人的外在关系,诸如个体与个体的关系、个体与群体的关系、群体与群体的关系等,这些都由礼来调整。乐的作用主要在于调整人的内心世界,如人的情感世界、精神世界、心灵世界等,主要由乐来调整。西周时代礼与乐的功能,大致相当于西方社会常说的法律与宗教,西方人“一手持《圣经》,一手拿法典”,就相当于周公“一手抓礼,一手抓乐,两手抓,两手硬”。大致就是这么一种关系。当然,礼与乐的界线并不能清晰地划分开来,礼与乐是交汇在一起的。在重要的礼仪过程中,通常都有乐;跟任何礼都无关的乐,又何必演奏呢?

黄帝有《咸池》,尧有《大章》,舜有《大韶》,禹有《大夏》,汤有《大濩》,文王有《辟雍》之乐 ,武王、周公作《武》。

这一句及下一句,都是讲“古之礼乐”。这些“古之礼乐”,都不是墨、禽二子的贡献,而是墨、禽二子试图否弃的东西。

这句话先讲“古之乐”。句中所列,都是“古之乐”的名称。《礼记·乐记》有一句话,提供了一些历史背景信息:“舜作五弦之琴以歌《南风》,夔始制乐以赏诸侯。”(22)李学勤主编:《十三经注疏·礼记正义》,北京:北京大学出版社,1999年,第1099页。由此看来,从夔开始,古之圣王制乐,主要在于对有德行的诸侯进行激励。古之圣王根据天下诸侯的业绩,赏以不同的乐,不同的乐就相当于今天不同等级的“考核奖”。所以,考察不同地方的音乐,就可以知道不同地方的德性。当然,这个德性主要是各地诸侯的德性。《礼记·乐记》记载:“《大章》,章之也。《咸池》,备矣。《韶》,继也。《夏》,大也。殷、周之乐尽矣。天地之道,寒暑不时则疾,风雨不节则饥。教者,民之寒暑也,教不时则伤世。事者,民之风雨也,事不节则无功。然则先王之为乐也,以法治也,善则行象德矣。”(23)李学勤主编:《十三经注疏·礼记正义》,第1100-1102页。这段话告诉我们,乐是一种重要的国家治理机制。关于几种“乐”的名称,《乐记》列举的名称略少于《天下篇》,先后顺序也略有不同。

关于黄帝的《咸池》之乐,《庄子·天运篇》还有生动的说明:有一个名叫北门成的人,向黄帝提了一个问题:您曾经在洞庭湖畔举行《咸池》之乐演奏会,刚开始听的时候,我颇有畏惧之感,后来逐渐松弛下来,后来感到很迷惑,空空荡荡,不知身在何处。这是怎么回事呢?

针对北门成的困惑,黄帝解释了自己的《咸池》之乐,同时也讲了一番大道理:“汝殆其然哉!吾奏之以人,征之以天,行之以礼义,建之以大清。夫至乐者,先应之以人事,顺之以天理,行之以五德,应之以自然。然后调理四时,太和万物。四时迭起,万物循生。一盛一衰,文武伦经。一清一浊,阴阳调和,流光其声。蛰虫始作,吾惊之以雷霆。其卒无尾,其始无首。一死一生,一偾一起,所常无穷,而一不可待。汝故惧也。吾又奏之以阴阳之和,烛之以日月之明。其声能短能长,能柔能刚,变化齐一,不主故常。在谷满谷,在阬满阬。涂郤守神,以物为量。其声挥绰,其名高明。是故鬼神守其幽,日月星辰行其纪。吾止之于有穷,流之于无止。子欲虑之而不能知也,望之而不能见也,逐之而不能及也。傥然立于四虚之道,倚于槁梧而吟:‘目知穷乎所欲见,力屈乎所欲逐,吾既不及,已夫!’形充空虚,乃至委蛇,汝委蛇故怠。吾又奏之以无怠之声,调之以自然之命。故若混逐丛生,林乐而无形,布挥而不曳,幽昏而无声。动于无方,居于窈冥,或谓之死,或谓之生;或谓之实,或谓之荣。行流散徙,不主常声。世疑之,稽于圣人。圣也者,达于情而遂于命也。天机不张而五官皆备,此之谓天乐。无言而心说。故有焱氏为之颂曰:‘听之不闻其声,视之不见其形,充满天地,苞裹六极。’汝欲听之而无接焉,而故惑也。乐也者,始于惧,惧故祟;吾又次之以怠,怠故遁;卒之于惑,惑故愚;愚故道,道可载而与之俱也。”(24)郭象注,成玄英疏:《庄子注疏》,北京:中华书局,2011年,第272-276页。

这就是黄帝关于《咸池》之乐意义的阐释。这当然只是一则寓言。但是,读完这则寓言,任何人都不能小看黄帝的《咸池》。因为,《咸池》中有大道理,《咸池》是大道的载体。按照同样的逻辑,人们也不能小看尧的《大章》,舜的《大韶》,禹的《大夏》,汤的《大濩》,文王的《辟雍》,还有武王、周公的《大武》。可能有人会说,这些乐舞,到底有没有?真的还是假的?

不妨再看看武王与周公合作的《大武》吧。高亨有一篇文章,题为《周代“大武”乐的考释》。在这篇论文中,高亨说:“大武歌辞六章都在周颂中,就是武、赉、桓、我将、酌、般六篇。”而且,“六篇诗中我将赉酌三篇可能是武王作的,武桓两篇可能是周公作的,般篇看不出来。根据诗的内容说是武王周公合作,是相符合的”。这是《大武》之乐的歌词,在现存的《诗经》中可以查阅。“至于大武音乐的曲调,舞蹈的容节,就一般情况来讲,应该是乐官乐工们的集体创作,然而这个戏剧性的歌舞,乃是象征周王朝的大事;武王周公也许懂得音乐和舞蹈,所以在音乐舞蹈的内容和形式上,必然也有武王周公的意见。”

在这篇考释性文章中,高亨通过相关资料,还原了《大武》的舞蹈场面:“大武在舞容方面,具有充分的一贯的象征意味。它的整体是象征武王统一中国的故事,场面很大,演员六十四人可能是六十六人。全体演员象征武士的队伍,又有演员象征武王太公周公召公,都戴着‘冕’,它是个武舞,舞具是战争的武器,朱干和玉戚。开舞以前,象征武王出兵前的准备工作;开舞以后,用六场象征故事进展的六个阶段,由出征而灭商,而去伐南国,而征服南国,而周召分治,而班师还朝,最后演员都坐在舞位上而结束。在表演中,有时象征夹击敌人,有时象征战争胜利,可以说这个歌舞具有一定程度的戏剧性。每场唱诗一章,唱来多咏叹的声音,音调特别拉长。它的分场和故事的环节,歌辞的内容,都精密地彼此相配合,这是一个在文学与艺术两方面都有一定成就的歌舞。”(25)高亨:《周代“大武”乐的考释》,《山东大学学报》1955年第2期,第52-67页。历史学家对《大武》的还原,让我们看到了武王、周公在三千年前主持编排的乐舞,确实了不起。

《天运篇》关于《咸池》的叙述,是庄子的叙述;高亨关于《大武》的叙述,是现代学者的叙述。庄子与高亨生活的时间距离差得很远。这两个文本的旨趣,也不可同日而语。然而,这两个文本都再现了“古之乐”,这就是它们的共性。通过这两个文本,我们可以理解,墨子试图否弃的“古之乐”,到底是什么。

古之丧礼,贵贱有仪,上下有等。天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重。

在“古之乐”之后,再讲“古之礼”。

在“古之礼”中,庄子主要讲丧礼。古之圣王制定的丧礼,主要在于突出贵贱有等,上下有别。古之丧礼主要通过“棺椁”的复杂程度来区别。棺椁就是棺材,当然,如果要细分,棺与椁还有区别:棺是装殓尸体的内棺,椁是套在外面的外棺。一棺与一椁合起来叫一重,天子、诸侯、大夫、士的棺椁重数依次递减。《荀子·礼论》:“天子之丧动四海,属诸侯;诸侯之丧动通国,属大夫;大夫之丧动一国,属修士;修士之丧动一乡,属朋友;庶人之丧合族党,动州里。”(26)王先谦:《荀子集解》,第360-361页。影响的范围不同,所以棺椁的重数也不一样。

在贵贱或上下的等级中,天子与诸侯的关系比较清楚,不会有歧义。但是,关于大夫与士的关系,还有大夫与士合起来的“士大夫”,他们之间的关系就比较复杂了。《孟子·滕文公下》:“士之失位也,犹诸侯之失国家也。”(27)朱熹:《四书章句集注》,第270页。按照此说,诸侯有国家,士有爵位。在周代的爵位体系中,士是最低的爵位。士与大夫的关系,有一个变迁的过程。大致说来,如果士获得了职位,那就是大夫。在余英时的《士与中国文化》一书中,有一些论述,可以参考。

今墨子独生不歌,死不服,桐棺三寸而无椁,以为法式。

这句话的含义比较清楚,它是说:现在,墨子完全否弃了古之丧礼。“生不歌,死不服”作为一个短语,前文已经出现过,这是第二次出现。但前面出现的是“生不歌,死无服”,略有差异。

“生不歌,死不服”到底是什么意思?唐初成玄英的解释是:“生不歌,故非乐;死无服,故节用,谓无衣衾棺椁等资葬之服。言其穷俭惜费也。”(28)郭象注,成玄英疏:《庄子注疏》,第558页。按照这种说法,“生不歌”是独立于“死不服”的。“生不歌”是不要唱歌跳舞,主要是对“非乐”的解释,是“非乐”的具体化,当然也可以包括丧礼上的“不歌”。丧礼上的“非乐”,是说不要演奏音乐,也是为了节用。“死不服”直接针对丧礼,狭义地说,就是不要用很多衣服装殓。且只需要三寸厚的桐棺,在桐木棺材的外侧也不必再加外椁。这就是墨子设定的法式。

但是,《墨子·节葬下》却说:“今执厚葬久丧者之言曰:厚葬久丧虽使不可以富贫众寡、定危治乱,然此圣王之道也。子墨子曰:不然。昔者尧北教乎八狄,道死,葬蛩山之阴,衣衾三领,谷木之棺,葛以缄之,既氵犯而后哭,满埳无封。已葬,而牛马乘之。舜西教乎七戎,道死,葬南己之市,衣衾三领,谷木之棺,葛以缄之。已葬,而市人乘之。禹东教乎九夷,道死,葬会稽之山,衣衾三领,桐棺三寸,葛以缄之,绞之不合,通之不埳,土地之深,下毋及泉,上毋通臭。既葬,收余壤其上,垄若参耕之亩,则止矣。若以此若三圣王者观之,则厚葬久丧果非圣王之道。故三王者,皆贵为天子,富有天下,岂忧财用之不足哉?以为如此葬埋之法。”(29)孙诒让:《墨子间诂》,第180-181页。

这段话表明,墨子设定的葬礼是有依据的。庄子在《天下篇》中认定,“生不歌,死不服,桐棺三寸而无椁”是墨子所设定的“法式”。墨子地下有知,想必一定不会同意。墨子会说,我在《节葬下》篇中早就说清楚了,这是“古圣王”制定的丧葬之法。哪个“古圣王”制定的?原来是尧、舜、禹三大圣王制定的。这三大圣王实行的就是“桐棺三寸”与“衣衾三领”之礼。原来,“死不服”就是“衣衾三领”的意思。

那么,前文所说的“古之丧礼”,又是哪个“古圣王”制定的?原来是周代的丧礼,这里的“古之丧礼”实为“西周之丧礼”。如果一定要坐实,可以说是文王、武王、周公制定的丧礼。由此我们可以发现,庄子理解的“古之丧礼”与墨子理解的“古之丧礼”,其实是不同的。墨子心中的“古”,主要是尧、舜、禹时代,尤其是大禹的时代。庄子理解的“古”,主要是文、武、周公时代,尤其是周公的时代。这就是墨子与当时主流文化的差距。墨子并不认同周道,墨子认同的是夏政,亦即禹政。因此,庄子认定墨子“毁古之礼乐”,原来墨子试图“毁”的是“周之礼乐”,墨子试图恢复更“古”的“夏之礼乐”。

以此教人,恐不爱人;以此自行,固不爱己。未败墨子道。

这是对墨、禽的批评。对此,各家的理解不太一致。

章太炎:“未借为非,败即伐字……言己非攻伐墨子之道。”

顾实:“此又推极论之。‘恐不爱人’,‘固不爱己’,曰恐、曰固,皆悬揣之词,未足以根本动摇也。故曰未败墨子道。《释文》曰:‘败或作毁’,其义一也。章炳麟曰:‘未借为非,败即伐字,言非攻伐墨子之道。’章说是也。”

梁启超:“‘未败墨子道’者言墨家者流,持之有故,言之成理;就墨言墨,诚不足以败其所道。虽然,歌也哭也乐也,皆人类本能,今乃非之,是果为知类矣乎?《易》言‘以类万物之情’,今反其情,是不类矣。”

马叙伦认为,“未败墨子道”应当读为“不是败坏、毁坏了墨子之道么?”譬如《尚书·西伯斟黎》记载:“我生不有命在天。”也是这种句型,这句话应当解释为:“我生不有命在天乎?”我难道不是有命在天么?

关于“未败墨子道”,以上诸说都能够实现前后贯通。相比之下,似以章说为佳。因此,有必要把庄子作为“未败墨子道”的主语。现在,让我们揣摩庄子写这段话之际的语气,并以现代汉语重写这句话:你墨翟先生以此教人,恐怕并不是爱人;你墨翟先生以此待己,恐怕也不是爱己。你对世人不仁,你对自己也不仁。墨翟先生,我这样说,可不是在攻击你的理论学说。

虽然,歌而非歌,哭而非哭,乐而非乐,是果类乎?

对此顾实分析曰:“此又从人之心情而推极论之,意谓人之情有歌而墨子非歌,人之情有哭而墨子非哭,人之情有乐而墨子非乐,是果类人情乎?极言其不近人情也。”关于“类”,《尔雅·释诂》:“类,善也。”

用更加通俗的语言来表达,这句话是说:虽然,人们该唱歌的时候而不让唱歌,人们该哭泣的时候不让哭泣,人们该欢乐的时候不让欢乐,这就好么?

依庄子之意,当然是不好,因为这违反了“人之情”。然而,人的常情到底是什么?如果说唱歌、哭泣、欢乐是“人之情”,那么,它是哪个层次的人的“人之情”?在天人、神人、至人、圣人、君子、百官、万民之中,谁有这样的“人之情”?

其生也勤,其死也薄,其道大觳。

这里继续描述墨、禽之道。梁启超:“觳,薄也。《史记·始皇本纪》云:‘虽监门之养,有觳于此矣。’言不能视此更薄也。”

觳的意思是“薄”。“其道大觳”,是说墨子之道很“薄”。《孟子·滕文公上》亦称:“墨之治丧也,以薄为其道也。”(30)朱熹:《四书章句集注》,第265页。

那么,“觳”或“薄”到底是什么意思?现代汉语中的“寒碜”一词,庶几近之,但也不是很准确。因为“寒碜”一词,体现了一种富人的立场与视角。富人认为的“寒碜”,从另一种立场来看——譬如从审美的立场来看,可以认为是朴素,甚至是不修边幅、不衫不履的洒脱。庄子自己的日常生活,在贵族阶层的人看来,恐怕要说他“大觳”或“大薄”。但是,根据《史记·老子韩非列传》记载“齐生死”的庄子之自述,“宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉”(31)司马迁:《史记》,第2145页。。他是宁愿作为泥地里爬行的孤豚,也不愿为“有国者所羁”。庄子之道,显然不能以“大觳”来概括。

顾实:“盖古者漆车无文曰墨车,可证墨以不文而得名。然儒家则仅执薄葬一端,以诮其为墨也。奉生之薄,送死之薄,皆薄也,皆觳也。”这是顾实的解释。由此看来,“薄”的含义可以由“自奉太薄”一词来理解。

“觳”或“薄”,就是清苦。“大觳”,就是极其清苦。“其道大觳”或许可以解释为:其道极其清苦。由此,“其生也勤,其死也薄,其道大觳”的含义是:墨子或墨家的人生可以概括为,一辈子不停地劳作,死了实行最低标准的葬礼,这是一种极其清苦之道。

使人忧,使人悲,其行难为也。

这里指出,“其道大觳”的墨家“使人忧,使人悲”。人们不禁要问,墨家的清苦之道,让谁既忧且悲?莫非是让庄子忧而悲?顾实的解释是:“道家圣人恬愉自适,无忧无悲,故亦欲人之自适其适,而无忧无悲也。墨道不然,故诋其不平易而难为,恐非圣人之道。”

墨子之道是“其行难为之道”,这个可以理解。但是,为什么说墨子之道不是圣人之道?墨子已经反复说了,墨之道,就是禹之道,当然也是尧舜之道。尧舜禹之道,怎么就不是圣人之道?

恐其不可以为圣人之道,反天下之心。天下不堪。墨子虽独能任,奈天下何!离于天下,其去王也远矣!

对此梁启超分析曰:“‘不可以为圣人之道’,言非内圣之学。‘去王也远’,言非外王之学。非乐是墨家最站不住脚处,此段批评,能中其症结。”

谭戒甫:“此言离于天下,其去王已远,尚何论乎圣人之道邪?”

顾实:“《孟子·尽心篇》言:‘得乎丘民之心而为天子’,故天下归往之谓之王。今墨子反天下之心,虽独能任。奈自离于天下之人,则去于王之名实大远矣。”

马叙伦:“王者,往也。其道无所不行。今墨子反天下之心,天下不堪,知非王也。”

高亨:“此论墨子之道内不能圣,外不能王。”

参考以上诸说,这句话是讲,恐怕墨子之道不可以充当圣人之道。因为墨子之道过于清苦,天下人都受不了。墨子一个人虽然可以力行清苦之道,但天下人不能力行,你能把天下人怎么样?所以墨子不可能“王天下”,不可能成为普天之下的圣王。这是顾实的解释,也是马叙伦、高亨的解释,还是孟子的解释。这样的解释是不是符合庄子本人的想法,就不得而知了。这样的解释,有得亦有失,所失之处可能包含以下数端:

第一,圣人之道不止一端,不止一种。前面已经说过,周之道是圣人之道,但是夏之道或禹之道,也是圣人之道。我们总不能说,文武周公之道是圣王之道,大禹之道就不是圣王之道吧?墨子追随的夏之政、禹之道,也是圣王之道。从这个角度来看,墨子距离大禹这个圣王并不远。

第二,所谓“天下之心”“天下不堪”“奈天下何”,这里的天下,都被假定为喜欢财富、喜欢享乐的人的天下。这里的天下,似乎不能容纳那些终身愿意勤劳、死后愿意薄葬的人。这是不太恰当的。天下是多元化的,有不喜欢墨子之道的人,但也有喜欢墨子之道的人。从人的需要来说,人既有对音乐、享乐的需要,有对荣誉、地位的需要,但也有比这些东西更高的需要。现代学者已经注意到墨子之道的宗教性质,注意到从宗教的角度理解墨子,就是对墨子之道更加深入的认识。

第三,说墨子“去王也远”,如果把“王”理解为“往”,意思是天下归往的对象,在这一点上,墨子确实在一定程度上做到了,也实现了。但是,如果把“王”理解为君主,墨子当然没有实现,甚至也不可能实现。墨子之道,可以成就“天下归往”的宗教,但不可能成就天下的世俗君主。

以上几个方面表明,对于墨子的这种评价,似乎不太像那个拒绝楚威王以“千金、卿相”相诱惑的庄子作出的评价。当然,如果这种评价确实出于庄子,那就需要重新理解庄子:庄子其人是立体的,也是宽广的。庄子既有超凡脱俗的一面,也有理解世俗、理解世事的能力。世间的绝大多数人,在现实功利、人情世故方面,都可以达到精明的程度。很多人都可以做到“世事洞明”与“人情练达”。但是,既能“世事洞明”,又能超凡脱俗,这样的人就不多了。庄子就可以归属为这样的人。试想,如果庄子对人情、世事没有深刻的理解,他又怎么可能公允地对百家学说进行评价?

我倾向于认为,庄子作为顶级思想家,能够在人的七个层次之间自由无碍地穿行:既理解上面的天人、神人、至人,又理解下面的万民、百官、君子,更善于站在圣人的位阶上,合内外之道,沟通内圣与外王两个世界、两个领域、两种指向。

墨子称道曰:昔禹之湮洪水,决江河,而通四夷九州也。名川三百,支川三千,小者无数。

这是庄子转述墨子的话,相当于现在的“文献回顾”引证的原文。“湮洪水”应为“抑洪水”,因为“湮”有“塞”的意思。《尚书·洪范》称:“鲧湮洪水。”这是在强调鲧的严重失误。因为,鲧以“湮”亦即堵塞的方法治洪水,根本不能成功,难免被“殛于羽山”。随后,“禹乃嗣兴”,继续承担治理洪水的任务。在这种情况下,禹不可能重蹈覆辙,再用“塞”的方法治水。

《孟子·滕文公下》有言:“昔者禹抑洪水而天下平,周公兼夷狄驱猛兽而百姓宁,孔子成《春秋》而乱臣贼子惧。……我亦欲正人心,息邪说,距诐行,放淫辞,以承三圣者。岂好辩哉?予不得已也!”(32)朱熹:《四书章句集注》,第277页。在这句话中,孟子把自己当作大禹、周公、孔子的继承人,很有气势,确实有一股浩然正气。这里举出禹、周公、孔子三个人的事迹,至少在孟子看来,都是人类历史上顶尖级的功勋与成就。其中,“禹抑洪水”则是天字第一号伟业。《史记·河渠书》亦称:“禹抑洪水。”(33)司马迁:《史记》,第1405页。再次确认了禹的这一贡献。从孟子到司马迁,这些人所说的“抑洪水”,就是“治洪水”。

让人好奇的是,“大禹治水”作为一个广泛流传、深入人心的典故,到底有无其事?美国学者艾兰(Sarah Allan)写了一篇很有趣的文章,题为《对公元前1920年积石峡洪水与古代中国洪水传说的初步思考》。此文告诉我们,根据吴庆龙及其课题组在《科学》杂志上发表的一篇成果可知:“黄河上游的一次地震导致山体滑坡而形成一个大的堰塞湖。大约在公元前1920年,今青海省积石峡内,湖水上涨,冲破坝体,形成大洪水。洪水漫过黄河大堤,造成罕见的、泛滥的洪涝,甚至导致黄河下游改道。洪水造成的灾难如此巨大,以至深潜在人们的集体记忆中,成为早期文献如《尚书》《史记》记载的有关大禹治水的基础。因为禹是夏朝的创始者,洪水的时间为这个王朝的开端提供了证据。”(34)[美]艾兰:《对公元前1920年积石峡洪水与古代中国洪水传说的初步思考》,《文史哲》2018年第1期,第23页。

无论是吴庆龙还是艾兰,都没有,也不可能直接就确认公元前1920年的积石峡洪水就是大禹治理的那场洪水。但是,这样的研究还是提醒我们,在华夏先民的记忆中,可能确实有一场可怕的洪水。很可能是地震导致山体滑坡,进而形成堰塞湖,最后溃坝,导致了一场极其严重的洪灾。大洪水毁坏了原来的河道,在华夏大地上肆虐,于是,治水成为压倒一切的根本任务。大禹就是承担这一根本任务的圣人。

“决江河”,就是挖掘江河,让洪水顺着预定的河道往下流。“通四夷九州”,“四夷”与“中国”相对。《孟子·梁惠王上》:“王之所大欲可知已。欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”(35)朱熹:《四书章句集注》,第210页。孟子的意思是:让秦国、楚国都来朝称臣,自己身居中国,怀柔四夷,这就是大王的欲望。在这里,“四夷”与“中国”是并称的。“中国”作为一个古老的概念,可能起源于西周初年。1965年,陕西宝鸡出土了一个青铜器,称为“何尊”,上面有“宅兹中国”的字样。据说,这件青铜器是周成王时期的物品。这里的“中国”,主要是指王畿地区,也就是周王室中央政府驻地及其附近地区。这可能是空间范围最小的“中国”。后来,“中国”主要指居于中原的华夏,四夷在华夏的四周。而且,四方的夷人还分别获得了特定的名号,那就是东夷、西戎、北狄、南蛮。《公羊传·僖公四年》称:“南夷与北狄交,中国不绝若线。桓公救中国,而攘夷狄,卒怗荆,以此为王者之事也。”(36)顾馨、徐明校点:《春秋公羊传》,沈阳:辽宁教育出版社,2000年,第42-43页。这里的“北狄”,也被写作“北夷”。由“四夷”彰显的“中国—四夷”或“华夏—四夷”格局,在那个时代是最具基础性的文明秩序,同时也是一个根本的宪制框架。

再看“九州”。这又是一个跟大禹相关联的概念。《尚书·禹贡》称:“禹别九州,随山浚川,任土作贡。”(37)樊东:《尚书译注》,北京:北京联合出版公司,2015年,第21页。这里的九州分别是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。根据《尚书》记载,这九州的边界都是禹划定的。“别”就是划分、划定、界定。大禹真是了不起!这是得花费多长的时间、行走多远的路途、历经多少艰辛,才成完成的宏伟事业!“名川三百”原作“名山三百”,改为“名川三百”可以与后面的“支川三千”更好地对接。这里的三百、三千,都是形容其多,不可能是实指;不大可能具体指出,到底是哪三千支川、哪三百名川。“三百”“三千”的意思是说,大禹疏通了九州范围内的无数大小河流。

禹亲自操橐耜,而九杂天下之川。腓无跋,胫无毛,沐甚雨,栉疾风,置万国。禹大圣也,而形劳天下也如此。

这是具体描绘禹的工作状态。在治水的过程中,大禹亲自操持两种工具:橐与耜。这两种工具到底是什么?相关文献多有讨论。《韩非子·五蠹》:“禹之王天下,身执耒耜,以为民先。”(38)王先慎:《韩非子集解》,第443页。《淮南子·要略》:“禹身执橐垂,以为民先。”(39)何宁:《淮南子集释》,第1459页。高亨解释说,“橐”是装土的袋子,“耜”是松土的锹。这就是说,在治水的过程中,禹用耜松土,用橐装土,把土运到另一个地方去。这种场景中的大禹,相当于建筑工地上的一个小工。

“九杂天下之川”,是说汇聚天下的河流,把天下河流整合成为一个水系。章太炎说:“杂借为集。”高亨说,“九杂”就是“聚汇”,因为“九”有“鸠”的含义。梁启超说:“《论语》‘桓公九合诸侯’,九亦训鸠。”当然,关于这个“九”字,还有其他不同的解释,这里不再逐一引证。

“腓无跋”,可以理解为“脚上不长肉”。“胫无毛”,是说“小腿上不长毛”。“沐甚雨,栉疾风”,相当于现在的成语“栉风沐雨”,但比普通的“栉风沐雨”更辛苦,因为大禹是“沐甚雨,栉疾风”,这里的“甚雨”,相当于天气预报中常说的“大到暴雨”。当然,也有人把“甚雨”解释为“久雨”或“淫雨”,譬如范仲淹《岳阳楼记》称:“若夫霪雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧;薄雾冥冥,虎啸猿啼。”(40)范仲淹:《范仲淹全集》(第一册),北京:中华书局,2020年,第164-165页。这句话很有名,对我们理解“甚雨”很有帮助。“疾风”一词,现在都还在用,譬如“疾风知劲草”。因此,“沐甚雨,栉疾风”的意思是:冒着暴风骤雨,或者是冒着狂风大雨。

“禹大圣也,而形劳天下也如此”一句是说:禹是大圣人,他就是这样为天下人的利益而劳苦其形。“形”就是“身体”。

这句话描述“后世之墨者”。顾实:“此盖墨徒三科之从事科也。”《荀子·富国》:“天下敖然,若烧若焦,墨子虽为之衣褐带索,菽饮水,恶能足之乎?”(42)王先谦:《荀子集解》,第186页。

如果做不到这三点,就不符合禹之道,就不足以称为墨者。

相里勤之弟子,五侯之徒,南方之墨者,苦获、已齿、邓陵子之属,俱诵《墨经》,而倍谲不同,相谓别墨。

这是讲墨子之后的不同流派。

《韩非子·显学》:“自墨子之死也,有相里氏之墨,有相夫氏之墨,有邓陵氏之墨。”(44)王先慎:《韩非子集解》,第456-457页。这就叫“墨离为三”。联系前后文,五侯氏似为相里勤的弟子。如果说,相里勤与五侯氏俱为南方之墨者,那么,苦获、已齿、邓陵子三家应为北方之墨者。他们都遵从《墨经》。“倍谲不同,相谓别墨”,高亨解释:“背谲相反也,相矛盾也。相谓别墨者,言五侯等彼此相诋为墨家别派也。”这就是说,南方的墨者与北方的墨子相互诋毁,甚至北方的苦获、已齿、邓陵子也相互诋毁,都说对方是墨家的别派,自己才是墨家的正宗嫡传。

南派墨者与北派墨者“俱诵《墨经》”,那么,他们这些人到底“诵”些什么经?高亨认为,《墨经》有二解:其一,《墨子》书中的《亲士》《修身》《所染》《法仪》《七患》《辞过》《三辩》七篇称经,其说出于黄震,而宋濂、钱基博从之。其二,《墨子》中的《经上》《经下》二篇称经,而《经说上》《经说下》《大取》《小取》四篇附之,其说出于鲁胜,而毕沅、孙诒让、梁启超、马叙伦从之。高亨认同第二种解释。《墨经》主要就是今天《墨子》书中的《墨经》,以及四篇附论。

关于墨子后学的具体情况,钱穆的《先秦诸子系年》有一篇《墨子弟子通考》,主要述及禽滑厘、高石子、公尚过、耕柱子、魏越、曹公子、胜绰、随巢子、胡非子诸人。

方授楚的《墨学源流》一书,对墨子后学进行了更加全面、更加细致地列举。他把庄子提到的墨子后学称为“庄子时代之墨学”。方授楚也认为,庄子时代的墨子后学可以分为北墨与南墨。其中,南墨主要体现为从相里勤到五侯氏这样一个传授系统,北墨包括苦获、邓陵子、已齿这样一些人。方授楚概括地指出:“墨氏弟子及后学,其国籍可考或得而推测之者,四十人中仅十三人。盖齐人五,楚人四,宋、秦、郑各一人,鲁为墨子生地,可见者亦仅一人。吾前已言之:以墨子之学,既为鲁之政府所不喜,又与儒家相冲突,故不得大行于鲁。墨子晚而见齐太王,并与楚鲁阳文君讨论郑事,其留余二国之时间必甚久,以此从学者特众欤?当墨学盛时,其地理之分布,盖南暨楚越,北及燕赵,东盛齐鲁,西被秦国,四方莫不有墨者。《孟子》称其方盈天下,《韩子》称曰显学,吕氏称曰弟子充满天下。岂虚语哉!”(45)方授楚:《墨学源流》,北京:商务印书馆,2015年,第154-155页。

以坚白同异之辩相訾,以觭偶不仵之辞相应,以巨子为圣人。

这里继续说墨子后学。

梁启超:“此文盖举当时常用之三个辩论题为例,一坚白问题,二同异问题,三奇偶问题。此三问题为战国中叶以后学者所最乐道,而其源皆出《墨经》。《经上》云:‘坚白不相外也。’《经下》云:‘不坚白,说在无久与宇。坚白,说在因。’《经说下》:‘无坚得白,必相盈也。’此《墨经》中之坚白说也。……后世之墨者,罕复厝意于节用非攻诸教理,但摭拾《墨经》中此类问题以相訾嗷,以致倍谲不同。此为墨学末流第一种流弊。”梁说甚是。

墨子后学“以坚白同异之辩相訾”,就是以坚、白、同、异为主题,相互辩论,相互责难。关于“坚白”,《墨子·经上》:“坚白,不相外也。”(46)陈孟麟:《墨辩逻辑学》,济南:齐鲁书社,1983年,第174页。对于一块白石头来说,它是坚硬的,也是白色的,坚硬与白色不可分。高亨说:“此墨辩坚白之说,名家离坚白,以为坚中无白,白中无坚。墨者反之。”名家试图把坚硬与白色分开,这就是所谓的“离坚白”。此外还有“合同异”。但是,墨家认为“坚白”不可分,“同异”可以离。在这样的问题上,名家与墨家是对立的。譬如,惠施的名言是:“天与地卑,山与泽平。”《墨子·经上》称:“同:异而俱于之,一也。”(47)陈孟麟:《墨辩逻辑学》,第158页。

“以奇偶不仵之辞相应”,“仵”,等同之意。这也是一个逻辑问题。高亨:“名词之单数复数,西文字形有别,中文字形无别,而墨学则已论及之。《墨子·小取》:‘一马,马也。二马,马也。马四足者,一马而四足也,非两马而四足也。马或白也,二马而或白也,非一马而或白。’此即单数复数之辨,亦即觭偶不伍之说也。”

“以巨子为圣人”是墨家特有的制度。

梁启超:“墨子有‘巨子’以统辖信徒,颇类罗马教之法皇,又类喇嘛教之达赖或班禅,制度极为诡异。其钜子姓名见于故书者有三:一孟胜,二田襄子,俱见《吕氏春秋·上德篇》;三腹,见《吕氏春秋·去私篇》。据庄子此文,知当时对于钜子之传继有纷争不决事,亦与基督教史上法皇传统之争相似矣。此为墨学末流第二种流弊。”

马叙伦:“巨子盖是执墨家之法者。”

钱基博:“墨家号其道理成者为钜子,若儒家之硕儒;钜子为墨家之所宗,如儒者之‘群言淆乱衷诸圣’也。”(48)钱基博:《读〈庄子·天下篇〉疏记》,张丰乾编:《〈庄子·天下篇〉注疏四种》,第112页。本文所引钱基博关于墨禽之学的评论,均见该书第112-113页,以下不再注明出处。

高亨:“墨家有宗教性质,巨子类似教主。墨者巨子可考者有孟胜、田襄子、腹,并见《吕氏春秋》。”

谭戒甫:“殆谓墨者以巨子为有道术之圣人也。”

诸说皆是。《吕氏春秋·上德》记载了墨家巨子的形象:“墨者钜子孟胜,善荆之阳城君。阳城君令守于国,毁璜以为符,约曰:‘符合听之。’荆王薨,群臣攻吴起,兵于丧所,阳城君与焉,荆罪之。阳城君走,荆收其国。孟胜曰:‘受人之国,与之有符,今不见符,而力不能禁,不能死,不可。’其弟子徐弱谏孟胜曰:‘死而有益阳城君,死之可矣。无益也,而绝墨者于世,不可。’孟胜曰:‘不然。吾于阳城君也,非师则友也,非友则臣也,不死,自今以来,求严师必不于墨者矣,求贤友必不于墨者矣,求良臣必不于墨者矣。死之,所以行墨者之义,而继其业者也。我将属钜子于宋之田襄子。田襄子,贤者也,何患墨者之绝世也!’徐弱曰:‘若夫子之言,弱请先死以除路。’还殁头前于孟胜。因使二人传钜子于田襄子。孟胜死,弟子死之者百八十。三人以致令于田襄子,欲反死孟胜于荆。田襄子止之曰:‘孟子已传钜子于我矣,当听。’遂反死之。墨者以为不听钜子不察,严罚厚赏不足以致此。”(49)许维遹:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年,第521-522页。

这段话主要讲了两个墨家巨子,即孟胜与田襄子。墨家的巨子制度,由此可见一斑。

皆愿为之尸,冀得为其后世,至今不决。

此处的“尸”,多释为“主”。依此,似乎可以解释为:都愿意以巨子为首领。但是,高亨认为:“尸疑当为死,皆愿为之死谓皆愿为巨子而死,若百八十三人为孟胜而死是也。能殉义而后见重于世,其后世乃昌,故曰冀得为其后世。孟胜所云‘死之所以行墨者之义而继其业也’。是其义也。”

关于“至今不决”,高亨认为,诸家多解作别墨之争不决,但是,“决”可以解释为绝。“至今不决”应解为:“墨者之巨子相传,至今不绝也。”高说为是。因而,这句话是说:墨者都愿意把巨子奉为自己的首领,都希望墨家的事业兴旺于后世,所以巨子相传,至今不绝。

“巨子相传”作为一种制度化的安排,可以代表首领更迭制度的一种类型。一方面,它不同于以嫡子或嫡长子继承为核心的君主世袭制度,因为前后两任“巨子”之间,通常没有血缘关系。君主世袭,血缘是最为关键的因素。但是,“巨子相传”,能力、声望方面的因素可能最为关键。另一方面,它与宗教领袖的更迭有一定的可比性,而且有更多的相似性。虽然因为文献难征,“巨子相传”制度的细节很难给予清晰的描绘,但由这样的相似性,可以从一个特殊的角度理解墨家较之于其他各家所特定的宗教性质。

墨翟、禽滑厘之意则是,其行则非也。

对此钱基博分析曰:“墨翟‘以绳墨自矫而备世之争’,其权略足以持危应变,而所学该综道艺,洞究象数之微。此庄生所以甚非其行而卒是其意。”

再看《荀子·富国》中的评论:“我以墨子之非乐也,则使天下乱;墨子之节用也,则使天下贫,非将堕之也,说不免焉。墨子大有天下,小有一国,将蹙然衣粗食恶,忧戚而非乐。若是则瘠,瘠则不足欲,不足欲则赏不行。墨子大有天下,小有一国,将少人徒,省官职,上功劳苦,与百姓均事业,齐功劳。若是则不威,不威则罚不行。赏不行,则贤者不可得而进也;罚不行,则不肖者不可得而退也。贤者不可得而进也,不肖者不可得而退也,则能不能不可得而官也。若是则万物失宜,事变失应,上失天时,下失地利,中失人和,天下敖然,若烧若焦。墨子虽为之衣褐带索,菽饮水,恶能足之乎?既以伐其本,竭其原,而焦天下矣。”(50)王先谦:《荀子集解》,第185-186页。荀子的这些批评,代表了先秦诸子对墨子、墨家的一种态度。

这句话是说,墨子、禽子的想法在理论上是可以成立的,但在实践中是行不通的。

墨、禽的这种评论,让人们想起康德在1793年写成的名篇《论通常的说法:这在理论上可能是正确的,但在实践上是行不通的》。根据康德之意,这个问题的关键在于:如何理解“理论”与“实践”。正如他在这篇长文的开端所言:“如果实践的规律被设想为某种普遍性的原则,并且是从必然会影响到它们运用的大量条件之中抽象出来的,那么我们就把这种规律的总体本身称之为理论。反过来,却并非每种活动都叫作实践,而是只有其目的的实现被设想为某种普遍规划过程的原则之后果的,才叫作实践。”(51)[德]康德著,何兆武译:《历史理性批判文集》,北京:商务印书馆,1997年,第164页。

将使后世之墨者,必自苦以腓无跋,胫无毛,相进而已矣。

这句话的关键是“相进”一词。

顾实:“进借为尽。伪《列子·黄帝篇》曰:‘黄帝竭聪明,进智力。’《天瑞篇》注曰:‘进当为尽’,是其证也。故相进者,犹言相尽也,相尽而已矣者,皆极尽而无余也。”依此,这句话是说,将使以后的墨者必然“以自苦为极”,弄得脚上无肉,腿上无毛,无一例外。看来,这几乎就是一种以“自苦”为教义的宗教,所有的墨者都以“自苦”自我折磨。

以“自苦”作为追求,是否可能?英国哲人边沁在《道德与立法原理导论》第一章开篇即写道:“自然把人类置于两位主公——快乐和痛苦——的主宰之下。”(52)[英]边沁著,时殷弘译:《道德与立法原理导论》,北京:商务印书馆,2011年,第58页。这就是说,人的本性是避苦求乐,人人喜欢乐,人人躲避苦。那么,自找苦吃的墨学教义,为什么能够吸引追随者?这是一种什么样的逻辑关系?这种选择背后的因果关系如何理解?

且说1988年,汪曾祺为他的《汪曾祺小说选》写了一篇序言,题为《自报家门》,其中写到他的少年经历:“从我家到小学要经过一条大街,一条曲曲弯弯的巷子。我放学回家喜欢东看看,西看看,看看那些店铺、手工作坊、布店、酱园、杂货店、爆仗店、烧饼店、卖石灰麻刀的铺子、染坊……我到银匠店去看银匠在一个模子上錾出一个小罗汉,到竹器厂看师傅怎样把一根竹竿做成筢草的筢子,到车匠店看车匠用硬木车旋出各种形状的器物,看灯笼铺糊灯笼……百看不厌。有人问我是怎样成为一个作家的,我说这跟我从小喜欢东看看西看看有关。这些店铺、这些手艺人使我深受感动,使我闻嗅到一种辛苦、笃实、轻甜、微苦的生活气息。”(53)汪曾祺:《汪曾祺全集》(第五册),北京:人民文学出版社,2018年,第105页。

汪曾祺的这段话之所以让我印象深刻,就是因为最后这一句:“辛苦、笃实、轻甜、微苦的生活气息。”这种生活气息支撑了汪曾祺的文艺美学。这种生活气息的美,也许就在这四个词八个字中。值得注意的是,这八个字里,“苦”字出现了两次。汪曾祺的语言是很有魅力的,在四个词八个字里,“苦”字居然重复出现,按照我的理解,这其实是应当避免的。但是,这八个字如此排列,“苦”字两次出现,表明有魅力的生活气息是苦的,其中虽有轻甜,但更有微苦,甚至是辛苦。

在大量的文艺作品中,我们可以看到两种美:苦之美与甜之美。由苦涩滋生出来的美很深刻,由甜腻滋生出来的美很浮泛。“国家幸诗家幸”,还有“苦难美学”,以及“悲剧美学”,诸如此类的论题,都可以从一些特殊的角度揭示出“墨者自苦”的发生学原理。

乱之上也,治之下也。

如何理解这句话?为什么后世墨者“以自苦为极”,就会导致“乱之上,治之下”的后果?

梁启超:“谓遵此道以行,是乱之于上而欲求治之于下,必不可得之数矣。”

顾实:“乱之上治之下者,言其乱多治少也。”似不太切。

钱基博:“庄生之道,在贵身任生,以无为而治;面见墨者之教,劳形勤生,以自苦为极;‘反天下之心,天下不堪’,行拂乱其所为而已矣!故曰‘乱之上也。’郭象注:‘乱莫大于逆物而伤性也。’使用墨者之教而获有治焉?终以‘逆物伤性’而不得跻无为之上治也!故曰‘治之下也。’”

钱说是以庄子之道为依据,来评价墨子之道。墨子之道主要在于“劳形勤生”“以自苦为极”,确实不同于天下普通人的想法,但由此宣称墨家教义会导致“乱之上”,似乎还不能够让人信服。另外,认为墨家教义“逆物而伤性”,不符合“无为之上治”,就会导致“治之下”,似乎也有些勉强。顾、钱两种解释,似乎都没有对“上”与“下”的含义做出足够的回应。

高亨:“在乱世,其人为上品,其道为上乘,在治世,其人为下品,以道为下乘。”这是说墨子或“后世之墨者”这些人,在乱世是上品之人;他们秉持的墨家之道,在乱世是上乘之道。他们这些人,在治世是下品之人;他们秉持的墨家之道,在治世是下乘之道。换言之,乱世需要墨者,治世排斥墨者。高说值得参考。

比较、借鉴以上诸说,“乱之上,治之下”可以理解为:墨、禽之道,在乱世是上乘之道。墨、禽之世,本来就是一个乱世,是天下大乱之后的世界,是礼乐文明秩序解体之后的世界。在这种乱世背景下,墨、禽提倡兼爱,“自苦”以救世人,具有相当大的号召力,因此是上乘的人物,代表了上乘的教义。这样的解释也能够为庄子时代的社会状况、学术思想格局所印证。后来,随着汉代大一统帝国的建立,国家治理、天下治理重新趋于有序,新的文明秩序重新建立起来。而且,这种文明秩序在董仲舒等人的理论中还得到了比较合理的论证,社会重新回归治世,墨学也就逐渐式微了。揣摩庄子的意思,或许是指:在治世,墨者是下乘的人物,墨学是下乘的教义。而且,“治之下也”也可以为汉代以后的墨学命运所证实。这就是“乱之上,治之下”。

针对墨者、墨学所说的“乱之上,治之下”,庄子确实描述了一种颇具规律性的现象。背后的原因还可以做进一步的分析。从根本上说,墨子是草根阶层的代表,墨学是代表草根阶层的学说。当国家顾不上回应草根阶层的需要之际,当国家作为公共机构的角色丧失之际,他们就会站出来,为草根阶层说话。他们要求王公大人们兼爱、非攻、非乐,以此可以减轻草根阶层的负担。墨者“以自苦为极”,其实是一个草根阶层苦难的象征。近现代很多人都说墨家具有比较浓厚的宗教性质,这是有道理的。宗教的兴起,都与社会失序导致的苦难有关。苦难越深重,对宗教的需求就越强烈。马克思说:“宗教里的苦难既是现实的苦难的表现,又是对这种现实的苦难的抗议。宗教是被压迫生灵的叹息,是无情世界的情感,正像它是无精神活力的制度的精神一样。宗教是人民的鸦片。”(54)中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯文集》(第一卷),北京:人民出版社,2009年,第4页。马克思的这句名言,颇能说明这种现象。

汉朝初建,以黄老之道治天下,汉朝政府推行休养生息的政策,草根阶层的生存环境有所改善,墨者及墨学的号召力就减弱了。当然,我们也不能说,在治世他们就是下乘的人与道;我们只能说,在接近治世的背景下,墨者及墨学的空间相对较小。但毕竟还是有一些空间,他们中的一些人转身变成了游侠。他们仗剑走天涯,在一些帝力所不及的地方,救济弱者,匡扶正义。现代流行的武侠小说中那些具有正面形象的武林高手,就可以看作是先秦墨者的“转世灵童”。

稍作延伸,我们还可以看到,“乱之上,治之下”作为一个特点、一种规律,既可以描绘墨家,也可以描述法家。法家在先秦时代,特别是在战国时代,几乎成为一些国家的官方意识形态。特别是在秦国这样的国家,法家思想堪称其指导思想。法家思想可以说是秦国、秦政的灵魂,秦国、秦政可以说是法家思想的肉身。在那个时代,法家人物也是很多国家的实际主政者。因此,乱世中的法家是被推崇的人物与学说。但是,汉代以后,政治秩序与社会秩序逐渐得到了较好地调适,逐渐显示出治世的景象,贾谊的《过秦论》风靡一时。法家的思想学说就像墨家一样,很快在主流意识形态中隐退了。

直到清代末年,随着国家再次被拖入一个“新战国时代”,社会上不仅出现了一股新法家思潮,墨学也在沉寂了两千年之后,再次复兴。这也说明,法家与墨家在某些方面具有一定的共性(当然也有很大的差别,这里不再展开分析)。庄子所说的“乱之上也,治之下也”,或许可以反映墨、法两家的一些共性。

虽然,墨子真天下之好也,将求之不得也,虽枯槁不舍也。

这是对墨子的正面肯定。

关于“真天下之好”,谭戒甫:“盖即此所谓真天下是爱好也。将求之不得也二句,盖谓墨子好天下之心其挚;如求其志不得,虽枯槁不舍也。枯槁,亦即摩顶放踵之意。”好就是爱,对于墨子来说,就是兼爱。墨子确实爱天下,诚心寻求、建立一个兼爱的天下,即使形容枯槁,也不舍弃。

马叙伦:“求字当读为救。《周礼·大司徒》:‘正日景以求地中。’注:‘故书求为救。’杜子春云:‘当为求。’是求、救古书相通之证。‘舍’借为‘释’。《乡饮酒礼》:‘主人释服。’注:‘古文释作舍’,是其例证。《说文》:‘释,解也。’”按照马说,墨子对天下人怀有真挚的爱,立志救天下,救之不得,即使形容枯槁也不放弃。

梁启超:“言墨子真天下绝可爱之人物,其积极迈往之精神,百折不挠也。”

顾实认为,“真天下之好”,“又赞言其为好人也。《郑风》之诗曰:‘缁衣之好兮’,则此天下之好者,正是赞言其为天下之美好者也。俞樾曰:‘谓其真好天下也,即所谓墨子兼爱也。’俞说非也。求之不得者,求好而不得也。求好而不得,虽枯槁不舍。”按照顾说,墨子真是天下的好人,他求好不得,虽枯槁不舍。不过,顾说也需要“加字解经”。因为“求好不得”,似乎过于笼统。

墨子“求好”是什么意思,是墨子寻求自身的美好?还是寻求一个美好的天下?当然,我们也可以含含糊糊地说,他就是“求好”。

才士也夫。

这是庄子对墨子的总结性评价。我们读《史记》,可以看到太史公在每一篇的末尾都要写上一段,题为“太史公曰”。写《汉书》的班固,则代之以“赞曰”。庄子在评说了墨、禽的道术之后,虽然没有写一个“庄周曰”为之总结,此处的“才士也夫”,大致相当于这个意思。

那么,庄子为什么把墨子称作才士?才士是什么意思?墨子是一个什么样的才士?

谭戒甫:“殆轻视之词。前云‘恐其不可以为圣人之道’,又云‘其去王也远矣’,意谓王固不足,复何论夫圣人,故此仅以才士目之。”

顾实:“评赞之曰‘才士’者,《盗跖篇》称:‘圣人才士之行’,是才士者,圣人之次也。然《人间世篇》曰:‘螳螂怒其臂,以当车辙,不知其不胜任也,是其才之美者也。’盖才士者,才美而未得道者之称也。”按照顾说,才士是一个与圣人相关联的称号,圣人高于才士,圣人之下是才士。墨子属于虽有才但未得道之士,所以称之为才士。这样的看法,也许可以反映庄子的立场。

以上是《天下篇》关于墨子、墨家的基本看法。作为对照,我们可以看看《汉书·艺文志》对墨家的解释:“墨家者流,盖出于清庙之守。茅屋采椽,是以贵俭;养三老五更,是以兼爱;选士大射,是以上贤;宗祀严父,是以右鬼;顺四时而行,是以非命;以孝视天下,是以上同;此其所长也。及蔽者为之,见俭之利,因以非礼,推兼爱之意,而不知别亲疏。”(55)班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1738页。关于“清庙”,《左传·桓公二年》有言:“是以清庙茅屋,大路越席,大羹不致,粢食不凿,昭其俭也。”(56)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,1990年,第86页。这就是说,墨家的节用、贵俭、兼爱、尚贤、非命,都是“职业伦理”或“职业思维”的产物。清庙就是太庙,清庙顶上盖茅草,以示简朴。

认为墨家源于“清庙之守”,这一看法主要出自刘向、刘歆父子,流传开去影响很大。但是,《天下篇》或庄子,并没有把墨、禽之道与“清庙之守”结合起来。这或许可以说明,在庄子时代,或者在《天下篇》的创作时代,墨家源于清庙之守的说法尚不流行,至少没有得到庄子的认同。