装配式结构科研成果转化为高职建筑教学资源的创新研究

2024-02-18莫民静刘强

莫民静 刘强

[摘 要] 目前,我国缺乏装配式建筑专业人才,高职院校肩负着培养具有实践性、操作性、创新性的综合型技术性人才的任务。装配式的科研成果转化为教学资源,符合职业教育特色,彰显国家科教融汇的战略,提出了创新人才培养思路,建设多元化课程,紧密结合“岗课赛证”教育方案,发挥教师教学与科研能动作用,拉动科研成果转化为教学资源的内循环等构建路径。

[关 键 词] 装配式结构;科研成果转化;高职建筑;教学资源

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)01-0073-04

从“十三五”规划至“十四五”规划,发展装配式建筑成为我国建筑业发展的主题,装配式建筑的科学研究和应用在各大研究院所、企业、高校等单位引起了高度重视。这种现代化的生产模式,即利用建筑信息模型设计和碰撞研究,在工厂模块化生产,在施工现场快速拼装,体现了建筑业工业化、智能化和绿色化的深度融合,装配式科研成果的推广和使用必然是發展趋势。

一、推广装配式科研成果转化为高职建筑教学资源的必要性

(一)装配式建筑人才培养践行的需求

科教融汇是近年来提出的发展新方向,党的二十大报告指出“科教融汇是提高高等教育质量的重要途径”[1]。曾天山等人认为职业教育的发展是通过科技力量推动职业教育创新发展[2]。颜彦认为科教融汇是职业教育新兴的理论探索,重视培养高素质创新型人才[3]。装配式建筑的研究是在数字化的基础上,采用“互联网+”的形式进行设计、生产、施工和后期管理的统筹,在满足安全的基础上实现快捷、集成、多元化、绿色节能等生产模式。现阶段,我国缺乏装配式建筑人才,很多高职院校的装配式人才培养理念还处于摸索阶段,装配式建筑的研究和应用成果较少,造成教育与专业岗位不对接的状态。

(二)当前高职院校课程设置与行业发展脱钩

现阶段大部分高职院校都是按照“2+1”的培养模式,即两年在校学习,一年在外实习。整个三年的培养课时大概控制在2730课时左右,学分约150个学时,其中,大一主要学习公共基础模块,学分大概占整个培养学时的28%;大二主要学习专业课程和实训课程,学分占比59%;大三在校外实习完成相应学时,占比13%。以我校建筑工程技术专业装配式方向为例,装配式的课程只有一门理论课程和一门实训课程。学生通过校内短暂的学习,只是大概了解了装配式构件的一些施工工艺和常规的实训基础,对于装配式建筑识图、关键构件拼接技术、施工现场管理和施工图预算等核心知识不熟悉,不具备企业装配式建筑人才需要的岗位能力水平。

(三)政策文件的解读和发展的需求

装配式建筑主要的结构类型有木结构、装配式钢筋混凝土结构和钢结构,装配式混凝土结构和钢结构应用较广泛,主要是这两种结构类型强度大、耐用、结构灵活,能够满足高层建筑和复杂建筑的结构布置。基于人口居住数量增大,传统的建筑施工难度大、工期长、劳动量大、环境污染严重等因素难以满足时代的需求。西方发达国家使用装配式建筑较早,有些国家甚至推行使用了130多年,盛行于20世纪70年代,这些国家对于装配式的集成化设计、模块化生产、智能化拼接等在各类型建筑中的研究技术较成熟,有些结构体系的装配率达到80%以上。我国20世纪五六十年代引进苏联的装配式建筑技术,由于我国当时经济落后、人才紧缺,对于技术研究发展后劲不足,这类型建筑的使用范围狭窄,使用功能不强,20世纪80年代后期停止使用预制板建筑,现浇钢筋混凝土结构进入了兴盛时期。随着我国劳动力人口老龄化的剧增和生态能源战略的发展需求,2016年,我国颁布了一列类文件来推进装配式建筑的发展和研究,如表1所示。

装配式建筑的发展是我国建造业转变升级生产模式的重要特征,实际工程项目研究表明,装配式建筑可以缩短工期50%以上,节约人工20%~30%,降低建筑生命周期碳排放量40%以上,减少70%以上建筑垃圾,而且装配式建筑在抗震、防水、隔音降噪等方面具有良好的效果,满足规范使用要求。我国已经认定30个城市和195家企业作为第一批装配式建筑示范城市和产业基地,带动了设计、施工、生产、维护运营等全产业链的发展。

二、构建装配式科研成果转化为高职建筑教学资源创新路径

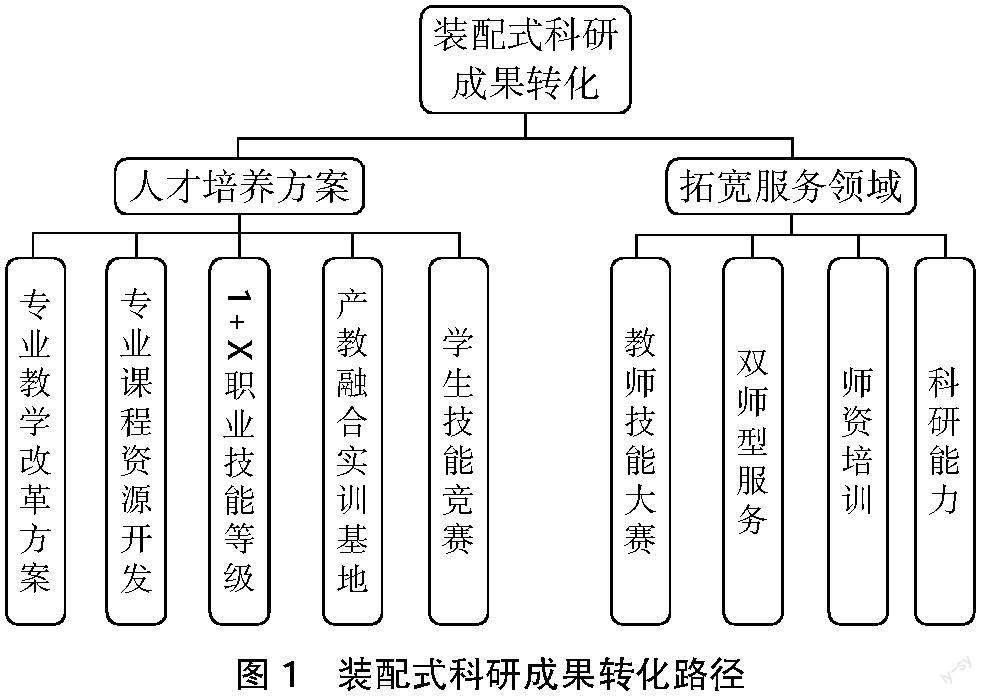

搭上职业教育发展的快车,我们要明确培养什么样的人才。装配式建筑技术人员需要掌握装配式构件识图与构造、施工技术、施工管理和计量与计价等专业技能,能从事新型建造模式且具有良好职业素养的实用型人才。如图1所示,首先,修订好人才培养方案,建设人才培养新思路。其次,要做好精准育人的四个对接,即专业与产业、课程与岗位、课程内容与岗位标准、教学过程与生产[4]。在培养过程中,拓宽服务区域,学生通过参与职业技能比赛,提升创新技术水平;创举教师创新团队建设成果,教师具有“能进企业能上课堂”的能力,创造机制条件鼓励教师提升科研水平。

(一)创新人才培养思路

据住建部统计,2016年,我国新开工装配式建筑面积为1.14亿m2,2022年,我国新开工装配式建筑面积为8.38亿m2,装配式建筑发展迅速,装配式建筑专业人才的需求量加大。因此,根据国家政策、装配式建筑行业的发展、企业新技术、高校的实际水平,探索新的人才培养思路,文章构建了具有可实践性的装配式人才培养方案的实施构架“14561”。

1.“1”是指定向培养装配式建筑岗位人才

装配式建筑专业对接的工作岗位有装配式构件生产员、装配式建筑施工员、装配式建筑安全员、装配式建筑监理员、装配式建筑预算员、装配式建筑资料员等岗位,需要掌握装配式施工构件识图与构造、生产工艺、施工技术和计量与计价方式等专业知识。装配式建筑使用的规范、技术标准和验收程序与普通建筑不一样,要根据装配式建筑岗位的要求进行定向调整和培养。采取多元化的人才培养模式,聘请企业导师、能工巧匠、行业专家进入校园参与课程培训,提供“面对面交流”,开展专业前沿课程介绍,唤起学生学习内在动机。关于实训课程、毕业设计、顶岗实习等环节要结合实际工程案例开展,参照企业考核标准评定学生成绩。教材、学习平台、实训材料等要与企业合作开发,改善教学条件和提高操作水平。

2.“4”是四个学习环节

课程内容的设置除了要参照岗位标准,还要根据学情调整课程方案,生源主要有三部分:一部分来自普招,该部分学生参加了高考,具有较强的思维能力;另一部分来自单招,这部分考生参加的是学校的自主考试,学习能力比普招生能力较弱;还有一部分是对口专业的考生,这部分学生主要来自中职学校,学习了基本的专业基础知识。考虑到学生在校时间短、岗位专业技能需求高等特点,在校两年的学习时间主要包括四个环节培养,即装配式构件识图、构件生产环节、构件安装环节、构件预算环节。根据每个班学生的生源不同,授课教师适当改变教学策略,启发学生主动了解装配式建筑的技术要求,内化自我的知识框架体系。

3.“5”是五个方面的基本能力

学生要具备五个方面的基本能力,即装配式建筑识图与制图能力、装配式构件生产工艺及工厂管理能力、装配式构件施工技术及现场管理能力、装配式构件资料管理能力、装配式构件计量与计价能力。装配式技术与管理类的专业课程可以采取企业导师+校内教师的方式合理分配课时,理论环节由校内教师授课,实践课时由企业教师指导,增加实操环节,利用校内实训基地和校外实训基地培养立地式的岗位技能。

4.“6”是六个教学步骤

开展教学步骤要结合课程标准选定国家正规的出版教材,由浅入深,循序渐进,内容包括装配式建筑构造与识图、装配式建筑法律法规、装配式建筑生产工艺、装配式建筑施工技术、装配式建筑工程资料管理、装配式建筑计量与计价六个教学步骤。

5.“1”是指装配式建筑实训基地

实训的目的就是把知识整合,根据任务要求可以灵活采取观察、试验、组装等方式,了解装配式建筑施工工艺。装配式实训基地应包含三个区域:第一个区域是装配式构件智慧工厂体验区,该区拥有AI视觉技术、3D扫描技术、自动控制技术等智慧手段,采用机器人编程,自动播放关于装配式构件生产过程的视频;第二个区域是装配式建筑生产虚拟仿真教学系统,学生按照实训任务书完成叠合板、剪力墙、框架柱、梁框架、楼梯等主要构件的放线、安装、节点拼接、节点混凝土浇筑等过程,真实体验构件生产过程和施工现场安装技术;第三个区域是搭建构件制作实训区,学生根据任务书完成构件钢筋制作、模具组装、预留预埋构件及质量验收等环节。

(二)多元化课程建设方案

课程方案建设要根据人才培养方案多元化开展[5],装配式建筑人才要具备扎实的专业知识、吃苦耐劳的品质、精益求精的工匠精神、熟悉信息化管理等综合能力。主要核心课程有装配式建筑构造与识图、装配式建筑生产工艺、装配式建筑施工技术、装配式建筑资料管理和装配式建筑计量与计价等,每门课程要根据课程标准设置好教学步骤,在单元教学中制定使用的教具种类和数量、模拟仿真教学任务和需要掌握的知识程度,采取多元化的考核制度。

(三)融合“岗课赛证”方案

重构装配式建筑专业方向的“岗课赛证”深度融合[6],首先要明確装配式建筑岗位需求,把装配式建筑新的技术、标准、工艺、创新以及对技术人才的素养等要求融入课程方案和实施中。其次要根据专业群与产业链对接,根据人才培养方案制定课程标准,每门课程定好课程负责人,并对课程授课效果实施考核制度;各模块的教学标准对接考证内容和职业比赛项目。如专业基础模块包含装配式构造与识图、装配式建筑施工工艺、建筑CAD和BIM建模等课程,该模块对应的比赛是建筑工程识图大赛,对接的技能证书是“建筑工程识图”和“建筑信息模式BIM”等,教师要以“三统一”的模式讲授课程,即统一备课、统一标准、统一方案,把职业竞赛和岗位证书的知识内容贯穿到课程授课中,形成“岗课赛证”的融合和知识的延伸。

(四)拓宽服务区域

装配式科研成果转化为教学资源,利于学校与企业和行业的共识互通,准确定位人才培养方案,开发专业课程资源,促进职业院校教师专业成长,提高科研能力。课程建设过程中,教师与企业对接,参与工程项目的技术研究,提升教师的专业技术能力;教师通过模块化的教学,加强了合作能力,有利于组建专业教师团队,共同打造职业教师技能比赛项目;装配式构件成果转化形成典型案例,激发教师探讨课题研究,提高教师的科学研究水平;教师在组织“岗课赛证”课程融合的同时,具备了师资培训能力,可以对外服务有需要的企业和机构,提升社会服务能力。

三、拉动科研成果转化为教学资源的内循环

(一)定位角色

高职院校的定位,要注重实用性技术的传授,重视实践性和操作性的突破,在实践中改进和创新技术。装配式科技成果转化为教学资源的案例可以辐射到其他领域,如电子信息、机械指导、汽车工程等领域,成果转化为教学资源,师生受益。

(二)政策制度和配套措施

把科研成果转化为学校的教学资源,这需要建立完善的鼓励措施和推行机制,需要企业与学校沟通,改革创新人事、财务、科研等部门的制度,把项目、专利、技术和产品转化利用。如装配式科研成果转化为教学资源,需要建立实训基地,需要购买先进的技术设备和实验材料,还要请信息公司搭建资源平台,但整个投入耗资巨大。综合考虑成果转化对于职业教育的显著效果,高职院校应大胆寻求政府、企业、行业和社会的帮助,增加教学配套实施。

高职院校教师队伍一般多层次化,部分教师来自企业,他们具有丰富的企业经验,熟悉工程技术的应用,在企业或校内申报了科研项目,但科技成果转化的应用较少。一是由于学校经费不足,缺乏试验设备和调研经费,教师难以开展诸如国家自然基金类的科研项目或高端的科学创新技术改良。二是学校对于教师的科技成果转化不够重视,对于项目的专利授权、软著、项目成果不予利用和推广。三是教师本身对于科研成果转化的作用不强。一些教师做项目的目的是为了通过学校的考核、评职称或者晋升,没有发挥高校教师引领学术研究的作用。专业研究的本质是为了创新和应用,高校教师应该发挥模范带头作用,具备“双师型”功能性作用,在校能引导学生勇于实验和创新,在行业能带动企业技术革新。

(三)组建科研成果转化团队

组建创新团队是实现科研成果转化为教学资源的重要条件,任务包含前期编制任务、中期任务实施、后期量化考核三部分。前期编制任务包括修订人才培养方案、编制课程标准、编制“岗课赛证”实施方案、搭建教学资源平台、打造实训基地等工作内容,该部分分模块进行,各任务负责人需要同时了解整个项目的运行;中期任务实施,在教学过程中,各课程负责人负责课程效果的监督和优化,及时更新该模块的企业技术和理论创新;后期量化考核部分,专业负责人对整个团队建设进行考核评估,将在授课过程中引用的教具、模型、材料、实训平台的使用情况以及学生参与比赛和考证取得的成绩作为参考依据,促进专业建设的发展。

(四)合理依托第三方科研成果转化服务机构

第三方科研成果转化服务机构,对于前期项目的评估、审核、立项等流程具有引导性作用;对于中期项目的实施开发、平台建设、技术应用等环节具有指导性作用;对于后期项目的更新、技术研发、设备维修、企业对接等方面提供服务。总之,第三方科研成果转化可以加快项目的推进和实施,并能提供专业的服务和跟踪指导。

四、结束语

探索职业教育发展的道路,创新人才培养思路是关键,专业发展建设要结合政策、岗位、行业等方面需求;把科学研究成果融入课程和课堂是目的,是贯彻“科教融汇”的举措。学校与企业要加强合作與交流,在人才培养、教学资源、服务平台等方面共建共享,实行多元化教学,促进职业教育高质量发展。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-16(1).

[2]曾天山,陆宇正.科研赋能:职业教育科教融汇的实践现状与事业展望:2022年职业教育国家级教学成果奖“科教融汇”主题获奖成果分析[J].中国职业技术教育,2023(25):65-71.

[3]颜彦.科教融汇视域下现场工程师培养的理论内涵与路径选择[J].中国职业技术教育,2023(18):56-62.

[4]高丽华.职业院校课程设置匹配就业岗位素质结构研究[J].河北职业教育,2022,6(4):94-101.

[5]莫晓霏,朱新亮,杜玉红.高职技术产业人才培养多元化创新[J].产业与科技论坛,2022,21(20):263-264.

[6]贾海艳,刘晓敏.基于模块化教学的专业群人才培养模式改革研究:以建筑钢结构技术专业群为例[J].长江工程职业技术学院学报,2023,40(3):40-43.