新中国成立前中国共产党对外出版工作经验与启示

2024-02-18陆玥陆高峰

陆玥 陆高峰

【摘要】在革命战争年代,利用图书报刊传播党的政治主张,具有灵活性、便利性、长效性等特点,是在全球范围内最大限度争取国际社会支持的重要手段。建党前后,中国共产党的对外出版工作主要采取国内办、海外销和海外办、海外销两种模式。抗日战争和解放战争期间,中国共产党为打破敌人封锁,对外出版的主战场移至海外,对外出版手段更加丰富多样。新中国成立前对外出版工作在有意无意间,较为巧妙地利用地方、空间等媒介地理因素,在对外宣传中实现了“天地人媒”的良好互動与和谐平衡。具体表现为:抢占海内外对外出版地理空间有利条件,提高对外出版的“衢地”效应;借“地方的体温”,唤起海外华人的地方感,发挥乡情、亲情的情感纽带作用等。这些历史经验在当下仍具有重要的时代价值和现实借鉴意义。

【关键词】中国共产党 对外出版 媒介地理 地方感 恋地情结

【中图分类号】G230 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)1-100-10

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.1.013

做好对外出版工作是利用图书报刊在全球范围内传播党的政治主张,最大限度争取国际社会支持的重要手段。在建党前后和新中国成立前,广播电视等信息技术尚不发达,传播手段受到诸多限制,利用报刊图书出版的灵活性、便利性和信息传播的长效性等特点,可以最小的成本,在国际社会传播党的声音,报道革命进展,澄清事实真相,从而在更大范围内赢得人心,获取更大程度的国际物资和道义支持。

一、建党前后报刊图书对外出版宣传模式

受俄国十月革命影响,中国共产党在创立初期,就十分重视对外宣传,重视争取国际同盟的支持。建党前后,由于受政治社会环境、自身物资条件和媒介技术发展限制,报刊、图书出版成为最主要的对外传播手段。早期以对外宣传为目的的对外出版主要有两种渠道:一是将国内创办的期刊,通过海外销售渠道分销到海外;二是通过中国共产党和共产国际设立在海外的组织,直接在国外创办报刊,以此实现将自己的政治主张传播到国外之目的。

1. 国内创办、海外分销邮寄的传统对外出版模式

国内较早宣传马克思主义的《新青年》就通过群益书社在新加坡、日本设立经销代派处等方式,远播海外。“《新青年》发行网络虽然遍及全国,海外也有代销处,如新加坡的普益印务公司、曹万丰书庄。”[1]除了新加坡,《新青年》“在美国可能也有零售处。如胡适在美国留学期间经常阅读《新青年》”。[2]此外,“还通过邮寄形式将刊物远销日本”。[3]《新青年》“通信”栏目公开的读者来信地址中,就有美国、日本、伦敦等海外地址,也从侧面印证了《新青年》的海外影响。

中共中央创办的机关报《向导》周报,也通过在海外设立分销处和通过海外华人、华侨、留学生邮寄的方式,实现海外发行、传播的目的,读者“远及越南、日本、法国、德国等海外各地”。[4]有关研究提到,聂荣臻留学法国期间,就曾受到国内出版的革命报刊影响,“国内的一些革命报刊,比如《向导》周报等也传到了赴欧留学生手中。这些革命报刊较真实地反映了中国的现状,聂荣臻读后深受启发,越来越关注中国的政治问题”。[5]

为扩大图书报刊的海外影响,中国共产党创办的图书发行机构也通过在海外设立分销处的方式,扩大出版物的海外宣传。1923年11月中国共产党在上海创办了承担中央宣传任务的图书报刊出版发行机构——上海书店,该店在海参崴、巴黎和我国香港也设有代售处。早期作为《新青年》主要发行合作机构的群益书社的创办人就是留日学生,“群益书社的创办人和编译者群体都有着很深的日本教育背景”,甚至“早期出版物多在日本印刷”。[6]《新青年》通过群益书社销往日本,也就是顺理成章的事情。

2. 海外创办、海外发行销售的直接对外出版模式

在国内出版报刊,行销到海外是较为惯常的对外传播方式。但在当时海外交通运输不发达、运输邮寄成本较高、政府对报刊图书流通审查较为严格的情况下,这种在国内出版、海外发行的对外出版传播方式,往往受到较多政治、经济因素干扰,对外传播受到一定限制。而绕开国内报刊对外流通壁垒,直接在海外创办报刊的方式,往往能够更好地发挥对外传播作用。

中共旅欧支部在巴黎创办的《少年》《赤光》,共产国际中共代表团在莫斯科创办、在巴黎发行的《救国时报》《全民月刊》等,都是中国共产党早期在海外通过直接创办报刊实现对外传播目的的典型代表。这些刊物,不仅在当地发行,还销往国内和其他国家。如《少年》《赤光》不仅在欧洲当地发行,还寄回国内发行,在加拿大等地也设有分销处(见表1)。

二、抗日战争和解放战争时期多渠道进行对外出版宣传

抗日战争和解放战争时期,无线电技术虽已广泛应用于新闻宣传工作,但对于长期在敌后坚持抗战的中国共产党来说,由于电台、广播设备器材紧缺,报刊出版和发行受到战争阻碍和封锁,传播效果受到限制。

在此期间,中国共产党在国内创办的产生一定影响的对外宣传刊物主要有两份。一份是由中共中央宣传部于1941年3月在延安创办,后由新华社接办的外文月刊《中国通讯》(Report from China)。其传播对象主要局限在根据地的国际友人,主要是“向国际人士介绍中国人民抗日斗争和根据地建设情况”。[7]另一份是中共中央南京局利用抗战胜利后国共关系尚未完全破裂的短暂有利形势,于1946年5月在上海创办的英文刊物《新华周刊》(New China Weekly),用来宣传中国共产党方针、政策和国共和谈立场。这份由周恩来直接领导创办、乔冠华主编的刊物,仅出版三期即被查禁停刊。

这种情况下,利用海外第三方媒体就成了一个必然选择,或绕过封锁,派人到海外开展对外出版宣传统战工作,或直接到海外创办报刊、出版社。毛泽东、周恩来、邓小平等党的领导人十分重视海外的宣传和统战工作。邓小平曾大力提倡要“大大地加强对外宣传工作”,[8]要通过新闻和文艺等形式将根据地的抗战工作传播到国际上、华侨中和大后方。此阶段,中国共产党对外出版工作主要为在海外直接创办报刊和利用海外报刊两种途径。

1. 在香港、南洋等地直接创办报刊、出版社进行对外出版宣传工作

1938年1月,廖承志受中共中央委派到我国香港设立八路军驻香港办事处,同时兼办新四军香港办事处事务。其主要任务除接受海外华侨和国际友人捐赠物资,搜集国际情报外,还有一个重要任务就是做好对外宣传工作和海外华侨、文化人士的统战工作,以便更好地向海外宣传共产党的政策主张,争取更大的国际舆论和物质支持。

1941年皖南事变后,中共中央决定疏散重庆、桂林等国统区进步文化人士及出版机构。中共中央指示周恩来、叶剑英等疏散在重庆、桂林等地的大批文化、文艺界友人和出版界人士,前往延安、南洋、香港等地。1942年《南方局关于文化运动工作向中央的报告》显示,仅1941年1月至5月重庆一地,“经文委疏散的计百余人”,[9](13)目的地包括延安、苏北、香港、仰光等地。金仲华、邹韬奋、范长江、夏衍、萨空了、戴望舒、萧红等一大批国统区新闻、文化人才从重庆、桂林、上海等地抵达香港。

大批文化、文艺人士到港后,为加强对香港文化、文艺人士的领导和统战工作,发挥香港、南洋一带文化人士对外宣传作用,中国共产党在香港专门成立了由廖承志、夏衍、潘汉年、胡绳、张友渔五人组成的香港文化工作委员会。据1941年3月《廖承志等关于文化统战组织的具体意见致中央书记处并周恩来电》载:中国共产党除在香港成立文化工作委员会,还专门成立了由廖承志、潘汉年、张友渔、胡绳、章汉夫五人组成的统战委员会和包括范长江、夏衍、邹韬奋、金仲华、茅盾等人在内的座谈会,提出“作为扩大统战活动,应暂以香港为中心,建立救国会,奠海外基础”,主张“其海外活动,以报纸杂志为中心,发表政治主张”。[9](5)

香港文化统战组织积极推动邹韬奋生活书店等“在香港取得合法地位,以保持其长期活动”。在统战委员会和文化座谈会下,专门设立了党的新闻组,成立了以范长江等为中心的新闻座谈会,利用报纸从事对外宣传活动。同时成立以胡绳等为中心,吸收戈宝权等人为骨干的学术座谈会,“从事翻译各种马列、政治、军事名著,继续出版理论与现实,并编辑华侨青年丛书及中国知识丛书,同时担负对抗战以来国民党政治、军事、经济各方面的批评”。[9](6)香港文化统战组织成立之初,就将华侨地域报纸等问题提上议事日程,并决定“分别由廖(承志)、潘(汉年)负责”。[9](6)

中国共产党在新加坡等地也曾采取直接创办报刊的方式进行对外出版宣传工作。抗战胜利后,胡愈之在新加坡创办南洋出版社,“出版《南侨日报》《风下》周刊和《新妇女》杂志”。[10]

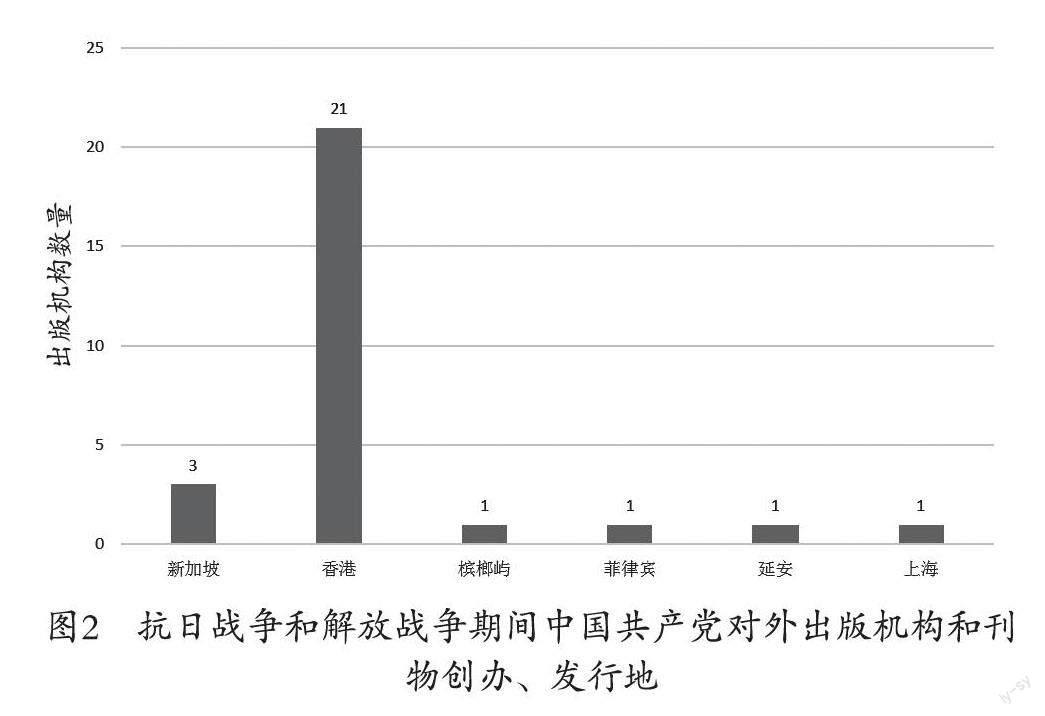

通过国际友人直接或间接创办的报刊有香港《华商报》《华侨通讯》《远东公报》《祖国通讯》《国新通讯》《光明报》《东江》《海外青年》,菲律宾的《建国报》,新加坡《南洋商报》《星洲日报》等(见下页表2)。

除了报刊出版,抗战期间,在香港出版的进步图书有胡愈之的《中国抗战与国际现势》、国际时事研究会编的《统一战线下的中国共产党》、毛泽东的《第二次帝国主义战争与中国抗战》、黄秋耘编的《新四军事变面面观》等时事政治著作,以及鲁迅、郭沫若、巴金、萧红等的文艺作品。

2. 派出编辑记者借助海外进步华人报刊开展宣传工作

八路军驻香港办事处除发挥对香港文化人的组织统战职能,加强对香港新闻出版工作的组织领导,还发挥香港对新加坡、马来西亚、菲律宾等南洋一带华人、华侨统战宣传的辐射职能。郁达夫、胡愈之、王纪元等一批党的文化宣传人才,经八路军香港办事处输送到新加坡、马来西亚、菲律宾等地,采取利用当地报刊或创办报刊的方式,开辟海外宣传统战阵地。

1940年,胡愈之接受周恩来指派经香港赴新加坡帮助陈嘉庚兴办《南洋商报》,任编辑部主任,开辟海外宣传阵地,使《南洋商报》成为团结海外华侨抗日救亡、宣传抗日民族统一战线的舆论工具。1941年皖南事变发生后,《南洋商报》刊登了埃德加·斯诺采写的皖南事变报道。

随同胡愈之一同前往新加坡的,还有曾担任《申报》记者和国际新闻助理编辑的王纪元。根据党的指示,王纪元到新加坡《南洋商报》从事编辑工作,日本投降后,又赴印度尼西亚雅加达创办《生活报》,任社长。此前,王纪元还曾随邹韬奋、金仲华等赴香港,参与创办救国会机关报《生活日报》。《生活日报》停刊后,王纪元被指定筹备国际新闻社在香港的发稿工作,担任国际新闻社驻香港办事处主任,同时负责向海外发行马克思列宁主义著作以及《西行漫记》等工作。1950年,王纪元担任印尼共产党中央机关报《人民日报》筹备主任。

中国共产党除委派地下党员和进步人士赴我国香港及新加坡、马来西亚、菲律宾等地参与编辑或创办进步报刊,一些共产党员还参与编辑了缅甸的《觉民日报》《中国新报》、越南的《全民日报》等东南亚华侨报纸。

3. 通过来华记者、国际友人在海外出版物上开展对外出版宣传工作

史沫特莱是外国记者中最早向国外宣传报道中国共产党的记者之一。早在1933年,“她关于中国的第一本书《中国人民的命运》在德国出版,同年又完成了《中国红军在前进》一书”。[11]《中国红军在前进》记录了1928年至1931年间史沫特莱在江西中华苏维埃共和国的见闻,“是第一本用英语写作的、同情中国共产主义事业的著作”。[12]除此以外,史沫特莱还在海外出版了《中国在反击:一位跟随八路军的美国女性》《中国的战歌》《伟大的道路:朱德的生平和时代》等报道中国共产党事迹的图书。[13]“史沫特莱以新四军为题材的报告文学《中国的战歌》1943年在美國出版后,被认为是第二次世界大战中最好的战地报道。”[11]

1936年6月,兼任燕京大学新闻系讲师的美国记者埃德加·斯诺,经宋庆龄介绍到陕北根据地采访了毛泽东、周恩来、朱德等人。斯诺除以影片、幻灯片、照片的形式在燕京大学展示采访经过和材料外,还将采写的报道文字和拍摄的图片在美国《星期六晚报》《纽约时报》等多家英文报刊发表。1937年10月,《红星照耀中国》一书在伦敦出版。

1938年7月,斯诺从香港抵达汉口。后在周恩来的引荐下,采访了新四军政委、副军长项英。1939年,“斯诺采写的长篇通讯《项英的一支铁军》在美国《亚细亚》月刊1939年5月号发表后,被上海的《良友》画报和《华美周报》翻译转载”。[14]

皖南事变发生后,为打破国民党新闻审查和新闻封锁,周恩来除通过外交手段向美、英等国家大使说明皖南事变真实情况外,还组织斯诺、史沫特莱等国外记者在国外媒体报道皖南事变真相。“1941年1月,斯诺正在香港,他从廖承志处得知皖南事变的真相后十分震惊,他气愤至极,奋笔疾书,不顾重庆方面的禁令,毅然通过香港向海外发出几则电讯,公开报道皖南事变以及国民党封锁新闻的真相。美国的《纽约先驱论坛报》和《星期六晚邮报》等发表了斯诺从香港发回的报道,揭露了事变真相。”[15]1941年5月,史沫特莱返回美国,在美国报刊上发表了《皖南事变的真相和基本原因》等文章,揭露皖南事变真相。她“在《中国的战歌》一书中以‘事变’为标题,对皖南事变的真相进行了全面准确的报道”。[11]

除史沫特莱和斯诺较早对中国共产党和中国革命在海外进行报道,1937年抗战全面爆发后,更有大批国外驻华记者、友人以个人或集体的形式到陕北采访,并在国外以报刊、广播、图书的形式进行宣传报道。从1937年7月到1939年9月,约有20批次、近100人次的外国友好人士,到陕北和敌后抗日根据地访问。[16]1941年10月,又有日、印、缅、菲、马、泰、越、朝等国家代表利用参加东方各民族反法西斯大会的机会,到延安进行参观访问。

1944年6月,美联社记者冈瑟·斯坦因、美国《时代》杂志记者爱泼斯坦、合众社记者福尔曼、路透社记者武道、美国天主教《信号》杂志记者夏南汗神甫、塔斯社记者普罗岑科等人到延安采访。采访结束后,不仅在国外发表了大量反映陕北革命根据地和八路军抗击日本侵略情况的文章,还在美国纽约等地出版了《北行漫记:红色中国报道》(里森·福尔曼)、《红色中国的挑战》(冈瑟·斯坦因)、《人民之战》(伊斯雷尔·爱泼斯坦)等图书。

值得一提的是,此阶段中国共产党除了重视在海外直接创办报刊,派人到海外帮助主编、编辑当地报刊,或利用国外记者、国际友人在国外报刊上发表宣传文章、出版图书,同时重视创办国内的外宣报刊。

在利用本土报刊对外宣传方面,中国共产党也开启了本土的外文出版工作。1941年3月,中宣部国际宣传委员会主办的外文杂志《中国通讯》在延安创刊。该刊是中国共产党在延安出版的第一份外文报刊。此外,晋察冀军区政治部创办的《晋察冀画报》,在刊登战时新闻照片时,常配以英文作文字说明,在国内的外籍人员中起到了一定的对外宣传作用。

三、从“地方”出发:新中国成立前中国共产党对外出版工作的历史经验

建党前后及抗日战争、解放战争的特殊年代,中国共产党克服各种不利因素,利用报刊、图书出版做好对外宣传和统战工作,其中的经验启示对于当前讲好中国故事、塑造国家形象等对外宣传工作具有很好的借鉴意义。这些历史经验既有优势媒介地理空间的精心选择,也有恋地情结的巧妙利用。纵观新中国成立前中国共产党的对外出版工作,有意无意间,巧妙地利用地方、空间等媒介地理因素,对外宣传实现了“天地人媒”的良好互动和和谐平衡。

1. 抢占海内外对外出版地理空间有利条件,提高对外出版的“衢地”效应

媒介地理学的观点认为人们习以为常的地理空间不是理所当然的东西,也不是消极被动的对象,而是“媒介生存与发展中的必然选择”。[17]同时,媒介和地理空间间的影响并不局限在媒介和地理间,两者还会作为环境因素,“在时间和空间上对社会组织产生决定性的影响”。[18]

中国古代文化也讲究“天地人合一”,反对“人地失调”“天人两端”。古代的军事家更是将地理空间看作决定战争成败的重要条件,认为“夫地形者,兵之助也”。[19](74)《孙子兵法》开篇第一部分就将地理、空间因素列为决定战争胜负的“五事”“七计”,“计篇”“行军篇”“九地篇”“地形篇”等篇章中都有大量关于地理空间的论述。在“计篇”中,孙武将“地者”分成“高下、远近、险易、广狭、死生”[19](1)五种情况。在“九地篇”,更是将“地”的好坏分成九种:“有散地,有轻地,有争地,有交地,有衢地,有重地,有圮地,有围地,有死地。”[19](81)按照孙武的说法,比较适合通过外交手段开展统一战线和对外宣传工作的“地”是“衢地”,他认为“诸侯之地三属,先至而得天下之众者,为衢地”。[19](82)由于“衢地”处于交通四通八达的地方,因此“衢地则合交”。[19](83)

从建党前后到新中国成立前期,在国内外从事对外出版工作的人,很多都是对建党及新中国成立起到重要作用的政治家和军事家,有的还是党和国家的领导人。他们在对外出版物的创办、发行上,虽没有今天所说的媒介地理观念,但很大程度上受到了重视 “天地人合一”等中国传统的地理文化观念和古代军事注重“天时地利人和”等地理空间文化的影响。

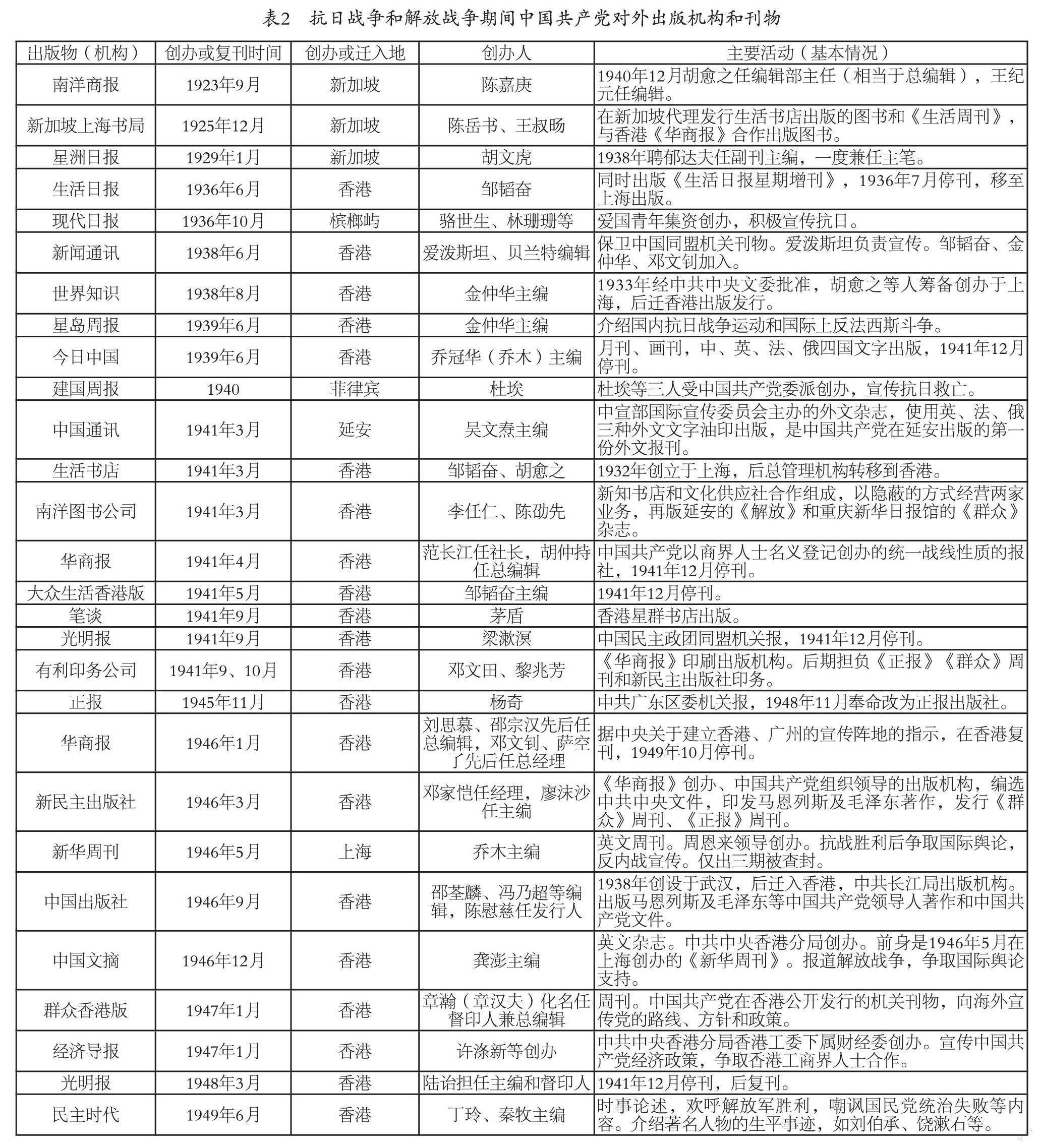

中国共产党成立前后的对外出版物和出版机构主要创办地点,国外主要选择在东京、巴黎、柏林、旧金山、费城、纽约、莫斯科等城市。据现有资料统计,建党前后中国共产党创办对外出版机构和发行刊物最多的国外城市是法国巴黎,共有5家;其次是苏联的莫斯科,共有3家。国内最多的则是上海,共有3家;其次是北京,有1家(见图1)。

选择这些城市有其客观因素,如创办人本身就在这个城市读书、生活,像中共旅欧支部机关刊物《少年》,后改为《赤光》,其创办人周恩来、赵世炎、邓小平等本身就在巴黎留学。也有主观选择的因素,如共产国际中共代表团以巴黎反帝大同盟機关报名义主办发行的机关报《救国报》,后改为《救国时报》,则是较多媒介地理空间的主动选择。该报选择在世界上第一个社会主义国家的首都和共产国际的总部所在地莫斯科编辑,在尝试创立过无产阶级政权巴黎公社的巴黎发行,后来一度在被称为马克思的故乡、共产主义的发源地的德国首都柏林发行。周恩来、朱德等党的早期领导人,都曾在柏林学习生活。从上述历史资料看,这些欧洲城市可以说是早期中国共产党进行自身组织传播和对外宣传的“衢地”。

除了巴黎、莫斯科、柏林,纽约、费城、旧金山、东京等城市,或留学生、华工、华人较多,或思想活跃、出版自由度较高,或有革命活动基础及成功经验,都是海外进行革命思想传播和报刊出版的理想之地。

这一时期,国内对外出版机构和刊物创办、发行地选择上海、北京等城市,也不是一个偶然的现象。当时的上海是远东地区的国际化大都市,中国的经济、金融、文化和国际交流中心。抗日战争前,英、美、法等国家在上海设有租界,在此居住的外国人多达10万人。同时,上海也是中国共产党最早的组织创办地。北京同样在早期马克思主义传播和无产阶级运动中具有重要地位。中国共产党选择这些外国人较多、国内外经济文化交往较为活跃的城市作为早期对外出版机构和刊物的创办、发行地,很大程度上契合了媒介地理学理念中媒介地理空间因素的考量。

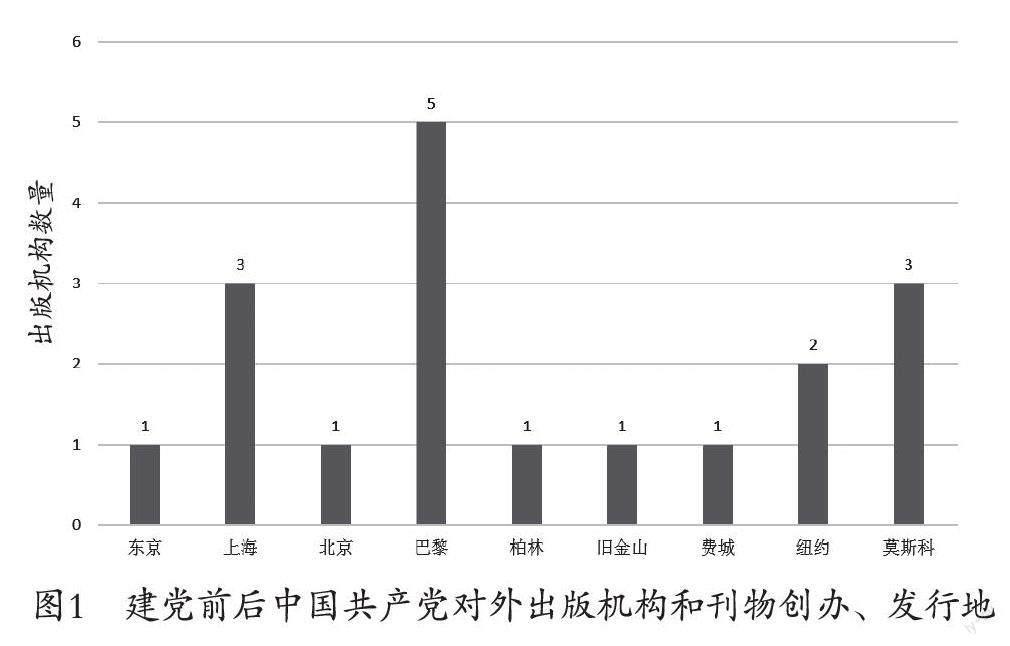

抗日战争和解放战争期间,为多渠道打破日本侵略者和国民党经济文化封锁,选择香港、马尼拉、槟榔屿等地开展对外出版宣传工作。根据现有资料统计,建党前后中国共产党对外出版机构和刊物创办、发行最多的城市是香港,共有21家;其次是新加坡(星岛),共有3家(见图2)。

中国共产党选择这些城市从事对外出版宣传工作,是考虑到这些地区海外华人、华侨较多,对外信息传播、人员往来和物资贸易较为便利等媒介地理空间因素。其中,香港因不受国民党新闻封锁和对东南亚及其他海外地区有较强的辐射功能,成为对外出版的重镇,同时也是中国共产党沟通海外人员、物资和信息的桥头堡。新加坡、槟榔屿、马尼拉等城市在抗战期间,则是英美等西方国家的殖民地,这些地方华人、华侨众多,新闻出版自由度相对较高,國民党的新闻管制鞭长莫及,由此成为中国共产党在海外进行对外出版宣传的“衢地”。

2. 借“地方的体温”,唤起海外华人的地方感,发挥乡情、亲情的情感纽带作用

“作为具体存在社会性的人,我们需要一些赖以养育和支撑并感到亲切的地方”,“作为政治性的人,我们需要寻找一种归属感”。[20]美国人文主义地理学创始人这样强调“地方”在维系个人的情感归属和人们的亲密关系方面的纽带作用。他专门“杜撰”(自谦说法)了一个恋地情结的概念,“目的是广泛且有效地定义人类对物质环境的所有情感纽带”。[21]

美国政治地理学家约翰·阿格纽在 《地方与政治》(Place and Politics)一书中,将“地方”解释为三个维度:地点或特定位置;场所即社会关系中的地点或者物质环境;地方感,即地点的主观维度,对某一地点的情感依附。[22](148)段义孚则将“地方”分成公共符号、呵护场所两类。公共符号是“可以把空间组织进意义的中心”,是价值和意义的中心,如纪念碑、艺术品、建筑物和城市。呵护场所“则是这样的一些地点:当人们之间充满情感的关系,通过重复和相互熟悉而在一个特定的地方找到停泊地的时候,它们就变得富有意义了”。这些地点可以在人们的社会关系互动中,“建立起记忆和交往的仓库,由此而变得富有意义”。[22](146)

国内媒介地理学主要倡导者邵培仁认为:“从传播与媒介地理学的视角分析,地方既是人类从事某一行为的地方,也是由感知而形成的总体印象。”即便在全球化时代,“地方完全可以成为相互联系、相互依存世界中的桥梁和纽带,也可以成为人流、物流、信息流的切换点和扩散地”。[23]

依托于现实或记忆中的“地方”,人们会产生对此地的依恋与认同,从而产生地方依恋和地方认同心理,也即段义孚所说的地方感和恋地情结。这种地方感和恋地情结,可作为信息传播和价值认同的催化剂,产生情感共鸣,催化共情。

新中国成立前,中国共产党对外出版工作较好地利用了海外留学人员、海外劳工、海外华侨等的恋地情结和地方认同心理。在对外出版和发行的地点选择上,建党前后重点选择了巴黎、纽约、旧金山、东京等留学、务工华人较为集中的地方,抗日战争时期则重点选择了海外华侨较为集中的新加坡、槟榔屿、菲律宾等地。通过派出胡愈之、王纪元、杜埃、郁达夫等一批党的新闻宣传骨干和进步作家到新加坡、菲律宾等地,利用在当地华侨华人中有影响的《南洋商报》《星洲日报》等报刊,进行对外出版宣传工作,唤起了当地华侨华人对国家和乡土的地方感、家国情怀。通过这种地缘、亲缘因素,不仅实现了对外出版的宣传动员功能,而且能更好地发挥华人华侨对外信息的二次传播作用。

乡愁、乡情、对故乡家国的记忆和依恋是刻在骨子里的深切情怀。海外华人华侨虽身居海外,对国家和乡土浓浓的地方依恋情结使之虽身处他乡,仍密切关注国家和民族命运。抗日战争和解放战争时期,很多华人华侨就通过多种方式参与国内事务,贡献自己的力量,他们既是做好对外宣传的重要对象,也是扩大对外宣传效果,进行二次传播的重要中介。

新中国成立前,特别是抗日战争、解放战争期间,中国共产党将对外出版和宣传的重点,放在我国香港及新加坡等华人、华侨较为集中的地区,有利于利用地缘、亲缘关系优势,提高对外出版宣传和统战效果,实现亲缘共情传播。事实上,大批海外华人、华侨捐钱、捐物,对于抗日战争和解放战争胜利起到了很大作用。

一些来华记者、国际友人长期在国内采访、生活,有的还深入延安及八路军、新四军中采访,有的与党和军队领导人、广大军民建立了深厚的感情,他们在海外积极开展我党和军队的对外宣传工作,同样离不开对于延安等地的地方依恋情结。同时,作为出生在国外的“外地人”,也更易在所在地区受众中建立起共同的地方感。

四、回归“地方”:新中国成立前中国共产党对外出版工作的时代价值

新中国成立前的对外出版工作中,有意无意地利用媒介地理学中的空间、地方等因素,通过精心选择有先进思想传播基础、对外交流沟通较为便利,以及华侨、华人较为集中,地方感和恋地情结较为浓厚,具有重要对外传播价值的空间和地方,从而实现对外出版宣传效果最优化的做法,在国家形象对外塑造的今天,仍具有重要的时代价值和现实借鉴意义。

1. 重视“地方”的地缘价值,加强周边传播,发挥周边国家的“中转”作用

周边国家与我国具有较强的地缘、人缘关系,一些跨境地区还存在着相同的民族、宗教、习俗、语言等历史文化传统,是中华文化对外传播的前沿地区,是文化交流、文明互鉴的“中转站”,是构建人类命运共同体的重要枢纽。周边国家往往也是受中国传统文化影响较大,同时也是对我国边疆民族地区文化习俗影响较大的地区。周边国家在文化交流、文明互鉴、民心相通,沟通中外文化、构建人类命运共同体方面具有不可替代的作用。

如何做好对周边国家的文化传播,同时发挥好周边国家作为传播中华文化的“前沿”和“中转”作用,对实现“一带一路”倡议和中华文化“走出去”战略,构建人类命运共同体,发挥中华文化“化成天下”、沟通中外功能等均具有重要作用。

文化扩散往往采用一点或多点由中间向周边逐渐浸润的方式。中华文化的对外传播可以利用边疆地区与周边国家的多种关系,先通过加大对周边国家的交流,再利用周边国家逐渐向其他国家浸润,从而扩大传播面和传播效果。这种中华文化—边疆地区—周边国家—其他国家的多级浸润方式,符合文化扩散的规律,也符合习近平总书记提出的“潜移默化,滴水穿石”“大音希声、大象无形,坚持不懈、久久为功”“积小胜为大胜”及“让当代中国形象在世界上不断树立和闪亮起来”的对外传播策略。这种通过文化多级浸润的方式,不仅能够优化我国对外传播效果,且能有效防止当前对外传播重视欧美发达国家而忽视周边国家,“舍近求远”的问题。

2. 发挥海外华人、港澳台同胞在对外传播中的家国情怀和信息中介作用

海外华人和港澳台同胞,与国外人员交往密切,交流频繁,具有沟通中外的地缘、人缘优势和便利,是传播中华文化、塑造国家形象、沟通中外信息与情感的“二传手”,是中西文化交流的重要纽带。习近平总书记多次强调要“发挥香港、澳门在促进东西方文化交流、文明互鉴、民心相通等方面的特殊作用”。[24]

1940年5月底至6月初,陈嘉庚率南洋华侨慰问团访问延安后,对中国共产党和延安的态度有了根本性转变,“在回新加坡途中,经仰光,沿槟城和马来亚各大城市南下,一路宣传团结抗日,说明中国的希望在延安”。[25]这种利用海外华人华侨,特别是华人华侨领袖人物,主动传播中国共产党政策主张的做法,起到了自我宣传无法企及的效果。只有发挥好海外侨胞、港澳台同胞在国家对外形象传播中的能动性,发挥其作为中外传播纽带和民间大使的功能,才能更好地塑造我国的国际形象,真正传播好中国声音,讲好中国故事。

很多跨文化的信息往往很难通过直接传播手段触达海外受众,而利用海外侨胞、港澳台同胞作为传播中介,通过国家主流媒体—港澳台同胞—海外侨胞—海外媒体—海外受众的多级传播方式,利用人际和媒体传播手段逐渐向海外受众浸润的方式,形成逐级、逐渐扩大受众面的浸润效应,是进行对外传播和塑造国际形象的有效手段。

3. 从老“地方”再启新征程,发挥好“一带一路”历史情感纽带作用

“一带一路”国家在历史上与我国有着不同程度的经济贸易和对外交往关系,从地理空间和地方上,对中国存在着一定的地方感、地方依恋、地方认同。新时代新征程,利用这种历史交往和记忆的情感纽带作用,可增强对外传播工作的情感共通和价值认同,更好地实现对外传播。

有学者研究发现,“自2015年起,我国对‘一带一路’沿线国家的版权输出开始超越非‘一带一路’沿线国家的数量”。[26]这也说明了利用好历史上的“地方”情感纽带作用,对于做好当前的对外出版宣传工作仍然具有不容忽视的价值。

五、结论与思考

1927年,传播学四大先驱之一、美国行为主义政治学创始人之一的拉斯韦尔,在《世界大战中的宣传技巧》一书中认为:“现在战争必须在三个战线展开:军事战线、经济战线和宣传战线。”[27]“宣传同样也是一种主动而有效的武器,它的主要功能是通过强化沮丧、幻滅和挑拨离间来摧毁敌人的意志力……宣传攻击整个军队的根基,造成其脱离根基的危险……最重要的是,削弱在艰苦与残酷的战争中支撑着远离家乡的军队的精神支柱。”[25]孙武在《孙子兵法》中也曾提出:“故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也……不战而屈人之兵,善之善者也。故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

新中国成立前的对外出版工作,通过开辟海外宣传战线,在海外开展卓有成效的宣传活动,获得了国际道义、人力和物质的支持,有力地支持了国内的军事斗争,很大程度上起到了“伐交”和“不战而屈人之兵”的作用。

当然,新中国成立前的对外出版宣传工作,也并非尽是成功的经验,在一些具体事务中也不乏偏差教训。《华商报》的创办引起港英当局很大注意,不仅检查更加严格,报房不敢销售,报贩也不敢接手贩卖。在国际新闻评论方面,“对时局的估计分析,有时也犯过错误”。[28]好在处在革命战争年代,中国共产党的对外出版工作能够从实际出发,及时吸取教训,纠正偏差,做好对外宣传工作。

当前,党和政府十分重视对外宣传工作,提出要“增强中华文明传播力影响力”,“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”,要“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权”。[29]这种情况下,积极借鉴新中国成立前中国共产党对外出版工作积累的宝贵经验,通过图书、报刊和现代出版手段,发挥好出版工作灵活多样、便捷高效的优势,做好对外出版宣传工作,仍具有无可替代的作用。

近年来,由于西方国家对我国存在价值偏见,对我国的对外传播工作抵触心理和敌视行为愈加严重,特别是“以美国为首的西方世界借助强势的传播能力在对华舆论战、科技战、外交战、金融战及疫情防控等方面频频出招彰显其话语霸权”。[30]这使我国的对外传播工作面临着较大的困难和阻力。尽管党和国家比历史上任何时期更加重视对外传播工作,也投入了较大的人力和物力,但西方一些国家对我国的评价并没有明显改善,甚至一定程度上出现了负面评价不降反升的现象。在此情况下,有必要重新审视当前的对外传播策略,从党的对外出版宣传历史中汲取宝贵经验。

參考文献:

[1] 陈长松.《新青年》一二卷经营情况浅析[J]. 文化与传播,2015(4):49-53.

[2] 陈卫卫. 浅析《新青年》的经营传播策略[EB/OL].[2021-05-10].https://www.guoxuebaike.cn/20210510/qxxqndjycbcl/.

[3] 杨旭.《新青年》成功出版发行的传媒营销学分析[J]. 中国报业,2013(22):43-44.

[4] 陈日浓. 中国对外传播史略[M]. 北京:外文出版社,2010:52.

[5] 黄灵玲. 青年聂荣臻的信仰是如何树立的[J]. 红岩春秋,2022 (12):26-29.

[6] 邹振环. 作为《新青年》赞助者的群益书社[J]. 史学月刊,2016(4):91-103.

[7] 方汉奇,李矗. 中国新闻学之最[M]. 北京:新华出版社,2005:264.

[8] 张鹏飞,程伟. 抗战时期陕甘宁边区对外交往活动及其历史意义[J]. 理论导刊,2015(6):109-112.

[9] 南方局党史资料征集小组. 南方局党史资料·六:文化工作 [M]. 重庆:重庆出版社,1990.

[10] 李瑞良. 中国出版编年史:下卷[M]. 福州:福建人民出版社,2004:841.

[11] 陈信琼. 史沫特莱与新四军[J]. 江淮文史,2005(4):31-45.

[12] 史沫特莱和抗日战争时期的中国共产党[EB/OL].[2021-06-27].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703691944456049509&wfr=spider&for=pc.

[13] 秋石. 史沫特莱的新四军岁月[N]. 人民日报,2017-08-06(7).

[14] 郑学富. 斯诺笔下的新四军[J]. 世纪风采,2019(11):30-34.

[15] 郑学富. 斯诺报道皖南事变真相[EB/OL].[2021-04-19].https://www.hljzx.gov.cn/index/wstd/2021042626286.htm.

[16] 何益忠,朱敏彦. 斯诺与延安时期中共外交战略的重构[J]. 上海党史与党建,2011(7):19-21.

[17] 邵培仁. 媒介地理学新论[M]. 杭州:浙江大学出版社,2021:52.

[18] 哈罗德·伊尼斯.传播的偏向[M]. 何道宽,译. 北京:中国传媒大学出版社,2015:12.

[19] 孙武. 孙子兵法[M]. 西安:三秦出版社,2018.

[20] 段义孚,宋秀葵,陈金凤. 地方感:人的意义何在?[J]. 鄱阳湖学刊,2017(4):38-44.

[21] 段义孚. 恋地情结[M]. 志丞,刘苏,译. 北京:商务印书馆,2018:136.

[22] 阿雷恩·鲍尔德温,布莱恩·朗赫斯特,斯考特·麦克拉肯,等. 文化研究导论(修订版)[M]. 陶东风,等,译. 北京:高等教育出版社,2004.

[23] 邵培仁. 地方的体温:媒介地理要素的社会建构与文化记忆[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版),2010(5):143-148.

[24] 习近平. 会见香港澳门各界庆祝国家改革开放40周年访问团时的讲话[N]. 人民日报,2018-11-13(2).

[25] 周健强. 引曙光于世 播佳种在田——访胡愈之先生[J]. 编辑之友,1985(2):87-94.

[26] 梁红艳. 图书版权输出优化策略探究[J]. 编辑之友,2020(3):83-89.

[27] 哈罗德·D. 拉斯韦尔. 世界大战中的宣传技巧[M]. 张洁,田青,译. 北京:中国人民大学出版社,2003:173.

[28] 张友渔. 张友渔文选:上卷[M]. 北京:法律出版社,1997:732.

[29] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报,2022-10-26(1).

[30] 刘小燕,赵甍源,李静.中国共产党对外传播话语体系:内涵、形态与构建思路[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版),2022,53(6):5-14.

Starting from "Local": The Historical Experience and Value of the CPC's Foreign Publishing before the Founding of the New China

LU Yue1, LU Gao-feng2(1.School of Journalism and Communication, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China; 2.Shi Liangcai School of Journalism and communication, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: In the era of revolutionary war, using books, newspapers, and magazines to disseminate the CPC's political views was characterized by flexibility, convenience, and long-term effectiveness, and was an important means of gaining greater support from the international community on a global scale. Before and after the founding of the CPC, it mainly adopted the two-line model of domestic operating and domestic publishing as well as overseas operating and overseas publishing. During the War of Resistance against Japan and the War of Liberation, in order to break the blockade of the enemy, the CPC moved the main battlefield of foreign publishing overseas, and the means of foreign publishing became more diverse. Before the establishment of the People's Republic of China, the external publishing work cleverly utilized geographical factors such as local and spatial media, consciously or unintentionally, and achieved a good interaction and harmonious balance between the "heaven, earth, and human media" in external publicity. Manifested in seizing favorable geographical conditions for foreign publishing both domestically and internationally, and improving the "hub" effect of foreign publishing; By using the "local temperature" to evoke the "sense of place" of overseas Chinese, the CPC's publishing can leverage the "emotional bond" of hometown and family ties. These historical experiences still have important historical value, practical reference and significance in the current era.

Keywords: the Communist Party of China; overseas publishing; media geography; a sense of place; topophilia