互联网世代的职场人生

2024-02-08无夏

无夏

麦肯锡公司咨询师赛巴斯提安·布克“现在,我们可以不仅仅为工作而活。”

作为麦肯锡公司的新生代,赛巴斯提安·布克的日子显得有些太过惬意了。他在纽约接受了视频采访,谈及如何安排自己的时间时,笑得很开心:逛逛博物馆,看看百老汇,和朋友们一起吃早饭,晚上喝喝小酒。两周后,他将前往洛杉矶旅行,然后去巴拿马和哥伦比亚玩一个月。

工作?可以等一等嘛。

布克已经在这家咨询公司就职近两年,这也是他第二次利用“降薪休假”制度。这一制度规定,除去常规的休假,咨询师在完成某個项目后,每年可以休假最多两个月,可以一次性休完或者分几次休。他们的年薪会相应减少,减少的额度分摊到全年。简单来说,就是布克自己购买了一点自由时间。

而这是23岁的布克可以提出的要求,他是公司争相抢聘的那种高潜力员工。麦肯锡公司只能同意。尽管同时工作的咨询师会因此变少,但公司希望对年轻人保持吸引力。布克说,如果没有“降薪休假”制度,他21岁本科毕业后可能不会选择这份工作,毕竟咨询师行业向来以没完没了的加班和业绩压力著称。

布克表示,他完全愿意努力工作,在有项目时,他总是每周工作超过40小时,对于咨询师来说,这听起来也很正常。但是,他还想留点时间给别的,比如旅行、朋友和家人。入职时,他最关心的问题是:在全职工作的同时,我还能保有一部分自我吗?这份工作是否为休闲生活留有空间?“对于我父母那代人来说,工作就是生活,”布克说,“而现在,我们可以不仅仅为工作而活。”

布克属于互联网世代,他们出生于1995年到2010年之间。他们对职场的模样有自己的想法,期待工作适应他们的生活,而不是反过来。如果问他们职场生活中的优先性排名,他们会将工作生活平衡排在非常靠前的位置,仅次于工资。

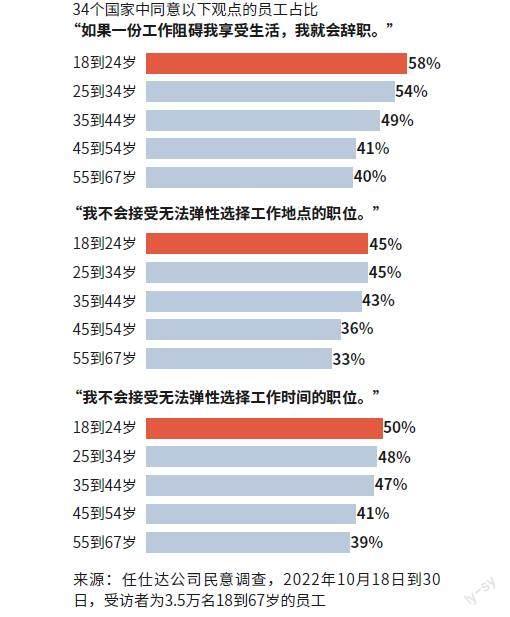

人力资源服务公司任仕达最新发布的《工作趋势报告》数据显示,18到24岁的受访者中,有58%表示,如果一份工作阻碍了他们享受生活,就会选择辞职。此外,38%的受访者承认自己已经因此辞过职了。

“我们不会说我们不想工作,我们只是希望能在新型工作模式下工作。”咨询师布克这样说道,“上一代人也有责任适应我们的需求。”

年轻人可以有这样的自信,因为他们十分紧缺。有数据表明,到2035年,德国就会失去多达700万就业者,因为婴儿潮一代退休了,而年轻人越来越少,他们有能力改变职场条件。

麦肯锡的招聘主管约纳坦·施泰因巴赫表示,如今,更多求职者会询问公司是否实行弹性工作制、有没有可能兼职以及他们的具体工作内容是什么。这是个惊人的转变。“近几十年,求职者在面试时提出的最典型问题是:我能多快升职?我能挣多少钱?”施泰因巴赫说。

新生代的新力量源自各方关系的简单逆转。上世纪90年代,职位稀缺,毕业生能找到一份工作就要感恩戴德了,如今则是公司老板为能招到专业人才喜笑颜开。

经济学家克里斯提安·朔尔茨是最早研究互联网世代的学者之一。他说:“其他世代也说过‘不’,但直到现在,这些‘不’才被公司接受了。”

要求新型工作模式的不仅仅是年轻人。像“更少工作,更多生活”这样懒散的口号已经在社会上深入人心,属于原职场世界的理所当然之事土崩瓦解,而且和年龄无关。

疫情期间,几乎半个德国都转入居家办公模式,我们发现,很多公司在员工居家弹性工作期间,也运行良好。公寓和办公室,家庭和工作,按照个人喜好,更紧密地联系在了一起,老一套“朝九晚五”工作模式的根基松动了。

气候保护者艾米丽· 福尔克“我一直都很清楚,没有什么工作是我愿意每周干40小时的。”

新型工作生活平衡已经成为职场现实,也表现在2023年4月,德国最大的工会五金工会宣布,将在钢铁行业争取每周四天工作制,每周工作32小时而不是35小时,并且收入保持不变。这么做也是为了让这个行业对年轻人更具吸引力。社民党联合主席萨斯基娅·艾斯肯甚至要求所有人都每周工作四天。

2023年2月,德国联邦劳动部长安德莉亚·那勒斯在接受报纸采访时讲到劳动力市场上的新型权力关系。记者问她:“一些年轻人在面试时要求能带狗进办公室,而且绝对不加班,你对此有什么看法?”那勒斯冗长的回答以这句话结尾:“办公室不是跑马场。”

这引发了激烈的争论。实际上,那勒斯是想努力理解年轻一代的。她出生于1970年,这代人伴随着失业的恐惧长大,即使是物理学博士,毕业后也可能要去开出租车。而如今应该感到恐惧的是企业,因为有那么多职位招不到人。

对劳动部长那勒斯来说,一些年轻人公开表示,比起工作,他们更关注自己的私生活,而且有数据表明,德国人的平均工作时长多年来一直在下降,这是一个重大的问题,而她已寻找答案良久。

就在发表那句颇受争议的“跑马场”言论之前不久,那勒斯在一次电台节目中透露,她的床头书是《世界要灭亡了,我还必须工作?》,作者是数字领域的专家萨拉·韦伯,生于1987年。在书中,韦伯反对“无休止地指责青少年懒惰”,并说出了自己的故事:在一次因工作而身心耗竭后,她开始质疑工作狂文化,得出了应缩短工作时长的结论。

2022年5月,艾米丽·福尔克开始为“健康地球–健康人类”基金会的可持续发展部门工作。从一开始,她就只想一周工作四天。福尔克表示,在面试中,她很艰难地争取到了这个机会,因为26岁的她没有需要照顾的孩子或需要护理的家人,不做志愿工作,也不打零工。她和上司商量好了具体的工作时长——每周32小时。

福尔克表示,她想一周工作四天,只是因为她不愿意花太多时间在工作上。每周五,她可以睡个懒觉,做做饭,和闺蜜打个电话,或是沿着莱茵河骑行。福尔克说:“我一直都很清楚,没有什么工作是我愿意每周干40小时的。”这也是她为碳减排所作的努力。确实有研究表明,工作时长和碳排放量呈正相关。一个最重要的原因是,更少工作的人,收入往往更低,也就更少消费,而这意味着更少的碳排放量。

盧卡·赫克霍夫的生活在12平方米的面积里展开。他在比勒菲尔德的一间合租公寓房里学习、工作。24岁的他是经济心理学专业的大学生,同时在莱茵根斯公司工作。这家数字代理公司以一天五小时全薪工作制闻名,其创立者——42岁的拉塞·莱茵根斯于2017年秋引入了这一制度。目前,莱茵根斯几乎完全专注于纽约咨询业务,其客户包括贝塔斯曼集团和欧特家博士食品公司。

赫克霍夫于2022年1月成为莱茵根斯的实习生。“当一位教授说到比勒菲尔德一家实行五小时工作制的公司时,我想:我们市还有这么富有革新精神的企业呢!”他发送了一封求职信。实习结束后,他作为大学生助理顾问留了下来,因为这份工作他做得很开心,而且他能弹性工作,灵活地安排工作时间和地点。“我绝对不会去不让我居家办公的公司。”赫克霍夫说。

对他来说,这也是工作生活平衡的一部分:在他希望的任何地方工作。2022年秋天,他得以陪同女友去爱尔兰学习一个学期,上线上讲座课,同时继续为莱茵根斯工作。现在,他又回到了比勒菲尔德,只在他觉得有必要的时候进办公室,比如新项目启动时。其他日子他更愿意居家办公,以免浪费在住所、办公室和高校间来回奔波的时间。他说:“我希望将来也有这种自由。以后我会成家生子,在陪娃哄睡折腾一整晚后,我希望不用早起踏上通勤路。”

莱茵根斯公司的工作时间是逐渐展现出更大灵活性的。最开始是疫情期间所有人都被要求在办公室从8点工作到下午1点,到现在很多人已经选择完全居家办公。赫克霍夫强调,企业领导们必须认识到,工作效率和工作时长并不能划等号,重要的不是把职工尽可能久地绑在工位前或是圈在办公室里,而是让他们以最高效的方式完成任务,而如何达到这一状态,员工们自己知道得最清楚。

大学生卢卡·赫克霍夫“我绝对不会去不让我居家办公的公司。”

然而,莱茵根斯也意识到了弹性工作制度带来的挑战。“我观察到,包括我在内,部分员工有过度压榨自己的倾向。”他说。如今,他就像台考勤机,负责监督他的12名员工,确保他们每周工作25小时,而不是40小时。

此外,完全居家办公的员工可能没法和团队保持紧密联系。为解决这个问题,赫克霍夫和一位女同事约定每周去办公室一次。赫克霍夫强调沟通的重要性。他说:“我会提前告诉所有人我的工作地点和时间。”

莫娜·加齐14岁开始学习企业经济学,16岁时创立了第一家公司。现在,21岁的她已经拥有了第二家公司——奥普提玛公司,一家帮助企业职员通过软件交流知识的公司。据调查,在14到26岁的年轻人中,约有1/3被视为工作狂,他们全身心地投入工作或学业中,为之付出艰辛的努力。加齐就是其中的一员,尽管如此,她还是会反思工作量多大比较好。

她说,以前,她的智能手机会在下班后响起,度假时也会收到工作邮件,她很难放松自己。她有时觉得很累,无精打采的,晚上也睡不着觉。而现在,她更加注重自身感受和健康,每天都要睡八到九个小时。加齐这样描述自己的日常生活:“我早上六七点自然醒,先在日记里写下让我感恩的事,然后去健身房锻炼,吃早饭。九到十点,我开始工作,一直到晚上七点。这之后,我常常和朋友们碰面。我们约好,说完各自近况后不再聊任何工作相关的话题。”

企业家莫娜·加齐“九到十点,我开始工作。”

很多企业创始人都梦想着拥有充足的财富和独特的地位。然而,加齐表示,对她来说,工作生活平衡比财富更重要。她最近在攀岩,还想报个舞蹈课,但都只是业余爱好。

还有一点对她那一代人来说非常典型:加齐在各个地方上班。不久前,她在佛罗伦萨和其他开公司的朋友们碰了面。不久后,她会在华沙待几天。她公司的总部设在柏林,她在那里租了套公寓,但目前她常常去锡根和父母住。她说,这种自由给了她生活质量,而她也把这种自由给了她的员工。在奥普提玛公司,每个人都可以自己决定是否去公司以及多久去一次。

如果与经济学家和招聘专员聊聊互联网世代,就会发现,没有人认为年轻人彻底不再愿意努力工作。德国劳动力市场和职业研究所的经济学家恩佐·韦伯认为,没有证据能够证明,如今的年轻人总体来说比前几代工作得更少。任仕达的《工作趋势报告》显示,对于约3/4的18到24岁人群来说,工作一如既往是生活最重要的一个组成部分。

尽管如此,仍有一个明显的趋势:年轻人希望依照自己的条件工作,匹配他们的生活和价值。很多人不再愿意像他们的父母那样加班到崩溃。他们希望有时间留给家人和朋友,自行决定他们何时何地工作多少。不是所有地方都像互联网行业和办公室职位这样容易实现这一点,医生、护工和教师就不能按自己希望的时间和地点工作。而且,在不实行五金工会要求的全薪四天工作制的地方,工作时间的减少常常伴随着减薪。

据调查,18到29岁的年轻人中,有超过一半表示他们倾向于比父母花更少时间工作。39%的人认为工作首先是为了保障生存,25%的人将工作描述为“只是实现目标的手段”。工作是为了实现自身价值,激发身份认同?年轻人不太看重这个。

最近,德国伊弗经济研究所主席克莱门斯·弗埃斯特面试了一位高技能人才。这位应聘的女士说,她最看重工作生活平衡,而且,生活是摆在第一位的,然后才是工作。那么,她应该是互联网一代的典型代表吧?“并不是。”弗埃斯特回答,“这位求职者刚刚过了50岁生日。”

弗埃斯特表示,如今的员工极其看重休闲时间和工作弹性,和年龄无关。以前,如果在面试时过多地提及工作生活平衡,可能立马就被判出局了。而如今,更像是企业被人才面试,而不是反过来。

但是,工作时间变少意味着所有人的经济财富变少。“一个人决定只承担少量工作,并为此舍弃部分收入,这样做无可厚非。”弗埃斯特说,“但其后果最终转嫁给了其他人。”国家靠税费筹资,如果没有这些收入,就没有托儿所、中小学、医疗保险。如今的养老金体系实际上是年轻人在为老年人买单。“如果一代人的工作时间明显减少,就不可能取得平衡。最糟糕的情况下,养老金体系甚至可能崩溃。”弗埃斯特说。

这也是大部分经济学家的观点,缩短工时的做法在经济界并不受欢迎。那么,如果所有人的工作都变得更加高效呢?技术进步和数字化能够提供完美的解决方案吗?大约100年前,英国经济学家约翰·凯恩斯就梦想着,技术水平的快速发展将使他的孙辈每周只需工作15个小时。每周四天工作制的热情拥护者们也相信,这种模式虽然减少了工时,工资和税收却还能维持原样,而且员工更有工作动力和工作效率,更少缺勤。

凯恩斯的预测并未成真,工作效率的提升不如他所预期的那样快。弗埃斯特指出,工业界确实通过技术进步变得更加高效了,但医院、托儿所和养老院仍然需要人力。护工不能更快速地做完护理工作以便更早回家,现在他们分配给每位病人和老人的时间本来就已经太少。在这些人力严重短缺的领域,少量的专业人员理论上需要工作得更多,才能满足需求。这样一来,将来可能就没有人愿意从事这些工作了。而任仕达的研究显示,如今觉得工作要适应自己生活节奏的,不只有年轻人。几乎所有受访者都表示,平衡工作和生活至关重要。絕大多数人都希望能弹性工作,自由选择工作时间和地点。

德国劳动力市场和职业研究所的专家们甚至因此看到了提高德国人工作总量的方法。他们在一次分析中指出,为解决人员短缺问题,必须提升目前相对较小的在职人群比例,比如女性或者60岁以上的老人。通过更短和更加富有弹性的工作时长,我们可以让老年雇员更长久地留在职场上。对于女性员工,除了时间上的弹性,还需要给予空间上的弹性,以便她们同时照顾孩子。

在社会学家朱塔·阿尔门丁格尔的理想世界中,男女职工的工作时长变得相近,每周四天,一共32小时。也就是说,男性平均比如今工作得少一些,女性则多一些,让工作总量基本保持稳定。

编辑:周丹丹