性别平等对育龄群体生育意愿的促进作用

2024-02-02原新,徐婧

原 新,徐 婧

(南开大学 经济学院,天津 300071)

2021年国家卫生健康委调查显示,我国育龄女性的生育意愿继续走低,平均打算生育子女数为1.64个,低于2017年的1.76个和2019年的1.73个,作为生育主体的“90后”“00后”平均打算生育子女数仅为1.54个和1.48个。而生育意愿转化为实际生育行为时又进一步下降,2020年第七次全国人口普查的总和生育率只有1.30,2022年更是下滑至1.07(1)穆光宗:《低生育危机与生育友好型社会构建》,《人民论坛》,2023第15期。。

在低死亡率和国际移民可以忽略的条件下,生育水平是决定我国人口变动趋势的核心变量。持续的低生育水平形成少子化趋势,已经、正在并将继续对我国的人口总量和人口结构产生深远影响。为摆脱低生育水平困境以及解决其产生的问题,国家生育政策彻底转向,从“控制人口数量,提高人口素质”转到“以人口高质量发展支撑中国式现代化”,从2013年11月出台“单独二孩”政策,到2015年10月颁布“全面两孩”政策,再到2021年5月实行“三孩政策”,国家陆续出台了一系列配套的生育支持措施和政策,2022年党的二十大进一步要求“优化人口战略研究,建立生育支持政策体系”。

制度冲突理论认为,女性在工作—家庭平衡、育儿安排和劳动力市场参与等方面,面临家庭角色和工作角色的冲突(2)BREWSTER K. L., RINDFUSS R. R., Fertility and Women’s Employment in Industrialized Nations, Annual Review of Sociology, Vol.26, 2000, pp.271-296.。中华人民共和国成立以来,特别是改革开放以来,我国的性别平等与妇女发展取得了长足的进步,但仍存在一些问题。就现状而言,性别平等在社会层面与家庭层面产生了分化,随着女性受教育水平的提高和就业机会的增加,其婚育前的薪资水平与男性的薪资水平差距越来越小,在社会层面实现了较高程度的性别平等,但家庭中性别平等的发展却始终滞后于社会层面。正是因为社会与家庭之间性别平等发展的不同步,激化了女性的家庭角色和工作角色之间的矛盾,在面临工作与家庭的冲突时,许多女性可能会选择推迟甚至放弃婚育以避免因其造成的工作中断及母职惩罚,从而实现个人追求(3)MCDONALD P., Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility, Journal of Population Research, Vol.17, 2000, pp.1-16.,形成了除传统婚育形式之外的单身、同居、丁克等多元化的婚育行为选择,并直接影响生育意愿和生育行为。因此,贯彻落实惠及两性的家庭支持政策,鼓励两性共同承担照料家庭的责任,降低女性生育的机会成本,推行促进女性发展和具有性别平等取向的相关措施,是缓解女性在有酬劳动和儿童保育之间的不和谐现象的有效手段,有利于提高育龄群体生育意愿,促进生育行为。

一、性别平等影响育龄群体生育意愿的理论阐释

克劳迪娅·戈尔丁(4)[美]克劳迪娅·戈尔丁:《事业还是家庭?女性追求平等的百年旅程》,颜进宇等译,北京:中信出版集团,2023年版。在梳理女性争取性别平等的历程时,将女性按照婚育时间顺序分成五组,其中第三组女性“先成家再立业”,但鉴于她们曾中断就业且优先考虑家庭,其中多数人很难重返劳动力市场;第四组女性“先立业再成家”,她们选择晚婚并使用方便、有效且由女性控制的避孕措施,使其能够接受更多的教育并实现自己的职业目标,但由于辅助生殖技术受到的限制,部分女性可能由于较晚尝试生育而失败后导致终身无孩;第五组女性“工作与家庭兼顾”,她们延续了晚婚晚育模式,甚至再度推迟婚育的时间,但由于一系列辅助生殖技术的协助,她们的生育率反而有所提升。

中国女性追求性别平等的历程与之相似。自中华人民共和国成立以来,农业生产劳动集体化以及女性的普遍参与促进了女性的经济独立和社会参与。随着国家相继实施义务教育普及和普通高校扩招政策,女性的受教育水平和市场劳动参与率均大幅提高,进一步提高了女性的个人收入水平和社会经济地位。先成家后立业、先立业后成家、先成家后弃业、只立业不成家、只立业不生育等多种模式纷繁呈现,如果辅助生殖技术的限制逐渐放开的话,立业不成家但仍要生育的模式也有望出现。在女性权衡工作与家庭的过程中,对于性别平等的追求愈发清晰,性别平等观念愈发强烈,由优先考虑成家向优先考虑立业、最终兼顾家庭与工作转变。转变过程中,社会和家庭分工由“男主外、女主内”的传统模式过渡到两性在社会层面率先达到性别平等,再过渡到两性同时兼顾工作与家庭,最终实现社会和家庭内的性别平等。但由于观念转变往往先于行动,因此性别平等观念与性别平等程度通常是非同步的,当性别平等程度滞后于性别平等观念时,观念与现实的落差可能抑制育龄群体的生育意愿和生育行为,导致育龄群体晚婚晚育甚至不育。当性别平等程度达到较高水平,与性别平等观念相一致时,育龄群体生育意愿可能进一步过渡到替代生育和优生优育。因此,性别平等观念和程度的匹配度与育龄群体如何权衡工作与家庭直接相关,且会进一步影响育龄群体的生育意愿和生育行为。

(一)性别平等程度日益提升

性别平等程度是对两性享有同等的条件以充分实现其人权,平等地参与政治、经济、文化和社会发展活动并从中受益的程度界定,性别平等程度依据性别平等观念而作出调整,但性别平等程度不同于性别平等观念。

我国性别平等观念的发展与第二次人口转变相伴随,随着第二次人口转变的发展,人们的性别观念开始由传统的“男主外、女主内”向现代化性别平等观念转变,开始追求自我价值的实现,积极寻求工作与家庭之间的平衡,权衡家庭服务的机会成本与所能获得的实际收益。随着工业化和现代化的发展,社会福利设施逐步健全,家庭和个人收入水平提升,“养儿防老”“传宗接代”“重男轻女”“多子多福”等保障性生育理念逐渐转变为自由化生育理念,家庭规模缩小,夫妻关系成为家庭关系的核心,性别平等观念由社会场域转向家庭内部。其间伴随着家庭功能外化以及辅助生殖技术的发展,给予了女性更多发挥自我价值的空间,女性在社会层面的性别平等程度大幅提高。虽然家庭性别平等程度随性别平等观念的转变也有所提高,但尚未达到社会和家庭性别平等程度相一致的状态,生育意愿的提升因此受到阻碍。

1.性别平等程度正在提升。(1)长期出生人口性别比偏高形成婚姻和生育挤压。由于直观分析性别平等程度的数据不具有连贯性,因此选取出生人口性别比作为我国性别平等程度的代理变量。在文化中的性别偏好、不同性别孩子的相对经济价值及现代医疗技术等综合因素作用下,出生人口性别比自20世纪80年代开始偏高,至今已经延续40余年,走出了一条“倒V”型曲线。1982年第三次全国人口普查的出生人口性别比为108.5(女=100),超出正常范围,此后波动上升,最高达到2004年的121.2,2008年开始下降,2010年降至117.9,2022年为111.1,虽然不断下降但尚未恢复到正常范围。出生人口性别比的下降反映了男孩偏好文化的弱化,也反映了性别平等程度的提升。即便近年来育龄群体的生育意愿和行为整体下降,但是生育性别选择正在减少,出生人口性别比逐渐接近正常范围。

人口事件是长周期事件,出生人口性别比失衡会伴随该出生队列的全生命周期,在不同年龄段表现为不同的问题。根据国家统计局资料推算,1980—2022年共出生8.08亿人口,平均出生性别比为114.4,如果按照出生性别比等于105为基准推算,2022年0~43岁的男性人口要比女性多3400~3500万人。这一畸高的性别比已经对我国当下的育龄群体产生深刻影响,第七次全国人口普查数据显示,2020年的适婚年龄人口(20~40岁,1980—2000年出生队列)中男性比女性多1752万人,多出来的男性将成为被动“失婚”群体的主流。在适婚人口规模一定的条件下,性别比越高,女性人口就越少,从而导致育龄女性基数减少并加剧婚姻挤压,直接降低生育意愿和生育行为。

(2)教育性别差距缩小降低生育意愿。改革开放以来,特别是1986年九年制义务教育实施和20世纪90年代末开始的普通高等教育扩招,使我国的教育事业快速发展,女性平等接受教育的权利得到有力保障,女性接受教育的机会不断增加。2020年,15岁及以上男女性人口平均受教育年限分别为10.2年和9.6年,性别差距由2010年的0.8年缩小为0.6年;有超过1亿的女性接受过普通高等教育,较2010年净增5143万人;高等教育阶段的研究生、普通本专科、成人本专科在校女生人数分别为159.9万人、1674.2万人和450.6万人,占同类在校生的比重分别为50.9%、51.0%和58.0%,均多于男生。由此大大拓宽了女性的就业渠道,女性就业人数稳步增长,2020年城镇单位女性就业人员为6779.4万人,比2010年增加1917.9万人,增长39.5%;女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%。教育改变命运,教育改变观念,女性受教育水平直接影响其劳动参与和价值观念,对其婚育决策亦有影响。

2.性别平等观念不断进步。中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)是我国最早的全国性、综合性、连续性社会调查项目,系统、全面地收集了社会、社区、家庭和个人多个层次的数据,综合反映社会和家庭变迁的趋势。我们从2012年、2013年、2015年、2017年、2018年和2021年的CGSS微观数据中,提取了受访者对于“男人以事业为重,女人以家庭为重”“在经济不景气时,应该先解雇女性员工”“夫妻应该均等分摊家务”三个问题的观点态度,将“完全同意”与“比较同意”归类为“同意”,“完全不同意”与“比较不同意”归类为“不同意”。并将以上变量作为受访者社会层面性别平等观念、市场层面性别平等观念以及家庭层面性别平等观念的代理变量,分析我国性别平等观念在微观层面的变化。

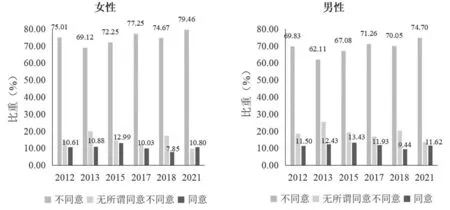

(1)社会层面性别平等观念的认可度明显提高。2012—2018年期间,从受访者对于“男人以事业为重,女人以家庭为重”的态度变化来看(见图1),持“同意”观点的受访者所占比重趋于减小,“不同意”的受访者比重趋于增大。但是,男性及女性的观点存在明显差异,女性持“不同意”观点的受访者所占比重明显高于男性;虽然持“同意”观点的受访男性比重逐年下降,但始终高于持该观点受访女性的比重。也就是说,两性群体的性别观念正在趋于平等,但女性群体性别平等意识强于男性。2018—2021年,新冠病毒感染疫情加剧了全球性别不平等,甚至让人类社会过去数十年在性别平等方面取得的进步出现停滞或倒退,因此样本中“同意”该观点的受访者所占比重出现微升,“不同意”该观点的受访者所占比重出现微降,反映了传统性别观念被强化的状况。

(2)市场层面性别平等观念的认同感增强。动态看,2012—2018年期间,就受访者对于“在经济不景气时,应该先解雇女性员工”的态度变化(见图2),持“同意”观点的受访者所占比重趋于减小,持“不同意”观点的受访者比重趋于增大。静态看,2021年,“不同意”该观点的受访者占77.29%,其中女性为79.46%,男性为74.70%。受访女性“不同意”该观点的比重均明显高于受访男性,女性在市场层面的性别平等观念明显强于男性,男性在市场层面的性别平等观念则相对保守。

图2 对于“在经济不景气时,应该先解雇女性员工”的态度

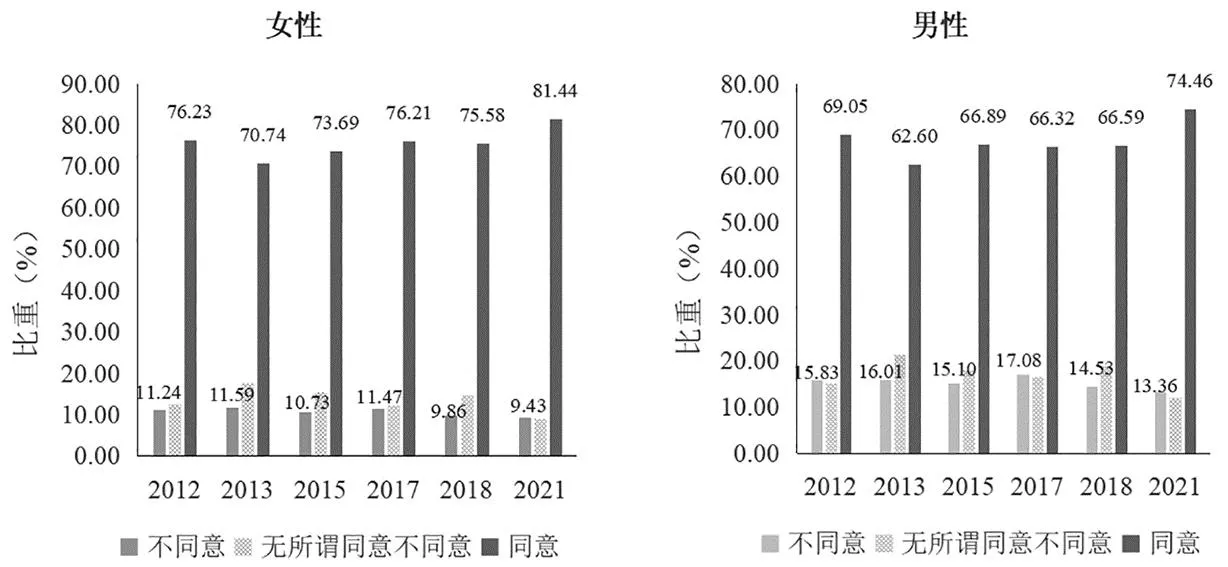

(3)家庭层面性别平等观念的接受度提高。2012—2018年期间,就受访者对于“夫妻应该均等分摊家务”的态度变化而言(见图3),在家庭内追求性别平等的群体占比始终较大,其中,受访女性“同意”该观点的比重在任何年份均高于持相同观点的男性,平均高出8个百分点。2021年,受访女性“同意”该观点的比重达到81.44%,男性的比重只有74.46%,女性在均摊家务劳动方面的需求高于男性,在家庭内的性别平等观念要强于男性。

图3 对于“夫妻应该均等分摊家务”的态度

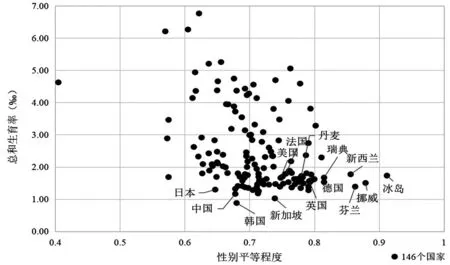

图4 性别平等程度与总和生育率的国际比较资料来源: 同表1。

(二)性别平等对育龄群体生育意愿的影响

通过以上对CGSS调查数据的分析,可以看到我国性别平等观念逐渐提升的历程,同时也在一定程度上反映了女性在社会层面、市场层面和家庭层面性别平等观念的提升。进一步使用2018年的CGSS数据分析性别平等观念对于育龄群体生育意愿的影响,在控制了受访者性别、年龄、受教育水平、收入水平等个体特征和家庭特征后,社会层面、市场层面以及家庭层面性别平等观念的提升均会降低育龄群体期望生育子女数,且对育龄女性的影响更为显著。这一结果支持了前文提到的性别平等观念与性别平等程度不一致会降低育龄群体生育意愿的观点。

现阶段我国女性劳动参与率处在较高水平,两性工资水平的差距不断缩小,社会层面和市场层面的性别平等程度不断提升,但家庭层面的照料服务仍主要由女性提供,女性面临的工作与家庭间的冲突强于男性,而女性性别平等观念强于男性,性别平等观念与性别平等程度之间的不匹配将降低育龄群体,尤其是女性育龄群体的生育意愿。生育意愿疲软表现为生育行为的低迷和消沉,2020年我国49岁女性的终身不育率为5.16%,低于美国11%和欧盟国家19%的平均水平(5)张翠玲,姜玉,庄亚儿等:《中国女性终身不育水平估计——基于第七次全国人口普查数据的分析》,《人口研究》,2023年第3期。,但随着晚婚晚育、同居、只婚不育、性少数人群等模式被更多人接受,若不及时采取措施提升性别平等程度,提振生育意愿,可能会有更多群体选择不婚不育,维持甚至进一步降低现有的超低生育水平。

综上,现阶段我国性别平等程度仍处在中低水平,育龄群体生育意愿疲软的主要原因之一是性别平等程度滞后于性别平等观念的发展速度,以及社会层面的性别平等超前于家庭层面的性别平等,导致育龄群体面临着较为尖锐的工作—家庭冲突,由此导致育龄群体选择晚婚晚育甚至不婚不育,生育意愿及生育行为双双降低。

二、性别平等程度与生育水平关系的国际比较

将我国的性别平等程度、生育水平与发达经济体进行比较,着重借鉴北欧国家提升性别平等程度与生育水平的经验,并从日本和韩国实施的家庭政策中获得警示。

(一)我国性别平等程度仍低于全球平均水平

世界经济论坛《2023年全球性别差距报告》(GlobalGenderGapReport2023)(6)WORLD ECONOMIC FORUM.Global Gender Gap Report 2023, https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/, 2023.12.19.显示(见表1),2023年中国性别平等程度为67.8%,在收录的146个国家或地区中排第107名,与2022年相比下降了0.4个百分点,排名下降了5名。分项看,中国教育方面的平等指数为93.5%,高等教育实现完全平等;经济参与和机会分类指数为72.7%,劳动力参与率的性别平等指数为81.5%。

表1 部分国家的性别平等程度、经济参与和机会分类指数与总和生育率

欧洲的平均性别平等程度最高,为76.3%,其中有20个国家的性别平等程度超过75%,冰岛、挪威、芬兰、瑞典和丹麦的性别平等程度分别高达91.2%、87.9%、86.3%、81.5%和78.0%,经济参与和机会分类指数分别达到79.6%、80.0%、78.3%、79.5%和72.7%;这些北欧国家的女性就业率水平和生育水平均相对较高,除芬兰和挪威总和生育率分别为1.39和1.5外,其余三个国家的总和生育率均维持在1.7左右。有研究认为,这些国家能够走出超低生育模式的关键在于其工业化发展较早,且性别平等持续时间较长,能够更早收获性别平等红利(7)BRUNO A.,ESPING-ANDERSEN G.,PESSIN L.,How Do Changes in Gender Role Attitudes towards Female Employment Influence Fertility? A Macro-level Analysis,European Sociological Review,Vol.31, No.3,2015,pp.370-382.。与中国临近的日本和韩国,同处儒家文化圈并受到传统文化观念影响,性别平等程度分别只有64.7%和68.0%,经济参与和机会分类指数分别为56.1%和59.7%,日本的总和生育率只有1.30,韩国仅为0.88,且在2022年降至0.78,屡创新低,在全球发达经济体中最低。虽然韩国和日本同属发达国家,与北欧五国具有相似水平的人类发展指数,但性别平等方面存在较大差距,尚不能有效提升生育水平,至今难以走出超低生育率陷阱。

(二)我国性别平等程度与总和生育率均处在较低水平

全球性别平等程度平均值为71.20%,其中超过平均水平的国家有71个,而2021年有81个国家的总和生育率低于更替水平,中国、日本、韩国同属性别平等水平和生育水平均较低的国家。虽然发达经济体在整体上表现出生育水平下降的趋势,但在梳理北欧五国与其他东欧和南欧等国的总和生育率及其与性别平等程度的关系时发现,在经济发展水平相当的国家中,性别平等程度较高且已经实现了社会层面和家庭层面的性别平等共进的国家,更有可能保持相对较高的生育水平甚至进一步提升,这是收获性别平等红利的具体表现。

与其他国家相比,我国的性别平等程度在全球处于中等偏低水平,同样受传统文化观念影响较大的韩国和日本性别平等程度也处在较低水平。单从性别平等视角观察,在整体性别平等程度偏低、经济参与和机会的性别差距缩小以及女性劳动参与率较高等多重因素作用下,导致我国生育水平较低。为了提振生育意愿,提高生育水平,很多国家正在多措并举实施家庭支持政策。但通过相关政策的国际比较发现,长期性别平等程度较高的国家(如北欧国家),实施家庭支持政策不仅能刺激女性劳动参与率的提升,还能适度提升育龄女性生育意愿;而对于性别平等程度相对较低的国家(如日本和韩国),即使实施积极的家庭支持政策,也可能无法抑制生育水平的下降趋势。

三、就业率性别差距与家庭支持政策的国际比较

家庭支持政策的目标是倡导形成特定的家庭形式并将其制度化为社会规范(8)BOURDIEU P., On the Family as a Realized Category, Theory,Culture &Society, Vol.13, No.3, 1996,pp.19-26.,其对于生育水平的影响程度与性别平等水平有关。同时,家庭支持政策对于人们形成现代化性别平等观念并追求性别平等的实践行动有直接作用。传统的性别平等观念转化为现代化性别平等行动的过程中,若家庭支持政策仍以女性为主,家庭分工时一般会从生育成本中扣除给予女性的生育补贴,女性生育的机会成本可能被低估,在追求效用最大化的家庭决策中,更倾向于传统的“男主外、女主内”模式,这样的分工模式有悖于女性追求的性别平等视角,女性在生育后将长期中断就业,从而降低其在劳动力市场的竞争力(9)NEYER C., ANDERSSON C., Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior:Effects or Artifacts?, Population and Development Review, Vol.34, No.4, 2008, pp.699-724.,单方面加重女性面临的工作—家庭冲突。因此,家庭支持政策如果缺乏性别平等视角,不仅不能促进生育反而会阻碍生育,对女性的生育支持和家庭支持政策不仅无法提升育龄群体生育意愿,甚至有可能因给女性带来的“母职惩罚”而降低女性的生育意愿。

基于经合组织家庭数据库(OECD Family Database)(10)OECD Family Database,https://www.oecd.org/els/family/database.htm,2023.12.19.的数据,我们选取了社会民主体制(冰岛、挪威、芬兰、瑞典和丹麦)、自由主义体制(英国、澳大利亚和美国)、保守主义体制(德国和法国)、东亚福利体制(日本和韩国)和南欧福利体制(意大利和西班牙)等五种不同福利制度的典型国家(见表2),比较男性和女性就业率的性别差距,以及提升女性生育率和缓解女性工作—家庭冲突的家庭政策差异,分析家庭支持政策对于提升性别平等水平和育龄群体生育意愿的作用。

表2 2021年各国整体就业率和全职工作就业率及其性别差距

(一)国家间的就业率性别差距较大

近年来,两性的整体受教育水平稳步提升,受教育机会差距不断缩小,但由于国家间的性别平等仍存在差距,家庭分工处于向更为均等的分工模式过渡阶段,女性在劳动力市场的就业水平仍低于男性。现阶段育龄女性在追求自我价值实现的过程中,因工作—家庭冲突而选择推迟婚育的比例越来越高。因此,西方国家在提升女性劳动力市场参与的同时,实施了较为积极的家庭支持政策,在上述政策的影响下,冰岛、挪威、芬兰、瑞典、丹麦、法国、德国等国家的性别平等水平稳居前列,总和生育率出现回升趋势,这些国家已经突破了低生育率陷阱,收获了性别平等红利。

北欧五国的整体就业率性别差距较小,但是全职工作就业率性别差距较大,其中冰岛整体就业率性别差距为5.7个百分点,全职工作就业率性别差距为21.3个百分点,反映了女性多采用灵活就业方式参与市场劳动的现实,这在很大程度上缓解了工作—家庭之间的冲突,因此,冰岛的性别平等程度在全球排名第一,2021年的总和生育率为1.73,在发达经济体中处于较高水平。除北欧五国之外,性别平等程度较高、两性就业率较高且女性灵活就业机会较多的发达国家的总和生育率水平相对较高是普遍现象。日本和韩国的整体就业率性别差距较大,且女性灵活就业机会少,性别平等程度较低,总和生育率仍处于较低水平。

(二)国家间的家庭政策实施效果有别

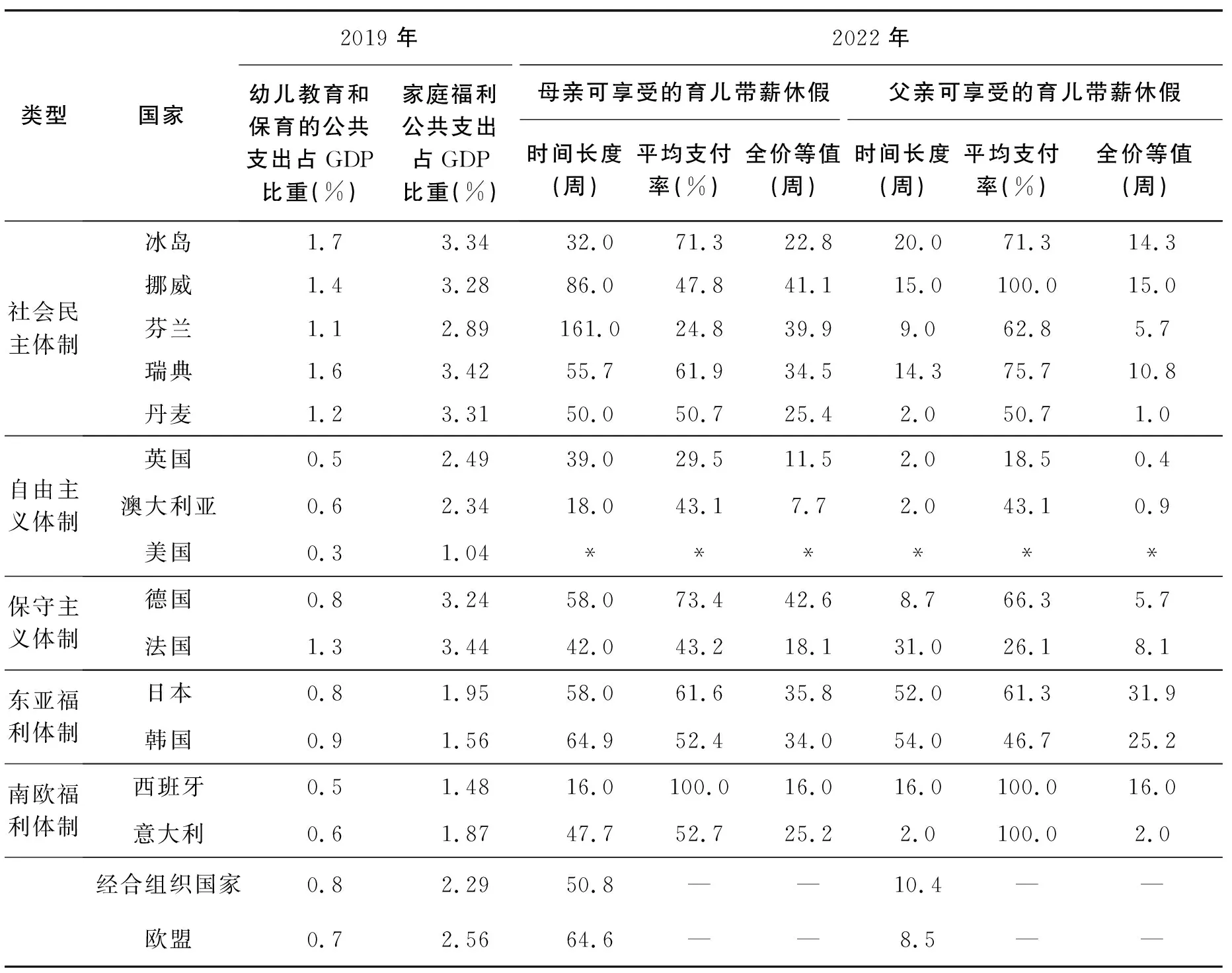

家庭支持政策与性别平等水平及总和生育率之间的关系显示(见表3),北欧五国提供了优质普惠的托育服务,在降低生育成本和保障女性地位方面都有很好的政策,其2019年幼儿教育和保育方面的公共支出占GDP的比重均在1.1%以上,家庭福利公共支出占GDP的比重均在2.89%以上,在OECD国家中处于较高水平。除丹麦以外,冰岛、挪威、芬兰和瑞典均为男性提供了较多的陪产和育儿带薪休假,而且陪产假和育儿假的实际使用率较高,在很大程度上为女性提供了家务支持,减轻了女性的育儿压力,缓解了女性的工作—家庭冲突,进而实现了较高水平的性别平等,促进了生育率和劳动参与率的双双提高。相反,日本和韩国虽然为男性提供了较多的陪产假和育儿假,但现实中男性在休假期间可能面临比女性更严重的生育惩罚,两国男性陪产假和育儿假实际使用率较低,对于提升女性生育率的作用相对较小。事实上,日本、韩国和中国都面临着晚婚晚育的共同问题,而且都受传统的性别角色和家庭规范影响,强调婚后明确的性别分工(11)RAYMO J. M., PARK H., XIE Y., et al. Marriage and Family in East Asia: Continuity and Change, Annual Review of Sociology, Vol.41, 2015, pp.471-492.。因此,对日本与韩国家庭政策的分析,可以帮助我们更好地理解中国的家庭政策如何影响婚育意愿。

表3 部分国家的家庭政策—家庭福利公共支出的比较

(三)中国女性就业率较高,家庭政策实施晚于欧洲国家

随着我国女性受教育水平的普遍提高,其接受高等教育的情况与男性相比已几乎没有差异,这进一步增加了女性劳动力市场参与机会,劳动参与率和担任干部的比率提高。国际劳工组织的数据显示,2021年我国15~64岁女性人口的劳动参与率为71%,同年龄段男性人口的劳动参与率为81%,两性劳动参与率均高于世界平均水平,且劳动参与率的性别差距较小。根据《中国妇女发展纲要(2021—2030年)》,女性参与经济社会发展的能力和贡献率明显提升,全社会就业人员中女性占比超过四成。进一步缩小性别差距的政策倾向,不能仅仅关注社会和市场层面的性别差距,还应特别关注女性在家庭生活中的独特作用,提升女性在家庭层面的性别平等程度。

伴随生育政策的转型,生育支持政策和家庭支持政策体系逐步完善。然而,生育意愿和生育水平依然持续下降,其重要原因之一就是性别平等程度较低,女性生育直接成本高,职业发展的机会成本更高,难以做到职业发展和养育孩子兼顾。虽然国家和各级地方政府出台了大量鼓励生育的支持政策,但是我国的家庭和生育支持政策起步远远晚于欧洲国家,有些规定还只是停留在文件上或正在试验和试点阶段。我国家庭政策起步晚具有后发优势,可以借鉴他国既有经验制定实施适合中国国情的、更为积极的家庭和生育支持政策体系,在政策和实践维度共同促进性别平等,特别是家庭层面的性别平等,可保障女性不因生育而失去职场发展的机会,为促进生育水平提升创造条件。

四、性别平等影响育龄群体生育意愿的思考与启示

2023年世界人口日的主题是“释放性别平等的力量,提高妇女和女童的话语权,开启世界的无限可能性”,国家卫生健康委将中国主题确定为“促进性别平等,护佑妇幼健康”。性别平等是两性在社会关系和权利上的平等,既能给人们更多发挥潜能的空间,也更能满足人们的基本需求和发展需求。伴随着第二次人口转型,无论男女都更加强调自我价值的实现,对性别平等的要求亦更加强烈,个人主义价值观的兴起和女性有偿劳动的增加导致了生育推迟和生育意愿降低(12)VAN DE KAA D.J., Demographic Transitions, Encyclopedia of Life Support Systems, Vol. 1, 2010, pp.65-103.。为提升生育水平,许多国家进行了多种途径的尝试,其中北欧国家在保持长期性别平等的情况下,积极实施惠及两性的家庭支持政策,在维持和提升生育水平方面取得了一定效果。日本及韩国因受传统性别观念影响较大,性别平等程度相对较低,尤其是家庭层面的性别平等水平较低,惠及两性的家庭支持政策效率有限,生育水平难有起色,所有这些都为我国相关政策的制定提供了借鉴和启示。

第一,继续推动性别平等的发展,促进家庭内部合理分工。性别平等与生育水平的关系具有明显的阶段性:第一阶段,社会层面和家庭层面性别平等双双较低与较高生育水平相伴;第二阶段,性别平等从社会层面逐渐传导至家庭层面,二者的差距导致生育水平下降或保持低位,如日本、韩国和中国;第三阶段,实现社会层面和家庭层面的性别平等双高,有助于提高生育水平,如北欧国家。从本质上看,提升女性地位、推动性别平等与鼓励生育并不相悖。家庭内的性别平等会影响到两性的家庭劳动分工,进一步影响其在劳动力市场和家庭内的自我价值发挥空间,在实现性别平等和良好的家庭支持政策的情况下,女性劳动参与率高,生育福利改善,工作—家庭关系协调,就可以推动生育水平稳定甚至上升。北欧国家鼓励生育的家庭福利政策与性别平等的成功经验值得中国学习借鉴,例如建立健全政府主导、多部门合作、全社会参与的工作机制;各地积极探索依法促进性别平等机制及其评估机制;重视和维护妇女权益、促进性别平等;加强两性共同推进性别平等的努力;继续促进性别平等的理论研究、宣传倡导、教育培训等。

第二,推动企业采取更加灵活的工作时间和工作方式,为就业者关照家庭提供便利。灵活的工作时间和工作方式不仅能提升工作效率,还能使育龄群体协调工作与家庭,缓解家庭生育、养育和教育的压力,男性有条件照顾孩子并分担家务工作,提高家庭整体家务劳动效率,进一步促进育龄群体生育意愿;同时,灵活的工作时间和工作方式能够减少通勤时间,避免交通拥堵,有利于环境保护、家庭和谐和缓冲高房价,提高时间的利用效率。因此,应该鼓励企业开展灵活用工试点,对于灵活用工企业进行政策激励,建立利益相关方的分担机制,提高企业作出调整尝试的积极性。

第三,增加对双职工家庭的制度和政策支持,促进夫妻达到更高层次的平等。双职工家庭的制度和政策支持应激励与支持男性参与家务劳动,落实双职工家庭支持有利于促进两性家庭内部的性别平等,同时削弱生育对女性的母职惩罚,促进育龄群体生育行为。从国际经验来看,很多高福利国家都有比较长且男女相对平等的育儿假。例如,瑞典的生育政策鼓励夫妻双方参与育儿,夫妻双方可获得总共480天的带薪育儿假,其中包括90天不能转让给对方使用的育儿假。在育儿假制度中融入家庭角色的性别平等观念,通过法律规定父亲的家庭责任,不但能促进男女两性职场中的机会平等和家务劳动中的责任分担,而且有利于弱化和消除就业市场中的性别歧视。因此,应该加快落实我国产假、陪产假政策的精细化改革,为男性参与育儿提供可行空间,促使陪产假和产假一方面成为个人专享的不可转让的权利,另一方面又有相对优厚的报酬,提高其使用率,真正发挥生育假期制度对提升生育水平的正向作用;同时,削弱生育假期制度对于男女双方劳动参与的负面影响,建立政府、用人单位和个人共担生育假期成本的机制,缓解因生育休假造成的隐形用工歧视,增加生育假期政策的效率。

第四,加快落实普惠的托育服务政策,提升托育机构的服务质量。一方面,更加普及更高质量的托育服务往往会对女性劳动参与率产生积极影响,缓解女性面临的工作—家庭冲突,减轻家庭内因家庭服务造成的性别分工不均问题,提高育龄群体生育率。另一方面,积极发展普惠托育服务,需要将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展总体规划,强化政策引导,通过完善土地、住房、财政、金融、人才等支持政策,引导社会力量积极参与;推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构;支持用人单位、国有企业、各级政府、社区和家庭以多种形式提供托育服务;加强综合监管,建立健全支持政策和标准规范体系。