数字科学家与平行科学:AI4S和S4AI的本源与目标

2024-02-02王飞跃王雨桐

王飞跃 王雨桐

1 中国科学院自动化研究所 复杂系统管理与控制国家重点实验室 北京 100190

2 澳门科技大学 创新工程学院 澳门 999078

3 中国科学院自动化研究所 多模态人工智能系统全国重点实验室 北京 100190

人工智能的近期发展和成果,不但令一些人震惊,更使许多人“焦虑”:AlphaGo 和ChatGPT 之后,新的智能技术迭代多快?下一个“热点”何时涌现?在什么方向?引爆哪个领域?危及人类的“超智能”真地要来临了?

此类问题,许多根本就不是科学问题,无法科学回应。但毫无疑问,人工智能,即正在兴起的智能科学与技术,在不断增强的算力和快速增长的数据之双重加持下,必将加速迭代发展。人类社会必须做好迎接社会冲击力远大于AlphaGo 和ChatGPT 之类的新智能技术将很快出现的各种准备。同时,作为科技工作者,还必须深思:源于科学的智能技术,能够变革当前学习、研究、组织、实施科技项目与工程的方式和方法吗?如果能,有多快?更进一步,人类是否即将步入甚至已经处在一个类似于从农业社会到工业社会的时代大变革中?换言之,起步于动力革命,登峰于信息革命的工业时代,是否已将其历史舞台的中心角色,让位于以人工智能为代表的智力革命之“智业时代”?

本文将对此进行探讨,特别是讨论关于可能由此引发的科技之变革。然而,回答这些问题之前,不妨回顾一下马克思和恩格斯[1]关于社会形态的“两个决不会”的判断:“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”

1 本文研究范畴

本文无意讨论工业社会是否已将其所容纳的全部生产力发挥出来,因为智能科技将极大地提升并重新定义工业技术的生产力。显然,“智业”就是工业的智能化和形态升华,不应将二者对立。必须清楚智能技术(intelligent technology,新IT)的首要任务是变革、开拓已有的工业技术(industrial technology, 老IT) 和信息技术(information technology,旧IT),进而变革当下的社会产业形态和科研运维范式。一些西方国家曾经的“去工业化”,转移所谓的“高能耗、重污染、劳动密集型”制造产业,却不满由此引发的新世界产缘格局和地缘政治,导致新一轮国际冲突和局势动荡,值得每一个发展中国家警惕和借鉴。

“智业”的存在条件是否成熟,还是一个目前难以厘清的问题。但是,当下人工智能已有的技术和应用已清楚地表明“智业”的社会形态已经开始:大数据成为新的生产资料,区块链智能合约形成新的生产关系,人工智能和机器人变为新的生产力。今天,从AlphaGo、ChatGPT、元宇宙(metaverses)、比特币和NFT(非同质化代币),到DAO(分布式自主组织)、DeSci(分布式自主科学)、AI4S(人工智能驱动的科学研究)等数字技术与组织,以及形形色色的运营服务新方式和创业形式,都是“智业社会”冰山一角般地展露。然而,必须认识到,单凭技术的进步无法使人类真正理解“智业社会”的本质,更难以有效地构建新的“智业社会”形态。因此,必须变革固有的思维方式和哲学体系,重新认识虚与实、数与智、物质与精神、存在与变化等基本理念在新社会形态中之新的相互作用与关系,从崭新的视角推动“新文科”“新理科”“新工科”的发展与融合,引导并服务于正在兴起的“智业社会”。

利用AI4S在学科交叉方面的特点,推动乃至强化传统学科的转型,将加速进入一个以跨学科融合为主导的新学科发展时代。AI4S主旨在于运用新IT推动传统科学研究的变革。其目前的显著特点是利用人工智能、机器学习和推理技术来处理、分析大数据,有效地揭示数据间的相互关系,辅助科学家解决“维数灾难”的问题,从而更迅速、更精确地理解复杂的自然和社会现象。鉴于AI4S对于国家竞争力、经济和技术储备的重要性,促进其快速且健康的发展显得尤为关键。基于这些考量,本文在文献[2-5]的基础上,围绕平行科学与数字科学家,进一步探讨人工智能技术的发展趋势,特别是其对社会形态的可能影响及应对方式和策略等问题。

2 科研范式发展现状与展望

国际人工智能的前沿科技发展与智能产业的引导企业现状表明:需要根本性地改变专业文化和知识基础的形态,刻不容缓地大力推进科技范式的广泛且深刻地变革。

2.1 发展现状

自2021年初,西方发达国家的许多与智能技术相关的大学、社团和公司,包括斯坦福大学、英伟达(NVIDA)公司、Scale AI 公司等,不断以报告、演说、产品发布等形式宣传推动基础模型(foundation models)、元宇宙、协作机器人(collaborative robots)等新理念,认为这是技术革命,将在未来10年使产业效率提高1000 倍,警示各国前沿企业如果其平均年增长少于20%,10年后将落后甚至被淘汰出局[6]①。除了已为大家熟知的语言视觉大模型技术[7-10]外,NVIDA 公司的工业元宇宙(Omniverse)等工业平台正在改变制造业。之前一直拒绝开放的许多工业软件公司(如MathWorks、Autodesk 等)已经自觉入驻Omniverse,西门子、通用汽车、宝马等许多国际巨头也通过Omniverse 进行虚实协作的平行制造与平行生产。一些专业人士认为,这些新技术将变革制造业,从规模化生产转向绿色个性化可持续生产,重塑第一产业和第二产业,并使以服务业为主体的第三产业“硬化”;由人工智能代理和区块链等技术将组织、管理、协调、执行等传统的“文科”技术化,成为“新理科”“新工科”,化传统服务业为未来“智业”的主体,重新定义“第三产业”①王飞跃. 基础车辆的平行驾驶:未来通行的基础智能与设施智能. 上海: 2023华为公司系统技术大会, 2023.。

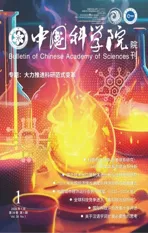

在“工业4.0”之后,欧盟于2021 年发布“工业5.0”(Industry 5.0)文件,希望借助人工智能技术引领欧洲迈向一个可持续、以人为中心的强适应性工业社会[11,12]。目前,国际学界和产业界的共识是工业5.0的核心理念是“知识自动化”和“人机物一体化”(图1),其本质就是虚实平行协作的平行科技与平行产业,其重要的表现形态就是“新文科”“新理科”“新工科”。

图1 产业范式转移:基于“人机物一体化”和平行智能的“工业5.0”Figure 1 Industrial paradigm shift: Industry 5.0 based on cyber-physical-social systems (CPSS) and parallel intelligence

2.2 展望

国际上青年一代正在借助区块链智能大力推动Web3 和DeSci 运动[5]。实际上,科学自诞生以来便主要以DeSci的形式存在;智能合约、NFT和DAO的引入,将使DeSci 深入普及社会的各个角落,特别是青年一代将成为未来“智业社会”最基本的科技力量和产业发展的第一生产力的主力军,进而成为变革科研范式和社会形态的主要源动力。

产业界及青年人已开始行动变革其组织和行为的范式。作为希望引领产业发展和新一代的科技界,还等什么?

3 科研大模型:平行科技与数字人科学家

3.1 三类科学家

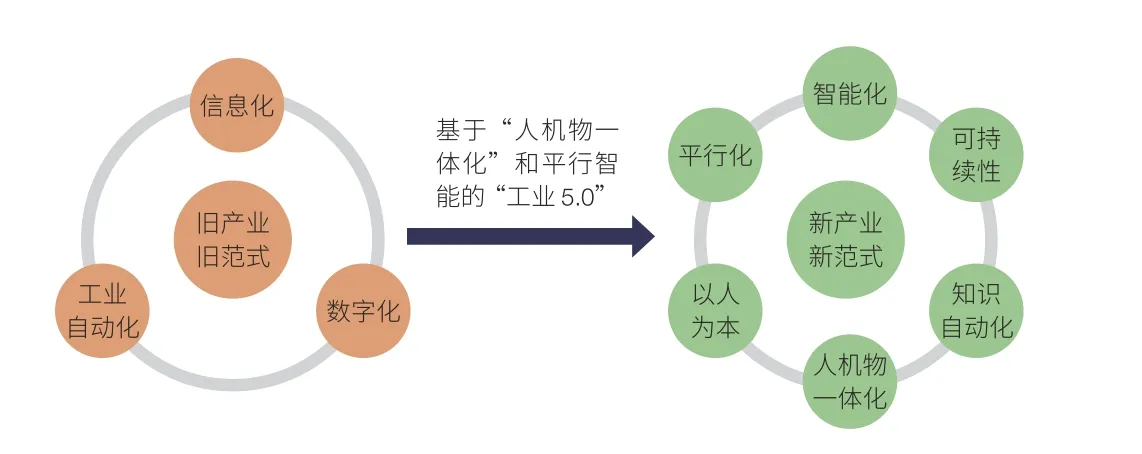

如文献[2]所讨论的,目前已进入一个“老”“旧”“新”3 种IT 技术联合开发卡尔·波普尔“物理”“心理”“人工”3个世界的“第三轴心时代”,即以共赢、包容、“正和”(Positive Sum)为特征的第三波全球化运动。这是远比语言大模型(LLMs)和视觉大模型(LVMs)更广阔的世界模型视角。而现有这些大模型技术表明,变革产业和科研形态最直接,也是最自然的方式,就是将自然与人工平行,从自然科学到人工科学,从物质生产到制造人工,引入数字人和机器人与生物人平行[13,14]。针对新的科研范式,就是“三个世界,三类科学家”:“数字人科学家”、“机器人科学家”、生物人科学家,共同构成平行科学家,分别占科研团队组成的80% 以上、15% 以下、5% 以下(图2)。

图2 平行科学:三个世界,三类科学家Figure 2 Parallel sciences: Three worlds,three types of scientists这里三类科学家按帕累托80/20法则划分,ε ∈(0,1)表示“数字人科学家”在科研团队中的占比The three types of scientists are divided according to the Pareto’s 80/20 rule, wherein ε ∈(0,1) represents the proportion of ‘digital scientists’ in a research team

大模型技术引发的对齐和提示工作,以及提示工程师的出现,预示今后相当体量的科研工作将归为“对齐”与“提示”。但是,相应的科技工作者不但不会失业,数量还会大幅增加,不过将被“快递小哥化”。而且,趋势表明,“大问题、大模型”将转向“小问题,大模型”的垂直细分化。这一趋势,加上围绕大模型的进一步开发[15-19]和智能代理技术的成熟[10,14,20],针对科研的“小问题、大模型”就自然地定义并引入了一类“数字人科学家”。

同时,还必须引入“机器人科学家”,用于数字形式之外的许多科研活动,特别是高危、劳动强度大的科学实验工作。不久的将来,从DeSci 到自主式科学实验工厂、无人科研测试工厂,将成为“智业社会”的重要构成。科研工厂工业化是必然的趋势,“机器人科学家”将是其关键的支撑。

3.2 平行科学

科学研究从科学家最初利用大自然观察并实验到科研工作者在实验室中观察试验,再到今天利用数学推理进行计算或理论实验。大模型的出现,使利用更大规模的人工系统进行虚拟平行实验成为现实,其作用将远大于传统的计算机仿真实验之效果和效益,也使社会科学的许多“反事实实验”(counterfactual experiments)有了新的替代途径,必将促进“新文科”“新理科”“新工科”的融合。

由此,未来的科研模式将开启“三个世界,三种模式”之平行科研的“一天”:“上午”(AM)——自主模式(autonomous mode),占比80%以上,主要科研工作将由“数字人科学家”和“机器人科学家”自主完成。“下午”(PM) ——平行模式(parallel mode),占比15%以下;此时,生物人科学家必须以遥控或云端的方式进行干预和指导才能完成科研项目。“晚间”(EM)——专家或应急模式(expert/emergency mode),占比5%以下,此时,必须以生物人科学家为主体,数字人和机器人为辅,在现场完成相应的科研任务。

支撑平行科研设想的基础技术已经出现,其就是科研大模型、科研场景工程和面向三类科学家的一体化操作系统。初步计算表明,这有可能提高科研效率960倍以上[21]。

4 科学本源与目标:AI4S与S4AI

英国数学家和哲学家怀德海曾以为现代科学思想源自古希腊悲剧中命运的“人工”安排,从而走上探索自然现象背后之规律的科学征程[22]。此外,人工智能的创始人之一司马贺(Simon)[23]还提出“人工科学”(Sciences of the Artificial)的理念。源自人性“爱智慧”哲学的人工智能,目前正以AI4S 的形式[3,4],加速科学的发展,改变科研的范式;最近,AI4S在材料科学中的应用与成就[24,25],令人瞩目。

作为科研工作者还必须从S4AI 的逆向反视这一切,特别是SS4AI(Social Science for AI),其核心就是人工智能及更广的智能科学和技术的伦理与治理问题。必须认识到,从AlphaGo 到ChatGPT,目前前沿的人工智能技术还不可解释,广义的智能更是从内涵上就无法科学地解释;但是,人工智能可以不可解释,却一定要能够治理,而这就是S4AI 的目标和任务。

区块链、智能合约、DAO和DeSci,已使“治理”从文科领域迈向硬科技的“理工”范畴。新的加密技术和联邦方法,从NFT、闪电网络、联邦学习、联邦智能到联邦生态,更使智能科技的治理成为现实,但这些技术还是不够。

“数字人科学家”的引入,为S4AI 和人工智能的治理提供了新的视角,即数字人和数字人科学家的教育与培育[25]。如同在平行教育研究中所设想的,通过数字学校和数字研究所的方式,使生物人与数字人同时在各种各样的教育科研大模型中进行学习和培训,并交互促进,使“对齐”和“治理”变成一项长期不断的工程,如同人类本身所经历的教育和科研过程[26,27]。图3给出平行教育与平行科研培育的“对齐”原则。

图3 AI4S与S4AI:迈向可治理的智能科技Figure 3 AI4S and S4AI: Toward governable intelligent technology

这些设想或许有些超前,但以大模型和智能代理技术目前的发展趋势和应用态势,似乎又是不可避免的必然结果。为此,应当敢于研究,谨慎实施,确保人工智能和智能科技造福人类,并推动整个生态的健康可持续性发展。

致谢感谢中国科学院自动化研究所王兴霞在成文过程中的帮助。