数字贸易壁垒的分类、测算框架与国际比较

2024-01-30刘洪愧杨晨旭

刘洪愧,杨晨旭

(1.中国社会科学院 经济研究所,北京 100836;2.中国社会科学院大学 经济学院,北京 100044)

在信息通讯技术(ICT)特别是数字技术快速发展背景下,数字贸易逐渐成为国际贸易的重要组成部分并且成为全球贸易增长的主要推动因素。截至2022年初,全球互联网用户数量已攀升至49.5亿,互联网普及率达到62.5%;特别是在中国,互联网用户数量由4.85亿增长至超过10亿,互联网普及率达到70%以上(1)数据来源:Digital 2022 Global Overview Report,https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report?rq=digital%202022%20global%20overview%20report。。互联网用户的激增奠定了数字贸易发展的基础。从国际视角看,2005年,全球数字可交付服务出口额占总服务贸易出口额的比例为44.67%,到2021年这一比例已经增长至62.77%。ICT总产品出口额也由2005年的1.31万亿美元增加至2021年的2.32万亿美元,在贸易总额中的占比由12.87%上升至13.06%。同时,ICT服务出口占服务贸易比值由2005年的6.2%增加至2021年的13.97%(2)数据来源:https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx。。就中国数字经济的角度来看,数字经济规模从2016年的22.6亿元增长至2021年的45.5亿元,年均增长率达到12.37%,2021年数字经济规模占GDP比重达到39.8%。其中,产业数字化规模由2016年的17.4万亿元增长至2021年的37.2万亿,占GDP比重达到32.5%(3)数据来源:《中国数字经济发展报告(2022)》。。中国数字经济进入加速发展阶段,并逐渐成为国家经济增长的新动力和国民经济的重要支柱,同时也成为促进中国数字贸易发展的重要基础。

在此背景下,生产者和消费者均可从数字贸易中获益(4)刘洪愧:《数字贸易发展的经济效应与推进方略》,《改革》2020年第3期,第40 -52页。。一方面,生产者能够借助数字贸易的发展,突破地理限制获得更多高质量生产性服务,并提高物流、供应链与企业管理效率,从而降低生产成本;另一方面,数字贸易的发展使得消费者可以在更大时空范围内接触和选择产品与服务,从而提高消费者福利。数字贸易在促进经济增长的同时,也提供了更多的就业岗位,可以改善个人福利水平。

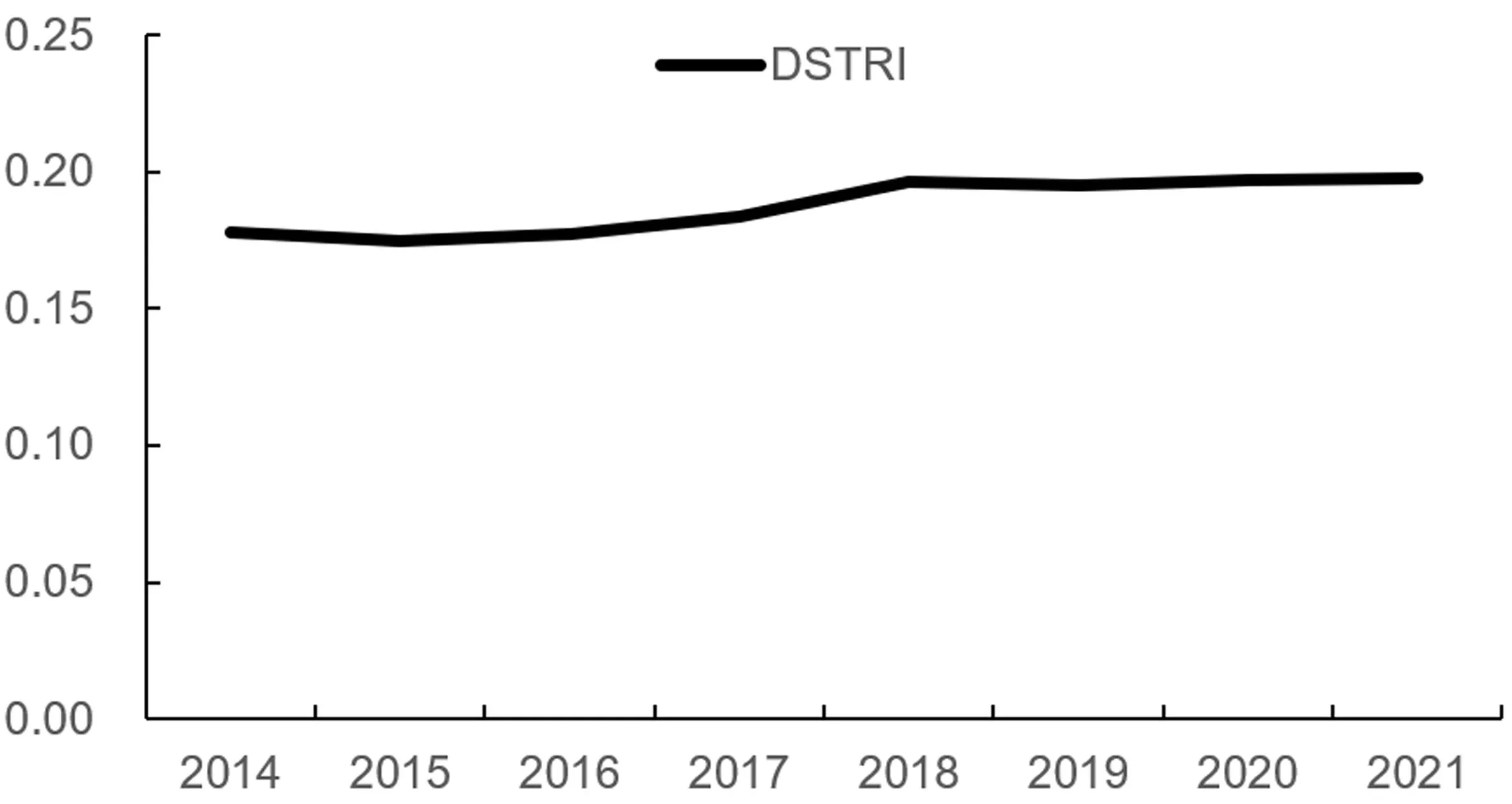

但是伴随着数字技术和数字贸易的发展,国家产业和数字安全、隐私泄露以及知识产权保护等问题也随之更加凸显(5)陶乾:《赋权模式下数据权利的保护与限制》,《江西财经大学学报》2023年第1期,第126 -136页。。为了规范和有效监管数字贸易活动,保护国家和人民权益,各国政府针对数字贸易制定了各类法律法规与政策,形成了各种类型的数字贸易壁垒。此外,数字贸易尚处在发展的早期阶段,各国数字技术发展状况与经济结构差异显著,数字贸易政策各不相同,出于保护本国利益而设立的数字贸易政策与国家间监管政策的异质性和不确定性共同构成了跨国数据的流动障碍和数字服务贸易的准入限制等问题,从而产生数字贸易壁垒问题(6)刘洪愧等:《数字贸易背景下全球产业链变革的理论分析》,《云南社会科学》2022年第4期,第111 -121页。。从诸多研究报告来看,各国的数字贸易限制政策呈现增长趋势,图1展示了2014—2021年间国际平均数字服务贸易限制指数(DSTRI)得分变动情况,总体呈上升趋势。这表明近年来,国际数字服务贸易壁垒水平逐渐提高,数字贸易限制政策持续收紧。基于此,对数字贸易壁垒内涵、分类和测算方法的研究以及各国数字贸易壁垒情况的比较分析将有助于深入了解当前的数字贸易壁垒现状,进而对我国构建更加成熟的数字贸易监管体系,推动形成国际数字贸易规则共识,促进数字贸易共享发展,具有重要的理论和现实意义。

图1 2014—2021年国际平均数字服务贸易壁垒指数

一、数字贸易内涵及数字贸易壁垒的界定

与传统贸易壁垒旨在增加货物和服务的跨境流动成本类似,数字贸易壁垒旨在增加数字服务跨境流动和跨境电子商务的成本,主要包括跨境数据流动的限制、数字服务的准入限制、贸易便利化等形式。数字贸易壁垒的作用对象是全新的、脱胎于数字经济产生的数字化产品以及跨境电子商务。尽管数字贸易具有与传统贸易相似的本质与目的,但二者在贸易对象、贸易方式、时效性以及监管政策等方面存在显著差异。因此,数字贸易壁垒的政策重点也发生了明显变化。数字贸易壁垒的界定依赖于对数字贸易内涵的理解,而数字贸易是数字经济的国际化形态。尽管目前学术界对于数字经济、数字贸易以及数字贸易壁垒的界定尚未统一,但对数字贸易壁垒定义的理解离不开数字经济与数字贸易内涵的界定。

1996年,Tapscott首次提出“数字经济”一词,尽管没有直接定义,但赋予其“与技术网络、智能设施相关,通过技术将人类网络化,将智能、知识与创造力结合,能够在创造财富方面取得突破”(7)Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (New York: McGraw-Hill, 1996), 26.的特征描述。随后,这一定义得到了进一步的发展,产生了狭义与广义之分。狭义的数字经济仅限于依托于数字技术的行业;广义的数字经济是指一系列将数字化信息和知识作为关键生产要素,将现代信息网络作为重要活动空间,以及有效利用信息和通信技术(ICT)作为生产率增长和经济结构优化的重要驱动力的广泛经济活动。

随着数字经济的兴起,数字贸易也迅速发展,相应的政策法规随之建立并逐步完善,但对于数字贸易的内涵定义尚未完全达成一致意见。美国对于数字贸易内涵的界定一脉相承地体现在2013—2019年的报告中,与数字经济一样,存在狭义与广义之分。其具体区别在于:一是对数字技术的界定;二是是否涵盖了通过网络进行的实体商品交易以及数字产品对应的实体产品交易。2013年,美国国际贸易委员会(USITC)在DigitalTradeintheU.S.andGlobalEconomies,Part1中将数字贸易定义为:通过固定线路或无线数字网络交付产品与服务的商业活动,将实体商品的贸易排除在外(8)资料来源:Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part 1,United States International Trade Commission,https://www.usitc.gov/publications/332/pub4415.pdf。。该报告以数字经济领域的文献综述、公开听证会、行业书面意见等为基础,将数字贸易壁垒分为本地化措施、数据隐私和保护、知识产权相关、审查制度以及边境措施与移民限制等五个方面,但并未就数字贸易壁垒程度进行量化,而是着重分析各项贸易壁垒的内涵与实际影响。2017年,美国国际贸易委员会(USITC)在GlobalDigitalTrade1:MarketOpportunitiesandKeyForeignTradeRestrictions中同样使用了这一狭义定义,但在数字贸易壁垒的界定上,增加了加密限制、市场准入限制与投资相关措施等内容(9)资料来源:Global Digital Trade1: Market Opportunities and Key Foreign Trade Restrictions, United States International Trade Commission,https://www.usitc.gov/publications/332/otap2016.html。。

广义的数字贸易内涵主要体现在:将数字贸易的产品范围由数字产品扩大至所有产品与服务,将数字贸易的界定范围由依托互联网的产品交付扩大至任何与数字技术相关的贸易活动各个环节,数字贸易壁垒的界定也随之发展延伸。2014年,美国国际贸易委员会(USITC)在DigitalTradeintheU.S.andGlobalEconomies,PartII中指出,狭义的数字贸易定义不足以捕捉多数涉及互联网的实体商品的商业活动。为了尽可能涵盖各种与互联网或数字技术相关的经济活动,该报告将数字贸易定义为“通过互联网以及基于互联网的相关技术进行订购、生产或交付产品和服务的美国国内商业和国际贸易”(10)资料来源:Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part II,United States International Trade Commission,https://www.usitc.gov/publications/332/pub4485.pdf。。在此基础上,将数字贸易壁垒界定为本地化限制、市场准入限制、数据隐私与保护要求、知识产权侵权、不确定的法律责任、审查制度、海关要求七方面内容,对数字经济相关行业内的企业开展问卷调查,通过对问卷数据的调整加权,对各国数字贸易壁垒程度进行量化(11)资料来源:Digital Trade in the U.S. and Global Economies, Part II,United States International Trade Commission,https://www.usitc.gov/publications/332/pub4485.pdf。。2022年,美国贸易代表办公室(USTR)在2022NationalTradeEstimateReport中将数字贸易与电子商务贸易壁垒定义为阻碍跨境数据流的政策措施,包括数据本地化要求、影响数字产品贸易的歧视性做法、对提供互联网服务的限制以及其他限制性技术要求等(12)资料来源:2022 National Trade Estimate Report,Office of The United States Trade Representative, https://ustr.gov/sites/default/files/2022%20National%20Trade%20Estimate%20Report%20on%20Foreign%20Trade%20Barriers.pdf。。

综合来看,尽管美国国际贸易委员会(USITC)和美国贸易代表办公室(USTR)在部分报告中采用了数字贸易的狭义定义,但定性分析仍考虑了电子商务对数字经济的影响,且在之后的量化过程中,采用了广义的认定方式,进行问卷发放和数据统计,其量化结果反映了各国广义数字贸易壁垒的情况。

其他组织和机构也对数字贸易壁垒的定性分析和量化方法展开研究。2019年,经济合作与发展组织(OECD)将数字化服务界定为通过互联网提供的服务,并基于服务贸易限制指数(STRI)创建了数字服务贸易限制指数(DSTRI)来量化数字服务贸易壁垒,从基础设施、电子交易、支付系统、知识产权及其他障碍五个方面入手,根据是否存在阻碍数字贸易的政策以及是否缺失促进数字贸易的政策来描绘数字服务贸易的横向障碍(13)资料来源:The OECD Digital Services Trade Restrictiveness Index,The OECD Digital Services Trade Restrictiveness Index,https://www.oecdilibrary.org/docserver/16ed2d78-en.pdf expires=1667550660&id=id&accname=guest&checksum=9028E0C0739A387F947408043C9B5F83。。2018年,欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)虽然没有明确提出数字贸易的定义,但从财政限制、设立限制、数据限制、贸易限制四个方面梳理各国提高数字贸易成本的政策措施,从而构建了数字贸易限制指数(DTRI)来量化各国数字贸易壁垒(14)资料来源:Digital Trade Restrictiveness Index,DTE Report,https://ecipe.org/dte/dte-report/。。

国内也有部分学者对数字贸易壁垒的内涵进行分析。从数字贸易壁垒的形式来看,戴龙从数字本地化存储、数据跨境流动限制、数据流量限制以及公开源代码和加密密钥四个方面对数字贸易壁垒进行界定(15)戴龙:《数字经济产业与数字贸易壁垒规制——现状、挑战及中国因应》,《财经问题研究》2020年第8期,第40 -47页。。赵瑾则认为数字贸易壁垒具体包括关税壁垒、非关税壁垒与数据限制三方面内容。其中,非关税壁垒分为贸易限制、投资限制、财政限制、自然人流动限制与知识产权等(16)赵瑾:《数字贸易壁垒与数字化转型的政策走势——基于欧洲和OECD数字贸易限制指数的分析》,《国际贸易》2021年第2期,第72 -81页。。此外,王岚指出应当区分中性的监管措施与数字贸易壁垒,从目标合法、手段合理与效果合意三方面入手,将是否存在贸易保护主义、歧视性措施以及限制国际贸易三个维度作为数字贸易壁垒的判定标准,认为数字贸易壁垒具备“边境后措施”特征,主要包含数字贸易启动环境、技术性限制措施、数据本地化要求、知识产权四个主要领域(17)王岚:《数字贸易壁垒的内涵、测度与国际治理》,《国际经贸探索》2021年第37期,第85 -100页。。

总体来说,由于数字贸易发展的时间尚短,相应的法律法规、政策等仍处于不断的完善与变动中,存在较大的不确定性与不可预测性。学界在数字贸易壁垒方面的研究仍处于初始阶段,对其内涵的界定仍处于发展过程中。尽管数字贸易壁垒的内涵存在狭义与广义的区别,但争论多集中于数字贸易的涵盖范围,在提高数字贸易成本,阻碍数据跨国流动的政策构成了数字贸易壁垒的主要内容这一点上,多数学者已达成共识。因此,本文不强调数字贸易壁垒的行业范围,而将重点放在数字贸易监管政策以及国家间政策异质性的分析上。

二、数字贸易壁垒的分类

数字贸易壁垒产生的原因主要包括:一是贸易保护主义导致的歧视性政策;二是各国数字监管政策异质性和不可预测性。其中,数字贸易领域的歧视性政策是产生贸易壁垒的关键。此外,数字贸易中的“不可能三角”导致了监管政策的异质性与不可预测性。经济合作与发展组织(OECD)指出,在数字经济发展中,存在三个可能相互冲突的政策目标:普及使用互联网、促进或保持市场竞争、更广泛地保护隐私和消费者(18)资料来源:The Internet Economy-Regulatory Challenges and Practices,OECD Economics Department Working Papers,https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxszm7x2qmr-en.pdf expires=1680083306&id=id&accname=guest&checksum=2C894A51B871139C805BAC6C20530E71。。具体而言,推动互联网发展会极大增强网络外部性进而容易产生垄断企业,不利于市场竞争;鼓励ICT行业市场竞争则可能会减少企业生产与创新部门的投资;加强对消费者隐私的保护能有效维护其对互联网的信任,但也可能抑制应用程序的创新;此外,出于以上目标设立的监管政策可能会抑制更有效的商业模式的出现。总的来说,面对数字贸易的“不可能三角”,各国不同的政策倾向以及各维度的权重取舍导致各国数字贸易政策的差异。围绕数字贸易壁垒出现的原因,各权威机构对数字贸易壁垒展开了定性分析与定量测算,梳理分析数字贸易壁垒的分类与测算方法有助于决策者更好地理解数字贸易壁垒的内涵与各权威机构的量化结果,从而更好地制定鼓励数字贸易发展的政策措施。

(一)根据政策工具分类

如表1所示,根据政策工具,可以将数字贸易壁垒分为关税与非关税壁垒;此外根据政策针对性,可以分为直接针对与间接影响数字贸易的政策。

表1 数字贸易壁垒的分类

参考传统贸易壁垒,2021年,美国国会研究服务处(CRS)将数字贸易壁垒分为关税壁垒与非关税壁垒。关税壁垒通过对数字内容产品以及与数字贸易相关的产品征税来增加贸易成本,阻碍数据跨国流动,起到限制市场准入的作用(19)资料来源:Digital Trade and U.S. Trade Policy,FAS,https://sgp.fas.org/crs/misc/R44565.pdf。。得益于1997年生效的《信息技术协定》(InformationTechnologyAgreement),各国数字产品相关的关税有所降低。且自1998年WTO部长级会议通过《全球电子商务宣言》(DeclarationonGlobalElectronicCommerce)以来,世贸组织成员国就不对电子传输品征税达成暂时的共识。2022年的第十二次部长级会议明确表示,不对电子传输征收关税这一做法将暂时延续下去。尽管如此,各国仍旧保有对数字产品征税的权利,数字贸易仍受到关税限制。此外,许多国家通过对与ICT基础设施建设相关的产品征税来提高外国企业成本。2020年印度开始对进口的数字产品与服务征收10%的增值税,阿根廷对数字产品的最高税率达到35%,巴西对数字产品的最高税率为30%(20)资料来源:Digital Trade Restrictiveness Index, DTE Report,https://ecipe.org/dte/dte-report/。。2018年,欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)表明,数字产品贸易水平较低的国家倾向于构筑关税壁垒(21)资料来源:Digital Trade Restrictiveness Index,DTE Report,https://ecipe.org/dte/dte-report/。。

非关税壁垒通常被称为“边境后”贸易壁垒,不像关税壁垒一样易于识别和量化,多表现为歧视性法规或其他阻碍数据自由流动的政策措施,体现在本地化要求、知识产权侵权、政策一致性、审核制度及网络中立、网络安全等方面。一方面,出于国家安全的考虑或贸易保护主义,当地政府会对外国企业实施歧视性政策,或对本国企业提供更多优惠;另一方面,各国数字贸易监管机制尚未成熟,各项措施处于不断的变化中。数字贸易发展水平不同的国家采取的政策措施差异较大,企业开拓海外市场面临的不确定性与不可预见性较高。这两方面共同构成了数字贸易的非关税壁垒,阻碍数据自由流动。

(二)根据政策针对性分类

根据政策措施的针对性,可以将数字贸易壁垒区分为专门针对数字贸易的政策措施与能够影响数字贸易的传统市场准入和投资限制措施两方面。

针对数字贸易的政策具体体现在:数据保护与隐私措施、网络安全、知识产权侵权、在线审查等方面。各维度的法律法规存在显著的地区差异性。以数据保护为例,数据保护与隐私政策主要分为综合法与部门法,综合法适用于整个经济体的数据流动,部门法仅适用于金融服务业等特定行业。欧盟(EU)数据保护指令与亚太经济合作组织(APEC)隐私框架构成主要的综合隐私法。各国的数据隐私保护政策也存在显著差异。欧盟成员国的隐私法大多同时兼容了欧盟数据保护指令与亚太经合组织隐私框架,印度尼西亚等国多采用亚太经合组织隐私框架,俄罗斯在亚太经合组织隐私框架下,部分地采用了欧盟数据保护指令来制定隐私政策;中国、美国与印度等国目前制定采用的是部门隐私法,主要针对特定的商业活动采取数据保护措施。综合来说,数字贸易政策的区域异质性在降低企业效率的同时,增加了企业开展全球整体业务的管理成本,阻碍了国际数字贸易的发展。

影响数字贸易的传统限制措施主要包括市场准入限制与投资限制两方面。一方面,市场准入限制具体包括较低的最低限价、电子支付限制、技术标准与政府采购等。例如,较低的最低限价阈值使企业面临更多的税收与文书工作,不透明的政府海关程序增加了企业管理成本。传统的银行法规可能与新兴的电子支付行为不能良好适配。各国的ICT部门相关技术标准不同,尚未形成全球统一规范。政府采购限制要求各国政府在现有或拟议限制的企业范围内进行软件采购,通常情况下政府通信技术硬件与软件的设计、采购、部署、维护与支持等环节要求由本国企业负责完成。另一方面,与数字相关的投资限制来自被投资方的低效率政府、法治监管质量与腐败,也来自针对特定行业或公司的进入限制,如限制外国直接投资进入本国大众传媒行业,限制外资参股比例、物理与程序上的内容本地化要求等。

(三)不同协会和机构的分类

本文也考察了部分协定与报告对数字贸易壁垒的分类与具体措施(见表2),主要关注美国国际贸易委员会(USITC)的《美国与全球经济的数字贸易》(DigitalTradeintheU.S.andGlobalEconomies)报告、欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)的《数字贸易限制指数》(DigitalTradeRestrictivenessIndex)报告与经济合作与发展组织(OECD)的《数字服务贸易限制指数》(TheOECDDigitalServicesTradeRestrictivenessIndex)报告的分类情况。对比发现,各项报告的分类侧重与涵盖范围有所区别。这可能是由于美国国际贸易委员会(USITC)的报告建立在面向企业的问卷调查基础上,因此对数字贸易壁垒的分类更贴近跨国企业的运营层面,分类更加细致。欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)与经济合作与发展组织(OECD)的思路较为相近,均选择从各国宏观政策出发,为了不影响主次矛盾而选择较为模糊的分类。尽管分类方式不同,各报告均重点关注了本地化要求、限制跨境数据流动、知识产权侵权、偏离国际标准的国家标准等问题。

表2 不同机构对数字贸易壁垒的分类

三、数字贸易壁垒的识别与测算框架

数字技术的发展不仅为传统行业的跨国贸易提供便利,还催生出许多数字化产业,各国针对数字贸易政策的逐步收紧,愈发限制数字贸易的经济效应。为了深入了解数字贸易壁垒的性质与程度,各国学者与经济组织制定了一系列指标来识别、分析与量化数字贸易壁垒,本文重点关注经济合作与发展组织(OECD)、欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)、美国国际贸易委员会(USITC)以及中国学者的研究。

(一)数字服务贸易限制指数(DSTRI)

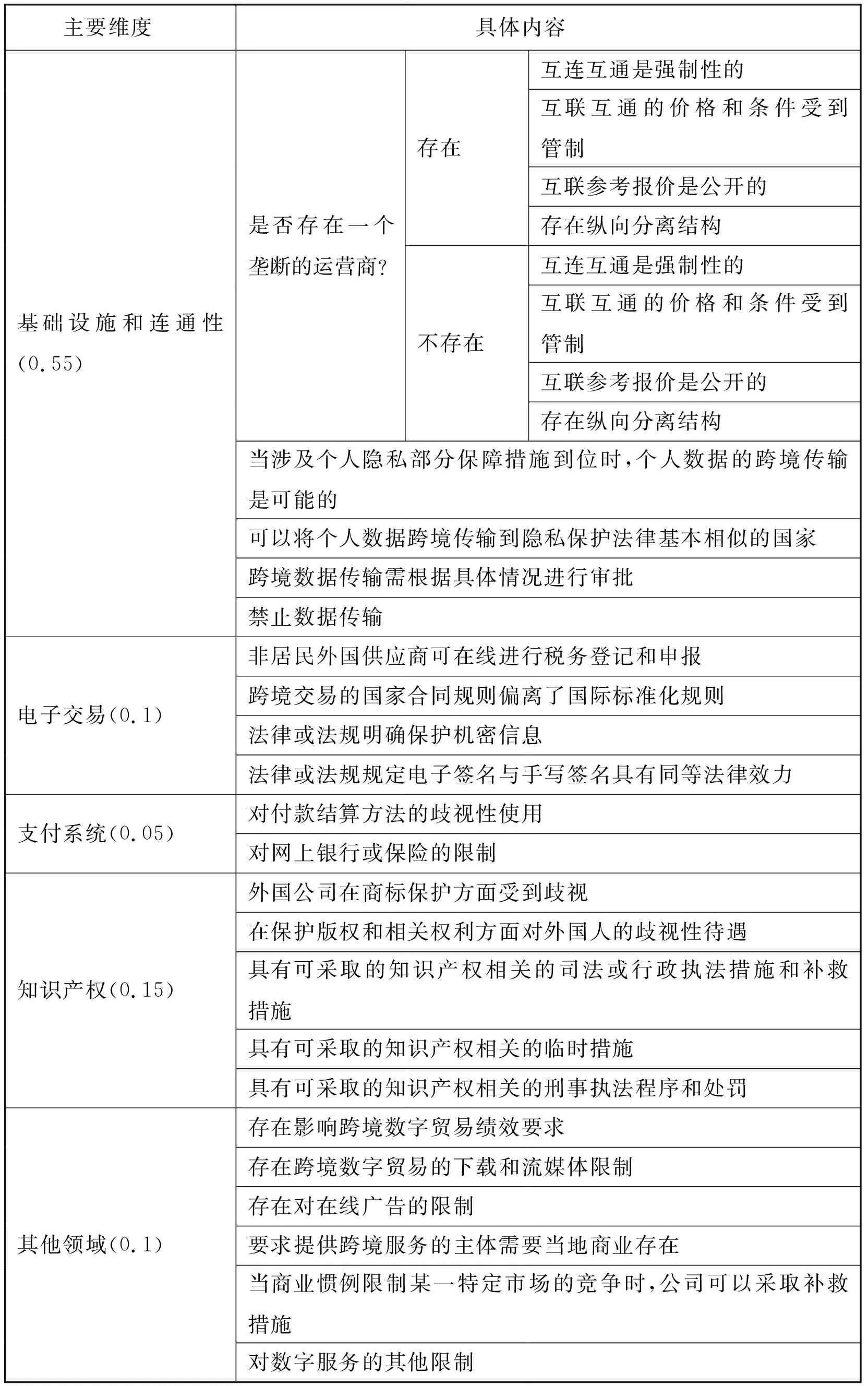

经济合作与发展组织(OECD)在服务贸易限制指数(STRI)基础上构建了数字服务贸易限制指数(DSTRI)框架(见表3),作为量化数字贸易壁垒的工具,重点关注任何影响数字服务贸易的横向障碍。数字服务贸易限制指数(DSTRI)将确定的贸易壁垒政策通过评分、加权和聚合整合成综合指数。评分使用二进制系统(虚拟变量),通过简单的“是”或“否”来回答各项问题,将定性信息(例如是否存在政策等)转化为定量数据;由专家组确定各领域权重,赋予各项评分相对重要性;最后通过加权和得分计算加权平均值。具体测算数据来源于现有的STRI数据库和从公开的法律法规中收集的新措施。

表3 DSTRI的数字贸易测算框架

(二)数字贸易限制指数(DTRI)

数字贸易限制指数(DTRI)基于广泛的数字贸易估算数据库(DTE)建立,该数据库涵盖全球64个国家的100多项政策措施,针对这些政策按照表4中的框架归为财政限制等4个大类13个子类。数字贸易限制指数(DTRI)反映了数据库中各国的数字贸易壁垒程度,该指数取值在0到1之间,数值越高,表明数字贸易成本越高,壁垒程度越深,0为完全开放,1为完全受限。

表5 全球数字贸易促进指数的测算框架

(三)美国国际贸易委员会(USITC)的数字贸易壁垒测算框架

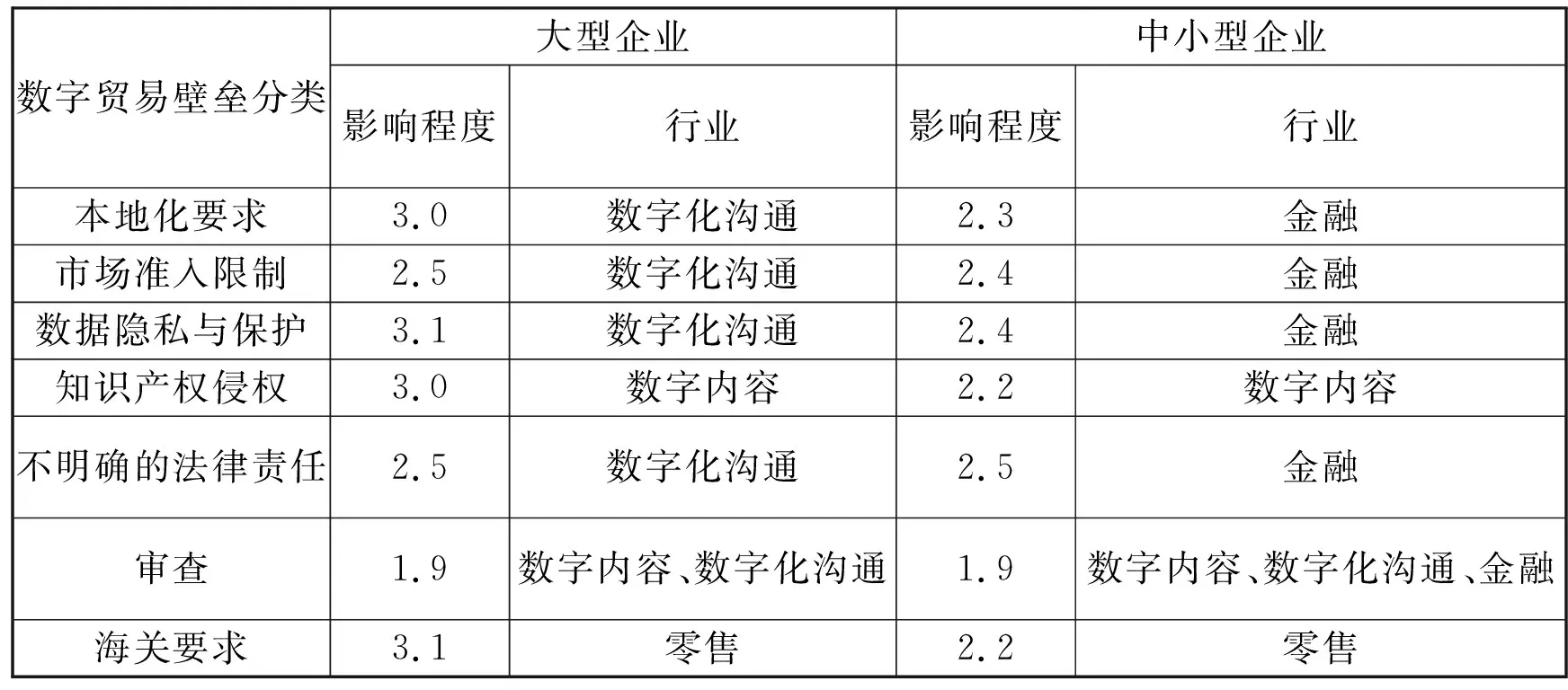

美国国际贸易委员会对美国国内企业进行了一项针对国际数字贸易壁垒的问卷调查,旨在了解美国企业在国际数字贸易中面临的政策限制,并根据问卷结果对各国数字贸易壁垒程度进行评定。根据电子商务收入占比、数字/IT投入占中间品投入的百分比、数字/IT相关的就业比例、员工投入四个方面选定内容,以数字通信、金融保险、制造业等七个参与数字贸易的行业作为抽样框架。通过信息来源、组织规模和行业使用分层随机抽样选择各行业内的企业,并发放问卷。问卷要求参与国际贸易的企业对表2中所示的本地化要求等潜在障碍进行评分,从1分(不是障碍)到5分(非常严重的障碍)进行打分。其也要求企业确定每个贸易壁垒中排名前三的国家,并就消除壁垒对销售额与就业的影响进行评估。此外,还要求企业列出客户所在国家,列出面临障碍的国家,列出它们因障碍而决定不进入的国家。问卷最终响应率为37.7%,收回有效问卷3466份,由此构成估算基础。而后,通过加权平均的方法获得美国企业面临的各国数字贸易壁垒情况。其中,各子类的权重占比由样本选择权重和无反应调整因子来确定。

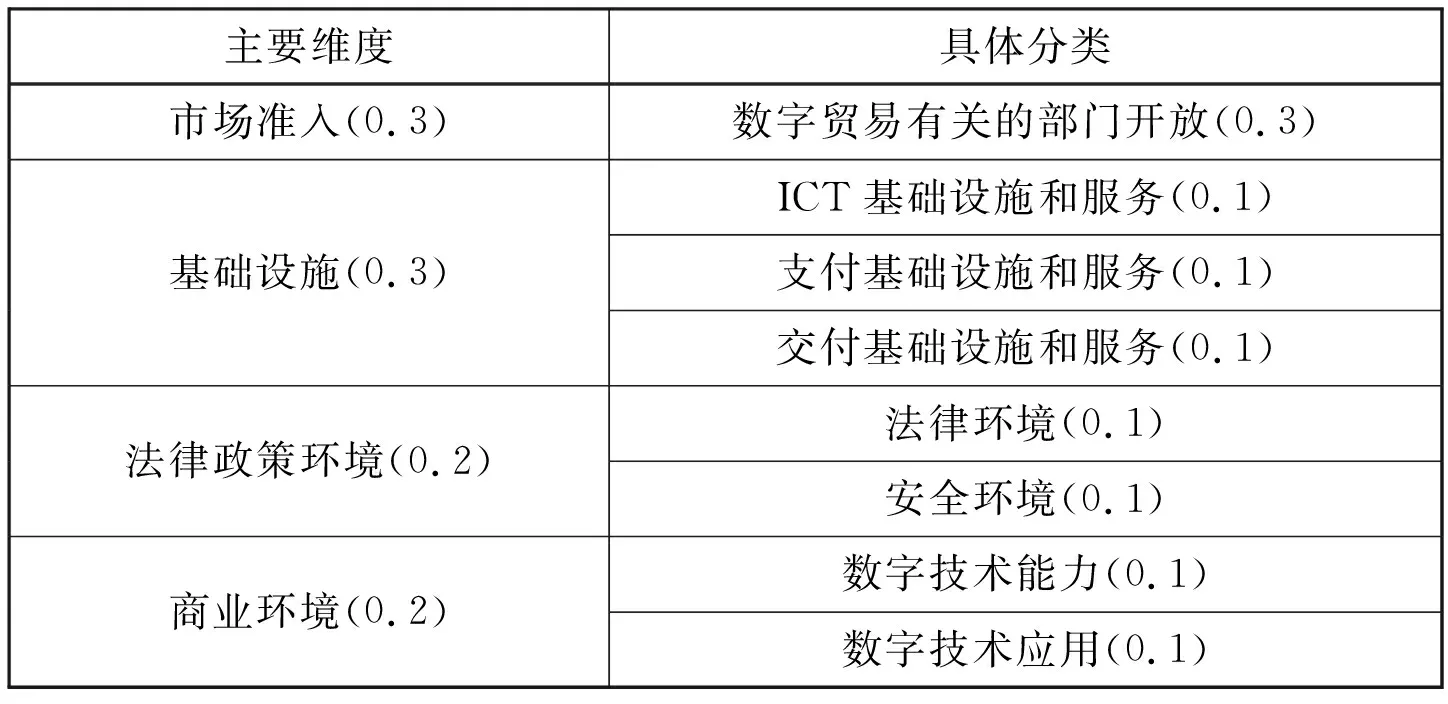

(四)全球数字贸易促进指数的数字贸易壁垒测算框架

国内尚未出现较为权威的专门测度数字贸易壁垒的指标,全球数字贸易促进指数从市场准入、基础设施、法律政策环境和商业环境四方面入手,量化各国数字贸易发展环境,本文引以为数字贸易壁垒的间接衡量。数字贸易限制指数(DTRI)与数字服务贸易限制指数(DSTRI)从监管政策角度评估数字贸易壁垒,忽视了不同发展水平的经济体间存在的监管水平差距与数字经济发展差距,进而导致发展中国家可能得分更高。全球数字贸易促进指数反其道而行,从数字经济发展环境出发,构建测算框架,通过分类加权计算各国数字贸易促进指数。得分越高,表明经济体数字流动的自由化与便利化程度越高,数字贸易壁垒程度越低。

四、各国数字贸易壁垒的比较分析

(一)基于数字贸易限制指数(DTRI)与数字服务贸易限制指数(DSTRI)的分析

数字贸易限制指数(DTRI)与数字服务贸易限制指数(DSTRI)的测算方法与思路相似,均通过建立测算框架、对各项指标赋权、根据各国数字贸易政策环境的各项指标计算加权平均的方式来评估各国数字贸易壁垒情况。由于数字贸易限制指数(DTRI)的结果是2018年发布的,为了方便对比,本文也使用2018年数字服务贸易限制指数(DSTRI)的结果进行分析。如表6所示,两个指标的测算结果均表明彼时中国数字贸易壁垒程度较高。

表6 各经济体数字贸易壁垒情况(基于DSTRI与DTRI的测算结果)

表7 美国不同行业与企业规模面临的数字贸易壁垒情况

从单个指标结果来看,数字服务贸易限制指数(DSTRI)测算结果表明,2018年数字服务贸易壁垒程度较高的经济体为哈萨克斯坦、津巴布韦、中国等,壁垒较低的经济体为加拿大、多米尼亚、澳大利亚等。总体来看,数字服务贸易限制指数(DSTRI)的结果显示,各经济体数字服务贸易壁垒程度与经济体的发达程度密切相关,发达经济体的数字服务贸易壁垒普遍较低。一方面,这可能是由测算方法中基础设施和联通性的高权重导致的;另一方面,发展中经济体的经济结构多以第一、二产业为主,即将或正在面临产业结构升级,数字基础设施存在较大短板,数字服务贸易发展程度较低,这导致发展中经济体对服务业的依赖程度以及未来从数字服务贸易中获益的程度相比发达经济体较低。同时,发展中经济体的数字服务产业多处于发展的早期阶段,国际竞争力较低,为保护本国产业发展,可能会采取较发达经济体更加严格的限制措施。

在数字贸易限制指数(DTRI)的测算结果中,数字贸易开放程度较低的国家多为新兴经济体,如中国、印度等,而开放程度较高的国家多为规模较小的经济体。以壁垒程度最低的新西兰为例,其服务部门占比达到70%以上,同理,冰岛、挪威、爱尔兰等均属于对第三产业依赖度较高的国家,因此数字贸易对其经济增长的推动作用与重要程度高于其他国家。同时,在数字贸易限制指数(DTRI)的测算结果中,人口较少、面积较小的经济体更容易被测算为低数字贸易壁垒,这是由于数字贸易限制指数(DTRI)测算方法包含大量的对于是否存在对外国数字经济企业、服务供应商、数字内容产品歧视的评判标准。人口较少、面积较小的经济体由于不存在足以支持本国电信、在线服务、在线支付企业的市场规模,往往需要跨国公司来提供这些服务,相关的贸易壁垒自然较低。从另一方面来看,像欧盟这样的经济(政治)共同体营造的商业环境,也更容易催生出跨国电信、在线服务和在线支付供应商,进而在众多小国间形成统一的产品认证和标准,企业的人员流动和数据的跨国流动也更为自由,进而使得其被测算出的数字贸易壁垒也较低。而对于中国、俄罗斯和印度这样的幅员辽阔、人口众多的国家,拥有足够大的市场规模来支撑仅服务于本国的电信、在线服务企业,且出于国家安全考虑,设置独立的产品认证和安全要求,进而使得其数字贸易壁垒相对较高。

总的来说,数字服务贸易限制指数(DSTRI)的测算方法简洁明了,可以全面、整体地衡量经济体的数字贸易壁垒水平,但判断的问题存在口径过大的隐患,从而不能简单地用1和0来作答。相比之下,数字贸易限制指数(DTRI)的测算方法可以称得上是细致入微,但从问题的设置上不难看出其欧洲小国经济、政治共同体的特征,使用这些标准对包括中国在内的大国的数字贸易壁垒进行评价有失偏颇。未来,对数字服务贸易限制指数(DSTRI)进行细化,使数字贸易限制指数(DTRI)更加客观地测算世界各经济体的数字贸易壁垒水平,减少两种测算方法中打分制的主观判断,提高客观、线性、量化的标准的比例,将会是更合理的数字贸易壁垒测算方法关注的重点。

(二)基于美国国际贸易委员会(USITC)的分析

美国国际贸易委员会(USITC)通过对参与国际贸易的数字行业企业进行问卷调查,根据企业经营中面临的限制政策来评估各国的数字贸易壁垒程度。问卷面向美国国内企业,因而无法借此了解美国数字贸易壁垒情况,但该报告提供了行业与企业层面的数字贸易壁垒量化分析,仍具有一定的参考意义。

2014年美国国际委员会(USITC)对数字通信和内容组合部门的问卷调查结果显示,中国、俄罗斯、越南、印度等国对美国企业的数字贸易限制程度较高,分别有45.6%与29.2%的企业认为中国和俄罗斯存在数字贸易限制;澳大利亚、智利、泰国、挪威等国对美国企业的数字贸易限制较少,仅有6.5%的企业认为在澳大利亚的数字贸易政策限制了企业运营。此外,从企业规模和行业来看,对于大型企业来说,繁复或不明确的海关要求与数据保护(阻碍数据跨国流动)是限制零售行业与数字化沟通行业企业数字贸易程度最高的措施。不明确的法律责任施加给金融行业中小企业的数字贸易限制最多,不透明的法律监管与不明确的法律责任边界使企业的经营成本提高,间接产生市场准入限制。美国国际贸易委员会(USITC)的报告从行业与企业层面对世界各国的国际贸易壁垒进行评估,但该结果建立在企业问卷调查基础上,一方面难以避免主观判断带来的影响;另一方面受限于企业进行国际贸易的国别范围。仅就2014年的数字贸易限制指数(DTRI)数据进行对比,二者的结果存在显著差异。2014年数字贸易限制指数(DTRI)结果表明南非对数字贸易限制程度高达到0.342,在样本国家内排名第9位;而美国国际贸易委员会(USITC)的结果显示,从数字贸易自由化程度来看,南非排在第7位。综合来看,美国国际贸易委员会(USITC)对于各国数字贸易壁垒的评估存在较大误差。

(三)基于全球数字贸易促进指数的分析

本文选取全球数字贸易促进指数排名中靠前的国家、部分欧盟国家以及发展中国家来分析国际数字贸易限制情况。如图2所示,日本、新加坡、加拿大、新西兰与美国均为数字经济发展环境较好的国家,这些经济体得分均在0.80以上,其中日本位列第1位;欧盟国家次之,瑞典与德国分别为0.77、0.71;在发展中国家中,越南、中国与俄罗斯的得分依次下降,分别为0.54、0.47与0.36。由此推断,日本等发达国家的数字经济发展水平较好,中国、俄罗斯的数字经济发展水平较差,间接反映了前者的数据跨国流动更加自由,数字贸易壁垒程度较低。从各项指标来看,各国在市场准入与商业环境方面差距较大,在法律政策环境方面差距较小。俄罗斯的市场准入得分最低,表明其设定了严格的市场准入限制,相比之下,日本在这一项上得分为1,表明其跨境数据流动非常自由。商业环境体现了企业的数字技术能力与数字技术应用水平,具体涉及到ICT相关的技术专利、产业数字化等方面。瑞典与日本在这一项得分均高于0.9,中国得分0.39。

图2 各国数字贸易促进指数情况

此外,各国的基础设施得分与经济发展水平关系密切,发达经济体的得分通常较高。需要注意的是,尽管美国的总体指标得分较高,反映了其较为开放的数字经济环境,但相比其他指标,市场准入方面得分较低,表明美国对进入本国市场的外国数字企业设置了较多的准入限制。

五、启示与政策建议

近年来,数字技术和数字经济的发展给世界经济带来了新的增长契机,数字贸易逐渐成为国际贸易中的关键组成部分。面对国际社会尚不统一和明确的数字贸易壁垒现状,梳理各国数字贸易政策措施,评估数字经济发展环境,对于中国进一步优化与提升自身数字贸易监管,推动建立一套成熟完善的国际数字贸易规则至关重要。由上文的分析可知,中国目前的数字贸易壁垒程度较高,对于国际数字贸易的限制较多,可能会抑制数字贸易带来的对外贸易增长、经济发展与福利水平的提升。同时,美国与欧盟等在数字贸易相关报告中指出,中国在市场进入、网络审查与过滤、本地化要求与知识产权等方面施加较多干预。尽管放松数字贸易限制措施、降低壁垒水平能够促进跨国数据自由流动,有利于数字贸易发展和数字经济企业参与数字产品的全球生产分工,但在这个过程中如何兼顾国家安全与个人隐私保护,更好推动本国数字经济发展,是中国有效促进数字贸易面临的关键问题之一。

(一)推动中国数字经济创新发展,夯实数字贸易发展基础

由上文分析可知,数字贸易开放度与经济发展水平紧密相关。发展中国家的监管水平与数字经济发展水平相对落后,有必要选择性地利用数字贸易壁垒来实现维护国家安全,保护个人隐私与本国数字产业发展。但监管措施的不成熟、不完善往往带来超过此目的的过度限制,造成抑制本国数字贸易发展的局面。对此,一方面,中国应化“被动防御”为主动,将数字贸易的主动权掌握在自己手中,加快发展数字经济,夯实数字贸易国际竞争力的根基。数字经济是新一代科技革命与产业变革的战略要点,从各国的数字经济发展形势来看,2020年美国数字经济规模达到13.6万亿美元,位列世界第一,占GDP比重达到65.1%;中国数字经济规模为5.4万亿美元,位列世界第二,占GDP比重达36.7%。尽管数字经济规模较大,但从数字经济占比方面,中国仍与发达国家存在差距,德国、英国数字经济分别占GDP比重为66.7%、66.0%,韩国数字经济占比为52.0%,数字经济转型已基本完成,数字经济成为国民经济增长的核心动力。从这一点来看,中国的数字化转型道路任重而道远。另一方面,中国要大力推动数字经济创新发展,应在立足于市场规模与工业体系优势的基础上,提高数字贸易发展的战略高度,加强数字技术研究与新型数字基础设施建设,提高关键数字软硬件的供给能力,在预防被“卡脖子”的同时,促进数字产业化与产业数字化融合发展,推动制造业等传统行业的数字化转型,加快金融科技领域的数字化步伐,充分发挥数字贸易对经济的推动作用。只有自身具备数字科技硬实力,才能在数字贸易进程中尽可能降低国外数字企业的冲击,从开放市场中收获更多数字贸易的益处。

(二)促进国际数字经济包容性增长,倡导多边合作降低数字贸易壁垒

数字鸿沟与数字贸易壁垒是当前数字贸易面临的两大问题,二者之间存在相互强化的倾向。当下各国数字经济发展趋势中,头部领先集团多以发达国家为主,典型特点表现为数字经济规模较大,多数发达国家数字经济规模达到万亿以上,占GDP比重超过50%,且保持着正增速。相比之下,多数发展中国家数字经济规模低于500亿美元,占GDP比重在30%以下。数字鸿沟的存在表明经济体间的信息技术水平差距较大,部分欠发达国家受限于自身基础设施与经济发展水平限制无法与世界互联互通。一方面,落后的基础设施势使得外国数字经济企业难以进入;另一方面,处于数字贸易“弱势地位”的经济体,倾向于数字保护主义,从而对数字贸易施加更多限制措施,而不发达的数字经济水平又使其难以把握数字贸易的监管最优化,进而不但制约本国经济增长,也阻碍了数字贸易发展,进一步扩大数字鸿沟。对于中国来说,数字鸿沟也是共建“一带一路”中“南北失衡”问题的关键,对中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易产生了负面影响。

因此,数字贸易壁垒并非各国面对的单一、孤立的问题,其解决方案应当在多边合作交流的前提下进行,从人类命运共同体视角思考对策,只有这样才能普遍降低国家间的数字贸易壁垒。对此,中国应当发挥负责任大国作用,在开拓发展中国家市场的同时,构建数字友好型“一带一路”,将共建国家数字基础设施建设、推广软件应用服务与电商成功经验相结合,提高沿线国家的新型基础设施水平和数字经济发展水平,在逐步缩小数字鸿沟的同时,畅通国际数字经济合作,促进国际数字经济包容性增长。

(三)站在发展中国家角度,构建开放、保护与发展良好平衡的数字贸易规则

为了应对数字贸易壁垒问题,更好地促进国际数字贸易发展,诸多国家签署了包括CPTPP、DEPA等在内的多项多边数字经贸协议,其规则的制定者与主导者多为美国、欧盟等数字经济发展水平较高的发达国家,而发展中国家的利益没有得到充分考虑和体现,这导致发展中国家的数字贸易壁垒较高。此外,日新月异的数字技术使得数字经济内涵边界不断扩展,现有的数字经贸协议对各国的数字贸易政策并未达成良好的约束效果。对此,一方面,中国应积极主动参与国际数字贸易议题,主动对接与实施对发展中国家有益的数字贸易规则,争取数字贸易国际规则的话语权。另一方面,面对美国等发达国家在数字贸易规则方面的领先优势,中国应站在发展中国家的立场,倡导构建对发展中国家有益的数字贸易规则体系,从而构建出开放、保护与发展良好平衡的数字贸易规则体系。同时,中国要借助多边合作框架以及共建“一带一路”,利用中国在电子商务领域的优势,降低与相关国家的跨境电商壁垒,提高贸易便利化水平,推动跨境电子商务企业的国际化发展。此外,中国要推动在数字技术研发、网络安全标准制定等方面的多边数字贸易合作,并在跨境数据流动、个人信息保护、本地化要求等方面,推进与其他国家在数字贸易规则方面的双边或者多边谈判进程,在和谐共享数字经济发展的前提下,降低与其他国家的数字贸易壁垒。