土地流转能够降低农户相对贫困脆弱性吗?——基于CFPS微观面板数据的实证分析

2024-01-25冀县卿王琢沈晓敏

冀县卿,王琢,沈晓敏

土地流转能够降低农户相对贫困脆弱性吗?——基于CFPS微观面板数据的实证分析

冀县卿,王琢*,沈晓敏

(南京审计大学 公共管理学院,江苏 南京 211815)

基于DFID可持续生计分析框架的理论分析表明,土地流转引致农户生计资本禀赋的变化是降低农户相对贫困脆弱性的基础和引擎。采用中国家庭追踪调查(CFPS)四期微观面板数据,实证检验土地流转对农户相对贫困脆弱性的影响及其异质性,结果表明:土地流转能够显著降低农户相对贫困脆弱性;土地转入对中部地区农户、低收入组农户以及年老男性户主农户相对贫困脆弱性的负向影响显著;土地转出则显著降低了西部地区农户、低收入组农户和年轻户主农户的相对贫困脆弱性。

土地流转;相对贫困脆弱性;生计资本;农户

一、问题的提出

党的二十大报告提出,到2035年我国发展的总体目标之一是全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。习近平总书记特别关注农民农村共同富裕问题,进一步指出:应将促进农民农村共同富裕作为扎实推动全体人民共同富裕的重点任务之一,并强调要对易返贫致贫人口加强监测、及早干预,确保不发生规模性返贫和新的致贫①。土地是农业农村发展中极其重要的资源和资产,高效、规范、有序的土地流转对于增加农户收入、降低农户相对贫困脆弱性、有效促进农民农村共同富裕有着极为重要的意义。2023年中央一号文件强调,要深化农村土地制度改革,赋予农民更加充分的财产权益,保障进城落户农民的合法土地权益,鼓励依法自愿有偿转让,拓宽农民增收致富渠道。

学术界高度关注土地流转对农户贫困脆弱性的影响。World Bank指出,政策制定者应关注相关群体的贫困脆弱性问题,并适时进行政策调整[1]。较强的贫困脆弱性是易返贫致贫人口陷入贫困的根本原因[2,3],影响共同富裕目标的实现。大多数研究表明,土地流转有利于优化农业生产要素配置,提高农户农业产值和非农生产经营活动的收入,降低农户贫困脆弱性[4-7]。参与土地流转农户的贫困脆弱性比未参与土地流转的农户低5.13%[8]。杜兴端和曹旭欣的研究表明,相对于非贫困户,土地转入降低贫困户贫困脆弱性的效应更大[9]。彭继权、赵立娟等研究发现,土地转出能够显著降低农户贫困脆弱性,且转出经济收益较低的水田比转出旱地对降低农户贫困脆弱性具有更强的效果;相较于西部地区,土地转出能够更有效地降低东部地区、中部地区和东北地区的农户贫困脆弱性[10,11]。

现有研究充分肯定了土地流转降低农户贫困脆弱性的积极意义,但仍有进一步改进的空间:其一,现有研究较少从农户相对贫困脆弱性的视角分析土地流转的影响。在推动共同富裕新征程中,必须重视和克服相对贫困[12],如何降低农户相对贫困脆弱性就显得尤其重要。其二,如果土地流转影响农户相对贫困脆弱性,需要进一步分析作为农户重新配置农业生产要素的一种重要手段——土地流转对哪一部分人群相对贫困脆弱性的影响更显著。鉴于此,本文拟在现有研究的基础上,基于英国国际发展署(Department For International Development,DFID)可持续生计分析框架从理论上揭示土地流转对农户相对贫困脆弱性的影响机理,然后采用有全国代表性的中国家庭追踪调查四期微观数据进行实证检验,并特别关注土地流转对哪一部分人群的影响更显著,从而为有针对性地调整推进共同富裕的政策提供科学的决策依据。

二、理论分析与研究假说

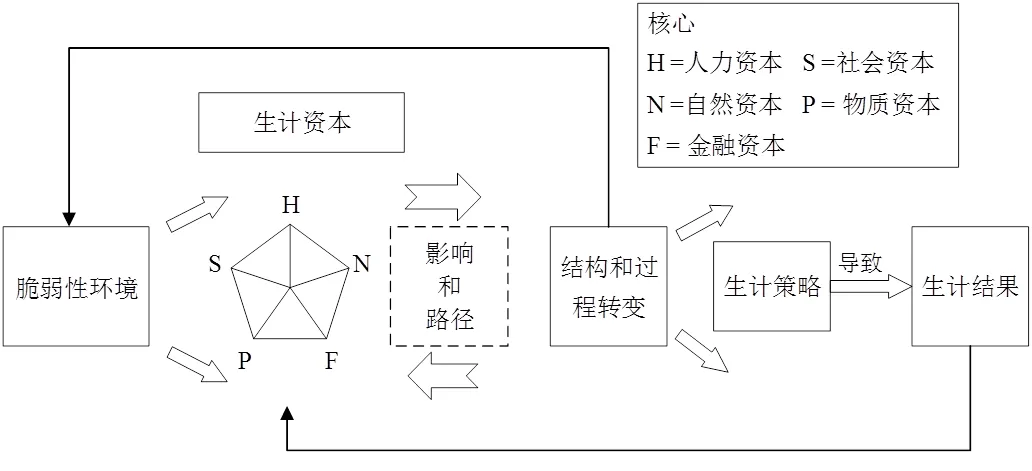

自20世纪80年代联合国举办的世界环境与发展大会提出可持续生计理论以来,生计分析框架已成为更好地理解、分析和评估减贫与发展的重要理论视角。在诸多的分析框架中,DFID提出的可持续生计分析框架应用最为广泛,该框架的核心思想是家庭或个人在脆弱性环境下根据生计资本的丰裕程度、多样性及合理有效使用,调整和选择有利的生计策略,导致特定的生计结果,生计结果又反作用于生计资本(图1)。在DFID框架中,生计资本是核心,其主要受政策和制度等因素以及这些政策制度造就的脆弱性环境的影响;生计资本包括人力资本、社会资本、金融资本、自然资本以及物质资本,这五类资本的丰裕程度与多样性决定了资本间可能的组合与配置,是生计资本禀赋的重要体现。依据该框架,降低生计脆弱性的驱动引擎在于提升生计资本禀赋[13,14]。

图1 DFID可持续生计分析框架

中国虽于2020年底消除了绝对贫困,但受制于土地这一独特的生产要素的约束,农业增长往往低于制造业以及服务业的增长,农村中农户相对贫困的规模和强度都远高于城市。在农村,仍有相当多的人均可支配收入略高于国家绝对贫困标准的农户处于脆弱状态,其收入水平低于中等偏上收入国家普遍采用的贫困标准(5.5美元/天),若不能优化抵御风险冲击的生计策略,这些农户仍有可能出现规模性返贫和新的致贫。近年来,由两权分离到三权分置的土地制度改革有序促进了农村土地流转,引致了农户生产要素禀赋结构的变化,决定了包括人力资本、社会资本、金融资本、自然资本以及物质资本在内的各项生计资本的丰裕程度以及资本多元性的变迁,农户在此基础上有能力调整和选择多元、有利的生计策略[15],有利于降低其相对贫困脆弱性。依据DFID可持续生计分析框架,土地流转引致农户生计资本禀赋的变化也是降低农户相对贫困脆弱性的基础和引擎。

三权分置后,农户转出的是土地经营权,土地承包权则“长久不变”,这为农户非农就业及创业提供了制度保障[16]。土地转出释放农业劳动力,提升了非农就业创业农户的比例[17]。非农就业或创业经历提升了农村居民的教育价值认知以及预期教育回报率,不仅有助于其自身不断获取新的职业所需知识、熟练掌握相关的职业技能以及积累非农工作经验,还能够提高其对子女的人力资本投资,增加农村青年一代人力资本的积累[18]。农村居民非农就业和创业后,其互联网嵌入程度逐渐加深、社交圈子扩大、社会关系扩展、对国家有关社会保障和就业创业等相关政策和信息的了解和把握能力增强,农户可利用的夯实非农就业创业的社会资源拓展,社会资本在广度和深度上都会有所提高[19]。土地转出后稳定的土地租金收入和非农就业创业收入增加了农户的自有资金以及参与金融市场的投资性资产,同时人力资本和社会资本的提升使农户通过使用包括数字金融在内的改变生计策略所需要的筹资渠道和可筹资金增加,金融资本得以提高。可见,转出土地后,在非农就业和创业过程中,人力资本、社会资本以及金融资本的增加及三者的组合效应有助于优化农户生计资本禀赋,有利于农户识别和捕捉非农就业和创业机会,采取更为有利的生计策略,从而改善收入结构、提高收入水平及缩小收入差距,有利于降低相对贫困脆弱性。

三权分置后,农户转入的是土地经营权,拥有了土地的实际耕作权利,并且转入土地的使用和投资预期受到法律保护,这从制度上提供和保障了农户从事农业经营的积极性[20]。农户通过转入土地扩大经营规模,不仅能够有效发挥土地经营权的抵押融资功能以缓解生产资金约束,而且还会获得相应的农业支持保护补贴以及地方政府的奖励资金[21],农户的金融资本提升。England的研究指出,包括土地在内的自然资本是所有财富产生的先决条件,其所具备的自然生产力是构成经济增长基础生产力的不可或缺部分[22]。转入土地后,农户的自然资本无疑增加了,而土地经营规模的扩大一般伴随着代表农业先进生产力的农业机械的保有量和使用率的提高[23],农户的物质资本相应提升。可见,在转入土地后,农户生计资本的增加主要体现为金融资本、自然资本以及物质资本的增加,三者的优化组合和配置提升了农户生计资本禀赋,有助于提高农户农业经营收益及缩小收入差距,从而降低农户相对贫困脆弱性。由此,本文提出如下研究假说:

假说1:土地流转、土地转入和土地转出均能够显著降低农户相对贫困脆弱性。

三权分置政策实施后,区域之间土地流转率的差异仍然显著。《中国农村经营管理统计年报(2021年)》的数据显示,东北地区、东部地区、中部地区以及西部地区家庭承包经营耕地面积的流转率分别为46.44%、46.10%、36.53%和25.08%。钱忠好和冀县卿的一项调查研究测算了不同区域代表性省(区)的土地转入户组(土地转出户组)的实际土地流转率,结果显示,江苏土地转入户组的土地流转率为86.85%,分别比湖北、广西、黑龙江高15.27%、18.21%和27.56%;黑龙江土地转出户组的土地流转率为73.73%,分别比江苏、广西、湖北高0.96%、4.25%和19.11%[24]。除土地流转率外,区域之间三权分置政策执行的效果、土地流转条件的成熟程度、土地流转规模、土地流转租金等都存在显著差异[25],流转土地农户的生计资本禀赋相应不同,并引致特定的生计转型策略,因而对农户相对贫困脆弱性产生不同的影响。基于此,本文提出如下研究假说:

假说2:土地转入和土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响均存在区域异质性。

绝对贫困治理成功并不是中国减贫事业的终极目标,农村居民内部收入不平等导致的相对贫困问题以及脱贫不稳定导致的规模性返贫和新的致贫风险是促进农村农民共同富裕的阻碍。根据国家统计局数据,按人均可支配收入五等份分组,2022年中国农村居民低收入组的收入为5025元,高收入组的收入则为46075元,后者是前者的9.17倍②。不同收入水平农户拥有土地流转的机会以及土地流转的方向可能不同,转入或转出土地后的生计资本禀赋变化差异显著。此外,值得注意的是,性别歧视和年龄因素是对中国农村居民收入分配中机会不平等贡献度最高的两个因素[26],而中国农村从事农业生产的劳动力结构中女性化和老龄化特征非常明显,不同性别和年龄户主对土地流转的行为态度、主观行为规范与知觉行为控制存在差异[27],从而影响土地流转决策和方式以及相应的生计资本禀赋,在此基础上做出的生计策略选择必然影响农户相对贫困脆弱性。因而,本文提出如下研究假说:

假说3:土地转入和土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响均存在收入水平和户主个体特征异质性。

三、研究设计

(一)数据来源

本文分析采用的数据来源于中国家庭追踪调查(CFPS)数据和《中国农村统计年鉴(1985年)》、国家统计局网站数据。CFPS数据是由北京大学中国社会科学调查中心在全国范围内开展的综合性追踪抽样调查数据,样本覆盖25个省(区、市)。根据CFPS历年调查问卷涵盖的内容,结合研究目的,本文选取2014年、2016年、2018年和2020年CFPS四期面板数据,并与其样本所在省(区、市)1983年农户户数、实施家庭联产承包责任制的农户数据进行合并,在剔除城市样本、核心变量缺失及无效样本后,最终获得了20 411户农户的4期非平衡面板数据。

(二)变量选取

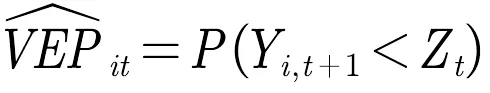

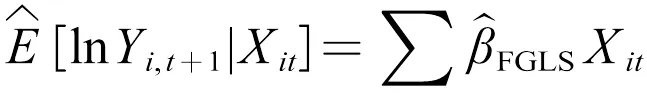

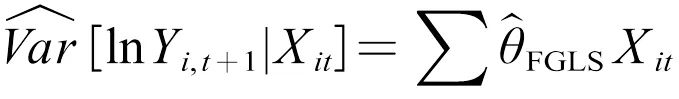

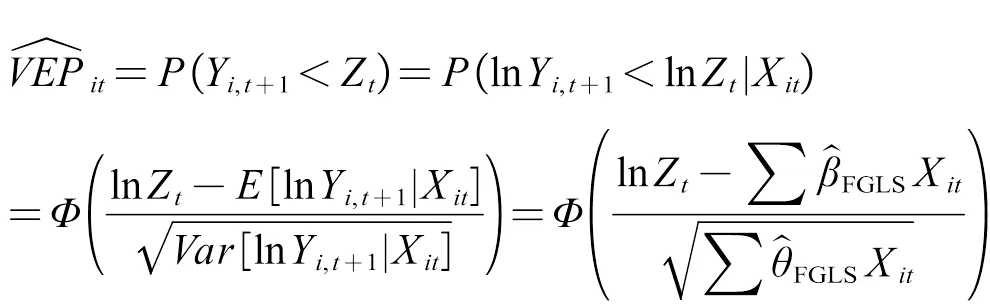

被解释变量:农户相对贫困脆弱性。农户相对贫困脆弱性指的是在脆弱性环境下,农户在可预见的未来陷入或再次陷入相对贫困的可能性。参照沈冰清和郭忠兴的研究[28],本文采用具有前瞻性的侧重从收入维度考虑未来陷入贫困可能性的VEP(Vulnerability as Expected Poverty)方法测度农户相对贫困脆弱性[29]。具体公式如下:

第一步,建立如下回归模型,并进行OLS估计:

式(2)、式(3)中,X代表一系列影响第个农户在第年人均纯收入(Y)的特征变量。e为残差项,代表农户人均纯收入的波动项,ε为随机误差项,、为X的待估参数。

第三步,假设人均纯收入对数服从正态分布,依据相对贫困线估计农户的相对贫困脆弱性:

式(6)中,为ln满足正态分布假设前提下的概率分布函数。本文在估算相对贫困脆弱性时,分别采用两种相对贫困线标准。首先采用OECD提出的家庭人均收入中位数的50%作为相对贫困线标准计算农户相对贫困脆弱性,同时将基于家庭人均收入中位数的60%标准计算得出的农户相对贫困脆弱性用于稳健性检验。

核心解释变量:本文的核心解释变量为土地流转,若农户参与土地流转则赋值为1,否则赋值为0。同时,本文还分别考虑土地转入和土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响,若农户参与土地转入则赋值为1,否则赋值为0;若农户参与土地转出则赋值为1,否则赋值为0。

如前文所述,除核心解释变量对农户相对贫困脆弱性有影响之外,还有其他因素会同时对核心解释变量以及农户相对贫困脆弱性产生影响。本文的控制变量主要有:户主个体特征控制变量,包括户主年龄、户主年龄的平方、户主性别、户主婚姻状况、户主受教育程度;农户特征控制变量,包括人口规模、农用机械总价值、是否有不健康成员、是否发生重大事件、是否有人从事个体私营;村庄特征控制变量,包括村庄是否位于自然灾害频发区以及村庄人均耕地面积;政府制度和社会福利控制变量(用政府补助及社会捐助表示)。此外,考虑到除土地制度以外的其他宏观因素和地区差异导致的农户相对贫困脆弱性的变化,本文还加入了年份虚拟变量和地区虚拟变量。变量的定义及描述性统计结果如表1所示。

(三)模型设定

为研究土地流转对农户相对贫困脆弱性的影响,建立如下基准模型:

式(7)中,VEP为被解释变量,代表第个农户在第年的相对贫困脆弱性,由上述VEP方法计算得到;LT为核心解释变量,代表第个农户在第年是否参与土地流转、是否参与土地转入或是否参与土地转出;X为控制变量;T和D为年份虚拟变量和地区虚拟变量,u为随机扰动项。

注:a.重大事件包括婚丧嫁娶、孩子出生、子女升学等;观测值为20411。

(四)内生性问题讨论与处理

本文采用工具变量法克服基准模型中可能存在的内生性问题导致的估计偏误。就土地转入方程,本文选取1983年各省(区、市)实施家庭联产承包责任制的户数比例作为核心解释变量土地转入的工具变量。首先,农村土地制度改革历经制度的持续边际调整,呈现出明显的路径依赖特性[31],改革早期各省(区、市)家庭联产承包责任制的实施进度反映了各地土地制度政策的执行力度和实践效果[32],对当前各地三权分置政策的实现模式和农户的土地流转有一定程度的影响,满足了工具变量的相关性要求;其次,1983年各省(区、市)实施家庭联产承包责任制的户数比例属于历史数据,对当期的农户相对贫困脆弱性影响较弱,满足了工具变量的外生性要求。就土地转出方程,本文选取村委会所在地与本县县城的距离作为核心解释变量土地转出的工具变量。一方面,该距离会直接影响土地流转的租金和农户非农就业创业的可能性,与样本农户转出土地具有可能的相关性;另一方面,距离是客观存在的,理论上并不会对农户相对贫困脆弱性产生直接影响,因此,村委会所在地与本县县城的距离相对于农户土地转出是严格外生的。

四、实证结果及分析

(一)基准回归结果

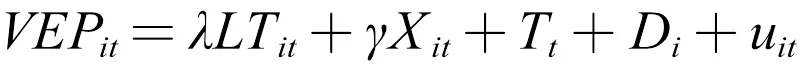

表2为OLS的估计结果,报告了土地流转对农户相对贫困脆弱性的影响。

表2 土地流转对农户相对贫困脆弱性影响的估计结果

注:***、**、*分别表示估计结果在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为稳健标准误。

在没有考虑内生性问题的情况下,表2列(2)(4)(6)估计结果显示:土地流转、土地转入以及土地转出的估计系数分别在1%、1%以及5%水平上显著为负,初步说明土地流转、土地转入和土地转出均显著降低了农户相对贫困脆弱性。

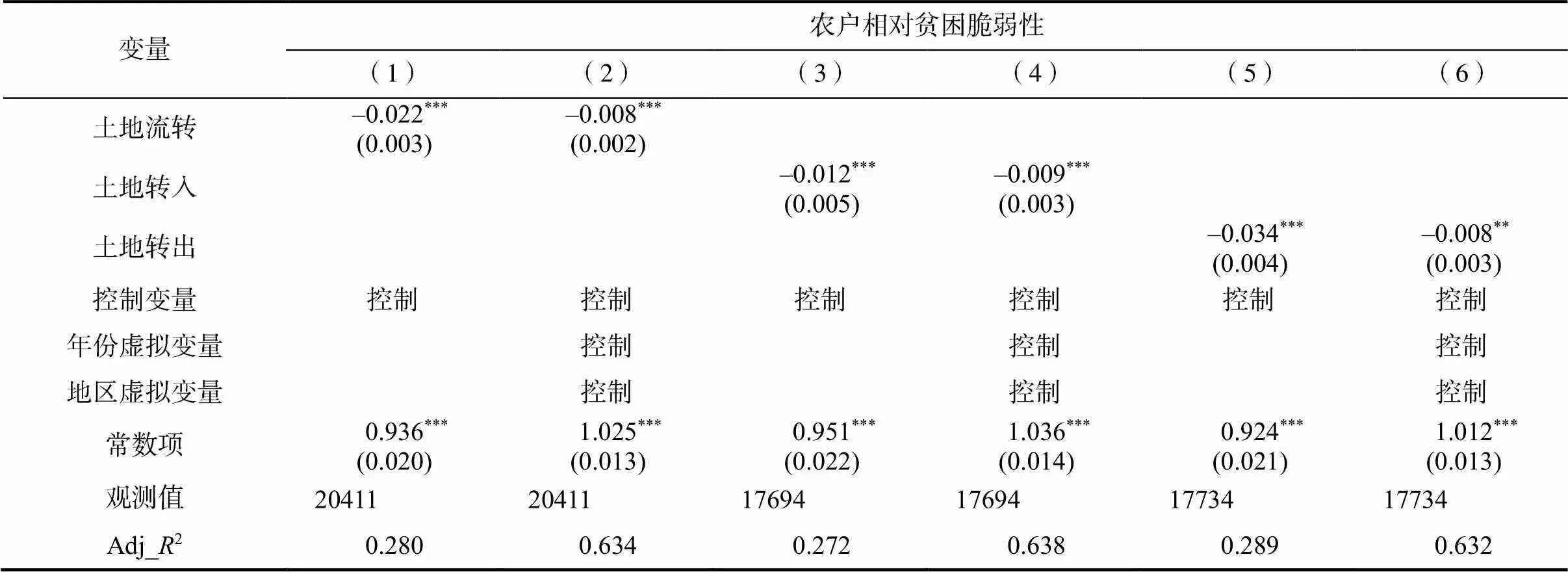

(二)工具变量回归结果

表3报告了IV-GMM模型估计结果。由列(1)可知,Kleibergen-Paap rk Wald检验统计量为50.369,明显高于Stock和Yogo所建议的在10%显著性水平上拒绝弱工具变量假设的临界值(19.93),因此可以排除弱工具变量问题[33];过度识别检验的Hansen J统计量对应的值为0.549,表明无法拒绝1983年各省(区、市)实施家庭联产承包责任制的户数比例和村委会所在地与本县县城的距离两个工具变量都是外生的原假设;因此,工具变量的选取是合理的。表3第二阶段回归结果显示,土地流转、土地转入和土地转出的估计系数均在1%水平上显著为负,验证了本文的研究假说1。

表3 工具变量法检验结果

注:***、**、*分别表示估计结果在1%、5%、10%的水平上显著,括号内为稳健标准误,控制变量中包括年份虚拟变量和地区虚拟变量,下同。

(三)稳健性检验

为了验证上述研究结论的稳健性,本文采用三种方式进行稳健性检验。

第一种方式,采用倾向得分匹配法减少由可观测特征自选择问题可能导致的估计偏误。在满足条件独立假设和共同支撑域假设的基础上,采用近邻匹配时寻找倾向得分最近的两个不同组个体进行匹配,结果表明(表4行2、行5和行8),土地流转、土地转入以及土地转出对农户相对贫困脆弱性的平均处理效应分别为–0.024、–0.012和–0.036,且分别在1%、5%和1%水平上显著;采用半径匹配时需要限制倾向得分的绝对距离|(X)–(X)|≤,一般而言应小于或等于倾向得分标准差的25%,本文倾向得分的标准差为0.047,限制半径为0.01,满足绝对距离限制要求;在利用不同个体距离给予不同的计算权重并以此进行核匹配时,本文使用默认的二次核函数,指定带宽为0.06。可以看出,半径匹配、核匹配的估计结果与近邻匹配的估计结果基本一致,表明估计结果具有稳健性,进一步验证了本文的研究假说1。

表4 平均处理效应估计结果

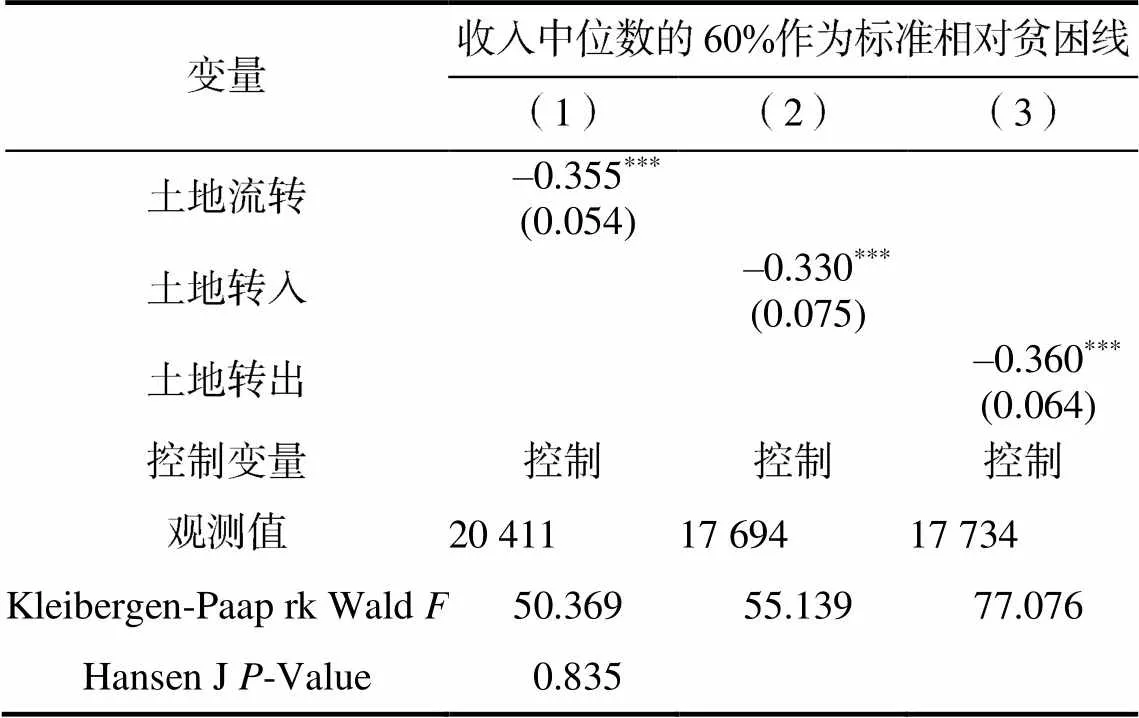

第二种方式,更换被解释变量进行稳健性检验。本文以家庭人均收入中位数的60%作为新的相对贫困线标准,在此基础上重新测算农户相对贫困脆弱性,然后对式(7)进行IV-GMM估计。表5报告了土地流转、土地转入以及土地转出对农户相对贫困脆弱性影响的工具变量回归结果。结果显示,土地流转、土地转入以及土地转出均能显著缓解农户相对贫困脆弱性,验证了前文结论。

表5 土地流转对农户相对贫困脆弱性影响的IV-GMM估计结果

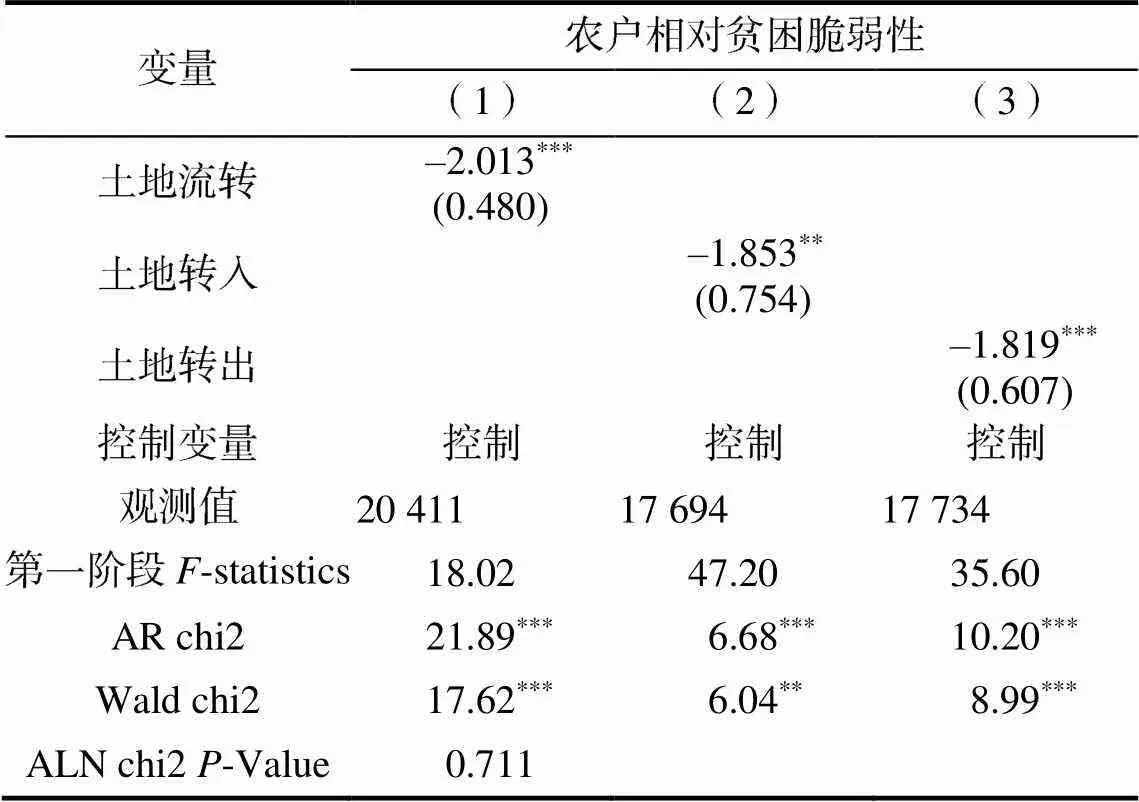

第三种方式,更换回归模型进行稳健性检验。参照万广华和章元的研究[34],将相对贫困脆弱性大于0.5的农户识别为脆弱农户,取值为1,否则识别为非脆弱农户,取值为0。在将农户相对贫困脆弱性转换为虚拟变量后,采用IVProbit对式(7)进行估计(表6)。就土地流转而言,列(1)的估计结果显示,第一阶段统计量为18.02,大于临界值10,AR chi2检验统计值为21.89,Wald chi2检验统计值为17.62,均在1%水平上显著,因此可以排除弱工具变量问题;过度识别检验的ALN(Amemiya-Lee-Newey)最小卡方统计量对应的值为0.711,表明无法拒绝工具变量都是外生的原假设。同时,土地流转的估计结果在1%水平上显著为负;土地转入和土地转出估计结果均显著为负,进一步验证了研究假说1。

表6 土地流转对农户相对贫困脆弱性影响的IV-Probit估计结果

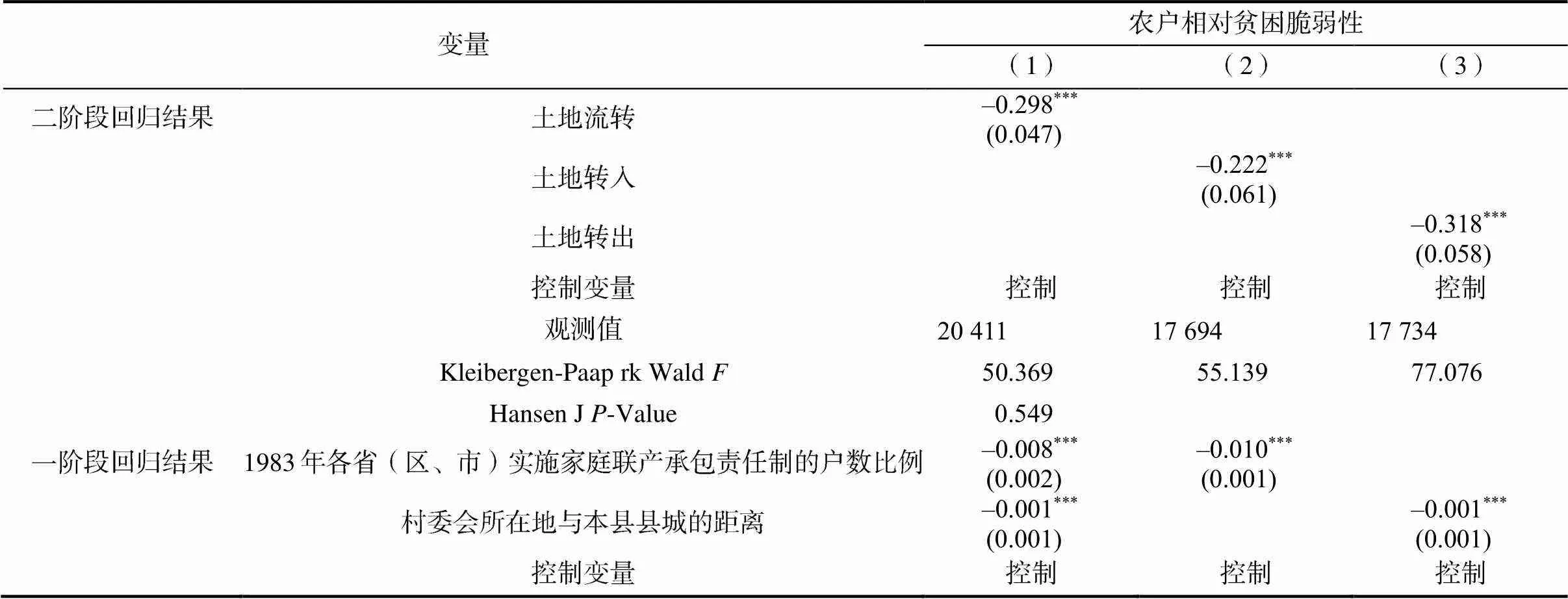

(四)异质性分析

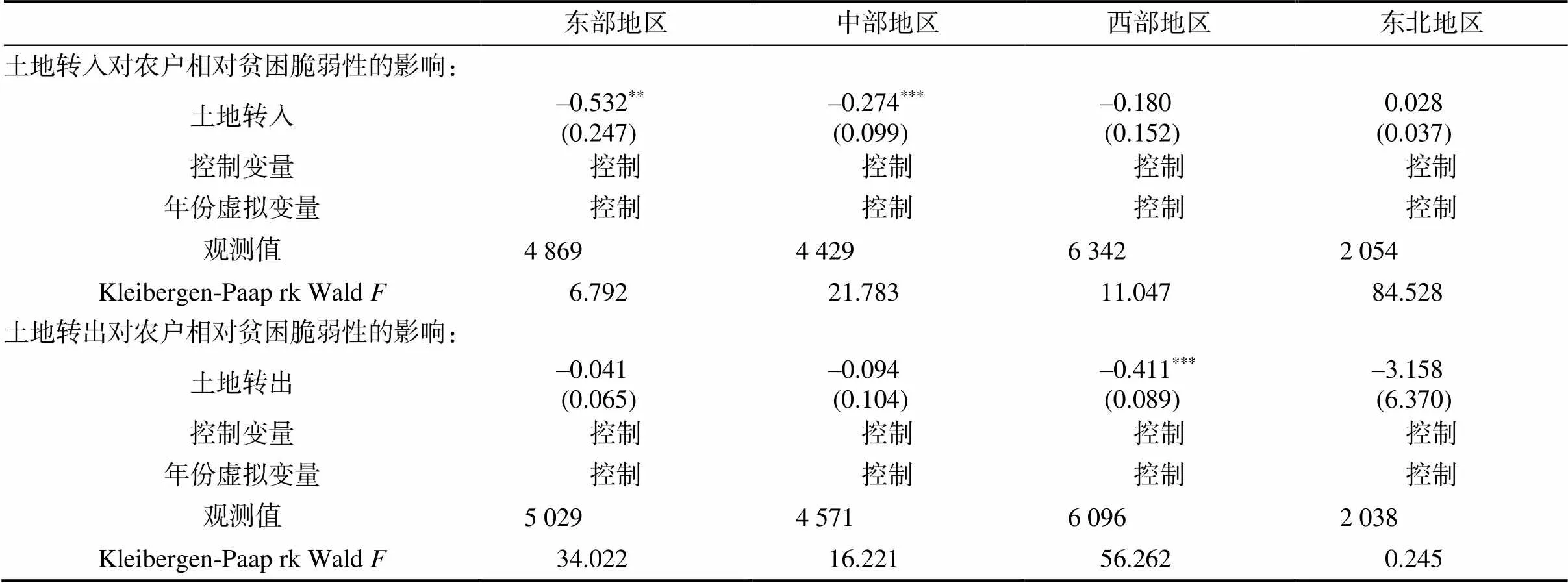

本文依据国家统计局划分方法,将全部样本划分为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区四个子样本进行地区异质性分析③。表7汇报了不同子样本中土地转入、土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响。

表7 基于地区分组的IV-GMM估计结果

IV-GMM估计结果显示,在中部地区,土地转入显著降低了农户相对贫困脆弱性。可能的解释是,中部地区的地形相对比较平缓,土地资源特别是农用地资源较丰富且整治和利用强度较大,耕地质量平均等别较高,农业设施建设较为完善,农户转入土地后在经营规模扩大、自然资本增长的同时,农业机械、化肥、农药、种子等生产性物质资本与贷款资金等金融资本边际提升幅度更大,以农业为主导的生计策略具有更显著的增收优势,有效缓解了农户相对贫困脆弱性。IV-GMM估计结果显示,在西部地区,土地转出显著降低了农户相对贫困脆弱性。可能的解释是:在供给侧,随着劳动密集型产业从东部地区向西部地区的梯度转移,创造了更多的非农就业和创业机会;在需求侧,西部地区农业技术进步对劳动力的替代效应以及城乡收入差距的激励作用比其他区域更显著,农户非农就业和创业的动力也更强。因而,西部地区农户转出土地后,生计资本禀赋改善程度大于其他区域,从而更有利于降低相对贫困脆弱性。研究假说2得到验证。

本文按照农户家庭纯收入的25、50和75分位点将全部样本划分为低收入组、中低收入组、中高收入组和高收入组四个子样本进行异质性分析。表8汇报了不同子样本中土地转入、土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响。

表8 基于家庭收入分组的IV-GMM估计结果

IV-GMM估计结果显示,土地转入显著降低了低收入组农户的相对贫困脆弱性。可能的解释是,低收入组农户大多处于“以地为生”的状态,转入土地后自然资本增加,可以获得由财政统筹的面向低收入农户的流转土地专项扶持资金、创业贷款贴息以及风险补偿金,引致金融资本较大幅度增长,生计资本边际组合效应更强,引发优于土地转入前的生计策略,相对贫困脆弱性得以降低。IV-GMM估计结果还显示,土地转出对低收入组农户相对贫困脆弱性的负向影响相比其他收入分位样本组更大,说明土地转出对抑制低收入组农户相对贫困脆弱性的意义更加重要。

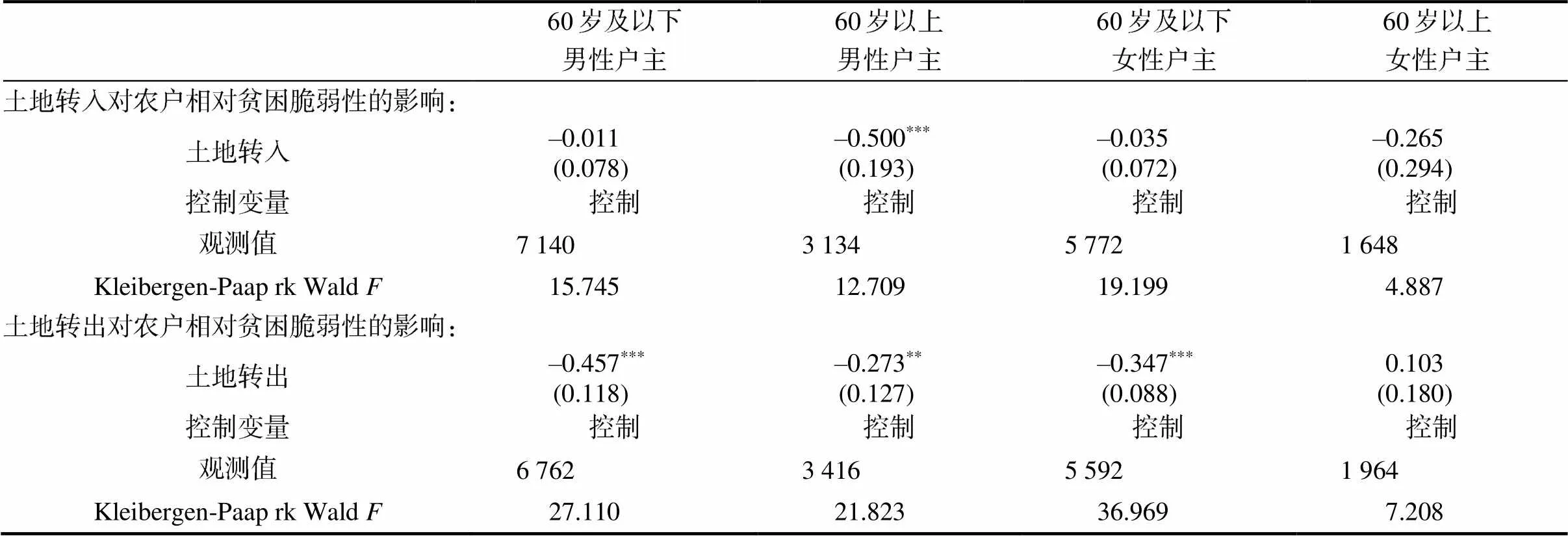

本文按照户主年龄以及性别将全部样本划分为60岁及以下男性户主、60岁以上男性户主、60岁及以下女性户主以及60岁以上女性户主四个子样本进行异质性分析④。表9汇报了不同子样本中土地转入、土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响。

表9 基于户主特征分组的IV-GMM估计结果

结果表明,土地转入对60岁以上男性户主农户相对贫困脆弱性的影响在1%的水平上显著为负。这可能是因为,一方面,年老男性户主进城非农就业和创业的收入可能下降至低于在农村从事农业生产经营的收入;另一方面,年老男性户主农业生产经营经验丰富,更倾向于转入土地,整合生计资本选择有利的生计策略,有助于降低未来陷入相对贫困的可能性。土地转出对60岁及以下男性户主农户相对贫困脆弱性抑制效果最为显著,其次是60岁及以下女性户主农户。可能的原因在于,年轻男性户主作为家庭主要劳动力,在转出土地后选择非农就业和创业的概率较高;而年轻女性户主在数字经济兴起与新就业形态背景下,灵活就业机会更多,转出土地后非农就业与创业的可能性也大幅增加,从而改善生计资本禀赋及相应的生计策略,相对贫困脆弱性得以降低。研究假说3得到验证。

五、研究结论与政策启示

上述研究首先基于DFID可持续生计分析框架从理论上揭示了土地流转引致的农户生计资本禀赋变化是降低农户相对贫困脆弱性的基础和引擎;然后,采用有全国代表性的CFPS四期面板追踪调查数据实证检验土地流转对农户相对贫困脆弱性的影响,结果表明:土地流转、土地转入和土地转出均有助于降低农户相对贫困脆弱性。克服模型内生性问题及进行稳健性检验后,上述结论仍然稳健。异质性分析结果表明,在不同区域、不同收入水平、不同户主特征子样本中土地转入、土地转出对农户相对贫困脆弱性的影响均存在差异。

根据上述研究结论,本文提出如下政策启示:第一,应继续加强政府在推进土地有序流转中的主导作用,为优化农户生计资本禀赋及生计策略创造条件。赋予农地更加明确的产权权能,推进农地产权交易市场体系建设,详细规范转入和转出农户双方的权责清单,加大力度保障土地流转双方的合法权益。同时,应完善调整土地流转补偿政策,遵循市场化、法制化等基本原则,明确补偿与流转费用,完善和细化农村金融资本运作机制。第二,应依托数字技术赋能土地流转,以进一步优化农户生计资本禀赋和助力农户生计策略转型。运用数据融合技术对土地流转进行动态监测与监管,加强农户土地自然资本的智能化管理,为政府部门规范化管理土地自然资本提供高效的信息服务和决策依据。基于大数据技术的应用,搭建国家土地流转监测监管集成系统信息化平台,将常态监测、信息共享、监管保障纳入平台,加强信息系统的整合管理,提升土地流转监测监管的信息化、数字化、智能化水平,促进信息系统平台与政府以及农户的对接,有效打破土地流转信息壁垒,为促进土地有序流转提供科学的支撑。第三,应针对土地转入农户和土地转出农户实行不同的配套支持政策,以进一步促进农户生计策略有效转型。对土地转入农户,要重点加大农业生产经营扶持力度。各地区政府应结合自身的资源禀赋及产业特点制定适宜的惠农强农政策。提供公益性的实时农业技术服务,以提高土地转入农户的农业生产技术水平;完善农田水利等基础设施建设、优化农业社会化服务、引领规划农业产业现代化,以降低土地转入农户的生产成本;提高农业补贴金额、降低农业补贴申领门槛、完善农业信贷担保体系,以缓解土地转入农户的生产性资金约束,使土地转入农户的各项生计资本更加充裕。对土地转出农户,要重点加强非农就业创业支持。大力支持下乡企业在农村就近设置适宜的实体就业岗位,基于大数据、云计算等信息技术打造针对土地转出农户非农就业创业的信息发布平台,建立高效的公共就业创业服务体系,为土地转出农户创造稳定的非农就业创业机会;加大对土地转出农户非农就业创业技能培训的力度;健全农村社会保障体系与养老服务体系,使土地转出农户的各项生计资本更加丰裕。

① 资料来源:求是网,习近平总书记重要文章《扎实推动共同富裕》,http://www.qstheory.cn/dukan/qs/ 2021–10/15/c_1127959365.htm.

② 资料来源:国家统计局,https://data.stats.gov. cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0A03&sj=2022.

③ 资料来源:国家统计局,http://www.stats.gov. cn/hd/cjwtjd/202302/t20230207_1902279.html.

④ 世界卫生组织衡量一国或地区步入“老龄化社会”的年龄标准是60岁。学术界研究农村老龄化或老年劳动力相关问题时,也通常将60岁作为划分标准。

[1] WORLD BANK.World development report 2000/2001:Attacking poverty[M].New York:Oxford University Press,2001.

[2] 顾宁,刘洋.产业扶贫降低了贫困农户的脆弱性吗[J].农业技术经济,2021(7):92–102.

[3] 郭露,刘梨进.农民合作社、贫困脆弱性与贫困阻断[J].农业技术经济,2023(6):129-144.

[4] 匡远配,周丽.农地流转与农村减贫——基于湖南省贫困地区的检验[J].农业技术经济,2018(7):64-70.

[5] 左孝凡,陆继霞.贫困脆弱性视阈下的农地流转减贫效应[J].资源科学,2020,42(2):274-285.

[6] 张亚洲,杨俊孝.多维贫困视角下土地流转的减贫效应研究[J].统计与决策,2021,37(15):82-86.

[7] WANG Z,YANG M W,ZHANG Z Y,et al.The impact of land transfer on vulnerability as expected poverty in the perspective of farm household heterogeneity:an empirical study based on 4608 farm households in China[J].Land,2022,11(11):1995.

[8] 孙晓倩,李青.多维视阈下土地流转的减贫效应及其异质性研究——基于CFPS2018微观数据分析[J].中国农业资源与区划,2022,43(4):259-268.

[9] 杜兴端,曹旭欣.土地转入的防贫效应——贫困户与非贫困户的比较[J].四川农业大学学报,2021,39(1):121-128.

[10] 彭继权,吴海涛,秦小迪.土地流转对农户贫困脆弱性的影响研究[J].中国土地科学,2019,33(4):67-75.

[11] 赵立娟,康晓虹,史俊宏.耕地转出对农民家庭贫困脆弱性的影响及其区域差异分析[J].自然资源学报,2021,36(12):3099-3113.

[12] 洪银兴.以包容效率与公平的改革促进共同富裕[J].经济学家,2022(2):5-15.

[13] 谢金华,杨钢桥,许玉光,等.农地整治对农户收入和福祉的影响机理与实证分析[J].农业技术经济,2020(12):38-54.

[14] CARNEY D.Implementing a sustainable livelihood approach[M].London:Department for International Development,1998.

[15] 李小云,董强,饶小龙,等.农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J].中国农村经济,2007(4):32-39.

[16] 李长生,刘西川.土地流转的创业效应——基于内生转换Probit模型的实证分析[J].中国农村经济,2020(5):96-112.

[17] WILLMORE L,CAO G Y,XIN L J.Determinants of off-farm work and temporary migration in China[J]. Population and environment,2012,33(2):161-185.

[18] 王成利,徐光平,杨真.土地流转对农村人力资本积累的影响:基于家庭代际教育投资视角[J].改革,2020(10):128-140.

[19] 冀县卿,王兴锋,王琢.互联网嵌入、农户多维相对贫困与共同富裕[J].江海学刊,2023(1):120-126,255-256.

[20] 刘守英,高圣平,王瑞民.农地三权分置下的土地权利体系重构[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017,54(5):134-145.

[21] 杨青,彭超,许庆.农业“三项补贴”改革促进了农户土地流转吗[J].中国农村经济,2022(5):89-106.

[22] ENGLAND R W.Natural capital and the theory of economic growth[J].Ecological economics,2000,34(3):425-431.

[23] CUI B M,TANG L L,LIU J X,et al.How does land transfer impact the household labor productivity in China? Empirical evidence from survey data in Shandong[J]. Land,2023,12(4):881.

[24] 钱忠好,冀县卿.中国农地流转现状及其政策改进——基于江苏、广西、湖北、黑龙江四省(区)调查数据的分析[J].管理世界,2016(2):71-81.

[25] 周力,沈坤荣.中国农村土地制度改革的农户增收效应——来自“三权分置”的经验证据[J].经济研究,2022,57(5):141-157.

[26] 李实,沈扬扬.中国农村居民收入分配中的机会不平等:2013—2018年[J].农业经济问题,2022(1):4-14.

[27] 兰勇,蒋黾,杜志雄.农户向家庭农场流转土地的续约意愿及影响因素研究[J].中国农村经济,2020(1):65-85.

[28] 沈冰清,郭忠兴.新农保改善了农村低收入家庭的脆弱性吗?——基于分阶段的分析[J].中国农村经济,2018(1):90-107.

[29] CHAUDHURI S,JALAN J,SURYAHADI A.Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data:a methodology and estimates from Indonesia[R]. New York:Columbia University, 2002.

[30] AMEMIYA T.The maximum likelihood and the nonlinear three-stage least squares estimator in the general nonlinear simultaneous equation model[J].Econometrica,1977,45(4):955-968.

[31] 冀县卿,钱忠好.中国农地产权制度改革40年——变迁分析及其启示[J].农业技术经济,2019(1):17-24.

[32] 黄季焜,郜亮亮,冀县卿.中国的农地制度、农地流转和农地投资[M] .上海:格致出版社,2012.

[33] STOCK J H,YOGO M.Testing for weak instruments in linear IV regression[M]//ANDREWS D W K,STOCK J H. Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge:Cambridge University Press,2005:80-108.

[34] 万广华,章元.我们能够在多大程度上准确预测贫困脆弱性?[J].数量经济技术经济研究,2009,26(6):138-148.

Can land transfer reduce the farmers’ relative poverty vulnerability?Based on the empirical analysis of CFPS microscopic panel data

JI Xianqing,WANG Zhuo*,SHEN Xiaomin

(School of Public Administration, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China)

The theoretical analysis based on DFID analytical framework for sustainable livelihoods shows that the change of farmers’ livelihood capital endowment caused by land transfer is the foundation and engine to reduce farmers’ relative poverty vulnerability. By adopting four phases of the micro panel data of China Family Panel Studies (CFPS), the impact and its heterogeneity of land transfer on farmers’ relative poverty vulnerability have been studied empirically. The research shows that land transfer can significantly reduce the relative poverty vulnerability of the farmers. Land transfer has a significant negative impact on the relative poverty vulnerability of farmers in the central region, low-income farmers and elderly male householder farmers, and significantly reduces the relative poverty vulnerability of farmers in the western region, low-income farmers and young householder farmers.

land transfer; relative poverty vulnerability; livelihood capital; farmers

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2024.01.004

F301.14

A

1009–2013(2024)01–0025–10

2023-10-18

国家社会科学基金一般项目(23BZZ052);国家社会科学基金青年项目(22CGL029);国家自然科学基金面上项目(71673234)

冀县卿(1975—),女,山西晋中人,博士,教授,主要研究方向为农业经济理论与政策。*为通信作者。

责任编辑:李东辉