某地铁上盖建筑采用厚板转换结构设计的研究

2024-01-24马中华付修兵孙红萍

马中华,付修兵,宋 刚,孙红萍,桑 桑

(1.南京长江都市建筑设计股份有限公司,江苏 南京 210002;2.南京临江老城改造建设投资有限公司,江苏 南京 210002)

1 工程概况

随着城市化的推进,地铁带动城市“辐射式”的发展,轨道交通正以不可抵挡之势构建全新生活方式和消费路径,地铁上盖的建筑结构形式越来越广泛的应用于城市建设之中[1]。地铁上盖建筑对于使用者来说出行便利,并且在一定程度上能够带动住宅周边区域的发展。

本项目位于江苏省南京市鼓楼区宝塔桥街道,东至金川河,南至滨江路,西至江边路,北至和记路,毗邻南京长江大桥。地块内建筑大部分处于历史建筑风貌区的范围,南京地铁五号线从地块内穿行,穿行区域地下室有4层,地铁轨行区穿越地下室负4层—负3层局部区域,轨行区上方共有四栋单体,其中1号楼为框架结构,共6层,首层为商业,标准层为办公,房屋高度23.00 mm;2号楼、3号楼为剪力墙结构,共7层,建筑功能为公寓,房屋高度22.00 m;4号楼为框架结构,共7层,建筑功能为公寓,房屋高度23.00 m,效果图如图1所示。

地上单体局部位于地铁轨行区上方,上部单体轴网与轨行区轴网呈71.2°斜交,需在负3层顶板即标高-8.50 m处设置转换层,上部单体的框架柱及剪力墙均在负3层顶板进行转换。根据建筑专业及地铁运营空间的需要,转换层结构高度不能超过1 500 mm。因为1号楼柱跨较大,柱底内力大,本文主要研究1号范围内的转换问题,1号楼及相关范围地下室的剖面见图2。

2 设计参数

本工程位于南京市鼓楼区,根据文献[2-3]及本工程地勘报告,1号楼及相关地下室范围结构设计基本参数如表1所示。

表1 结构设计基本参数表

其中地铁顶板转换的竖向构件内力的重要性系数按照1.1考虑。

3 结构体系

转换层以上共8层(地下2层、地上6层),采用混凝土框架结构,典型柱网为8.7 m×(8.1 m~9.8 m),典型柱截面尺寸为600 mm×600 mm~700 mm×900 mm,柱混凝土标号为C30—C45,典型梁截面尺寸为300 mm×600 mm~400 mm×800 mm,梁混凝土标号为C30。转换层以下共2层,为负3层、负4层地下室(其中地铁轨行区范围负3层、负4层合并为一层,形成地铁通行空间),地铁轨行区范围的结构体系两道地铁外墙(墙厚800 mm)、两道地铁内墙(墙厚600 mm)及转换顶板组成;地铁轨行区范围外不存在转换,采用框架结构,柱网同上部结构。转换层平面布置如图3所示。

3.1 梁板转换与厚板转换可行性分析

梁板转换是建筑结构转换层中应用最广的结构形式,其传力直接明确、传力路径清晰,同时具备受力性能好、构造简单、计算简便造价低的优点;转换梁的截面尺寸一般由抗弯、抗剪承载力控制,其截面高度为计算跨度的1/6~1/8。

当转换层上下柱网错开较多而难以直接用梁承托时,可采用厚板转换,给建筑空间的灵活布置带来许多方便[4-5];其传力途径十分复杂,应进行板的内力分析,板厚由抗弯、抗剪及抗冲切承载力控制,应沿其主应力方向设置暗梁,转换厚板上、下一层的楼板应适当加强[6]。

1)厚板转换可行性分析。转换层采用厚板转换时,板厚取1 500 mm,混凝土标号取C40,主要计算结果见表2。

表2 厚板转换主要计算结果

表2给出了在多遇地震组合工况下,转换厚板板顶最大压应力为12.0 MPa,小于C40混凝土抗压强度设计值19.1 MPa,结构处于弹性阶段;板底最大拉应力为11.4 MPa,仅存在于柱下应力集中部位,大部分区域板底拉应力小于5 MPa,通过合理地加强楼板整体配筋率可以保证楼板处于弹性工作状态[7];根据文献[8]第6.5.1条,求得不考虑板内钢筋作用时1 500 mm厚抗冲切承载力设计值为14 556 kN>14 078 kN,厚板的抗冲切承载力满足要求。因此,转换层采用厚板转换的结构体系可行。

2)梁板转换可行性分析。转换层采用梁板体系转换时,钢筋混凝土转换梁截面取1 500 mm×1 500 mm,梁的跨高比约为1/6.5,楼板厚度取300 mm,转换梁主要计算结果见表3。

表3 转换梁主要计算结果

由表3可知,由于转换梁高度受限,其内力很大,配筋最大值达到816 cm2,配筋率不满足规范要求;较多区域配筋计算值为350 cm2~450 cm2,虽然配筋率尚在规范允许范围,但钢筋排布困难,施工难度很大。因此,本工程转换层采用梁板体系不可行。

3.2 两种建模方式对厚板计算分析

转换层的厚板支承上部结构框架柱,受力情况复杂,是本工程的重点难点,其结构安全至关重要。为保证转换厚板的安全,本工程采用两种计算模型对厚板进行分析,两种模型的建模方式如下:

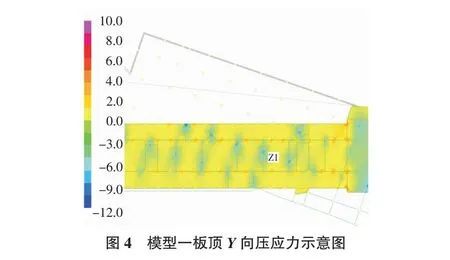

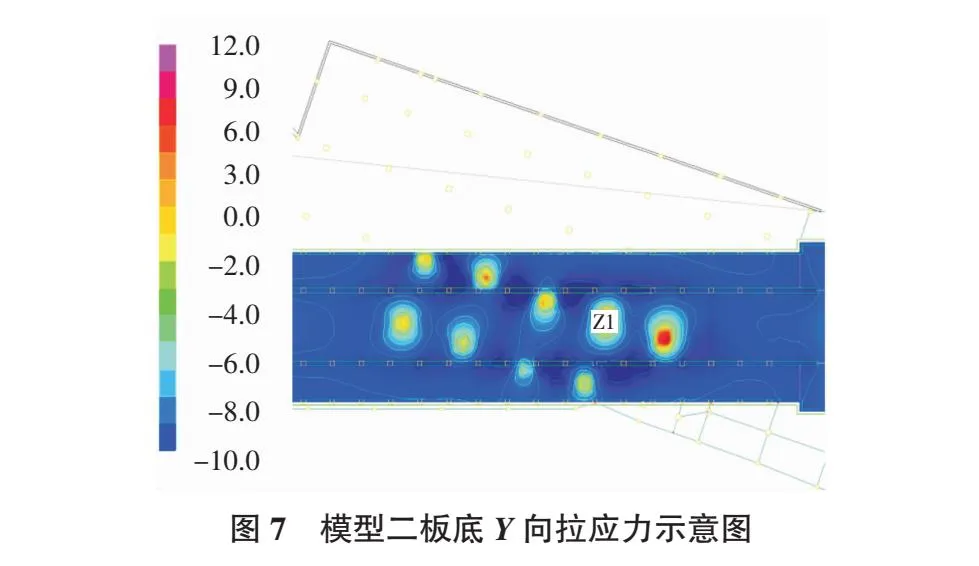

模型一:按实际情况建模,在厚板中的柱底对应位置建立虚梁,以传递荷载。模型二:模型中不建入厚板以上结构,在厚板中的柱底对应位置输入局部荷载。两种计算模型的主要计算结果云图如图4—图7所示。

由图4—图7可知,模型一、模型二的应力相差不大,模型二的局部应力扩散更明显。这是因为模型一的柱底内力是节点集中力,模型二的柱底内力用局部荷载模拟,模型二的柱底内力作用面积大于模型一,所以其应力扩散更明显是合理的[9]。

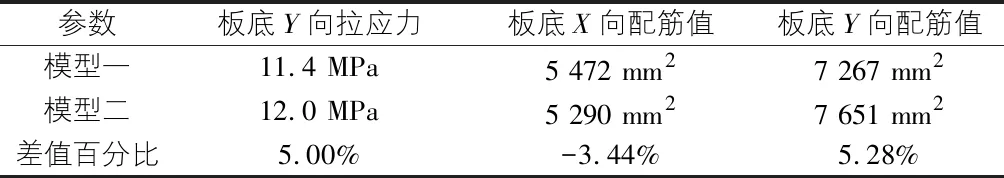

两种计算模型的Z1位置厚板的主要计算结果如表4所示。

表4 转换厚板Z1位置计算结果对比表

由表4可知,模型一、模型二在Z1位置的内力与配筋计算结果相近,相差5%左右;其中对于主受力方向(Y向)而言,模型二的板底拉应力、板底配筋值均比模型一大5%左右,配筋值与应力大小的规律相拟合。因此,厚板分析的两种计算假定是合理的,计算结果是可靠的,设计时采用两个模型计算的包络值。模型一、模型二竖向变形示意图见图8,图9。

由图8,图9可知,模型一的竖向变形普遍大于模型二。其中Z1处变形最大,模型一Z1处的楼板竖向变形为4.4 mm,模型二Z1处的楼板竖向变形为2.4 mm,两者相差较大,不过最大变形仍远小于规范限值。

4 设计加强措施

1)配置抗冲切钢筋。为保证结构安全,对柱底内力较大处采取抗冲切加强措施,在柱下板内配置抗冲切箍筋及弯起钢筋,如图10所示。配置抗冲切钢筋后,楼板的抗冲切承载力得到进一步提高,充分保证了结构安全。

2)楼板加腋。为减少厚板的跨度,减轻厚板在支座处的应力集中,对支座处楼板采取加腋构造加强措施,如图11所示。

5 结论

综上所述,本项目转换层以上为地下车库、办公,转换层以下为地铁轨行区,转换层上下轴网呈71.2°斜交,转换层结构高度不得超过1 500 mm,通过本文分析可以得到以下结论:

1)由于转换层高度受限,转换层采用梁板体系转换不可行。

2)转换层采用厚板转换可行,可以选用厚板转换体系,应通过有限元分析厚板的内力,验算厚板的抗弯、抗剪及抗冲切承载力。

3)两种厚板转换的计算模型都有可能成为控制模型,设计时应采用两个模型计算的包络值。

4)为保证结构安全,应在柱底内力较大处采取抗冲切加强措施,在板内配置抗冲切箍筋及弯起钢筋;在厚板支座处考虑加腋。