景观感知体验下校园疗愈景观设计策略研究★

2024-01-24徐英豪

谢 静,杨 霞,徐英豪

(云南艺术学院设计学院,云南 昆明 650500)

1 相关概念

1.1 景观感知

“感知”是人们感觉与知觉的综合感受。心理学家认为感觉是“人脑对直接作用于感觉器官的客观食物个别属性的反应,是人类潜意识的一种认识世界的基本形式”[1]。景观感知理论起源于20世纪60年代—70年代的西方国家。景观感知是指人们在环境中通过人体的外部感觉器官对景观环境中存在的客观事物的感觉与知觉的综合体验,在这个过程中,人是景观感知的主体,景观环境是重要的基础物质条件[2]。俞孔坚于1998年在《景观:文化、生态与感知》一书中正式提出了景观感知的概念,关注重点在于人们如何感知和评价景观,以及如何通过改造景观来适应人的感知需求[3-6]。

1.2 疗愈景观

疗愈景观是指结合自然的形式,通过优美的景观环境帮助舒缓情绪,调节心情,刺激五感,为人们带来安全感和舒适感,并可缓解压力的空间类型。但疗愈景观环境并不具备治疗疾病的功效,景观环境为参与者提供一定的辅助形式,通过参与者自身对于景观环境的感知体验以及五感对于自身的机体调节,促进能量场的转化,将体内的消极情绪进行舒缓、释放转化正向、积极的情绪,进而促进身体的健康[7-11]。

1.3 校园景观

校园是专门的育人场所,基于其功能的特殊性其景观则是一种特殊的景观,基于这一特点,要求景观本身包含丰富的教育意义与教育价值。基于校园景观的重要性,我国学者对于校园景观的研究持续了较长的时间,在理论与实践方面均取得了较多成果[12-15]。

1.3.1 理论方面

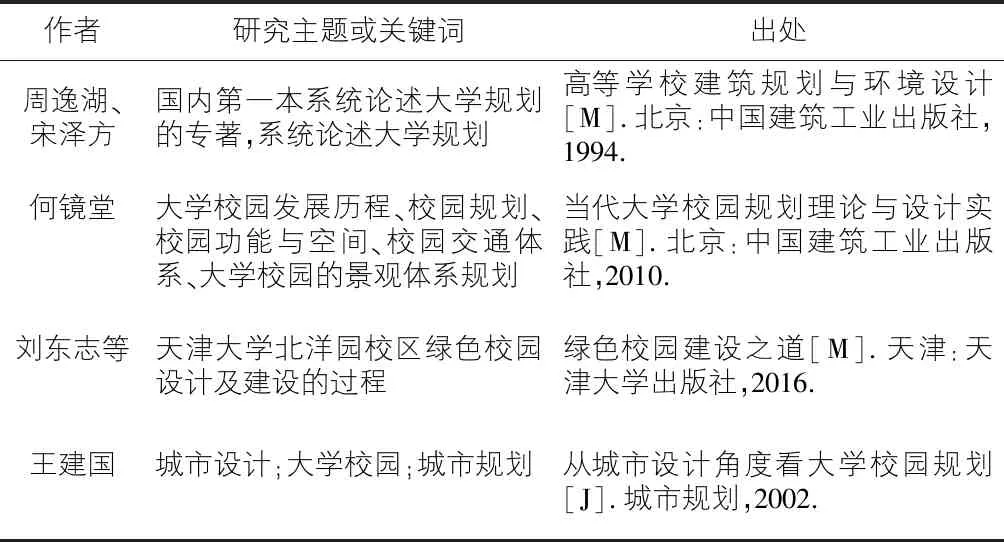

我国关于校园景观的研究起步于20世纪,引入了一系列新的理论,这些理论的引入为我国后续的校园景观研究奠定了基础,在此基础上,我国的学者结合我国的现实情况展开研究并取得了丰硕成果(见表1)。

表1 国内校园景观理论研究部分成果

1.3.2 实践方面

沈阳建筑大学的稻田校园,将校园雨洪管理与雨水再利用相结合,将雨水与洼地积水,汇成水池,灌溉稻田;郑州大学校园景观中的核心绿化带建设,汇集地表径流营造特色的人工湿地景观,结合景观营造手法,建设黄河流域湿地植物展示与教育基地,同时对校园中的湖岸进行优化改造,增强了校园景观的生态性、亲人性、地方性与文化性;北京国际关系学院对于老校区基于雨洪管理为核心的海绵校园优化提升建设,将校园雨水的调蓄、滞留、传输以及下渗等环节以切实可行的方法落到实处,优化了校园景观对生态、人文与活动场地的多方面需求。

1.4 景观感知理念在校园疗愈景观中的适用性

在法国1986年植物治疗已成为一种独立的医疗领域,并得到了卫生部的正式批准与承认,主要涵盖园艺疗法、植物疗法、芳香疗法等,本文主要涉及的是景观疗法,使参与者在景观环境中得到五感刺激获得心灵洗涤。日本的大阪大泉绿地中央公园,三宅祥介开创性的将“通用设计”原则运用到感官公园的设计中,使该公园成为了感官公园的典范;意大利的弗洛辛诺感官公园的建成成为了街区中集聚集性、趣味性、感官知觉性于一体的关联空间,现阶段有许多公园从参与者的感官体验出发,调动人们的多重感官,提高居民生活品质。事实上,无论是单一感官的体验或是多种感官的综合体验在西方国家的景观设计中都十分常见。在国内,对于景观环境的疗愈功效研究也十分丰富,张高超等在芳香花园中展开园艺活动和嗅觉刺激是否可以缓解心理压力的实验研究;陈意微(2015)从嗅觉的角度对环境中的气味景观的研究进行了分析和讨论,并对“香景”的研究以及实践提出展望;沈玉仙则从人的感知角度出发进行分析研究,提出设计中应强化人与景观地形互动的观点,分析了景观地形感知在社会活动中对人的活动和情感所产生的影响[16-17]。

随着景观感知理念研究不断深入,景观感知理论的发展呈现出多元化的发展趋势,景观感知理论的研究对象不断扩充,呈现出从纯粹自然环境向人工环境转移的趋势,开始关注城市街道、公园、湿地等空间,校园景观环境作为城市环境中的重要斑块,将景观感知理念与校园景观相结合具有一定的必要性,不仅是对景观感知理念的扩充同时也是对校园景观研究实践的指导。

2 案例分析

2.1 研究对象

云南艺术学院位于云南省昆明市。昆明作为云南省省会,有“春城”之美称,年平均气温15 ℃,年降水1 450 mm,是重要的旅游城市之一。云南艺术学院共有麻园、呈贡两个校区,校园总占地面积约62 ha,其中,呈贡校区为新校区,在校区新建完成后,学校进行了集体搬迁,呈贡校区为现阶段主要的使用对象,也是本文的研究对象。呈贡校区共计校园面积为404 769 m2,其中建筑占地面积为69 607 m2、保洁面积共计148 663 m2、绿化面积共计159 573 m2及水体面积12 563 m2。校园景观环境中包含的景观元素较为丰富,包含植被元素、水景元素、公共设施元素等。

2.2 现状概述

随着管理方式、教学体系的不断变化,以及学生心理压力的不断增加,校园景观空间的功能性与师生的需求之间略显疲软。校园景观中的问题也逐渐显现,在云南政策倡导建设绿色校园的背景下,提升校园景观品质,建设满足师生需求的校园景观是大势所趋[18-20]。

基于校园现状对校园景观中的现存问题进行分析,主要存在以下几点:

1)注重视觉层面景观环境,忽略了景观的休憩空间。校园景观环境中的绿化率相对较高,但校园景观中的功能区分布较为散乱,功能性不强。校园空间中主要的景观节点类型包括林下景观空间、喷泉广场景观空间以及孔雀园景观空间等,上述景观空间中除了林下景观空间中包含一定的休息空间外,其余景观空间并不存在休憩、娱乐等功能性设施,无法为师生提供停留条件。

2)局部场所环境设施老化,参与体验感受较差。景观环境中所包含的公共设施以及校园景观中的硬质铺装、树池树坑等景观要素由于疏于维护,在师生的行走途中经常会出现磕绊等情况。

3)校园中进行二期施工建设,施工杂音较大。目前校园的二期工程正在如火如荼地建设过程中,校园中不仅存在建筑围挡,且施工工地的噪声较大,校园环境中的施工噪声取代了校园环境中的自然音。

校园景观空间作为学生更易到达、停留时间更长的景观空间,其疗愈功能对于学生宣泄压力、缓解情绪具有重要作用。

3 设计策略

3.1 点线面设计策略

对校园景观空间进行点线面的分析,进行针对性地设计分析。点作为景观环境中的最小构成单元,在设计中经常会被忽略,其实点状景观的丰富不仅可以提升环境的质感且可以增加环境的可读性;点状空间的延伸构成了线性景观,在校园景观空间中常见的线性空间有:行道树组成的绿道,以及河水所呈现的蓝道景观;点状景观与线性景观的围合,构成了面状景观,面状景观是环境中重要的设计语言。因此,在进行校园景观的疗愈功能提升上,结合点线面的设计策略,进而实现校园景观的功能性提升。

3.2 视觉——感知校园景观的缤纷色彩

视觉作为整个感受过程的开始,创造形式多样、与时俱进的现代景观在营造校园疗愈景观的过程中具有重要作用。这就要求在校园景观的建设过程中不仅要重视视觉尺度的景观营造,同时要加强非视觉尺度方面的艺术化与感性化表达,注重景观环境中的光与影、静与动以及视觉感知方面的体验。不同的色彩空间环境能够使人产生不同的心理情感,例如黄色、红色等鲜亮的颜色会让人觉得兴奋温暖,而紫、蓝色等深沉的颜色让人感到抑郁、冷静,宽阔敞亮的空间会使人产生积极的情绪,而幽暗的街道空间会使人产生消沉的情绪。视觉感知对人们的心理具有重要的影响作用。

校园景观可以通过对校园环境中的颜色、形状、尺度等景观要素的把控,对视觉达到正向刺激,为师生带来丰富多彩的视觉体验。在校园景观环境中采用点状更新的方式,结合各个学院的专业特点增加颜色鲜艳的公共设施,通过人工装饰、乔灌草的优化利用季节的变换活化校园景观空间,强化参与者的视觉印象,引起学生共鸣,获取深刻的景观体验。

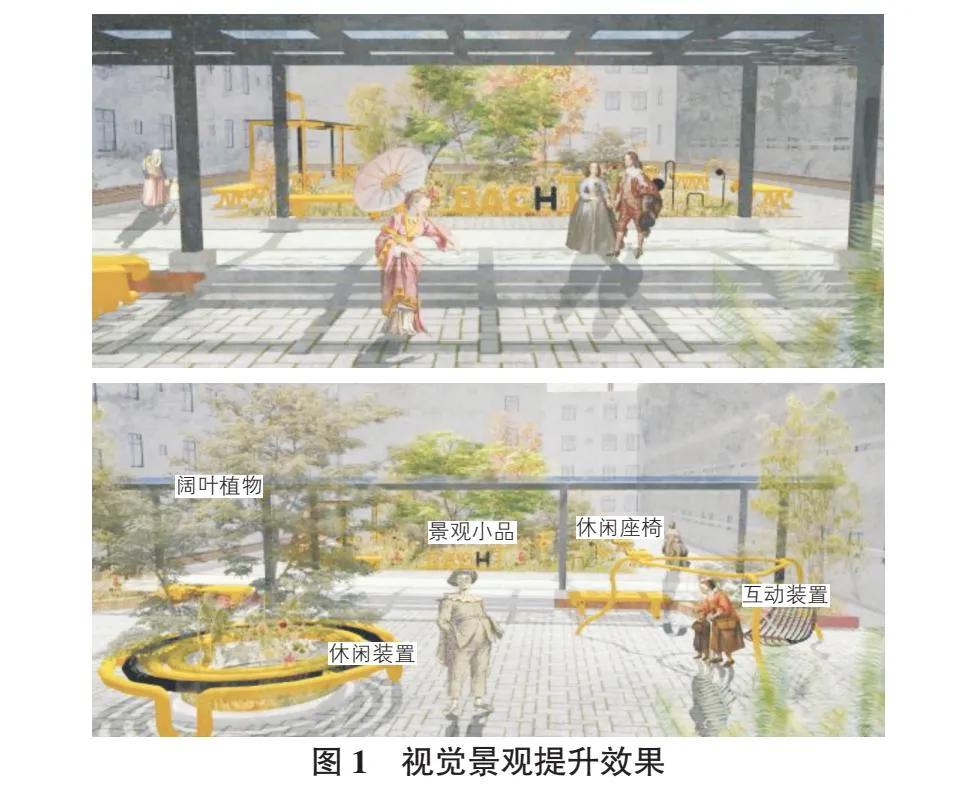

在视觉优化的实施路径方面,选择美术学院与设计学院的连接位置作为优化提升地点(见图1)。根据学院特点,以及场地的空间特点,在场地内增加以黄色为主色调的公共空间设施。在丰富视觉景观的基础上,为师生提供休憩、交流的空间以及设施。

3.3 听觉——感知校园景观的盎然生机

听觉作为人类感知世界的第二大感知来源,是人们感受、体验周边环境的重要方式和视觉感受一样,景观环境中不同的音量、音调和音色也会为人们带来完全不同的心灵感受,例如城市中的鸣笛声、机械声会给人忙碌、烦躁的感受,而摩挲的树叶声、鸟鸣声等会给人们带来置身自然中的舒适之感,从而起到舒缓心情的作用。因此,在校园疗愈景观环境的营造中,适当地运用声景观的营造方法,加强人们对声音环境的感知,有助于更好的发挥景观环境的疗愈作用。

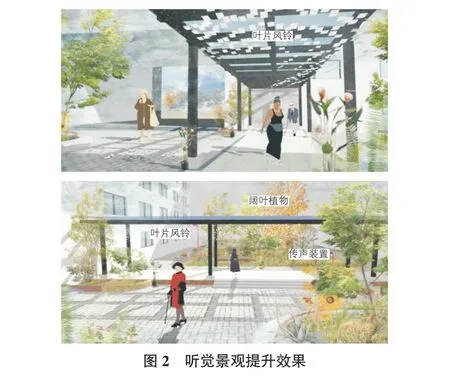

通过营造舒适悦耳的声景观环境,帮助学生舒缓各种压力带来的情绪问题,以启迪心智,舒缓压力。在听觉的优化实施路径上,在校园景观环境中对施工建筑噪声加以隔绝,同时以音乐学院的学科特色为出发点,进行优化提升设计(见图2)。在音乐学院的连廊空间增加风动叶片装置,随着风力的大小变换,装置之间相互碰撞,发出不同频率的悦耳声音。与同学们的歌声相互映衬;在花园中增加声音互动装置,增加师生的参与感受,丰富景观元素,帮助师生在艺术之声的体验之中得到更多美的感受。

3.4 嗅觉——感知校园景观的芳香气味

嗅觉体验设计相较于视觉与听觉相对薄弱,但随着近年对于景观感知理论研究的不断深入,嗅觉景观与人之间的亲密联系愈发被关注。景观环境中各种各样的气味会对人的行为以及思考具有一定的暗示作用,唤起人们对环境的不同感受,清新舒适的空气不仅能维持身体健康,同时也能为个体带来舒适的心理感受。因此,嗅觉景观设计要遵循科学性、保健性、艺术性的原则。

在校园植物景观的设计中增加香味设计,可以提升景观参与者的嗅觉感知,不仅可以增加景观效果,同时可以延长师生室外的停留时间。在校园疗愈景观环境的优化设计中,结合场地的地域文化特色,设置玫瑰、茉莉花主题的芳香园,设置休闲空间、冥想空间,借助植物的芳香,舒缓师生的心灵,帮助师生感受自然魅力,舒缓心中的焦虑。

3.5 触觉——感知校园景观的自然肌理

触觉是个体在活动体验中最基本和最直接的感受,是参与者了解环境、感知环境的主要方式。人们通过手足、皮肤等身体器官去接触景观环境中的物体,不同状态、温度的物体都会为人们带来不同的触觉体验。相较于其他感知功能,触觉感知是最为直接、真实的感受。在景观环境中增加触觉景观环境的设置,可以使人们对景观环境形成多层次的感知体验。

校园疗愈景观环境中要尽可能的使用不同的材料,丰富参与者的触感体验,打造具有一定互动性的景观环境。在校园触感景观环境的提升设计上,优化座椅、休闲桌等公共设施进行点状更新,同时选取原校园景观中的片状景观绿地进行优化设计,铺设阳光草坪,增加同学们与景观环境之间的互动(见图3)。

3.6 味觉——感知校园景观的味蕾体验

味觉是人体最基本的感觉之一,它对于环境的感知同样发挥着重要的作用,相较于其他感觉,味觉是接受刺激后最快产生感知的方式。对于景观的味觉感知可以大致分为两种:第一种是参与性感知,即人们主动进行品尝,得到对于环境的感知与认识;第二种则是非参与性感知,即人们通过其他的感知方式唤起味觉感受,在多感官作用的协同之下,得到精神享受。通过不同形式的味觉体验,人们会在大脑中对环境产生不同的感受。

在校园疗愈景观的优化设计中,在兼顾美感的背景下,利用校园空间的楼间庭院以及天台空间,进行低矮蔬菜植株的种植例如水果黄瓜、番茄等可直接食用蔬菜;结合云南当地的气候条件,丰富水果树种,增加枇杷、樱桃等可食性植株;增加可食地景,丰富景观环境的生态意义,以薄荷、折耳根、蒲公英、树莓等兼具观赏性与食用性的植株为主。

4 研究结论

在现阶段心理基本逐渐年轻化的背景之下,探寻可以帮助学生缓解心理压力的景观环境。基于景观疗愈理论,采用五感联结的设计策略,以云南艺术学院为例,探索校园景观与自然共生的可能性。视觉方面,创造形式多样、与时俱进的现代景观;听觉方面,协调好“人-声音-环境”三者之间的关系;嗅觉方面,营造具有主题的芳香园,借助气味舒缓内心压力;触觉方面,丰富景观环境的材料种类,打造具有互动性的触觉景观;味觉方面,设置果树种植区域,丰富课余生活的同时感知校园景观的“风味”,通过以上方式增强校园景观中的“五感”体验,为师生提供一个舒适宜人的具有疗愈功能校园景观环境,舒缓内心压力,获得身心健康。