试论《聊斋志异·莲香》中的“对偶美学”

2024-01-24孙璐

孙 璐

(辽宁大学 文学院,辽宁 沈阳 110000)

作为一种修辞手法,对偶广泛地应用于各种文体(尤其诗文)之中,而从美学思想的角度讨论,它也一直是中国古典文论中重要的讨论对象。对偶的出现并不只是顺应语言艺术发展的需要,也与中国古典哲学“造化赋形,支体必双;神理为用,事不孤立”[1]588等观念一脉相承。对偶不止是一种修辞,它是一种文化现象,一种思维方式。中国是诗性的国度,对偶带来的和谐圆融之美,早已通过诗的形式刻入华夏民族的思维中。这种对偶思维也影响到了中国的叙事传统,在文学作品中,对偶多表现为一种写人造境的规则,一种叙事的规则。

一、何为“对偶美学”

浦安迪明确提出的“对偶美学”说,试图探讨将对偶应用到小说戏曲批评的可能性,借以发现中国叙事文学一个突出的审美特质。浦安迪首次提出对偶美学相关的理论是在《平行线交汇何方,中西文学中的对仗》一文中,他先是论述了中西双方以平行为美的传统,继而考察对仗美学在小说、戏曲作品中可能出现的衍变。[2]361进而,又在《中国叙事学》一书中有更加明确的论述。他认为,“对偶结构不仅是阅读和诠释古典诗文的关键,更是作者架构作品的中心原则”[3]58,在戏曲作品中,《牡丹亭》“写真”“虏谍”两场戏情节上的极端对比,以及作品理念上情与理的矛盾对立,无不彰显着对偶思维。在奇书文体中,回目安排、人物塑造、场景设计、作品理念都能看到对偶的痕迹。

近年,应用浦安迪“对偶美学”说来分析、阐释中国古典叙事文学的学者不乏其见。学者们大多沿着浦氏提出的奇书文体思路深入,从章回小说的结构、人物塑造、语言情景等方面展开,如侯晓震《论〈水浒传〉中的对偶美学》[4]53-55、王永莉《〈金瓶梅〉对偶美学研究》[5]等,这种研究路径将浦安迪提出的可能性落到实处。目前来看,学界多在奇书文体中探讨对偶美学,并未进一步拓展对偶美学的应用范围。而本身作为一种思维方式的“对偶美学”,既然在戏曲文本、奇书文体中都有出现,那么文言短篇小说中也自然存在应用的可能。

在进一步探讨文言小说中的对偶美学前,需要界定“对偶美学”这个概念。浦安迪在比较文学视域下提出的“对偶美学”说,论述的重点是中西对仗传统的对比,以及对偶思维在中国古代各类文体中的应用,并未明确“对偶美学”的内涵,因而需要基于其理论观点进行再度阐释。可以看到,浦安迪的对偶美学植根于中国二元对立、阴阳互补的辩证思维中,他在论证时屡次提出“自足整体中的两面”“极端对比……互补的两部分”,非常强调对偶造成的整体性、分立性与平衡性。由此,笔者以为,叙事层面上的“对偶”应包括两部分内容,既需要“二”“双”以造成偶的特征,又需要通过“对”来造成外部分立,最终达到内部互补、整体统一的辩证结构。既然是对偶,那么天平的两端必然彼此独立、不为附属、体量相同,本文研究“对偶美学”亦以此为标准。

浦安迪讨论戏曲、奇书文体中的对偶美学时,多从回目设置、场景安排等方面入手。文言短篇小说并无回目可言,场景安排又因篇幅限制变化较小,“对偶美学”主要通过人物情节、结构布局与价值理念表现出来。《聊斋志异》是文言短篇小说集中的扛鼎之作,它的叙事艺术一直以来都是学界关注的热点,其中有不少篇目符合“对偶美学”。

《聊斋志异》人物塑造方面的对偶俯拾即是。《黄英》篇中,黄英和马子才都爱菊,一以卖菊为生,一以卖菊为耻,这种分立统一于对高洁品行的不同认知中。《司文郎》中,学识浅薄、目中无人的余杭生与谦逊知礼、文采斐然的王平子构成了对位关系,其本质是纨绔子弟与青年才俊的对立。而余杭生一考中举、王平子名落孙山的结果,统一于科举考试的弊端之中。再说结构布局方面的对偶,浦安迪认为,“最高明的传统批评家更明确地探讨对偶结构中异与同的交流和渗透”[3]65,表现在小说中,就是要同中见异,犯中求避。文言短篇小说容量小,在如此有限的篇幅中出现情节的反复较为困难,但《聊斋志异》确有如此佳作。《聊斋志异》中大部分篇什都是围绕同一行动主体展开的反复,如《三生》中的刘孝廉多次入冥司受罚,三堕畜生道;《邵女》有金氏三度折磨小妾的情节,次次不同。也有相同情节在不同行动主体间的反复,《白秋练》里,先有白秋练为情憔悴,慕蟾宫吟诗解忧思;后有慕蟾宫相思成疾,白秋练吟诗医其病。白秋练患的是少女怀春,不见所思之人的“春前病”,慕蟾宫则是由于恋情受阻,不能见到所爱之人的“忧思疾”。二者抱病卧榻的缘由不同,却都以情诗情语祛除疾病,如此同中见异的设计,既能表现出男女之别,又能体现出二人痴情。至于价值理念方面的对偶,《聊斋志异》中有大量篇什围绕仙与凡、雅与俗、善与恶、忠与孝的辩证思考中展开,此处不一一列举。

如上所述,《聊斋志异》中有许多具有对偶特色的篇目,但要论人物塑造、结构布局到价值理念都符合“对偶美学”的,当数《莲香》一篇。《莲香》篇幅漫长、情节委曲,人物关系极其复杂,整个故事搭建在堪称完美的“对偶”结构的基础上。蒲松龄通过笔墨穿插技法,将场面层层推进、故事娓娓道来。接下来,我们将从“对偶美学”的角度出发,去具体分析《聊斋志异·莲香》的叙述艺术。

二、人物塑造:二元对立与一体两面

人物是叙述的核心,叙述必然“卷入人物”。考察一部作品的“对偶”,当然首先应从人物塑造上切入。可以看到,《莲香》中,无论是从主人公形象的塑造,还是人物行动与人物关系的设计,都遵循着“对偶”美学。这种方式既造成了表层二女形象上的对立,也在深层构成了二女精神层面的统一。

莲香、李氏二女在形象塑造上便存在着多处明显的对立。

首先,蒲松龄对莲香、李氏身份的设计便埋入了心思。莲香夜叩桑生门时,自言“妾莲香,西家妓女”,李氏则是以“良家女”“俨然处子”的身份出现在读者面前。在贞操观下,妓女和良家女的地位有如天堑之别,构成了第一处对立,并且其身份与后续二人的行为形成了反差。

其次,蒲松龄巧用感官功能体验,由触觉生发出来了第二处对立,这是表现在二女体质上的。虽然都是经验世界之外的对象,但是莲香为狐,是“活”体,李女为鬼,是“死”体,这自然会造成两种不同的触觉想象:桑生握李氏手时,感受到是“冷如冰”,而莲香则是“肌肤温和”,一冷一热,一死一生,亦是一种对照与平衡。

在诗文中,对偶依靠语词的对应和章法的排布展现自己的美学特色,而在小说中,对偶则表现在人物行动与情节推进中。

这种动态对偶首先表现在莲贤李妒的人物行动中。桑生认为莲、李二女在美貌上可称两绝,只多说了一句“但莲卿肌肤温和”[6]241,李女便敏感发觉,引出其偷窥莲香行为。她希望桑生与莲香断绝来往,其原因不仅是为了保护自己鬼的身份不被发现,也有小女儿家的拈酸吃醋在内。相比于李氏,莲香则贤良得多,她窥视李氏的动因是桑生的身体每况愈下,她希望桑生赶走的是鬼物,而并不是针对具体的李氏,当她见到李氏并知其非“素心”作恶后,便以姐妹相称,倾情相待。

其次,莲、李二人的“善行”与“恶举”构成了第二处动态对偶。莲香和李女身上分别带着善和恶的特质,需要注意,这里的善与恶并不是二者人格、品行的刻板对立,而是从不同行动主体间构成行动关系的角度上去理解的。对于桑生来说,他的病是由李氏反复带来,由莲香反复医好,李氏在这里就是“恶”的加害者,莲香就是“善”的帮助者。此外,莲香和李氏还有其他许多迥异之处,同样是被道破身份,莲香坦然处之,并未刻意隐瞒自己是狐,甚至据理力争,道出人不知节制危害要比狐更大的道理。而李氏则小心谨慎,再三嘱咐桑生不要告诉他人,身份被道破之时,恼羞成怒,逼迫桑生与莲香断绝交往。

通过对人物形象塑造和人物行动的分析,我们能初步证实,蒲松龄确实有意构建出两相对立的女性形象,刻意制造对照性的方法使二女形象更加鲜明。但是狐女和鬼女未必不具有形象共通之处。笔者认为,狐女和鬼女间更像是一体两面的关系,她们二人是蒲松龄对“情”的不同阐释。

莲香自言为西家妓女,但是在男女之事上,深知“设旦旦而伐之,人尤甚于狐者矣”[6]242的道理,求药侍病更突出贤惠本色。而李氏为李通判早夭亡女,却“夙夜必偕”、不知节制,更不合良家女子品行。这种在人物设定的“反差”不仅能显出内部的对立,而且具有参差的不谐之美。

首先是对莲香妓女身份的构建,开篇有一个“暖场”情节,即妓女自言为鬼来戏弄桑生,那么接下来有狐称妓女来陪伴桑生,也就不显得突兀了。按清代狐仙观念来说,狐经过修炼可以得道成仙[7]232,作者为妓女赋予贤惠的品格固然有不合理之处,但莲香求药侍病的贤惠,被狐观念中狐神通广大的一面磨去了几分,访三山求药的行为更显其“仙”的一面。并且,莲香历经三月访仙求药的过程被她自己一句话带过,作者也并未置更多笔墨描绘个中艰辛,却将情狐一面展现给了读者。李氏出场时,故事已经有妓女探门、莲香叩门的情节,若再赋予她妓女的身份,故事的讲述就容易陷入单调之中,李氏以倾慕风流的良家女子的形象出现便具有了合理性。她不知节制、不合品行的一面贯穿了她由鬼及人的过程,不似《牡丹亭》中“鬼可虚情,人须实礼”的杜丽娘,她复生后见到桑生的反应是“骤出,捉袂,欲从与俱归”[6]249,在其母大声呵斥后,才觉羞愧。将一个为情反理的青年女子展现在了读者面前。

蒲松龄的用意似乎是先给二女塑造出巨大的差异,再于其中编织一道情网,以情丝来弥合其中种种不谐之处,莲香、李氏身上,寄托着他对“情”之一字的思考。应该说,莲香之贤符合儒家宣扬的传统礼教的要求,她的形象是传统贤妻的形象。她深夜前来,发觉桑生神情萧索,就主动告辞,约定十日后相见。她又多次为桑生驱病,主动接纳李氏,这些行为都显现出她完全站在桑生的立场上(更准确地说是站在夫权立场上)待人处世,俨然一副贤内助的模样。李氏之情则是打破思想禁锢的情,从她慕生高雅,到委身于生,以至留鞋寄情,从这些举止中我们能见到热恋女子的柔情密意,而偷窥争美、拈酸吃醋的行为又能显现出青春少女的活泼可爱。在莲香和李氏的环绕下,桑生自然会先陷入由热至冷、由冷至热的循环中,再缓和二女关系,达到冷热平衡、阴阳调和的情状中。同时,二女之情又具有一致性,她们虽然从性格到身份差异巨大,却都是杜丽娘式的女子,出于对桑生的爱而由生至死,由死复生,宁愿为人相守也不愿为狐为鬼相知,她们都是情的化身,真挚而热烈。也正因如此,“蒲松龄对女子欲望的描写才显得开放而不淫秽,纯净本真而不粗俗。”[8]253

综上所述,莲香和李氏从人物形象到言行举止是对立的,但都是至情的化身,具有互补性。对于桑生来说,她们像是紧密缠绕的红白玫瑰,缺一不可。蒲松龄“绝世佳人,求一而难之,何遽得两哉”[6]855的双美理想,就是在对立、互补与统一中的对偶之美中实现的。

三、结构布局:双线穿插与犯中求避

“结构主义认为,故事是一个有机整体,其内部各部分互相依存和制约,并在结构中显示其价值。”[9]118如果说人物是叙事的核心,结构就是叙事的骨架。讨论《莲香》篇的对偶美学,就不能忽视这一篇的结构布局。毕竟,在文言小说中组织架构起如此漫长的篇幅,又能使故事不散漫拖沓、叙述有条不紊需要十分的功力。

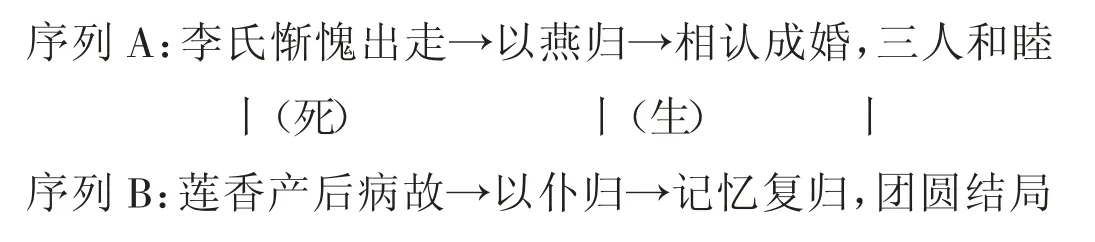

首先,《莲香》采用复线组织法。故事是由三部分构成的①亦有学者认为《莲香》是由四部分构成,如陆志栋:《立意与立眙——谈〈婴宁〉和〈莲香〉的艺术结构》,将莲李互疑、对质分成两部分,但由于双线交织非常明显,故笔者将其合一而论。:第一部分是两女互疑阶段,两女夜访桑生,互相猜疑,蒲松龄借桑生之口,布下“屏风”让莲李互窥,这种叙事方式埋下了种种误会,也让故事得以呈双线进行。第二部分是三人同爱阶段,二女相会,莲香治好了桑生的病,李氏道出自己的身世,莲李桑三人互通心意,过上了短暂却美好的生活,两条故事线也暂时复合为一。第三部分是死而复生阶段,存在李先莲后的时间差。李氏因知“世人有不害人之狐,断无不害人之鬼”[6]245的道理后自惭而去,故事线又从此分而为二,先叙李氏转生为燕儿一线,后叙莲香产后暴病而死、转世为人被桑家买入之事,最后以两女相认合葬前身的大团圆结局收束全文。这样的全局安排让故事跌宕起伏,以免单调之弊。

其次,《莲香》多处采用穿插笔法。复线叙事中,穿插笔法的运用往往能让叙述者更好掌控叙事节奏,使情节布局具有富于变化的节奏美。[10]1060一方面,蒲松龄注此写彼,写莲香却将聚焦落于李氏,写李氏偏要牵合莲香。在第一部分写李氏与桑生一线时,偏要插入一句“君情人为何久不至”“妾定不及”[6]241表现李氏对莲香的妒忌,写莲香与桑生一线时,偏要写出李氏是鬼物的身份,一来一往,使故事交织紧密,节奏得当。另一方面,穿插笔法也表现在戏语的运用上。戏语在文中起到了打通关节的作用。开篇以桑生与东邻生戏言“雄来利剑、雌者纳之”不惧鬼狐之语引起,方有妓女捉弄桑生的事件,如此,桑生才不疑莲香与李氏的身份。二女互疑的情节中也离不开戏言的组织。在李氏告知桑生自己尾随莲香发现她穴居于南山,桑生只以为她因妒生怨,并未相信。只是将这番话以“戏莲香”,引起了莲香的注意。莲香反复诘问之下,得知了李氏的存在,方疑李女为鬼。再如,莲香逼出李氏现身也是借戏言为之。她先是告诉桑生病已入膏肓,药石无救,引得桑生绝望之中欲毁鞋断情,莲香才知个中关节,引出李氏。这些戏语起到了“美缝剂”的作用,避免了复线结构中情节易散乱的弊端,将双线叙事勾连得更为紧密。此外,《莲香》构成了以鬼狐戏语起,以鬼狐戏语收束的闭环结构。故事的最后,狐鬼转生为人,合葬前生遗骨。正如但明伦的评语:“鬼狐若此,鬼狐何害?”[6]251至此,莲香与李氏从情感到形貌都与人别无二致,共嫁桑生。篇头“雌者纳之”的戏言亦落到实处,结构严整,秩序井然。

最后,蒲松龄在情节组织上有意犯中求避。前文提到,莲香和李氏在形象塑造上是对照关系,如果在双线叙事的设计中再设计大开大合,故事很可能散乱。而蒲松龄采用了犯中求避的手法,一面制造冲突,一面修剪枝蔓,让故事的展开合情合理。

按“犯”是古典叙事批评的常用术语,指故事中有大量相似的事件。在《莲香》中,“犯”叙事主要表现在以双线方式展开的第一部分与第三部分中。相似事件的组织安排,使二女互疑的单元构成了“并列式复合序列”,一方面是莲香考虑桑生身体,希望他不再与鬼女缱绻;另一方面是李氏既怕暴露身份,又吃醋生气,希望桑生与莲香断绝往来,构成双方行动的事件序列具有并列关系。其叙事序列如下:

这两条线的内容相似,组织上相互勾连,每有一出,必有一对,正符合“对偶美学”的叙述结构。这种组织方式能让叙事者兼顾双方,不至于厚此薄彼,与“双美”理念亦是一脉相承的。

至于如何在同中求异,蒲松龄选择通过功能性物象将故事盘活。一般认为,功能性物象在小说的叙事、结构与情节等层面上起贯穿性连缀作用。[11]119-128可以看到,此篇中有一贯穿李氏行动线索的物象——绣鞋。作为女性的私密物,绣鞋一般不轻易示人。在《莲香》中,李氏与桑生一夜欢好后,赠下体所着绣鞋以慰思慕之情。绣鞋除了承担定情信物的功用外,还是人物出场的媒介。[12]63-68作为亡者装殓之物的绣鞋亦是李氏身为“鬼”的象征,这也是轻抚绣鞋而李氏至的缘由。绣鞋串联起李氏与桑生的爱情,促使李氏与莲香相见,是李氏恢复前世之貌的灵物,亦是桑生与李氏重聚的凭证。至于莲香一线,蒲松龄则以莲香帮助者的功能为主线,她多次劝慰桑生、医治桑生、为桑生燕儿布置婚房的行为推动着剧情的前进。插叙和倒叙的运用也令叙述不显单调。如此之“避”法,使得两线交织排布,各具特色,脉络清晰,尽显对偶声色。

蒲松龄采用的另一“避”法,是对叙述节奏的灵活把控和叙述顺序的精妙安排,具体表现在二女由狐鬼化人的情节中。从无鬼不害人的道理,到莲香与桑生多次的挽留,叙述者用大量篇幅为李氏的出走做铺垫。在李氏离去后又骤然切入张家的故事,读者还未从李氏离去的遗憾中走出,叙述又被推至下一环节,一波未平,一波骤起,李氏便以燕儿之躯“似曾相似燕归来”。至于莲香由狐化人一线,叙述者十分节省笔墨,将莲香全部心理活动以一句“默默有所思”带过,直写产后病亡、转生重逢的情节,行文简明。这种张弛有度的写法能有效地避免呆笔,也在结构形式上避免雷同,而笔力文思幽深之处尽显纸上:

总而言之,《莲香》故事框架是在双线交织中搭建起来的对偶结构,而穿插笔法又将一个个事件紧密勾连在一起,使双线趋于统一。而犯中求避之法的运用,又将情节的重复合理化,不显繁乱冗杂,反使对偶更加完满,布局更加严整。

四、理想境界:从双美到共美

前文提到,《聊斋志异》许多篇什都蕴含着对立统一的辩证思维,《莲香》也不例外,主要表现在其独特的“双美”艺术特质中。

“双美”的人物设置,本来就是古典小说的套路,无论文言,还是白话,不管长篇,抑或短篇,“双美”主人公在在皆是。具体到《聊斋志异》,有许多男主人公同时与两个女子产生情感纠葛的故事,但其中大部分篇什的人物设置都是一主一配,如《娇娜》中的娇娜和松娘、《陈云栖》中的陈云栖和盛云眠。仅《莲香》《小谢》《荷花三娘子》《阿绣》《巧娘》《青梅》《香玉》中的双女性格鲜活,在故事中拥有相同的“戏份”,她们往往性格迥异,或温柔小意,或贤淑大方,为书生排忧解惑。诚然,这些作品文思精妙,均为佳作,但就其中“对偶”来说,无一篇出《莲香》右者。毕竟“双美”与“对偶”不是一回事,前者为后者提供了一种显性结构的可能,却不会必然地导出后者。

在双美类型故事的多次出现中,我们能见出蒲松龄反复推敲的努力。

按学界谈《聊斋志异》双美观时,大多会提到《小谢》一篇,其中蒲松龄借异史氏之口说出的“绝世佳人,求一而难之,何遽得两哉!”便是双美情结的体现。《小谢》篇中,秋容与小谢最初情同姐妹,夜访陶生只欲戏弄他,此时二女之间和乐无比。而后因被陶生浩然正气打动,二女寄情于陶生,争风吃醋。自此,双恋平衡被打破,时而有秋容“泪痕如线”,时而有小谢“衿袖淋浪,痛不可解”。[6]850,853即便叙述者为其开脱,有“二女以遭难故,妒念全消”之言,但二人投生为人却争先恐后,丝毫不见昔日姐妹之情。故事的结局,虽然陶生坐拥双美,但这仅限于表层的双美,二女不和相妒的情况依旧存在,绝非对偶,实为分立。

在一妻一友的“双美”设置中,比较具有代表性的是《香玉》一篇。黄生与牡丹妖香玉相恋,香玉本体被偷掘枯萎后,绛雪以义姊身份承担起陪伴黄生的义务。绛雪与黄生之间并非爱情。黄生对绛雪的求爱更多是寒夜难眠中排遣寂寞之举,与情爱无关。绛雪多次拒绝黄生欢好的请求,坚定地以“友”的身份厘清与黄生的关系。篇末“白牡丹亦惟悴死。无何,耐冬亦死”[6]1695点明了其中关节,绛雪之死是紧接香玉之死的,她“代妻”之行建立在对香玉之爱的基础上,建立在爱屋及乌的身份认同上。这种两女相知而本质均为单相思的结构亦不能称之为“对偶”。

回看《莲香》篇,在设定之中我们似乎能看到《小谢》与《香玉》的影子,而《莲香》篇的高级之处便在于它超脱“双美”的局限而达到“共美”的高度,完成了化“二”为“一”的转变。

首先,共美理想表现在“双恋结构”中。二女与桑生互珍互爱为一恋,莲香与李氏之间超越生死的知己之情为另一恋。这是两组“对偶”关系。三人相恋的过程虽未脱佳人自荐枕席的窠臼,却是于生死之间迸发的相知之情。莲香、李氏、桑生的关系构成了男女之间情感自足的“第三叙事空间”[8]125,而莲、李二女之间跨越两世而愈加深厚的情感,更表现了蒲松龄对女性友谊的重新认识以及对双美关系的重新思考。此外,从莲香与李氏双双转生为人情节设计中,我们能见出蒲松龄对双美架构的又一努力。从蒲松龄的经验与理念出发,狐与鬼确有高下,首先本篇篇名定为《莲香》,并且李氏转生为人前仅有姓无名均体现出鬼不如狐的理念。[13]75-85而叙述者一边数次借莲香之口阐明世间无不害人之鬼的道理,一边将李氏塑造的活泼灵动、单纯善良,可见叙述者的目光落点并不在于莲、李狐鬼的身份,而在于她们至情的一面。作者先后让莲、李托生为人,除了让她们能与桑生长相厮守之外,更多的希望她们之间脱离“高下之分”,达到平等和谐的状态。

其次,共美理想表现在中心人物的转移。学界讨论双美观念时往往聚焦于围绕男主人公搭建起来的双美结构,而忽视了双美彼此的关联。笔者以为,《莲香》中虽然莲、李二女的行动围绕桑生展开,但桑生并不是《莲香》的中心人物。反之,他是故事中的配角,发挥着“对称轴”的功能,李氏和莲香形象通过他得以建构起来。莲香贤淑的一面与李氏青春的一面都是在与桑生的交往中展现的,但是当情节推进到莲香与李氏化解矛盾以及由狐鬼化人的时候,桑生形象尤显单薄,而莲、李的形象更为立体,故事重心也逐渐由桑生向二女转移。李因莲愧,莲因李变,看似成就了桑生,实际成就了对方。这其中蕴含的共美思想,是她们相互成就、自我超越的体现。

最后,共美理想表现在双美之间的情感沟通中。笔者认为,作者在构思中有意将笔墨倾注在莲香与李氏之间的情感流动之中。在莲香救活桑生后,李氏“每夕必至,给奉殷勤,事莲如姊”,而莲香也十分喜爱李氏,常留其共寝,甚至直言“妾见尤怜,何况男子”,她们化干戈为玉帛后的情感真挚动人。[6]247桑生娶转世归来的燕儿时,张家得知莲香的存在后十分不愉,燕儿极力恳求方许。桑生家贫,是莲香用法术布置婚房,圆其体面。莲香产子暴病,临终托孤,燕儿不仅视如己出,还常带狐儿祭拜先母,“每清明,必抱儿哭诸其墓”。[6]250在购妾之时,亦是燕儿一眼识得韦家女为莲香转世,此时距莲香亡故已十四年,而燕儿却能一眼认出,足以见其中深切的思念之情。篇末,二女合葬前世遗骨,慕名来参加典礼的竟有数百人。对此,朱祎的评价是非常中肯的,“这样隆重盛大的场面准确地说不是献给桑生的,也不是献给爱情的,而是献给二女离奇感人的知己之情的。”[14]20-22这种情感的维系使二人的关系不断拉近,在灵魂深处产生共鸣。

可以发现,与众多“双美在怀”的故事不同,《莲香》的“共美”设计是对传统“二女共事一夫”类型故事的超越,将针锋相对的女性关系升华到至情知己的高度,也是由二者的分立回归统一的过程。由双到对,由对到一,将对偶之美呈现得淋漓尽致。

综上,基于浦安迪的“对偶美学”理论,本文从《莲香》的独特性入手,具体分析其人物形象塑造、结构布局以及理念意蕴。一来,这个故事从设定上超出了男女情爱的固定模式。二来,从注此写彼、首尾呼应、功能性物品设置等叙述技巧的应用实践中,我们能看出蒲松龄在《聊斋志异》中创新叙事艺术的努力。

研究《莲香》篇的对偶之美,一方面扩大了对偶美学的应用范围,证明了在文言小说中谈对偶美学绝非空疏之言,为对偶思维在文言小说的应用提供了新的可能性。另一方面,对《莲香》中莲香与李氏“美美与共”羁绊的发现,有利于我们对蒲松龄女性观的重新深入理解,或将学界对“双美观”的认知提高到新的层次。