苏锡常都市圈职教高地建设的实践成效、 现实挑战与应对方略

2024-01-23徐文峰沈琳

徐文峰 沈琳

摘 要:苏锡常都市圈具备开展部省职教改革的实践基础。在利好政策环境下,职教区域一体化发展整体行动自觉得到激发,职教参与主体多元,协同成效明显,职教体系创新贯通,院校标杆态势彰显。但对照现代职业教育体系建设要求,仍面临职教高地改革探索回应政策导向有待增强、职教一体化态势有待整合聚力凝推、财政撬动和考核机制有待健全等现实挑战。为此,苏锡常都市圈要立足提升区域经济发展能级等目标,强化问题导向、目标导向和成效导向,从宏观层面优化政策实践取向、完善考核机制;从中观层面锚定优化高地建设目标、构建多元主体;从微观层面推动职业院校对标找遵循、主动提档升级,协力打造职教高地发展新样态。

关键词:苏锡常都市圈;职教高地;实践成效;现实挑战;应对方略

基金项目:江苏省教育科学“十四五”规划2023年度课题“城市群职业教育适应性及其提升策略研究——以苏锡常都市圈为例”(项目编号:11830400123001);2022年常州工程职业技术学院科研项目“苏锡常都市圈高职教育与区域经济发展适应性研究”(项目编号:11130300122011);2022年江苏省高校哲学社会科学研究项目“城市群职业教育高质量发展的苏锡常模式研究”(项目编号:11130100122034)

作者简介:徐文峰,男,常州工程职业技术学院执纪审查处助理研究员,主要研究方向为教育管理;沈琳,女,常州工程职业技术学院通识部副研究员,主要研究方向为教育管理。

中图分类号:G718文献标识码:A文章编号:1674-7747(2023)12-0053-08

2020年9月,教育部、江苏省人民政府联合颁布《关于整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板的实施意见》(以下简称《实施意见》)[1],将苏锡常都市圈列为首个部省创建职教发展高地城市群试点,旨在推进该区域先行先试,成为东部地区职业教育“提质培优”改革目标的先行者。2022年10月,《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》明确提出,要鼓励支持省(自治区、直辖市)和重点行业结合自身特点和优势,在现代职业教育体系建设改革上先试先行、率先突破、示范引领,形成制度供给充分、条件保障有力、产教深度融合的良好生态,建立现代职业教育体系建设部省协同推进机制[2]。苏锡常都市圈具备职业教育高质量发展探路的实践基础。鉴于此,本研究通过苏锡常相关衍生政策和职校数据文本分析及职教人士访谈等,试图呈现都市圈职教高地建设的实施成效,深入分析打造“升级版”职教高地的现实挑战,以期为省域现代职业教育体系发展新模式探索提供优化策略,为党的二十大提出的“优化职业教育类型地位”这一职业教育发展方向探路。

一、苏锡常都市圈职教高地建设的实践成效

在部省共建职教高地政策红利下,苏锡常职教全领域、多层面、多层次、多主体发力,构筑成一张省部高位推进谋划、地方政府主动作为、职业院校高度响应、社会力量协同聚力的多元主体参与共赢的行动者网络。

(一)职教一体化发展整体行动自觉得到激发

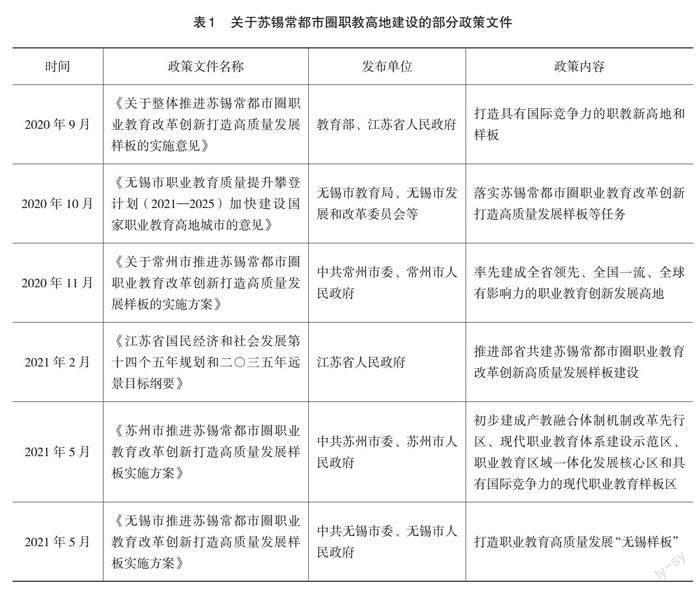

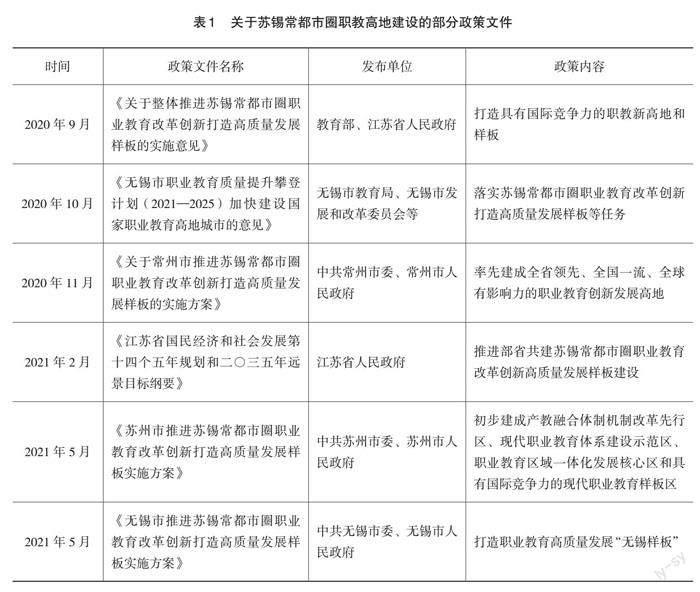

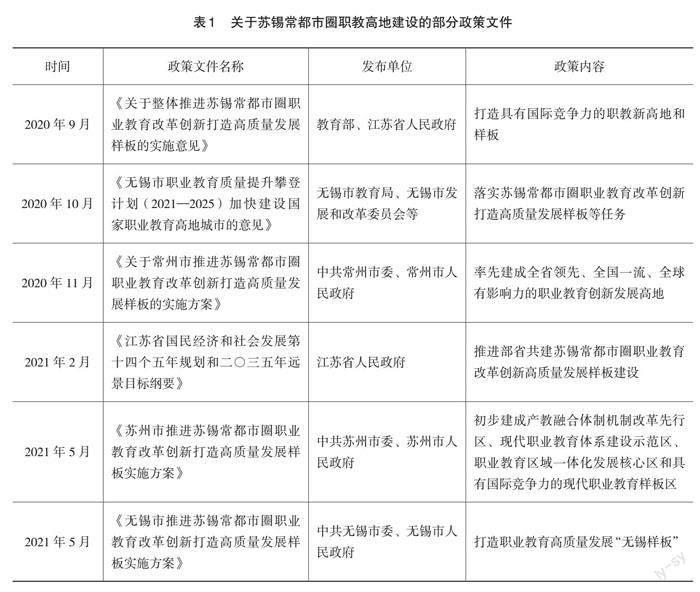

从组织维度看,《实施意见》发布后,部省高位协调,江苏省发改委、省教育厅等省级行政部门组建整体推进体系,定期会商,专班推进。从政策维度看,受《实施意见》发布等驱动,都市圈职教高地相关政策多点开花,发展样板任务位居江苏省“十四五”规划中现代化教育强省建设重点工程,被列入苏锡常三市“十四五”规划麾下目标,地级市政策的明确导向凸显层层递进和细化落实的趋势(见表1)。

本研究梳理了近三年来关于苏锡常都市圈职教高地的重要政策,其具有以下三个特点:一是江苏省和苏锡常等地“十四五”规划等重大政策均包含有针对性地推进都市圈职教改革的“专门”内容;二是苏锡常政府均制定了《实施意见》配套实施方案;三是江苏省和苏锡常政府均在“十四五”教育专项规划中书以特定篇幅强调,地方职能部门供给专项政策予以支持,形成政策“组合拳”效应。这些反映执政意志的政策鲜明凸显了都市圈职教联动发展意识的增强及整体行动自觉的有效激发。

政策叠加使都市圈职教改革呈现出良好发展态势。苏锡常都市圈招生实践一体化也突破了地缘限制。近两年,江苏省联合上海市、浙江省开展长三角示范区跨省招生试点,协调苏州市“3+3”及五年制专业面向上海市和浙江省招生175人。2022年,江苏省启动苏锡常都市圈中等职业学校试点统一招生,共投放计划622个。作为职教主体的各职业院校主动作为,34所高职院校和1所本科院校积极参与《实施意见》10大标杆建设,多向度打造区域职教共同体的实践探索得以进一步延伸。如2021年无锡职业技术学院牵头50家成員单位成立苏锡常都市圈职业教育党建联盟,推动了资源整合和共建共享。

(二)职教参与主体多元协同成效明显

来自德国、瑞士等欧洲职业教育强国的实践经验表明,多元协同的职业教育主体是职教事业取得成功的关键所在。近两年,苏锡常政府促进职教为城市发展赋能,与区域产业合力,多元育人一体化发展动能汇聚,地区职教特色渐显。2021年,常州市入选了国家产教融合试点城市,“城市职教中心”“高等职业教育集约化发展”“职业教育特色小镇”三类发展模式得到了进一步强化。苏州市构建了“四位一体”产教融合机制,建成盛泽丝绸纺织等千亿级产业产教融合联合体,入围省级产教融合型试点企业数居江苏省第一,正式发布双元制职业教育系列标准3项,其中1项成为全国首个双元制职业教育领域的省级地方标准。无锡市深化“产教融合型企业”认证制度,打造了无锡(藕塘)职教园职业教育标杆示范园,建成了江苏省高职院校唯一一所由政府主导建设的现代产业学院——无锡集成电路产业学院。

当前,苏锡常都市圈的行业企业呈融入育人主体角色趋向。2021年,苏锡常职业院校与企业联手共建的5个职业教育集团入选了全国示范性职业教育集团(联盟)培育单位,占据江苏省入选总量的42%。2022年,苏锡常13个职业院校牵头建设的职教集团获评江苏省示范性职业教育集团(联盟)培育单位,占江苏省总量的43%。在江苏省职业教育校企合作示范组合培育项目遴选中,苏锡常职业院校与企业合作的33个项目入选。

(三)职教体系创新贯通标杆态势初步彰显

两年多来,在《实施意见》引领下,苏锡常职教纵向贯通体系一体化构建探索颇有成效。2021年,苏锡常都市圈实施“中职高职3+3”“中职本科3+4”“高职本科3+2”“高职本科4+0”贯通培养项目431个[3],2022年获批贯通培养项目413个。部分地区也有创新之举,2021年常州推动5所高职院校与5所中职学校“一对一”结对,2023年试点教育领域实施“揭榜挂帅”制,改革了中高职结对融合发展管理的方式。

苏锡常职教标杆效应外溢,职教发展呈现出向“高峰”攀登之势。2023年,中国特色高水平高职学校和专業建设计划中期绩效评价结果公布,苏锡常7个“双高”建设单位等级为优,提质培优目标进展态势明显。区域中职业院校参与的57个项目进入了2022年职业教育国家级教学成果奖推荐公示目录,3所高职成为首批国家级职业教育“双师型”教师培训基地。在首届全国教材建设奖(职业教育与继续教育类)评选中,无锡职业技术学院获特等奖,苏锡常高职院校获一等奖数量占全省37.5%。2022年,江苏省中国特色高水平高职学校建设单位、建设培育名单公布,苏锡常入选的高职院校占江苏省的半壁江山。2022年,在江苏省优秀中等职业学校建设单位遴选中,苏锡常中职入选13个,占43%。据相关统计数据显示,截至2021年,苏锡常高技能人才总量为162万人,平均每万名劳动者高技能人才达1 163人。

二、苏锡常都市圈职教高地建设的现实挑战

对照国家加快构建高质量职业教育体系等重大部署和战略目标,以及区域经济发展能级的现实需求,苏锡常都市圈建设“升级版”职教高地依然面临着诸多现实挑战。

(一)职教高地改革探索回应政策导向有待增强

1.职教改革制度组合网络有待织密。苏锡常职教高地建设主要政策落实协调主体是省级教育部门,协调对象纵涉各省级行政单位和职业院校,横跨三地行政市,政策制定和推进中存在多维壁垒,其行政效能囿于层层落实有所式微,呈“力有不逮”之势。优势资源共享互补平台建设不力,跨区域合作的突出实践和成果有待扩充,城市群为单元的区域一体化程度有待纵深推进。2022年启动的江西省推进职业教育综合改革试点,一年中全省42个部门、11个设区市联动发力,调整了8个领域的原有政策,探索形成28项制度创新成果,其中6项具有全国首创性;山东省11部门联合制定“土地+金融+财政+信用”产教融合10条激励措施,8部门联合确定10项激励企业政策,山东省教育厅出台职教高地建设“一揽子”24个政策。与上述制度供给较为充足的组合行动相比,苏锡常职教改革步伐回应政策目标导向不够,实践和成效回应期盼不足。

2.职业院校关键指标有待提升。苏锡常区域内存在职教发展不平衡不充分的问题,办学水平参差不齐,职院关键指标在国内职教领域缺乏强劲竞争力,改革发展内驱力亟待整体激发。根据教育部发布的《高等职业学校办学条件重点监测指标》和“双师型”指标,本研究对区域内8所“双高计划”建设单位部分办学指标进行了提取比对(见表2)。通过分析比较,苏锡常“双高计划”建设单位六项指标平均值依次为14.94、82.64%、21 766.62、17.92、79.30、83.34%。其中,办学指标绝大部分都超过了国标,但“双师型”这一核心指标仅有2所院校达90%。而且横向对比深圳职业技术大学等职教“领头羊”,“双高计划”建设单位依然存在较大的指标优化空间。

3.职教标准范式体系亟待完善。当前,虽然苏锡常都市圈专业教学标准建设达成了全覆盖,但影响力能级有限;学习成果认定标准处于研制中,试点尚未启动;职校办学标准、课程标准、双师标准和实训标准等未能集势成群,需持续深耕。这些都制约着其现代职教体系的整体形塑。

(二)职教一体化建设态势有待聚力凝推

1.职教一体化“立交桥”有待畅通。2022年,教育部提出了“着力推进中高本技术技能人才贯通培养”的要求[4]。虽然苏锡常一体化人才培养实践已开展多年,但纵向贯通通道尚存在一体化体系设计未完全畅通、政策支持力度不足等“堵点”。如:中高本一体化各阶段人才培养标准和规范未完善,人才培养未能做到有据可循、有规可依,培养成效缺乏权威标准考核;在高本衔接中,职业院校一头热、“赔本卖吆喝”,仅靠双方自行约定职责和经济权益分配难以维系,贯通培养共同利益触发机制缺乏;职教本科层次试点、专业硕士建设推进迟缓。在横向融通方面,院校之间集聚资源促成高层次高质量合作项目不多,常州智慧校园全国样板等项目辐射普及力度有待强化,集群效应未能充分释放。

2.校企合作创新机制有待凝推。近年来,虽然苏锡常都市圈开展了政府主导建设现代产业学院等探路,但校企合作命运共同体互融共生探索机制有待创新,高质量产教融合体数量亟待突破,如千亿级产业产教融合联合体,仅苏州市建成了7个。而横向比较可见,建设国家职业教育改革市域试点的深圳率先在全国探索了“政府出补贴、企业出场地、校企共建共享”建设模式,建成职教产教融合实训基地219个,其中“六个共同”产教深度融合模式获国家发改委发文推广,均值得参考和借鉴。

3.社会力量参与职教动能不足。作为长三角经济活跃地带,苏锡常职教各类应然办学主体未得以激活,政、校、行、企联动机制创新不足,职教供给侧与产业需求侧的互动匹配度有待提升。相对而言,国内部分区域改革步伐较大。山东省印发颁布全国首个混合所有制办学政策,40余个混改项目齐发力,拉动社会投资近百亿元。江西省出台的《关于推进职业院校混合所有制办学的指导意见(试行)》提出,要建成一批混合所有制产业学院。浙江温台采用PPP融资模式推进职业院校建设,推动龙头企业瑞立集团独资举办学校,探索引入民办教育机构托管公办职业院校等“公私合营、共同管理、利益共享、风险同担”办学新模式。相较而言,苏锡常社会力量举办、参与职教改革的顶层设计缺位待补,社会力量办学的深层次体制机制禁锢有待解除,潜在动能有待释放。

(三)行之有效的财政撬动和考核机制有待健全

1.财政投入相对不足。《实施意见》提出,设立苏锡常都市圈职业教育建设专项经费。江苏省共协调4.35亿元进行支持[3]。无锡市设立2 000万元职业教育高地建设专项经费。常州市投入2亿元将常州科教城公共实训基地进行升级,苏州市设立职业教育内涵建设专项资金,近三年预算安排5 776.74万元,投入近9 000万元实施“领航计划”[5]。深圳职业教育创新发展高地建设期预计投入260多亿元,江西省一年中撬动职教投入120.99亿元,山东省下达10亿元助力建设职教高地,为“双高计划”建设学校拨付3亿元,要求各市和举办单位落实15.458億元建设资金。相对而言,苏锡常职教高地财政倾斜力度有待精准化,其运用财政杠杆撬动社会资本的效能有待凸显。

2.督促考核机制有待完善。在督促机制上,苏锡常都市圈每年通过工作座谈会、汇报会来推进,但定期向社会公开进展的反馈机制缺乏效力执行,终期考核未能及时实现政策兑现,统筹协调合力囿于各种现实原因难以发挥应有成效。与之相比,江西省创新“省委教育工作领导小组会议和省职业教育工作联席会议推进机制、省级领导协调调度机制、工作专班与教育部、试点省份和所辖设区市联系的对接机制、职业教育改革发展奖励机制”等系列工作机制,开发数字化管理平台,将其列入省政府督导事项,成效颇显。概言之,督促推进力度的不足和考核机制的不完善影响了苏锡常职教参与者的应有作为和大有可为,削弱了多方协同的合力效应。

三、苏锡常都市圈职教高地建设的应对方略

当前,山东省已启动了职教高地“升级版”建设。借鉴山东省的成功经验,苏锡常都市圈应立足提升区域经济发展能级、建设职教高峰等目标,坚持问题导向、目标导向和成效导向,从宏观、中观和微观三个层面推进新一轮的职教高地建设行动。

(一)优化政策实践取向,完善考核机制

1.提高政策实施效能。政策是行动的导向。公共政策理论认为:“政策是对目标的系统追求。”[6]区域一体化是增强职业教育适应性的成效表征。在推进苏锡常都市圈职教高地建设中,江苏省要在决策指向、政策布局和实施路径上进行重新审视,优化一体化政策实践价值取向。在政策制定立意上,苏锡常都市圈职教高地建设应注重一体化设计,凸显区域固化自有特色,即应贴合苏锡常三市实际,注重其资源需求与发展诉求的差异性,适当彰显资源投入的公平价值取向,有的放矢地运用政策、财政等杠杆协助推进三市职教特色的进一步凝练。在政策实施主体上,苏锡常三市要增强统筹力度,协调优化府际关系,厘清各级各层共建方职责,明确目标任务清单,明晰时间节点,以免产生实践偏误。在政策实施中,苏锡常三市应突出政府有形之手的调控优势,突破信息、资源壁垒,从纵向和横向维度强化职教共同体联结。

2.加大财政支持力度。公共政策理论认为,资金与经费影响着公共政策的各个环节,影响公共政策的落实与成效。经费对政策的影响从政策酝酿期开始,甚至在政策终结后仍会“余波荡漾”;没有资金,计划、协调和运用都将是空话。[7]江苏省要在省级层面设立职教高地财政专项,专款专用,充分发挥资金杠杆的撬动效应,“拉动”地方政府配比。此外,省级政府层面亦可结合建设目标,争取中央专项资金的支持。在财政调拨上,财政部门应突出支持有梗阻的重点项目,如以专款激励、引导职教本科建设进展,明确一体化项目参与方利益占比,增强社会力量参与职教发展的吸引力,构建多方参与共建的利益联结机制。

3.用好机制“指挥棒”。职教高地建设目标未能高效达成,究其根源,在于相关的工作机制如定期协商、绩效评价、信息公开、现场办公、监督评估等没有建立起来[8]。因此,推进苏锡常都市圈职教高地建设有必要构建以下四种机制。一是论证机制。苏锡常三市应成立都市圈职教高地智库,对建设指标全面评估,优化指标设置,突出重点任务权重,增强指标牵引性,严把指标数量和质量关。二是定期磋商机制。部省、省级政府和地方政府、省级职能部门之间、省教育厅和职业院校、地方政府和职业院校应建立五层磋商机制。三是督促诊改机制。省级政府应组建工作督查小组,搭建区域数据平台,定期督查,客观评价建设成效,精准反馈,形成阶段性诊断评估报告,并督促各主体及时优化方案和指标,调整行动方向,形成计划、执行、检查、修正的PDCA闭环工作诊改机制,实现用科学的指标体系衡量“有没有落实”,用鲜明的结果导向衡量“落实到什么程度”,用综合的分析研判衡量“落实的效果如何”。四是外在监督机制。苏锡常三市应定期通过媒体通气会、发布质量年报等向社会公布建设进展,发挥社会监督的外在约束功能。

(二)锚定高地建设目标,协同多元主体

1.深化落实“一市一策”。地方政府要把职教改革融入重点产业发展行动计划和年度考核目标,依托产业布局,发挥资源禀赋,优化要素匹配,推动职业教育与产业园区共建、与行业结盟、与企业结对,构筑协同创新“强磁场”,深化错位发展的“一市一策”职教特色。如常州市助推职教改革与国家产教融合试点城市建设同向同行,苏州市发挥千亿级产教融合体地标性集群辐射效应,无锡市聚力畅通职教衔接通道,共同助推苏锡常职教“蝶变”。

2.创新职教发展范式。江苏省“十四五”规划明确要强化产教融合和校企合作,打造校企(园)共商共建共享的责任共同体。在信息化建设上,苏锡常三市要借助数字化引擎,融通融汇产业、职教大数据,搭建区域职教资源共享平台、校企综合数据共享平台等职教“数字大脑”,矫正职教专业、人力、科研等资源配置不适状态,促进产业需求侧和职教供给侧要素资源的双向贯通;在产教融合推进中,苏锡常三市要聚焦重点产业领域,借力现有职教园区和开发区,深化建设市域产教联合体和跨区域行业产教融合共同体;在创新制度供给上,苏锡常三市要探索建立真金白银的企业利润替代补偿机制,完善将合作成效作为企业和职校评优评先、项目资助重要依据的相关制度,激发其参与职教改革的内生动力;在明晰产权边界上,苏锡常三市要试点开展股份制、混合所有制改革项目,清除妨碍政策,把握界限,从法律、经济和产权等方面明确企业权益,鼓励社会力量深度参与举办职业教育。

(三)推動职业院校对标找遵循,主动提档升级

《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》开宗明义地提出,要提升职业学校关键办学能力[2]。苏锡常职业院校要主动对标国际国内先进找遵循,通过统筹提升“四力”达到提升关键办学能力的目标。一是提升内涵发展能力。职业院校应以区域产业创新集群发展为驱动,依托产业端数据,根据人才岗位匹配指标及产业波动,打造链接产业融合集群发展的地标专业集群,缩短职业教育转化为生产力的时间和资金成本;联合头部企业共建新课程开发中心,聚焦新行业、新职业、新专业和新课程四位一体的标准体系建设,聚力课程标准输出,实现职教标准执行向职教标准供给转变;加大对国内外优质职业教育资源的汇聚吸收,促进更多区域高质量合作项目,提升职教跨区域协同育人水平。二是提升“数字化+”能力。数字化是中国式职业教育现代化的重要指征。职业院校要突破思想藩篱,将其作为实现提质培优的关键增量,瞄准“数字化+”,在线上教学资源库、在线开放课程、数字化课堂、新形态教材等智慧校园建设上发力,开发“数字化+”职教课程设置、教学实施和评价的高质量地方性标准,加快职教智慧教育引领性研究成果生成和转化。三是提升社会服务能力。职业院校要借助政府引才计划“加速器”,形成政策叠加赋能的职教师资引培体系,探索校企协同、体系贯通、引育并举的师资实践能力提升路径,建成分级规范管理、动态复核调整的“双师双能型”职教师资队伍,提高服务社会的核心能力;深度对接《“十四五”国家职业技能培训规划》,根植城市产业转型升级和乡村振兴战略,把握社会技能培训需求,依托专业与政行企打造产教融合培训平台,联合开展高水平技术研发转化,建设“新技术新技能培训中心”“社区学习中心”等,提供高品质的项目化、颗粒化、个性化等菜单式培训课程,推广高质量技能微证书,助力技能型社会建设。四是提升治理能力。职业院校要积极应对产业链、创新链、教育链的重构挑战,对接区域所向、产业所需,发挥院校所能,着力推进“放管服”,积极探索现代产业学院等校企合作新模式,构建多主体沉浸式参与的多元治理结构;完善职业院校内部质量保证、专项督导评估、第三方评价的“三位一体”人才培养质量立体式测评体系,推进职业院校治理能力现代化,回应社会对职业教育的增值诉求,让职业教育从“大有可为”的社会期盼发展成为“大有作为”的社会实践行动。

参考文献:

[1]教育部,江苏省人民政府.教育部 江苏省人民政府关于整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板的实施意见[EB/OL].(2020-09-16)[2023-10-30].http://www.moe.gov.cn/s78/A07/zcs_ztzl/bsgjfzgd/zcfb/202011/t20201104_498167.html.

[2]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化现代职业教育体系建设改革的意见[EB/OL].(2022-12-21)[2023-10-30].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_ 1778/202212/t20221222_1035691.html.

[3]周彩丽.打造职业教育高质量发展样板——专访江苏省教育厅厅长葛道凯[J].教育家,2021(12):14-15.

[4]教育部.教育部对十三届全国人大五次会议第3414号建议的答复[EB/OL].(2022-08-08)[2023-10-30].http://www. moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_zcs/202209/t20220920_ 663290.html.

[5]江苏省财政厅.苏州市财政局积极助推职业教育高质量发展[EB/OL].(2022-11-25)[2023-10-30].http://czt.jiangsu. gov.cn/art/2022/11/25/art_77300_10680725.html.

[6] H.K.科尔巴奇.政策[M].张毅,韩志明,译.长春:吉林人民出版社,2005:6.

[7]拉雷·N·格斯顿.公共政策的制定——程序和原理[M]. 朱子文,译.重庆:重庆大学出版社,2001:115.

[8]徐吉洪.回顾与前瞻:我国地方高校省部共建政策的演进与完善[J].黑龙江高教研究,2020(9):24-27.

[责任编辑 秦 涛]

The Practical Achievements, Realistic Challenges and Countermeasures of Vocational Education Highland Construction in Suzhou Wuxi

Changzhou Metropolitan Area

XU Wenfeng, SHEN Lin

Abstract: The Suzhou Wuxi Changzhou metropolitan area has the practical basis to carry out the reform of vocational education at the ministerial and provincial levels. Under the favorable policy environment, the overall action of the regional integration of vocational education has been consciously stimulated, the main participants of vocational education are diverse, and the synergy effect is obvious, the vocational education system is innovative and coherent, and the benchmarking situation of colleges and universities is obvious. However, compared to the requirements of modern vocational education system construction, there are still practical challenges to be faced, such as the need to enhance policy guidance in exploring and responding to the reform of vocational education highlands, the need to integrate and consolidate the trend of vocational education integration, and the need to improve financial leverage and assessment mechanisms. To achieve this, we should focus on improving the level of regional economic development, strengthening problem orientation, goal orientation, and effectiveness orientation, optimizing policy practice orientation from a macro level, and improving assessment mechanisms; we should anchor and optimize the construction goals of highlands at the meso level, and construct diverse entities; at the micro level, we will promote vocational colleges to follow the standards, actively upgrade level, and work together to create a new development pattern of vocational education highlands in the Suzhou Wuxi Changzhou metropolitan area.

Key words: Suzhou Wuxi Changzhou metropolitan area; vocational education highland; practical effectiveness; realistic challenges; countermeasures