苏文:一代文宗的确立

2024-01-22

苏轼的文章比他的诗、词出名更早,其成就和声誉也比苏诗、苏词更大。

宋仁宗嘉祐二年(1057),苏轼与苏辙参加了当年由欧阳修担任主考官的礼部省试,在第二场的“刑赏忠厚之至论”试论考试中,才思敏捷的苏轼写出了一篇文字平易流畅、论点温和雅致的好文章,他提出刑赏的宗旨是“待天下以君子长者之道”,宁赏不宁罚,以免丧失道义民心。

当时身为主考官的欧阳修在看到苏轼的文章后兴奋地对好友梅尧臣说:“读苏轼之书,不觉汗出,快哉!老夫当避路,放他出一头地也。”(邵博《闻见后录》)表示自己应当为苏轼让路,令苏轼有机会尽情施展自己的才能。朱弁的《曲洧旧闻》中还记录了一段欧阳修对儿子欧阳棐谈论苏轼文章的对话,说30 年后,世人不会记得曾经的欧阳修,只会记得苏轼,俨然已将苏轼视为未来的文坛盟主。

在贬谪黄州、惠州、儋州期间,苏轼的散文创作尤其是随笔小品文达到了一个创作高峰。謫居贬所的苏轼在人生低谷期实现了生命境界的超越,变得更加乐观豁达,他这一时期的文章,往往信手拈来、不加藻饰,融议论、叙事、抒情于一体,阐发出深刻的哲理。如他在《前赤壁赋》中发出“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎”的感慨,通过宏观视角,借助乐观心态,消解了人生与自然的两极界限。无论是黄州时期的《承天寺夜游记》,惠州时期的《记游松风亭》,儋州时期的《书上元夜游》,都体现出苏轼物我两忘的心性追求。

广备众体,出奇无穷

苏轼的文宗地位,首先体现在文体齐备、数量丰富上。

今存苏轼散文数量超过5000 篇,按《苏轼文集》所收,分为论、策、序、说、记、传、墓志、行状、碑、表状、奏议、启、书、尺牍、杂著、史评、题跋、杂记等多种类别,几乎涵盖当时流行的所有散文类文体。

陈鹄在《耆旧续闻》中说:“自古以来,语文章之妙,广备众体,出奇无穷者,唯东坡一人。”

自出新意,不践古人

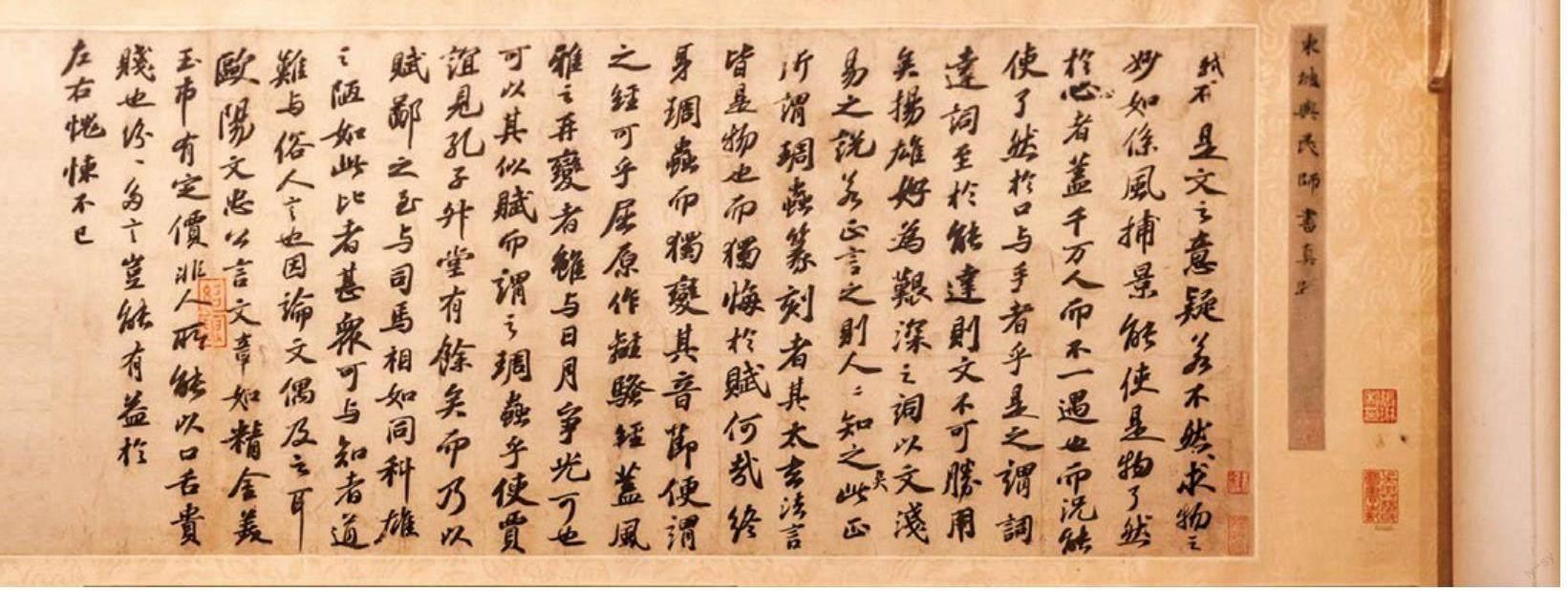

苏轼的文宗地位,体现在他“自出新意,不践古人”的创作理论上。

苏轼在《评草书》中曾说:“吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”这虽是苏轼论书法之语,但也是苏轼散文创作的真实反映。

他努力跳出前人窠臼,追求造句、叙事和结构的生新。如他的《李氏山房藏书记》《凌虚台记》《石钟山记》,将主要议论放在全文之前,夹以叙事,突破了记文先叙后议的常规;《方山子传》《郭忠恕画赞》这类人物记、赞类文体,避免因循守旧的传主事迹书写,通过细节描写巧妙突出人物性格特征。

苏轼在给张耒的书信中说:“地之美者,同于生物,不同于所生。惟荒瘠斥卤之地,弥望皆黄茅白苇,此则王氏之同也。”(《答张文潜县丞书》)从他这则反对王安石利用《三经新义》统一举子文风和思想的言论来看,苏轼始终提倡文章风格、思想的多样性,认为这才是文坛良性发展的正确方向。

词语甚朴,无所藻饰

苏轼的文宗地位,体现在他流畅自然的语言风格。

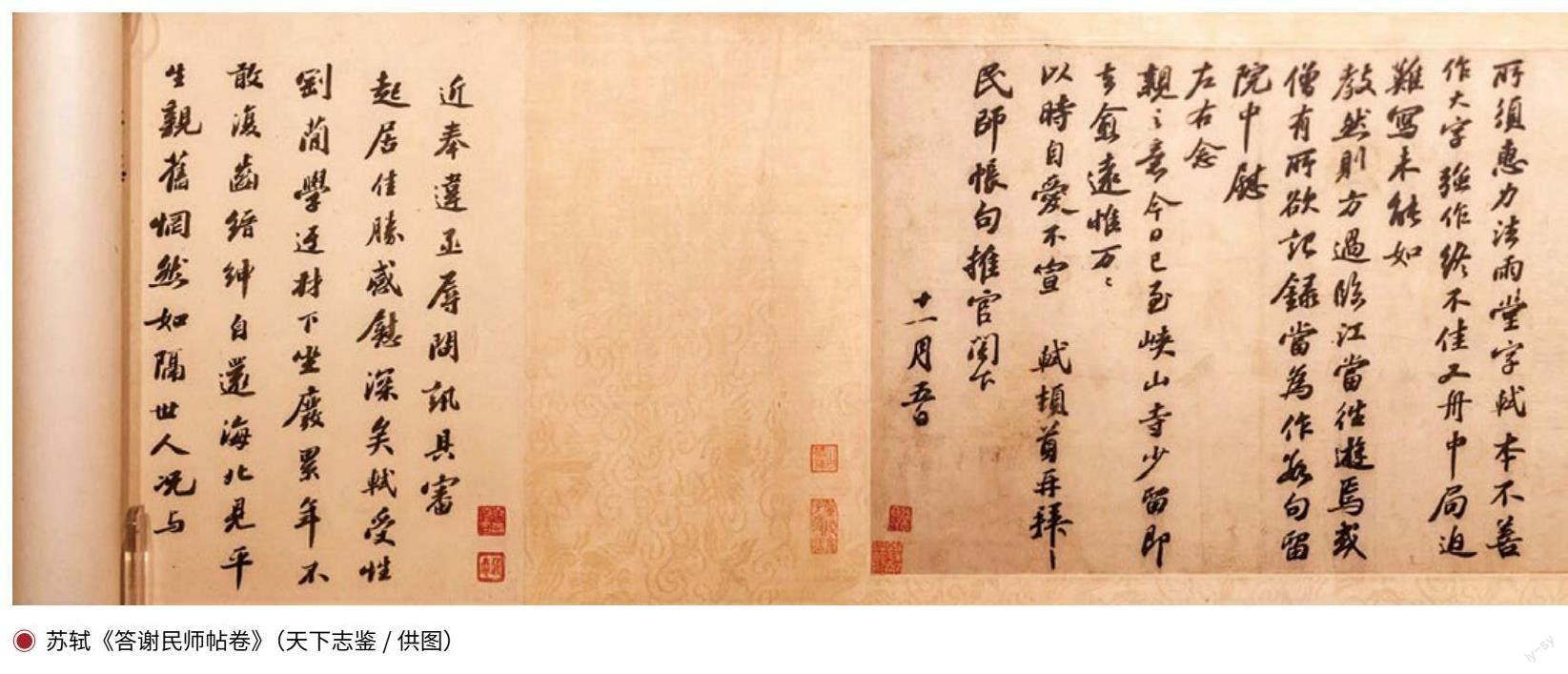

苏轼饱读诗书、学识渊博,但并不喜欢在文中刻意卖弄学识,故作艰深。他在《谢梅龙图书》中自叙:“长于草野,不学时文,词语甚朴,无所藻饰。”

而他的座师欧阳修就向来反对用词僻涩险怪、理论艰涩的“太学体”,提倡平正流畅、言之有物的文风。苏轼也因其简洁自然的文章受到欧阳修赏识,并且将欧阳修的文章理论发扬光大。

苏轼在《自评文》中评价自己的文章:“如万斛泉源,不择地皆可出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形,而不可知也。”指出水的特性是“滔滔汩汩”“一日千里”的自然流动,文章也要如流水一般自然流畅。

北宋中后期,苏轼继欧阳修主持文坛,在近40 年的散文创作历程中,苏轼以其深厚博大的内涵、纵横捭阖的文风和提携后进的胸襟,将宋代散文推向顶峰,同时也将中国古代散文推向最辉煌的时代。南宋王十朋在《读苏文》中说:“不学文则已,学文而不韩、柳、欧、苏是观,诵读虽博,著述虽多,未有不陋者也。”在后人眼中,苏轼早已成为可与韩愈、柳宗元、欧阳修并驾齐驱的文章大家。

佳作赏析

《留侯论》(节选)

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪,然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。而世不察,以为鬼物,亦已过矣。且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无罪夷灭者,不可胜数,虽有贲育,无所复施。夫持法太急者,其锋不可犯,而其末可乘。子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣。千金之子,不死于盗贼。何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。是故倨傲鲜腆而深折之。彼其能有所忍也,然后可以就大事。故曰:孺子可教也。

《留侯论》是苏轼于宋仁宗嘉祐六年(1061)应“贤良方正能直言极谏”制科考试时所上的一篇史论文章。张良作为汉朝开国元勋,运筹帷幄、决胜千里,辅佐高祖刘邦统一天下,后封于留,故称留侯。因此本文以“留侯”为题,讨论张良成就事业的原因。

文章一开始就立论,指出忍与勇这两个对立统一的命题。苏轼认为“古之所谓豪杰之士”,其过人之处,就在于能忍“人情所不能忍者”,真正的勇不是逞凶斗狠的“匹夫之勇”,而是“卒然临之而不惊,无故加之而不怒”的大勇,这才是豪杰之士身上的“过人之节”。

接下来苏轼先后列举张良刺杀秦王、于圯上老人受书和劝刘邦封韩信为齐王三件事,展开具体论据和论证过程。苏轼首先将张良受书与刺杀秦王两件事联系起来,指出张良不能“忍”导致的失败和危机。其后圯上老人因为“痛惜其才”,为磨砺张良心智,才会故意以傲慢无礼的态度相待,目的就是为了让张良意识到“能有所忍也,然后可以就大事”的道理。

文章接着趁热打铁,先引郑襄公肉袒牵羊向楚庄王纳降和勾践卧薪尝胆终于灭吴两则史实进一步加强论点。再度强调圯上老人目的在于“深折其少年刚锐之气”而“使之忍小忿而就大谋。”

文章最后又联系到楚汉之争的时代背景下,将汉胜楚败的原因归结于刘邦的忍与项羽的不能忍。这让人意识到,无论是圯上老人以无礼待张良,还是张良教刘邦以忍,“深折锐气”都是必要的。

全文紧扣论点,反复说明,论辩雄伟,见解独到,文气流畅。说理有正有反,举例有史有论,论据有托有衬,读之妙趣横生,令人拍手称快。读者想必可以从这篇代表作中体会到苏文洋洋洒洒、大开大阖的气魄。