1994—2020年中国农用薄膜使用量变化与农膜微塑料污染现状分析

2024-01-20刘明宇郑旭强丽媛李鲁华张若宇王家平

刘明宇,郑旭,强丽媛,李鲁华,张若宇*,王家平*

1. 石河子大学农学院,新疆 石河子 832000;2. 石河子大学机械电气工程学院,新疆 石河子 832000;3. 新疆生产建设兵团绿洲生态农业重点实验室,新疆 石河子 832000;4. 农业农村部西北农业装备重点实验室,新疆 石河子 832000

塑料是由石油和天然气等非可再生资源制成,在元素层面上主要是碳和氢,在其生命周期的每个阶段都会产生温室气体排放(FAO,2021)。据预测,1950—2050 年期间,全球累计塑料产量将达到340 亿吨(UNEP,2021),对环境和生态系统产生了巨大压力。大块塑料经紫外线照射、碰撞磨损或工业生产等方式,形成粒径小于5 mm 的固体颗粒被称为微塑料,根据微塑料粒径差异,可分为大微塑料(3—5 mm)、中微塑料(1—3 mm)和小微塑料(<1 mm)(戚瑞敏,2021)。长期存在于土壤中的微塑料可进一步分解形成纳米塑料(<1 μm),一定环境条件下,单个微塑料颗粒可破碎超1014个的纳米塑料(Shen et al.,2019)。以微塑料污染为主题的科研活动首先聚焦在水生生态系统开展,因其小尺寸、吸附性和持久性致使极易被水生生物摄食,且在食物链中积累,从而受到国内外的广泛关注。农用薄膜简称农膜,主要是指农业生产中的地膜、棚膜和其他农用专业膜。塑料制品大大提高了农业生产力,同时也导致农田土壤面临严重塑料污染,研究发现在陆地生态系统尤其是农田土壤中微塑料含量较高(徐湘博等,2021),对土壤健康和生态环境存在的潜在威胁引起了人们的广泛关注。中国是亚洲最大的农业塑料生产国和使用国,年消费量约为520 万吨,其中包括300 万吨薄膜(FAO,2021)。因此,探明中国农用薄膜使用量的时空变化情况及微塑料污染现状,对于评估农田土壤生态系统健康状况至关重要。

1 中国农用薄膜1994—2020年利用现状及分布

1.1 农用薄膜近30年使用量变化

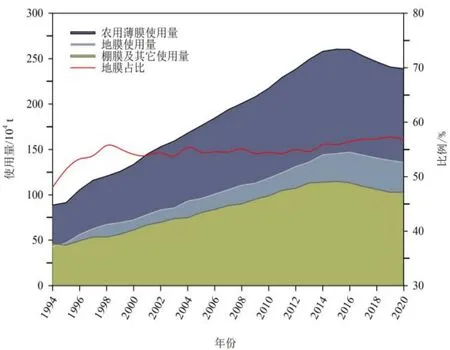

中国农用薄膜使用量自上世纪七十年代以来持续扩大,从1994 年的88.7 万吨增长到2020 年的239 万吨,增长近3 倍,年均增长率为6.51%,覆膜对提高中国农作物产量贡献巨大,持续快速的增长态势使中国已成为亚洲地区农用薄膜使用量最大的国家。总体而言,中国农用薄膜使用量在2015年到达峰值,达到260 万吨。之后逐渐下降,这可能与国家相关文件和政策陆续出台有关。农用薄膜的使用主要以地膜为主,可达其总量的50.0%以上。地膜使用量持续上升的趋势在2016 年后得到相对控制,2020 年中国地膜使用量为136 万吨,较2016年降低了11.3 万吨。同期,棚膜及其他塑料薄膜使用量也呈小幅度降低(图1)。目前,地膜作为继种子、化肥、农药后的第四大农资产品应用广泛(严昌荣,2019),在使用区域上,从东北冷凉区、西北干旱半干旱地区扩展到西南高寒地区、东南沿海等全国大部分地区。在应用作物上,从蔬菜、水果等经济作物扩展到棉花、玉米、花生等大宗粮棉油作物(汤秋香等,2016)。随着2021 年《“十四五”塑料污染治理行动方案》印发,明确了地膜的最小厚度下限(0.010 mm)。地膜厚度的提高可能使得中国地膜用量将小幅度增加,但其更易保持完整性增加残膜回收率,减少田间残留,持续在粮食生产中发挥其应有的作用。

图1 1994—2020年中国农用薄膜、地膜和棚膜使用量变化Figure 1 Changes in the usage of agricultural film,plastic film, and greenhouse film in China from 1994 to 2020

1.2 近30年各省市地膜使用量变化及分布

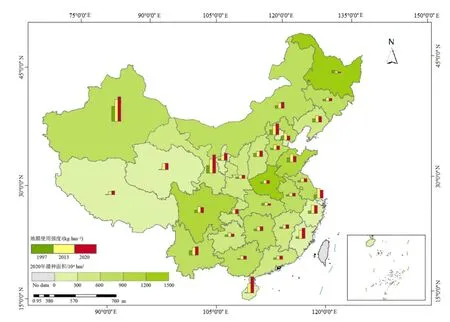

地膜覆盖显著提高作物产量和水分利用效率,在中国得到广泛应用。1997—2020 年间各省市统计表明,新疆、山东和甘肃是农用地膜的使用大省(区),约占全国地膜使用总量的三分之一(图2)。1997 年是中国“农业技术推广年”,由于农作物良种、地膜覆盖种植玉米和科学施肥等主要技术的推广,各地区地膜使用量连年增加。其中,山东地膜使用量为7.50 万吨,主要应用于蔬菜栽培、棉花、花生和粮食作物种植。新疆地膜使用量为7.32 万吨,主要应用于棉花种植,且新疆棉区种植面积持续扩大。甘肃为4.40 万吨,主要应用于蔬菜栽培和小麦、玉米种植。至2013 年,地膜覆盖技术在各省市得到广泛应用,地膜使用量大幅度提高,用单位播种面积的地膜使用量来表示各省市的地膜使用强度(图3),除黑龙江地膜使用强度有所下降,其余均较1997年不同程度的增加1.40—127 倍。中国粮食生产实现了新中国成立以来首次连续十年增产,总量供应充足。种植结构调整受政策因素的影响逐渐减小,受需求和资源约束的程度逐步加深,生产资本替代劳动的进程不断加快。2014 年中央“一号文件”明确提出了“中国特色新型农业现代化道路”政策目标,粮食生产的重心逐渐向北移动,经济作物表现为集中式转移和扩散式转移两大特征。就棉花生产而言,逐渐从东部、中部地区退出,向西北地区转移,蔬菜、果园、茶园在原有基础上表现出明显的扩张趋势,新疆逐渐成为新的瓜果优势生产区。在农业生产方式与种植结构的不断调整过程中,2020年,新疆地区耕地面积的增加导致农用地膜使用量持续上升,使用量达23.9 万吨,使用强度为38.0 kg·hm-2,超过山东位居全国首位,甘肃次之,使用量和使用强度分别为11.3 万吨和28.7 kg·hm-2。因此西北干旱绿洲区尤其是新疆、甘肃地区更应该重视对农用地膜的管理与残膜的污染治理。

图2 1994—2020年不同省份地膜施用量及分布Figure 2 Application amount and distribution of plastic film in different provinces from 1994 to 2020

图3 1997、2013和2020年中国各省地膜使用强度及2020年播种面积情况Figure 3 Intensity of Plastic Film Use and Sowing Area in Various Provinces of China in 1997, 2013, and 2020

1.3 农用薄膜的残留情况

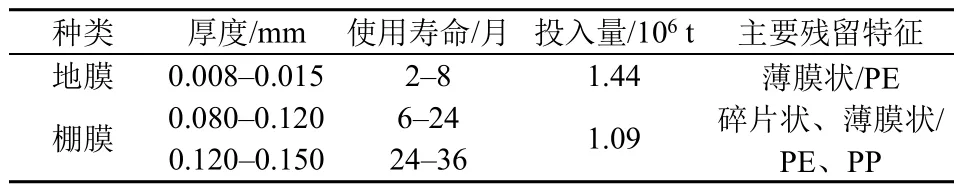

中国农业生产中所使用的农用薄膜主要是指地膜和棚膜,对于农田土壤微塑料贡献强度主要取决于其投入使用量、农膜厚度等特性和残留状况。从长远看,农用薄膜的大规模应用和低回收率将导致农田土壤中残膜塑料在农田中大量积累,据统计,目前中国农田地膜残留量约占总使用量的1/3—1/4,耕作层土壤平均残留量为60.0 kg·hm-2(梁荣庆等,2019)。以2017 年为例,中国地膜的使用量是明显高于棚膜的(表1)。从地膜使用特征来看,北方旱田高于南方水田,粮食作物高于经济作物,厚度较薄,寿命周期短,而棚膜多应用于集约农区,棚膜厚度和寿命周期较地膜大幅度增加(李文婷等,2022)。地膜使用基数大且应用广泛,加之本身厚度较薄易老化,回收更加困难,这就使得地膜所产生面源污染范围远高于棚膜。

表1 中国农用薄膜使用规格及寿命基本情况Table 1 Basic information on the usage specifications and lifespan of agricultural films in China

地膜应用区域的广泛性决定了残膜污染区的延展性(王亮,2017),据不完全统计,甘肃地区覆膜15 年农田残留量为137 kg·hm-2(严昌荣等,2014),新疆地区覆膜农田平均达206 kg·hm-2(胡灿等,2019),对比《农田地膜残留量限值及测定标准》(GB/T 25413—2010)中农田地膜残留量限值为75.0 kg·hm-2(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2010),其残留量远高于该限值标准,农田残膜污染严重。残膜塑料进一步破碎成为微塑料,微塑料丰度与农膜残留量呈正相关,随着覆膜年限的增加而增多。在连续覆盖地膜5、15和24 年的农田中,微塑料丰度分别为80.3、3.08×102和1.08×103ind·kg-1(Huang et al.,2020),地膜覆盖显著加剧了土壤中微塑料的丰度,这与张宇恺等人的研究结果一致(Li et al.,2022;张宇恺,2021)。陕西关中农田土壤中研究发现农膜覆盖蔬菜地与大棚苗圃种植区含量平均分别为26.2、34.9 μg·g-1(陈荣龙等,2022)。而刘亚菲研究表明,不同设施栽培时间条件下的农田土壤中微塑料含量较低,约占微塑料总量的5.00%,可能与污水灌溉有关(刘亚菲,2018)。在中国设施温室大棚使用过程中,地膜覆盖种植作为常用的措施,土壤微塑料来源相对复杂,研究相对较少。

2 中国农用薄膜微塑料污染现状

2.1 农用薄膜微塑料赋存特征

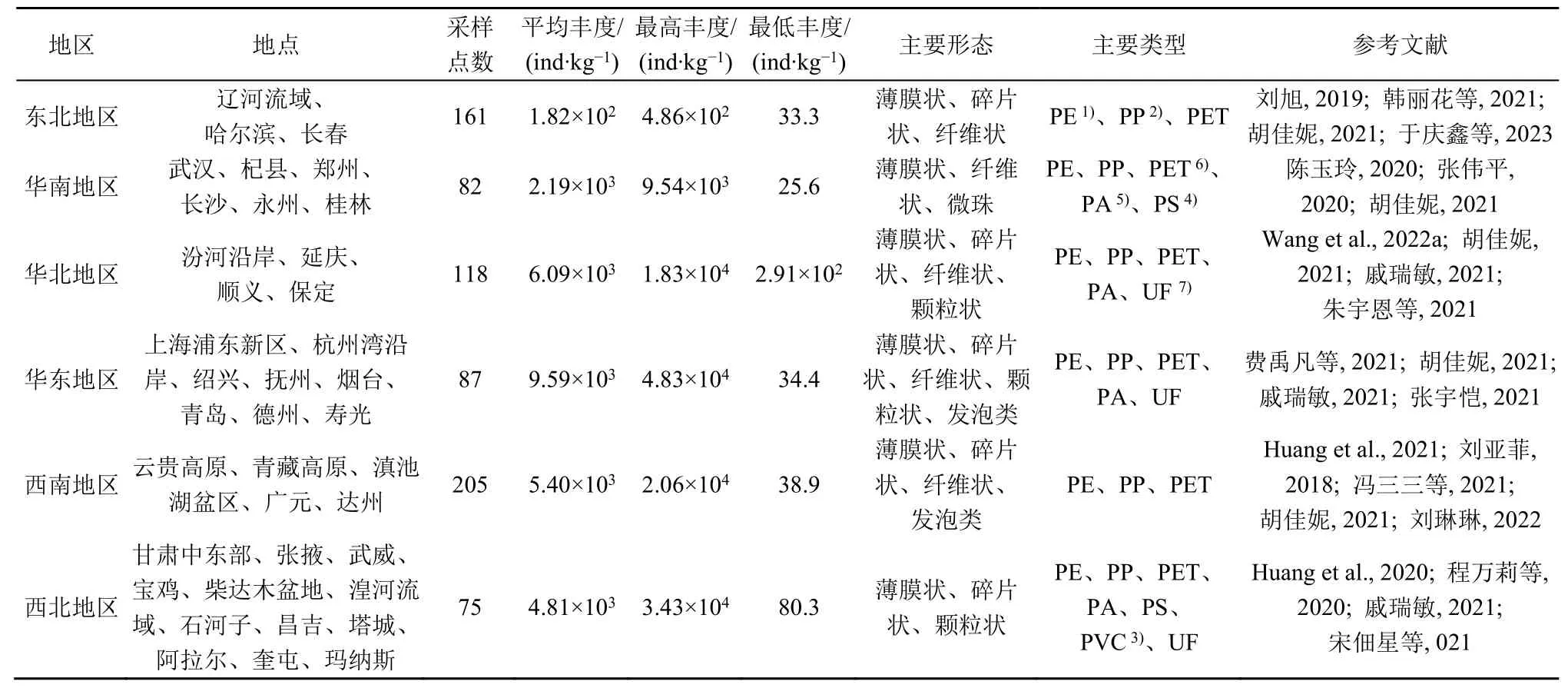

微塑料在土壤中的赋存受气候与灌溉条件、农业活动和利用类型等综合因素影响,土壤微塑料在不同的背景下的赋存特征变化明显(王亮,2017;Ding et al.,2020)。截至目前,土壤微塑料污染研究报道数量仍不足海洋微塑料的1/3,研究发现土壤中微塑料污染丰度可能是海洋中的4.00—23.0 倍(杨扬等,2021)。表2 总结了部分农田土壤的微塑料研究概况,可以看出,中国农田土壤中微塑料是普遍存在的,且地区之间呈现显著的丰度差异性。整体而言,西北长期种植区及华北、华东和西南集约农区是中国微塑料污染较严重区域,最高可达4.83×104ind·kg-1,远高于中国其他地区。

表2 中国表层农田土壤中微塑料赋存特征Table 2 Distribution characteristics of microplastics in surface farmland soil in China

不同种植条件下农田土壤中微塑料丰度存在明显区别,总体上,设施种植>常规覆膜>未覆膜。中国设施种植以温室和塑料大棚为主,覆盖材料中聚烯烃达98%,同时部分也进行地膜覆盖,推测可能是设施种植条件下种植茬次和多层覆盖使得塑料残留加大造成的。其中,青藏高原南部地区(冯三三等,2021)调查结果有所不同,其常规覆膜地块微塑料丰度高于设施种植地块,这可能是由于该地区紫外光照较强,加速了地膜的破碎化使得其丰度更高。同时,在陕西宝鸡(宋佃星等,2021)和新疆石河子(Huang et al.,2020)研究表明,随覆膜时间增加颗粒变小、丰度增加,土壤微塑料污染加剧。此外,在不同土层微塑料丰度分布来看,须根系作物玉米和猕猴桃在0—10 cm 最高,而直根系作物辣椒在10—20 cm 最高,推测与作物茎、根系生长范围及残茬滞留、农艺翻耕和灌溉等农业活动密切相关。

在常规覆膜农田土壤中,聚乙烯占据主导,这与长期覆盖聚乙烯地膜有关,残留地膜的进一步降解或碎片化是其主要来源。而温室大棚种植条件下土壤微塑料以聚乙烯和聚丙烯为主,且聚丙烯和聚苯乙烯显著高于常规覆膜,主要原因是两者均广泛应用于设施温室或大棚,而常规覆膜农田较少使用。同时,农田土壤中微塑料的形状也有所差异,多以薄膜状、碎片状及纤维类为主。薄膜状主要为聚乙烯,碎片状以聚丙烯和聚乙烯为主,纤维类以聚酰胺为主(费禹凡等,2021;时馨竹等,2021),表明微塑料主要来源于塑料棚膜或者地膜、塑料包装袋等。在杭州湾沿岸(费禹凡等,2021)和柴达木盆地(Zhang et al.,2022a)等农田土壤中发现未覆膜农田也有微塑料存在,不同形状的微塑料可能来自于不同的污染源,形成原因较为复杂,取决于耕作、污水灌溉和施肥方式等农业生产活动、地理位置及周边环境影响等多种因素的共同作用(费禹凡等,2021;徐湘博等,2021)。

2.2 农用薄膜微塑料的生成途径

农用薄膜微塑料的生成途径主要是指残留农膜经过风化、氧化、老化和破碎等变化导致塑料的表面形态、形状、尺寸和其他物理化学性质发生变化造成其粒径减小形成次生微塑料的过程,主要包括自然、农业和生物三大途径(图4)。分解过程中,随着颗粒尺寸的减小,其平均分子量、表面粗糙度和比表面积增加,对其他污染物的吸附增强,从而对土壤生态系统造成更严重的潜在风险(Brandon et al.,2016;Xue et al.,2021)。

图4 农田微塑料生成及转移途径Figure 4 Microplastics formation and transfer pathways in farmland

2.2.1 农业途径

由于高劳动强度和移除成本,部分地膜通常在作物收获后残留在田间,翻耕、收割和灌溉等农业耕作活动加速了残留地膜的破碎化,是农田土壤中微塑料的重要生成途径。作物种植和收割导致大块地膜塑料发生物理磨损分解成小的塑料碎片,灌溉促进其迁移和扩散到更深的土层,翻耕又使得土壤中塑料碎片进一步破碎化,在自然条件下可长久存留累积从而造成农田土壤微塑料污染。此外,地膜生成微塑料的进程还与耕作制度和方法有关。棉花单作种植方式下小尺寸残膜数量显著高于轮作(严昌荣等,2008),高强度机械耕作使得残膜更易碎片化且进入较深的土层(Meng et al.,2020)。据估算,在地膜持续覆盖后的耕作层土壤中残膜年累计率为15.7 kg·hm-2,小的塑料碎片(<25.0 mg)在覆盖19 年后可占总数的65.0%(He et al.,2018)。可见,连续覆盖不仅造成更高的残膜累积,还增加了农业耕作的频次促进了残膜碎片化生成微塑料的进程。

2.2.2 自然途径

地膜生成微塑料的自然途径主要包括阳光紫外线辐射、雨水和风力侵蚀、土壤机械摩擦等,这些过程是在没有人为干扰的情况下发生的,不需要劳动力和能量消耗,但需要相对较长的时间。风力侵蚀使得小尺寸塑料碎片和微塑料从土壤团聚体的束缚中脱离,经过长距离输送后逐渐变小甚至富集在悬浮粉尘中,研究表明,覆膜农田风沙(尘)中微塑料富集率达0.220%—16.6%(Tian et al.,2022)。建立了阳光紫外线辐射和风力侵蚀因素的微塑料模型表明(Ren et al.,2022):中国农业土壤中微塑料的排放量主要受到风力侵蚀和紫外线辐射的影响,风力侵蚀约为5.00×104—6.80×104t,紫外线辐射约为6.50×103(2018 年)。其中,山东、新疆和甘肃的农业土壤微塑料排放量较高,西藏最低,其差异与地区内农用薄膜使用量有关。与风力侵蚀相比,紫外线辐射对微塑料衍生的贡献相对较小,也与塑料类型密切相关。在紫外线高剂量(3.60×103mJ·cm-2)照射下,聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯观察到明显的形态学改变,而聚乙烯等光惰性塑料变化微小(Lin et al.,2020)。此外,土壤机械摩擦也进一步促进了塑料的老化和破碎,这与土壤的机械组成、酸碱等性质有关(于庆鑫等,2023),具体效应还需要进一步探究。同时,微塑料的生成进程还会受到风力、湿度、温度和pH 等环境条件强度的影响,强风、低温和低pH 使得微塑料更易破碎,高温会促进微塑料的氧化分解,均可加速微塑料生成的进程(Liu et al.,2022;Wang et al.,2022b)。

2.2.3 生物途径

与农业途径和自然途径不同,生物途径更偏向于将小的塑料碎片和微塑料生成为中小型微塑料甚至是纳米塑料。植物根系的伸长生长使得进入土壤中的塑料碎片和微塑料进一步破碎,节肢动物和蚯蚓等土壤动物会直接从环境中摄取小型微塑料在消化系统微生物的帮助下分解微塑料,并通过排便使得微塑料在土壤环境中扩散或沿食物链转移到其他生物体内(Huerta Lwanga et al.,2017)。例如,百只蜡蛾幼虫可在12 h 内导致聚乙烯塑料袋(92.0 mg)的质量损失(Bombelli et al.,2017),蜜蜂吞食聚苯乙烯微塑料14 d 后在肠道真菌作用下导致微塑料表面形态发生改变(Wang et al.,2021)。目前,已成功分离得到了多种细菌、霉菌、真菌等微生物,它们与微塑料之间的相互作用主要包括降解、吸附、定殖和摄取等,能够降解聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚对苯二甲酸乙二酯等塑料制品,例如,“Ideonellasakainesis201-F6”是一种能够降解和同化聚对苯二甲酸乙二酯的细菌,在30 ℃下6 周后几乎完全降解(Yoshida et al.,2016)。孙超岷对数百个与塑料垃圾相关的样品进行了筛选,发现了一种能够有效定植和降解聚对苯二甲酸乙二酯和聚乙烯的海洋细菌群落(Gao et al.,2021),并进一步研究提出了一个完整的聚乙烯生物降解过程(Gao et al.,2022),与光降解和氧降解相比,生物降解更加安全、环保,有利于增强土壤环境对污染的自洁能力(刘鑫蓓等,2022),这为农田微塑料污染的原位生物修复提供了可能。

2.3 农田土壤微塑料对土壤、生物和人体潜在影响

土壤的多孔特性使小颗粒微塑料通过重力沉降和降水渗透发生迁移(Li et al.,2021),造成土壤微塑料污染及其携带的其他污染物的迁移扩散。不仅会影响土壤理化性质和结构、降低土壤肥力、改变土壤中微生物群落多样性,对土壤环境中植物和动物造成危害,影响作物生长及粮食产量,还可能通过食物链传递最终进入人体,严重危害人类健康(陈荣龙等,2022)。

2.3.1 对土壤的影响

微塑料会影响土壤容重、导水率和有机碳等理化参数的变化,影响程度取决于微塑料的丰度和类型。由于颗粒大小不一且密度低于土壤颗粒,微塑料的赋存会降低土壤的容重(Machado et al.,2019),当聚乙烯微塑料(PE-MPs,1 mm)添加量为50.0 g·kg-1时,土壤湿度显著下降,降幅达29.0%—60.1%(周薇,2021)。微塑料还能抑制土壤水分入渗和蒸发效率(王志超等,2022),改变土壤含水率,进而影响作物水分利用效率和产量。此外,残留微塑料可使可溶性有机碳和土壤总氮含量分别降低9.00%和7.00%(Zhang et al.,2022b),因元素的形态以及微塑料的组分和形状的不同而有所差异。同时,微塑料引起的土壤理化性质和养分的变化直接影响着土壤中微生物群落的健康。

2.3.2 生物影响

微塑料对土壤微生物群落的丰富度和多样性的影响因种类而异。在根际土壤中,PE-MPs 仅改变了放线菌门(Actinobacteriota)的细菌丰度,而聚乳酸(PLA-MPs)还改变了拟杆菌门(Bacteroidota)和绿弯菌门(Chloroflexi)的细菌丰度(Lian et al.,2022),可能是由于PLA-MPs 较PE-MPs 更易降解,可以诱导土壤细菌群落发生更大的变化。PEMPs 和高水平的聚氯乙烯(PVC-MPs)的加入显著增加了β 变形菌目(Betaproteobacteriales)和假单胞菌目(Pseudomonadales)的相对丰度,而低水平PVC-MPs 的加入则降低了其相对丰度(Fei et al.,2020)。总体而言,微塑料对不同种类的微生物群落影响效应不同,主要取决于其类型和浓度。

植物可以吸收、转运、积累和转化微塑料颗粒,间接对农田土地生产力和粮食安全产生潜在影响。特定类型、特定尺寸和一定浓度的微塑料不仅会抑制植物的发芽,还影响幼苗的株高、分蘖、根长、生物量和结实率等(纪红等,2021)。例如,低中浓度微塑料抑制了小麦种子的发芽(连加攀等,2019),聚苯乙烯微球(PS-MPs)可以在生菜根部大量吸收和富集,并迁移和积累在可被直接食用的茎叶之中(李连祯等,2019),聚丙烯微塑料(PPMPs)降低了玉米根系生长(恩特马克,2021)。极少数亚微米微塑料和纳米塑料还可以通过叶子或根系进入到植物的脉管系统,并迅速转移到植物的根、茎、叶甚至果实(连加攀等,2019),对农产品的健康风险仍需进一步探究。

塑料的摄入会对动物机体产生物理损伤、生理变化以及生长、繁殖等多种影响,与大塑料不同,微塑料对于土壤中动物更有可能发挥慢性致死作用。在农田生态系统中,研究发现PS-MPs 可在线虫肠道内蓄积,导致线虫存活率、体长和生殖能力下降甚至死亡(Li et al.,2020)。马志峰(2021)研究也表明PVC-MPs 对蚯蚓溶酶体膜产生严重毒害作用,引起肠道损伤,且田间老化PE-MPs 的毒性效应更高(程亚莉,2021)。蚯蚓作为土壤中重要的栖息生物,有助于改善土壤质量,微塑料对于其的毒害作用有可能会引起土壤生态系统的连锁反应。

2.3.3 人体潜在影响

微塑料会通过饮水、饮食和呼吸的方式进入人体(Liu et al.,2019),与患癌风险、呼吸系统和内分泌系统疾病的增加有关(Hu et al.,2022;Ragusa et al.,2022)。Cox et al.(2019)评估了食品、日用品和空气中的微塑料人均摄入量:海鲜约1.48 ind·g-1,糖约0.440 ind·g-1,蜂蜜约0.100 ind·g-1,盐约0.110 ind·g-1,瓶装水约94.4 ind·L-1,自来水约4.23 ind·L-1,空气约9.80 ind·m-3。最近在人体内的微塑料踪迹研究发现,最小的颗粒(<0.1 μm)可能能够进入所有器官,穿过细胞膜、胎盘和大脑(Vethaak et al.,2021),2019 年9 月和2020 年12月,分别首次在人类粪便和胎盘中发现了微塑料(Schwabl et al.,2019;Ragusa et al.;2021),2022年3 月,首次在人类血液中发现了微塑料,平均每毫升血液中有1.60 μg(Leslie et al.,2022)。2022年9 月,首次在人体血栓样本中发现了一定数量和不同类型的微塑料和染料颗粒并提供了血栓中微粒的第一张照片和拉曼光谱证据,其数量和血小板水平之间存在显著的正相关性(Wu et al.,2022)。通过模型研究建立了人体寿命模型评估微塑料的暴露风险(Mohamed et al.,2021):当儿童成长到18 岁时,摄入量预计累积到8.32×103个,成人活到70 岁增加到5.01×104个。目前,微塑料毒理研究仍停留在体外实验或动物实验阶段,效应主要表现为细胞毒性、免疫反应、氧化应激和屏障属性(Danopoulos et al.,2021),对于植物体或动物体内的微塑料是否会通过食物链进入人体并累积,微塑料对人体健康风险的贡献来源及其大小方面的研究仍是匮乏的,有关暴露和危害的关键数据空白阻碍了其健康风险的深入评估。此外,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)大流行期间口罩和手套的大量使用也加剧了环境中微塑料的释放(De-La-Torre et al.,2022),环境中的悬浮颗粒物作为人体暴露于小粒径微塑料的重要媒介,可通过呼吸进入人体,造成潜在健康风险。因此,对于环境中尤其是城市环境中微塑料的健康风险也需要进行严格的调查和评估。同时,微塑料与大气颗粒物的相似性也为收集其潜在风险提供了充足的参考。

3 中国农用薄膜污染防治现状

3.1 中国农业“禁/限塑”政策与农膜标准化发展历程

近年来,农田“白色污染”问题日益突出。2012年8 月24 日,国家发布了《废塑料加工利用污染防治管理规定》,规范了农膜等塑料废弃物的回收利用。2016 年5 月1 日,新疆作为农膜使用大省,首先出台了农业“禁/限塑”政策:《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》,设定了地膜的厚度下限,全面禁止超薄农用地膜的使用。农田“白色污染”属于面源污染,防治工作涉及到耕地土壤、农膜生产技术、覆膜栽培工艺、回收机具和处理利用方式等多方面。随后,国家出台了《土壤污染防治行动计划》、《农膜回收行动方案》、《农用薄膜管理办法》、《农业面源污染治理与监督指导实施方案 (试行)》等一系列政策文件(图5)多方面综合施策,因地制宜采取治理措施,推进重点区域农业面源污染防治,遵循全链条监督管理的思路构建了监管体系。其中,《关于进一步加强塑料污染治理的意见》扩大了塑料污染治理的范围和力度,首次提出了开展微塑料污染防治及其生态环境影响与人体健康风险评估的任务。中国塑料污染防治工作正在从禁止向分领域治理转型,对于缓解农田“白色污染”问题具有重大意义。此外,由图5 可以看出,对于新污染物微塑料的标准化制定多处于水生生态环境层面,土壤样品尚未有标准化方法的建立。土壤中微塑料测定方法的不统一,也会导致结果上的差异较大,且对结果之间的比较带来了困难。目前,越来越需要对小粒径微塑料甚至纳米尺寸的微塑料进行快速准确的分析,以评估其对农田生态环境和人体健康的风险,这就需要建立统一和标准化的方法以及开发新的技术来检测和量化样品中的微塑料。

图5 中国农业薄膜历年相关政策及规定要求Figure 5 Relevant policies and regulations for agricultural film in China over the years

关于农膜的行业标准,2017 年修订的《聚乙烯吹塑农用地膜覆盖薄膜》(GB 13735—2017)提高了地膜的厚度下限,厚度最低不小于0.010 mm(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2017)。在此之前,推广使用的是0.008 mm 以下的农用地膜,容易老化破碎且难以回收。提高最低厚度下限可以最大限度地降低离田过程中地膜被撕裂的风险以及微塑料碎片在环境中的累积量,但有研究指出这种变化仍有可能在土壤中留下约68.0%的塑料(FAO,2021)。近年来,全生物降解塑料受到了极大关注,与传统塑料相比,全生物降解塑料能够短时间内降低塑料在土壤环境中的残留累积率和持久性,为减轻塑料对环境的负面影响提供了一条潜在途径。近年,中国相继发布了《全生物降解农用地面覆盖薄膜》(GB/T 35795—2017)、《生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》(GB/T 41010—2021)和《全生物降解地膜土壤环境评价技术规范(征求意见稿)》等生物降解塑料相关标准(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2017;国家市场监督管理总局等2021;中华人民共和国农业农村部,2021),规范了生物降解农用地膜的生产、检验、标志、包装和运输等要求。其中,《全生物降解地膜土壤环境评价技术规范(征求意见稿)》是国内第一部全面的包括对土壤动物、植物、微生物的土壤安全评价,填补了中国全生物降解地膜土壤环境安全性评价标准的空白。

3.2 农用地膜污染的防治与利用途径

地膜污染属于农业面源污染的种类之一,目前尚缺乏专门针对农田土壤中地膜微塑料污染的防治措施和评价方法。为了改善农业塑料的循环性和健全管理,联合国粮农组织(FAO,2021)在报告中提出了基于6R 模型(拒绝、重新设计、减少、再利用、回收和修复)的替代方案和干预措施。从源头到末端处置,在整个生命周期的角度去考虑地膜塑料残留污染的问题。首先,从源头上预防和减少塑料制品的使用和排放是控制微塑料在土壤环境中累积的重要途径,遏制非标准地膜的进田使用,强化监督全面推行国家标准地膜,为可回收性奠定基础。加强地膜的科学合理利用,淘汰过宽地膜,拒绝农业实践中的无效使用。其次,及时回收和利用,推广适时揭膜技术,开展专项收集计划,在地膜老化破碎前回收,可有效减少农田残膜的进一步累积。尽管中国甘肃、新疆和内蒙古部分地区2018年地膜回收率高达80.0%(靳拓等,2020),但地膜废弃物回收后如何处置是一个挑战和问题,与温室棚膜不同,寿命周期极短的地膜回收物价值低且其终端市场相当有限,缺乏有效的经济激励机制和监管激励机制,目前尚没有完善的处理方案可避免产生二次污染。

对于地膜而言,其回收物存在不同程度的脏污污染导致重复使用较难实现,但从循环再生角度出发,地膜塑料回收再利用加工生产滴灌带等产品是可发展的途径之一,未来还需要进一步挖掘扩大回收物的无害化处置途径和加速向循环经济转型。最后,发展新材料替代和修复,使用可重复使用或可循环再生的地膜产品,是解决塑料污染问题重要途径。即使生物降解地膜在实际应用条件下并不总是能够实现完全的生物降解,但可能是长久存在的传统地膜的一个更优替代品。此外,传统地膜做到100%的回收率也很困难,因此,面对已经产生残膜微塑料高污染的农田区域,还应采取措施对存量量化并进行降解清除。

近年,生物降解塑料的产业化已进入初期阶段,主要包括聚乳酸、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚羟基链烷酸酯、聚碳酸亚丙酯等。在替代农用塑料薄膜方面具有很好的发展前景,是防治塑料污染的新途径。但生物降解地膜替代传统地膜是有一定条件的,其降解需要在特定环境和特定时间内进行,在应用领域、降解可控性和经济成本高还有待解决,可优先推动具备降解环境条件的高污染农田区域和无法开发大规模地膜机械回收地区的降解塑料替代工作。同时,从循环经济的角度来看,生物降解塑料无法被回收意味着其始终采用原生材料制造,因而其循环效益将低于传统塑料的回收利用。值得注意的是,有研究表明,与传统塑料相比,生物降解塑料对植物生长风险仍然存在(Iqbal et al.,2020)。因此,除了考虑生物降解地膜的功能适用性,还亟需开展田间条件下生物降解地膜的全生命周期环境安全性评价,了解其可能造成的负面效应,为未来规模化应用和推广提供参考。

4 总结与展望

中国农用薄膜使用量一直位居世界前列,以农用地膜为主,近年以来持续增长的态势直至2016 年才有所缓解。西北干旱绿洲区尤其是新疆、甘肃地区是中国地膜使用量最大的区域,地膜覆盖所产生的残留及面源污染范围远远大于棚膜,农田微塑料污染严重,严重影响了耕地可持续发展。自然、农业和生物3 种途径的协同效应使得地膜生成微塑料甚至是纳米塑料,通过食物链传递在动植物和人体中累积,对生物的影响主要表现在自我毒性和负载毒性效应两个方面。目前,关于微塑料的研究也从海洋、大气、土壤等环境介质扩展到动植物、微生物群落和人体健康中,但在很大程度上具有未知性,对于作物产量与土壤中微塑料丰度是否呈线性相关,在哪个阈值会对土壤肥力和作物产量产生显著负面影响,土壤中微塑料的去除和检测技术,生物体与非生物体间的传递机制等问题尚缺乏广泛深入的研究。近年,国家相继出台了多项“禁/限塑”政策和标准以预防和控制土壤中(微)塑料污染,受政策驱动,降解塑料在中国迎来了一轮高速发展阶段,但在实际应用上还有待评价与解决,这为农用薄膜产业结构的调整与升级提供了基础。由于中国农业塑料垃圾防治工作起步较晚,虽然在农膜管理和回收方面取得了一定成效,但还面临一些困难和问题,防治工作依然艰巨,未来还需要借助技术升级来提高地膜回收率以及可降解清洁材料的进步与发展,以全面治理农业领域的塑料污染与防治工作。关于(微)塑料污染对土壤生态系统的影响,未来可就以下主题进行深入研究:

1)建立土壤微塑料标准化提取和检测技术方法,评估中国农田土壤中微塑料的赋存和生态阈值。目前,微塑料研究在中国仍处于起步阶段,土壤中微塑料的量化大多是依靠质量或数量丰度进行量化的,不同的方法在提取率、粒径、形态等存在着很大的差异,难以将现有研究进行微塑料的比较、统计和分析,因此建立一个标准化的微塑料分离和检测方法体系对中国微塑料研究至关重要。

2)构建预防与减量-回收和利用-循环再生与无害化处置闭环监督机制,从整个生命周期的角度去管理农用薄膜污染的防治工作。在农用薄膜污染防治过程中,薄膜进入土壤或大气环境后,在外力环境条件下降解形成微米级甚至纳米级颗粒,对生态毒害作用加强且治理难度增大。因此,遵循源头预防原则,加快突破农业塑料的回收处置和循环利用等技术难点,在薄膜使用源头环节加强管理农业塑料的污染防治工作。

3)开展微(纳米)塑料在生物体-陆地-大气-水生系统中的累积潜力和效应研究,探明各“源”的转移机制与贡献。尽管我们在生物体和非生物体中均发现微塑料存在,但对于两者之间的转运机制和累积潜力尚不明确,对比微塑料更小的纳米塑料知之甚少,特别是谷物、蔬菜等动植物体中的微(纳米)塑料是否会沿食物链传递累积对人体健康影响,亟需进一步探究并明确其机理。

4)评价生物降解塑料薄膜的环境效应,寻找到最佳的绿色解决方案。生物降解塑料较传统塑料更易降解破碎化形成微塑料,对农田土壤健康及作物生产力的影响仍是未知的,开展其环境安全评价关系到今后开展规模化推广的关键。此外,创新理念和研发新的替代技术,变革性的科学措施和相关政策的制定也是至关重要的。