四十年来五溪之地研究述略

2024-01-18黄秀健

黄秀健

(西北民族大学 历史文化学院,甘肃 兰州 730106)

五溪之地以今湘西为主体,是湘黔渝鄂地区的一个特定地理单元,从地理上看,它是被雪峰、武陵两大山系隔绝的相对独立的自然带,以山地地形为主,高山峻岭、沟壑丛生,沅水及其支流贯穿全境,将五溪境内各区域紧密地联系在一起。五溪之地,古属荆州,战国时先后属楚国与秦国的黔中郡,汉时属武陵郡,三国往后一直沿用“五溪”名称。在这一地区,聚居着诸多民族,各民族之间相互交往、交流、交融,五溪各族人民在这一区域息息相生、代代繁衍。

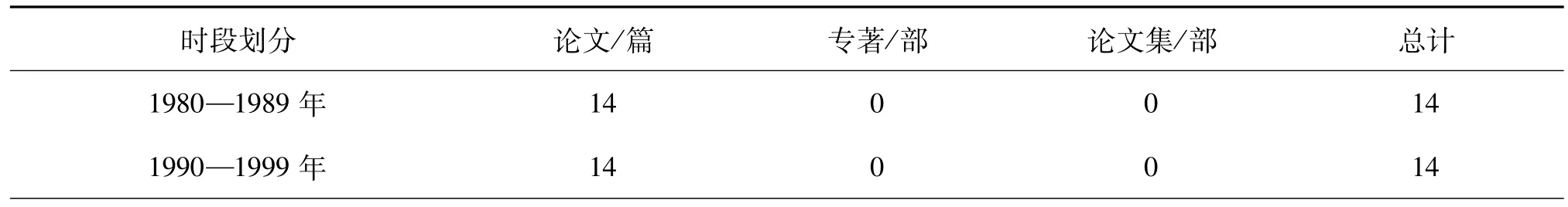

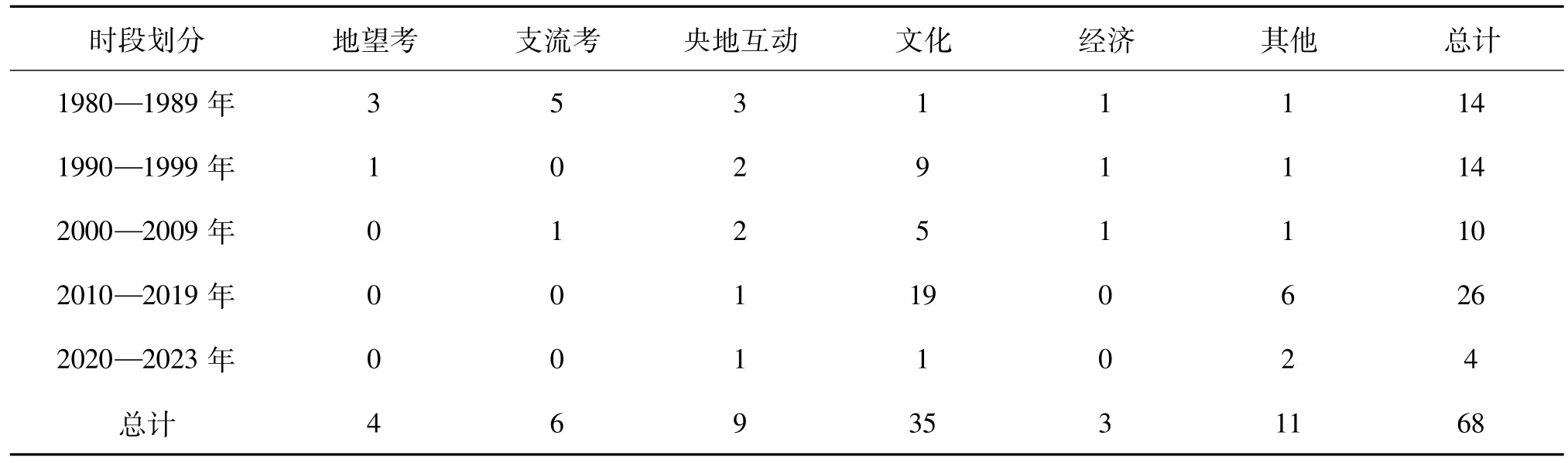

五溪之地是我国重要的民族聚居区。从20世纪80年代起,关注五溪之地及相关问题的研究成果不断涌现。本文拟先通过分类统计的方式对五溪之地的研究进行阶段性考察,对五溪之地的现有研究成果、主题研究、历时性变化进行分类统计,然后再分类分析现有研究成果。据笔者不完全统计,以“五溪”作为题名以做专题研究的论文有68篇,专著有4部,论文集1部。现将研究成果统计如下,见表1、表2。

表1 各时段五溪之地研究成果数量统计

表2 各时段五溪之地研究论文的研究内容分布统计

通过以上两表可知,20世纪80年代是五溪之地研究的发端期,关注点主要在于考证“五溪”的地望与支流及五溪地区与中央王朝的互动。90年代是五溪之地研究的成长期,关注点主要在于对五溪地区的文化类型进行阐述。21世纪第一个十年的五溪之地研究与前两个时期相比,呈现下滑趋势,这一时期主要集中在对五溪文化的形成路径的研究。21世纪第二个十年是五溪之地研究的蓬勃发展时期,论文大量涌现,有专著2部、论文集1部,论文中以文化方面的研究占多数,深化并拓展了五溪文化的研究,对建筑、音乐、宗教信仰、风俗等均有论述。21世纪第三个十年因为才进入不久,所以五溪之地的研究论文偏少,仅有4篇,主要为央地互动、文化等方面的研究。

综上可知,五溪之地研究初期,主要是为了解决五溪之地的地望与五溪支流的问题,这是五溪之地研究的基础,即在空间上给五溪之地划定范围,在此之上,进而对五溪地区与中央王朝的互动、五溪地区的经济、文化结构、宗教信仰、风俗等展开研究,深化了五溪之地研究的深度与广度。但目前学界对于五溪之地的研究依旧有不足之处,如关于五溪地区与中央王朝的互动、五溪地区的经济发展、五溪地区的交通发展、五溪地区文化遗产的保护与开发等方面的研究成果相对欠缺。

一、“五溪之地”的地望研究

“五溪之地”的地望研究是研究五溪地区的基础,学界对其进行专题研究集中于20世纪80年代与90年代,其中关于五溪之地的地望分为两种观点,即五溪之地位于沅水中游说与五溪之地位于沅水中上游说。

(一)五溪之地位于沅水中游说

陈致远在《“五溪”地望说异》中指出:“汉代的‘五溪’之地,恐只限于今沅水中游一带,并且主要是在中游右岸(或曰中游西部)一带地域,今上游之无水、渠水、巫水皆非‘五溪’之属。”[1]其认为西汉乃至魏晋时期,“五溪”之地为沅水中游之区域,并从《后汉书·马援传》《后汉书·南蛮传》《水经注·沅水》等文献中对“五溪蛮”与中央王朝的战争地点及相关遗迹进行分析而得出这一结论。该文肯定了五溪之地位于沅水区域,对五溪之地的地望研究具有承上启下的作用,但其缺乏对“五溪”名称来源的考释,在对五溪之地的地望考证过程中多从五溪地区与中央王朝的战争地点角度展开,忽略了中央王朝势力进入五溪之地具有渐慢、逐次的特点以及五溪之地尚未与中央王朝有接触。新编《泸溪县志》1987年省州评议稿亦云:“五溪都在今泸溪境内。熊溪在今谭溪(即古雄溪,今丹青河),樠溪在县南石榴坪兰村(即蛮村)的蛮溪,后改太平溪。酉溪在县北八十坪,今仍名酉溪,武溪源自武山(今花垣)在县城南出口。泸溪地盘,东汉时属沅陵的武阳、上就两乡,县南部分地属辰阳县管辖。”①转引自:张永安.武陵“五溪蛮”的“五溪”考述[J].吉首大学学报(社会科学版),1989(4):11-18.此说认为五溪之地限于今泸溪县境内,也认为“五溪”的五条河流在泸溪县境及附近,即五溪之地位于沅水中游区域。此说将五溪地理范围更为缩小化,仅有一县之范围,与五溪的历史地位极不相符。

(二)五溪之地位于沅水中上游说

在《试论武陵、五溪的区别及五溪蛮的分布》一文中,王瑞莲认为:“以西汉武陵郡论之,充县、零阳在澧水流域。另外,延江水(今乌江)的中游也在武陵郡内。除此之外的武陵郡内的其他区域才是五溪地区,即沅水流域。”[2]结合西汉时武陵郡的治域可知其认为西汉时沅水中上游广大区域为五溪之地,该文又依据《隋书·地理志》所载得知“沅陵郡下设有五县,即:沅陵、大乡、盐泉、龙剽、辰溪,均分布在沅水中上游的五溪地区”[2],从而指出——“唐代,五溪地区设有朗州、辰州、巫州、锦州、溪州、业州(也叫鹤州或奖州)等州”[2],进而得出“五溪地区是指整个沅水流域,并不局限于五条溪水的范围,但又不包括两汉时期武陵郡的全部辖区”[2]之结论。《五溪蛮记事》中提到:“五溪蛮首之洪江苗,又名雄溪苗,雄溪蛮……县境巫水,古称雄溪,典籍列为五溪之首,故又称‘雄溪蛮’……东汉建武二十三年(47年)十月,辰溪(今辰溪辰水)、雄溪(今洪江巫水)、氵舞溪(今黔城舞水)、朗溪(今托口渠水)等‘五溪蛮’酋长相单程,率武陵五溪蛮起义,为‘渠帅’。”②转引自:谈雅丽,周伟.洪江:一张拜帖开启的古城叙事[J].中国三峡,2019(6):30-35.此处将雄溪列为五溪之首,可知雄溪流域应为五溪腹地,又提及的四条溪水均在沅水上游,故其认为五溪之地为沅水中上游,且以上游为核心。吴述裕在《试论五溪文化与武陵山片区文化高地建设》中认为:“‘五溪’之地域大致包括现今湖南怀化市、湘西州、贵州铜仁、黔东南、渝东南以及鄂西、湖南邵阳的部分县市。沅水的五条主要支流俱在怀化境内汇入,怀化处于五溪地域的中心地带。”[3]该文也持沅江上游为五溪之地核心地带的观点。

《旧唐书》中记载高力士于肃宗上元元年(760年)被流放巫州(今洪江市),留诗《咏荠》:“两京作芹卖,五溪无人采。夷夏虽不同,气味终不改。”[4]4579《五溪蛮图志》认为五溪之地的地域范围为“东至沅陵,南至会同,西至松桃,北至桑植,东南至宝庆,东北到澧县,西南到靖县,西北到川、鄂。”[5]61翁独健在《中国民族关系史纲要》一书中对“五溪蛮”的释义为:“因居于武陵郡的五条溪水(雄溪、樠溪、酉溪、无溪、辰溪)而得名。”[6]167结合地图可知,五条溪水中有四条在沅水上游,只有一条在沅水中游,故而可知翁独健认为的“五溪蛮”活动范围在沅水中上游,以上游为核心。《中国大百科全书》中也提到——“秦汉时,居住在武陵郡(今湘西、黔东及鄂西南边缘地区)……其地有雄、樠、辰、酉、武五溪,故又有‘五溪蛮’之称”[7]111,认为五溪之地为湘西、黔东、鄂西南接壤之区域。陈天俊在《“五溪蛮”地区的社会结构与经济形态》一文中认为:“东汉以后的‘五溪蛮’,分布在今湖南的湘西州、黔阳地区大部、邵阳地区西南部和贵州的黔东南州东部、铜仁地区东部以至四川的酉阳、秀山一带,即沅江流域的一大片地区。”[8]王燕玉的《五溪名实辨》一文提到——“樠、酉、辰、雄、氵舞五溪,长短曲直错出,联络在鄂、川、黔、湘四省交界接壤地,共涉二十三县。”[9]郑英杰的《湘西文化源流再论》中认为:“湘西作为中部地区的五溪蛮地。”[10]以上研究者均认为五溪之地为沅水中上游区域。

持“五溪之地位于沅水中游说”者多从五溪之地与中央王朝的接触角度论证五溪之地的范围,这一观点局限于从中央王朝对五溪地区的了解程度来判定五溪地理范围,即从外部视角审视五溪地区,忽略了五溪地区存在的自然性与客观性,在封建社会的前期与中期,中央王朝对五溪之地的了解仅限于交通较便利、经济较发达之地,未深入五溪之地的腹地。持“五溪之地位于沅水中上游说”者拓宽了五溪的地理范围,较为符合五溪之地的历史事实,但这一观点过度重视对沅水上游地区的考述而忽视了沅水中游地区,多数学者认为五溪之地大部分位于沅水上游地区,只有小部分处于沅水中游地区,且基本沿沅水一线展开,这不利于准确认识五溪之地的地理范围

五溪原作为一个地理概念,进而引申为族群概念。其作为地理概念时,当以境内流量较大流程较长之河流而得名,流程短流量小之河流则当不是。其作为族群概念时,则是境内诸多族群的总称,与中央王朝进行交流互动的族群仅为一个部分而非整体。五溪不论作为地理概念还是族群概念,其地理范围必不仅限于沅水一线,沅水左侧的广大区域与右侧的部分区域也当为五溪之地的范围,生活在这一区域内的诸族群均为“五溪蛮”。“五溪”名称源于境内五大河流,且这一区域处于武陵、雪峰两大山系之间,沅江与各大小河流连通全境,五溪内部诸族群多聚居于河谷地带,只有如此,“五溪蛮”才有足够的生存空间。故而笔者认为五溪之地当为沅水中上游地区,东南部以雪峰山脉为界,西至武陵山脉余脉,北及今湘鄂渝黔交界地带,东北以今桃源县为界。

二、“五溪”支流研究

“五溪”得名于沅水中上游的五条支流,但具体为哪五条呢?对此历来众说纷纭,莫衷一是。学界有两种观点:一为按水流量大、流程长的五条支流认定;一为非此法。

(一)以水流量大、流程长为标准认定“五溪”支流

北魏郦道元最先提出“五溪”五条支流名称及所处方位,《水经注·沅水》中有载:“武陵有五溪,谓雄溪、樠溪、无溪、酉溪,辰溪其一焉。夹溪悉是蛮左所居,故谓此蛮五溪蛮也。”[11]830南梁沈约《宋书·蛮夷传》云:“居武陵者有雄溪、樠溪、辰溪、酉溪、舞溪,谓之五溪蛮。”[12]2396郦道元与沈约大体为同时代人,一处北朝,一处南朝,所认定“五溪”皆依据水流量最大、流程最长而定,除先后顺序不一样外,五溪之名皆同。后人循此法定五溪之名者众多,影响颇大。《南楚诗纪·楚南史赘》中关于“五溪”的源流说:“有出于酉阳石隄蛮界,流经长州府城西为北江者,名酉溪;有出自铜仁蛮界,流经麻阳县城南为绵江者,名辰溪;有从湖南界城步县巫水出,流经关峡而下为若水洪江者,名雄溪;有出自镇远界,流经沅州城西下为盈口竹寨江者,名氵舞溪;有出自靖西南黎平府,流为亮寨江者,名樠溪。此五溪也。”[13]121

李成实在其《族群关系中的文化同构——以五溪地区族群为例》一文中,也持上述观点。该文指出:“今天的‘五溪’是指沅水中上游的五大支流,即酉水(酉溪)、辰水(辰溪)、舞水(潕溪)、巫水(雄溪)、渠水(樠溪)。”[14]王燕玉在《五溪名实辨》中也以“樠、酉、辰、雄、氵舞五溪”[9]为准。黄越在《怀化历史概述(上)》中提到——“沅水纳五溪(雄溪、樠溪、舞溪、辰溪、酉溪)流贯全境,史称‘五溪’。”[15]李怀荪的《五溪巫风与“杠菩萨”》也赞同上述说法,并言:“沅水中上游有雄、樠、酉、无、辰五条主要支流,古时候把这一地域称为‘五溪’。居住在这里的少数民族,通称为‘五溪蛮’。”[16]以上研究者以雄溪、樠溪、酉溪、辰溪、潕溪(舞溪、氵舞溪、无溪)为五溪,名称相同,只是先后排序有所区别。

(二)不以水流量大、流程长为标准认定“五溪”支流

不以水流量大、流程长为标准认定“五溪”支流的说法具有一定的灵活性,可与历史上“五溪蛮”核心区域的变迁相对应,但需注意要符合客观实际,不能脱离“五溪”的地理范围而去认定“五溪”支流。王晓天在《五溪地区何时纳入刘秀政权统治范围——刘尚二征五溪史事索隐》一文中提到——“五溪地区,秦时属黔中郡,以境内有雄溪、樠溪、辰溪、武溪、酉溪五水而得名。”[17]吴恩荣的《五溪·夜郎·龙标·王昌龄》对五溪的定义为:“五溪即酉、武、辰、雄、沅溪之说当立。”[18]舒向今在《五溪地区先秦文化刍议》中则认为:“‘五溪’即沅水中上游的酉、武、辰、无、巫等几大支流,古人把它泛称为‘五溪’。五溪所流经的地区,就叫五溪地区。”[19]陈致远的《“五溪”地望说异》则认为:“古‘五溪’为:‘辰溪’即今辰水,‘潕溪’即今武水,‘酉溪’即今酉水,‘樠溪’即今明溪或大宴溪,‘雄溪’即今谭溪。”[1]此说较为独一,将古五溪名对应今名,尤其是将“明溪(大宴溪)”和“谭溪”纳入五溪之列,提法颇具创新性。新编《泸溪县志》1987年省州评议稿亦云:“五溪都在今泸溪境内。熊溪在今谭溪(即古雄溪,今丹青河),樠溪在县南石榴坪兰村(即蛮村)的蛮溪,后改太平溪。酉溪在县北八十坪,今仍名酉溪,武溪源自武山(今花垣)在县城南出口。泸溪地盘,东汉时属沅陵的武阳、上就两乡,县南部分地属辰阳县管辖。”①转引自:张永安.武陵“五溪蛮”的“五溪”考述[J].吉首大学学报(社会科学版),1989(4):11-18.此说亦将五溪地区范围更为缩小化。

以水流量大、流程长为标准认定“五溪”得名于哪五条支流的说法具有一定的合理性,所认定的支流既处武陵与雪峰两大山系之间,又能满足“五溪蛮”的生存空间所需。但此说过于绝对化,因古代勘测技术较低,对流量与流程相近的河流无法有效区别,故而不可仅以此标准来认定“五溪”支流。

不以水流量大、流程长为标准认定“五溪”得名于哪五条支流的说法似乎更具有合理性,如上所述之流量与流程相近的河流,古人无法对其进行有效辨别,在满足较大族群的生产活动时将其认定为“五溪”之一亦具有合理性,例如“武溪”,此处存有一个限定条件,即该河流能满足较大族群的生产活动所需,故而一些无法满足的小河流当不属“五溪”之一,如“大宴溪”“潭溪”等。

从关于五溪之地的文献记载均以汉字记载来看,“五溪”支流应处于中央王朝可接触之区域,如此才有文献记载。从文献记载可知,夷望溪至樠溪与潕溪,中央王朝与其均有接触,只有五溪腹地的接触时间较晚、程度较浅。又五溪之地以山地地形为主,受地形所限,多数族群聚居在河谷地带,各族群之间也较为分散,在生产力较低的古五溪地区,只有较大的生存空间才能满足五溪各族群小聚居大散居的生存需求。对“五溪”支流的考证尤其要符合五溪的地理概念,不可与之割裂。如明溪、潭溪等,为沅水支流的支流,流域太小,远小于五溪的地理范围,生存空间也过于狭小,当不属“五溪”支流,而“沅水”乃为主流,自当不是“五溪”支流。从以上分析可知,不论是以何种观点考证“五溪”支流,均需满足如下三点条件:其一为支流处于中央王朝能接触之区域;其二为支流流域能满足多族群小聚居大散居的生存需求;其三为支流考证要置于五溪的地理概念之下进行。

综合论之,笔者认为只有酉溪、武溪、辰溪、潕溪、樠溪、雄溪六条支流具备以上条件,故而“五溪”当为此六条支流中的五条,具体为哪五条支流、支流排序如何,则受时代、作者个人理解等因素影响。

三、五溪地区与中央王朝的互动研究

五溪地区自秦代以后,中央王朝对其统治历经羁縻政治、土司政治、土流并治,最后到改土归流几个阶段。因此,五溪地区与中央王朝之间属于一种积极互动的关系,并通过经济、军事、政治等方面的交流互动加以维系。

(一)五溪地区与中央王朝经济方面的互动研究

据《后汉书·南蛮西南夷列传》记载,中央王朝对五溪地区实行了不同于中原地区的赋税制度,“岁令大人输布一匹,小口二丈,是谓賨布。”[20]2831这种賨布之赋虽低于中原地区,但对于当时生产力低下的五溪各族人民来说,亦是一种沉重的负担。五溪各族人民虽受到剥削,但客观上这也促进了其与中央王朝的交流。陈天俊在《“五溪蛮”地区的社会结构与经济形态》中认为五溪大姓在五溪地区广占土地是在中央王朝的许可之下进行的,作为交换,五溪大姓需向中央王朝上交赋税,但“这些大姓占有大片田土,一旦经中央王朝认可,不得随意变动。若有改变,需报经批准”[8]。而中央王朝直接与五溪地区建立经济联系的形式主要有两种:一是实行屯田,在减轻王朝经济压力的同时还能收取租赋;另一种是由地方政府将国有土地租给当地民众耕种以收取租赋。

(二)五溪地区与中央王朝军事方面的互动研究

陈致远在《东汉武陵“五溪蛮”大起义考探》中分析了“五溪蛮”大起义的原因,进而对中央王朝三次征伐“五溪蛮”的史事展开考辨。该文认为东汉在五溪地区军事行动的失败极大地弱化了其在五溪地区的统治力度,直接体现为东汉在五溪地区省掉了两个县,“可能是无力控制五溪腹地,只得放弃的无奈之举”[21]。瞿湘周在《刘尚马援五溪征蛮之地小考》中对东汉中央王朝与五溪之地少数民族的作战地点进行了考证,得出“刘尚、马援征讨武陵五溪蛮的目的地是今沅陵、辰溪、泸溪三县交界处”[22]的结论。王晓天的《五溪地区何时纳入刘秀政权统治范围——刘尚二征五溪史事索隐》从刘尚两度用兵五溪的角度分析了五溪地区脱离西汉的控制独立发展的时间与五溪地区归附东汉统治的时间,认为“建武二十一年春正月……至建武二十三年春正月……真正把五溪地区纳入了刘秀政权的统治范围”[17]。

(三)五溪地区与中央王朝政治方面的互动研究

五溪地区于战国时期即已纳入国家统治范围之内。舒向今在《试论“五溪蛮地”在楚国中的战略地位》[23]一文中认为五溪地区在战国时期已被纳入楚国的统治,且为楚国黔中的腹心之地,又将考古资料与传世文献相结合分析五溪地区于楚国的战略地位,得出两点认识:一是认为五溪地区是楚国的战略重地,主要体现在楚国开拓疆域与阻止秦国入侵的作用上;二是认为五溪地区是楚国经济的生命线,主要体现在五溪地区丰富的黄金资源与丹砂资源以及担负丽水(金沙江)黄金的转运任务。中央王朝也会对五溪地区的各首领给予赏赐,并通过设立州县委派流官和屯兵的方式加强对五溪地区的控制,客观上也更进一步加深了双方之间的积极互动。张雄在《汉魏以来“武陵五溪蛮”的活动地域及民族成分述考》一文中说:“从唐初开始,武陵五溪地区才正式建立州郡。唐朝改隋黔安郡为黔州,置黔州都督府,督辰、施、业、务等九州。五溪在唐初属辰州之地,由黔州都督府督领。”[24]之后,唐王朝在五溪地区广置州郡以加强统治力度。胡振在《宋代五溪蛮地区民族关系、政策与西南边疆开发——以〈溪蛮丛笑〉为中心》一文中论述了宋王朝在五溪地区所采取的民族政策,主要集中在三个方面——“首先,在经济管控方面,朝廷由禁闭逐渐转向开放……其次,在边疆维护方面,朝廷由以军事强控为主转向以羁縻为主、军事为辅……第三,在法治文教方面,宋王朝逐渐由用蕃法到用汉法,且更加重视教化。”[25]

五溪地区自土司设置始,土司制度在这一块土地上快速发展。伍新福在《五溪地区土司制度探源》中如是说:“元明之际,五溪地区土司制度获得了进一步发展,在现今湖南境内的北江地区和部分南江地区,最后共形成由彭、田、向等大姓豪族世袭的十八土司统治局面。”[26]土司制度的快速发展过程,亦正是五溪地区与中央王朝交流渐趋紧密的过程。张永安在《武陵“五溪蛮”的“五溪”考述》中提到在明代之时,中央王朝于五溪之地设卫所,军事行政组织治理要害之地,所设之卫所深入五溪之地各要领之处[27]。

中央王朝自在五溪地区建立羁縻统治始,至土流并治,这一阶段既为王朝王权的拓展过程,亦为五溪地区“内地化”的过程,这正是中央王朝与五溪地区良性互动的体现。然而以往研究多以中央王朝在五溪地区的政治军事行动为分析点进行,以中央王朝为视角,重视中央王朝中心观,忽视了地方中心观,无论是对王权的拓展还是对地方的发展均无法独自进行研究,研究均是在双方积极互动之下进行的。在中央王朝与地方互动过程中五溪地区族群、社会等的变化过程及产生的相关影响方面的研究有明显欠缺。

四、五溪之地多元文化结构研究

五溪地区独特的地理位置、自然环境等条件生成了具有浓厚地域特性的文化。目前,学界对五溪之地文化的研究,主要集中在盘瓠文化、五溪文化、宗教信仰、陶器与青铜器文化等四个文化类型。

(一)盘瓠文化研究

石宗仁在《湖南五溪地区盘瓠文化遗存之研究》一文中较全面地论述了盘瓠文化,认为主要体现在宗教祭祀、服饰、饮食、手工制品、地名五个方面[28]。明跃玲在《神话传说与族群认同——以五溪地区苗族盘瓠信仰为例》[29]中以五溪之地盘瓠信仰为剖析点去理解五溪地区的文化内核,认为五溪地区多民族杂居的特点和各民族之间独特的交流方式以及用诸多显性的文化特征敬畏盘瓠之行为维系着本民族民众的族群认同意识,保持着与五溪之地其他民族的良性互动;又从盘瓠神话的演变过程看待盘瓠文化包容的特性,即汲取周边先进文化,并通过此种方式进而加强五溪地区民族的族群认同功能。陆群在《五溪流域盘瓠庙时空分布研究》[30]一文中从盘瓠庙发展过程看盘瓠信仰,认为盘瓠信仰以五溪地区为核心,向周边延伸,盘瓠庙从密集到稀疏也与此相对应,并从宏观、中观、微观三个层面分析盘瓠庙时空分布的多重原因。盘瓠信仰作为五溪地区的民间信仰,一直起着维系五溪各族人民团结的重要作用。

(二)五溪文化研究

吴述裕在《“五溪文化”的多元结构与独特精神》中对五溪文化的定义为:“五溪文化就是五溪地区以汉、侗、苗、瑶、土家为主的多民族人民在长期的生产生活实践中创造的一种以‘舞水文化类群’为主线,以高庙文化、里耶文化为标杆,以土著文化、巴文化、楚文化、越文化、汉文化为源流,以古朴神奇、多元一体、开放包容、和谐共生为特色的地域文化。”[31]其并从五溪文化形成的条件、多元结构、独特精神、地域特色四个方面进行论述。在《略论五溪文化》中,李成实对五溪文化的定义是:“五溪文化是五溪地区以汉、侗、苗、瑶、土家为主的多民族人民在长期的生产、生活实践中创造的一种地域文化……以‘沅水文化类群’为主,以傩文化、巫文化、盘瓠文化为其特色。”[32]关于五溪文化的多元结构问题,向友桃、吴述裕的《浅谈五溪文化的多元结构》[33]一文作了专门论述。李成实在《族群活动与五溪文化的形成》[34]中首倡族群活动对五溪文化的影响,并结合考古发现展开论述,时间跨度从旧石器时代至民国时期;对于五溪文化形成的脉络,其认为萌芽于旧石器时代,大致形成于商周时期,至秦汉之时已趋于成熟,并进一步从文化结构上提出五溪文化以本土文化为核心,兼容楚文化、巴文化、越文化、中原文化等。

五溪文化的多元性,得益于便利的水利交通。“沅水像一条纽带,它不仅把五溪相互紧密地联系在一起,而且还把五溪地区与洞庭湖区及中原地区和其他地区也紧紧地联系在一起;它又像一条大血管,把五溪地区的优秀文化输送给洞庭湖区和其他地区,同时,又把外地的先进文化反馈给五溪地区。”[19]李成实在《五溪文化的形成条件》[35]一文中从地理环境、经济基础、政治结构、文化因素等角度探析五溪文化的形成过程,认为五溪文化是多种文化相互作用的结果,是一种多元包容的复合文化,在与其他地区紧密交流的过程中,始终保持其固有的地方特色,如是乃形成了五溪文化,其持续性地对五溪人民产生各方面的影响,深入生活的方方面面,延续至今。李成实、李松岭在《五溪文化的当代转换》一文中即有言:“五溪文化经历了重大变化,它已从一种封闭文化转向了开放文化,从农业文化转向了工业文化,从斗争文化转向了和合文化,从落后文化转向了先进文化,从人治文化转向了法治文化。”[36]

(三)宗教信仰研究

李成实在《族群关系中的文化同构——以五溪地区族群为例》一文中对五溪地区的宗教信仰进行深度剖析[14]。五溪地区为多民族聚集区,文化复杂多样,有同有异,且每个民族在发展过程中均形成本民族独特的宗教信仰,各民族之间长期的交流,又形成你中有我、我中有你的宗教信仰模式。佛、道等宗教的传入及与本地宗教信仰体系的成功结合,更加丰富了五溪各族人民的精神世界,更有力地促进了族群间的认同。张轶群在《信仰与空间——刍议五溪地区传统民居建筑》中对五溪地区各民族的宗教信仰情况进行论述,认为五溪地区民间存在原始宗教信仰和崇拜、社会神崇拜以及道教、佛教及基督教等主流宗教,其宗教信仰呈现为一个本土原始宗教与外来宗教共处的庞杂的混合体[37]。

五溪地区的宗教信仰是在各少数民族与汉族的长期交往、交流中逐步发展形成的,呈现多元特点。各民族以宗教信仰为纽带,形成了良性互动。

(四)陶器与青铜器文化研究

考古发掘证实,五溪地区有着丰富的不同时代的地下遗迹。五溪地区陶器、青铜器等不只具有本地特色,还富有其他地方的特色。舒向今在《五溪地区先秦文化刍议》中说:“怀化市高坎垄断新石器时代的遗址,既出土有湖北京山屈家岭遗址中型制一样的黄陶壶,也出土有与洞庭湖区的车轱山、划城冈、三元宫遗址中型制相同的黑陶曲腹杯……等器物,同时也出土有华南文化中常见的有肩石斧……芷江岩桥出土的西周时期的青铜凤形器,其纹饰在中原一带出土的青铜器上可见到。”[19]关于五溪地区的陶器与青铜器文化,他的另一篇文章《五溪地区土著青铜文化研究》中有更为深入的论述[38]。在又一篇文章《试探考古学上的濮文化》中,他指出——“罐、钵之类的陶器,是五溪地区在商周和春秋战国时期的常见之物,以罐、钵、豆或罐、豆为陶器组合墓葬又是五溪地区土著民族即濮人的墓葬,在这些墓葬里出土这一类型的青铜短剑,被认定为‘濮人’的特有兵器应是准确的。”[39]从五溪地区出土的陶器与青铜器所具有的文化属性可知,五溪地区“文化发展序列比较清楚……从旧石器时代起,相继经历了新石器时代、商周时代和春秋战国时代,且一直延续不断。”[19]在这个发展过程中,五溪在以本土文化为主的基础之上融合其他地区的文化,充分证实了五溪地区为华中地区、华南地区、西南地区等不同地区的文化交流的桥梁,也从考古层面解释了五溪文化的丰富性与多元性。

研究者们从盘瓠文化、五溪文化、宗教文化、陶器与青铜器文化四个方面分别论述了五溪地区的文化类型与文化内核,对该文化的形成、发展与内部构成的论述清晰,并认为以上四个文化类型与其他文化共同组成五溪地区的文化结构。然而,已有研究均是从某一方面入手展开讨论,缺乏对五溪地区文化结构的整体研究,缺少对不同文化类型的内在联系的分析。五溪地区的文化结构是由多种文化类型共同组成的,在分类型探析之外,还应加强对不同文化类型的内在联系等方面的研究。

五、古代五溪地区经济发展研究

五溪地区由于特殊的地理环境,其手工业发展较之农业为快。据舒向今在《五溪地区先秦文化刍议》中统计,截至1988年,“仅在怀化地区的十二个县(市),就发现先秦时期的地下遗存四百四十一处”[19],其中发掘出大量具有高超技艺的陶瓷、青铜器、铁器等,而“麻阳九曲湾春秋战国时期的古铜矿井的发现……证明了五溪地区的古代冶金行业进入了先进行列,充分体现了五溪地区当时的高度发达的生产力”[19]。而五溪地区的农业发展较为缓慢,至宋代才得以改观。据陈天俊的《“五溪蛮”地区的社会结构与经济形态》记载,五溪地区至宋时封建经济才形成,此时,水利灌溉已得到普遍推广,并多地种植双季稻,农业得到快速发展。与之相关的农产品加工业也有了相应的发展,著名的“钩藤酒”形成于此时并于此后成为五溪地区的名片之一;丝织“苗绢”更为精美,且成为“岁赋”的贡品之一;纺织品、农产品、丹砂、水银、铜、木材等经济也得以发展,商业也得到发展[8]。

五溪地区商业的发展随着当地少数民族与汉族交流的加深而加快。陈天俊在《“五溪蛮”地区的社会结构与经济形态》中对此有相当的研究。该文认为宋代五溪地区商业的发展,使得五溪地区各民族产生许多从事贸易活动的商人。在商品交换中,以粮盐交换为大宗,其次则是军需品同农产品的交换[8]。胡振在《宋代五溪蛮地区民族关系、政策与西南边疆开发——以〈溪蛮丛笑〉为中心》中对五溪地区的商品交流作重点论述,在论述中指出木材交易中,人们将木材的主干部分分出等甲头、长行、刀斧三个级别,将树梢部分分出水路、笏削、中杠三个级别,将“辰砂”依照质量高低分为箭镞、肺砂、趢趗、药砂四个等级,将砚石分为金系带、紫石、揭石三种类别[25]。由此细究可知,频繁的贸易导致了商品类别的细分和商品质量的严格等级划分,并有着一套较为稳定的经济交流模式。

已有五溪之地经济发展研究中,虽有五溪地区的手工业、农业、商业等方面的研究成果,但总体数量较少,仅有数篇,研究力度也不足,时间上多集中于宋代,而对其他时代的研究较为缺乏,经济发展脉络也没有得到清晰的勾勒。五溪地区因地理环境等客观因素,内部的经济发展具有不平衡性,因此应注重五溪内部各地域的经济情况研究。

六、小结

截至目前,有关五溪的研究成果较多。通过对已有研究成果的整理、归纳、分析和总结,可得出以下结论:首先,研究人员以湘西、怀化本地学者为主,也有周边的地方高校、研究机构的一些人员;其次,研究时间段以20世纪八九十年代为重,新世纪第一个十年研究成果虽有所下降,但第二个十年蓬勃发展,进入第三个十年依然发展;再次,研究内容以五溪文化相关研究为最主要的,其次为五溪地望与支流研究,并逐渐从地方视角扩大到与国家的关系、民族之间的交往、交流、交融等方面的研究;从次,文献资料与考古资料的结合度较高,并着重于文化角度研究,从源头和本地与其他地区的文化交流角度进行论述,有利于去理解五溪各族的社会发展状况及其精神世界;最后,从研究质量来看,大部分论文发表于普通期刊,但也有数篇发表在核心期刊,说明学界对五溪的研究较具创新性,并向更具有学理性的方向迈进。

从五溪之地研究的大背景下看五溪之地研究成果,可发现其依然存在以下不足:首先,对五溪地区的地理沿革目前尚未有专门论述,对五溪地区各民族各时代不同活动区域的研究关注度不够,无法对五溪地区有一个明确清晰的认识,导致在研究五溪之地时产生模糊感;其次,对五溪地区的羁縻政策、土司政策等问题的研究力度较弱,从地方与国家相互审视角度上缺乏研究,不利于去探究五溪地区的纵向发展与国家对五溪地区的治理发展;再次,对五溪地区的经济发展研究不足,目前大篇幅论述经济状况的仅有一篇,还局限于在用宋王朝角度去审视五溪地方,未从本地出发去思考这一问题,尚未有五溪地区经济发展脉络的研究;从次,对五溪地区的交通状况尚未进行研究,仅从中央王朝与五溪地方的冲突中偶有描述,这不利于去理解五溪之地内部的交流及其同外部的交流;此外,还需要进一步开拓研究视野,因五溪地区的地理环境、政治军事活动、文化结构、经济发展等各方面有着紧密的联系,故应加强综合因素下的五溪地区研究;最后,对五溪地区文化遗产的研究着力较少,文化遗产是五溪各族人民优秀传统文化的集中体现,应重视五溪地区文化遗产的研究力度,深入研究领域才能有助于更好地厘清五溪地区政治、社会、经济、文化等的发展脉络和完善对五溪之地的研究。