后脱贫时代广东潮汕农村的社会流动与语言生活

2024-01-18付义荣

付义荣

(汕头大学文学院,广东 汕头 515063)

引言

2020 年,我国脱贫攻坚取得决定性胜利。2012-2019 这8 年间,现行标准下近1 亿农村贫困人口全部脱贫,832 个贫困县全部摘帽。中国自此步入“后脱贫时代”,贫困治理的重心开始由绝对贫困转向相对贫困,所面临的主要问题不再是发展的绝对落后而是内部发展的不平衡与不充分,这在农村地区尤为如此。党中央、国务院在其印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》中明确指出,“乡村兴则国家兴,乡村衰则国家衰,我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在乡村最为突出,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的特征很大程度上表现在乡村。全面建设小康社会和全面建设社会主义现代化强国,最艰巨最繁重的任务在农村,最广泛最深厚的基础在农村,最大的潜力和后劲也在农村。”

发展的不平衡与不充分,即便在经济强省广东也同样存在。据蓝皮书《广东经济社会形势分析与预测(2023)》,2022 年,广东省地区生产总值达12.91 万亿元,连续34 年领先全国,但其经济社会发展存在一个最大的短板,即“城乡区域发展的不平衡”,例如在城镇化率、地区生产总值等指标上,珠三角地区处于全国领先水平,东翼、西翼和山区①广东全省分为珠三角、东翼、西翼与山区这四个经济发展区域,其中珠三角9 市,指广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆;东翼4 市,指汕头、汕尾、潮州、揭阳;西翼3 市,指阳江、湛江、茂名;山区5 市,指韶关、河源、梅州、清远、云浮。则又低于全国平均水平。[1]66另据《广东统计年鉴2022》,2021 年,广东东翼全体居民、农村居民的人均可支配收入分别为27006.0 元、19211.4 元,皆在广东垫底,其中前者低于全国平均水平(35128.0 元),后者也只略高于全国平均水平(18931.0 元)①数据来源:《广东统计年鉴2022》(http://tjnj.gdstats.gov.cn:8080/tjnj/2022/)。;此外,东翼的城镇化率(61.07%)也落后于全省(74.63%)乃至全国(64.72%)的平均水平。可见,东翼就是全省乃至全国社会经发展中的一块洼地。东翼即潮汕地区,包括潮州、汕头、揭阳、汕尾四个地级市②关于“潮汕”所涉区域,坊间乃至学术界还有一定的争议。狭义的观点认为,潮汕地区仅限于潮州、汕头与揭阳三地;广义的观点认为,潮汕地区还包括汕尾。本文采用的是后一种观点。。截止2021 年末,潮汕地区常住人口1640.87 万,其中农村人口约占其中的39%,共有639 万人③数据来源:《广东统计年鉴2022》(http://tjnj.gdstats.gov.cn:8080/tjnj/2022/)。,区内分布着潮汕话、客家话、粤方言等多种方言。在一个经济领先全国的省份,为什么会存在这样一块洼地?它有没有语言方面的因素?为此,我们拟从社会流动的视角来对此问题进行考察与探究。

所谓社会流动,即社会成员在社会位置上的移动,这种变动可以是不同阶级或阶层间的转移,也可以是同一阶级或阶层内部在职业或一般活动空间等方面的变动;社会流动不仅对个人具有重要意义,也对整个社会结构产生重要影响,流动的幅度、速度等将影响着社会结构的性质以及社会运行的状态,可以反映一个社会的开放程度。[2]21对于一个地区而言,不同社会阶层间合理、开放、自由的流动是现代化发展的核心动力,而一个僵化、刚性的社会结构势必导致阶层固化,并最终阻碍社会的正常发展。[3]影响社会流动的因素异常复杂,但学者们多从社会制度、社会经济本身的发展程度、教育的普及与发展、家庭背景、社会网络资源等层面来考虑,反而忽略了语言之于社会流动的作用。诸多社会语言学研究发现,语言与社会流动是存在某种关联的:在微观层面,拉波夫[4]71、付义荣[5]等的研究显示,说话人往往会选择语言中的标准形式以追求向上的流动;在宏观层面,学者们则以“语言与贫困”“语言与乡村振兴”等为题,主张语言能够助力人们经济收入的提高、社会生活的改善,如朝日祥之[6]、康慧琳[7]、赵春燕[8]等的研究,都证实了语言之于社会流动的这种积极作用。因此,对潮汕农村的社会流动和语言生活展开研究,理论上可以探究这一地区何以落后的社会语言学因素,从而为解决我国农村地区不平衡不充分的发展问题提供一种新的思路。

一、研究设计

社会流动是社会成员在社会位置上的变动,而判断某种变动是否属于社会流动,关键就要看当事人在社会结构中获取或占有资源的机会是否发生了变化。虽然获取或占有资源的机会可以随着当事人的教育、家庭、居住环境甚至身体条件等发生变化,但社会流动研究一般更关注人们在职业上的变化,因为职业是人们最主要的社会地位的代表,它对获取经济、权力和声望资源具有更重要的意义。[9]153不止如此,职业也是社会学家在进行社会分层时普遍采用的指标,实际上很多阶层本身就是根据职业来界定甚至命名的。社会分层与社会流动密不可分:社会分层是社会流动的静态结果,体现的是个体或群体在社会结构中结果的不平等;社会流动是社会分层的动态过程,体现的是个体或群体在社会结构中机会的不平等。[10]因此,本次调查也以“职业”作为核心指标来考察潮汕农村的社会流动,并将其与当地的语言生活联系在一起进行相关分析,从而探究它们之间的互动关系。

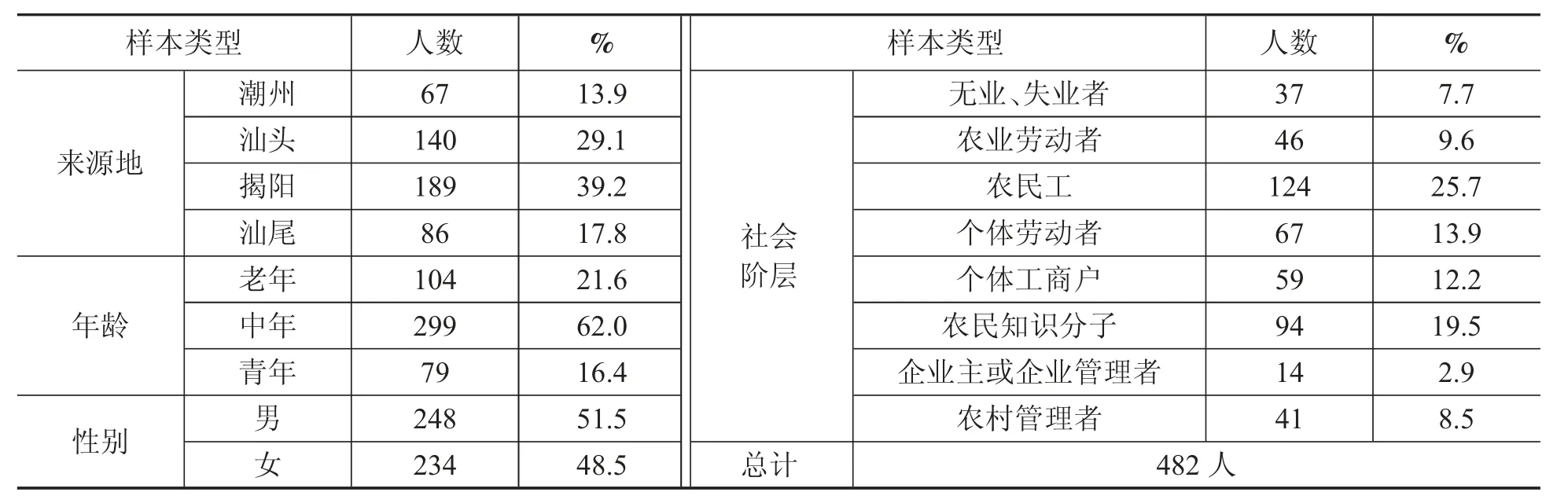

2023 年1-7 月,我们在潮汕农村地区展开了调查。根据《中华人民共和国乡村振兴法》的规定以及付义荣(2022)的研究,我们将“潮汕农村”限定为潮州、汕头、揭阳与汕尾境内的乡镇与村庄。调查员皆为汕头大学中文系的本科生与研究生,他们都来自潮汕农村,熟悉普通话与调查地的方言,并且在调查之前接受过培训。调查主要采用参与观察、局外观察的方法,被试主要为农村适龄就业人员。表1 即此次调查的样本情况,样本主要来自调查者的判断抽样。其中“无业、失业者”是相对于“就业者”而言的,而“就业者”则依据国家统计局关于“就业人员”的界定,即:年满16周岁,为取得报酬或经营利润,在调查周内从事了1 小时(含1 小时)以上劳动的人员;或由于学习、休假等原因在调查周内暂时处于未工作状态,但有工作单位或场所的人员;或由于临时停工放假、单位不景气放假等原因在调查周内暂时处于未工作状态,但不满3 个月的人员。①参见:《就业与工资》(www.stats.gov.cn/sj/zbjs/202302/t20230202_1897107.html)。对于农村中青年而言,若不符合上述情况则被视为“无业、失业者”,但农村老年人较为特殊,他们已过了法定劳动年龄,不存在“无业或失业”的情况,虽然很多人已经退休,但也有不少人依旧在劳作:对于前一种情况,我们则统计他退休前最近从事的工作,对于后一种,我们统计他正在从事的工作。

表1 潮汕农村“语言生活与社会流动”调查样本构成情况

从表1 来看,来自揭阳、汕头两地的样本与汕尾、潮州两地明显处于不同的量级,这主要是考虑到揭阳、汕头的农村常住人口要明显多于其他两地。②据《广东统计年鉴2022 年》(stats.gd.gov.cn/gdtjnj/content/post_4035145.html),2021 年,揭阳、汕头、汕尾、潮州的农村常住人口依次约为272 万、161 万、116 万、90 万。中年样本之所以占了样本总量的62%,这主要反映了这样一个事实:在潮汕农村,中年人是就业的主力军,而年青人更愿意去城市就业,之于老年人的样本量、男女性别比大致与潮汕农村的人口结构相当,其中社会阶层的具体情况在下文会有所说明,在此不赘。总之,本次调查的样本大体反映了潮汕农村人口的实际情况。

二、潮汕农村的社会分层与流动

改革开放后,中国的社会分层与流动出现了重大变化,学者们也随之越发重视这方面的研究并生产了许多高水平的成果,为人们理解当今中国社会正在发生的变迁提供了详细精准的知识信息,但在诸多成果中,陆学艺等人主编的《当代中国社会阶层研究报告》(以下简称《报告》)最具代表性、影响也最为广泛,并且还被当时的农业部采用,作为分析框架来指导全国农民社会分化和流动状况的大调查,从而为制订农村政策提供了重要的依据。[11]173有鉴于此,本文也将基于《报告》并结合调查到的实际情况,来对潮汕农村的社会分层与流动展开分析与描述。

《报告》认为,改革开放后,中国农村开启了一场以市场为机制、以职业为基础的社会分化,农村人口已经分化为这8 个阶层:农业劳动者阶层、农民工阶层、雇工阶层、农民知识分子阶层、个体劳动者和个体工商户阶层、私营企业主阶层、乡镇企业管理者阶层、农村管理者阶层;[11]170-173另外在全国范围内还存在一个“城乡无业、失业、半失业者阶层”。[11]23因此,中国农村实际上存在9 个阶层。《报告》同时指出,这一分层体系并非固定不变,而是处在不断的变动中,这是因为“现代社会流动机制已经出现,正在逐渐取代传统社会流动机制”。[11]57确实如此,从本次调查看,这一分层体系已不能完全反映潮汕农村的实际情况,必须要有所调整。例如,“雇工”与“农民工”、“半失业”与“无业”“失业”当前已经很难区别;“个体劳动者”与“个体工商户”已分化明显;“私营企业主”与“乡镇企业管理者”终究比较少,但其拥有的声望、地位以及工作的性质却高度相似。考虑到这些情况,我们将“雇工”与“农民工”合并为“农民工阶层”,不区分“半失业”而只考虑他调查时是否“无业、失业”,将“个体劳动者和个体工商户”分开对待,“私营企业主”与“乡镇企业管理者”合并为“企业主或企业管理者阶层”。通过此番调整,潮汕农村大致分为这样8 个阶层。

(一)无业、失业者阶层

即农村无固定职业的劳动年龄人群(不包括在校学生)。这是一个以女性居多的阶层,此次共调查到37 位无业、失业者(见表1),其中30 位都是女性,她们一般待在家里做家务或带孩子,而男性无业、失业的较少,仅有7 人。该阶层的成员没有较为稳定的收入,不少人,尤其是其中的女性,基本上依赖丈夫或所在家庭的收入来维持生活。

(二)农业劳动者阶层

这是农村其他阶层的母体,他们承包集体土地,主要从事种植业,还有一小部分从事渔业、养殖业。改革开放后,大量农业劳动者转移到其他产业,该阶层的规模也随之出现了明显的萎缩。据广东统计局的数据,2012-2021 这10 年间,潮汕农业劳动者的数量从252.87 万锐减到153.37万,规模一下子缩小了40%。①数据来源于《广东统计年鉴2013 年》、《广东统计年鉴2022 年》(stats.gd.gov.cn/gdtjnj/index.html)。表1 显示,该阶层的占比仅有9.6%,只高于农村顶层的“企业主或企业管理者”“农村管理者”和低层的“无业、失业者”,说明潮汕农村地区的非农化程度还是比较高的。

(三)农民工阶层

他们的户籍身份还是农民、有承包土地,但主要从事非农产业劳动、以工资为主要收入来源。这一阶层大体可分为两类:一是“离土又离乡”的农民工,二是“离土不离乡”的农民工。由于此次调查的地点是潮汕农村,调查对象是当地常住人口,所以此次调查到的多为离土不离乡的农民工,他们一般都在当地的工厂、工地、商店、机关等从事生产、建筑、保安、保洁、烹饪等工作。表1 显示,该阶层规模最大,约占整个就业人员的1/4,说明潮汕农民多流向第二、第三产业中的体力劳动,这和中西部农村并无太大区别。

(四)个体劳动者阶层

他们拥有某项专门技术或经营能力,自有生产资料或资金,从事某项专业劳动或经营流动、小型的摊位,工作时间亦较具弹性,如小商贩、手艺人、出租车司机、白事经办者,还有近几年新出现的网红等。与农民工一样的是,他们也主要从事非农工作,但不一样的是,他们的收入不是来自工资而是自己主动从市场获取,有时还可能出现亏本。表1 显示,该阶层较大,约占所有就业人员的14%,仅次于“农民工”“农民知识分子”这两个阶层。

(五)个体工商户阶层

这一阶层也自有生产资料或资金,有的也拥有某项专门技术,但与个体劳动者不同的是:他们有固定的店面,并在工商部门登记注册过,拥有营业执照,经营着小饭馆、小超市、小旅馆、奶茶店、理发店、烟酒店、洗车店、汽修店、钟表维修店等;他们多集中于农村的集镇和交通较为便利的道口、码头、公路旁等人员较为集中的地方;他们有的独立经营,有的也会雇佣不超过7 人的帮工。表1 显示,该阶层就业人员占比12.2%,也是一个较大的阶层。

(六)农民知识分子阶层

他们主要在农村从事教育、科技、医药、文化、艺术等智力型工作。在潮汕农村,该阶层主要有教师、药师、律师、医生、护士、会计、技术员、英歌表演者、潮剧工作者(演员、演奏、剧团团长等)等。该阶层内部又分两类:一类是非农业户口,他们属于国家全民所有制或集体所有制的干部和职工;另一类是农业户口,其身份仍旧是农民。如“公办教师”具有非农业户口,而“民办教师”则具有农业户口,但像“律师”“英歌表演者”“潮剧工作者”一般没有这种区分,多为农业户口。该阶层占比达19.5%,规模仅次于农民工阶层。

(七)企业主或企业管理者阶层

这里的“企业主”主要指私营企业主,他们拥有企业的生产资料,自主经营、自负盈亏并且至少拥有8 个雇工;“企业管理者”则是指乡镇企业的管理者,他们具有集体企业的经营权、决策权,如乡镇集体所有制企业的经理、厂长以及主要科室领导和供销人员等。这是农村地区拥有最多经济资源的阶层,其中私营企业主名下的企业本身就有数百万、千万甚至上亿的资产,而企业管理者所经营的企业,其所有者并非个人而是乡村集体,管理者直接受命于乡、镇政府或村委会。单从经济层面来看,这是处于金字塔尖的阶层,人数自然不会太多,表1 的数据显示,该阶层占比仅有2.9%,是潮汕人数最少的阶层。

(八)农村管理者阶层

即乡(镇)、村两级的基层干部,是农村政治、经济、社会生活的组织者、管理者。2021 年,潮汕地区共有乡镇175 个、农户3214728 户①参见《2022 广东农村统计年鉴》(http://stats.gd.gov.cn/gdnctjnj/content/post_4066294.html)。,农村常住人口约639 万。这些乡镇的经济发展、社会秩序、治安稳定、文化维护等,都有赖于该阶层的工作,他们内部又可分为以下几类:

1.脱产干部

即乡镇党政机构里的主要领导和专业干部,以汕头某镇为例,其党政领导班子成员及副科级以上干部共12 人,具体包括:书记1 人,镇长1人(兼副书记),人大主席1 人,副书记3 人,副镇长2 人,委员3 人(其中1 人兼纪委书记),以及分管市监、公共服务的同志各1 人。该镇还设置8 个内设机构与3 个事业单位,前者如党政办公室、经济发展与农业办公室等,后者如人力资源和社会保障服务所、农业技术服务中心等,这些机构、单位尚有若干脱产干部。

2.半脱产干部

即乡镇党政机构里的业务干部和工作人员,他们是农业户口,身份是农民,由乡镇政府参照干部工资和本地的经济发展情况发给补助工资。

3.享受常年固定补贴的干部

即村支部书记、村民委员会主任、会计等村级组织的主要领导干部。他们不脱产,本人身份是农民,家里有承包土地。

4.村里享受误工补贴的干部

即村团支部书记、妇女主任、民兵连长、治保和调解委员会主任,以及村民小组长等村干部。

这8 个阶层具有不同的组织资源、经济资源与文化资源②组织资源包括行政组织资源与政治组织资源,主要指依据国家政权组织和党组织系统而拥有的支配社会资源(包括人和物)的能力;经济资源主要是指对生产资料的所有权、使用权和经营权;文化资源是指社会(通过证书或资格认定)所认可的知识和技能的拥有(陆学艺,2002:8)。并因此具有不同的社会地位,自低到高大体分为:无业、失业者阶层,农业劳动者阶层,农民工阶层,个体劳动者阶层,个体工商户阶层,农民知识分子阶层,企业主或企业管理者阶层,农村管理者阶层。

三、潮汕农村各社会阶层的语言生活

语言生活是运用、学习和研究语言文字、语言知识和语言技术的各种活动,具体包括:语言运用、语言知识的运用、语言技术的运用、语言学习、语言知识的学习、语言技术的学习、语言研究、语言知识的研究、语言技术的研究等九个范畴,其中语言运用是最为普遍、最为重要的语言生活。[12]本文也将重点考察潮汕农村不同社会阶层的语言使用情况,同时也会考察他们的语言能力,因为这是任何语言使用的基础。

(一)潮汕农村各社会阶层的语言使用

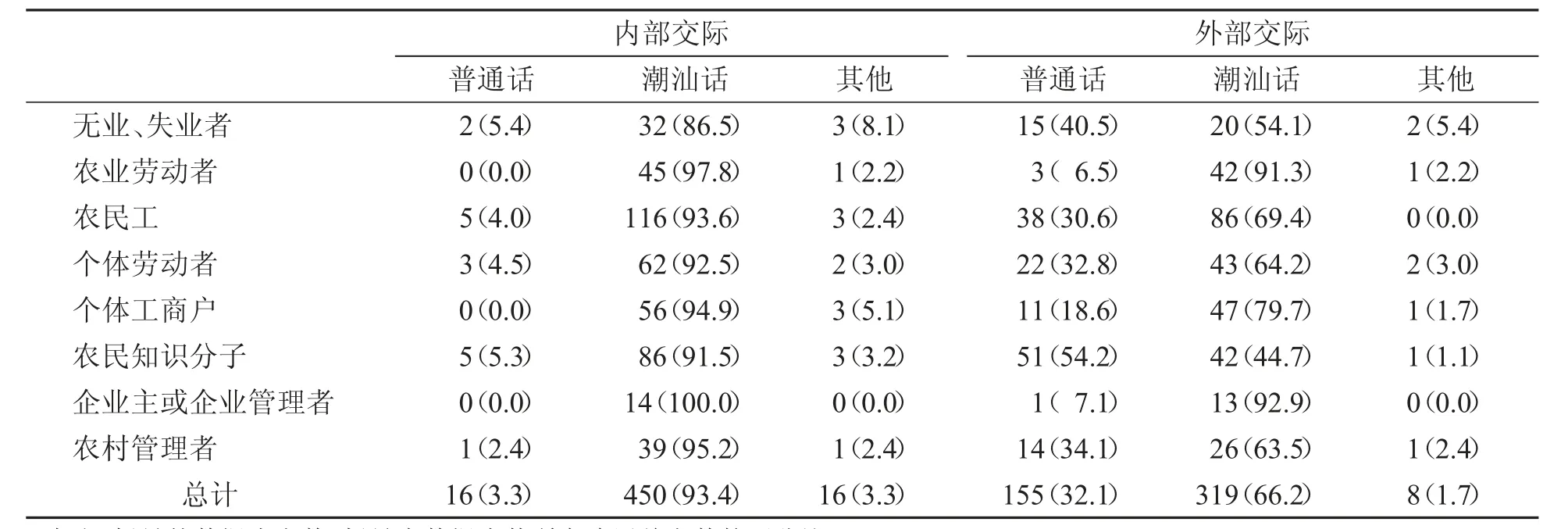

潮汕地区分布多种汉语方言,汕头、揭阳、潮州基本上都讲潮汕话,汕尾市区主要说粤语,但其辖内的海丰、陆丰二县近约8 成的人口说潮汕话,而在陆河县,潮汕话与客家话的使用者大约各占一半。[13]2-3很显然,潮汕是一个以潮汕话为主的地区,甘于恩等人[14]、刘慧等人[15]的研究也说明了这一点。基于这一事实,我们在统计时将主要考察普通话与潮汕话的使用,而将客家话、粤方言等的使用归入“其他”。表2 是此次统计的结果,其中内部交际主要指关系较为熟悉甚至亲近的人之间的交流,如家人、亲戚、同学、同乡、朋友等之间的交流,而外部交际主要指关系较为一般甚至陌生的人之间的交流。另外,在同一类型的交际中,很多被试使用不止一种语言,这时我们只统计他平常使用最多的那种语言。

表2 潮汕农村各社会阶层的语言使用情况

1.潮汕农村各阶层的内部交际

整体看,潮汕农村居民在内部交际中使用最多的是潮汕话。表2 显示,潮汕话的内部交际使用率高达93.4%,而普通话及其他语言的使用几乎可以忽略不计。这与刘慧等人的调查结果大体一致,2016-2018 年间,刘慧等人在粤东四市(即潮汕)的城乡开展了一次调查,结果发现,家庭成员之间在交流时,潮汕话的使用率远远高于普通话与其他方言。[15]实际上,在我国农村,人们在内部交际中普遍使用当地方言是件很普遍且自然的事,李现乐等人[16]、付义荣[17]、闫克[18]的研究对此都有所揭示。可见,潮汕农村的内部交际模式并无什么特别之处。再从各阶层来看,潮汕话使用率最高的阶层是企业主或企业管理者阶层(100%),最低的是无业、失业者阶层(86.5%),二者相差13.5%,其他各阶层的潮汕话使用率都在90%以上,彼此相差不大。通过EXCEL 所做的单因素方差分析显示,在0.05 的显著水平下,F 值为0.76,小于临界值2.03,说明说话人所在的阶层对其内部交际并未产生显著影响。

2.潮汕农村各阶层的外部交际

表2 显示,潮汕农村居民在外部交际中使用最多的也是潮汕话,但其使用率只有66.2%,要比内部交际低了27%之多;普通话的使用率在外部交际中得到了较大的提升,达到了32.1%,要比内部交际高了近29%。其他语言的使用在外部交际中仍然非常低,还不到2%。刘慧等人的调查也显示,在本地商场、工作场合等外部交际中,粤东受访者的普通话使用率不仅较家庭内部有了大幅度的提高,而且还略高于潮汕话。[15]其原因,或许仍在于刘慧等人的调查包括了城市,而普通话在城市的普及率显然要高于农村。但无论是我们的调查,还是刘慧等人的调查,都揭示了这样一个事实,即潮汕农村居民在内部交际中一般会使用潮汕话,但到了外部交际,他们会大幅提升普通话的使用。

诸阶层中,农民知识分子的普通话使用率最高,达到54.2%,这也是唯一一个使用普通话要多于潮汕话及其他语言的阶层;其次是无业、失业者阶层,普通话使用率达到40.5%,这一点令人意外。普通话使用率最低的则是农业劳动者、企业主或企业管理者这两个阶层,他们在外部交际中仍旧以潮汕话为主,潮汕话的使用率仍然在90%以上。通过EXCEL 对外部交际数据进行单因素方差分析,在0.05 的显著水平下,F 值为6.11,大于临界值2.03。这说明,在潮汕农村,说话人所在的阶层对其外部交际产生了显著影响,这跟内部交际有着明显的区别。

(二)潮汕农村各社会阶层的语言能力

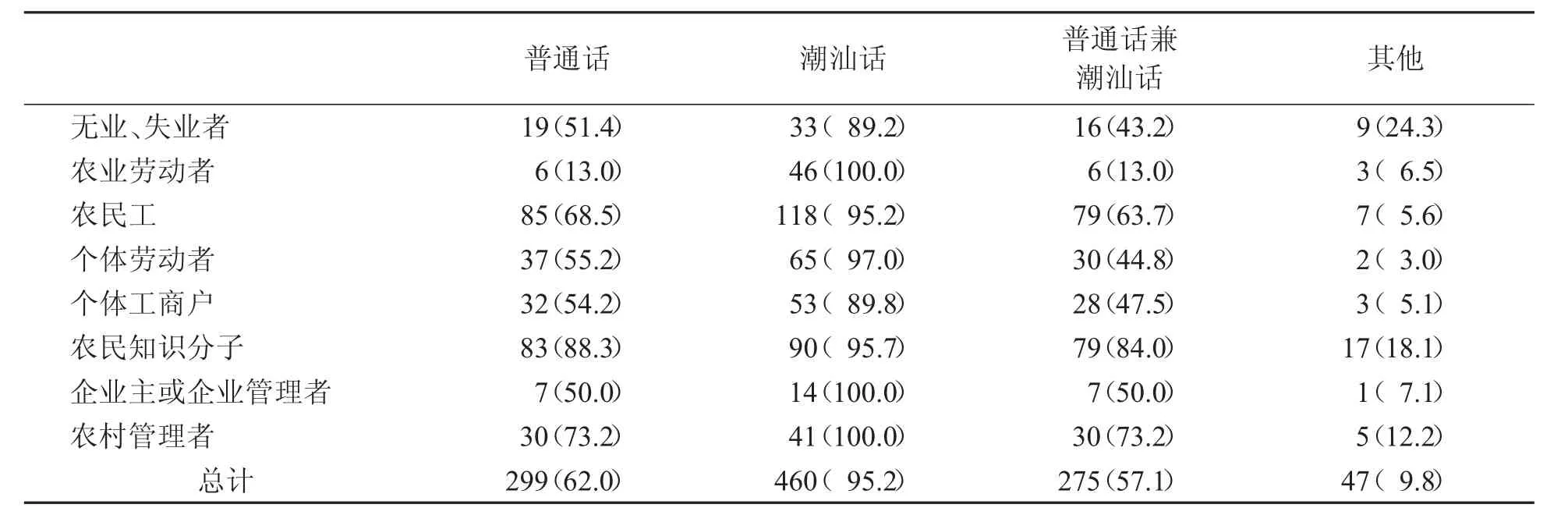

调查员通过访谈并辅以局外观察来评判被试的语言能力,评判采用十分制。以普通话为例,水平最低者,即完全不会说的为1 分;最高者,即说得完全标准、非常流利且自然的为10 分。在统计时,我们将其中达到6 分以上者,视为“掌握”,即至少能够用这种语言与他人进行交流,表3 就是此计统计的结果。

表3 潮汕农村各社会阶层“掌握”的语言或方言

整体来看,在潮汕农村,潮汕话无疑占据绝对优势,其会说的比例高达95.2%,远高于普通话与其他语言。普通话在潮汕农村也有了较大程度的普及,达到了62%,但相对于我国农村其他地方,还是偏低。据教育部、国家语委于2010 年组织开展的一项调查显示,早在10 多年前,我国多地农村能用普通话进行交流的人数比例就已超过了63%,其中最高者广西达到78.31%。[19]

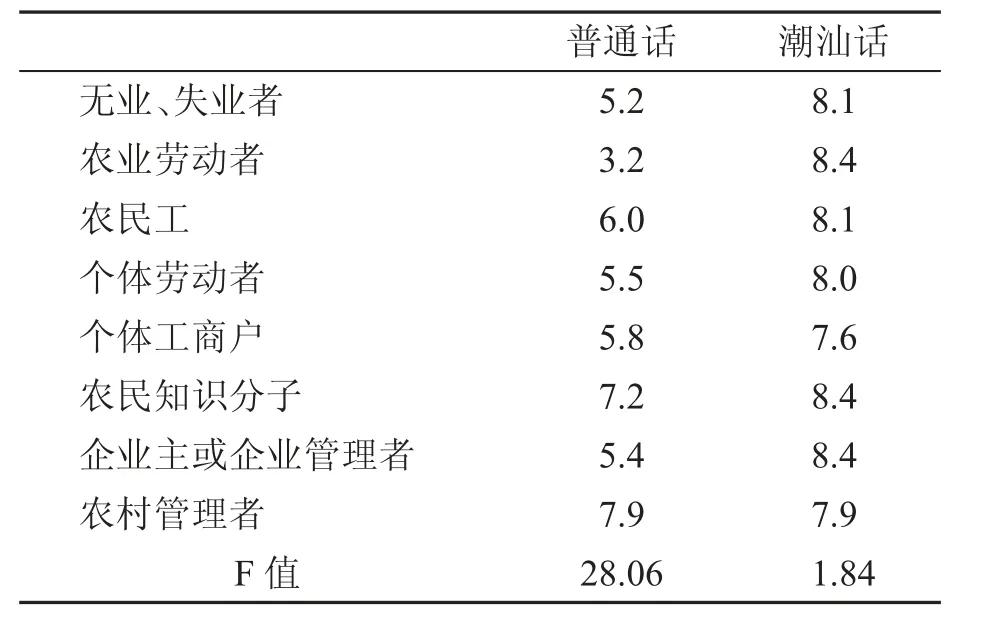

对比各阶层,不难发现他们在普通话能力方面相差比较大,近9 成农民知识分子会说普通话,比最低的农业劳动者高出75.3%;农民知识分子中兼会普潮的双言人因而也最多,比最低的农业劳动者高出71%,但在潮汕话及其他语言能力上面,各阶层彼此间没有这么大差别,最高与最低之间分别相差10.8%、21.3%。表4 进一步显示,在普通话方面,农村管理者与农民知识分子这两个阶层水平最高,平均都在7 分以上,超过了“会说”的水平线,但其他余6 个阶层,平均分都未达到“会说”的水平,其中最低者为农业劳动者,得分仅有3.15,差不多只会说一些简单的普通话用语。各阶层的潮汕话水平则要高得多,一般都在8 分以上,即便最低的个体工商户,也有7.59 分。通过EXCEL 所做的单因素方差分析(显著水平0.05),各阶层在普通话水平上的F 值为28.06,超过了临界值,但在潮汕话水平上的F 值仅为1.84,未超过临界值。这说明,在潮汕农村,说话人所在的阶层对其是否会说普通话存在显著影响,但对其是否会说潮汕话却没有多大影响。

表4 潮汕农村各社会阶层语言水平之比较

至此我们对潮汕农村不同阶层的语言生活大致形成这样一些认识:在潮汕农村,潮汕话是绝大多数居民都能掌握的语言;在内部交际中,各阶层一般首选潮汕话;在外部交际中,除农民知识分子外,其他阶层也以说潮汕话为主;潮汕农村有约6 成的居民掌握了普通话,但在内部交际中基本不使用普通话,只有在外部交际中,才有约1/3 的人会以普通话为主要交际语。

四、相关分析与讨论

前文已知,潮汕农村居民所在的阶层对其内外交际的影响是截然不同的,而内外交际最主要的差异就是,普通话的使用率在外部交际中得到了大幅提升。这是为何?原因或许在于潮汕话、普通话之于人们的社会流动有着不同的意义和作用。

首先来看潮汕话。潮汕话,即粤东闽语,属于闽南片潮汕小片,广泛分布于潮汕四地的大部分地区。[20]两宋之后,大量福建居民播迁至今天的潮汕地区,其带来的闽语逐渐发生变化并在明代分化为一支独立的次方言。[21]可见,潮汕话在潮汕地区拥有悠久的发展演变的历史,绝大多数潮汕人一般会说潮汕话。刘慧等人的调查显示,在今天的潮汕四地,约有91.55%的受访者自幼习得的就是当地方言,其中绝大多数为潮汕话,还有极少一部分习得的都是客家话、粤方言等其他方言,[15]表2、表3 的数据也说明了这一点。其实,某方言通行某地并成为当地居民最主要的交际工具,这是很自然的事,方言亦因此成为一个地区重要的标识,人们往往通过它来判断对方与自己是否来自同一个地方并对自己的母语方言怀有某种特别的情愫。就像兰姆伯特所认为的,语言作为一种显著的地域标识,它的消失会导致异常感和低自尊。[22]迈克尔·豪格等人则认为,在内群成员之间使用别的语言或方言实际上是一种被外群同化的表现,它将引发内群反应,其中就包括给那些已经准备接受外群同化的内群成员扣上污名的帽子。[23]250特鲁杰在英国诺里奇市调查时发现,如果诺里奇人在诺里奇市说标准英语而不说诺里奇英语,那几乎肯定会被身边的朋友、家人视为愚蠢、傲慢和忘本。[24]类似的现象也发生在中国,如在山东某地,如果当地人在话语中改用普通话,常常会遭到周围人的冷眼非议,用山东话说就是“撇”。[25]特鲁杰因而认为语言的非标准形式(如方言)具有潜在的声望和价值,即具有团结亲朋、团结同乡的功能与作用。[24]这种潜在价值,对于任何一个阶层的人来说都是件至关重要的事。阎云祥在河北一个村庄调查时发现,该村有一个成功的企业家,由于被同村许多人疏远,因此当他父亲去世时,他甚至找不到足够的人帮忙把棺材运到坟地。[26]91-92因此,与国内外诸多地区一样,潮汕农村的居民说当地的方言其实就是一件不成文的规则,这项规则跟说话人所在的阶层并无多大关系,而是跟他是否想成为当地社会的一员有关,遵循这个规则就可获得相应的潜在价值,即被视为同类而不至于被疏远甚至被指责,进而可以获得所在地重要的社会支持与社会资源。

再看普通话。普通话是国家通用语,无论其使用人数、分布的范围,还是对中华历史、文化信息的承载,都非境内任何一种语言或方言所能比拟。从社会语言学的视角看,普通话是汉语的标准形式,属于高变体,而包括潮汕话在内的其他方言都是非标准汉语,属于低变体。一般而言,语言学习呈现“向上”之势,即低变体会向高变体靠拢,这是因为高变体会给说话人带来低变体所没有的Q 值(Q-Value)①Q 值是指语言的交际价值。荷兰语言学家艾布拉姆·德·斯旺(Abram de Swaan)认为,Q 不代表任何单词,就像数学中的X 不代表任何单词一样,它是人们对不确定未来的一种美好憧憬,这是荷兰人的一种特殊用法。,如更高的经济回报、就业和生活上的方便等。李强根据其全国调研的数据发现,普通话水平每提高一级,我国城镇职工的经济收入便可增加7.27%;[27]253秦广强对进京农民工的调查时发现,普通话熟练的农民工的月收入平均要高于普通话不熟练者,而且收入上的这种差距还会随着时间的拉长而不断拉大;[28]刘玉屏的研究显示,普通话不好会限制农民工的就业,进而影响他们的生活。[29]可以说,普通话在中国是一种实现向上社会流动的助力工具,缺乏这样的工具,个体的社会流动就会大受限制。

在潮汕农村,农业劳动者所从事的依旧是传统的农业生产,他们多为老年人,此次调查的46 人中有31 位是老年人、15 位是中年人,老年人约占了2/3,年轻人一个都没有。今天农村的各个阶层,基本上都是从这个阶层分化出来的,而人们之所以要脱离这个阶层,其原因就在于务农又苦又累又脏而回报率极低,现代年轻人即便赋闲在家也不愿意走向田间地头。不止如此,务农也是一个非常封闭的职业,务农者“面朝黄土背朝天”,每天面对的无非是自己的土地与乡亲,会说当地方言即可,这也是这个阶层普通话的水平及使用率最低的原因。因此,一个农家弟子若要跻身更高的阶层,就必须提高自身的某些技能,这其中就包括普通话。设想,一个农家弟子若要跻身农民知识分子阶层(绝大部分为中小幼老师),他就不可能不说一口较为标准、流利的普通话,正是对普通话的这种刚性要求使得农民知识分子成为诸多阶层中普通话水平及使用率都是最高的阶层(见表2、表4)。除了教师外,导游、商人、干部、销售员、理发师等,若要拓展自己的事业或追求工作的便利,有时也会有普通话方面的需求。笔者在对安徽傅村进城农民工调查时发现,一部分傅村人在进城后试图改变原有的职业以实现向上的社会流动,在其过程中,他们会主动学习普通话并使用它,普通话因而成为他们拓展事业的有力工具[30],潮汕农村的语言生活也大致如此。

不过,在潮汕农村,有两个阶层较为特殊,一个就是无业、失业者阶层,另一个就是企业主与企业管理者阶层。按照陆学艺的理论[11],前者是农村社会的最低层,后者则是农村掌握最多经济资源的阶层,但表2、表3 与表4 的各项数据显示,后者在普通话水平及使用率上都不及前者,这是为何?通过进一步了解得知,这些无业、失业者女性占比最高,达81.08%,其原因在于该阶层多为家庭主妇,她们个人虽无固定的职业,但其配偶或所在家庭在当地的社会分层结构中并不低,基本上属于个体工商户及之上的阶层,亦正因为如此,她们才能在家里全职带孩子,而在此之前,这些全职妈妈们多是个体劳动者或个体工商户。例如,汕头潮阳区河溪镇有位被试(女,34 岁),原本与老公一起经营水产生意,在当地菜市场有个固定摊位,但随着二孩的出生,她便将生意交由老公一人打理(忙的时候也会请一两位临时工),自己在家专心带孩子、做家务。

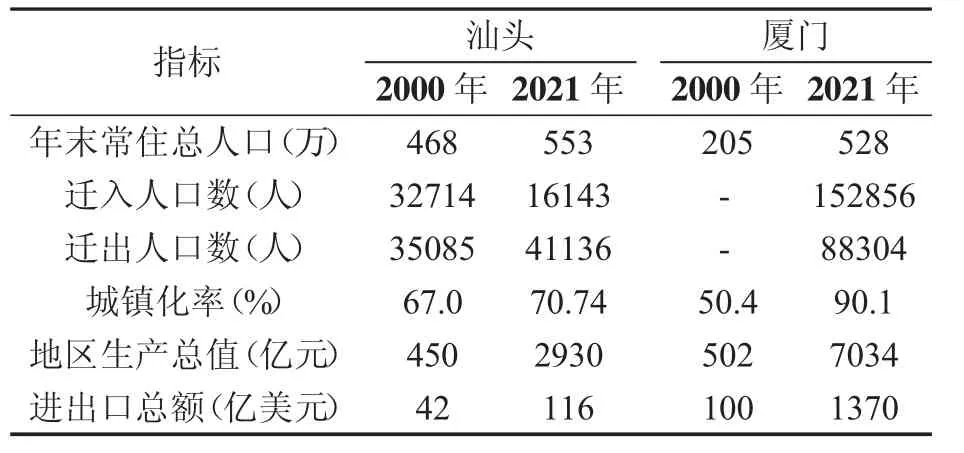

企业主或企业管理者与农业劳动者这两个阶层,他们的地位相差悬殊,但他们的语言使用和语言能力最为接近:既是内外交际中潮汕话使用率最高的两个阶层(见表2),同时也是潮汕话水平最高的两个阶层(见表4)。农业劳动者是农村各阶层的母体,也是一个地区最后的方言坚守者,对于他们超高的方言使用及水平,我们是可以理解的,但潮汕农村的企业主或企业管理者阶层,为何也是如此?唯一的解释或许就在于企业相对内向的发展模式。据了解,这些企业主或企业管理者所经营的多为家族企业,管理层基本上都是自己的家人,甚至一线员工也多为当地村民。例如,汕头金平区有个老板,他名下有家超市,包括他本人、儿子、妹妹在内的管理层及一线的收银员、导购、保安、保洁等,共有15 人,其中13 人都是本区的,还有2 人来自揭阳。在这样的环境下,这家超市的老板很难不以潮汕话为主要的交际语。其实,不光这些企业,整个潮汕地区社会经济的发展也具有内向型特征。我们以汕头为例,并将其与厦门来做一比较,就能明显地看出潮汕内向型的发展特征。汕厦都是改革开放后最早获批的经济特区,都属于闽南方言区,文化、地理上也相近,但经约40 余年的发展,这两个地区在社会经济层面已出现明显的差距(见表5)。

表5 汕头与厦门社会经济发展之比较①数据来源于《汕头统计年鉴-2022》(www.shantou.gov.cn/tjj/tjsj/tjnj/content/post_2143062.html)、《厦门经济特区年鉴2022》(tjj.xm.gov.cn/tjnj/publish/2022/2022.htm),并截取其中可资比较的数据整理而成。

2000 年,汕头的常住人口还是厦门的两倍多,但到了2021 年,两地的人口就非常接近了;20 多年来,汕头的常住人口只增长了18.2%,而厦门增长了158%之多;在从人口的迁移来看,汕头总体上都是迁出人口多于迁入人口,如最近的2021 年,迁出人口是迁入人口的两倍多,并且迁出迁入的人口总量都不高,但厦门的迁入人口一般都多于迁出人口,2021 年,厦门迁入人口有15 万之多,是其迁出人口的近两倍,也是汕头同年迁入人口的9 倍。并且据2010 年第六次全国人口普查的数据,厦门市当年迁入总人口就已占到了其常住人口的52.%,并且其中大部分都是省外迁入的。[31]116人口上的这些差异也直接反映到汕厦两地社会经济的发展上,2020 年,汕厦两地的地区生产总值相差还不大,后者仅比前者多出52亿元,但到了2021 年,后者已经是前者的2.4 倍;从进出口看,汕厦两地的差距也是越来越大,2000年,后者是前的2.4 倍,但到了2021 年,后者已经是前者的11.8 倍。且据两地统计局公布的数据,2021 年,厦门进出口总额的增长率达到27.7%,比全国平均水平高出6.3%,但汕头市仅为10.6%,比全国平均水平还差了近11%。①数据来源于《汕头统计年鉴-2022》(www.shantou.gov.cn/tjj/tjsj/tjnj/content/post_2143062.html)、《厦门经济特区年鉴2022》(tjj.xm.gov.cn/tjnj/publish/2022/2022.htm)。在城镇化水平上,二者也差距明显,2000 年,汕头的城镇化率还比厦门高出16.6%,但到了2021 年,厦门的城镇化率高达90.1%,已反超汕头近19%。以上诸多数据表明,汕头一直都是一个以土著居民占据绝对优势的地区,其社会经济的发展具有明显的内向型特征,这跟文化、地理相近的厦门市形成了鲜明的对比。至此我们不难理解潮汕农村居民的语言生活,他们身处一个内向型的社会,工作、生活中接触最多的仍旧是同乡,社会经济发展缓慢,人们向上流动的机会也不多,除非职业上的特殊要求(如教师),他们对普通话的需求显然不如潮汕话,而这样的交际环境并不利于外来人口的迁入与融入,进而会延缓甚至阻碍地方社会经济的发展,使其因缺乏开放与流动而进一步加重自己的内向型特征。可见,这是一个闭合的循环,潮汕农村的社会流动和语言生活就处于这个循环之中。要破除这个循环,就需要加大力度吸引外来资源(资金、技术及人力等),促进地方经济的快速发展并提供足够多的向上流动的机会;同时也要在内部营造一个更为开放的交际环境,方便外来人口的迁入与融入。

可喜的是,在潮汕农村,已经有人意识到了这一点并正积极采取行动力图改变这一局面。例如,在揭阳市惠来县览表村,一个叫吴利珠的80 后女孩,在外打工多年,2014 年回到村子创立了图书室,一开始只是组织村里的小孩来看书,后来发现接送孩子的妈妈们很多不识字,普通话也不好,于是便在图书室开设“妈妈班”,主要利用晚上的时间帮助这些妈妈们学习汉字与普通话;2017 年,“妈妈班”正式改名“新女子学校”。来夜校学习的这些妈妈们,皆来自当地农村,她们年少时因家贫或父母重男轻女等原因早早缀学或根本就没有上学,成年后饱受这方面的困苦:不会为孩子的作业签名,看不懂孩子学校的通知;进城看不懂路牌,也不会用普通话问路;不会使用电脑,也不会发微信朋友圈;外地人来买东西时也不能跟人家沟通……普通话与汉字能力的缺失让这些妈妈们不仅缺少了一个向上流动的重要工具,也严重地损害了她们的自信。因此,夜校深受这些妈妈的欢迎,她们踊跃来此学习并受益良多,找回了久违的自信。截止2022 年,共有270多人参加了夜校的学习,其影响也在不断扩大,不仅邻村的妈妈们也来此学习,还吸引了不少大学生来此做义工。[32]可以想见,未来的潮汕农村,如果有足够多类似的夜校,不仅招收这些妈妈们,也可招收具有同样需求的爸爸们,那么必将大大改善潮汕现有的交际环境。

结语

“乡村兴则国家兴,乡村衰则国家衰”,乡村的兴衰关乎到我国现代化建设的成败。经约四十余年的改革开放,我国仍存在明显的城乡差距、工农差距与地域差距,这是内部发展不平衡与不充分的体现。诸多差距的焦点便是农村的相对落后,为此我们有必要加强对农村状况的了解与原因的分析,唯有如此方能找到切实的办法来实现乡村的振兴。本文所做正是如此,潮汕农村虽然地处经济强省广东,但其社会经济水平明显落后于全省乃至全国平均水平,这给我们带来很大的疑惑。从社会语言学的视角看,这儿仍旧是一个内向型的社会,人口结构基本还是当地人口占据绝对优势,人们向上流动的机会也不多,进而导致这儿仍旧是一个方言(主要为潮汕话)占据绝对优势的地区,人们在内外交际中多使用方言,这反过来又加剧了潮汕农村的内向型特征。不过,在这个看似闭合的循环中,我们也看到了说话人所在的阶层对其外部交际的影响,看到了普通话对人们向上流动的助力作用。因此,在潮汕农村未来的发展中,实际上是很有必要在语言方面下点功夫,努力营造一个开放的交际环境,方便外来人口的迁入与融入。