敦煌与佛传文学※

2024-01-16荒见泰史胡逸蝶刘丹

〔日〕荒见泰史 著 胡逸蝶 译 刘丹 校

(1.广岛大学 人文科学学院,日本 广岛739-0046;2.湖北中医药大学 外国语学院,湖北 武汉 430065;3.武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

一、敦煌与敦煌学

敦煌之名,与敦煌学之名一道,广为人知。

二、敦煌壁画和佛传资料

敦煌留存有大量与佛教传说有关的资料。文节主要论及敦煌壁画中的佛传故事,由于这些佛传壁画因时代不同而呈现出不同的特点,笔者按时代顺序依次加以分析。

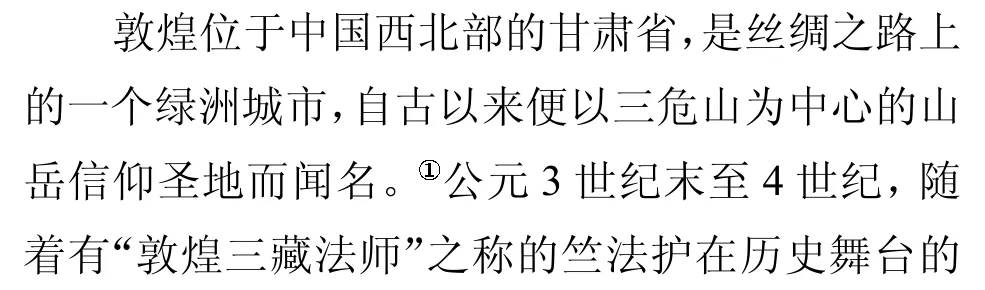

这些关于国王和太子的本生故事题材在十六国时期之后也继续受到画师喜爱,被积极绘制成画。不仅在壁画中,敦煌文献中也有大量与以国王为主角的本生故事有关的资料,与文献有关的内容将于下文详论。

北魏时期(386—534 年),将佛传故事和本生故事相结合绘制成画的情况也十分多见。莫高窟第254 窟中,从南壁中部至东侧甬道绘有带状的壁画,中部为“舍身饲虎”,东侧为“降魔成道”,与之相对的北壁,中部绘有“尸毗王本生”,东侧绘有“难陀出家因缘”。其他洞窟中也有类似构图的画作,在中心塔柱窟263 窟的相同位置,也可以看到一幅与254 窟壁画构图极为相似的“降魔成道”图。然而,263 窟曾在西夏时期被重新涂抹泥层绘制新壁画,后因覆于“降魔成道”图区域上的西夏泥层偶然被剥离,这幅壁画才又露出原貌,其它区域的北魏壁画原貌却已无从确认。此外,在中心塔柱窟260窟的相同位置,也可以看到一幅构图与254 窟、263窟壁画几乎完全相同的“初转法轮”图,虽然构图极为相似,但“初转法轮”图上,端坐的佛陀身边所围绕的并非魔军,而是五比丘、菩萨和飞天,这一点与前述石窟壁画不同。

北魏时期,本生故事仍是极受欢迎的壁画题材,描绘供养菩萨的壁画,及以菩萨的前世为题材的譬喻经类壁画有所增加。如现代漫画般的连环画形式壁画也十分盛行,现在已引起学者们的关注。中心塔柱窟257 窟的南壁下段绘有“沙弥守戒自杀因缘”(图2),西壁下段绘有“九色鹿王本生”和“须摩提女请佛因缘”,北壁下段续画“须摩提女请佛因缘”,这三幅故事画以连环画形式环绕石窟。

西魏时期的敦煌壁画以其细腻的线描和精致而臻丽的画风引人注目,代表性石窟有249 窟和285 窟。285 窟南壁东侧的中段绘有“五百强盗成佛因缘”(图3),下段的禅窟入口周围绘有“沙弥守戒自杀因缘”,与南壁相对的北壁上并未绘故事画,而是绘有数幅佛陀二尊像和三尊像。

北周时期,连环画形式的壁画得到了更进一步的发展,本生故事和佛传故事仍是受欢迎的壁画题材,将两者结合起来的壁画较之前更为多见。

中心塔柱窟428 窟的壁画布局是北魏以后常见的样子,南壁和北壁的壁画相对、分段绘制,中段的带状区域分别绘有三幅尊像画:北壁的主室中央绘有“降魔成道”,东侧绘有“树下说法”,西壁的中央绘有“涅槃图”,南侧绘有“金刚宝座塔”(图4)。“金刚宝座塔”根据佛陀涅槃后信徒建塔供奉舍利的故事绘制而成。塔的内部也绘有佛传故事,其上段绘有“成道”,中段绘有“右腋诞生”。由此可见,428 窟中段的带状区域的壁画内容多与佛传故事相关。而与本生故事有关的壁画,则是“萨埵太子舍身饲虎”和“须达拏太子广行布施”(图5),这两个有名的本生故事以连环画的形式绘于东壁和西壁。

在中心塔柱窟290 窟前室窟顶的人字披东西两坡,也绘有六排并列的连环画式佛传故事画(图6)。东侧绘有“乘象入胎”“右腋诞生”“初生行七步”“开狮子吼”“九龙灌顶”等,西侧壁画内容也继续以悉达多太子在宫中的生活为主,最后一排绘有“出游四门”“夜半逾城”“辞别爱马”等,连环画以“初转法轮”结束。

在与北魏相近的时代也可以看到绘于人字披的佛传故事画,例如,隋代的296 窟西侧绘有“涅槃图”。

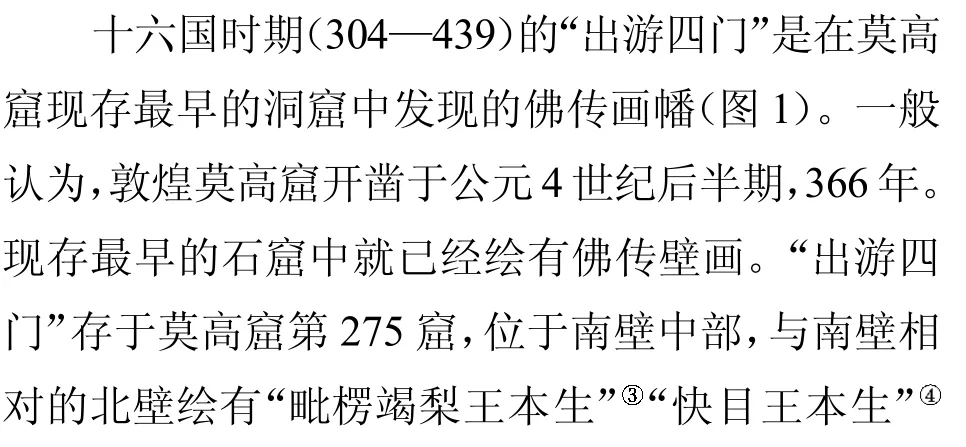

北周时期,佛传连环画不仅绘于人字披,还绘于覆斗顶形窟的窟顶。覆斗顶形窟296 窟的窟顶从西面到北面绘有“微妙比丘尼受难因缘”(在敦煌又称莲花色比丘尼),北面东侧绘有“福田经变”,东面和南面各绘有“善事太子本生”。北壁和南壁

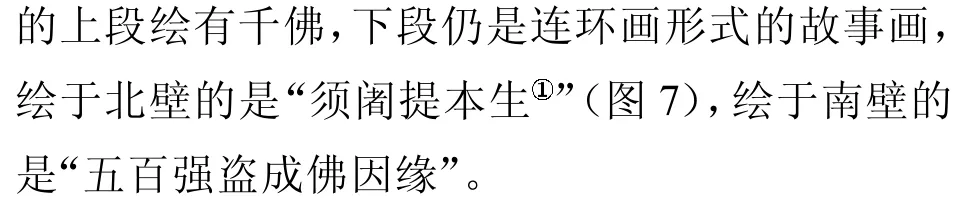

隋代仍继承了前代的壁画布局,多于墙面绘制说法图,于人字披绘制佛传故事画和本生故事画(图8),例如,莫高窟第302 窟的人字披上就绘制了许多前代已被绘制过的本生故事画。人字披的东西两面都分为上下两段绘制本生故事画,东面上段从左向右(从北向南)绘有“快目王本生”“月光王本生”“虔阇尼婆梨王(宝灯王)本生”“尸毗王本生”“婆罗门施身闻偈”等八图,下段以连环画形式绘有“输伽陀供养牛乳”。西面的上段以连环画形式绘有“萨埵太子本生”,下段绘有“福田经变”。此窟汇集了如此多的以国王、太子为主角的本生故事画,这是在别处无从得见的。从佛教讲唱文学研究的角度来看,这些壁画也是极为珍贵的资料。

隋朝至初唐期间,常见“乘象入胎”和“出游四门”二图成双出现的情况。莫高窟第57 窟便是一个具有代表性的洞窟。57 窟以南壁说法图中的“最美观音”而闻名,西壁龛外北侧绘有“乘象入胎”(图9),南侧绘有“出游四门”。有着类似构图的洞窟还有许多,如278 窟、283 窟、322 窟、329 窟、375窟、383 窟、386 窟、397 窟、431 窟等。虽然壁画有的画在龛外,有的画在龛内,位置细节等方面存在些许差异,但构图大体相同,可视为同类洞窟。

唐末至五代期间,屏风画形式的佛传故事画盛行。屏风画多绘于洞窟下段,几幅画排列在一起,如屏风一般,一幅幅屏风画以连环画形式讲述着佛传故事。屏风画出现于中唐以后,于唐末、五代时期盛行,壁画题材以《贤愚经》中的故事为主。

此后,屏风画形式的佛传故事画愈发多见,最具代表性的是莫高窟第61 窟。61 窟西壁“五台山图”的下方绘有15 幅屏风画,从南到北分别为:第一幅“击鼓报喜”“九龙灌浴”、第二幅“阿私陀仙占相”、第三幅“七日丧母”、第四幅“姨母养育”、第五幅“八岁就学”、第六至七幅“向师忍天学艺”、第八幅“游观农务”、第九幅“树下思惟”、第十至十二幅“角技议婚”、第十三幅“太子结婚”、第十四幅“后宫娱乐”、第十五幅“出游四门”。屏风画的内容主要是悉达多太子成道、出家前的宫廷生活,以“出游四门”收尾,故事于此结束。在这一点上,西魏时期的莫高窟第290 窟也是如此。这样的壁画内容与讲唱体写本《悉达太子修道因缘》《太子成道经》《八相变》等变文内容是相通的。

总体来说,敦煌的佛传故事壁画大多是描绘佛传故事中一、两个名场景的画,如“乘象入胎”“出游四门”“降魔成道”等。少数传记连环画也多是仅描绘了释迦牟尼佛从出生到出家、修行的前半段人生,极少描绘其至涅槃为止的后半段人生。由此可以窥见,直到唐朝前半期之前,佛教都有着较之净土和来世观,更为侧重现世修身的特征。另一方面,也能推知佛传故事听众们听闻释迦牟尼佛取得了“成道”这样一个阶段性成功感到喜悦,对这段故事尤为喜爱。而这种在佛传故事当中,释迦牟尼佛从出生到青年时代修行这段故事尤其受欢迎的倾向,在下文论及的讲唱文学中也同样可以看到。释迦牟尼佛的前世故事,即本生故事也是壁画和讲唱文学中常见的题材。可见释迦牟尼佛的修行被视为其前世修行的延续。

三、敦煌文献和佛传资料

如前所述,莫高窟最早期的壁画中就已有了以佛传故事为题材的画作,且每个时代的佛传故事画都各具特色。学者们曾认为这些壁画是根据佛经内容绘制而成的,但壁画数量庞大而出土文献中佛经的数量却很少,那么壁画究竟是据何而绘制的,是一个值得研讨的问题。

以佛传为主要内容的佛经有《修行本起经》《佛说太子瑞应本起经》《普曜经》《异出菩萨本起经》《佛所行赞》《佛本行经》《过去现在因果经》《佛本行集经》《方广大庄严经》等。敦煌文献中,这些佛经的保存状况如下:

(一)《修行本起经》2 卷(后汉竺大力共康孟详译)

(二)《佛说太子瑞应本起经》2 卷(吴支谦译)

北敦6689 号、北敦935 号、敦研237 号、敦研304 号、敦研317 号、敦博32 号

(三)《普曜经》(西晋竺法护译)

(四)《异出菩萨本起经》(西晋聂道真译)

敦煌文献中暂未发现

(五)《佛所行赞》5 卷(马鸣菩萨著、北凉昙无谶译)

(六)《修本行经》7 卷(宋释宝云译)

敦煌文献中暂未发现

(七)《过去现在因果经》(宋天竺三藏求那跋陀罗译)

斯3430 号

(八)《佛本行集经》(隋天竺三藏法师阇那崛多译)

第一卷:伯2221 号

第三卷:伯3317 号

第四卷:斯1747 号

第六卷:伯3157 号

第七卷:伯2459 号V、斯293 号、斯5837 号

第十一卷:斯482 号V、斯1826 号、斯4873 号

第十七卷:北敦7635 号(北6638;皇35)

第二十卷:斯1054 号(“车匿等还品”)

第二十一卷:北敦2307 号(北6639;余7)

第二十三卷:斯920 号

第二十七卷:斯4778 号

第二十八卷:斯4194 号

第二十九卷:伯3680 号

第三十一卷:北敦8171 号(北6640;乃71)

第三十三卷:北敦2888 号(北8581;调88)

第四十三卷:斯6068 号

第四十四卷:伯4752 号(“布施竹园品”第四十六)

第四十五卷:北敦7811 号(北8582;制11)

第五十四卷:伯3539 号(“优波离品”第五十四)

第五十七卷:斯3776 号

(九)《方广大庄严经》(唐地婆诃罗译)

许多与佛传有关的佛经都暂未在敦煌文献中发现。《佛本行集经》是相对而言残卷最全的佛经,但即使是《佛本行集经》残卷,也并非六十卷全本。上述现存残卷大多只有一页,有的甚至只有两三行。如前所述,敦煌文献是曾被废弃而封存在藏经洞中的文献,其中的佛经残卷多为道真主持三界寺佛经修复工作时从各寺收罗而来的古坏经文。后来,这些古坏经文和其他经本一起,被废弃、封存(埋藏供养)。即使将这些古坏经文计算在内,敦煌文献中的与佛传相关的佛经数量也不过如上统计所示,可见此类佛经的数量远比学者们曾预计的要少。

那么佛传故事壁画究竟是依据什么而绘成的呢?本文猜测,传承是其重要依据。如世代相传的,以佛经中有关材料为原型的佛传故事,和绘画技术一起在画工之间代代传承下去的壁画图案等。

上文提到,以国王为主角的本生故事画在《贤愚经》出现以前就已存在,且以一种和《贤愚经》不同的形式在敦煌壁画中传承下来,这也证实了这一猜测。当然,传承并不仅指口头传承,最根本的还是佛经抄略,如《出三藏记集》中所收录的抄略等。

此外,与上文提到的以国王为主角的本生故事和以太子为主角的本生故事在壁画中被结合起来

这种从佛经中摘录出来的抄略是传承的所依典据。许多学者认为,佛经抄略在当时的实际用途很可能是经师讲解经典、教义时所用的备忘录。另外,它也是当时人们解说过往壁画时的参考和创作新壁画时的依据。正是在这样解说、作画的过程中,这些本生故事在壁画及口传文学中传承了下来。

在之后公元10 世纪左右出现的讲唱体变文中,也能看到传承的痕迹。例如,《太子成道经》(虽名为“经”,但最初是讲唱剧本,后来在不断被整理、规范化的过程中逐渐被称作“经”)、《丑女缘起》等变文的引子是以国王、太子为主角的本生故事,故事中的登场人物和故事内容都与壁画相通。前文提到,“阇尼婆梨王”在略记中也被称为“宝德王”,而这位国王在《太子成道经》中则又被称为“宝灯王”,这也许是国王在身体上剜千洞燃千灯的故事内容引发的名称误记,又或许是由于当时的敦煌方言中,“德”和“灯”的发音十分相似,在口头传承的过程中被误传。

71 尔时菩萨右脇生已,即于四方,各行七步,手指天地,口自出言:“我今生分已尽,世最…

72 尔时菩萨亦生已后,无人扶持,即起自行,面向四方各行七步,足承莲花,口自

73 出言:“天上天下,我最独尊。”……

从语言学的角度来说,通常认为,在任何语言当中都是四音节句、八音节句节奏最为稳定(后续有较长延续的句子,如诗句,由于句中需要有一拍休止符,所以多为“四拍+三拍+休止符一拍”的七音节句)。而汉语更是讲究声调即平仄,追求韵律感,古人依据古典文学创造成语时,常常将原句变四字句、八字句,并调整韵律,使平仄相谐。虽然声律随着时代的变迁发生了一些变化,如入声消失等,但许多现在常用的四字成语中也存在平仄规律。如果我们用“○”来表示平调,“●”来表示仄调,会发现四字成语中,以“○●○●”“●○●○”“●●○○”“○○●●”“○●●○”“●○○●”格式的成语居多。从这个角度来看,“天上天下,唯我独尊(○●○●、○●●○)”(根据《广韵》音系)这种译法也使得此句更为脍炙人口。

虽说“天上天下,唯我独尊”的译法从初唐以后就通过口头传承广为流传,但在公元9 世纪左右的写本伯2837 号中出现的译文是与之有所差异的“天上天下,我最独尊”,可见“天上地下,唯我独尊”成为固定译法是稍后时代的事了。

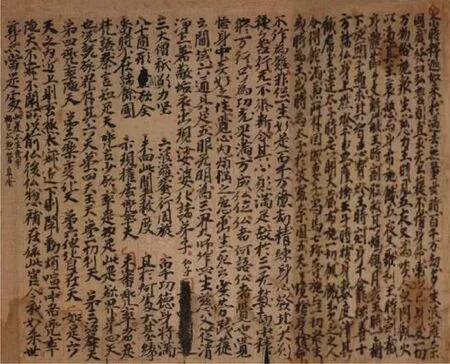

从公元9 世纪后半期到10 世纪,口头传承、佛经抄略及通过壁画传承下来的佛传故事逐渐被归纳、整理为通俗文本。公元9 世纪左右,佛教礼仪快速渗透到中国社会文化中,这样的社会背景成为这些传承文本化的重要契机。为了规范礼仪,相关文本渐渐被整理出来。例如,公元9 世纪左右出现的用于法会唱诵的歌谣类赞文,如《太子赞》《八相押座文》等,10 世纪左右出现的作为唱导文或讲经剧本的佛传故事类变文,如《悉达太子修道因缘》《太子成道经》《八相变》等。现存敦煌文献中的此类文本如表1 所示。

韵文体赞文在公元9 世纪左右十分常见,初期文体与平仄规整的唐代近体诗体式相似,中唐时期与随着法照法师的“五会念佛法”流行起来的净土赞文体类似。韵文体赞文常常被改写,以适应其被唱诵的场合,这与讲唱变文中的韵文及《十王经》中的赞文的流行和发展有着密切的关系。俗讲开讲前及八关斋戒仪式开始前所唱的押座文,也是在这样的背景下出现的(图10)。

图1 莫高窟第275 窟壁画“出游四门”

图2 莫高窟第257 窟壁画“沙弥守戒自杀因缘”

图3 莫高窟第285 窟壁南壁壁画“五百强盗成佛因缘”

图4 莫高窟第428 窟壁画“金刚宝座塔”

图5 莫高窟第428 窟壁画“须达拏太子本生”

图6 莫高窟第290 窟人字披佛传故事画

图7 第296 号窟壁画“须阇提本生”

图8 第302 号窟人字披本生故事画

图9 第278 号窟壁画“乘象入胎”

图10 北8437“八相变”

韵文体类讲唱体类(一)伯3061 号R:(太子入山修道赞)(二)伯3065 号R:太子入山修道赞一篇(三)伯3817 号R:太子入山修道赞一篇(四)伯2483 号R:太子五更转(五)伯3083 号R:太子五更转(六)斯2204 号R:太子赞(七)伯4017 号R:太子赞一篇(八)斯5487 号R:悉达太子赞一篇(九)斯5892 号R:悉达太子修道因缘(十)伯2249 号V:悉达太子修道因缘(十一)斯2440 号R:八相押座文V:(太子成道吟词)(一)北敦3024 号(北8437;云24)R:八相变(二)北敦8191 号(北8438;乃91)R:(八相变)(三)北敦4040 号(北8671;丽40)R:(八相变)(四)日本宁乐美术馆藏R:(八相变)(五)龙谷大学藏R:悉达太子修道因缘(六)斯3711 号V:悉达太子修道因缘(七)北敦6780 号(北8436;潜80)R:(太子成道经)(八)斯2682 号V:(太子成道经)(九)伯2299 号R:(太子成道经)(十)伯2924 号V:太子赞(十一)斯548 号V:(太子成道经)(十二)斯4626 号R:(佛本行集经)(十三)斯2352 号V:(太子成道经)(十四)伯2999 号R:(太子成道经)V:成道经第一卷(十五)x1225R:(太子成道变文)(十六)images/BZ_95_902_3042_928_3074.pngx1228R:(太子成道变文)(十七)images/BZ_95_902_3102_928_3134.pngimages/BZ_95_902_3161_928_3193.pngx285aR:(太子成道变文)(x 为俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所藏)images/BZ_95_1773_3068_1799_3100.png

到了10 世纪,讲唱类变文的文体进一步发展演变。最初的写本以当时流行的韵文类赞文为基础,按照佛教仪式的顺序,将押座文、庄严文等排列组合以成文。在早期的佛传类变文中,“太子赞”都是作为押座文被置于开篇的,后来“太子赞”在文中的位置逐渐发生了变化,在不同的写本中,韵文所处的位置也各不相同。再往后,讲唱类变文变得越来越像“读物”,换言之,文体变得越来越标准。“押座文”等佛教仪式唱诵用语逐渐从讲唱类变文中消失,其文体日益练达。有趣的是,年代距今最近的讲唱文写本伯2999 号中,讲唱文的文体已经较为成熟,因而出现了像《成道经第一卷》这种含“经”字样的标题。像这样将文体成熟形态的讲唱类变文视作“经文”的情况,在北敦7707 号《大目乾连冥间救母变文》及十王经类变文中也有,由此可以看到通俗说唱故事逐渐“佛经化”的倾向。

另一方面,“八相变”是一种奇妙的讲唱体文献,其开头部分的内容、语言和《悉达太子修道因缘》《太子成道经》的相关部分几乎完全相同,但中途文体突然发生巨大改变。“八相变”也和其他讲唱类变文一样以佛传故事为基础,但其他讲唱类变文是通过部分改写逐渐改变文体,“八相变”却是中途文风骤变。现存最早的“八相变”写本北敦8437号的第一页和其他讲唱类变文写本基本相同,但从第二页开始,字体和用纸都变得全然不同,就仿佛是有人用新的文体对第一张残卷进行了续写一般。

另外,在现存讲唱体文献《悉达太子修道因缘》《太子成道经》中,可以看到与莫高窟壁画中所常见的以国王为主角的本生故事有关的记述。

我本師釋迦牟尼求菩提緣,於過去無量世時,百千萬劫,多生波羅奈國。廣發四弘誓願,為求無上菩提。不惜身命,常以己身一切萬物,給施眾生。慈力王時,見五夜叉,為啖人血肉,飢火所逼。其王哀愍,以身布施,餧五夜叉。歌利王〔時〕,割截身體,節節支解。尸毗王時,割股救其鳩鴿。月光王時,一一樹下,施頭千遍,求其智慧。寶燈王〔時〕,剜身千龕,供養十方諸佛,身上燃燈千盞。薩埵王子時,捨身千遍,悉濟其餓虎。悉達太子之時,廣開大藏,布施一切飢餓貧乏之人,令得飽滿;兼所有國城妻子象馬七珍等,施與一切眾生。或時為王,或時〔為〕太子,〔於〕波羅奈國,是五天之城,捨身捨命,給施眾生,不作為難。非但一生如是,百千萬億劫,精練身心。(《敦煌变文校注》第434 页。译者按:为呈现文献原貌,引文保留繁体,下同。)

与此类似的在入话部分讲述本生故事的讲唱类变文还有《金刚丑女因缘》,其入话部分如下:

我佛因地曠劫修行,投崖飼虎,救鴿尸毗,為求半偈,心地不趍。剜身然燈,供養辟支。善友求珠貧迷。父王有病,取眼獻之。

大聖慈悲因地,曠劫修行堅志,

也曾供養辟支,帝釋天來誠□。

割肉祭於父王,山内長時伏氣,

去世因□修行,三界大師便是。

世尊當日度行壇,為救眾生業障纏,

也解求珠於大海,尸毗救鴿結良緣。

三徒(途)地獄來往走,六道輪迴作舟舡,

為度門徒生善相,感賀(荷)如來聖力潜。

我佛當日為救門徒六道輪迴,猶如舟船,般〔運〕眾生,達於彼岸。此時總得見佛,今世足衣足食,修行時至,勤須發願。有餘供養佛僧,得數結紹見。此時更若修行,來世勝於定見。(《敦煌变文校注》第1102 页)

这段变文中韵文与散文相续成文,韵文的内容用散文重复。不过本文所关注的仍是其内容以国王本生故事为中心这一点。这段变文中的“投崖饲虎”“救鸽尸毗”“为求半偈,心地不趍”“剜身然灯,供养辟支”“善友求珠贫迷”“父王有病,取眼献之”,分别指萨埵王子、尸毗王、雪山大士、虔阇尼婆梨王(宝灯王)、善友太子、忍辱太子的本生故事。

如上所述,佛传类变文《金刚丑女因缘》的开头部分也以国王、太子的本生故事为主,有的本生故事与《悉达太子修道因缘》《太子成道经》中的故事重合,也有的与之不同。这些本生故事的依据并不是某一部特定的佛经,且这些故事也多为莫高窟壁画中常见的题材。可见,壁画、口头传承、讲唱文学三者有着密切的联系,在相互影响的过程中流传开来。

小结

本文围绕敦煌石窟、敦煌文献与佛传文学的关联展开论述。敦煌留存有从公元4 世纪到11 世纪期间的大量造型艺术及混杂着传世文献和出土文献的文字资料,从这些资料中可以了解到同时期中国佛传文学的情况。

(一)公元4 世纪左右,最早期的敦煌壁画、彩塑中便已有了与佛传故事相关的内容。佛传故事和描述释迦牟尼佛前世的本生故事都是壁画的重要题材,可以认为这些壁画对于加深当时的民众对释迦牟尼佛的信仰起到了一定的作用。而壁画的故事内容又多以释迦牟尼佛前世的修行为中心,“踰城出家”“成道降魔”等故事高潮常在画中被重点描绘,在讲唱体变文类的文献资料中也可以看到同样的倾向。从佛传类壁画和写本中,可以探知统治者和宗教人士传教的目的以及宗教徒的关心点所在。

(二)敦煌壁画和写本中的佛传故事并非源于某一部特定的佛经,而是取材于通过各种方式传承下来,在当时广为流传的故事,传承方式包括口头传承、绘画技术传承等。作为传承的依据,故事的相关部分从佛经中被摘录出来,成为佛经抄略。代代相传的佛传故事本是作传法之用,但到了公元9世纪,佛教法会受众扩大到社会各阶层,口传佛传故事应法会需要发生了若干变化,内容有所增改,逐渐完善,成为讲唱文本。

敦煌留存有许多从公元4 世纪到11 世纪期间的文献资料,随着王朝更替和时代变化,许多关于历史上人类活动的记录都已经丢失了,而敦煌文献正是宝贵的残存记录。从这些文献中,可以看到不同时代的信仰和传承的痕迹,以及微妙的时代变化,这些是在之后的时代被整理、规范化后的资料中所无法窥见的。通过翻阅这些文献资料,结合造型艺术对其进行研究,能对佛传文学有新的发现。