中日相谈场景谈话展开的异同

——以三类学习群体谈话资料为分析对象

2024-01-16杨慧

杨慧

(广东理工学院外国语学院,广东肇庆 526100)

语言和文化背景不同的人在交流时,容易产生摩擦和误解。这种情况有时是由于语言表达引起的,但更多情况是由于谈话进行的方式引起的。在日语教育实践中,为帮助日语学习者更有效地掌握和运用日语,对日语母语者的谈话展开模式及特征进行研究也是非常必要的。日语学习者若能正确掌握日语母语者的谈话展开模式,以及中日两种语言的谈话展开模式的差异,则可以更有效地提高日语实际运用能力。但实际上,在日语教育实践现场,关于谈话开展的指导并不充分,日语的谈话指导还停留在机械式背诵的层面。因此,中国日语学习者在用日语进行交流的时候,谈话的展开模式非常单一,缺乏灵活性。

本文主要聚焦于相谈场景的谈话展开模式。相谈一词源于日语,可译为 “商量”“寻求建议” 等意思,多用于执行咨询、探讨功能。本文中的相谈场景的谈话则指:寻求建议者与提建议者为解决某个问题而展开的一系列谈话。与人交流,为了维持良好的人际关系,不光是语言表达层面,甚至谈话展开的方法、开始的方式、结束的方式等谈话层面都需要关注。但是,这对于和日语母语者有着不同语言和文化背景的中国日语学习者来说是非常困难的。所以,为帮助日语学习者更快地掌握日语实际运用能力,本文主要以日语学习者、汉语母语者、日语母语者这三类群体相谈场景的谈话为分析对象,对比分析三类群体的谈话展开特征。

1 先行研究及理论框架

1.1 先行研究

近年来,以谈话结构为焦点的研究不胜枚举,例如,于上一[1]围绕广播情感类热线谈话节目的会话结构,将其分为会话开端、对答结构和会话结尾予以展开阐述。王珊、刘锐[2]选择交谈式谈话节目《锵锵三人行》和对谈式谈话节目《鲁豫有约》作为语料,构建了包含5 大类16 小类的会话结构标注体系,对语料进行了会话结构的标注。向波阳、程清[3]利用目的原则,分析了教师主导的小学师生谈话。

此外,谈话的种类也多种多样,例如,建议[4]、委托[5]、询问[6]、侦查讯问[7]、拒绝[8-9]等。1993 年Szatrowski 以 “话段” 为分析单位,分析了日语母语者在电话中 “建议” 谈话的结构。他以支撑 “建议谈话” 基本结构的 “提建议的话段” 和 “针对其建议做出回应的话段” 为焦点,对电话中的建议谈话结构进行了考察。2012 年柳慧政援用Szatrowski 的 “话段” 作为分析单位,考察了日语和韩语委托谈话的谈话结构及语言策略使用的情况特征,指出委托谈话的结构包括由 “委托”“委托应答” “结束” 三种话段组成的 “基本型”,还有 “反复型”“条件调整型”“谈判型” 等。同年,崔英才也使用 “话段” 作为分析单位,对咨询谈话的构造展开了考察,明确了构成咨询谈话的话段主要有“寻求商品信息的话段”“商品信息说明的话段”“相互确认与谈话结束的话段” 三种。柳慧政和崔英才都是援用Szatrowski 的 “话段” 单位来考察谈话的结构。“话段” 在很多结构分析的研究中被使用,由此可以说明 “话段” 是适合分析谈话结构的分析单位。本文的目的是分析相谈场景的谈话构造,主要以日语学习者、汉语母语者、日语母语者三类群体的谈话为分析对象,考察三类群体在相谈场景中的谈话展开模式,对比三类群体谈话构造上的特征。而要进行谈话构造分析,就必须对整个谈话进行分层划分。基于先行研究,“话段” 可以说是划分谈话层次的有效单位之一。故本文援用Szatrowski 的 “话段” 单位,来分析相谈场景的谈话构造。

1.2 分析的理论框架

本文援用Szatrowski 的 “话段” 来分析谈话的构造。Szatrowski 提出的 “话段” 概念,认为如果把从电话铃声响起之时到两人的对话结束挂断电话期间的一系列的 “会话” 当成一个单位,那么,这一个单位的“会话” 可以划分为若干个 “谈话”。并且提出应在 “谈话” 之下,设定更小的 “话段”。Szatrowski 关于 “话段” 的定义如下:

所谓 “话段”,一般是指谈话内部话语的集合体(或一话语)在内容上的总结性的东西,是根据各自参加者的“谈话” 目的而相对区别于其他的部分。(Szatrowski,1993,p.72)

铃木[10]使用Szatrowski 提出的 “话段” 概念,探索了相谈谈话的基本结构。但是不同的是,Szatrowski是以 “会话” 为最上层的单位,其下层单位是 “谈话”,而 “谈话” 之下,又设有 “话段” 单位。铃木直接将 “谈话” 作为最上层的单位,其下层单位设有 “大话段”“话段”“小话段” 三种。

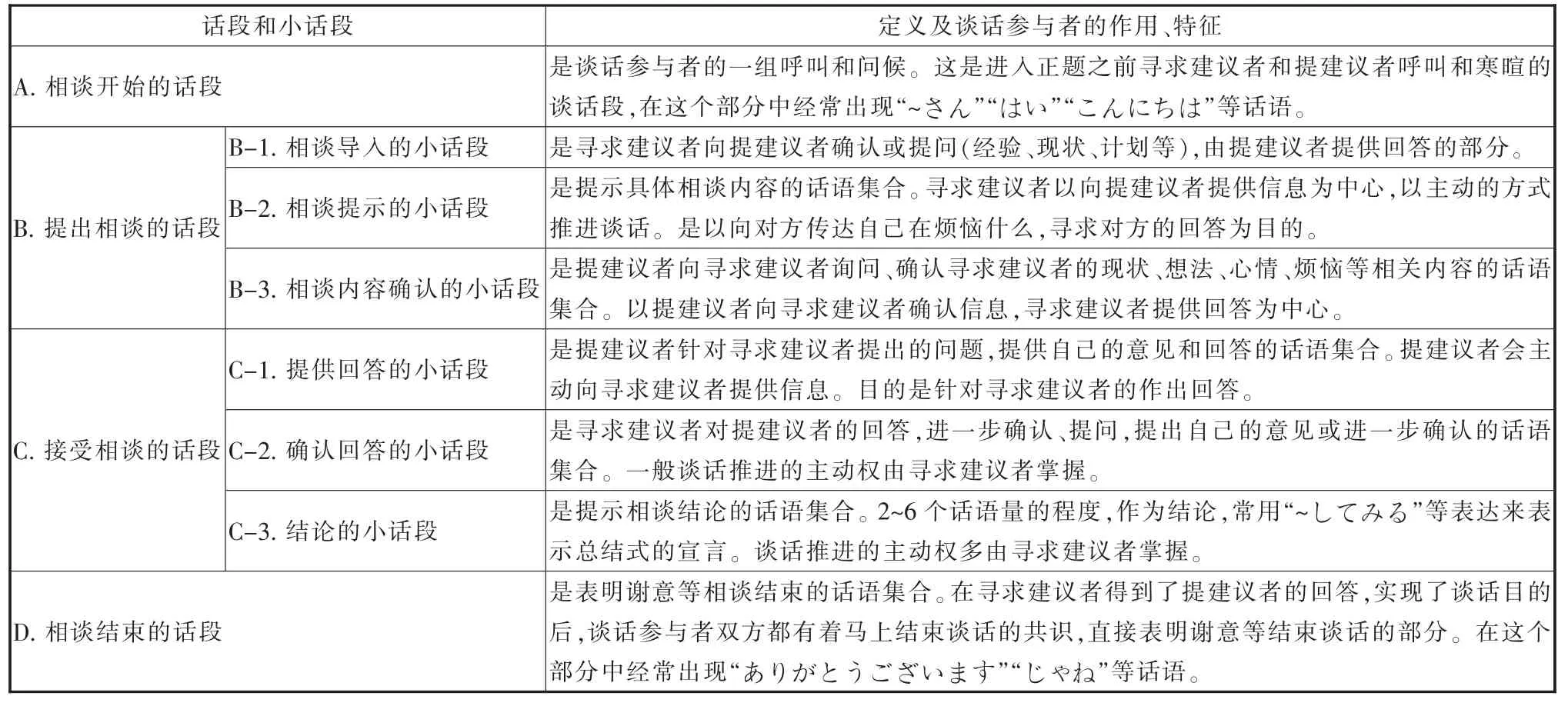

本文的相谈谈话在参加者、参加者的人际关系、参加者数、场景等方面的设定与铃木不同,但在 “咨询者向被咨询者寻求回答,随后被咨询者向咨询者提供回答” 这样的基本构造层面与铃木相似,故本文决定以铃木的谈话构造认定方法和分析结果为参考,来分析日语学习者、汉语母语者、日语母语者的谈话构造。与铃木的研究立场相同,本文也以 “谈话”作为最上位单位,在其下位设 “话段”“小话段” 单位。但与铃木不同的是,本文不设 “大话段” 这一单位,并且在 “小话段” 的设置上,根据本文收集谈话数据所体现的特征,在铃木的基础上增加了 “相谈导入的小话段” 和 “结论的小话段” 两种。本文的 “话段”“小话段” 的具体设置情况,如表1 所示。

表1 话段、小话段的定义及谈话参与者的作用、特征

2 调查概要

本文数据来自18 名日语母语者、28 名中国日语学习者、22 名汉语母语者共计68 人的谈话数据。日语母语者全部是日本仙台市T 大学的学生;中国日语学习者是隶属于中国江西省A 大学,以日语为主要专业的学生;汉语母语者全部都是非外语专业的学生。协助调查人员均为女学生,年龄在18~23岁之间。调查协助者限定为女学生,是为了排除性别差异的影响。

为更好地了解语言使用的真实情况,本文利用角色扮演的方式,限定会话参与者的关系性及语境,将会话参与者的语言(日语)、社会地位(上下关系)、亲疏、性别等条件作统一规定,在同一的条件下收集了会话数据。本文的场景设定具体如表2 所示。

表2 场景设定

3 结果与考察

3.1 汉语母语者的谈话展开特征

汉语母语话者就交通手段进行相谈谈话的有效数据共计16 组。“下对上(寻求建议者是学妹,提建议者是学姐)” 的谈话数据和 “上对下(寻求建议者是学姐,提建议者是学妹)” 的谈话数据各8 组。

依据表1 中关于 “话段”“小话段” 的设置,对所有谈话数据进行 “话段”“小话段” 的认定。

“下对上寻求建议” 时的谈话构造,即上下关系设定为寻求建议者是学妹,提建议者是学姐的情况。通过分析,可以发现所有谈话数据(8 组)中,都出现了 “B-2” “C-1”,出现率为100%;“A” 和 “C-2” 在7组数据中出现,出现率为87.5%;同时还发现 “C-1”和 “C-2” 这两种小话段会反复出现;“C-3” 在5 组数据中出现,出现率为62.5%;“D” 在4 组数据中出现,出现率为50.0%;而 “B-1” 和 “B-3” 只在2 组数据中出现过,出现率只有25.0%,与其他小话段相比,这两种小话段的出现概率偏低。

“上对下寻求建议” 时的谈话构造,即上下关系设定为寻求建议者是学姐,提建议者是学妹的情况。通过分析,可以发现 “上对下寻求建议” 和 “下对上寻求建议” 的相同之处在于,所有谈话数据(8 组)中,都出现了 “B-2”“C-1”,出现率为100%;“C-2” 在7组数据中出现,出现率为87.5%,同样出现了 “C-1”和 “C-2” 反复出现的现象;“B-1” 和 “B-3” 同样只在2 组数据中出现过。不同的是,由于上下关系的变动,“下对上寻求建议” 时,“A” 的出现率为87.5%,而“上对下寻求建议” 时,则由87.5%变为62.5%;同样,“C-3” 的出现率由62.5%变为25%;“D” 的出现率由50%变为62.5%。其中,“A”“C-3” 这两种类型的话段出现率的差异较明显。说明上下关系对相谈谈话的展开产生了一定程度的影响。当 “上对下寻求建议” 时,多会跳过彼此间的寒暄,直接进行正题,所以 “A” 类话段的出现率则减少。同时在谈话临近结束时,较少说 “试着做做看” 等来进行总结式的宣言,所以 “C-3” 类话段的出现率也明显减少。但如果是“下对上寻求建议” 时,则多倾向于在彼此间寒暄之后才进行正题,且谈话临近结束时,大概率会说 “试着做做看” 等来进行总结式的宣言,以体现学姐所提供的建议被采纳,是对自己有所帮助的。

不区分上下关系,对16 组谈话数据中各话段、各小话段的出现率进行综合统计,以确认汉语母语者相谈场景谈话的共性特征。具体数据如表3 所示。

表3 汉语母语话者的谈话中各话段、小话段的出现率

由表3 可知,汉语母语者相谈场景的谈话特征有:(1)“A”“B-2”“C-1”“C-2”“D” 的出现率都超过半数,相对占比较高,可以说这些话段、小话段就是汉语母语者相谈谈话的典型性构成要素。即汉语母语者就交通手段进行相谈谈话时,这些类型的话段、小话段出现概率较高。(2)“B-1”“B-3” 的出现率只有25.0%,出现概率较低。换言之,汉语母语者在寻求建议时,“通过和提建议者谈论一些事情来导入谈话主题” 的言语行为及 “提建议者在提供回答之前,向对方确认想法或寻求某些信息” 的言语行为出现的倾向偏低。

3.2 日语学习者的谈话展开特征

日语学习者就交通手段进行相谈谈话的有效数据共计15 组。“下对上(寻求建议者是学妹,提建议者是学姐)” 的谈话数据计8 组,“上对下(寻求建议者是学姐,提建议者是学妹)” 的谈话数据计7 组。

在对所有谈话数据进行话段、小话段认定完成后,可以发现,“下对上寻求建议” 时,“B-2”“C-1”“C-2” 一定会出现,出现率为100%,并且在谈话过程中,“C-1” 和 “C-2” 也会反复出现;此外,“A” 和“C-3” 可以从7 组数据中看到,出现率达87.5%;“B-1” 在6 组数据中出现,出现率为75.0%;而 “B-3” 和“D” 只在3 组数据出现,出现率偏低,只有37.5%。“上对下寻求建议” 时,“A”“B-2”“C-1” 一定会出现,出现率为100%;“B-1”“C-2”“D” 出现在6组数据中,出现率为86.0%;同样可以看到 “C-1” 和“C-2” 反复出现的现象;“C-3” 在5 组数据中出现,出现率为71%;“B-3” 在4 组数据中可以看到,出现率为57.0%;这些话段、小话段的出现率都超过了50.0%,可以说都是出现率较高的谈话单位。

通过对比分析,可以发现,“A”“B-1”“B-2”“C-1”“C-2”“C-3” 这些谈话单位,不论是在 “下对上寻求建议” 时,还是在 “上对下寻求建议” 时,出现率虽有一些差异,但都达到了50.0%以上,差异并不明显。较明显的不同之处主要体现在 “B-3”“D” 这两类话段上。“下对上寻求建议” 时,“B-3” 和 “D” 的出现率较低,而在 “上对下寻求建议” 时,“B-3” 和 “D” 的出现率则有所提升,“B-3” 由37.5%提升为57.0%,“D” 由37.5%上升为86.0%。这说明,“提建议者向寻求建议者询问、确认寻求建议者的现状、想法、心情、烦恼” 等言语行为和 “表明谢意” 等结束谈话的言语行为,在 “上对下寻求建议” 的谈话中,出现概率较高。总体上而言,日语学习者就交通手段进行的相谈谈话结构由于上下关系的变动,各谈话单位的出现率会发生一些变化,但差异并不明显。

不区分上下关系,将15 组谈话数据中各话段、各小话段的出现率进行综合统计,以确认日语学习者相谈场景的谈话的共性特征。具体数据如表4 所示。

表4 日语学习者谈话中各话段、小话段的出现率

由表4 可知,日语学习者相谈场景的谈话特征有:(1)“A” “B-1”“B-2” “C-1”“C-2” “C-3”“D” 的出现率高,可以认为是日语学习者就交通手段进行相谈谈话的主要构成要素。(2)“B-3” 的出现率达46.7%,虽与其他类型的话段、小话段相比,出现率略低。但和前文所述的汉语母语话者相比,“B-3” 的出现率明显偏高。换言之,日语学习者的谈话中,提建议者在提供建议之前,“先确认对方的想法,向对方寻求一些信息” 的言语行为进行的频率比汉语母语者要高。

3.3 日语母语者的谈话展开特征

日语母语者就交通手段进行相谈谈话的有效数据共计16 组。“下对上(寻求建议者是学妹,提建议者是学姐)” 的谈话数据和 “上对下(寻求建议者是学姐,提建议者是学妹)” 的谈话数据各8 组。

在对所有谈话数据进行话段、小话段的认定后,可以发现,“下对上寻求建议” 时,“B-2”“C-1”“C-2”在每组谈话数据中都有出现,出现率为100%;同时,存在 “C-1” 和 “C-2” 反复出现的现象;“A”“C-3”和 “D” 可以从7 组数据中看到,出现率达87.5%;在8 组数据中也可以观察到 “B-1” 和 “B-3”,但出现率都较低,“B-1” 只在1 组数据中出现,“B-3” 只在3组数据出现,“B-1” 和 “B-3” 这两类话段与其他类型相比,出现率明显偏低。“上对下寻求建议” 时,“B-2”“C-1”“C-2” 在每组谈话数据中都有出现,出现率为100%;同时,也可以看到 “C-1” 和 “C-2” 反复出现的现象;“A” “C-3” 在7 组数据中出现,出现率为87.5%;“D” 在6 组数据出现,出现率为75.0%;而“B-1” 和 “B-3” 这两种类型的话段出现率偏低。

通过对比分析,可以发现,日语母语者就交通手段进行的相谈谈话结构,基本不受上下关系变动的影响,不论是在 “下对上寻求建议” 时,还是在 “上对下寻求建议” 时,“A”“B-2”“C-1”“C-2”“C-3”“D” 这些谈话单位,出现率都较高,而 “B-1” 和 “B-3” 这两类话段出现率偏低。

不区分上下关系,将16 组谈话数据中各话段、各小话段的出现率进行综合统计,以确认日语母语者相谈场景的谈话的共性特征。具体数据如表5 所示。

表5 日语母语者谈话中各话段、小话段的出现率

由表5 可知,日语母语者相谈场景的谈话特征有:(1)“A”“B-2” “C-1”“C-2”“C-3”“D” 的出现率高,可以认为这些类型的话段、小话段就是日语母语者就交通手段进行相谈谈话的主要构成要素。(2)“B-3” 的出现率为43.8%,虽与其他类型的话段、小话段相比,出现率略低。但与汉语母语者相比,“B-3” 的出现率明显偏高。换言之,日语母语者的谈话中,提建议者在提供建议之前,“先确认对方的想法,向对方寻求一些信息” 的言语行为进行的频率比汉语母语者要高。(3)“B-1” 的出现率只有18.7%,出现概率是三个群体里最低的。由此可以看出,日语母语者在寻求建议时,“通过和提建议者谈论一些事情来导入谈话主题” 的言语行为出现的倾向比汉语母语者及日语学习者要低。

3.4 三群体谈话展开之间的异同

首先,三类群体之间的共同之处是,作为就交通工具进行的相谈谈话的典型构成要素有 “A”“B-2”“C-1”“C-2”“D”。即三类群体在就交通工具进行相谈谈话时,这几种类型的话段、小话段几乎都会出现。

其次,“B-1” 的出现率,汉语母语者为25.0%,日语学习者为80.0%,日语母语者为18.7%。三类群体中,日语学习者的出现率最高。可见日语学习者在寻求建议时,“通过和提建议者谈论一些事情来导入谈话主题” 的言语行为的出现率在三类群体中是最高的。

再次,“B-3” 的出现率,汉语母语者为25.0%,日语学习者为46.7%,日语母语者为43.8%。三群体的出现率都未过半,但相互对比而言,汉语母语者的出现率最低,可见三类群体在进行相谈谈话时,提建议者在提供建议之前,“先确认对方的想法,向对方寻求一些信息” 的言语行为的出现率,汉语母语者最低。

最后,“C-3” 的出现率,汉语母语者为43.8%,日语学习者为80.0%,日语母语者为87.5%。三类群体中,汉语母语者的出现率最低,可见三类群体在进行相谈谈话时,“提示谈话结论,表示总结式宣言” 的言语行为在汉语母语者的谈话结构中出现率最低。

4 结束语

本文对日语学习者、汉语母语者、日语母语者这三类群体就交通工具进行的相谈谈话进行了对比分析,阐述了三类群体谈话展开的一些特征。但由于数据的局限性,对于三类群体谈话构造异同产生的原因,还有待进一步分析。今后有机会,还需收集更多的谈话数据,从不同角度进一步进行考察。希望本文的结果,可以对日语教育实践现场的谈话指导或是相关口语教材的开发提供一些参考。