学术创新的甘苦

2024-01-15段宝林

段宝林

一

我于1934 年出生于江苏扬州的一户商人家庭,祖父段润之在关东街开钱庄、米店。但是日本强盗使我和许许多多的中国人一样家破人亡了。我的童年是苦难的,父亲抽鸦片沦为乞丐,母亲回到娘家,做小生意,生了肺病。1944 年我10 岁时,就已经成为了无父无母的孤儿。虽然外婆家供我生活、上学,但那孤儿心灵上的创伤和痛苦是一般人难以想象的。

我人生命运的根本转折是在1949 年年初,扬州解放,我当时15 岁,是省立扬州中学高二学生,毫不犹豫地参加了革命,成为解放军中的一员。

参军是由团市委推荐的,先是到苏北军区机训大队,后来调到三野司令部青年干校学习中国近代史和机要译电业务,此后又调到上海中共中央华东局办公厅机要处搞密码翻译电报的工作。20 岁时,我被调到华东作家协会去当机要秘书。

在作家协会,我接触到的是夏衍、巴金、靳以、吴强等著名作家,和秘书长柯蓝、孔罗荪在一个办公室工作。从当时上海最著名的作家、艺术家身上,我确实学到许多书本上学不到的东西,不过我还是梦想着上大学。1954 年大学扩招,高中毕业生不够,号召年轻干部报考大学,于是我三个志愿都报了北京大学,终于如愿以偿地进入北大中文系。

在大学学习中,我深深感到自己的青春是非常幸运的,要以战斗的姿态如饥似渴地来学习,学习不但可以满足自己的好奇心,时时获得新的知识,而且在学习中发现了问题,就打开了创新的通道。我在写学年论文时,发现苏联的文艺理论存在严重缺陷:莫斯科大学文艺理论权威季莫菲耶夫教授的《文学原理》教材认为“文艺的特性是形象性”,我以为这不全面,只看到形式而忽视了文艺的内容特性。

我看到世界顶级的小说家列夫·托尔斯泰在总结自己创作经验的《艺术论》中提出:“文艺是交流感情的工具。”我认为感情就是艺术的特殊内容。而俄罗斯文学大师别林斯基认为文艺和科学的不同,只是一个用艺术形象来表现思想,一个用抽象概念来表现思想,“但是他们表现的是同一个东西”,这种“形象思维论”正是苏联文艺理论的理论根据。我认为这是忽视了艺术内容的特殊性,忽视了艺术的灵魂——感情。因此,这种观点是不全面、不科学的,也是不符合实践论的科学思维规律的。

于是,我努力探索艺术的特殊内容,作了系统的分析,一年后写成5 万字的一篇文章《论艺术性》。初生牛犊不怕虎,竟然向文艺理论权威提出不同看法,这真是大逆不道的异想天开。辅导我写论文的助教陆老师把文章拿给文艺理论教研室的钱学熙、杨晦两位老先生看,不料钱学熙先生看后,非常同意我的观点。我的文章里有一个观点认为,周扬说托尔斯泰、巴尔扎克的世界观和创作方法有矛盾,这是不符合事实的,事实上是作家世界观内部的矛盾。后来,钱先生基本上以这个观点写了一篇文章详细分析巴尔扎克的世界观内部的矛盾,20世纪60 年代在《北京大学学报》上发表。而教研室主任兼系主任杨晦先生则认为我“在文艺理论上也有一套呢”,在我毕业时就把我留在北大做了他的助教。

那时正是1958 年,我又被调到当时的北京市委大学部(即高校党委)去办教育革命展览。干了几个月,结束时办公室主任彭珮云同志要把我留在市委,我还是选择回到了北大。

当时民间文学课没有人开,我正好对苏联那一套教条主义的文艺理论不满意,于是主动要求去教民间文学。杨先生非常好,满足了我的要求。于是我就和1956 级的瞿秋白文学社的同学们一起从几百本书中选出并编成了《中国歌谣资料》十几本,然后又和他们一起编写《民间文学概论》(油印本由北大图书馆收藏),建立了新的体系,这个新的体系和苏联的《人民口头创作》以历史为序大不相同。这就是现在通行的民间文学理论体系。

苏联的民间文学理论体系是按时代来安排的,先讲原始时代的民间文学,然后讲奴隶社会的民间文学……在中华人民共和国成立初期,钟敬文先生和其他学校基本都按照苏联的体系来讲,北京大学朱家玉老师在1955 年和1956 年也是这样讲的。1958 年,党中央毛主席提出不要一步一趋地、教条主义地学习苏联。当时我认为苏联的体系不适合中国的情况,他们的历史很短,所以把民间文学作为文学史的开头部分,而我们的文学史很长,文学史中已经有了民间文学的内容,我们不必重复,所以我们要建立适合中国实际的理论体系,讲现当代的民间文学——活的民间文学。

段宝林:《中国民间文学概要》(第五版)

于是,我独创了一个新的民间文学理论体系:前两章是总论,讲民间文学的定义和特征、民间文学的价值——这就是民间文学的本体论和价值论;最后一章讲民间文学的调查研究——方法论,这是民间文学总论;第三章开始讲分论:民间故事、歌谣、谚语、谜语、歇后语等。在民间故事中包括神话、传说、生活故事、笑话、民间寓言、民间童话——这也是我的创新,从来没有人如此分类。原来国内外的分类都是把民间故事和神话、传说并列起来讲的。我认为这不合逻辑——因为神话、传说也是民间故事,是分概念,怎么能和民间故事并列呢?所以我把神话、传说都列入民间故事之中,这是最科学的分类,所以后来被学界广泛接受了。

当时陆平同志说:“年轻人不能独立门户。”通过何其芳同志给我找了一个导师——贾芝同志。他主张搞民间文学首先要下去调查。

1959 年春天,我和民间文艺研究会的张帆、张文去河北调查义和团故事;1960 年和中国科学院文学研究所的孙剑冰、卓如、祁连休以及中央民族学院的王尧、耿予方、科巴一起到西藏调查史诗《格萨尔》等民间文学。我每天在下面调查,奔波劳碌,有时骑马或爬山,一走一整天,虽然疲劳,但是内心里却特别高兴。

回到北京,我参加了第三次文代会,和冯至、老舍等人在一个小组。回校后即给来自苏联和东欧的留学生讲授民间文学课(其间,还指导苏联留学生李福清副博士写博士论文,他原来想写《中国古典小说与民间文学的关系》,我说一篇博士论文只能写一部长篇小说与民间文学的关系,于是他选择了《三国演义》,写成《三国演义与民间传统》的博士论文)。“文革”前,民间文学课我给中外学生系统地讲过七遍。当时全国只有我一个人系统地讲这门课,所以钟敬文先生说我有大无畏精神,并说他自己也没有讲过那么多遍民间文学课。我这门课的讲义《中国民间文学概要》,经反复修改后,1980 年2 月交给北京大学出版社,1981 年出版,全国通用。我又不断修订,现在已经印了几十次,印到第五版了。此书1996 年获得意大利巴勒莫人类学国际中心的大奖——“彼得奖”,奖金250万里拉。

二

不知不觉之中,我从北大中文系毕业从事民间文学、民俗学教学和研究,已经整整六十五年了。似乎是眨眼之间的事,真是“光阴似箭,赶上火箭”了。六十五年来,在匆忙中度过,没有偷懒,生活紧张而愉快。虽然充满令人难以想象的曲折与坎坷,但总算一道道关卡都闯了过来。回望过去,作一个小结是十分必要的。

除编写二三十本书和讲义之外,我还写了五百多篇文章,有论文、有散文,还有些杂文随感。这些文章大多是为了教学或社会需要而写的。我坚持实事求是的原则,一切从实际出发,从事实出发,绝不写空头大论和虚夸的文章。我一贯以为马克思主义是科学而绝不是教条,它是最有创造性的,所以我的文章也力求创新,在前人的基础上有所前进和突破。

1996 年,本文作者《中国民间文学概要》获得意大利巴勒莫人类学国际中心的大奖——“彼得奖”

现在看来,我的创新观点还是站得住脚的,一点也没有过时。过去因为分散在许多报刊上,未引起学界和民众的注意。我在中国文联“晚霞工程”丛书中的《立体思维与民间文化》一书里,选入了有些争鸣性的文章,指名或不指名地批评了某些观点,至今未见到有针对性的实质上的反批评,我很不满足,希望乘此机会引起学术争鸣和讨论。

段宝林:《非物质文化遗产精要》

“真理愈辩愈明”,只有“百家争鸣”,实行“在真理面前人人平等”基础上的争鸣,才是正常的与健康的。

我所从事的专业是人们不甚了解也不很关注的“冷门”——民间文学与民俗学(民间文学在国际上属于民俗学Folklore)。近年来,情况似乎发生了很大的变化,非物质文化遗产保护成为全国、全世界引人注目的大事,但最初对于什么是非物质文化遗产、如何保护,在这些根本问题上似乎还存在着巨大的分歧。按照联合国《保护非物质文化的遗产公约》,首先要保护、抢救的是那些即将失传的、濒危的民间文化,如鲁迅所推崇的“社戏”剧本,只流传在人民口头,如不及时记录就会失传,这是最紧迫的任务。但是,也有些人认为民间文艺品位不高,还是文人的戏剧如昆曲等,更需要保护,其实昆曲剧本早已印成书在图书馆中保存起来了,是不会失传的。相比之下,更应该抢救、保护民间社戏等口头文学。这个事实,说明很多人还不大了解民间文学的特点和保护它的迫切性。

诸如此类的问题,说明普及民间文学、民间艺术、民间文化、民俗学乃至文化人类学的知识,还是非常紧迫的任务。

什么是非物质文化遗产?这是当时许多人很关心而并不很了解的问题。我在2005 年文化部与江苏省政府共同主办的中国非物质文化遗产保护·苏州论坛上的发言,被收入大会两本文集的第一篇,这是得到大家认同的。我根据联合国教科文组织的一贯文件精神,论证了所谓“非物质文化”,其主要内容实际上就是民间文化。

我虽然过去做过一些工作,还得过国内外的大奖,但做得还很不够,这是应该检讨的。我这些年写的文章和著作就是一个实际行动,希望对非物质文化遗产的保护工作有用,这是我的愿望。

我在北大中文系有“得奖专业户”之称,温儒敏还曾给我写信说:“您得了那么多奖,是中文系的骄傲!”然而在中文系,每次评奖都没有民间文学,我在国内外获得了好几个大奖,但是在中文系却得不到一个小奖。

我喜欢创新,但是创新意味着突破,突破什么呢?突破的是过去流行的观点,甚至是权威的观点。马列主义的本质就是创新,因为它是从事实出发进行研究的。而事实是不断变化、不断发展的。要实事求是,就一定要创新,不然就是教条主义,而不是马列主义。所以,当马列主义的光辉照到哪里,哪里就会有新的创造。然而,从事实出发的创新,是非常艰苦而繁难的。创新和百家争鸣的实现确实是很难的。

作为一个以追求真理为天职、忠于科学的学者,我仍然坚持理论创新,当然就绝不能用教条,而要用简明易懂的文字写作。我以为深入浅出、明白易懂是学术文章的最高境界。装腔作势, 借以吓人,搞那些人们看不懂的洋教条,是没有出息的。

我有一次在新华网作为嘉宾和网友对话,他们提的第一个问题就是“你们为什么把民俗理论搞得那么难懂?”——其实我也是反对这种文风的。看来反对教条主义和八股文风,还是一个很繁重的迫切任务。非常高兴的是我的这些做法受到了许多读者特别是青年读者的欢迎。他们说喜爱读我的文章,认为说理充分,逻辑性强,也有理有据,毫不空洞费解。我的民间文学教材,受到国内外同行的重视,普遍采用,年年加印,已经印了几十万本,受到广泛的赞誉。

季羡林先生在《中国民间文学概要》刚出版时就说:“谁说没有好书呢,这就是一本好书!”乐黛云先生还写了评介文章发表。日本东京外国语大学将此书作为学生精读、讨论的民间文学教材。美国俄亥俄州立大学中文系教民间文学多年的马克教授等人,2007 年还在日本的英文学术刊物《亚洲研究》上写专文,对《中国民间文学概要》《中国民间文艺学》评价很高。

段宝林、祁连休主编:《民间文学词典》

段宝林、过伟、刘琦主编:《中外民间诗律》

最近有位中文系毕业而改行的同志甚至给我写信说:反复多年再重读我的书,是一种“艺术享受”,并说在一片虚夸浮躁的文风之下,“青菜萝卜却成最可口的了”。他的感觉很好,我的文章就是“青菜萝卜”,绝不是“陈芝麻烂谷子”,而是有所创新的新鲜之作,是绿色食品。

冯骥才同志也在给我的信中说:“又读你的文章,真是高兴,每读宏文,皆有启示。”这是对我的肯定,也是对我的鼓励。

我就是要以内容取胜。真理是朴素的。

三

盘点一下,我在民间文学、民俗学、俗文学、文艺学及思维科学等几个方面,有如下重要的理论创新,现简述如下:

在民间文学理论研究中,我最大的创新在于论证了民间文学的“立体性特征”。1985 年《论民间文学的立体性特征》在《民间文学论坛》发表后曾引起轰动,当即获读者投票评出为“银河奖”得主,后又被苑利同志选入《二十世纪中国民俗学经典·民俗理论卷》。

此外,我还第一次提出并论证了民间文学内容上的特征——直接人民性。这一理论创新被钟敬文先生写入《中国大百科全书·民间文学》的条目之中。过去,讲民间文学特性只讲口头性、变异性和集体性“三大性”,不讲内容特性,其实内容特性更重要。所以,我就论证了内容特性。这是一种民间文学基础理论的创新。

我的广义故事分类法(把神话、传说也包括在故事之内)被《中国民间故事集成》(30 卷本)所采用。因为西方学者是把神话、传说和民间故事三者并列起来的,民间故事不包括神话和传说。其实,神话和传说也是民间故事,三者并列是不科学的。

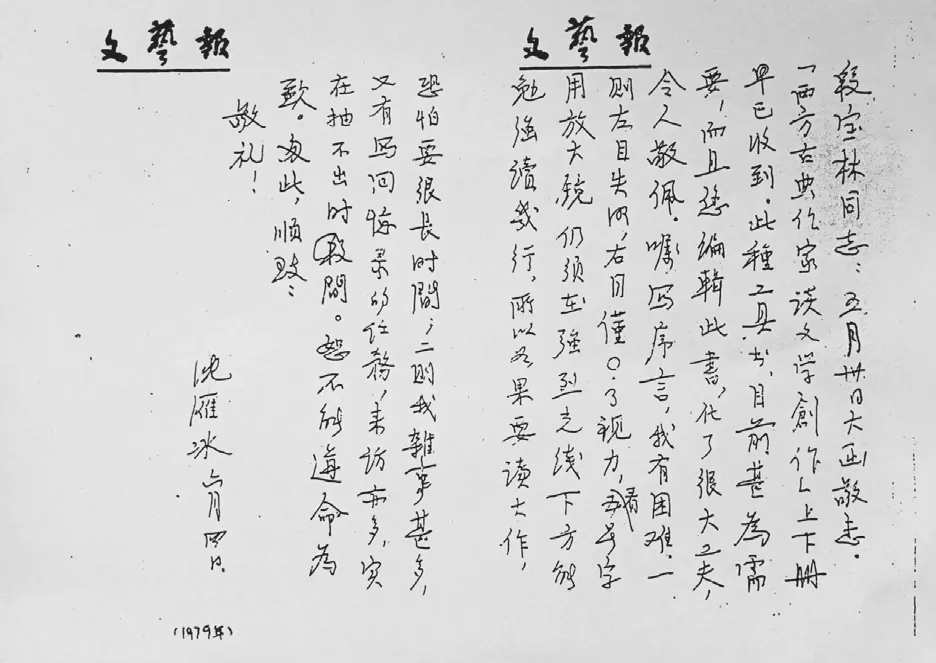

段宝林编: 《西方古典作家谈文艺创作 》

1979 年,茅盾先生给本文作者的回信

在神话学中,我提出“创世神话”的概念取代过去的“开辟神话”,还论证了神话的现实主义和浪漫主义两结合的艺术创作方法。

在传说学中,我提出“新闻传说”的概念范畴和传说典型化的两条道路等理论。

在笑话学中,我对阿凡提双相笑话美学价值的分析,认为,喜剧人物不只是被嘲笑的反面人物也有正面人物,大大突破了从亚里士多德到车尔尼雪夫斯基等西方喜剧美学的传统观点,受到国际民间叙事研究学会主席劳里·航柯的高度评价,甚至使他对“西方中心论”也发生了动摇,说“看来西方美学是不能包揽一切的”。

在民间诗律的研究中,我突破了《辞海》《现代汉语词典》《文学概论》等辞书和著作中对“押韵”的定义(在民歌中有很多并不是“句子末尾的韵母相同”的头韵、腰韵、腰脚韵等)。

在民间长诗的研究中,我首先提出了“民间抒情长诗”和“神话史诗”“民间故事诗”的分类范畴,把史诗放在民间叙事诗之内而不是并立,这是比较科学的分类,符合实际情况。而神话史诗的研究则是西方学者闻所未闻、见所未见的创新。

在民间文学价值论的研究中,我首先提出民间文学的“三大价值”,1964 年就在《北京大学学报(社会科学版)》上作了论证,受到魏建功先生的鼓励和教导,为此他给我写了长信。

在俗文学研究中,我的俗文学定义被许多教材和权威人士采用。例如台湾大学曾永义教授的《俗文学概论》就引用了我的定义,后来在北大见面时他还特别提起此事。2010 年,他在北大讲学时竟然当场把本是献给他的鲜花转送给“北大中文系的俗文学泰斗段宝林教授”,引起全场的热烈鼓掌。当然,这也是对我科学创新的鼓励。

在民俗学的研究中,我提出了“民俗的趋美律”(1986 年)和“民俗的本质是生活美”(1994 年)的新观点,这是对西方认为民俗是“历史残留物”理论的突破与发展。而且是对整个西方美学的挑战,因为西方美学只是“艺术哲学”,他们只研究艺术美,不研究生活美。这显然是不全面的。在论证中,我还用辩证法分析“相对的美和绝对的美”,对西方美学体系进行了重要的突破与创新,对目前还流行于世界的西方“文化相对论”作了原则性的批评。

在民间文学、民俗学、人类学方法论的研究中,我提出了“立体描写”的科学调查方法,对保护非物质文化遗产影响较大。

由民间文学的“立体性”特征理论,发展到“立体描写方法”,又更进一步发展到“立体思维”,这是关系到人类思维模式的重要创新。由现在一般公认的四维的立体,我增加了第五维——由表及里、由浅入深的内部空间一维和第六维生态环境外部空间。这样就发展为六维的立体思维。在研究中运用这种六维的立体思维,对从事各种工作和理论创新,都非常有效。因为万事万物都是立体的存在,所以运用立体思维去观察研究是最合适的。这是马克思主义实事求是的根本原理的具体化,是最科学、最全面的。立体思维可以运用在各个方面,可以成为一种普遍适用的科学的思想方法。

在文艺理论的探索中,我对当前最流行的形象特征论、形象思维论,进行了批评。发现了专家们经常引用的别林斯基的一段话,忽视了“艺术内容”的特点,有很大漏洞。我还发现普列汉诺夫《艺术论》把思想和感情游离开来,是不了解感情和情绪的区别,在书中用事实的分析论证了这种区别,其实这也是心理学的一个难题,不少心理学家至今难辨清二者的区别。我从1956 年的学年论文开始探索这个问题,不断积累材料、深入思考。写了一些论文收入《民间文艺与立体思维》一书。在书名上特意加上了副标题——“兼及艺术规律的探索”。

新时期以来,我的许多文字有理有据地批评了认为“民间文学是封建文学”的观点,批评了认为民间宗教信仰全是“迷信”或“封建迷信”的观点。1981 年,我在傣族文学讨论会上肯定“因果报应”的某种科学性;1994 年,我在《庙会的民俗本质》一文中论证了“宗教美”。在《中华民俗大典·总序》中,我肯定了山神崇拜保护生态平衡的科学内核;2005 年,我在广西田阳“布洛陀”文化学术研讨会上,又肯定了民间宗教的文化、科学价值,等等。这些文章都收集在我的书里,请大家评正,钟敬文先生送我书时,常题写要我“评正”的话,我也希望大家对我的书和文章多多评正,这是对我最好的帮助。

马列主义是科学,马列主义的基本原理有二:一是实事求是,一是群众路线。这是马列主义战无不胜的根本保证。它是革命和建设成败的关键。坚持这两条,就能胜利,反之亦然,屡试不爽。不管是谁,如果违背了实事求是的马列主义科学原则,必然失败,这已是几十年来历史反复证明了的一个真理。故而实事求是就是我进行研究、写作的铁定准则和一贯追求。这也是我的“精品战略”,因为只有如此才能出精品,才可能经受住时间的严峻考验,不会过时,更不会成为时髦一时的文化垃圾。这是我的信念,敬请大家严格验证之。

学术创新是我追求的最大的快乐。所以我按照实事求是的原则,不断发现民间文艺学、民俗学理论上的一些缺陷,进行了许多重大的理论创新。

我曾经总结了我的治学特点,第一点是要坚持理想信念。有两个方面:一方面是追求最高理想,共产主义是人类最美好的社会;另一方面是要学术创新,用最高标准来要求自己。北京大学不光是全中国的,还应该是全世界的,因为世界上没有哪个国家研究中文能够超过我们,所以我们要用最高的标准来要求自己。

第二点是要学会掌握科学的方法,学会多思考。20 世纪50 年代,毛泽东同志就提倡独立思考,不要迷信,应该全面地思考。还要有不怕任何困难的坚持到底的精神。因为要创新就必须首先全面了解已有的成果,这要花费大量的精力;要超越前人,更要花大力气去调查研究、独立思考,这是非常艰苦的劳动。

马克思说过,在科学的道路上是没有平坦大道可走的,只有不畏艰辛、坚持到底的人才能达到光辉的顶点。必须要坚持,要不怕困难,点滴积累,从量变到质变,从不会到会,从不好到好,这个过程,必须要坚持。我是以苦为乐的,所以还是很快乐。这就是为善最乐、自得其乐、以苦为乐——终身快乐。这就是我的快乐人生。