原生家庭理论视角下的孙犁

2024-01-15程燕

程 燕

(郑州工程技术学院 传媒学院,河南 郑州 450044;河南师范大学 文学院,河南 新乡 453007)

孙犁是中国现当代文学史上的重要作家,其以鲜明的异质性吸引了学界的多维关注。关于他的研究,主要聚焦于以《荷花淀》《铁木前传》《风云初记》为代表的作品文本分析、创作主体的美学追求、文艺思想的倡导、“衰年变法”等方面,不同角度的论述与阐释,呈现出了一个立体的作家孙犁。本文借助于心理学知识,以原生家庭理论视角作为切口,追寻孙犁在原生家庭环境中的成长经历,探析其“忧郁”气质、“谦和”人格及“婉约”文风的成因。

一、原生家庭理论阐释与孙犁的原生家庭解析

原生家庭是指自己出生和成长的家庭。根据心理学家的研究,个体性格、行为习性等都会受到来自原生家庭教养模式的深刻、持久且顽固的影响,尤其是6岁之前的经历。经典精神分析理论认为,6岁之前一个人的人格结构就已经基本完成;沟通分析理论认为,6岁之前的经历会成为他后来人生的剧情的脚本。[1]3来自原生家庭尤其是童年的经历,会终生如影随形地影响着一个人。美国著名的“家庭治疗的先驱”萨提亚认为,原生家庭像遗传密码,又像一个魔咒,潜移默化地塑形着每个生命的性格、情绪诸方面。

1913年农历四月初六,孙犁出生于河北省安平县东辽城村的一户农民家庭。父亲孙墨池曾念过两年私塾,十六岁时就到安国县当学徒,粗通文墨,爱好字画,经常会从天津购买一些旧字帖和破对联让孙犁临摹,“人家都说父亲的字写得好,连母亲也这样说”[2]269,父亲颇有儒雅之风;孙父待人温和有礼,对儿子非常慈爱,从不责备打骂;母亲张翠珠是一个普通的农民,善良大方,古道热肠,经常救济村中穷苦之人和过往行人。“孙犁的母亲一生共生了七个孩子,只有孙犁一人闯过了生死关,他的五个兄姐和一个弟弟都不幸夭折。”[3]10在《母亲的记忆》一文中,孙犁对此也有记载:“母亲生了七个孩子,只养活了我一个。一年,农村闹瘟疫,一个月里,她死了三个孩子。”[2]47爷爷是位慈爱体贴的长者,担心母亲悲伤过度,就劝孙犁母亲出去玩纸牌:“心里想不开,人就会疯了。你出去和人们斗斗纸牌吧!”[3]10孙犁不仅深为祖父、父母疼爱,也倍受叔父呵护关心。孙犁自幼体弱多病,当时患了一种“惊风疾”(俗称抽风),十岁时,其叔父连续三年带着他在清明节到滹沱河北岸的伍仁桥请人针刺手腕治病。1946年冬天,孙犁在饶阳县一个农村编《平原杂志》,“有一天,我的叔父有事找我去,见我一个人正蹲在炕沿下,烤秫秸火取暖,活像一个叫花子,就饱含着眼泪转身走了”[2]251。看似日常生活琐屑之事,却折射出了叔侄之间的浓厚感情。

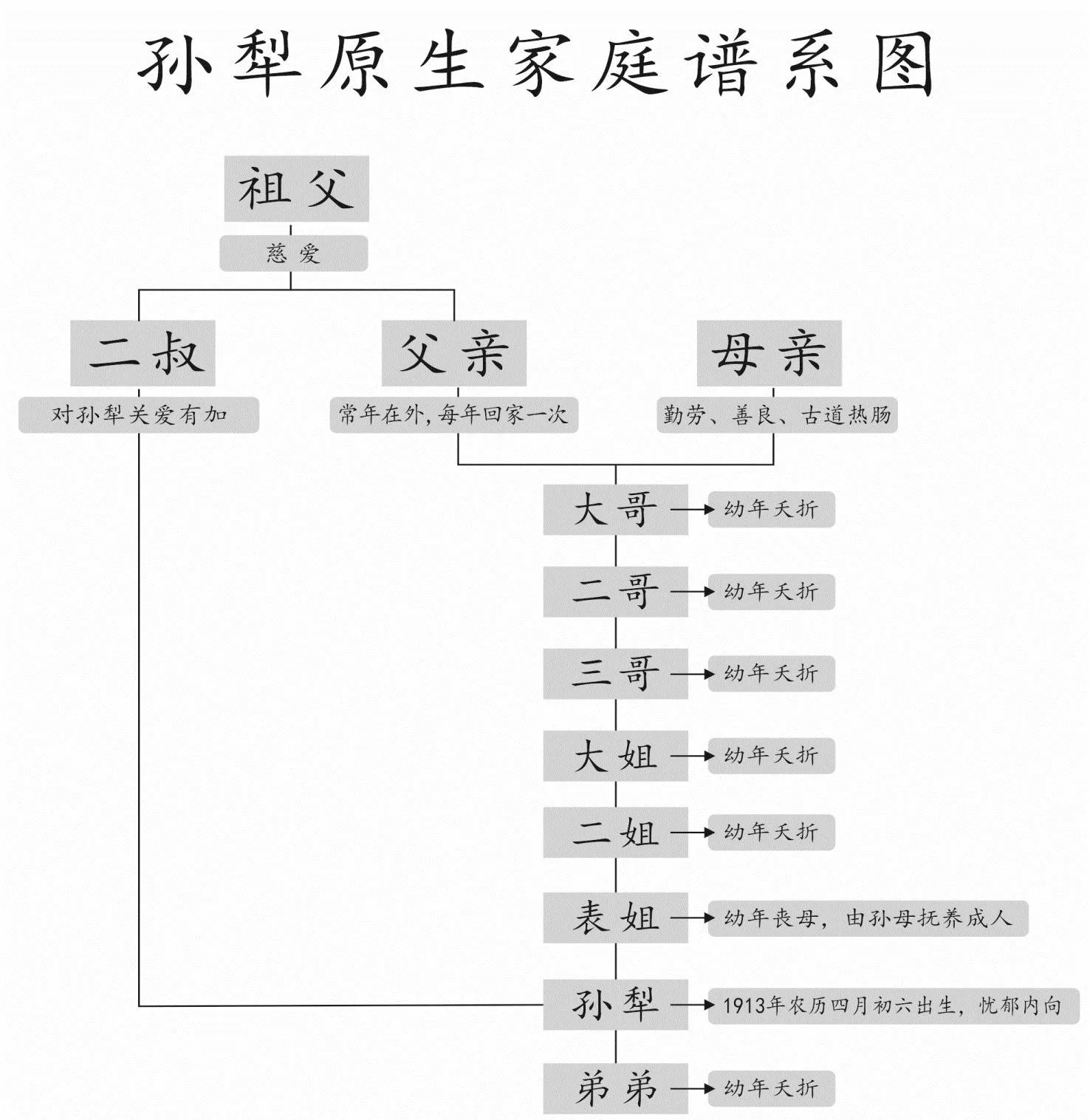

根据萨提亚的“家庭关系”理论,结合阅读孙犁相关文本中出现的家庭成员,笔者尝试绘制了孙犁的原生家庭图。从某种意义上讲,它可以帮助我们有效地勾勒还原其家庭谱系,了解其成长过程中影响他的那些人与事。

图1 孙犁原生家庭谱系图

从孙犁的原生家庭图中,我们可以获取如下信息:1.孙犁的原生家庭父亲虽然在位,但却常年退位缺席。2.三个哥哥、两个姐姐、一个弟弟均于幼年夭折,作为唯一幸存下来的孩子,可谓掌上明珠。3.表姐寄居孙家,幼年孙犁,母亲、表姐陪伴时间较多。4.叔父扮演了“代父”角色,参与孙犁的成长。

从图二“孙犁在原生家庭的0—18岁简要年谱”中,能够清晰地看到:年龄较小时,他即对文学产生了浓厚的兴趣;16岁成婚,除了母亲与表姐外,又增加了发妻这样一个体贴他冷暖的女性;在原生家庭里,孙犁虽不缺乏来自家人的疼爱,但因为独子缘故,孤单之情在所难免。于是,原生家庭的那些生活经验和记忆深深地镌刻于心间,日渐影响着他的气质与人格的养成,并以契合的文学风格遥相呼应。

图二 孙犁在原生家庭中的0-18岁简要年谱

二、忧郁——原生家庭对孙犁气质的影响

在西方,“忧郁”这一概念可追溯至公元前5世纪的古希腊。古希腊“医学之父”希波克拉底认为体内的黑色胆汁比重过多时,忧郁便极易形成,忧郁之人通常表现为内向腼腆、多愁善感、小心谨慎。

除了在医学界外,哲学、文学、宗教、艺术等领域也涉及“忧郁”。谈及忧郁,它似乎天然地与文学是近亲,天然地与作家存在着亲密的联系。亚里士多德认为,忧郁是神圣的疾病,凡在哲学和艺术上出类拔萃者都有忧郁的特质,甚至有忧郁症。17世纪英国著名学者罗伯特·伯顿曾说,忧郁是凡人之特性,芸芸众生天性中皆难免忧郁之情。忧郁既是一种精神疾病,也是一种气质。万千世界,一个人,一朵花,一棵草,一幅画,一篇文,各有其无可替代的气质。对于孙犁而言,忧郁是鲜明的标签,但不是消极遁世的态度,相反,它体现了一种独特的感悟力。正如学者路文彬所言,“忧郁始终是一种主体在场的自觉意识,麻木永远与它无缘……快乐趋向于肤浅与遗忘,忧郁则趋向于高贵和救赎”[4]96。

提及孙犁,无法略过以下众皆熟知的评价:1.中国现当代文学史上著名的小说家、散文家、文艺理论家。2.“荷花淀派”的创始人与代表作家。3.文笔舒缓,文风清丽。大众视野中闪现的是一位具有个人独特风格的杰出作家,却鲜知他还是一位抑郁症患者,在近九十年的人生历程中,他一直在艰难地与抑郁症抗衡。孙犁的抑郁症,或许和以下因素有关联:一是原生家庭父爱的缺失,二是自幼体弱多病的体质,三是外界事件的刺激。

孙犁的父亲16岁时就前往安国县“永吉昌”当学徒,从打算盘的学徒到管账先生,再到当上掌柜,“他在这里住了四十年,每年只回一次家,过一个元宵节”[3]7。漫长的日子里,陪伴着孙犁的只有母亲。1924年,11岁的孙犁方跟随父亲前往安国县城读书。“在一个人的成长过程里,发生越早的动力,其影响力就越大。这种影响通常会有一个关键期,如1岁、3岁、6岁、12岁等。”[1]54在原生家庭中,谁离孩子越近谁的影响就越大。在孙犁成长的关键时期,父亲几乎是一个符号化的存在。母亲浇铸的是爱,父亲给予的是力量。父亲的陪伴可以帮助孩子塑造自信、勇气、决断力等健康的心理和人格特征。在孩子的不同成长阶段,父亲扮演着鼓励者和支持者的角色,会给孩子带来积极的能量,帮助孩子克服胆怯、畏惧和焦虑的情绪。父亲的陪伴也能够直接影响孩子的精神世界,决定其成年后是否健康。一项关于抑郁症的发病率研究发现,家庭中父亲参与度较低的孩子,发病率是和父亲关系好的孩子的3倍。孙父的缺席,使父子情感未得到有效链接,使成长期的孙犁无法在日常生活中真切感受到父爱与支持,相应的,内心会产生强烈的不安全感,忧郁之情累积于胸,进而外显于气质。

孙犁从小体弱多病,幼时即患有“抽风”,这是一种神经系统疾病,发病时头部、下巴,不由自主地抖动,这种病现在归之为抑郁症。在保定上学期间,他又患上神经衰弱。后来,最严重的一次,是1956年3月的一天午睡起来晕倒,“跌在书橱的把手上,左面颊破了半寸多长,流血不止”[2]253,这对身体健康和日常生活造成很大影响,此后他开始了长达十年的养病生活。多年来,孙犁被神经衰弱所困扰,发病严重时会眩晕、跌倒,无法读书和写作。对于自己的状况,孙犁有着清醒的认知,在写给肖复兴及其他友人的信中,他曾坦然承认自己患有抑郁症,情绪时常不稳定。天气的阴晴变化也会影响他心境的变化,孙犁曾自述:“如果是阴天,再下点小雨,我就有不想活的念头。”“我小的时候,我们家里还是比较贫穷,从小我没有奶吃,很弱,弱了大概就很容易得这种病;另外,乡下不大讲卫生,脐带剪的时候,或者是营养不良,都可以引起小孩的抽风。这个病对我以后的神经系统可能留下一些毛病。所以,一九五六年就得过一次很严重的神经衰弱,在这以前,我就经常失眠,经常有一些神经方面的症状,那年突然就重了。直到现在,我感觉,我神经方面不太健康,有时失眠,容易激动,容易恼怒,这都是神经系统的毛病。它可能对写作也有些影响。生理上的这种病态,它也可能反映在我的写作上,好的方面它就是一种敏感,联想比较丰富,情绪比较激动。”[5]87生理疾病影响的不仅是身体健康,更是心理和精神上的痛苦。长期饱受疾病的困扰,孙犁经常感受到莫名的苦闷与忧郁,性格也敏感内向、多愁善感。

此外,来自外部的其他诱因,催生并加剧了他的抑郁症 。“1947年11月,中共冀中区党委召开土地会议。在本次会议上,孙犁的作品《一别十年同口镇》《织席记》《新安游记》同时受到批判;土地会议后,孙犁到饶阳县张岗小区搞土改。去时遇大风,飞沙扑面,俯身而行,到村后剪去长发,意思是剪去烦恼。”[6]3同时,孙犁因家中被划为“富农”,影响到心情,每日穿着草鞋,在大街上来回走动,这种状态大概持续了三个多月。1948年1月10日,《冀中导报》发表文章,对孙犁作品进行了不顾事实的无端攻击,接二连三的遭际,几乎置孙犁于死地。此后屡年经历的种种不顺意,都使孙犁精神极度紧张、焦虑,严重到彻夜难眠,甚至有强烈的自杀念头与行为。晚年孙犁更是深居简出,闭门谢客,拒绝社交。“先天的气质类型、后天的生活遭遇再加上数不清的、大大小小的诱发事件,所有这些都使得孙犁成为一个典型的抑郁症患者,尽管文学创作一度曾让孙犁求得解脱并得到人生升华,但他最终还是被抑郁症无情击倒、黯然谢幕。”[7]77

在原生家庭中,倘若孙犁幼年时期能与父亲朝夕共同生活,来自父亲的爱能给他以阳刚之力,其气质也许会发生转化。但也正是因了这份与文学紧密缠绕的忧郁,成就了日后笔耕不辍、荷香四溢的孙犁。

三、谦和——原生家庭对孙犁人格的影响

钱穆先生在《中国文化史导论》中提到:“我们几乎可以说,中国文化全部都从家族观念上筑起。”无论古今,来自原生家庭的教育对孩子的成长与发展都息息相关,原生家庭中父母的言传身教都会在细水长流的日子中被子女模仿和习得,并养成相应的性格与人格。性格测试中,常以E、I、S、N、T、F、J、P这七个类型作测试,它们分别对应的含义为: E(Extraversion)外向、 I(Introversion)内向、S(Sensing)实感、 N(Intuition)直觉、T(Thinking)思维、F(Feeling)情感、J(Judging)判断、P(Perceiving)感知。根据心理学家的研究,以上七个维度的呈现均不同程度地受着原生家庭的影响。美国心理学博士、心理治疗师苏珊·福沃德在其著作《原生家庭 如何修补性格缺陷》中提及:“不健康的家庭体系,就像高速公路上的连环追尾,其恶劣影响会代代相传!”[8]5有缺陷的原生家庭,对孩子的人格的养成,将会是灾难性的,并会贯穿一生乃至代际传递。“父母在我们心里种下了精神和情感的种子。它们会随我们一同成长。在有些家庭里,父母种下的是爱、尊重和独立,而在另一些家庭里,则是恐惧、责任或负罪感”[8]5。毫无疑问,孙犁的原生家庭给他植根的是和谐温暖的家庭氛围。

“家庭是以血缘关系为纽带联系起来的心理共同体,每个家庭都笼罩着一种心理氛围。家庭的心理氛围体现着家庭内部的一种稳定的、典型的、占优势的情绪状态。”[9]68不同的家庭氛围会塑造不同的个体性格,家庭氛围祥和、民主,孩子性格也会趋于平和、热情、易于接近;倘若家庭经常充斥争吵、打闹,孩子性格则会偏于暴躁、冷漠、喜怒无常。父母是家庭教育的第一任老师,子女在这个场域中耳濡目染,这种习得的“烙印”会深入骨髓影响终身。孙犁的原生家庭氛围、父母性格、教育理念、为人处世的方式对他的个体性格塑造都有极大关联。孙犁的父亲是乡村小知识分子,行为颇有古雅之风,当年在安国县当学徒,每年返回家中时,他总在出城以后才坐上家里人接他的牛车;沿途路过的村庄,他必定会下车和熟识的人们打招呼;他去当学徒是由本村的一位吴姓山西人介绍的,因而他对这位介绍人一直尊敬有加,每逢家里改善伙食,总会把他请过来,让在正座;他的脾气极好,从不打骂或指责孙犁。在孙犁很小的时候,母亲教导他“饿死不做贼,屈死不告状”。到了晚年,他还对此记忆深刻,“我一直记着这两句话。自己一生,就是目前,也不能说没有冤苦,但从来没有想到过告状,打官司”[10]77。从孙犁父母身上,我们读到的不仅是作为农民的朴实、隐忍,还有燕赵之地人民的硬气。

父亲的温厚有礼、母亲的朴素热心,都影响着孙犁的人格形成。1972年夏天,孙犁女儿孙晓玲跟随他回了一趟河北省安平县老家。离村口还有一段距离,父亲就让停车,轻声对她说:“下来吧,走着去!”[11]59谦和有礼,在孙家父子身上,代际传递。

生活中,孙犁恪守传统道德精神:孝顺父母、忠于妻子、淡泊名利。父亲去世时,他还想过要为父亲立碑,并请陈肇同志给撰写了一篇简短的碑文;个人情感上,他和发妻相敬如宾,虽然他有过几次不期而遇的心动,但他都运用理智及时地将其止于萌芽状态,以发乎情、止于礼的方式对待;交际上,他恬淡平和,沉默寡言,不喜热闹,他曾说:“我不善于谈话,见面恐使你失望,写信最好”[10]345;对待名利,淡然处之,不争不抢,孙犁说:“我有个难改的毛病,什么事都不愿往上挤,总是靠后站。”[12]50这也使得他能够以清醒和独立的态度审视世间百态,不盲从潮流,以极具魅力的谦和人格感召着一批批文学爱好者及作家。

四、婉约——原生家庭对孙犁文风的影响

对于作家而言,原生家庭的形态、模式会影响着其记忆,并在创作中留下或深或浅的印迹。孙犁幼年,陪伴他更多的是母亲。此外,还有一个幼年丧母的表姐随同他们生活,由孙犁的母亲将其抚养成人。11岁这年,因为读书,孙犁随父亲来到安国县城。为了照顾孙犁,母亲和表姐在半年以后也到了安国县。他们一家借住于一户胡姓人家闲置的院子,胡姓男女主人是孙犁的干爹干娘,当时干爹已去世。干娘家有一位女儿,这位干姐给孙犁留下了良好的印象:皮肤白晳、容貌秀丽、性格开朗,擅刺绣和画桃花,对孙犁既热情又爱护。在男权话语主导的乡村家庭结构中,作为男性代表“强者”的父亲形象缺失,而作为“弱者”一方的女性在操持着家庭的运转,在如此偏女性的家庭环境中,较易助长孙犁形成阴柔大于阳刚之气的性格。

刘勰认为,作家才情受“血气”影响:作家“俊发”故“文洁而体清”,“傲诞”故“理侈而辞溢”,“沈寂”故“志隐而味深”,“简易”故“趣昭而事博”,“气褊”故“言壮而情骇”,“隽侠”故“兴高而采烈”,“矜重”故“情繁而辞隐”[14]479。曹丕在《典论·论文》中也论及“文以气为主”。两位大家都不约而同地提到了“气”与创作的关系,气指作家的个性,也指个性在创作中的表现,作家先天的气质、性格、秉赋与他的审美情趣及其风格存在着密切的关系。不难推断,原生家庭影响了孙犁的气质和人格,进而影响到了他的整体创作风格。早在1929年,16岁的孙犁就开始创作,10月份,他的小说《自杀》发表于《育德月刊》;1931年,“九一八”事变爆发,中国开始了长达14年的抗日战争。战火纷飞,硝烟弥漫,日寇烧杀抢掠,人民流离失所。彼时,更多的文人选择了宏大主题叙事去表现战争,表现战士与民众同仇敌忾、大无畏牺牲的英雄气概。而孙犁却从一条幽林小径,以别样的视角实践文艺的民族大众化。

孙犁的小说多以短篇为主,创作背景几乎都是围绕抗日战争和解放战争时期冀中军民艰苦的斗争生活展开。他用异于主流叙事的笔触,刻意规避战争的腥风血雨,淡化苦难和重负,从日常事、儿女情展现了乡土中国滹沱河畔人民保家卫国的乐观与大无畏精神。民族战争的音谱,弹奏出的不仅有苍凉悲壮的号角之音,还有孙犁的悠扬清婉牧笛之音。孙犁以独具个人特质的诗意抒情音调,吟唱出了一曲同样动人的弦歌,他“将通俗和优美、简练和细腻、直率和含蓄、清淡和浓烈,和谐地统一在一起”[15]403。“大江东去浪淘尽”是一种豪放之美,“春花秋月何时了”是一种婉约之美,孙犁创作的婉约之美在战时背景之下,或许有些落落寡合,但又于不经意间开辟出另一种文学叙事空间,摆脱了当时的既定程式化的写作,赢得文人与大众读者的青睐。丁玲在给孙犁的一封信中曾经说:“你的文章我是喜欢的,含蓄、精炼、自然、流畅。人物、生活,如同一幅优美的风景画带着淡淡的颜色摆在读者面前。”[15]106这样一幅跨越百年的清新风景画,历久而弥新。

孙犁生活在一个没有禁忌和约束的家庭中,在民主氛围中,他的思想得以充分自由的发展。孙犁几乎是由母亲一手带大,深得母亲宠爱。“抗日战争时,村庄附近,敌人安上了炮楼。一年春天,我从远处回来,不敢到家里去,绕道村边的场院小屋里。母亲听说了,高兴得不知给孩子什么好。家里有一棵月季,父亲养了一春天,刚开了一朵大花,她折下就给我送去了。”[2]48摘花,表现了女性对美的先天热爱;送花,反映了母亲对孩子的舐犊情深,母亲在用女性特有的细腻与温婉潜移默化地影响着他。早年生活中,因身边更多的是女性亲属的陪伴,故当他投身革命时,在戎马征战岁月中,他的先天气质似乎也天然地与处于弱势一方的女性相投合,因之他把较多的笔墨集中于女性人物的塑造与刻画上。孙犁有一支擅写女性的魔法笔,在他的笔下,徐徐展开一组组个性迥异而鲜明的女性人物画卷:有宛如荷花仙子温柔多情、体贴细致、识大体的水生嫂们,她们不仅主动承担起家庭的重担,又积极参与战斗,充分彰显出了抗日战争和民族战争时期的新型女性之美,她们的一言一行、一颦一笑,清新柔美,生动传神;有如罂粟花般妖娆妩媚的小满们,她们相貌姣好但作风不端,她们能言善辩、聪明有余但智慧不足,不能以单一的价值标准评判这些具有现代思想意识的女性。“《铁木前传》中的小满这一形象内涵复杂,远非传统乡村伦理可以涵盖。它体现了孙犁对乡村文化的超越,是现代精神对乡村文化的投射。”[16]63

五、结语

被频频用于心理学领域的原生家庭概念,为疗愈心灵创伤提供了新思路。在原生家庭理论视角的观照下,孙犁的研究也许可寻觅到一种新路径,以此探寻出他忧郁气质、谦和人格、婉约风格的源起。正是他的这种颇具“异质性”的作家主体性表征,丰富了中国现当代文学史,刻下了浓墨重彩的一笔。从烽烟四起到和平年代,他手执现实主义之笔,传承深厚的传统和本土文化底蕴,跨越了不同的时期,从历史深处向我们缓缓走来。