元代杭州雅集活动之兴衰与杭州文学地位之升降

2024-01-15马颖杰

马颖杰,戴 辰

(1.浙江大学 文学院,浙江 杭州 310014;2.浙江省城市治理研究中心,浙江 杭州 310023)

雅集为文人活动的一种形式①,古已有之。文人集会赋诗、观书题画,以文会友。至元代,雅集之风大盛,北方以大都,南方以杭州、吴中为地域代表。目前学术界除查洪德教授对元代文人雅集活动做了整体考察②,其余多以地域性雅集活动为研究主体,透过雅集活动探寻元代文人的精神世界。这些研究大致分为南、北两条脉络:对元代北方文人雅集的探讨,多数围绕大都馆臣文人群体展开③,此类研究均注意到了雅集活动者的政治身份及其所处的官方文学环境;另有北方上都文人雅集研究④,展现上都文人雅集活动的草原特色。元代南方文人雅集研究,以元末吴中玉山雅集为重点⑤,各位学者以不同视角对玉山雅集进行深入剖析与解读。

关于元代杭州文人雅集的研究,集中于书画雅集方面,如张丙金《元初三十年杭州收藏圈法书鉴藏探研》探析元初三十年杭州收藏圈的法书鉴藏。方波《元代杭州书画圈的雅集与观念重构》探讨元初杭州书画圈的雅集、品鉴风气对其时书家书法观念重构产生的重要影响。杨家伟《宗唐溯晋——复古视角下的元代士人法书鉴藏研究》论及宋末元初的杭州是当时的法书鉴藏重镇,形成了庞大的鉴藏群体,他们通过雅集等活动方式,促进了晋唐法书的流通和鉴藏风气的兴起。另有元初遗民文人活动的相关研究,如崔倩《宋元之际临安文人倡和活动研究》、陶然《宋元之际的遗民唱和——以临安为中心的考察》、方勇《南宋遗民诗人群体研究》、唐朝晖《元代文人群体与诗歌流派》等文中有涉及杭地文人雅集的论述。综合而言,针对元代杭地雅集活动的研究普遍侧重于某个方面,目前学界尚未对其整体发展进行详细梳理和深入研析。

本文为元代杭州雅集活动的专题研讨。元代杭地雅集接续南宋,在元前期尤为兴盛,发展至顺帝至正年间走向衰落。雅集活动不仅是元代文人生活史的一部分,其所反映的主题和情感内涵的变迁,是展示元代杭地文人雅趣生活和精神世界的重要窗口。同时,亦可借雅集活动探寻作为旧朝故都的杭州在新朝的发展轨迹,并以文学活动的视角管窥元代南方文学中心的转移过程。

一、交之群莫盛于杭:元前期杭州雅集

宋元交替,杭州因其南宋首都的身份,极大程度地承接了南宋的经济根底和文化底蕴,这就为元代杭地文坛的发展提供了物质与文化基础。元前期杭州雅集活动即在此基础上发展而来,就形式而言大致有两种类型,一为“复寻坠典”,即雅集举办有所渊源,一方面表现在元初杭州的雅集活动是南宋文人雅集活动的延续,另一方面为元初杭州文人追慕晋宋风雅,借其典故抒发个人慨叹。二为外地客居杭州之文人相约,“杭故多四方士”[1],杭州的故都属性吸引了周边大量由宋入元文人来杭活动,同时元廷派遣北人仕于杭州,这些仕于南的官员亦成为杭地雅集活动的重要参与者,留下了诸多雅集的记载。

(一)“复寻坠典”型雅集活动

1.南宋文人雅集活动之延续

查洪德先生认为“以杭州为代表的东南地区的雅集活动是南宋文人雅集活动的延续”[2]108,其描述对象,是以由宋入元文人为召集者和参与者的文人雅集。大德二年(1298年)张国器在杭州所主持的牡丹宴席,即是上承南宋时其祖父张镃雅集家风的延续。此次雅集活动载于戴表元《牡丹宴席诗序》中:

大德戊戌春,功父诸孙之贤而文者国器甫复寻坠典,自天目山致名本牡丹百余归第中,以三月九日大享客。瓶罍设张,屏筵绚辉,衣冠之华,诙谐之欢,咸曰“自多事以来,所未易有是乐也,不可以无述”。于是国器甫与永嘉陈某等,各探韵赋诗,通得古律若干篇。[3]137

文中对张国器主持此次雅集的动机概括为“复寻坠典”,此中之“典”即其祖父张镃在南宋时主持的池馆雅集,“渡江兵休久,名家文人,渐渐修还承平馆阁故事”,戴表元追述宋时张氏府第雅集之盛:“而循王孙张功父使君,以好客闻天下。当是时,遇佳风日,花时月夕,功父必开玉照堂,置酒乐客。其客庐陵杨廷秀、山阴陆务观、浮梁姜尧章之徒以十数。至辄欢饮浩歌,穷昼夜忘去。明日醉中唱酬诗,或乐府词,累累传都下。都下人门钞户诵,以为盛事。”[3]136张镃,字功父,号约斋,为南宋循王张俊之曾孙,南宋宁宗时累官承事郎、直秘阁、权通判临安府事、左司郎中等,“清标雅致,为时闻人,诗酒之余,能画竹石古木,字画亦工”[4]。杨万里、陆游、姜夔等人为其雅集之客,不仅因其官员身份,亦由其雅士之名。戴表元《牡丹宴席诗序》中以“贤而文者”四字为张国器摹写,其意既指张国器举办雅集续其家风,又在说明张国器本身亦为其家族雅致的继承者。“□鲍家风浑尔好,剩持狂笑绝冠缨”[3]555,失去了仕途的上升渠道,世家子弟有了闲暇的时间重开宴席,戴表元和永嘉陈某等人亦可追攀“故家遗泽”。此外,与在其他序文末署名“剡源戴表元”不同的是,此序文末的署名为“前进士剡源戴表元”,“前进士”三字与此次雅集的关联,不言而喻。

2.追慕晋宋风雅

杭州文人效仿前代雅集(代表是兰亭修禊)、模仿晋宋风流之举,是“复寻坠典”的另一种表现形式,整体倾向为追慕晋宋风雅。戴表元《杨氏池堂宴集诗序》中记载,至元二十二年,“公谨以三月三日将修兰亭故事,合居游之士凡十有四人,共宴于曲水”[3]135。“修兰亭故事”便是周密主持此次杨氏池堂宴集的初衷。文中言:“霅周密公谨,与杭杨承之大受有连,依之居杭。大受和武恭王诸孙,其居之苑御,多引外湖之泉以为池。泉流环回斗折,涓涓然萦穿径间,松篁覆之,禽鱼飞游,虽在城市,而具山溪之观。而流觞曲水者,诸泉之最著也,公谨乐而安之。”[3]135回望《兰亭序》对当时修禊环境的描述:“此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。”[5]257可见杨氏池堂宴集发起时,周密有意复刻兰亭雅集的形制。

可惜是日大雨,十四人之中,其六不至,且曲水“漫为壑”,不得已“乃揖其在者,迁酒与殽,近集于临池之堂”[3]135。酒半,有客叹曰:

兹游乐哉!其有思乎?抑亦知夫兹游之所由起乎?盖夫兹游者,兰亭之变;兰亭者,郑《国风》“溱洧”之变也。郑之“溱洧”,在当时小人知惭之;而晋之兰亭,在后世君子以为善也。虽然,人生而感乐哀之情,犹天时之不能废于寒暑。其发之有节,而导之有故。苟使变而不失其正,则岁时游乐,以尽人事之适。岂惟君子,虽先王张弛之道,其孰能废之。方晋之未迁,故都之氓,处五方之中,而习累世之盛。男袿女袂,春游而祓焉,固其闾阎委巷之所通行也。晋之既迁,名士大夫,侨居而露宿,愁苦而嗟咨,有愿为盛时故都之氓,不可得矣。故且“驾言岀游,以写我忧”,而何择于禊之有。吾观兰亭一时临流援笔之作,率嗫嚅喑黯,如长沮荷蒉,冥然而远怀。其能言者,不过达生捐累,如庄周翛翛然羡死灰枯骼之适。若是者,谓之乐乎非耶?今吾人之集于斯也,宜又不得视晋人而乐于晋人,何耶?[3]135—136

客人言“游”之所起,自郑之《溱洧》,一变为兰亭,即从男女相会变为文人雅士的聚会,成为后世相仿的典范。而后感慨人生哀乐之情实属自然,可于乐游中导之发之。继之,以晋之历史隐喻临安首都身份的变迁,以“故都之氓”借指参会的众人。驾车出游,排解忧愁,这本是其参加雅集的目的,但当“我”观赏兰亭雅集存世的作品时,惊觉能言之人,皆是参透人生、不受世事牵累的超脱之人。若是这般,今天众人聚集于此,虽修兰亭故事,却既非晋人,又未得晋人之乐。因风云变幻盛时之景不复再现时,当下“故都之氓”实难豁达和解脱。正如查洪德先生所言,“当一部分人希望清醒一下为自己的人生找到解释时,又立即发现这是很困难的”[2]109。《兰亭序》末尾说道:“故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。”[5]258元初文人仿其事,借其抒怀与深思,却是另一番感慨。

晋宋雅集可追模,晋宋雅士风流亦可成为杭地文人雅集的主题。至元二十四年十二月,鲜于枢援王子猷雪夜访戴故事,至白珽家,俞伯奇适在,方外友人有在“闻而载酒肴来,相与赏会”[6]25,后拆“飞入园林总是春”分韵赋诗,此次雅集白珽纪为武陵胜集。王子猷雪夜访戴故事见《世说新语》,与王子猷不同的是,鲜于枢既已出发,便定要见到所访之人。“(鲜于枢)顾余(白珽)曰:‘王马曹中夜歌招隐,思戴安道,便拿舟规往,及门而返,何其兴之易尽也?我则不然,道阻且长,不见不止。’”[6]25白珽对鲜于枢此行评价道:“顾子当代名流,方栖栖然,策款段马,走寂寞滨,觅一穷措大谈,邂逅相遇,独不畏彼指而笑之耶?”[6]25鲜于枢回:“不笑不足以为道,不惟彼笑我,吾亦自笑吾。”后“举满引白,相视一笑”。其在《武陵胜集得总字》中书:“念我平生友,欲往恨不勇。兹晨剧命驾,相对腹一捧。促招东林远,共念北海孔。把酒望六合,琼瑶纷总总。兴极不知休,严城钟鼓动。”[6]26王子猷“兴尽而返”,是一种随性自在,鲜于枢“不见不止”“相视一笑”和“兴极不知休”是执着中蕴洒脱坦率,皆是性情中人,此次武陵胜集对东晋风流可谓是既仿其形,亦仿其神。

此外,元代书法领域在赵孟頫的带领下,提倡复古,表现出强烈的宗晋之风。至元二十九年(1292年),鲜于枢与周密于困学斋观霍肃所藏《唐摹兰亭》等,鲜于枢又出自藏王羲之《还期帖》等同赏。大德二年(1298年),众人于鲜于枢处观王羲之《思想贴》。“霍肃清臣、周密公谨、郭天锡右之、张伯淳师道、廉希贡端甫、马昫德昌、乔篑成仲山、杨肯堂子构、李衎仲宾、王芝子庆、赵孟頫子昂、邓文原善之集鲜于伯几池上。右之出右军《思想帖》真迹,有龙跳天门、虎卧凤阁之势,观者无不咨嗟叹赏神物之难遇也。”[7]同是“神物”的,还有王献之的《保母帖》。《保母帖》的观咏活动历经整个元朝,尤其是至元、大德年间,《保母帖》藏于周密手中时,于杭州引发了巨大的观咏热潮。[8]元初杭州书画圈的雅集、品鉴风气使重视魏晋古法在浙江渐成风气,学习书法应该向魏晋取法、向“二王”取法的观念成为共识,在一定程度上扭转了宋元之际江南一带存在的以隶书相高、鄙薄晋人、鄙薄“二王”的风气。[9]对二王的推崇,亦是当时文人追慕晋宋风雅的一种投射。

(二)“客杭相约”型文人雅集活动

1.由宋入元客杭文人雅集活动

“杭故多四方士”,元前期雅集活动中,有诸多客杭文人参与的记录。戴表元《杨氏池堂宴集诗序》:“丙戌之春,山阴徐天佑斯万、王沂孙圣与、鄞戴表元帅初、台陈方申夫、番阳洪师中中行,皆客于杭。”[3]135戴表元《城东倡和小序》:“大德戊戌,嘉兴顾伯玉客于杭城东,杭之贤而文者皆与之游。”[3]141戴表元《八月十六日张园玩月诗序》:“大德戊戌岁八月十五夜,望舒掩其明,游者阙焉,乃以次夕合宴于‘君子轩’之圃。圃主清河张楧仲实,其族焴如晦、烈景忠,客剡源戴表元帅初、钱塘屠约存博、龙泉陈康祖无逸、会稽王润之德玉、戴锡祖禹、嘉兴顾文琛伯玉,侍游者仲实之子炬、爁、如晦之子奎、无逸之子绎曾。”[3]137方回《寓楼小饮并序》中记载,至元二十二年十一月十二日“赵宾旸、仇仁近、曹之才、张仲实、道士王子由会于方回之三桥寓楼,以‘西湖客’、‘北海樽’各赋五言一首”[10]。这些雅集记录中不断强调“客”字且标明与会者籍贯,既有着参与者与杭州本地稍稍的疏离,而非杭籍文人的频繁参与又使得异地与杭州有某种紧密的牵连。

元前期杭地能成为四方名士的会聚之地,大略有以下几个方面的原因。一是杭州得天独厚的自然风光,尤其是西湖及其周边的风景名胜,文人常于此间结伴燕游,走笔赋诗。二是杭州的故都属性。元前期杭州雅集的参与人员多为由宋入元的文人,不言而喻,杭州,或称之为临安,对他们有着特殊的吸引,“故都之氓”于此间又有别样的历史感慨。三是杭州交通往来便利。戴表元《送郑若晦游建业序》中言及钱塘之水陆交通,“平途顺流,一拟千里,得用舟航舆骑,代其跋履攀缘之劳,故游者以为便”[3]177。得此便利,异地才可持续不断地为杭地输送文人雅士,促进杭地文化的繁荣,这也间接解释了元前期杭地雅集何以如此兴盛。

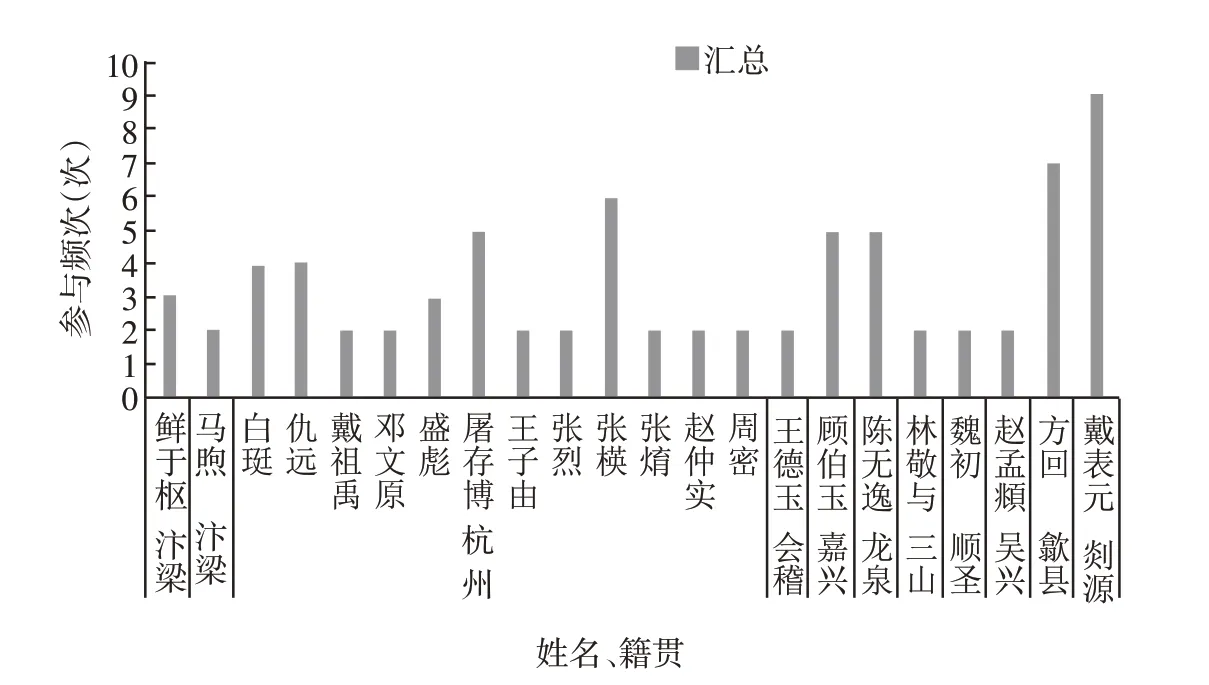

在展开具体论述前,笔者将元前期雅集活动的参与者作了一个量化统计。取每次参与雅集人员名单,汇总后选出参与频次为两次及以上者,见图1。

图1 雅集人员参与频次情况

如柱状图高度所见,戴表元与方回两位客杭文人是元前期杭州雅集最活跃的参与者,这与他们因其文坛地位而掌握一定的文学书写权力有颇深的关系。现存雅集记录中,戴表元序文与方回分韵诗占了很大比例,这就使得后世读者在复原当时雅集盛况时,极大程度以二人的视角切入,并透过二人之笔端见雅集众人之千姿百态与其悲欢感慨。

戴表元《客楼东冬夜会合诗序》中记载:

大德戊戌之孟冬,余客杭久,且念归,而方韶卿自婺至,顾伯玉自秀至,一夕不约而胥会于霅陈无逸之邸。四人者皆穷,皆好迂行独,间关颠顿而不悔。而余与韶卿老矣,相顾尤不能为情,因相留止宿。无逸大出酒炙馔具相饮饫,左觞右奕,前歌后笑。至于语洽气酣,感慨之极,则又各以古今名义相振激。舂撞摆阖,略无道途羁旅之感,意度相与欢甚。[3]142—143

文中出现的四位客杭者,分别为剡源戴表元、金华方凤、嘉兴顾文琛、龙泉陈康祖,“一夕不约而胥会”,四人尤有默契地齐聚一处,共同寻求一种身份认同。戴序的前半段,戴表元在引入此次雅集的议论中即已谈及:“况若吾人之云云,进无所荣于时,退无所佚于家,疲其躬,苦其心,自儿童占哔学诵,间关于名实之得丧,颠顿于事物之变迁,其勤劳又有过于农贾百工者矣。而欲何所成,而何所资以为乐耶!于是必有默然而自喻者焉,而不必人之同之也。虽不必人之同之,而必有同之者焉。何者?四海之广也,千万人之众也。我为迂,人必亦有为迂者焉;我为独,人必有亦为独者焉。”[3]142“能乐世岂无,多为异己憎”的现实下,戴表元意在千万人之中寻求同类,当晚即达成。四人“皆好迂行独,间关颠顿而不悔”[3]143,这是他们性格的共同点。这就是一场“同之者”的聚会。

与戴表元留下诸多详细记载元初文人雅集的序文不同的是,方回作为元前期客杭文人中知名度极高的代表性人物,却鲜有戴文那样的长篇记录,而仅是留下些许雅集分韵的诗篇。

在这些零碎的诗篇中,后人可见方回等人常常会于私人宅中聚会赋诗。如方回《会张仲实宅得天字》《同刘仲鼎全君玉饮徐子英家分韵得鸡字》《三月二十日张君輗约饮王子由紫霞道院酒字为韵》。大德四年戴表元与方回同聚于赵君实的西湖别墅,同时参与者还有林敬舆、盛元仁、赵仲实、邵玄同等人。戴表元《庚子清明日陪方使君盛元仁林敬与同载过赵同年君实西湖别墅小集使君有诗五章次韵》、方回《三月八日百五节林敬舆携酒约盛元仁戴帅初方万里访赵仲实宣慰于西湖第五桥之曲港南山书院五首》等等。因参与者之间多为熟人,这些史料记载无须特别言明其“客”的身份,总体而言,这类雅集规模较小,即兴、随意、频繁,已融为日常生活的一部分。

2.游仕于南的北人雅集活动

除以上为由宋入元的客杭文人外,另有游仕于南的北人。元代张之翰《送李仲芳赴临安行省掾》中云:“莫惜辞燕远入吴,圣朝南北混车书。四千里是两都会,三百年开一坦途。”[11]“两都会”意指大都与杭州,张之翰为北方文人,其将杭州与大都并列为都城,可见当时杭州在元人心中之重要位置。杭州在元代为东南地区的行政中心,《成化杭州府志》详细列举了元朝先后在杭州设置的三十余处官署[12],为处理地方政事,元廷派遣了诸多北方官员入仕杭州,其中有为数不少的仕杭文人成为了杭州文艺活动的参与者。柳贯《跋鲜于伯几与仇彦中小帖》中言:“故游仕于南,而最爱钱塘山水者,予及识其五人焉,曰李仲芳、高彦敬、梁贡父、鲜于伯几、郭佑之。仲芳、敬彦兴至时,作竹石林峦,伯几行草书入能品,贡父、佑之与三君倶嗜吟,喜鉴定法书、名画、古器物,而吴越之士因之引重亦数人。”[13]374喜鉴定,又擅书画,元初三十年杭州书画鉴藏圈的兴盛与这些北方官员有很大的关联,鲜于枢即是其中影响力颇大的一位。

鲜于枢,字伯几,号困学民,渔阳(今天津蓟州)人,为元江浙行省都事,迁太常典簿致仕。风流文雅,“能诗文,尤精书翰”[14]。其鉴藏,时人笔记多有涉及,周密《云烟过眼录》记其所藏。至元二十六年(1289年),鲜于枢与周密赴乔篑成寓所观赏智永《真草千字文》及唐宋名家画作。至元三十一年(1294年),盛彪、仇远等人在鲜于枢困学斋观《唐人书转轮王经墨迹》。大德二年,众人于鲜于枢处观王羲之《思想贴》(上文有述)、郭忠恕《雪霁江行图》。赵孟頫记:“右郭忠恕《雪霁江行图》,神色生动,徽庙题为真迹,诚至宝也。大德二年二月廿三日,同霍清臣、周公谨、乔篑成诸子获观于鲜于伯几池上。”[15]霍清臣、周密、乔篑成皆是鉴赏名家,同天观赏《思想贴》的众人亦是当时人物,可见鲜于枢因其所藏而受到的关注。

最后要强调的是,客杭相约型杭州雅集活动与上述“复寻坠典”型雅集活动并不完全分离,二者之间彼此包含,实质上,元代杭州的所有雅集都包含客杭文人。只是相较于第一类型雅集的有所渊源,客杭相约的文人雅集更为即兴随意,且参与者之间差异较小,多为平级关系互动,雅集活动的规模亦较为局限。但不论异同如何,二者共同构建了元前期杭地雅集活动的盛况,一时间,“交之群莫盛于杭”。

二、重来者谁欤:元中后期杭州雅集

成宗朝至顺帝至正末年,为元朝的中后期,此间杭地的雅集活动从规模数量到文人于活动中的情感抒发,都与前期有很大的差异。至元三十一年(1294年),龚开、鲜于枢、盛彪同访王子由,不遇,联句而去。二十年后,马臻追忆此事,感慨众人“二十年间相继长往,惟予与元仁在焉”[16]103—104,因感存殁书于卷尾:

呜呼古人不复起,我亦支离头白里。忆昔三士相经过,扬激风骚犹在耳。鲜于词翰中原英,盛子蚤岁蜚文声。髯龚诗画复振古,拄杖落落长庚星。雄才盛事不易会,似与百世标仪刑。我家兄弟何为者,气与高秋斗潇洒。南北东西二十年,沦落惟存盛兼马。衔哀不敢话耆旧,掩卷看天泪如写。君不见此道谁复同,一曲阳春和应寡。[16]104

当年的三位雅士,是何等的意气风发,在诗书画领域独领风骚,谓之“雄才盛事”。可人事往来代谢,如今惟剩马臻与盛彪,“君不见此道谁复同,一曲阳春和应寡”,友朋零落,同道之人不再,知音难寻。与马臻同样情感表达的还有柳贯,其《跋鲜于伯几与仇彦中小帖》中谈及的五位游仕于南而最爱钱塘山水者,数年之后,“仲芳以行御史台照磨官先死。而佑之出为宣府判官,伯几得太常寺典簿,亦死。廉访公居高邮,疾病,舁医扬州,死。彦敬晚登朝,至刑部尚书,守大名。贡父以集贤为学士,子昂自翰林承旨乞身归,皆得年后死。离合存亡,其不可复计者如是。”[13]374

上文两则材料所示如同一个缩影,伴随元前期游仕于南的北方官员以及故宋遗民的相继去世,“交之群莫盛于杭”的杭州文人雅集盛况亦随之而去。取而代之的是,“离合存亡”成为了元中后期雅集中不可避免的主题。这时故国之殇已随烟而去,在元朝成长起来的文人对身份的认定无须选择与摇摆,于他们而言,自身与友朋的遭遇才最能引起他们对生命的反思,对人生际遇的感慨。一方面,面对前贤,他们怀揣着“仰止前修”的仰慕与追念,同时,又对友朋零落的境况有着“此道谁同”的孤单呐喊,两者交织环绕,这就使得元中后期杭州雅集活动形成了与前期不同的主题与情感表达。

(一)对前贤的仰慕与追念

黄溍《南山题名记》记录至正二年(1342年)春二月婺州学者在杭州的一次雅集:

婺之䆠学于杭者,每岁暮春,必相率之南山,展谒乡先达故宋兵部侍郎胡公墓,仍即其庙食之所致祭焉。竣事,遂饮于西湖舟中,以叙州里之好。大德八年春三月癸亥,会者四十有四人。魏国赵文敏公时方以集贤直学士领儒台,溍幸获从先生长者之后,而趋走于公履屐之末。逮今三十有九年,乃以非才补公故处。暇日,从乡僧游龙井,睹公旧题,而与道其故事,咸谓不可久废而莫之举。亟以白于宣政副使王公,合同郡大夫士暨方外交四十有一人,以至正二年春二月癸亥,复会于南山。追数向之四十有四人,存者殆无几,或显融于中朝,或随牒调补于远方,或已倦游归休于家林,惟溍忝有禄食于此,而得齿兹盛集。未知后三十有九年,今之四十有一人,重来者谁欤?[17]541—542

在至正二年这次婺州同乡雅集之前,大德八年(1304 年)亦曾有过一次盛会。会者四十有四人,拜胡侍郎墓,泛游西湖,事后黄溍作《甲辰清明日陪诸公入南山拜胡侍郎墓回泛舟湖中》。时过境迁,三十九年后,当初集会之人或显于朝廷,或派遣远方,或倦游归家,友朋四散零落,唯有黄溍因官江浙儒学提举就仕杭州,得以再次参与婺州同乡聚会。

值得注意的是,虽“追数向之四十有四人”,但黄溍在《南山题名记》中仅提到了大德八年聚会的参与者赵孟頫。大德三年(1299 年)八月,赵孟頫改授集贤直学士、行江浙等处儒学提举,黄溍在仁宗皇庆元年(1312年)、延祐二年(1315年)都曾北上京师,拜谒赵孟頫。《黄文献公集》卷三末赵孟頫跋云:“东阳黄君晋卿博学而善属文,示予文稿。读之使人不能去手,其用意深切而立言雅健,杂之古书中未易辨也。予爱之敬之,适有以吉日癸巳石鼓二周刻见遗者,则欣然曰:‘是可与晋卿之文并观者邪?’皇庆元年十月廿九日赵孟頫书。”[18]《庚子销夏记》卷二引黄溍跋赵孟頫临《绝交书》云:“公以大德元年知汾州,三年除江浙儒学提举。至大二年为泰州尹。以题语考之,正提举儒学时书也。延祐六年十一月谒告归吴兴……予以延祐二年领荐上春官,拜公于京邸,时犹为侍读学士。”[19]这就与黄文中“魏国赵文敏公时方以集贤直学士领儒台,溍幸获从先生长者之后,而趋走于公履屐之末”相对应。而黄溍至正元年(1341年)授江浙儒学提举,所以有三十九年后“(黄溍)乃以非才,补公故处”之言。

黄溍此篇《南山题名记》名为记录当时,实为追忆过往,尤其是黄溍与赵孟頫的渊源。这种借雅集表达对前贤的追念与仰望在黄溍的其他作品中亦有表现,至大三年庚戌(1310年)黄溍同儒上人谒黄石翁于龙翔上方,时邓文原适至,辄成小诗用纪盛集:

坐陪三老尽文雄,政尔衣冠不苟同。谈笑流传成故事,画图想象见高风。丹崖方与霞标峻,碧海谁能铁网空?谬托下陈虚自诧,飞扬无力思何穷![17]116

三十一年后,至正元年(1341年)黄溍官江浙儒学提举,与张雨、刘衍卿、高丽式上人会,再和前诗,其《庚戌正月二十一日予与儒公禅师谒松瀑真人于龙翔上方翰林邓先生适至予为赋诗四韵诸老皆属和焉后三十一年岁辛巳正月二十三日过伯雨尊师之贞居无外式公刘君衍卿不期而集辄追用前韵以纪一时之高会云》记:

庐山旧事谁能继?三十年前此会同。偶尔共来今日雨,萧然犹有古人风。坐深遥对花如雾,兴尽徐归月满空。仰止前修那可作?聊追余响托无穷。[17]146

时隔三十多年的雅集,跨越时间的和诗,“追用前韵”是因“仰止前修”。黄溍这种对前贤的崇尚很早便已萌发,其年少时便为聚集在杭城的“宿儒遗老”所吸引,前来游历、求学:“始予既知学,颇思自拔于流俗,而患夫穷乡下邑,块焉独处,无从考质以祛所惑。闻钱唐古会府,号称衣冠之聚,宿儒遗老犹有存者,则籝粮笥书,踰涛江而西,幸而有所接识。”[17]421至其中年,已有学成,此时对邓文原等老儒的描绘依然为“谈笑流传成故事,画图想象见高风”,而自谦才华浅薄,为众人的错托感到诧异,自己思穷,无力以飞扬的文采记录这次盛集。吴师道《至大庚戌黄君晋卿客杭与邓善之翰林黄松瀑尊师儒鲁山上人会集赋诗今至正辛巳(1341年)晋卿提举儒学与张伯雨尊师高丽式上人会再和前诗上人至京以卷相示因写往年所和重赋一章》中对前后两次雅集评价道“后先人物一时雄,心迹宁须较异同”,心迹不变的是黄溍,不论是当时的仰慕,抑或是几十年后的追念,对邓文原、黄石翁等人是如此,对赵孟頫亦是如此,聊追余响,寄托无穷。

回到至正二年(1342年)的婺州同乡会,是时来者有四十一人,黄溍回顾前尘,不禁感慨“未知后三十有九年,今之四十有一人,重来者谁欤”。历史循环往复,不断重演,“后之视今,亦犹今之视昔”,这是黄溍写作的初衷。事实上,黄溍于此次雅集中所思所想展现出的无奈的人生慨叹,不断出现在元代中后期杭州文人的雅集中。

(二)“未遂群贤集”的感伤无奈

元顺帝至正十三年(1353年),杨维桢率友人韩璧、刘俨、王霖、王廉、范观善,以及乐妓王玉等,游赏杭州南屏山。在记述这次雅集的《南屏雅集诗卷序》中,杨维桢追忆十年前住西湖上时,与张雨、甘立、郯韶等人唱和西湖竹枝词。时光荏苒,从其至正八年(1348年)《西湖竹枝词序》中“予闲居西湖者七八年,与茅山外史张贞居、苕溪郯九成辈为唱和交。水光山色浸沉胸次,洗一时尊俎粉黛之习,于是乎有竹枝之声。好事者流布南北,名人韵士属和者无虑百家”[20]3541到如今“灵璧(张雨)、南园(甘立)今已隔世,苕溪(郯韶)在海漕万里外,余沦落杭市官,谓之火阱。黄尘疋马,虽日在湖山往返中,而湖山之乐,不复为吾有矣,况丁朱鬕氏兵燹之后乎!不意弛职来,朋徒之会复新,湖山之情如旧,追念往去,不啻如梦境,如再世人”[20]3542。杨维桢至正十年(1350年)因同年举荐,得为杭州四务提举,至迟于至正十三年正月,由杭州四务提举改任杭州税课提举司副提举,遂其《南屏雅集诗卷序》中有“余沦落杭市官”之感慨。仕途上志不得酬,过去之友人,或已离世,或远在万里之外,今日与友朋相聚,湖山依旧,却恍如隔世,固其诗曰:“十年词社已零落,莫遣竹枝歌四孃。”[20]3543

至正十一年(1351年)杨维桢等人的西湖雅集同样是缅怀故人张雨。五月二十八日,杨维桢、顾瑛、葛元哲等人具牲酒祭于张雨墓下。“越明日,泛舟湖上,置酒张乐以娱山水之胜。高荷古柳,水风郁如,于是主宾乐甚。酒数行,仲瑛以‘山色空濛雨亦奇’分韵赋诗,以纪斯集”[21]。此次参与雅集的人员有顾瑛、顾佐、冯郁、张渥、释良琦、袁华,值得注意的是,这个团体中,顾瑛是玉山主人、玉山雅集的主持者,释良琦、袁华为玉山雅集的核心人员,张渥为出入玉山佳处的画家,顾佐为顾瑛兄顾仁之子,冯郁暂不可考,但亦应为玉山雅集宾客。而众人祭奠的张雨本身亦为玉山宾客,时常参与玉山雅集。也就是说,这次杭地西湖雅集属于文学团体性质的跨地区文学活动,因张雨墓在杭州,故而有了此次吴中与杭地的互动。

这次雅集分韵赋诗活动中,诸人诗作饱含了对张雨的思念与追忆,“张君学道灵石涧,藏书瘗剑荒山陲”说的是张雨六十岁奉吴全节师命完成《道德经注》后,迁入南山灵石涧登善庵,葬其冠剑于南山。“玉山草堂素有期,死生契阔良可悲”,生死并不能阻碍玉山草堂众人的约定,今日众人聚于张雨墓前,即赴草堂之约。“君不见附子冈头丞相墓,秪今惟有草离离”,附子冈头丞相之墓,应为贾似道之墓,其死后曾有叫彬木的僧人将其遗骸焚烧埋葬在会稽附子冈,如今其坟头只有离离青草,不似张雨墓前众人相聚。两相对比,张雨辞官不受,隐居山林,自由潇洒最终得道升仙,而有权势的人身后不过是一抔黄土,无人问津。这次因祭奠张雨而发起的西湖雅集赋诗,诸人借西湖景色的吟咏表达其人生态度,感怆怀人的同时,抒发了古今世事无常之思。

钱惟善、钱良贵、袁鹏举、杨维桢、吕彦孚、陆孔昭等人是元后期另一个西湖雅集唱和的群体。他们的唱和诗歌,大多散佚,今仅存钱惟善《七月旦日与吕彦孚钱良贵拉袁鹏举游湖值风雨联成口号》《九月望日与杨廉夫司令袁鹏举陆孔昭宾玉泛湖过岳坟及林和靖墓分韵得横字》《八月十五日蔡忠伯杨廉夫司令袁鹏举宾王陆孔昭同登江楼观潮以李白浙江八月何如此潮似连山卷雪来分韵赋诗限七言律期而不至者楚石长老吕彦孚》《九日与吕彦孚陆孔昭袁鹏举乘风雨泛湖中有期而不至蔡东流上官东阁杨适梅分韵得满朱二字》《陪吴叔巽诸君吴山小饮客有期不至者作诗贻之分得人字限十韵》等诗,后人凭借这些诗作,回溯当时雅集的情形。张士诚占领江浙后,钱惟善退隐吴江,因此他们的西湖雅集唱和应在至正中期之前、钱惟善任江浙行省儒学副提举期间。笔者尝试借《九日与吕彦孚陆孔昭袁鹏举乘风雨泛湖中有期而不至蔡东流上官东阁杨适梅分韵得满朱二字》二诗复原当日雅集的情状:

九日雨凄其,西风吹不断。空怀戏马台,无复商飙馆。湖阔浪花明,林昏烟树短。红船大于屋,坐客不能满。

时序多风雨,云林总画图。翠屏低晚嶂,黑米长秋菰。未遂群贤集,那能四美俱。扁舟载西子,唯愿学陶朱。[22]

此次参与雅集的诗人多不可考,仅知陆孔昭为钱塘人,“恬静而嗜学,为诗多秀句”[23],曾随刘师鲁游。其他应皆为杭州或周边地区的文人,与钱惟善在杭地频繁唱和往来。开篇“九日雨凄其,西风吹不断”既指重阳时节,又与下文“时序多风雨”暗指此次唱和的背景是元末战乱迭起的时代,两者营造出凄凉、伤感的氛围。后戏马台、商飙馆二句皆用典。戏马台用二谢典,黄庭坚有词云:“戏马台南追二谢”。当时刘裕北伐,重阳节当天,在徐州戏马台大宴群臣,二谢有佳诗。商飙馆为齐代武帝建的别馆。戏马台和商飙馆(二谢赋诗,齐武帝好在此与文人酬唱)皆包含了文人相聚唱和的信息。作者在清冷秋日中追忆前贤故迹,又遗憾因有期而不至者,以致“坐客不能满”“未遂群贤集”。或因秋雨,抑或因战乱,友朋不至。此情此景下,作者有了归隐山林、漂泊五湖之心。“未遂群贤集”与“重来者谁欤”,两种表达,同种意思。

三、杭地文坛地位的浮沉变幻与南方文学中心的转移

元代杭州雅集活动的兴衰发展,最直接体现在元人文集所载的雅集序中。雅集序包含了文人雅集活动的举办时间、地点、形式与内容、参与人员等等精确化的信息,是后人了解当时文人雅集的重要文献。雅集序包含两类,一类为序文,即以文章的形式记叙雅集活动,如戴表元《杨氏池堂宴集诗序》。另一类为雅集作品的前序或后序,如魏初《杭州大雪并序》,前序记载雅集活动,后录雅集活动所作诗歌,反之亦然。第一类,据笔者统计,今存12篇,创作于元前期有10篇,其中戴表元6篇,为诸人之最,牟巘一篇,魏初一篇,白珽一篇,邓文原一篇,后期仅有两篇,为杨维桢和杨翮所写。第二类约有5篇,元前期有方回两篇,魏初一篇,中后期有马臻一篇,另有袁华所辑《玉山纪游》中《游西湖分韵赋诗》,诗前有释良琦序。

元代杭地前后期的雅集序数量上有着悬殊对比,虽然分韵诗是另一种记录雅集的文体,并大量存在于中后期的杭地文坛,但从书写者的视角审视,恰恰反映了中后期较少有大规模值得详细记录的雅集盛事,而多为小团体的闲暇集会。从元前期“交之群莫盛于杭”到中后期“重来者谁欤”,元代杭州雅集活动的兴盛衰落反映了元代杭州文坛地位的变动。

(一)杭地文坛地位之升降与雅集活动兴衰之对照

查洪德教授将元代前期文坛的情状总结为“承金末宋季而南北并盛”[24]。伴随着南宋领土进入元朝版图,元代南方文坛就此形成,林景熙、汪元量、方回、戴表元、赵孟頫、牟巘等文人入元后共同创造了南方文坛的繁荣。古人云,文章之盛,莫盛于宋亡之际。其盛,又以杭州为最,“政权更迭后,大批文人无官可做,无事可为,困顿无聊,只好以诗自乐、自慰:‘夫诗者,所以自乐吾之性情也’,穷居中‘吟谣山林以泄其无聊’。无事可做、有感要发的诗人们,常常集会唱和,于是诗盛”[2]38,元前期杭州雅集活动即在此背景下展开,故言“交之群莫盛于杭”。

但随着历史往前行进,杭地由宋入元的文人如龚开、周密、方回、张伯淳、牟巘、戴表元、白珽、仇远等相继谢世,杭州作为故都的政治属性与历史属性亦逐渐淡化,戴表元在《杨氏池堂宴集诗序》中所抒发的“故都之氓”的感慨已不复存在。这一时期,于元朝成长起来的南方文人陆续站到了新的文学舞台中央——大都,“承平日久,四方俊彦萃于京师,笙镛相宣,风雅迭唱,治世之音日益以盛矣”[25],北方大都馆阁文人圈逐步成型,以邓文原、袁桷、贡奎和“元诗四大家”为代表的馆阁文臣,开启了元朝中期文坛的盛世之音。

与元前期文坛领袖在野不同的是,元中期为文坛领袖在朝的时代,赵孟頫“风流儒雅,冠绝一时。邓善之、袁伯长辈从而和之”[26]593,袁桷“文采风流,遂为虞、杨、范、揭等先路之导。其承前启后,称一代文章之巨公”[27],“虞、杨、范、揭,为有元一代之极盛”[26]843。从赵孟頫、袁桷、邓文原到虞集、杨载、范梈、揭傒斯,这是文坛领袖易变的过程,亦是元代中期文学发展的基本脉络。相比于大都的盛世文坛,元中期杭州文坛“交游凋谢,雅道寥落”,宋濂在《元故湛渊先生白公墓铭》中感叹道:“其遗迹班班故在。仅逾五十春秋,而先辈流风遗韵,弗可复见,不亦悲夫!”[28]失去文学权力中心位置的杭州此时既无方回、戴表元这类在野文人领袖,亦无鲜明的地方文学特色,其文学活动就此走进了一段时期的沉寂岁月,杭地文人雅集活动亦随之衰落。

元后期,因新的在野文人领袖——杨维桢及其所主持的铁雅派在杭地举办了雅集赋诗、赠答唱和等文学活动,使得杭地文坛在经历了相对沉寂的中期阶段后,重新焕发了生机,他们作为元后期杭州文学活动的核心力量,重新赋予了雅集活动新的活力,南屏雅集等活动即是在此情境下开展。但此时,杭州已不是东南文学活动的中心,此阶段为雅集活动的短暂复兴,远不及元前期之辉煌。

(二)杭州—吴中:南方文学中心的转移

与杭地中后期雅集活动趋向衰落沉寂相对应的,是吴中以顾瑛为核心的玉山雅集于元末的崛起。据刘季考证,顾瑛以其家为雅集地点的文人雅集大概始于至元四年左右(1338年)[29]58,持续至元末,玉山雅集横跨了二十多年,是“中国历史上时间跨度最长、参与人数最多、影响最大的文人雅集,吸引了那个时代几乎所有的诗坛名流”[29]Ⅰ,诚如四库馆臣所说“文采风流照映一世”。这期间,雅集诗歌结集刊行就有《玉山名胜集》《玉山名胜外集》《玉山倡和》《草堂雅集》《玉山纪游》等,诗歌总数多达五千首以上,几乎包含了元后期全部著名诗人的诗作。同时,文集中雅集序的数量和种类亦颇多,如黄溍《玉山名胜集序》,李祁《草堂名胜集序》,释良琦、昂吉、秦约《分韵诗序》,李缵《宴集序》,顾瑛、于立《分题诗序》,秦约《嘉宴序》,周砥《后序》,顾瑛《口占诗序》,袁华《嘉会序》,秦约《夜集联句诗序》等等,此外还有志、记、赋等文体,皆是记录玉山雅集。这些雅集活动的文学成果,是元中后期杭地文人雅集唱和所完全不能比拟的。可以说,玉山雅集的鼎盛发展使得吴中成为了元后期南方新的文学中心,其不仅改变了元末诗坛的面貌,还对元代文学产生了重要的影响。

四、结语

元前期因杭州的故都属性,吸引了周边故宋遗民来杭活动,一时间,“交之群莫盛于杭”,杭地雅集之风大盛。随着历史行进,南宋遗民相继去世,杭州作为故都的政治属性与历史属性亦逐渐淡化。这时期,于元朝成长起来的文人陆续站到了文学舞台中央,遗憾的是,杭州本地文人中未见出现文坛领袖人物,客杭文人杨维祯于东南地区独领风骚,唱和西湖竹枝,但其雅集活动的主战场更多在于吴中,无人引领的杭州雅集逐渐衰落。与此同时,元末吴中地区顾瑛所主持的玉山雅集兴起,其规模与影响,完全为元后期杭州雅集活动所不及。从元初杭州雅集的兴盛到元末走向衰落,杭州的文学地位亦在其中沉浮变幻,同时,伴随着吴中玉山雅集发展至鼎盛,其实质为元代南方文学中心从杭州转移至吴中。

[注释]

①贺万里:《文游·狂欢·独酌——扬州雅集的三段论》,《艺术百家》2012年第5期,第162—176页,文中详细考述了雅集如何由修褉发展而来。

②查洪德:《元代文学通论》,东方出版中心2019年版,第十五章《元代文坛风气论之三:雅集之风》(第682—695页)对元代文人雅集活动做了整体考察,借以了解元代文人生活状况,把握元代文人的精神世界。

③如查洪德教授论及元代前期有官方背景的文人雅集,以雪堂雅集、城南雅集为代表,认为这些雅集带有浓重的官方意识和利益拘束。刘嘉伟《元大都多族士人圈的互动与元代清和诗风》谈及元大都多族士人雅集唱和、鉴赏书画,以僚友为关系纽带,结成大都多族士人圈,这些文人互动学习促成了清和诗风成为元代诗风的主导。杨德忠《元代皇权意识下的书画活动及其政治意涵研究》则将当时宫廷的书画雅集活动置于皇权背景中予以考察和解读,论证元代宫廷书画活动与皇家治政二者之间的关联。

④如王双梅《元上都文学活动研究》对元上都文人“尽日无王事”的闲雅生活进行勾勒,展示了上都文人的生存状态和生活情趣,体现了鲜明的草原特色。

⑤如刘季《玉山雅集与元末诗坛》对玉山雅集作深入考查,认识和感受雅集所体现的文人生活理想、价值追求和人格精神。张毅《杨维桢与“玉山雅集”的诗书画情缘》从杨维桢与“玉山雅集”的诗书画情缘入手,借雅集活动的开展,探寻江南士绅隐逸文化的审美追求。张建伟《论元末文人对魏晋风度的追慕与超越——以雅集为中心》以元末文人雅集活动为中心,论述元末文人对魏晋风度的追慕和超越。韩旭、晏选军《元末文人交往的特征与图景——基于“玉山雅集”的社会网络分析》基于“玉山雅集”的社会网络分析元末文人交往的特征与图景。