中国黄芪产区变迁及栽培产业发展历程△

2024-01-13周盛茂吴卫刚郭亮杨帅赵璐智慧刘照东杨相

周盛茂,吴卫刚,郭亮,杨帅,赵璐,智慧,刘照东,杨相

北京中研百草检测认证有限公司,北京 100007

黄芪古称黄耆,《神农本草经》草部上品[1],为豆科植物蒙古黄芪Astragalus membranaceus(Fisch.)Bge.var.Mongholicus(Bge.)Hsiao 或膜荚黄芪A.membranaceus(Fisch.)Bge.的干燥根,味甘,性微温,归肺、脾经,有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血、行滞通痹、托毒排脓、敛疮生肌之功效,用于气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏、表虚自汗、气虚水肿、内热消渴、血虚萎黄、半身不遂、痹痛麻木、痈疽难溃、久溃不敛[2]。

历代本草考证显示[1,3-25],黄芪在我国分布甚广,南自云南,沿四川、陕西、山西、甘肃、内蒙古,北达我国东北各省。黄芪栽培历史最早可追溯至1812年[21],但直到20世纪50年代,种植资源产量仍然较少且种质不佳[26],药材的供给以野生资源为主,至20世纪80年代,栽培品才逐步成为市场的主要来源,此后的40 年间,黄芪主产区几经变化,逐步形成具有区域特色的产业[27]。山西、陕西、甘肃、内蒙古等地为黄芪道地产区。

本文回顾了我国古代黄芪产区的变迁历史,重点分析了1987—2020 年黄芪的产业发展及产区阶段性变化,指出了当前黄芪生产中存在的问题,并在此基础上提出了今后进一步促进黄芪稳定安全生产的对策,以期为促进黄芪产业可持续发展提供参考。

1 秦汉至民国时期野生黄芪的产区变迁

古代黄芪多来源于野生品种,在漫长的应用过程中,伴随着医家应用实践和认识逐渐加深,以及国家版图的变化,不同历史时期黄芪产地也在不断变化。通过历代本草关于黄芪的记载整理出黄芪药材各个历史时期产地分布(表1)。由表1 可以看出野生黄芪产地在历史上的演变特点:我国古代黄芪产地在早期是由四川、陕西向甘肃、宁夏扩大,并逐渐扩展至山西、内蒙古、黑龙江、吉林地区,总体方向由西南向东北发展;在隋唐时期川产黄芪退出主流地位后,以宁夏、甘肃、山西及内蒙古产黄芪为佳,并形成了各具特点的优势品种,如东北黄芪(正芪)、山西绵芪、川芪、禹州芪等;以不同产地黄芪质量评价为基础,将黄芪产地划分为的内蒙古、山西,以及东北地区(包括黑龙江、吉林和辽宁西部)三大主流产区,并延续至今。

2 现代栽培黄芪生产变化

中华人民共和国成立以后,随着医疗卫生事业及医药工业的发展,黄芪用量大幅增加,野生药材难以为继,栽培品逐渐代替野生品成为市场主流来源。自20 世纪80 年代至今,不同阶段黄芪主产地、种植面积及其市场行情均产生了巨大变化。

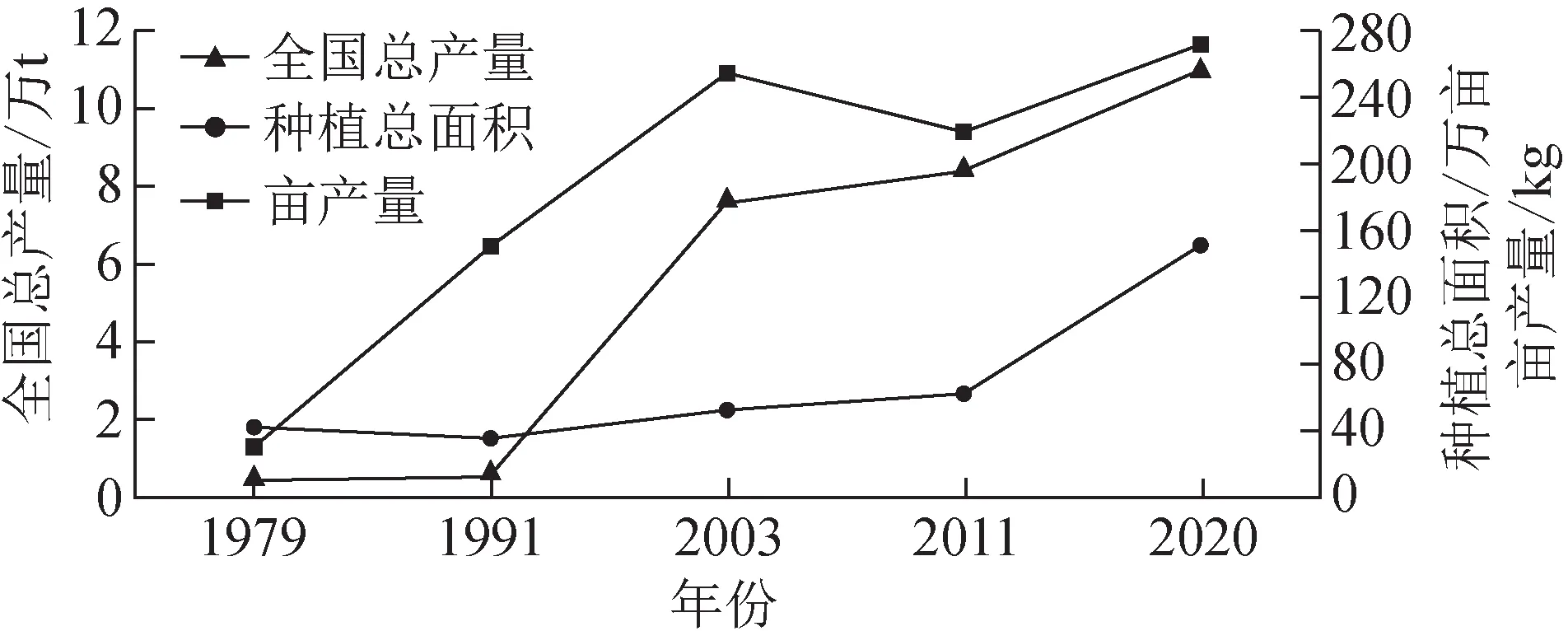

2.1 黄芪种植面积与产量的变化趋势

图1 显示,1979—2020 年,我国黄芪产业发展总体处于上升趋势,种植面积由1979年的约40万亩(1 亩≈666.67 m2)增加至2020 年的150 多万亩,总产量由3660 t 提高到了11 万t,亩产量从30 kg 提高到目前的250 kg 左右,可见黄芪种植规模与技术取得了巨大的进步[28-31]。但不同阶段发展速度差异巨大:20世纪80年代发展较为缓慢,种植面积甚至略有下降,年总产量为3500~5500 t;20世纪90年代黄芪的种植面积、总产量及亩产量几乎同步提高,其中亩产量已经达到了254 kg;2003—2011 年,黄芪产业规模增长放缓;2011—2020 年黄芪种植规模增速最快,2011年黄芪种植面积约为62万亩,2020年达到了150 余万亩,增长率为150%,年平均增长率约为4.6%。

图1 不同阶段黄芪种植面积与产量变化趋势

黄芪生产规模主要由需求决定,但不同阶段的中药材流通渠道与方式也对其产生了重要影响,中药材流通大体可分为3 个不同时期:计划经济时期、计划与市场并存时期、市场经济时期。计划经济时期,中药材由各级国有药材公司进行统购统销,渠道单一,此时的中药材供需矛盾对价格影响较小,黄芪种植积极性欠缺,其生产规模基本稳定;20 世纪80 年代中期,随着农产品流通的放开,中药材作为农副产品,其发展也初具市场活力,但1991 年进一步放开中药材市场,全国开始兴建大批的药材市场,经过整顿和淘汰,1996 年最终设立了17 个中药材专业市场,几乎全部品种的中药材流通由国有渠道向各药材市场周转,由原来的单一渠道定价转变为市场自由定价。然而,由于信息技术的发展、交通条件的改善、国家政策导引、企业降本需求等因素,产地市场正在成为药材市场竞争对手,并占据越来越重要的地位[31]。在此背景下,20 世纪90 年代黄芪总产量出现的爆发式增长,从1991 年年产5000余吨增长至2003 年8 万余吨,此后20 年产量增速开始放缓,至2020 年年产约11 万t,目前市场已经基本达到供需平衡。

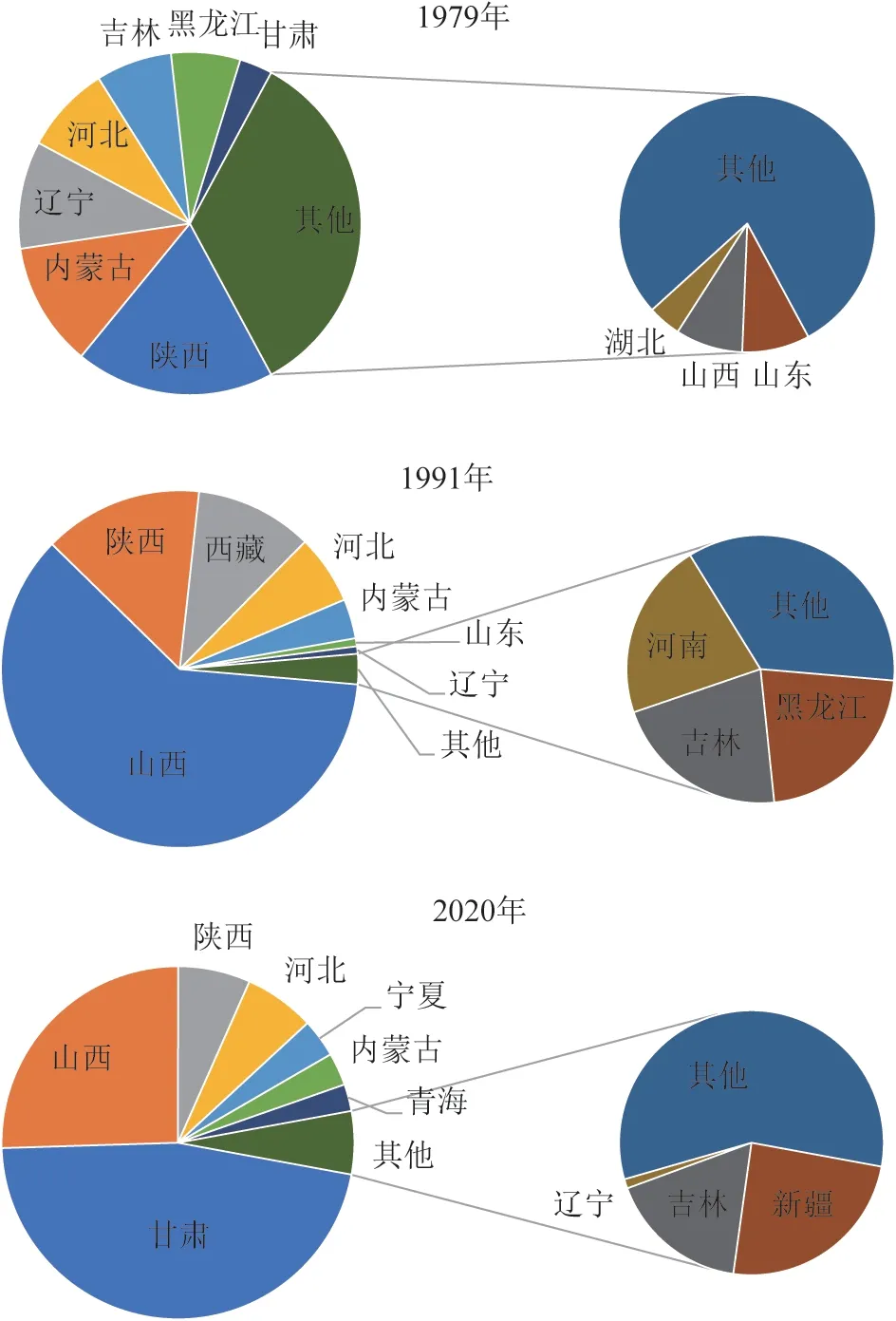

2.2 黄芪产区的变化

通过比较不同年份各省份的黄芪种植面积变化(图2),可以看出1979 年黄芪的种植呈现出了遍地开花的景象,除新疆、西藏、广西、广东等少数省份外均有种植,其中9 个省份的种植面积超过万亩,占比为4%~25%;而1991 年,黄芪的种植区域开始集中到山西、陕西、西藏、河北及内蒙古,总面积约占全国总面积的96%,其中陕西种植面积约占全国总面积的六成以上;至2020 年,黄芪种植主要集中在华北及西北地区几个省份,其中以甘肃最大,约占全国种植总面积的46.6%,山西和陕西的种植面积也在10 万亩以上,3 个省份种植面积占全国总种植面积的八成左右[32]。总体来看,黄芪在20 世纪70 年代开始实施人工栽培后,其主产区逐步由南向北、由东向西集中,并最终形成了现在以甘肃、山西、陕西、内蒙古为主产地的格局。

图2 不同阶段各省份黄芪种植面积占比

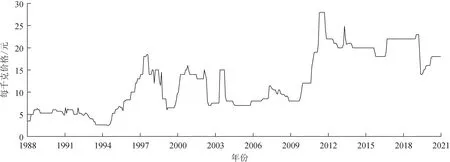

2.3 黄芪历史价格的变化

在市场经济条件下,药材价格的变化主要受政策、市场环境、供求量和人力资源价格等因素的影响[32-33],并直观地体现了供求双方的博弈[34]。通过药通网(https://www.yt1998.com/)查询获取1988—2020 年的黄芪市场价格,绘制黄芪药材的历史价格变化图(图3),可以看出,黄芪市场价格经历几次较大的起落,直接反映了市场供应量的不稳定。在1990—2010 年,黄芪价格在5.8~18.5 元/kg 波动,而同一时期的黄芪年供应量为4000~10 000 t[35];在2010年前后的3年间,价格从8元/kg攀升至28元/kg,该时期主要受前期气象灾害的影响,黄芪减产导致的市场紧张情绪推动;近2 年的价格基本稳定在14~18 元/kg,相较于常规粮食作物,黄芪盈利空间较大,且由于产地机械化作业程度提高,种植成本逐步降低,再加之各地政策大力扶持,黄芪种植面积将进一步扩大,总体来看黄芪供求能够通过市场灵活调配,其价格应能逐步趋于稳定。

图3 黄芪药材历史价格变化趋势

3 黄芪产业现状

3.1 黄芪的种植现状与模式

根据对黄芩主产区的调查,目前,黄芪多以农户或以合作社为单位进行种植,但各地农业条件不同,其生产特点各异。内蒙古黄芪种植集中,单户种植面积较大,且基地设备先进,现代化程度较高;甘肃黄芪单户种植规模小,相对分散,且受限于多山的地形条件,每户或合作社的种植面积比内蒙古地区小;山西则根据本地丘陵、山地较多的特点,积极发展黄芪野生抚育模式和仿野生栽培模式。其中内蒙古、甘肃多采用育苗移栽的方式进行生产,即移栽1年生种苗至生产田后生长1~2年再采挖,而山西多以种子直播进行生产,其生长年限较长[36-38]。

3.2 黄芪生产存在的问题

首先,黄芪生产过程中缺乏优良品种,种植过程中种子种苗来源渠道可归为三类:一是种植户和种植企业自行留种,二是从当地的种植户和合作社购买,三是从种子种苗市场上购买商品苗。总体上,黄芪品种缺乏优质品种和长效选育机制,近几年虽有新品种产生,但推广难度较大。现在生产中使用的黄芪种源多为农家种,种质混杂和退化的现象严重,且在生产中存在着远距离跨省区调配种子种苗,种源难以追溯的问题,这就为中药材的生产和临床应用埋下隐患。

其次,缺乏规范化的高产种植技术,农户在管理过程中多基于传统农业经验和农户之间的交流,多以黄芪的产量和外观品相为目标,种植人员为追求最大收益,往往采用大水大肥的管理方式,甚至有种植户使用膨大素等激素类农药。

再次,种植人员极易忽视市场规律,价高时盲目扩种,价低时弃种,而有些种植区域土地资源缺乏,轮作制度难以实施。而黄芪的重茬种植极易导致病虫害的产生与传播,产量和质量下降,如不能及时解决,则会对区域内黄芪产业造成重创,若新的产区又难以在短时间内形成,对药材市场供应造成很大的波动,而且主产地转移对药材质量是否产生影响有待商榷。

最后,目前的黄芪产地加工还需要大量人工投入,虽有不少从业人员使用、改进相关的机械设备,但仍未解决黄芪自动化连续加工的问题,整体加工效率较低、加工周期较长,易造成产区内药材品质参差不齐。

4 讨论与建议

黄芪作为常用大宗药材,且为药食同源品种,在未来大健康营养食品领域的需求量将会逐步增长。黄芪种植虽然属于农业范畴,但由于其自身的特殊性,未能随着我国农业同步发展,其育种、种植及管理方式远落后于大宗粮食作物农业模式。目前黄芪的产区较为集中,但在管理方式、采收年限和加工方式方面未能形成统一标准,以上各种因素对黄芪品质均有较大影响[39-43],因此,相关管理部门应加大对中药材规范化生产的宣传,并对相关从业人员进行种植技术的培训,使其全行业树立规范化生产的意识,提高黄芪药材质量的稳定性。此外,在生产过程中,农化物资的使用也应受到适当的限制,以保证中药材在临床用药中的安全性和有效性[44]。

随着《中药材生产质量管理规范》的发布[45]及人们对优质药材的诉求,中药材规范化生产必将进入一个新的发展阶段,黄芪产地应立足各地基础条件,加强科研投入,尽快培育出适宜于本区的高产优质黄芪品种,建立配套的规范化生产管理技术与加工方法,并根据立地条件规划不同的生产模式,开展新型种植模式的研究,积极改变各产区内生产管理方式难以统一的局面;中药生产企业应尽快进行中药材产地布局,结合自身生产原料需求与质量要求,建立一批标准化的中药材生产基地,以提高企业自身产品竞争力和知名度,也利于带动地区产业的健康发展,形成供求质量的良性循环。