浙江省人口空间分布变动格局及形成机制

2024-01-12张祥晶

□ 张祥晶

当前,我国已经步入扎实推动共同富裕的历史阶段。浙江省是典型的面积小省、经济强省、人口大省,区域面积仅占全国面积的1.06%,GDP 占全国的比例由1964 年的3.56%提高到2020 年的6.36%、人口规模占全国的比例由1964 年的3.92%提高到2020 年的4.56%①除有特殊说明,本报告中的数据源自相应年份的《浙江省统计年鉴》和普查年份的《浙江省人口统计资料》。,浙江省把“扩中提低”形成橄榄型的收入分配结构作为共同富裕的重要标志之一,而人口结构性特征构成了收入分配社会结构的基础性架构。因此,本研究利用1964—2010 年人口普查资料的常住人口为基数,以县域和市域为基本地域单元,透视人口空间分布结构特征、变动趋势及影响因素,为浙江省高质量发展建设共同富裕示范区的相关政策制定提供基础信息。

| 浙江省人口空间分布的总体演变特征

(一)人口集中指数

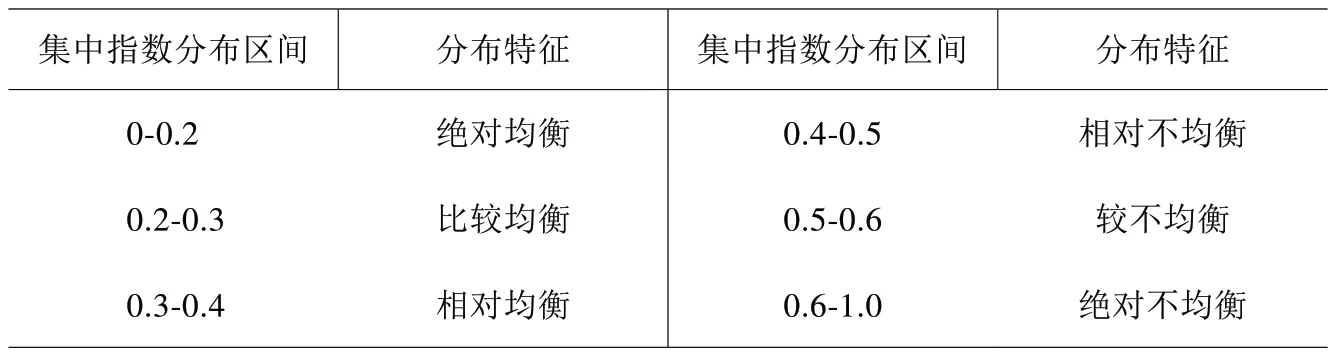

1.人口集中指数区间范围及人口分布特征。人口集中指数是从总体上测度和分析区域人口分布集中或分散程度及其变动趋势的指标。人口集中指数为其中POPi、Si分别为i 县(市)的人口数和面积,POP 和S 分别为大区域人口数和面积,N 为县(市)域个数。指数ΔPOP 在0—1 之间,ΔPOP 越大,说明人口区域分布越集中,如果趋向于1 说明所有人口几乎集中分布于某一“点”;反之,ΔPOP 越小,说明人口区域分布越分散,如果趋向于0 说明人口几乎均匀分布于各地区。参照基尼系数的评价标准,对人口集中指数区间范围及人口分布特征进行了界定(表1)。

表1 集中指数区间范围及人口分布特征

2.浙江人口分布均衡性下降、非均衡性提升。相对市辖区、县(市)土地面积分布,1964—2020年浙江人口分布整体上是均衡的,但其均衡性下降、非均衡性提升。人口分布集中指数呈“两头降中间升”三阶段变动特征:1964—1982年指数由0.2983 下降到0.2744,人口分布在比较均衡区间内变动;1982—2010 年指数由0.2744 提高到0.3707,人口分布由比较均衡降至相对均衡;2010—2020 年指数由0.3707 降至0.3535,人口分布在相对均衡区间内变动。经过三阶段的变动,浙江人口分布非均衡性提升,由比较均衡转变为相对均衡(图1)。

(二)顺序分布模型分析

1.顺序分布模型。顺序分布模型由Zipf 提出[1],指城市人口规模的排序位次与其规模之积几乎为一个稳定的常数。若设城市人口按由大到小顺序排列,排序处于第ri位的城市i 的人口规模为pi,则其顺序位次ri和人口规模pi之乘积为常数M,即有:rib·pi=M,前式两边取对数,则有logpi=logM-Blogri,令A=logM,则转换成logpi=A-Blogri,城市人口规模和位序取对数之后转变为以A 为截距、以B 为斜率的直线关系,若logpi和logri相关系数绝对值大于0.75,就认为基本符合顺序分布规律。

浙江省历经数次行政区划调整,11 市域的所辖范围相对稳定。鉴于此,运用顺序分析模型考察1964—2020 年浙江省11 市域人口规模和人口密度变动的趋势。截距A 大小表示各市域人口规模/密度总体变化方向,若A 增大,说明人口规模/密度普遍呈增大趋势;反之,说明人口规模/密度普遍呈缩小趋势。斜率B 大小反映人口规模/密度之间的差异变动方向及趋势,若B 增大,说明人口规模/密度之间的差异变大;反之,说明人口规模/密度之间的差异变小。

2.人口规模的顺序模型分析。

(1)浙江省11 市域人口规模整体上呈增长变动态势。指数A 波动上升,由1964 年的6.185上升到2020 年的7.262,提高了0.447,反映了市域人口规模普遍增长的特征。其中,1990 年为转折年份,1964—1982 年A 由6.815上升到7.028,提高了0.213,增幅较大;但是1990 年A 出现回调,下降到6.951,相比于1982 年下降 了0.077,说 明1982—1990 年市域人口增长大幅放缓;1990—2020 年A 持续增长,说明市域人口规模普遍持续增加。

(2)11 市域人口规模差异经历“两升一降”变动整体上趋于扩大。指数B 由1964 年的0.634提高到2020 年的0.840,增加了0.206,反映了11 市域人口规模差异不断扩大的趋势,即人口分布趋于集中与极化。1990 年亦为转折点,B 值由1964 年的0.634 提高到1982 年的0.852,说明市域人口规模差异趋于扩大;但是,1990 年B 值 降 低 到0.616,表 明1982—1990 年市域人口规模差异缩小;1990 年以后,B 值持续上升,到2020 年提高到0.840,提高了0.224,说明1990 年后市域人口规模差异持续扩大(表2)。

表2 1964—2020浙江省11市域人口规模和密度的顺序模型

3.人口密度的顺序模型分析。

(1)浙江省11 市域人口密度普遍提高。指数A 由1964 年的2.873 提高到2020 年的3.210,提高了0.337,反映出市域人口密度普遍增加的特征。1964—2020 年11市域人口规模总体上趋于增加,而市域面积保持相对不变,人口密度势必不断增长。

(2)市域间人口密度差异经过“两升一降”变动总体趋势扩大。指数B 由1964 年的0.574 提高到2020 年的0.663,提高了0.089,反映了11 市域人口密度差异趋于扩大的特征。其中,1990 年亦为转折年份,1964—1982 年B 值提高,11 市域间人口密度差异趋于扩大;1982—1990 年B 值下降,11 市域间人口密度差异趋于收缩;1990—2020 年B 值持续增加,11市域人口密度差异持续扩大(表2)。

(3)11 市域间人口规模差异大于人口密度差异。11 市域人口规模指数B 明显大于人口密度指数B,说明11 市域人口规模差异普遍高于人口密度差异。不同年份人口规模和人口密度最高市域和最低市域的倍数关系也有相似的发现,如2020 年人口规模最大的杭州是规模最小的舟山的10.31 倍,而同期人口密度最高的嘉兴仅是密度最低的丽水的8.82 倍。

| 浙江省人口空间分布格局变动的形成机制

(一)自然环境是塑造人口空间分布格局的基础性因素

地理环境包括地理位置、地形、气候、土壤、水文、矿藏、植物、动物等自然状况,是人类社会产生和发展的自然基础。A.D 梅林杰等[2]实证了气候、海洋可达性、土壤质量等自然环境因素在经济发展中的重要作用,认为自然环境可以帮助解释国家间在人均GDP 水平和增长方面的差异。我国学者认为,现阶段我国各地区人口密度、经济密度、经济实力的差异,最根本的原因是我国国土有三大自然区,地势有三大阶梯[3]。自然环境因素具有稳健性,如气候、区位、地貌、地形等在短时段内较少发生变动。但是,科学技术的进步及农业现代化的发展会提高利用率,一定时间和空间范围内的播种面积、粮食产量、农业产值、供水量均可能会发生变化。本文选取2010—2020 年浙江省11 市域农作物播种面积增量、粮食播种面积增量、粮食产量增量、农林牧渔业产值(简称“农林产值”)增量、水资源增量等5个指标表征自然环境因素变化。

(二)经济因素是形塑人口空间分布格局的关键性因素

经济因素是人口集中与分散差异的关键性因素,经济发展水平、经济活力水平、经济结构转换均可能改变人口空间分布。区域经济发展水平直接决定区域在业人口的需求量和需求类型,并通过“带眷”系数型构了区域经济条件约束下人口分布的基础性形态。区域经济结构性差异是人口流动的重要驱动力,人口迁移变动的“积累”效应也将促进人口分布格局的改变。经济发展水平及其活力决定劳动力流向及流量,劳动力一般从经济较落后的地区流向经济较发达的地区[4]。本文选取2010—2020 年浙江省11 市域GDP 增量、第二产业产值增量、第三产业产值增量、工业产值增量、进出口增量等5 个指标表征经济因素的变动①虽然货运量、客运量能够较好地表征地区经济的活力,但是由于受COVID-19 疫情的影响,2020 年区域之间的“人流”和“物流”均出现异常变动,故舍弃了该指标。。

(三)公共政策是调节人口空间分布格局的重要性因素

公共政策也可以影响或调节人口布局,不论这种作用是建设性的还是破坏性的。公共政策包括政治、经济、文化、人口政策等多个方面,其中经济政策对人口分布影响较为直接。固定资产投资是创造就业的重要因素,即资本增长(投资增加)会刺激劳动力迁移,进而改变人口区域分布格局。克拉克和葛特勒(1983)对美国资本与移民关系的分析显示,资本增长导致移民向经济增长快的地区迁移[5];鲁奇等(2006)分析发现中国固定资产投资东中西部依次递减的趋势,同中国流动人口东中西依次递减的趋势有很高的一致性[6]。区域基本公共服务供给质量也成为吸引人口聚集的重要拉力,尤其是优质可及的医疗服务和高质量的教育资源已经成为人口迁移的重要决策依据。举家迁移城市很可能是为了保证子女而非父母地位的上升,其基础是教育被当成职业和经济流动的重要手段[7];为未成年子女获得高质量的义务教育资源是国内流动人口目的地选择的重要决策依据[8]。本文选 取2010—2020 年11 市 域 公 共服务支出增量、教育支出增量、医院床位数增量、医生数增量等4 个指标表征公共政策性因素变动①由于2018—2020 年《浙江统计年鉴》未公布11 市固定资产投资规模,故无法选用固定资产投资指标。。

| 浙江省人口空间分布格局变动形成机制的实证分析

(一)人口空间分布格局变动与影响因素的相关分析

以2010—2020 年11 市域人口密度增量为因变量,以表征自然环境、经济因素和公共政策因素的三个维度的14 个指标增量为自变量进行相关分析。

表征自然环境因素变动的5 个变量中农林生产总值增量和水资源增量与人口密度增量正相关,说明地区农林产值和水资源供给的增加可以增进人口集聚,但是相关关系没有显著性;粮食产量增量、粮食播种面积增量和农作物播种面积增量同人口密度增量负相关,其中农作物播种面积增量的相关具有显著性。相比于2010 年,2020 年浙江省11 市域农作物播种面积、粮食播种面积和粮食产量均为负增长,且负增长规模较大的市域人口密度增加幅度更大,这并非是否定环境资源因素对人口空间分布变动的基础性作用,而是因为相对较低空间层级的“市域”可以向产粮大省或市购买粮食以补充供给。

表征经济因素的5 个变量与人口密度增量正相关且具有显著性,实证了经济因素对人口空间分布格局变动的关键性作用。其中,GDP、工业产值增量更多地反映市域经济发展总体水平的变动,二、三产业产值增量则反映了市域经济结构转型,进出口贸易额增量变动折射出市域经济活力水平,也即市域经济发展水平提高、经济结构向二、三产业深度转型和经济具有活力将促进人口密度的提升。

表征公共政策的4 个变量与市域人口密度增量均为正相关,但仅教育支出增量、医院床位数增量和医生数增量等3 个变量具有显著性,实证了公共政策尤其是医疗和教育的投入对人口空间分布格局变动的作用,换言之,市域间的教育投入和医疗卫生投入差距的扩大将加剧市域人口分布的疏密分异(表3)。

表3 人口密度增量与影响因素的相关分析

(二)人口空间分布格局变动影响因素的回归分析

以市域人口密度增量为因变量,采用逐步回归的方法进行多元回归分析。进出口贸易增量(经济因素—关键原因)在回归分析的第一步被选入回归模型,粮食产量增量(自然环境—直接原因)在第二步被选入回归模型,粮食播种面积增量(自然环境—直接原因)在第三步被选入回归模型。结果表明,由进出口贸易增量、粮食产量增量和粮食播种面积增量二类因素、三个自变量构成的回归分析模型,复相关系数和决定系数高达0.968 和0.938,也即此二类因素可以解释11 市域人口空间分布变动成因的93.8%。表征公共政策的自变量没有进入逐步回归模型,可能是其影响作用力被经济因素和环境因素稀释(表4)。

表4 浙江省11市人口分布变动同影响因素的逐步回归分析结果

| 结论和讨论

(一)浙江省人口空间分布的非均衡性变动

相对县域土地面积分布,浙江人口分布整体上是均衡的,但其均衡性下降、非均衡性提升。以县域为尺度,1964—2020 年浙江人口集中指数呈“两头降中间升”三阶段变动,人口分布朝向非均衡性转变。

11 市域人口规模和密度趋于增加且差异趋于扩大。1964—2020年11 市域人口规模和密度整体上呈增长变动态势,经历“两升一降”变动,人口规模和密度差异趋于扩大,且同期人口规模差异大于人口密度差异。

人口空间分布变动格局是环境、经济、社会因素多种因素共同形塑的结果。其中,环境因素和经济因素变动能够解释市域人口分布变动成因的93.8%。

(二)浙江省高质量建设共同富裕示范区应关注人口空间分布问题

有效提高公共服务供给水平,应对人口集聚变动产生的公共服务需求。通过高质量发展不断“做大蛋糕”,提高基本公共服务的财政投入,尤其是增加义务教育和医疗卫生领域优质公共服务资源的供给;推动重点领域非基本公共服务普惠化发展,实现大多数公民以可承受价格付费享有,满足公民更高层次和更高品质的服务需求。

加强制度创新,保障“半城镇化”人口依规享有公共服务。确立以居住证为载体、与居住年限相挂钩的公共服务提供策略,按照“低门槛”“类别化”[8]原则设计流动人口居住证申领条件及权益享受,保障流动人口在流动地享受公共服务,避免出现户籍地公共服务“无法”享受和流入地“无资格”享受的“两不靠”的尴尬出现。“低门槛”指降低居住证的申领条件;“类别化”指分类提供凭居住证享有的基本公共服务,对于公共服务资源供给较为充裕的,执行凭居住证的无差别提供;对于公共服务资源供给较为紧张的,依据“权利和义务对等”原则[9],执行“居住证+条件”的阶梯式提供。

贯彻落实藏粮于田与藏粮于技,提高区域粮食自给水平。2010—2020 年11 市域粮食播种面积和产量下降幅度较大市域同为人口总量/密度增加较快的市域,这势必加剧人口集聚度高的市域“人—地”紧张关系。因此,要实行最严格的耕地保护制度,依托农业科技发展实现粮食综合生产能力的提升。