戏剧化的近代空间生产

2024-01-12廖方

180年前,上海地区被迫开埠。之后的短短数十年间,在“中世纪县城上海”城墙外的沪江郊野上,接续涌入的多方力量以世所罕见的方式,共同塑造了一座当时中国最大的城市,一座高度国际性的大都市,铺展出别具一格的“近代城市上海”建筑风貌。过去30余年,上海市主动定位全球化“桥头堡”,再次涌动了举世瞩目的发展巨浪。经历了城市效能的新一轮迭代跃迁后,今日上海并没有陷入通常伴随当代全球化而来的“千城一面”窘境。在这座城市戏剧化的“马赛克式”空间基调中,近代海派建筑之林氤氲着愈加迷人的艺术气息。

城市是社会力量投入空间生产的成果,城市的街区建筑形象,勾勒出社会力量对比变化的图景。虽然自文艺复兴时期起,世界范围内的建筑风格已开始逐渐摆脱形制化样式的桎梏,难以像古典建筑风格那样易于“按图索骥”,但建筑“流派”的建构仍然遵循社会力量机理。由此,缕析近代上海城市空间生产的独特动因,自然成为研究者书写近代海派建筑艺术文本的认知基础,也有助于赋予读者以必要视野,免于“盲人摸象”之虞。

“客主参半”的近代化力量

在今日的上海城市年轮中,以旧上海县城为中心的拥有700余年历史的传统空间,明显隔离于以外滩为起源的不超过170余年历史的近代空间。回望1843年开埠时,“道县同城”的上海已是“南吴壮县”,实际的城镇职能和影响力皆超过其上级地方单位松江府,且作为当时中国四大海关之一的江海关关署所在地,“上海县”已然接受世界近代化浪潮波及久矣。然而“近代城市上海”并未由“中世纪县城上海”的势力主导,在县城的基底上升级进阶而成,而是由外来的近代化力量,在城墙之外的“一张白纸”上另行开辟客居点起步的。

直到1912年旧县城的城墙被拆除时,这两类性质截然不同的空间长期存在着明确的权力边界,分别由上海道(即置署于上海县城内的苏松太兵备道)和外国人租界当局这两类彻底不同的行政机构管控。彼时的旧上海县虽然繁华兴盛,但囿于礼制,县城格局和官衙府邸皆未获得高规格投入;安于教化,民居之街巷园林亦泯然于宏大的“江南”传统背景。而县城外的外国人聚居点虽最初人口极少,但出于国际竞争基因而致力于成体系地导入西方近代化的城市职能、市政格局、建筑形态,使得上海地区率先全国在“市政理念”和“建筑形式语言”上出现近代化实践区,这两者又正是城市建筑艺术新“流派”之源泉。

但在旧城墙被猛然拆除后,外国殖民者直到总体撤离时,又都未能在整个上海地区完全反客为主,即使最“摩登”的十里洋场也未曾彻底西化。于是,脱胎于中国古代礼教的县城与无限近似于西方列强殖民地的租界,这两类背反的异质空间,在时代洪流的剧烈搅动下,犹如异色颜料瓶相击破碎,泼洒出驳杂的都市斑块。例如,在租界原先沿袭西方以广场公园为主的城市公共空间体系中,涌入了大量中国传统城镇中面向公共生活街巷开放的茶楼、牌馆、戏院等“灰空间”形态,殖民者力图塑造的西方式城市空间界面遭遇类型学上的“杂化”;同时,在县城及辖属乡镇水网密布的传统空间内,不断出现从租界“越界筑路”延伸而至的城市干道,冲击着往常的“水乡”秩序。

“自下而上”的近代化融合

客居上海的外国人租界早期被严格施行“华洋分居”准则,虽拥有一定的面积和自治权,以及黄浦江上军舰的护卫,但在根本上还是置于中国的管辖之下且人口低于老上海县城好几个数量级。可随着当时国内政局频繁失控,华界各方势力都无力插足的租界,一方面遭遇大量难民和流寇涌入,另一方面资本力量借机两次胁迫修改《土地章程》及制定颁布《会审章程》,急剧扩大租界的面积和自治程度。仅十年余时间,租界就从稀疏空旷的外国人寄住社区,跃变为华洋杂处、面积和人口都远超上海县城的大规模城区,建立起几乎完整的近代化城市权力和政府机能,并开始高度独立于國家管辖之外。

1851年时租界中外侨尚不足300人,获准在租界内为外侨服务的华人约500人。而据太平军战事平息后上海租界当局所做的第一次人口调查显示,1865年初上海法租界和公共租界内共有外侨近3000人,华人近15万人;当时驻上海的外交官、教会、外文报纸,对处于第二次难民潮峰值的1862年租界内难民人口,给出的报告数据更高达50万人以上。在上海允许外国人划区客居之后不到20年,不论是逃难来此即一直留在租界的,还是曾一度返回毁于兵燹之灾的家乡后再次投身租界的难民们,又成为了客居租界的庞大华人移民群体。在相对十分集中有限的时空范围内,他们都不得不转变身份成为近代化的“市民”,或是原先的乡绅购置产业营商,或是原先的农民受雇于商行务工。

这样颠覆性的人口突变,完全破坏了租界最初的基本设定。当初上海道台意图以租界最大程度限制外国人的活动范围,而租界内的外国领事所获得的法理授权也十分有限,因此双方都为此大感头疼,皆意欲恢复租界原先纯粹封闭的外侨居住区模式,但谁也无力组织大规模的驱逐行动。丛集而入租界的避难者百十万众,其中既有中等殷实之家和腰缠万贯的官绅、地主、商人及并不很富裕的文人学士,也有成群结队的贫苦民众。突如其来的巨量资金、人才、劳动力,叠加外侨淘金者的财富野心,迅速在租界中建立起基于空间生产的资本循环强烈预期。巨大的城市化商业利益前景驱动外侨“市民”向领事阶层极力动议,谋求突破既有的法理框架。1854年公布的《上海英法美租界租地章程》(一般称作第二次《土地章程》)和1855年上海道台颁布的《华民住居租界内条例》,都放弃了“华洋分居”的原则,“华洋杂处”的法理障碍被彻底消除。当时华洋群体,即分属于不同的历史代际—至此,在古城的实体墙围消失之前,他们之间近代化融合的制度悬隔已经烟消云散了。

“疾驰而过”的近代化城市

上海老县城面积约2平方千米,今日人民路、中华路构成的闭环,即是当时的城墙轮廓。19世纪40年代后期,英国人与上海道台最初议定的租界,位于县城北墙外数百米,今日外滩风貌区内,面积仅不到0.6平方千米,四至范围:东至黄浦江边、南至洋泾浜(位于今延安东路)、西至界路(位于今河南中路)、北至李家厂(贴临今北京东路),靠近苏州河汇入黄浦江的河口。至20世纪30年代,上海已一跃成为当时全国以及远东最大最先进的近代城市,其中租界总面积扩大至约32平方千米,“准租界”性质的越界筑路区面积与租界总面积接近,两者合计超过60平方千米且为连续的整片,构成近代上海市区的主体。直至90年代,这仍是上海政区中城市化程度最高的部分。

从外滩出发,租界最远处抵至周家嘴(位于今平凉路军工路路口),距离外滩约8千米,租界当局越界筑路的最远处是公共租界辟筑的碑坊路(Monument Road,今绥宁路),距离外滩约14千米,距离最近的公共租界边界也有约10千米,距离公共租界的最东端周家嘴已超过20千米。这种大尺度的城区扩张,在土地获得上类似于跑马圈地,在空间形态上贴合苏州河及黄浦江优越的水体条件,在“起爆”机遇上得益于时局动荡引发的资源涌入,在根本动力上源自近代远东国际贸易兴起所赋予的海陆运输中转区位优势,在安全环境上处于多方博弈而形成的相对稳态。“上海的发展道路是独特的,上海就是上海。”

充沛的土地资源、清晰的自然水体骨架、势头强劲的要素结构、工业时代的国际贸易、相对均衡稳定的社会环境,在19世纪下半叶忽然齐集于上海,铸造出爆发式增长的城市经济模型。在陡峭的土地价格走势驱使下,“西洋”的金融房地产开发模式、执业建筑师体制、制造业链条,释放出中国古代社会不曾具有的巨大建设产能,也绘就了近代上海城市建筑的璀璨格调。彼时的上海,被西方列强喻为包括地产商在内的“冒险家”乐园,也成为竭力向近代社会摸索转型的远东国家日本距离欧美最近的窗口。许多初次远渡重洋“西天取经”的日本人特意先造访上海以更快获得“西洋”体验,最多时曾有超过十万日本人在公共租界的东区和北区(位于今虹口区)居住,并在更广阔的范围内经营“东洋”的城市建筑。也正是日本在20世纪30年代为建立向大陆扩张的基地而大举武力侵占上海,迅速终结了近代上海在城市化道路上的疾驰。待政局再次稳定时,上海城市化的动力因素已被结构性置换,上海的城市空间生产也随之步入新的时代。

“马赛克式”的近代化街区建筑

古今中外的大都市往往都有清晰的中轴线,作为一种行之有效的机制,规训城市总体格局秩序,如北京、广州、巴黎、华盛顿等,连一江之隔于30年前兴起的上海浦东新区,也有一条始于陆家嘴迄于世纪公园长达5千米的中轴线。而近代上海城区却是例外,虽然从空间肌理和当时的土地价格分布上可以看出,今南京东路、南京西路曾经呈现出城市空间发展轴的姿态,但其本身较为蜿蜒的线形,以及与愚园路在物理位置与管辖权限上的衔接错位,使得这一趋势并未得以进一步强化。这直观地反映出近代上海的一大不寻常之处:没有城市总体规划。

进一步观察路网形态不难发现,作为起步区的外滩区域尚显方正规整,西进仅约1.5千米越过今日西藏路一线后,即变得在建筑学视角下难言合理:一方面许多“填浜筑路”而成的“小马路”蜿蜒交错或起止随意,导致街区奇形怪状降低使用效率,通勤方向感和便利性亦实为不佳;另一方面诸多干道在远离外滩后仍保持与外滩岸线基本垂直的走势,却与正南北朝向有较大偏转,给住宅布局带来困扰。再进一步比对近代上海不同时期的地图可以看出,城区范围快速扩张现象之下,这座国际化大都市却长期延续着诡异的“一城多府”治理格局和大片越界筑路的“准租界区”,这在人类城市史研究中尚未找到其他类似样本。

在华界老城厢及南市之外,仅就租界而言,大体上还存在着三大相对独立的空间,其中法租界拥有独立的行政机关公董局,而在行政上合并统归公共租界工部局管辖的原英租界和原美租界,也因“市民”秉性的差异而呈现出大异其趣的景象。在此之外,我国的租界研究更显示,虽然天津、汉口、广州、厦门等其他十多个近代通商口岸都曾出现过租界,其中某些城市也有越界筑路行为,但大规模长期未正式转隶的越界筑路区,是上海独有的现象,在学术统计中亦单独列项,是近代上海更为独特的第五大空间。这五大类空间,因其各自的特质差异,明显呈现出城市意向的多样性;又因为它们相邻相依,共同组成罕见的异文化越界融合超级容器,糅合出国际性大都市的“混沌”韵味。

简言之,老城厢及南市的近代化进程起步最晚,很大程度上仍保留着江南水乡的空间尺度和肌理;公共租界的中央区和西区(原英租界)是近代上海的起源地和核心部分,建设开发强度和规格最高,其中的外滩至今仍是上海最富盛名的“第一名片”;法租界起步于英租界和老城厢之间,向西延伸至徐家汇,享乐和文艺气氛浓厚,聚集着当时上海最具代表性的大型综合娱乐设施;公共租界的北区和西区曾是原美租界,但实质上美国人并不多,大部分区域被日本人长期占据,氛围明显比租界其他部分内敛;相较于各自为政的华界或租界,越界筑路区牵扯着更为复杂深刻的中外政治力量博弈、中西文化迎拒、民族心理抵牾,是为最奇葩者。

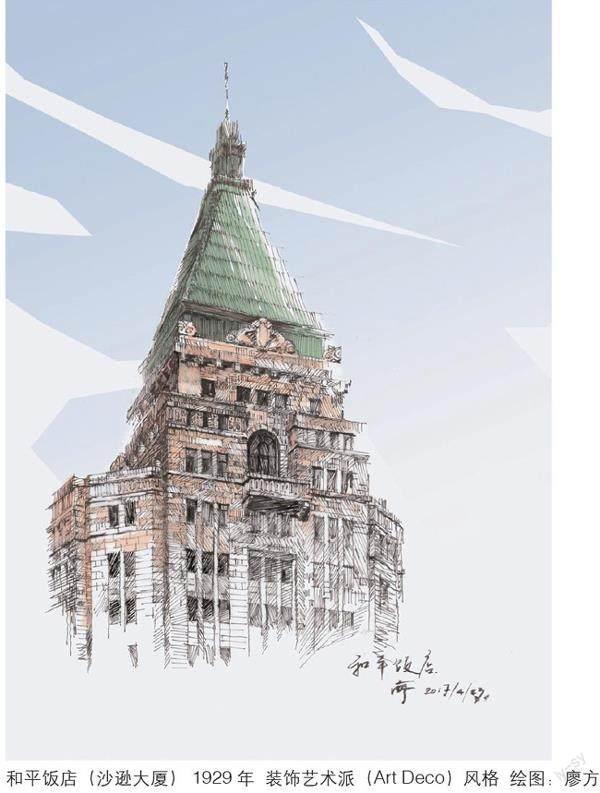

随着时间推移,上述五大类空间扩散渗透,加之缺乏法理支持的越界筑路多为仓促之举导致规划之草率、管控之放任,以及经历了建筑潮流从新古典主义向装飾艺术派(Art Deco)的总体转向,近代上海这种极其独特的“散装”大都市的马赛克拼贴效果,从“超视距”的宏观大片区层次,向“目力所及”的中观街区层次“同构”,但又难以在微观的单体建筑层次充分体现,就像无法仅从某几块马赛克上领略大拼花的效果。因此,“街区”成为最适合“人”直观体验海派城市建筑艺术特质的对象,是“建筑阅读”的“上下文”。

例如被誉为上海“脸面”(FACE)的外滩,长度不足1千米,却是“万国建筑博览会”;而在“上海第一花园马路”新华路上,仅一片“外国弄堂”中同一家开发商建设的29栋花园洋房,竟可细分出十余种不同风格;位于公共租界和越界筑路区交接部的愚园路,更是如同不断翻转的魔方,熙攘错落,缤纷毗连。更耐人寻味的是,这种建筑风格的多样化往往并非源于业主们的故土,许多身处上海的外侨们在置业时选择了各种“第三地”的样式;而总体上近似“自动驾驶”的街区建筑风貌,在富于个性的同时,却又往往都能自组演化出“清爽”的秩序。

结语—海派城市建筑艺术的生命力

21世纪初上海市政府划定“64条永不扩宽的马路”,本质是将城市空间环境遗产的特色保护从单体建筑扩展至街区风貌,这实为符合海派建筑艺术内在机理的明智远见之举,也是基于近代海派街区本身的生命力。

一是在物质基础上,近代市政路网具有较强的功能性。虽然存在前文提及的不完善之处,但不同于古城的自然街巷,市政路网在经年累月的近代城市运行中逐渐成为整体市政系统架构的底层主干,集成着庞大的管线和治安网络,20世纪90年代启动并持续密布的地铁设施又极大地分担了日常通勤压力,使得成体系保留旧路网具有合理“性价比”。

二是在风格化效果上,场所活力与建筑格调相互赋能。海派街区相对窄小亲切的尺度,蜿蜒变化的线形,于“路”而言不是最优,于“街”而言则常常为活力与趣味所倚。建筑与其他艺术形式最本质的区别在于不仅可以在外部欣赏,还可以进入内部空间体验。而在以市民公共空间兴起为重要特征的近代和当代,街区空间活力与单体建筑之间的价值互利,又不断激发出新的艺术理念与实践。

三是在兼容性上,“马赛克式”的街区和建筑群源于戏剧化的近代空间生产,又能最大程度地兼容不同时期的空间再生产。只要街区尺度框架未被大举颠覆,建筑单体乃至街坊的置换都不会改变总体上的“拼贴”肌理,就像替换些许块材并不会改变地面的马赛克面貌。即使再次经历了城市高速建设阶段,近代海派街区的“平均身高”大幅提升,但总体“质感”并未被大范围涂抹遮盖。

四是在心理共鸣上,海派街区建筑时空跨度深广。上海是近代国际性城市的典型,海派街区建筑凝结的集体记忆,随着海派市民的国际性流动向全球扩散。当对外开放再次成为时代主题时,海派街区建筑的回响成为国际交往的“轻音乐”。同时,迭代加速大环境下的当代都市人,当遭遇戏剧化多样化的人生经历后,或许也易对近代上海城市空间生产的际遇心生相怜。对海派街区建筑的“怀旧”不仅是向往在既有建成环境中获得片刻安稳停歇,更是在沉浸观察历史景象中寻觅智慧应对时代变迁的启迪。

廖方 国家一级注册建筑师、注册城乡规划师

中国建筑学会会员