融入乡土地理的单元作业设计

2024-01-12尹战立舒艳玲

尹战立 舒艳玲

在新时代,要深化课堂教学改革,就要提高作业设计质量,精心设计基础性作业。基于此,笔者以高中地理中的《产业区位因素》作业设计为例,探讨如何在作业设计中落实课标要求,提升学生的学科核心素养。

一、融入乡土地理,指向地理学习过程的作业设计思路

学习过程是基于情境、问题导向的互动、启发、探究和体验的学习过程,包括查阅资料、分组、调查、讨论、整理资料、撰写报告等环节。《产业区位因素》的课程标准内容是:结合实例,说明工业、农业和服务业的区位因素。其中,行为动词是“说明”,属于理解层次的水平要求;行为条件是“结合实例”。

因此,单元作业设计中,为了与课堂学习过程相吻合、融入乡土地理,笔者设计了情境探究主题类作业,即以学生相对熟悉的“原阳大米”为载体,用这条线统领农业、工业、服务业实践学习过程,依托“种植—加工—销售—发展”的乡村旅游项目,来设计作业活动内容。

二、融入乡土地理,指向地理学习过程的作业设计内容

项目任务主题一:家乡之美——分析发展水稻种植业的有利区位条件

任务1.资料收集(文字、图片、视频均可)。①水稻种植区的分布位置和悠久历史。②自然地理条件(位置、地形、气候、水源、土壤)。③经济社会条件(农业人口、交通、工业、城市化)。

任务2.课堂讨论与展示。①在地形图中,标出原阳大米主要种植区。②说出水稻种植业的有利区位条件。③推测大米加工企业的主要布局特点。

项目任务主题二:家乡之惑——探究乡村产业发展中存在的问题

任务1.分组设计调查问卷。

任务2.分组进行实地调研。①实地走访农户,调查水稻种植过程及面积增(减)的原因。②通过电子地图,查找原阳县稻米加工厂和新乡市米饼加工厂的位置。③电话访问大米加工企业的负责人,探究发展中面临的问题。④实地探访水稻种植示范村,探究其成功做法及存在的问题。

项目任务主题三:家乡之梦——探究乡村的可持续发展之路

任务1.课堂分享与交流。①分析水稻种植业发展的有利或不利条件。②说出两类大米加工企业的分布特点并分析主导因素。③探究如何利用“原阳大米”这张名片助力乡村振兴。

任务2.撰写实践报告。

三、融入乡土地理,指向地理学习过程的单元作业设计特色

1.基于课程标准融入乡土地理

《产业区位因素》的课程内容的行为条件是“结合实例”,因此,单元作业融入乡土地理内容,利于开展实践探究活动,指向理论联系实际的应用过程。

2.基于大概念设计作业链

本单元大概念之一是可持续发展。在大概念引领下,结合作业情境,依据问题导向原则,笔者设计了三条情境线和项目主题,形成作业链。

3.基于教学评一致性

通过教学目标的设定与达成,实现对学生学科素养的培育;通过作业设计,检测学生学科素养的培育。

4.指向主动学习过程

通过收集产业信息,设计和实施社会调查环节,实现学习过程中的互动、启发、探究和体验,指向“发现—探究—解决”的主动学习过程。

5.指向育人过程

通过社会调查、课堂汇报、撰写实践报告等小组活动设计,指向合作意识、团队精神的培养过程,指向培养地理思维、涵养家国情怀的育人过程。

四、融入乡土地理,指向学习过程的单元作业质量效果评估

1.作业评价依据

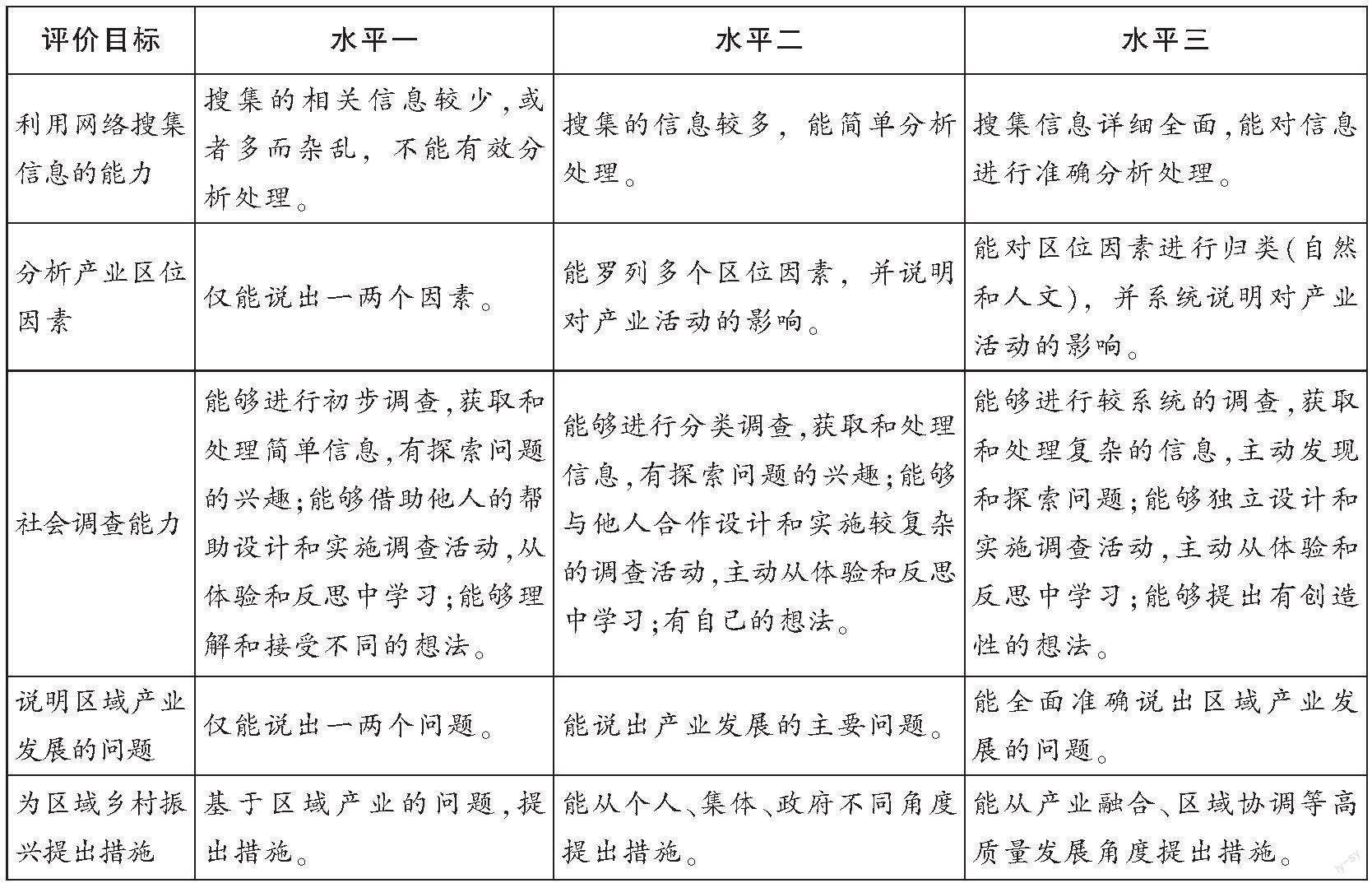

为了精准、综合测评学生在作业实施中的表现,本次作业采用学生表现性评价和思维结构评价相结合的方式(见上表)。

2.作业评价结果分析

(1)从表现性评价来看,学生在信息搜集、理论分析、基于已知问题的调查和探究上表现较好。

(2)在实地调查中,学生表现出很大的兴趣和求真的态度,提高了实践能力。

(3)通过直观感受乡村产业发展的问题,提出针对性的措施。

(4)从思维结构评价来看,学生几乎都能从多要素来分析问题,分析影响原阳县水稻种植、大米加工的区位因素。

(5)小组合作,实现了认识、思维、调查方式上的相互启发、相互补充,利于形成完善的认识。

3.教学启示

(1)融學习于生活,从兴趣出发,知“地”明“理”,提升以“理”论“地”的能力。

(2)建构学习过程,引导学生发现问题、提出问题、解决问题。

(3)基于现代信息技术和完善的社会化服务,构建开放式的地理课堂。