龙田地区地热资源储量动态特征研究

2024-01-11曾晨晖古南开杨万夫陈嘉强

曾晨晖 古南开 杨万夫 陈嘉强

(广东省地质局第八地质大队)

地热能是一种清洁可再生能源,其储量是地热资源开采价值的主要评判指标[1-3]。兴宁盆地是梅州地区最大的山间盆地,目前在兴宁盆地范围内已发现5处热泉,兴宁盆地为形成丰富的地热资源构建了较好的地质条件,但龙田水陂地热资源现状潜力不清,地热水动态尚不明确,并且对地热资源的储量、水温缺乏全面的了解,地热开发利用依据不足。本文在《地热资源地质勘查规范》(GB/T 11615-2010)指导下,通过动态观测、降压试验等手段,对龙田地热资源储量进行评价与分析,为适应地方经济发展的需要,合理开发地热资源提供水文地质依据。

1 地热资源的边界条件

据区域资料,构成兴宁盆地的神光山断层F2、永和圩断层F3等复活断层带附近均有热泉出露,其中,在永和圩断层F3外接触带沉积岩中出露有石子岭117#泉,为中低温热水,而本次研究的对象龙田镇水陂村地热,正好位于其北西向约7.5 km处。

1.1 储存特征

兴宁市龙田镇水陂村地热资源热储的边界条件受到岩性和构造共同控制。地下热矿水主要埋藏于白垩系上统南雄群(K2nn)钙质和铁质胶结的砂岩、砂砾岩以及泥盆系—石炭系下统峡山群(D-C1sh)砂岩、砂砾岩的孔隙裂隙中,属于层间孔隙裂隙承压水。热矿水的对流通道主要为F3断裂构造及其次生构造。该套地层隐伏于下第三系丹霞群砂砾岩(Edn)、第四系松散层或直接出露在丘陵平地上,为地热流体的热对流提供了很好的条件,同时也为区域地下水系统循环提供了很好的补径排条件。

1.2 围岩特征

区域上,热储周边的围岩有震旦系(Z)、泥盆系—石炭系下统峡山群(D-C1sh)、石炭系中—上统壶天群(C2+3ht)、下第三系丹霞群(Edn)等地层。地层的周边还分布有印支期花岗闪长岩(γδ51)和燕山三期花岗岩(γ52(3)),以岩株形式产出。周边岩浆岩体较发育,说明岩浆活动强烈,地热场的形成与印支和燕山期的岩浆活动有着密切的关系[4]。

1.3 构 造

据区域资料,隐伏基底断层是深部岩体控热和热矿水向浅部运移的通道,而北西向断层构造对地下热矿水中浅部储存、运移和排放起主导作用。本区处于南岭东西向构造带,据航测磁异常和重力异常的解释推断:在兴宁地区深部的潜伏基底断层发育,岩浆活动强烈。东西构造控制了深部的地热场,而北东与北西向断层构造只对热矿水的储存、运移和排泄起主导作用。对于深循环热矿水,深(浅)构造都有着重要的控制作用。龙田镇水陂村地热正处于北西向的F3永和圩断层上盘地段,说明ZK1 钻孔揭露的热矿水层与该断层存在密切的联系。

1.4 盖 层

兴宁市龙田镇水陂村地下热矿水主要埋藏白垩系上统南雄群(K2nn)钙质和铁质胶结的砂岩、砂砾岩以及泥盆系—石炭系下统峡山群(D-C1sh)砂岩、砂砾岩的孔隙裂隙中,热储顶板岩层为白垩系上统南雄群(K2nn)上部紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩和下第三系丹霞群(Edn)紫红色泥质粉砂岩及页岩。

白垩系上统南雄群(K2nn)上部紫红色粉砂质泥岩、粉砂岩和下第三系丹霞群(Edn)紫红色泥质粉砂岩及页岩,以泥质胶结为主,岩石裂隙不太发育,透水性及含水性弱,可视作弱含水层或隔水层。上述岩层在区域上有大面积的分布,为一连续均匀分布的地层,区域地层厚度大于3 000 m,岩层具有良好的隔热保温性,是地热资源的良好盖层。

2 热储特征及其埋藏条件

根据《1∶20 万兴宁幅区域水文地质普查报告》资料显示,龙田地热区附近地表未见热泉出露,仅在35,36号2个深孔揭露到中低温热水,均为自流热井,钻孔水文地质特征见表1。热储主要位于兴宁盆地北东内缘,其岩性主要为砂岩、砂砾岩,岩层中孔隙和裂隙较为发育,在和K12~K32有2 层较稳定的热水层(表2)[5]。

?

龙田地热区钻孔ZK1 位于35 与36 号孔之间(其中距离35 号孔位置约100 m),其热储特征与埋藏条件与上述情况基本一致,热储赋存白垩系上统南雄群(K2nn)钙质和铁质胶结的砂岩、砂砾岩以及泥盆系—石炭系下统峡山群(D-C1sh)砂岩、砂砾岩的孔隙裂隙中,永和圩断层F3在区域上对热矿水的储存、运移和排泄起主导作用,3 个钻孔(ZK1、35 号、36 号)揭露的热水层在剖面上呈层状展布,同时热储受构造和岩性共同控制,地热资源规模较小,热储类型为层状孔隙裂隙型热储。

综上所述,兴宁市龙田镇水陂村热储及埋藏受岩性和构造共同控制,其中NW 向断裂(永和圩断层F3)为主要控热构造,亦为龙田地热区导水导热构造;热储类型为层状孔隙裂隙型热储。

3 地热流体场特征及动态

3.1 流场特征

据《1∶20 万兴宁幅区域水文地质普查报告》,距离龙田地热区南东向约7.5 km 处(永和圩断层F3外接触带沉积岩中)出露有兴宁盆地石子岭117#泉,为中低温热水,而兴宁市龙田镇水陂村热储及埋藏受构造和岩性共同控制,剖面上呈层状展布,热矿水属层间孔隙裂隙承压水。ZK1热水井为自流井,孔口温度约44.6 ℃,龙田地热区范围内未见有热泉出露,仅在附近的35,36 号2 个深孔揭露到中低温热水,地表范围未见有异常,垂直方向异常与含热岩石的导热性有关,更主要的是取决于热水的储存与运移。

本区的热储主要赋存于白垩系上统南雄群(K2nn)钙质和铁质胶结的砂岩、砂砾岩以及泥盆系—石炭系下统峡山群(D-C1sh)砂岩、砂砾岩的孔隙裂隙中,证明热水的储存与运移,均明显地受岩层产状控制。北西向F3断裂破碎带为地下热水储存和运移创造了良好的条件,同时在区域上周边出露有印支期花岗闪长岩(γδ51)和燕山三期花岗岩(γ52(3)),为主要控热岩体,构成深部地热场,为地下热水提供源源不断的热源。

3.2 热流体循环特征

本区地热资源地下流体可体现在垂直对流运动的特征,表现如下:

(1)地热流体的下渗。热矿水的补给与运动复杂,主要是大气降雨补给围岩裂隙水,再通过构造裂隙带再补给深部热流体[6]。雨季热水位明显升高,观测井内温度没有下降迹象,说明水位的升高不是降雨后的短途补给,而是地下水位升高后的顶托和压力传递的结果。经过钻孔降压试验的观测,说明含热构造中的地下热水与基岩中一般的裂隙水联系不密切。

(2)地热流体的运动。根据地热流体补给条件分析,大气降雨补给基岩裂隙水,通过构造裂隙带往深部运移,使深部地下水在适当的深度吸收了地热能,在热动力与水动力的共同作用下,带着大量的热能沿着断裂(永和圩断裂F3)上升,在岩层裂隙和孔隙发育部位储存和运移,最后在地势较低处出露。当大气降雨沿断裂带下渗遇灼热岩石,由于加热和热膨胀的结果,产生了流体的垂直对流运动,密度低的热流体沿着热区破碎带上升,并不断为补给源供给冷流体代替。地下水动态变化受大气降雨的影响,在不同的径流条件下,其变化幅度有所不同,总的规律是补给区→径流区→排泄区,地下径流速度从急至缓,变化幅度从大到小。在补给区地形较高,径流速度快,则地下水位变化幅度也大。在径流区,标高较低,地下水位变幅相对较小。在排泄区,势能较低,变幅较小。在垂直方向上,地热流体缓慢增温,属开启型的。

(3)地热流体的排泄。在天然条件下,地热流体主要以温泉的形式排泄。如距离地热区南东向约7.5 km 处(永和圩断层F3外接触带沉积岩中)出露有兴宁盆地石子岭117#泉,为中低温热水。

3.3 地热流体形成条件

3.3.1 水源条件

龙田地热区的补给水源主要为大气降水,大气降雨补给围岩裂隙水,再通过构造裂隙带再补给深部热流体。根据本次工作水文试验及水量监测,热水位及水量均显示出季节性特点,龙田镇水陂村所处的气象区为亚热带季风气候区,水源条件相对充足。

3.3.2 热源条件

热源条件是地热田的决定性条件[7],龙田镇水陂村区域上岩浆岩发育,说明龙田镇水陂村处在的区域岩浆活动较为活跃,北东向、北西向断裂沟通了深部的岩浆热,经过深部热传导,形成对流热,为兴宁市龙田镇水陂村提供了热源条件。

3.3.3 储运条件

龙田镇水陂村地下热矿水主要埋藏于白垩系上统南雄群(K2nn),泥盆系—石炭系下统峡山群(DC1sh)砂岩、砂砾岩中,利于存储热水。

围岩为震旦系(Z)、石炭系中—上统壶天群(C2+3ht)、下第三系丹霞群(Edn)等地层。地层的四周还分布有印支期花岗闪长岩(γδ51)和燕山三期花岗岩(γ52(3)),围岩坚硬致密,透水性差,为地下热水的存储提供了良好的圈闭条件。

热矿水的对流通道主要为永和圩断层F3,且热水层岩石的孔隙裂隙较发育,地热流体沟通深部热源形成热对流提供了良好径流条件。

4 地温场特征

据区域资料,兴宁盆地下部有白垩系砂砾岩和砂岩组成的孔隙裂隙储热含水层,上部有厚达约3 000 m 的白垩系和第三系泥质岩石构成的隔热盖层,有较理想的热储结构,并在盆地东、西侧为北西向断层所切,构成地堑型盆地,断层带硅化、绿泥石化和萤石化等蚀变强烈,特别是西缘神光山正断层出露中高温和高温热水多处,此外,在东缘(即龙田地热区附近)亦揭露到热水(图1)。

据35,36 号孔的热水层换算增温梯度为2.4~3.0(℃/100 m),从36 至35 号孔,西移仅0.9 km,而水温平均增加8 ℃,含水层顶板埋深增加约300 m,依此类推,可推算出从石壁至向斜轴部(叶塘附近)相距约9 km,岩层产状稳定,其水温应相应增加80 ℃,加上35号孔的水温40 ℃,在向斜轴部深处热水层水温,大约120 ℃,埋深约3 000 m。这一温度接近于叶南114#泉用SiO2温度法推算的温度131.3 ℃。

5 地热储量动态特征

5.1 历史流量

根据区域钻孔资料记载,20 世纪70 年代施工的35,36 号2 个深孔揭露到中低温热水,均为自流井。35 号井水温40℃,流量6.143 L/s(即531 m3/d);36 号井水温33.3~33.5℃,流量11.797 L/s(即1 199 m3/d)。

5.2 动态监测

2022年1—12月,对ZK1热水井进行了流量及水温监测。在监测期间,ZK1 热水井自流量658.08~781.20 m3/d,水温43.9~44.7 ℃,出水流量及水温均相对变化不大。总体来看,ZK1热水井流量及温度随季节性变化不明显但变化同步性强,最高温及最大流量均出现在6—9 月(丰水期),最低温及最小流量均出现在1,11,12月(枯水期),流量温度变化较小。动态监测数据见图2。

5.3 降压试验

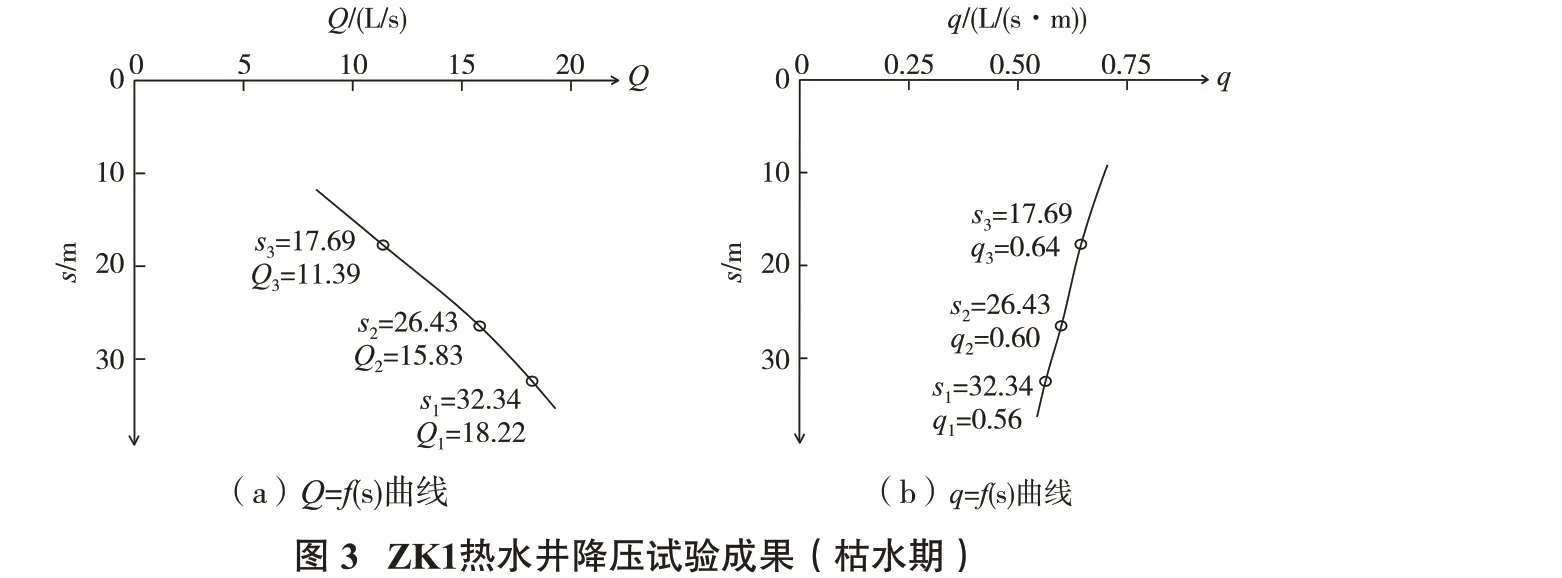

本次工作在2022年11月15日—12月03日(枯水期)对ZK1 热水井完成了3 次降深的多井降压试验。

通过动态监测、多井降压试验并结合以往的地质资料可对该地热资源储量进行评价,本次储量计算可采用枯水期降压试验最大一次降深的井产量为允许开采量,即龙田镇水陂村(ZK1热水井)的地热流体允许开采量为1 574 m3/d。

6 结 语

通过研究分析,兴宁盆地之所以具有丰富的地热资源,是因为其上部有厚达约3 000 m 的白垩系和试验的主要成果:出水水温为44.5~45℃,最大降深抽水延续时间340 h,稳定时间125.5 h,水位下降32.34 m,井产量1 574 m3/d。降压试验成果如图3所示。第三系泥质岩石构成的隔热盖层,有较理想的热储结构,地层岩性的分布和构造特征也为该地热资源的赋存和运移形成良好的地质条件。实践表明,龙田水陂ZK1 热水井流量及温度随季节性变化不明显但变化同步性强,最高温及最大流量均出现在6月—9 月(丰水期),最低温及最小流量均出现在1 月、11月、12 月(枯水期),流量温度变化较小。与此同时,以枯水期降压试验最大一次降深的井产量为允许开采量,即为1 574 m3/d,属于C级允许开采量,开发利用潜力较大。