“共建共治共享”治理理念下的民办高校多元主体共治探究

2024-01-11王坚吴朦朦

王坚 吴朦朦

[摘 要]为提升民办高校治理水平,探索多元主体共治体系,文章在“共建共治共享”治理理念的指导下,运用利益相关者理论分析民办高校的各利益相关者并对其进行分类,探究内外部利益相关者共同参与民办高校治理的机制。相关研究发现,民办高校的多元主体共治体系往往存在外部治理主体多以政府为主、其他利益相关者为辅且现实中容易被其自身及高校管理者所忽视,内部治理机构不完善和权益诉求机制不健全等问题。基于此,民办高校应更好地发挥政府政策引导、管理、监督、评估、支持等职能;社会团体参与治理需制度保障、高校认可及增强自身权益意识;民办高校要完善内部组织机构,合理分配内部责权利,完善内部治理主体的权益诉求机制。

[关键词]共建共治共享;民办高校;多元主体共治;利益相关者

[中图分类号] G647 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)18-0018-05

习近平总书记在党的十九大报告中提出并详述了“共建共治共享”(以下简称“三共”)治理理念,并在党的二十大报告中提出健全“三共”社会治理制度,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。高校治理是国家治理体系的重要组成部分,其治理水平事关我国教育质量、人才培养质量及治理能力[1]。民办高校是我国高等教育的重要组成部分,可在“三共”治理理念引导下构建多元主体共同治理体系。“三共”治理即相关治理主体共同参与建设和治理并共享治理成果[2],其以“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”为治理架构[3],有助于实现社会可持续治理,并达到责权利的动态平衡[4]。民办高校治理应从私人性走向公共性,构建多元主体共治的格局[5]。当前民办高校的内部治理主体主要包括举办者、管理者、教师、学生等[6],外部治理主体有政府、中介组织、学生等[7]。我国民办高校办学普遍起步较晚,有的民办高校治理存在产权不够明晰、规章制度不够完善、监督机制不够健全、机构运行不够规范等问题[8]。有的民办高校内部治理存在权责边界模糊、治理结构不完善的现象[9],其外部治理除了政府政策指导及行政监管等,社会力量的参与往往不算多,其实施多元主体共治存在诸多现实困难。本研究以“三共”理论为指导,运用利益相关者理论分析探讨民办高校多元主体共治机制,以提升其治理的水平和能力。

一、民办高校“三共”治理的内涵

民办高校的共建是内外部治理主体共同建设民办高校,其主体既包括民办高校内部的举办者、各级管理层、全体师生等,也包括其外部的行政部门、社会团体等[10]。共建对象涵盖学校基础设施、规章制度、文化、师资等。民办高校的共治是指董(理)事会领导、校长负责、党委政治领导与监督、师生民主参与、社会协同、法治保障的治理体系[1],其中必然会涉及各主体间在权(决策权、行政权、监督权、参与权及合同赋予的权力等)、责(岗位职责、部门职能及约定的责任等)方面的“碰撞”,需通过法治加以协调与维系。民办高校的共享是指成果(利益)由全员共同享有。民办高校的成果,不仅包括发挥教书育人、科研等功能所获得的成果,也包括因这些成果或参与社会活动所产生的社会效益。因此这些成果不仅仅由内部治理主体所享有,社会、地方政府也可享有,比如服务地方已成为大多数民办高校的办学目标,此外还有校企合作和智力孵化等。“三共”治理理念丰富了高校的治理理论,民办高校应按照共建和共治的原则优化治理,做强做大产出成果,努力在提升社会效益上下功夫,实现成果由全社会共享。

二、民办高校利益相关者理论

弗里曼提出利益相關者理论,认为企业发展离不开利益相关者,企业治理也须充分考虑利益相关者的诉求,以实现整体利益的最大化[11]。利益相关者的分类办法主要有多维细分法和米切尔评分法[12]。本文采用米切尔评分法对内部利益相关者与外部利益相关者进行分类。米切尔和伍德根据利益相关者所需具备的合法性(是否被法律赋予对民办高校的相关权益或管理职责)、权利性(是否有影响民办高校决策的地位、能力和相应手段)和紧迫性(能否立即引起民办高校管理层的关注)分为确定型、预期型和潜在型的利益相关者[13]。

(一)我国民办高校的利益相关者——治理主体

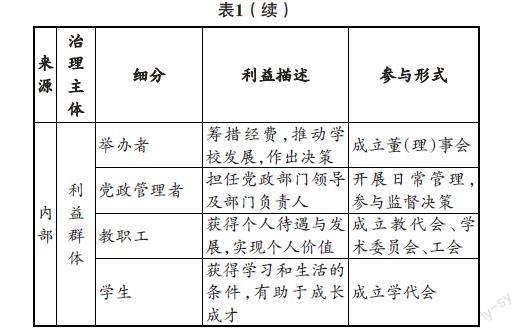

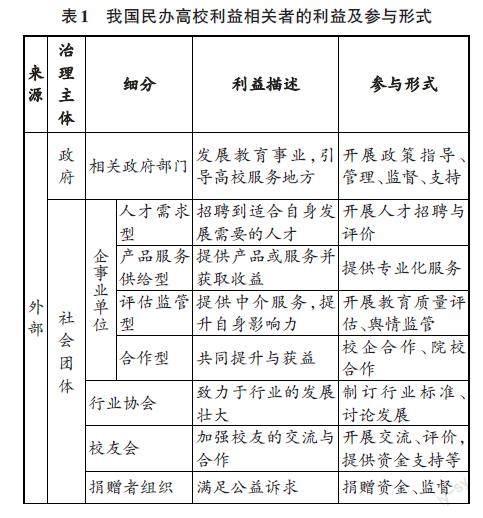

我国民办高校的利益相关者包括政府、举办者、管理者、教职工、学生、社会团体等,近年来,各利益相关者积极参与民办高校治理活动,有利于促进民办高校的发展,加强了利益相关者之间的联系与合作。我国民办高校利益相关者的利益及参与形式如表1所示。

(二)我国民办高校利益相关者的分类

民办高校利益相关者的分类,既可让利益相关者明确各自的利益属性及诉求途径,又能帮助高校管理者清楚其利益相关群体,调动各方参与治理的积极性,提升治理水平[14]。我国民办高校利益相关者的分类如表2所示。

现代化治理不仅需要内部治理,还需要面向外部,构建开放型治理体系。民办高校往往力量相对比较薄弱,资金和实物支持渠道不多,实行多主体共同参与治理可以壮大办学力量,提升其治理水平。在充分考虑各类利益相关者且稳固确定型利益相关者治理群体的前提下,尽量加大预期型利益相关者治理群体力量,这样既可以维持内部治理的稳定性,也能吸引外部力量参与治理,壮大外部治理力量。

三、“三共”治理理念指导下的民办高校多元主体共治

(一)民办高校多元主体共治机制

民办高校多元主体共治机制注重调动内外部各利益相关者的参与积极性,形成合力,共同推动民办高校治理水平的提升和实现学校的发展壮大(如图1所示)。

实现各利益相关者参与治理需要相关组织机构的支持、规章制度的指导、合同的约束等,这些是实施多元主体共治的重要保障,也是实施法治化治理、提升治理水平的应有之义。就外部而言,政府多以宏观政策参与治理,供给企业、合作院校、合作企业、用人单位等按照合同约定参与治理活动;行业协会、社会评估机构既需要有完备的组织结构和相应的规章制度加以调节,同时也需要相应的合同约束;校友及捐赠者近年来大都是通过民办高校内部组织机构来提供支持,比如高校设立校友会,知名校友参与董(理)事会、高等教育发展基金会等组织。在内部主体中,举办者凭借董(理)事会发挥决策权,校长凭借行政机构行使行政权,党委书记凭借党团组织行使政治领导、监督、参与决策等权力,教职工通过教代会、工会、学术委员会、监督机构等实现民主管理、民主监督,学生群体通过学代会参与学校民主管理。

在民办高校的实际治理过程中,多元主体共治存在一些现实困难。比如,外部主要以政府为主导,政府身兼多职,集管理者、评估者、监督者、支持者等于一身,其他社会群体参与治理的地位显得有点尴尬,有时不仅不被民办高校所重视,其自己也容易忽视自己在民办高校治理中的地位及作用。内部治理在一定程度上存在内部组织机构不完善、不同部门功能重叠等现象,利益相关者的诉求有时难以在机构中得到积极回应或有效解决,这就影响到主体参与治理的积极性。个别学生在对学校某些规范不满或诉求得不到积极回应的情况下,要么越过学校直接向行政部门投诉,要么将不满情绪发布到网上,甚至采取极端方式予以应对,激发校生矛盾,诱发校园安全事件,影响学校形象以及学生对学校相关工作的满意度。

(二)建立健全民办高校多元主体共治机制的建议

1.外部治理

一是更好地发挥政府治理职能。政府部门要在扩大民办高校办学自主权的前提下更好地发挥政府职能。一方面,民办高校因其具有灵活性等特点而获得更多办学自主权;另一方面,扩大办学自主权并不意味着脱离政府,而是要更好地发挥政府行政职能。政府除了提供政策指导,还应根据《民办高等学校办学管理若干规定》要求开展相关工作。省级及其以下政府的职能包括办学、招生等方面的管理,教育教学活动及日常运行等方面的评估监督,专项资金支持等。政策引导方面,我国民办高校发展在很大程度上依赖于国家的政策调整及政策指导,充分体现了教育公益性与坚持社会主义办学方向的有机结合。当下就民办高校治理而言,应将多元主体共治机制纳入制度化、法治化轨道。管理方面,扩大民办高校的办学招生自主权,学费标准遵循政府最低限价、学校自主定价及市场调控相结合的原则。政府的最低保护价给予民办高校较大的自主定价权,充分保障民办高等教育的市场供给,同时需要市场的调控,以实现民办高校的优胜劣汰,达到供需平衡的状态。监督评估方面,带头引导构建合理有效的民办高校评估体系,充分发挥社会评估机构在民办高等教育评估中的作用;构建舆情监管机制。引导和支持民办高校结合地方发展实际需要服务地方,办出应用型专业特色。

二是社会团体参与治理。首先,需要民办高校管理者从观念上认同社会团体参与民办高校治理的必要性和重要性。就社会团体参与治理的效益而言,民办高校能够在教育教学资源扩充、人才培养、治理水平提升、资金来源增加等方面获益,而社会团体多以契约形式参与,这就使其参与治理具有合法性。此外,民办高校管理者鼓励本校内部各部门或个人积极与社会团体开展沟通合作。其次,社会团体自身应认识到与民办高校交流合作或参与治理可以获得相应的权益,愿意积极参与。比如用人单位若想招到符合自身发展要求的人才,可以通过与高校合作育人,将人才招聘前置到人才培养中,实施订单式培养;精通高校管理的科技信息企业,其在民办高校信息化建设过程中会有很多发展空间;根据分类管理、分类指导及分类评估要求建立权威且满足民办高校实际需求的评估体系是社会评估机构的职责所在;院校间加强交流合作有助于共促发展;校友间可以依托母校平台加强交流互动;捐赠者可以通过民办高校设立的教育发展基金提供资金支持。最后,从制度上保障社会团体能够参与民办高校的治理。民办高校的有效治理需要社会团体稳定有序的参与,因此需要相关规章制度提供助力,既使社会团体参与治理活动有制度支撑,又能实现多元主体依法有序治理,以此充分发挥社会团体参与治理的优势。

2.内部治理

完善民办高校内部治理,需要健全董(理)事会、党政各部门、学术委员会、教代会、学代会、工会等组织机构,充分发挥其职能,畅通各主体权益申诉机制,充分调动各主体参与治理的积极性。

一是完善内部组织机构。董(理)事会是民办高校重大事项的决策机構,其决策会影响到各主体的利益,故应完善其成员结构,按《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(2021年修订版,下文简称2021年版《条例》)第二十六条规定,董(理)事会成员应由举办者或者其代表、校长、党组织负责人、教职工代表等共同组成,鼓励吸收社会公众代表。2021年版《条例》第二十七条规定,应设立由党的基层组织代表、教职工等组成的监督机构。党政部门是学校决策的贯彻执行机构,应保障党组织能够发挥政治领导核心作用及参与决策监督的职能,维护校长的行政管理权威,加强党政校院管理间的有效沟通,实现权责合理分配。比如成立党政联席会议,邀请各相关利益者的代表就相关事宜进行协商,以实现高效的党政管理。不少民办高校学术整体水平往往相对薄弱,会在一定程度上影响到学术委员会治理话语权的有效行使,可聘请教授或专家学者组建学术委员会,发挥教授或专家学者治学治教作用。完善教代会、工会和学代会机构,发挥民主管理职能,在治理过程中充分体现民主,以此调动师生参与治理的积极性。

二是完善内部主体权益诉求机制。首先,民办高校制定校园章程及其他相关规章制度,实现依规章制度治校,以明确和维护各主体的正当权益。其次,将各主体的权益诉求与其他相关组织机构进行有机结合。个体权益的表达离不开其组织机构,组织机构职能发挥也离不开其主体的参与。例如董(理)事会作为民办高校利益综合体,若想制订出科学合理的决策,就离不开利益相关主体的有效参与,而教职工的权益诉求也离不开教代会、学术委员会及工会等组织机构。最后,要建立学生诉求传导机制,除了要发挥好学代会的职能,还应建立学生舆情监管机制,重视学生的诉求,做到及时掌握、及时解决。

四、结语

“三共”治理理念指导下的民办高校多元主体共治实践,丰富了民办高校治理内容,带有鲜明的现代化治理特征。运用利益相关者理论进行分析,对利益相关者进行分类,扩大民办高校治理主体范围、明确各主体的权益,便于管理者对学校各利益相关者进行识别及认可,对构建和完善多元主体共治机制有重要意义,有助于提升民办高校治理水平。当然,构建和完善民办高校多元主体共治机制存在诸多困难。外部治理中,政府身兼多职,而社会团体或个体的治理地位往往较为尴尬,有时会被忽视;内部治理往往存在机构不够完善、权益诉求机制不够健全等不足,会在一定程度上影响利益主体参与治理的积极性。对此,可首先从完善法律、制度入手,调节好各主体间的责权利关系,引导构建和完善民办高校多元主体共治体系,规范治理活动,实现有序有效治理。然后针对存在的问题,从内部和外部两个层面加以解决。就外部而言,转变政府职能,以更好地发挥政府治理职能;社会团体参与民办高校治理应得到民办高校管理者的认同,使其在参与的过程中既能够享有一定权益,同时也能够有效促进提升民办高校的治理水平。就内部而言,完善内部组织机构,充分调动各利益主体参与的积极性,部门内及部门间广泛协商,实现民主共治。此外,畅通权益诉求渠道,特别是学生的权益诉求渠道,要做到及时掌握、及时处理学生的合理诉求,保障民办高校稳定有序发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 胡弼成,欧阳鹏.共建共治共享:大学治理法治化新格局:基于习近平的社会治理理念[J].中南大学学报(社会科学版),2019,25(6):153-161.

[2] 马庆钰.共建共治共享社会治理格局的意涵解读[J].行政管理改革,2018(3):34-38.

[3] 夏锦文.共建共治共享的社会治理格局:理论构建与实践探索[J].江苏社会科学,2018(3):53-62.

[4] 江国华,刘文君.习近平“共建共治共享”治理理念的理论释读[J].求索,2018(1):32-38.

[5] 王维坤,张德祥.我国民办高校内部治理结构类型及演变路径[J].现代教育管理,2018(1):30-35.

[6] BIRNBAUM R. The end of shared governance: looking ahead or looking back[J].New directions for higher education, 2004(127) :5-22.

[7] 余华,彭程甸.高校治理機制与高校治理动力的关系辨析[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2017,20(1):172-178.

[8] 王艺静,肖德法.我国民办高校的法人治理结构及优化路径[J].黑龙江高教研究,2019,37(8):98-101.

[9] 臧琰琰,徐兴林.利益相关者理论视角下民办高校内部治理的困境与突破[J].黑龙江高教研究,2021,39(8):38-44.

[10] BOTSCH R E, BOTSCH C S. The advantages of teaching American government[J]. Journal of political science education,2015,11(2):113-125.

[11] FREEMAN R E.Strategic management: a stake?

holder approach[M].Cambridge University Press,2010.

[12] 付俊文,赵红.利益相关者理论综述[J].首都经济贸易大学学报,2006(2):16-21.

[13] MITCHELL R K,AGLE B.Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts[J]. Academy of management review,1997,22(4):853-886.

[14] 罗建河.重塑“共同治理”:高校内部治理的改革之路[J].江苏高教,2017(10):23-26.

[责任编辑:庞丹丹]