高校教师基于学生评教的教学质量反馈认知与态度

2024-01-11杨朝英蒋颖

杨朝英 蒋颖

[摘 要]学生评教制度是保障高校教学质量的一项基本制度,但是评价并非评教的最终目标,以评促教才是其关键所在。课题组对福州市的部分本科高校教师开展问卷调查,了解高校教师对学生评教的教学质量反馈认知情况及态度,分析学生评教对教学质量的反馈作用。研究表明,学生评教制度的人事管理功能强于其教学质量反馈功能,教师难以从学生评教中获得明确的教学质量反馈指引,提高评教的科学性和客观公正性是教师的主要诉求。

[关键词]学生评教制度;教学质量反馈;教师态度;教学质量提升

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2023)18-0004-04

教学质量从来都是高等教育关注的首要议题,促进教学质量的不断提升对高校增强自身竞争力具有重要意义,学生评教制度也由此孕育而生,并成为保障高校教学质量的一项重要制度。从20世纪80年代末至今,学生评教制度已有了超过30年的历史,然而针对这项制度的争议与质疑至今仍存在,其主要的争议点体现在两个方面:学生评教分数的有效性和可靠性以及学生评教制度的目标性是否错位。部分学者认为学生评教有一定的可靠性、有效性[1-2],但更多的学者持反对意见[3-7]。反对的主要观点包括以下两个:学生囿于学识,对教学质量的判断可能超出他们的认知进而影响其可靠性[7];部分学生作为利益相关者,趋乐避苦,容易导致师生博弈,使得评教分数不真实[5,8]。关于学生评教制度的目标问题,有研究认为:高校评教制度的制订与实施由行政部门主导,更偏向行政化,行政的考核激励机制可能会诱发师生合谋[8-9];高校学生评教在一定程度上成为人事管理的工具[10-11];部分高校学生评教标准缺失、结果滥用,偏离评教制度制订与实施的初衷[12]。此外,学生评教更多的是基于管理逻辑[13],并没有充足的证据支持学生评教能提升学生的学习效果[14]。由此可见,现有研究认为学生评教的管理目标清晰,但是学生评教是否具有促进教学质量提升功能仍有待于进一步探索。

上述研究对评教主体即学生给予了大量关注,但教学质量涉及的主体除了学生还有教师,教学质量的提升有赖于学生、教师与管理者的共同努力[10]。现有研究对教师的关注不足,虽然有少数学者对教师对学生评教的看法进行了调查研究[15],但是此项调查的主要关注点在于学生评教的可靠性、是否导致师生共谋、评教结果是否适合作为奖惩依据等几个方面。因此,关于学生评教究竟能给予教师何种反馈及其如何促进教学质量提升的研究仍然缺乏。对于这个问题的回答将有助于高校制订一个更完善的学生评教制度,并以此推动教学质量提升。基于此,本文试图就这一问题开展调查研究,以期為高校进一步完善学生评教制度、提升教学质量提供参考。

一、调查问卷设计

(一)调查对象及样本情况

本文的调查对象为福州市部分高校本科专任教师。学生评教已经成为高校一项常态化制度,福州市各高校也不例外。福州市各高校的学生评教制度虽然存在差异,但一般都是每学期期末进行一次终结性课程教学质量评价,每学期期末评教分数即为该学期学生评教最终分数。本次调查是通过问卷网发放问卷的,共收回112份问卷,剔除7份无效问卷,共收回有效问卷105份。问卷调查对象涵盖不同性别、职称、年龄段、年级的授课教师,研究样本具有一定代表性(见表1)。

(二)调查问卷的主要内容

本研究在整理学生评教表和对教师进行的非正式访谈结果的基础上结合相关研究成果编制了教师对于学生评教教学质量反馈相关情况的调查问卷。问卷的主要内容包括以下几个方面:教师对学生评教项目的关注度、教师对学生评教教学质量反馈价值认知、教师采取的改进措施、学生评教制度优化方向以及一些与教学相关的控制变量,共18个问题。与教学相关的控制变量则包括教师自身的一些人口统计学特征、教师教授的年级、教师教授课程的专业性质以及教师评教排名等。

二、问卷调查统计数据分析

(一)教师对学生评教项目的关注度

本次调查结果显示,福州市本科高校教学评价一般包括三个方面即学生评教、同行评议及督导评教。其中,学生评教分数一般占评教总分的50%以上。一般情况下,高校会在该学期期末或下学期开学之初将教学评价总分进行排名和公示,但评教各项得分情况则需要教师自行查阅评教平台。

为了解教师对学生评教的认知及关注情况,本次调查问卷设置了两个问题:一个是“教师对学生评教项目的熟悉程度”,另一个是“学生评教的哪一项对促进教师改进教学最有意义”。

1.教师对学生评教项目的熟悉程度

教师只有对学生评教项目熟悉才能客观分析学生评教所具有的教学质量反馈价值。调查结果显示,有将近95%的教师对学生评教项目熟悉。

2.教师对学生评教制度的关注点

调查教师对学生评教制度关注点的主要目的是了解学生评教对教师而言最重要的功能是什么。对教师而言,如果学生评教的主要功能是提供教学质量反馈和支持,那么评教的每一选项都是教师关注的重点。如果学生评教的人事管理功能超过了教学质量反馈功能,则教师更加关注的是个人总分、名次或所有教师的总平均分而不是个人每个项目的得分情况。换言之,学生评教每个项目的教学质量反馈意义并不大。基于此,该问题选项包括评教表中的每项平均分、总平均分、评教分数排名以及其他。

学生评教表教师最关注项目调查结果显示,教师关注度最高的是评教分数排名(48.6%),其次为教师个人总分和每项平均分(均为22.9%),而选择“其他”选项的教师有的表示学生评教主观性太强、没有多少参考价值,有的认为学生评语富有反馈价值。这在一定程度上说明对教师而言,学生评教的人事管理功能强于教学质量反馈功能。

(二)教师对学生评教教学质量反馈价值认知

学生评教制度实施的最终目的是促进教学质量的提高,因此,学生评教具有教学质量反馈价值是潜在假定,即假定教师可以通过学生评教获得必要的教学质量反馈以支持教学改进并最终使得学生受益。

学生评教制度从设计上看应具有双重功能,即人事管理功能和教学质量反馈功能。从人事管理功能上看,学生评教实际上是通过评教分数排名建立一个教学竞争机制而不是简单的优胜劣汰机制(无论怎样评价都存在排名靠后的群体),并据此实现对教师教学的管理和监督。从教学质量反馈功能上看,教师应能够从学生评教中获得有益的教学质量反馈来支持后续教学改进。因此,调查问卷中关于评教反馈价值的核心问题有“学生评教促进教学改进程度”“教师能否从学生评教中找到教学改进方向”“教师通过评教认知的教学改进方向”“教师不能从学生评教找到教学改进方向的原因”。其中,编制前两个问题的出发点是区分学生评教的人事管理功能和教学质量反馈功能。

本次调查结果显示,教师对学生评教所起的教学激励作用的态度从总体上看是积极的,该指标的中位数为“轻微正向激励作用”。虽然持消极看法的教师达到41.9%,但是仍有50%以上的教师认为学生评教具有一定正向激励作用,只不过作用较为“轻微”。

“教师能否从学生评教中找到教学改进方向”问题调查结果显示,认为能够获得教学改进方向的教师占36.2%,这一比例低于认为学生评教有激励作用的比例。由此可见,虽然大部分教师认为学生评教对教学改进有激励作用,但是却不一定认为教师可以从学生评教中获得有效反馈来支持教学改进。从总体上看,超过一半的教师认为学生评教对教学具体改进无指引作用。

“教师不能从学生评教找到教学改进方向的原因”的选项包括“评教项目过于宽泛”“评教分数不客观”“课程太难”“其他”四个选项。调查结果显示,学生评教不能提供教学改进方向的原因是前两个选项。部分教师在接受访谈时提到,他们认为学生评教分数的影响因素太多,且主观性较强,并非完全来自教学因素,因此学生评教分数对促进教学改进的借鉴意义不大。从教师首选因素来看,学生评教项目过于宽泛说明评教表因具有较强的普适性而缺乏对教学具体改进方向的指引作用。

调查结果显示,教师通过评教认知的教学改进方向中教学方法改进居首位,其次是考试难度调整。由此可见,教师认为教学方法改进仍是获得学生认同的重要举措。除此之外,教师也认识到考试成绩是影响学生评教的重要因素,良好的师生关系更易于获得学生的认同,这两个方面的比重较为接近。

(三)学生评教教学质量反馈价值认知与教师自身职业发展

虽然调查样本中有一半以上的教师认为学生评教不具有教学改进方向的指引作用,但仍有超过30%的教师认为学生评教可以提供教学改进方向。为分析存在这一分歧的原因,本调查排除了不同学校因素的影响,从调查样本中抽取同一所学校的教师进行了问卷分析(共78人),尽量减少由不同学生评教表带来的价值判断差异影响。由于学生评教与教师自身职业发展相关(职称晋升、评优评先),因此教师自身的职业发展状况可能影响其态度及价值判断。教师自身职业发展使用的指標包括职称及评教名次。

1.教师的学生评教名次与对学生评教教学质量反馈价值认同度差异分析

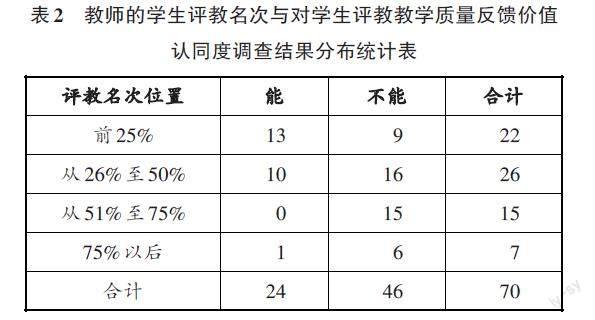

这里的评教名次是指教师在所在学院中的评教排名。基于分析评教名次是否影响教师对学生评教教学质量反馈价值的认同度,本文分析处于不同名次位置的教师对学生评教教学质量反馈价值的认同度是否存在差异。数据采用2022年6月的评教排名,剔除上一学期没有授课任务的教师(8人)得到最终样本70份。教师的学生评教名次与对学生评教教学质量反馈价值认同度调查结果分布统计见表2。

使用SPSS26.0将所得数据进行卡方检验,检验结果p=0.002(小于5%显著性水平)。这个检验结果说明评教名次位置不同的教师对于学生评教是否能指引教学改进方向的态度是不一致的。从教师态度来看,排名前50%的教师认为学生评教对教学改进具有指引作用的占比相对较高,而排名在50%以后的教师认同的比例相对较低,说明处于不同评教名次位置的教师对于学生评教教学质量反馈价值认同度存在差异。

2.职称不同的教师对学生评教教学质量反馈价值认同度差异分析

高校教师职称主要是讲师、副教授及教授,排除不同学校因素的影响,样本中同一高校教师有78人,关于教师职称与对学生评教教学质量反馈价值认同度的调查结果分布见表3。将所得数据进行卡方检验得到p=0.052(大于5%显著性水平)。此检验结果表明职称不同的教师对学生评教教学质量反馈价值的认同度基本上不存在差异。

(四)学生评教制度优化方向

高校课程设置较为多元,不同课程具有不同知识体系及不同教学要求,这意味着教师教学具有多元化、多样化的特点,因此,学生评教制度优化需要考虑教师作为教学主体的教学需求。问卷关于“学生评教制度优化方向”列了四个选项,分别是“不同性质的课程需有不同的评教标准”“评教分数应在同一授课年级中进行名次评定”“降低学生评教权重”“其他”。

调查结果显示,选择“不同性质的课程需有不同的评教标准”选项的教师占比最高,说明教师对不同性质的课程用同一份评教表来比较教学质量的做法并不认同。这表明学生评教制度不应仅仅考虑普适性,还应与大学课程多元化、多样化的特点相匹配。除此之外,“降低学生评教权重”居其次,“评教分数应在同一授课年级中进行名次评定”居第三位。选择“其他”选项的教师则主要是对学生评教的科学性和客观公正性予以关注,认为若不能保证学生评教的科学性和客观公正性,开展学生评教就没有意义。

总体而言,关于“学生评教制度优化方向”的调查结果显示,教师对学生评教制度的重要诉求还是评教的科学性和客观公正性。

三、结论与启示

综上分析可以得到以下结论与启示:一是教师总体上认为学生评教对于促进教学质量提升有正向激励作用,但是激励作用很轻微。二是学生评教对教师的人事管理功能超越了教学质量反馈功能,教师难以直接从学生评教中找到教学改进方向。学生评教与教师自身职业发展相关联,具有较为强大的人事管理功能,然而由于其评教项目设置宽泛且主观性强,对教学质量提升指引作用不足。三是教师对学生评教的教学质量反馈价值认同度与教师职称无关,但与教师评教名次有关。排名在前50%的教师更加认同学生评教的教学质量反馈价值,而排名在50%以后的教师认同度较低。四是提高学生评教的科学性和客观公正性是教师的主要诉求。由于学生评教具有较强的人事管理功能,评教的标准应剔除可能影响评教结果的因素,比如不同年级、不同性质的课程并不具有很强的可比性,需要同时考虑不同课程教学和学生的特点,确定相对更科学的评价标准。

[ 参 考 文 献 ]

[1] GREENWALD A G.Validity concerns and usefulness of student ratings of instruction[J].The American psychologist,1997,52(11):1182-1186.

[2] 包水梅,陈嘉诚.高校学生评教的有效性及其影响因素:基于L大学2139门课程学生评教数据的分析[J].现代教育管理,2022(6):54-63.

[3] 魏红,申继亮. 背景特征对学生评价教师教学的影响[J].高等教育研究,2003(4):85-90.

[4] 何云辉,秦国柱. 高校学生评教结果影响因素研究[J]. 理工高教研究,2008(1):66-70.

[5] 周继良.高校学生评教行为偏差影响因素的实证研究:基于制度分析的视角[J].高等教育研究,2018,39(2):59-72.

[6] 王寅谊.论学生评教态度的概念、类型及主要影响因素[J].上海教育评估研究,2022,11(3):11-16.

[7] 别敦荣,孟凡.论学生评教及高校教学质量保障体系的改善[J].高等教育研究,2007(12) :77-83.

[8] 林光彬,洪煜.学生评教的行政化与学术化论析[J].教育研究,2016,37(8):40-46.

[9] 哈巍,赵颖.教学相“涨” :高校学生成绩和评教分数双重膨胀研究[J].社会学研究,2019,34(1):84-105.

[10] 周继良,龚放,秦雍.高校学生评教的制度定位逻辑及其纠偏:基于学生评教制度文本的分析[J].中国高教研究,2017(11):71-76.

[11] 郭丽君.走向为教学的评价:地方高校教学评价制度探析[J].高等教育研究,2016,37(6):68-73.

[12] 田贤鹏,姜淑杰.高质量发展视域下高校学生评教:问题表征与制度变革[J].现代教育管理,2022(9):74-83.

[13] BALL S J.The teacher's soul and the terrors of performativity[J].Journal of education policy,2003,18(2):215-228.

[14] HALLINGER P, HECK R H ,MURPHY J.Teacher evaluation and school improvement: an analysis of the evidence[J].Educational assessment, evaluation and accountability,2014,26(1):5-28.

[15] 李瑞芳,王瑞芝.教師和学生对“学生评教”的看法调查[J].清华大学教育研究,2006(S1):190-195.

[责任编辑:庞丹丹]