模拟实际应用场景下羽绒服成衣保暖性能的测试与评价

2024-01-11蔡涛

蔡 涛

(石狮市中纺学服装及配饰产业研究院,福建 泉州 362700)

保暖性是羽绒服服用性能中最基本性能指标。在现行的国家及行业标准体系中,评估羽绒服保暖效果主要从充绒量、含绒量以及羽绒蓬松度3个方面进行考量。采用平板法及蒸发热板法测试织物或半成品的热传递性能或从材料角度评价羽绒服保暖特性,无法全面、准确、直观地体现实际使用过程中羽绒服成衣的整体保暖性能。暖体假人法是目前应用于羽绒服成衣保暖测试的常用方式,但现有的暖体假人未对性别及身体不同部位进行细致的区分[1-2],成衣保暖性测试数据并不全面。因而建立一套全面、准确、直观地羽绒服成衣保暖性测试评价体系是当前科研工作者研究的热点方向[3]。

本文采用不同类型的暖体假人(男款、女款)并对其身体不同部位进行分区,通过环境气候仓模拟实际使用场景,对羽绒服成衣进行保暖性能测试。通过客观数据测试、主观效果评价以及红外热成像构建一套羽绒服成衣保暖性测试评价体系,系统评估不同环境条件下羽绒服成衣的保暖效果,为羽绒服成衣的开发和研究提供参考依据。

1 实验部分

1.1 实验样品

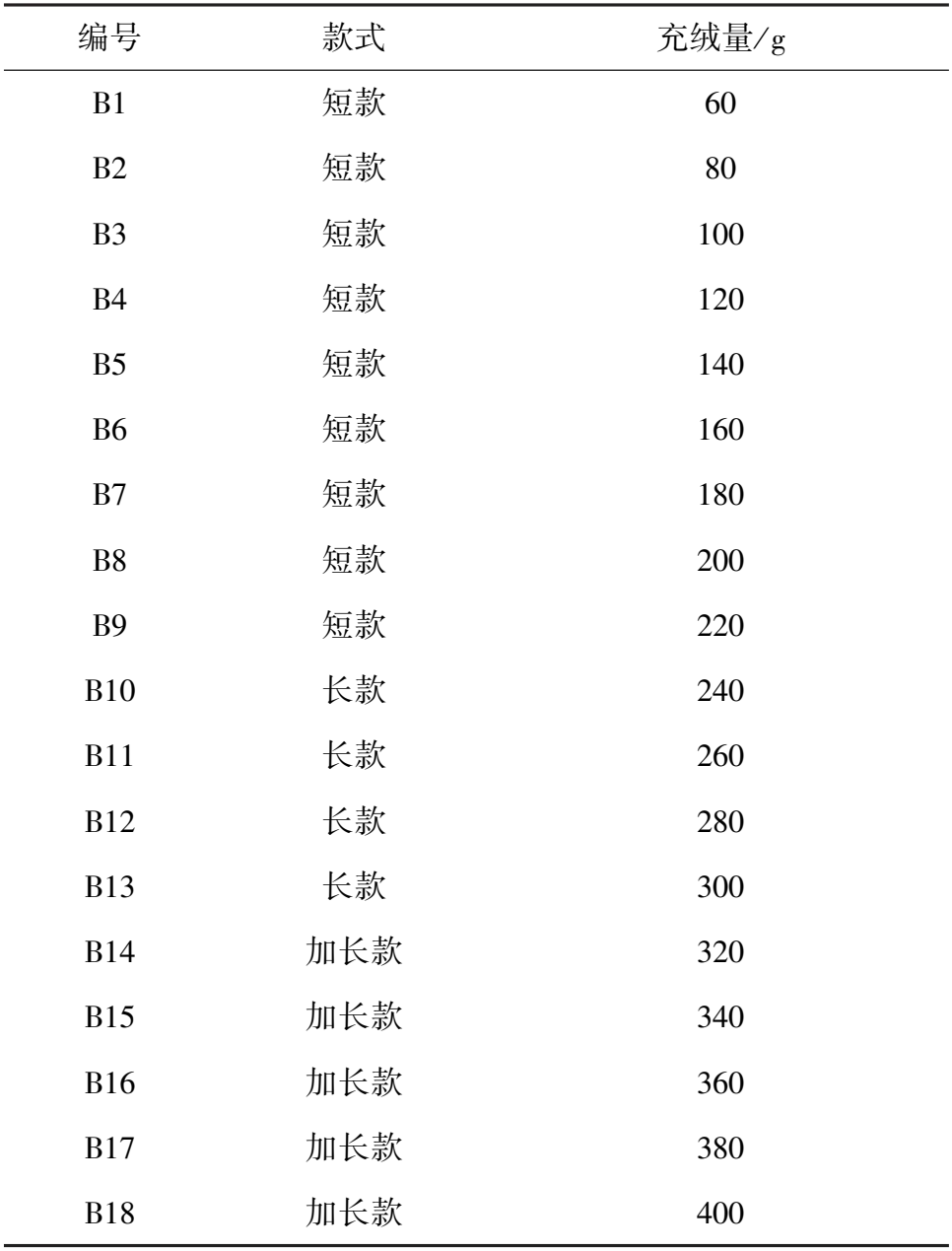

实验羽绒服分为黑色男款(175/96A)、黑色女款(165/88A),内部填充物为含绒量80%的白鸭绒,面料和里料均为100%涤纶织物,由特步(中国)有限公司生产,相关参数见表1。

表1 羽绒服样品基本参数

1.2 仪器设备

1.2.1 暖体假人

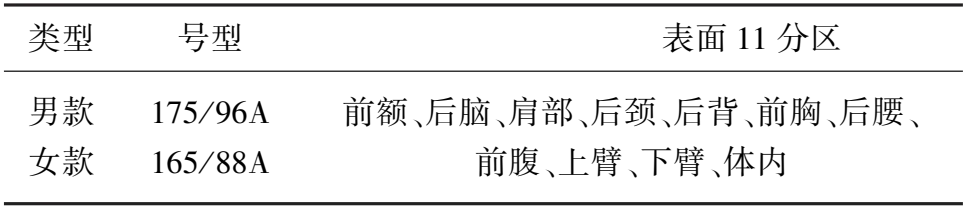

暖体假人(分男、女款,自制)主体部位依据真人群体统计数据的平均值设计,可模拟人体与环境间热交换过程。本文研究对象为羽绒服,因而只对暖体假人上半身各分区表面温度进行研究,其基本参数见表2。暖体假人上半身各分区表面温度可根据人体实际表面皮肤温度进行独立控制。

表2 暖体假人上半身基本参数

1.2.2 环境气候仓

环境气候仓(有效空间27 m3,自制)可控温度范围为-35~40℃,精确度2℃。

1.2.3 温度传感器

环境气候仓内设环境温度传感器3个,置于距暖体假人周围1.5 m的非等高间隔位置处,监测气候仓内环境温度,测量精度±0.2℃。

暖体假人选用的温度传感器为热电偶式,每个分区设置有3个温度传感器,以平均温度为最终显示温度数值,测量误差小于0.2℃。

1.2.4 红外热成像仪

本文实验采用FLIR T530红外热成像仪(美国FLIR公司)测试暖体假人在特定的环境下穿着不同充绒量的羽绒服时不同部位的表面温度。

1.3 测试方法

1.3.1 羽绒服成衣降温速率测试

1.3.1.1基本原理

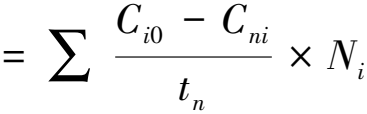

暖体假人表面温度从正常人体表面皮肤温度降至一定恒定温度过程中,人体-服装-环境之间发生热交换并趋于稳定。暖体假人表面温度变化快慢称为降温速率,可表征热交换的快慢,用以评价成衣保暖性能。降温速率基本公式:

(1)

式中:V总为总降温速率,℃/min;Cio为暖体假人第i分区的表面皮肤初始温度,℃;Cni为暖体假人第i分区tn时间后表面皮肤温度,℃;Ni为暖体假人第i分区的面积因子;tn为暖体假人停止降温的时间,min。

1.3.1.2分区面积因子

按照三维立体裁剪的方法,获取男、女款暖体假人上半身以及上半身各个分区部位的体表面积,由式(2)计算得到男、女款暖体假人上半身的各个分区面积因子。

(2)

式中:Ni为暖体假人第i分区的面积因子;An为暖体假人上半身表面净表面积,m2;Ai为暖体假人第i分区部位的表面积,m2。

1.3.1.3测试步骤

羽绒服成衣除湿速率测试步骤为:①穿着样品的暖体假人加热至各部位温度达到设定温度且处于动态平衡后,停止输入功率,之后每分钟记录1次各部位的显示温度数值,记录时间不少于10min;②同一样品重复测试3次,每次测试时间间隔不少于15min;③根据式(1)计算服装总降温速率V总。

1.3.2 羽绒服成衣主观评价测试

1.3.2.1主观评价

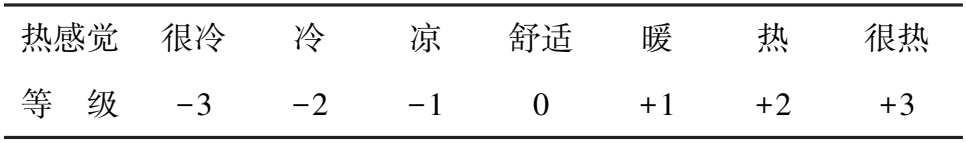

试验前根据个体热感觉特征建立热感觉评价量表,共分为7级量度,中点为中性点,具体分级如表3所示。在不同环境温度下,按照热感觉量表对羽绒服成衣进行主观评价。

表3 热感觉量表

1.3.2.2受试对象

本文实验选取年龄23~28周岁的男性(身高(175±5) cm、体重(75±2) kg)和女性(身高(160±5) cm、体重(50±2) kg)各7名作为受试个体,试验前进行热感觉测试及培训,统一评价标尺。

1.3.2.3测试步骤

受试个体穿着成衣样品进入可控环境气候仓缓冲区静止站立5min,待受试个体表面皮肤温度稳定后进入气候仓开始主观测试,每隔5min按照热感觉量表记录1次主观评价结果,测试时间30min,期间若出现热感觉量表中的两极情况则立即停止测试。

1.3.3 羽绒服成衣红线热成像测试

VRIO模型最早由杰恩·巴尼提出[12]。在《从内部寻求竞争优势》一文中,巴尼概括了该模型的核心思想:可持续竞争优势不能通过简单地评估环境机会和威胁,然后仅在高机会、低威胁的环境中通过经营业务来创造,它还依赖于独特的资源和能力,企业可把这些资源和能力应用于环境竞争中。他认为,判断企业特定的资源和能力是优势还是劣势需要回答以下四个问题:(1)企业的资源和能力通过开发机会和抵御威胁能否增加价值?(2)有多少竞争企业已经获得了这些有价值的资源和能力?(3)与已经获得资源和能力的企业相比,不具有某些资源和能力的企业是否面临获取它的成本劣势?(4)企业是否被组织起来开发利用其资源和能力?

1.3.3.1基本原理

暖体假人表面皮肤温度从正常人体表面温度降至一定恒定温度过程中,其发出的红外辐射经过羽绒服成衣到达表面,红外热成像仪根据辐射与物体表面温度的函数关系计算并显示出羽绒服成衣表面温度,判别羽绒服成衣保暖性。

1.3.3.2测试步骤

暖体假人穿着不同充绒量的羽绒服成衣,设定不同部位加热温度。暖体假人表面皮肤温度达到稳定后,停止输入功率,保温30min后,用红外成像仪拍摄羽绒服成衣不同部位表面的红外热成像图。

2 结果与讨论

2.1 羽绒服成衣不同环境温度下降温速率客观测试分析

当环境温度低于人体正常表面皮肤温度时,人体的热量会流失,温差越大,热量流失速度越快,人体感觉越冷。当人体-服装-环境三者的热交换达到平衡时,人体感觉最为舒适。在一定环境温度下,羽绒服想要达到保暖又舒适的效果,对其充绒量有一定要求。

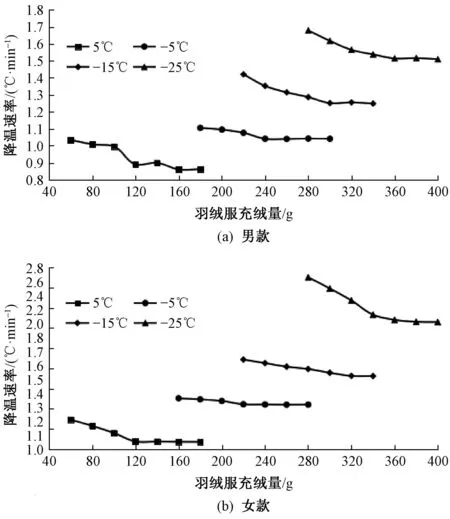

通过对冬季全国各地平均气温分布数据的分析,选取4个特征性环境温度点,分别为-25、-15、-5和5℃。依照1.3.1节降温速率测试方法,探究在不同环境温度下,羽绒服充绒量对羽绒服成衣降温速率的影响,即对成衣保暖性效果的影响,实验结果如图1所示。

图1 不同环境温度下羽绒服成衣降温速率

环境温度的降低使得同一羽绒服的降温速率增大,这是由于环境与表面皮肤间温差较大,热量损失较快,从而使得降温速率加快。在不同环境温度下,随着羽绒服充绒量的增加,降温速率逐渐减小并趋于稳定,这是由于羽绒服充绒量增加使得单位面积内含有羽绒量增加,单位时间内皮肤表面温度下降幅度减小,即羽绒服成衣降温速率减小,人体与环境间的热交换速率减小,成衣保暖效果提升。但在充绒量达到一定数量后,再增加羽绒充绒量对成衣降温速率的影响较小。在环境温度为5、-5、-15、-25℃时,男款羽绒服在羽绒充绒量分别对应为120、240、300、360 g时,降温速率达到最小,成衣保暖性能较好;同理女款羽绒服在羽绒充绒量为120、220、320、380 g时,降温速率达到最小,成衣保暖性能较好。

2.2 羽绒服成衣不同部位降温速率客观测试分析

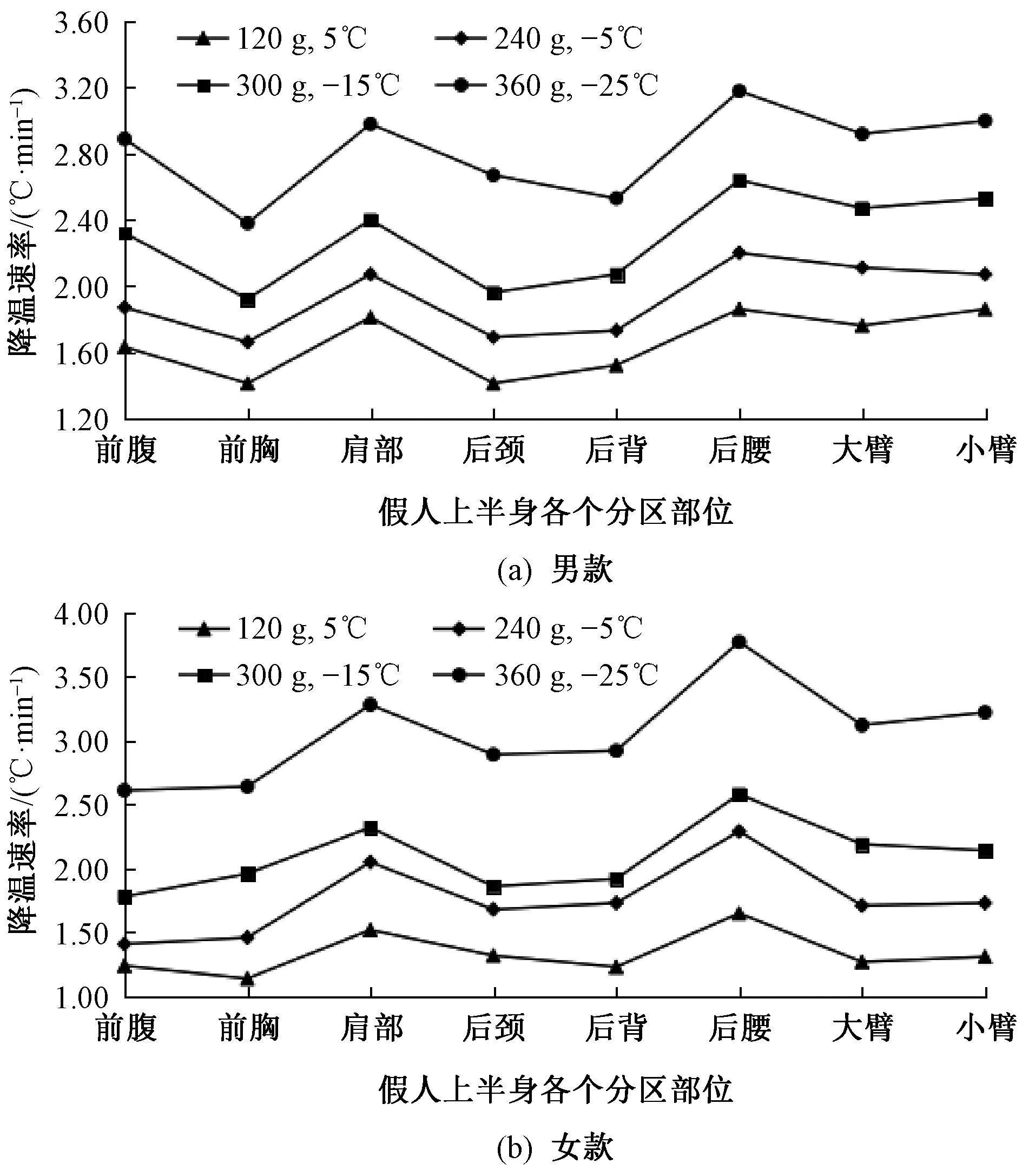

为进一步研究羽绒服成衣保暖性,实验选取2.1节特征温度下保暖性较好的男、女款羽绒服成衣,依照上述1.3.1节所述的降温速率测试方法,对羽绒服成衣不同部位的降温速率进行测试,实验结果如图2所示。

图2 特征温度下羽绒服成衣不同部位降温速率

由图2可知,在不同特征温度下,穿着男、女款羽绒服成衣的暖体假人上半身各部位降温速率不同,其中男款羽绒服成衣前腹、肩部、后腰、大臂、小臂部位降温速率较大;女款羽绒服成衣肩部、后腰部位降温速率较大。这是由于肩部、大臂、小臂等部位范围小,较其他部位的充绒量少,使得降温速率较大;前胸部位与暖体假人贴合紧密,中间空气层薄,造成降温速率的差异;后腰部位靠近暖体假人下部,热量散失并不完全经由成衣进行,同时版型设计上的差异也是影响降温速率的因素。

综上所述,羽绒服版型的设计以及各部位充绒量的大小均会对羽绒服成衣降温速率造成影响[4],通过羽绒服成衣不同部位降温速率客观测试分析,可较为全面、准确地体现羽绒服成衣不同部位的保暖性,同时可为羽绒服版型的设计和制作提供指导性建议。

2.3 羽绒服成衣不同环境温度下保暖性能主观评价分析

成衣保暖性主观评价是指在特定环境下受试者穿着不同种类羽绒服成衣,根据其生理参数的变化对保暖性能做出主观评定。主观评价能够直接真实反映消费者实际穿着体验[5]。实验共选取男、女受试者各7名,受试对象的身体条件(包括年龄、身高、体重等)均控制在一定条件范围内。依照1.3.2节测试方法,在4个特征性环境温度下,按照制定的热感觉量表对不同充绒量的羽绒服成衣进行保暖性能主观评价,测试结果如图3所示。

图3 不同环境温度羽绒服成衣主观评价

由图3(a)可知,受试者穿着男款羽绒服成衣,在环境温度为5℃时,羽绒服成衣充绒量不少于120 g时,受试者均感觉舒适。同理,当环境温度分别为-5、-15、-25℃时,受试者感觉舒适时对应的羽绒服成衣充绒量分别不少于240、300、360 g。由图3(b)可知,受试者穿着女款羽绒服成衣,环境温度分别为5、-5、-15、-25℃时,受试者感觉舒适时对应的羽绒服成衣充绒量不少于120、220、320、380 g。羽绒服成衣保暖性能主观评价结果与客观测试分析结果基本一致。

2.4 羽绒服成衣红外热成像测试分析

羽绒服成衣红外热成像测试是指在特定环境下,通过测试人体穿着不同羽绒服时服装表面温度来评价服装成衣保暖性能[6]。实验选取充绒量为320、360、400 g的羽绒服成衣(男、女),在环境温度为-15℃下,按照1.3.3节测试方法进行实验,实验结果如图4、5所示。

图4 男款羽绒服成衣红外热像图

图5 女款羽绒服成衣红外热像图

由图4、5可知,保温30min后,随着羽绒服成衣充绒量的增加,不同部位的羽绒服成衣表面温度降低。由于羽绒服成衣充绒量的增加,暖体假人皮肤表面温度发出的红外辐射经过羽绒服成衣到达表面的较少,即到达成衣表面的热量较少,因而显示的温度较低,羽绒服成衣保暖性较好[7-8]。其中充绒量为320 g与360 g的羽绒服成衣不同部位的表面温度基本一致,可能原因是测试部位充绒量差异较小,经由羽绒服逸散到成衣表面热量相对稳定[9-10]。

通过上述实验说明客观测试与主观测试中差异较小或不明显的羽绒服成衣可进一步通过红外热成像的方式判别羽绒服成衣的保暖性,同时也可对羽绒服成衣设计和制作提供指导。

3 结 论

本文采用降温速率法结合主观测试与红外热成像测试对羽绒服成衣在模拟实际应用场景下的保暖性能进行测试和验证,可得如下结论:

①羽绒服成衣在不同环境温度下的保暖性能和降温速率呈反比关系,降温速率随着羽绒服充绒量的增加而减小。当羽绒充绒量增加到一定程度时,再增加羽绒克重对降温速率影响不大,此时保暖性能较好。羽绒服成衣在特征温度下不同部位的降温速率有所差异,形成差异的主要原因包括羽绒服版型设计和各部位充绒量的大小。受试个体穿着羽绒服成衣在不同环境温度下进行主观性能评价,其结果与前述的客观测试结果基本一致。

②在特征温度下对不同充绒量的羽绒成衣不同部位进行红外热成像测试,可进一步判定羽绒服成衣的保暖性,并根据不同部位的测试结果对羽绒服成衣版型及各部位充绒量提出可行性建议。

③本文构建的评价体系可直观、全面、准确地反映羽绒服成衣在不同环境条件下的保暖性能,满足生产者、消费者对服装保暖的具体要求,具有较强的理论意义和实践意义。